円形脱毛症は、部分的に円形状の脱毛が起こる状態を指し、抜け毛の見た目が大きく変化するので日常生活に影響を及ぼします。

原因として免疫や遺伝、ストレスなどが複雑に絡み合うことが多く、症状の進み方も個人差があると考えられています。

最近では円形脱毛症の原因を探る研究や治療法の研究が進んでいますが、適切な理解を深め、早めの対策を取ることが重要です。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

円形脱毛症とは

円形脱毛症は、頭髪が特定の範囲でまとまって抜け落ちる状態を指し、男女問わずあらゆる年齢でみられます。

ストレスなどの精神的負荷が原因のひとつとして有名ですが、実際には免疫や遺伝など複合的な要素が関わっているといわれます。

初期段階での正しい把握が、回復へ向けた道のりを整えるために大切です。

円形脱毛症の特徴

円形脱毛症の原因には免疫の異常やストレスなどが関係すると考えられていますが、他の脱毛症と区別しやすい特徴があります。

脱毛部分が円形状になり、その周辺部に明確な境界線ができるのが典型的です。

頭頂部や生え際など特定の部位に出現しやすいわけではなく、後頭部や側頭部などに複数個所同時に生じる方もいます。

比較的急激に進むタイプがあり、気づいたときには髪の毛がごっそり抜けている場合もみられます。

円形脱毛症の特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 脱毛形状 | 円形または楕円形の脱毛斑 |

| 脱毛の境界 | はっきりしており、周辺の髪の毛は通常どおり |

| 性別・年齢 | 男性・女性問わず、あらゆる年代に発症 |

| 進行速度 | 比較的短期間で急激に脱毛が進行することがある |

| 主なきっかけ | ストレス、自己免疫の乱れ、遺伝的背景など |

円形脱毛症の種類

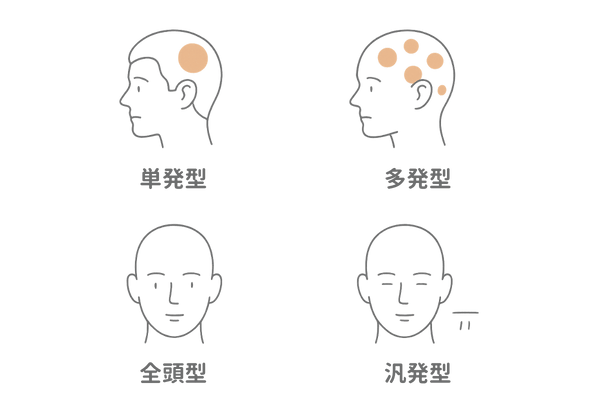

円形脱毛症には複数のタイプがあり、症状や脱毛範囲によって分類されます。

一部の人は単発型と呼ばれる1か所だけ脱毛斑ができるものを経験し、他の人は多発型として複数の脱毛斑を抱えることがあります。

さらに悪化すると全頭型へ進行し、場合によっては頭髪だけでなく眉毛や体毛まで抜け落ちる汎発型となるケースもあります。

どの種類に該当するかによって治療法やケア方法が変わる可能性があるため、医師による正確な診断が必要です。

よくある誤解

円形脱毛症は「単にストレスが原因」と思われがちですが、実際にはより複雑なメカニズムがあります。

ストレスは誘因の1つにすぎず、もともとの体質やホルモンバランス、栄養状態などあらゆる要因が影響します。

この誤解を抱いていると、症状に合った適切な対策をとらず放置してしまう可能性もあるので注意が必要です。

円形脱毛症にまつわる誤解

- ストレスさえ減らせば必ず治ると考える

- 病院に行かなくても自然治癒すると誤解する

- 髪の表面のケアだけに固執してしまう

- 他の脱毛症と混同してしまう

自己判断のリスク

「自然に治ることがある」と耳にして受診を先延ばしにする人がいますが、実は症状が悪化するリスクや長期化するリスクが潜んでいます。

放置すると脱毛箇所が拡大し、ひどい場合には全頭型や汎発型に発展するケースもあります。

自己判断では正確な原因を突き止めるのは難しく、誤ったセルフケアによって頭皮環境を悪化させるおそれもあるので、少しでも違和感があれば医師への相談が望ましいです。

円形脱毛症の原因

円形脱毛症の原因をひとつに絞り込むことは難しく、多様な要因が絡み合う複合的な現象と考えられています。

免疫システムの異常が中心になり、そのほか遺伝要因やストレス、生活習慣が絡む方が多いです。根本を理解しておくと、予防策や治療の方針が立てやすくなります。

免疫バランスの乱れ

自己免疫のトラブルによって正常な細胞を攻撃し、毛根がダメージを受けることが円形脱毛症発症の大きな要因とされています。

身体が外部の異物ではなく、自らの組織を誤って排除しようとするために毛包が炎症を起こし、髪の成長期に悪影響を及ぼします。

免疫の乱れを引き起こすきっかけには、精神的ストレスや過労、睡眠不足などが挙げられます。

免疫バランスを崩しやすい要因

| 要因 | 具体例 |

|---|---|

| 精神的ストレス | 仕事や人間関係のトラブルなど |

| 肉体的負荷 | 過度な運動、休息不足、シフト勤務など |

| 栄養バランスの乱れ | 偏食や過度なダイエット |

| ホルモンバランス | 思春期、更年期、妊娠・出産など |

遺伝的要因と環境要因

家族に円形脱毛症の経験者がいる場合、発症リスクが高まる傾向が指摘されています。

ただし遺伝要因だけではなく、環境要因(食生活やストレス度合い、睡眠の質など)と相互作用を起こして脱毛が進むと考えられます。

つまり遺伝要因をもっていても、環境が整備されていれば発症しない場合もありますし、その逆もあり得ます。

ストレスとの関係

ストレスは円形脱毛症の原因を促進させる大きなきっかけになり得ます。

ストレスによって自律神経のバランスが崩れると血行が悪くなり、頭皮の毛母細胞に十分な栄養や酸素が行き渡らなくなります。

過度のストレスが続くと免疫機能の調整が乱れ、身体が本来の防御システムをうまく機能させられなくなることが多いです。

ストレスと頭皮環境の関係

- 交感神経が優位になり血管が収縮しやすくなる

- 栄養分の供給不足で毛根が弱る

- 睡眠の質が低下し、ホルモンバランスが乱れる

- 免疫機能が過剰反応を起こしやすくなる

円形脱毛症と生活習慣

食生活や睡眠リズム、運動などの日常習慣も円形脱毛症の発症に影響するときがあります。

暴飲暴食や極端なダイエットは栄養不足を招きますし、寝不足が続けば身体の修復機能が低下して免疫バランスを崩しやすくなります。

こうした生活習慣の乱れが背景にある場合、適切な改善によって円形脱毛症の進行を抑えられる可能性があります。

発症メカニズムの基本

円形脱毛症の発症メカニズムには毛根の仕組みと免疫の働きが深く関係します。

複数の要因が重なると毛包が異常な攻撃を受け、髪の成長にブレーキがかかってしまいます。

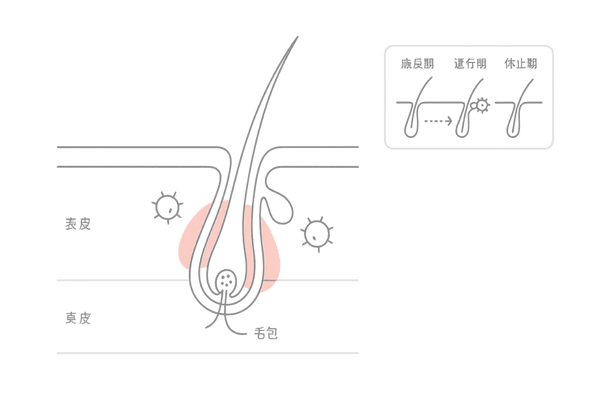

毛根と毛周期の基礎知識

髪の毛は成長期、退行期、休止期の3つの周期を繰り返しています。

通常は成長期が数年続き、退行期から休止期を経て自然に抜け落ち、新しい髪が生えてくるサイクルを保っています。

しかし円形脱毛症の場合、このヘアサイクルが乱れ、まだ抜け落ちる時期ではない毛髪が急に抜けるときがあります。

| 区分 | 期間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 成長期 | 2〜6年程度 | 毛髪が活発に成長し、長く太くなる |

| 退行期 | 約2〜3週間 | 毛根の活動が低下し始める |

| 休止期 | 約3〜4か月 | 毛の成長が停止し、自然脱毛へ移行する |

ヘアサイクルへの免疫攻撃

円形脱毛症では自己免疫の誤作動により、髪を作り出す毛包を外敵とみなして攻撃します。その結果、毛根が炎症を起こし、毛髪が抜けやすくなります。

特に成長期の毛髪は栄養分を多く必要とするため、免疫反応でダメージを受けると顕著に脱毛が起こると考えられます。

交感神経や血流の影響

ストレスによって交感神経の活動が過度に高まると、頭皮周辺の血管が収縮しやすくなり血流量が減少します。

毛母細胞に十分な栄養が行き渡らない状態が続くと、毛髪が育たずに抜け落ちるリスクが上がります。

交感神経と免疫機能は密接に関係しているため、ストレス過多の生活環境は円形脱毛症のリスクを高める要素として重要視されています。

進行パターンの把握

円形脱毛症の脱毛範囲や回復傾向は個人差が大きく、発症後すぐに改善する人もいれば、何度も繰り返すタイプの人もいます。

進行パターンを把握すると、治療やケアの優先順位を決めやすくなります。

単発で終わるケース、徐々に拡大していくケース、完全に頭髪が抜けてしまう全頭型へ移行するケースなど、さまざまな進み方が存在します。

円形脱毛症の進行度を判断する目安

- 脱毛斑の大きさの増減

- 新しいうぶ毛の有無と色素の濃さ

- 頭皮の炎症やかゆみの状態

- ほかの部位(眉毛・まつげなど)への広がり

円形脱毛症と他の脱毛症の違い

脱毛症の種類は円形脱毛症だけではありません。AGA(男性型脱毛症)や女性特有のFAGA、びまん性脱毛症など多岐にわたります。

外見的には同じ「薄毛」でも原因やメカニズムが異なるので、間違った自己判断を避けるためにも他の脱毛症との違いを理解しておくと良いです。

AGAとの比較

AGA(男性型脱毛症)は男性ホルモンの影響により、前頭部や頭頂部を中心に徐々に髪が薄くなっていくパターンが多いです。

円形脱毛症のように丸い脱毛斑が突然生じるのではなく、髪の生え際が後退したり、頭頂部が薄くなるなど長期的に進行します。

原因にはホルモンや遺伝が強く関係しており、免疫系の異常とは異なるメカニズムが主になります。

AGAと円形脱毛症の大まかな相違

| 項目 | AGA | 円形脱毛症 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 男性ホルモン(DHT)の影響 | 自己免疫の異常など |

| 脱毛の進行パターン | 前頭部・頭頂部中心に徐々に進行 | 丸い形で急に抜ける |

| 性別 | 主に男性 | 男性・女性ともに発症 |

| 自然治癒の可能性 | ほぼない | 場合によってはあり得る |

FAGAとの比較

FAGA(女性男性型脱毛症)は女性の脱毛症のひとつで、加齢やホルモンバランスの乱れによって頭頂部が薄くなる傾向があります。全体的に髪のボリュームが減り、頭皮が透けて見えやすくなります。

一方、円形脱毛症は局所的に抜け落ちる点が異なるため、外見から比較的判別が可能です。

ただし一時的に円形脱毛症とFAGAが混在するようなケースも考えられるので、専門家に診てもらうと安心です。

びまん性脱毛症との比較

びまん性脱毛症は、頭部全体の髪の量が少しずつ減っていくタイプの脱毛症を指します。

特定の部位だけでなく全体的に薄くなるので、円形脱毛症のように丸い脱毛斑がはっきりわかるわけではありません。

過度のダイエットや栄養失調、ストレスなどが原因となる場合が多く、毛髪が細くなり、抜け毛が増加するという特徴があります。

脱毛症の種類と特徴

| 脱毛症の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 円形脱毛症 | 丸い形の脱毛斑が突然生じ、自己免疫が深く関与 |

| AGA | 男性ホルモンの影響で前頭部や頭頂部が薄くなる |

| FAGA | 女性のホルモンバランスの乱れが原因となり、頭頂部を中心に薄くなる |

| びまん性脱毛症 | 頭部全体の髪が均等に薄くなり、栄養やストレスの影響が強く働く |

複合的な要因と留意点

複数の脱毛症が重なり合っているケースや、円形脱毛症の症状が長引くうちにストレスが増してAGAやびまん性脱毛症のような傾向が加わるケースもあります。

特に中高年になってから円形脱毛症を繰り返している人では、頭皮環境そのものが悪化することで他の脱毛症を誘発しやすくなると考えられます。

早期に専門医に相談し、自身の脱毛タイプを的確に把握するのが望ましいです。

検査と診断の方法

円形脱毛症を含む脱毛症の治療では、まず原因や進行度合いを把握するための検査・診断が欠かせません。

自己判断ではわかりにくい要因も多いため、医療機関で適切な検査を受けることが重要です。

問診の重要性

病院での受診時には、まず問診が行われます。いつごろから脱毛が始まったか、脱毛の仕方や広がり方、家族や血縁者に同様の症状があったかなど、詳しい情報を伝えると診断の手がかりが得られやすくなります。

また、日常生活の中で感じているストレスや食生活、睡眠状態なども問診の段階で確認されることが多いです。

血液検査や画像検査

円形脱毛症の原因として甲状腺機能や免疫系に異常が隠れている場合があるため、血液検査を行って全身の状態を把握するときがあります。

自己免疫疾患の兆候を読み取るために、抗核抗体などの数値を調べるクリニックもあります。

また、頭部の写真撮影やマイクロスコープを用いた頭皮の拡大検査によって、脱毛のパターンや毛穴の状態を詳しくチェックします。

検査で確認する内容

| 検査の種類 | 確認ポイント |

|---|---|

| 血液検査 | 甲状腺ホルモン、免疫関連の数値、貧血の有無など |

| マイクロスコープ | 毛穴周辺の炎症、毛髪の太さ、うぶ毛の発生状況など |

| 画像撮影 | 脱毛範囲の変化、頭皮全体の様子 |

頭皮の状態チェック

頭皮に炎症やフケ、皮脂の過剰分泌があるかどうかも診断の参考になります。

円形脱毛症の場合、脱毛斑以外の部分は比較的正常な状態が保たれることが多いですが、他の脱毛症を併発している可能性もあるため、頭皮全体をまんべんなく確認します。

かゆみや赤みの程度など細かい症状を把握すると、治療方針を練るうえでの手助けとなります。

他の疾患との関連性

円形脱毛症と自己免疫疾患との関連性を示す研究があり、膠原病や甲状腺疾患、アトピーなど他の疾患との併発リスクを考慮する必要があります。

問診や検査でそうしたリスクが確認された場合、総合的に診断を進める必要があります。病院によっては内科や皮膚科、アレルギー科など複数の診療科が連携する場合もあります。

円形脱毛症と関連が指摘される疾患

- 甲状腺機能異常(バセドウ病、橋本病など)

- アトピー性皮膚炎

- リウマチ

- 1型糖尿病

治療における考え方

円形脱毛症の治療は、免疫バランスの調整や炎症の抑制を中心に進められることが多いです。

ただし発症原因が多岐にわたるため、症状の種類や程度、患者さんの生活スタイルによって選択肢は変わってきます。自分に合った方法を医師と相談しながら見つけていきましょう。

ステロイド外用薬や注射の活用

円形脱毛症の治療では、ステロイドを使用した外用薬や注射が頻繁に用いられます。

自己免疫の過剰反応を抑え、炎症を軽減する目的で使われることが多いです。

患部に直接塗布する外用薬は比較的初期の円形脱毛症や脱毛範囲が狭い場合に使われ、脱毛範囲が広い場合や症状が強い場合にはステロイドの局所注射を行うこともあります。

ステロイド治療の形態と特徴

| 治療形態 | 特徴 |

|---|---|

| 外用薬 | クリームやローションを患部に塗布し、局所的に炎症を抑制 |

| 局所注射 | 脱毛斑周辺にステロイドを直接注入し、効果を集中させる |

| 内服 | 全身的な症状にも対応可能だが、副作用に注意が必要 |

免疫調整薬の応用

ステロイド以外にも免疫を調整する薬剤があり、脱毛を抑える効果が期待される場合があります。

近年は自己免疫を抑制したり調整したりする新しい方法が増えており、治療の選択肢は多様化しています。

ただし、効果が個人差によって大きく変わるため、医師と相談しながら治療の進め方を決めるのが望ましいです。

生活面のアドバイス

食事や睡眠、ストレスケアなど生活面の改善も大切です。毎日バランスよく栄養を摂り、できるだけ十分な睡眠を確保し、過度なストレスを回避する取り組みが、治療の効果を高めるうえでの基盤となります。

脱毛症の治療は薬だけに頼るよりも、身体全体の健康状態を整えることを重視したほうが回復が期待しやすいです。

日常生活で意識したいポイント

- バランスのよい食事を心がける

- 規則的な睡眠スケジュールを守る

- 適度な運動を取り入れ、血行を促進する

- 自分なりのストレス解消法を見つける

医療機関の選び方

円形脱毛症の治療では、皮膚科や脱毛症専門外来を選択するケースが多いです。医師の経験や診療内容、治療実績などを考慮し、無理なく通院できる環境を選ぶとよいでしょう。

長期的に通う必要が生じる場合もあるため、アクセスのしやすさや相談のしやすさも考慮に入れるのがおすすめです。

必要に応じて免疫専門医や内科、精神科などと連携しながら治療を行う医療機関もあります。

円形脱毛症と再発予防

円形脱毛症は一度症状が改善しても、再発を繰り返すケースがあります。再発を防ぐには、初期治療に加え、長期的な視野での予防策やメンタルケアが欠かせません。

引き金になりやすい原因を把握し、生活スタイルを調整しながら再発リスクを下げる工夫が重要です。

メンタルケア

心の負荷が大きい状態が続くと、免疫バランスが乱れやすくなります。

円形脱毛症の原因となりやすいストレスをできるだけ緩和し、必要に応じてカウンセリングやメンタルトレーニングを受けることも検討してみてください。

自分の悩みを口に出すだけでも気持ちが軽くなり、再発予防につながる可能性があります。

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| カウンセリング | 心理専門家に相談し、問題の根本にアプローチ |

| リラクゼーション | ヨガ、深呼吸、瞑想などで心身の緊張を解く |

| 趣味・娯楽 | 好きな音楽や映画、スポーツなどで気分転換を図る |

| 他者との交流 | 親しい友人や同じ悩みを持つ人とのコミュニケーションを深める |

食事と栄養管理

髪や頭皮に必要な栄養を十分に摂取するために、タンパク質やビタミン、ミネラルを意識した食生活が大切です。

特に亜鉛や鉄分、ビタミンB群は毛髪の生成を助ける要素として注目されています。極端なダイエットや偏食は避け、健康的な食習慣を長期的に続けるように心がけましょう。

日常生活の工夫

頭皮の血行を促進するために、軽い頭皮マッサージを日々の習慣に取り入れるのも有益です。

シャンプー時に指の腹でやさしく揉みほぐすだけでも効果が期待できます。

また、紫外線など外部刺激への対策も考慮するとよいでしょう。帽子や日傘を使用する、UVカット機能のあるヘアケア製品を使うなど、頭皮へのダメージを軽減する策を取り入れてみてください。

- 適度な力加減で頭皮マッサージをする

- 洗髪後はしっかり乾かす

- 紫外線対策として帽子や日傘を活用する

- シャンプーやトリートメントは頭皮に合った製品を選ぶ

サポート体制の利用

症状が長引いたり再発を繰り返したりする場合には、医師や看護師、管理栄養士、カウンセラーなど多角的な専門家のサポートを得られる環境を整えると安心です。

必要に応じて専門家との連携を図り、根本的な原因に対処する姿勢を忘れないでください。家族や周囲の理解を得るのも大切であり、精神的な負担の軽減につながります。

円形脱毛症がAGAや薄毛治療へ進展する可能性もある

円形脱毛症が直接的にAGAや薄毛治療につながるケースは少なくありません。

脱毛の経験をきっかけに頭皮ケアや治療に関心を持ち、結果的に長期的な薄毛対策へと移行する人もいます。

円形脱毛症の原因の1つとされる頭皮環境の悪化やホルモンバランスの乱れは、AGAなどの薄毛症状とも関連性があるといえます。

頭皮環境の変化

円形脱毛症を経験すると、頭皮のコンディションが変化しやすくなります。

脱毛箇所の周囲に負担がかかりやすかったり、正常なヘアサイクルが乱れたままの状態が続いたりすると、他の脱毛症へ移行する可能性が考えられます。

特に頭皮の乾燥や皮脂分泌が過度になると、雑菌繁殖や炎症が起こりやすくなるため、AGAのような慢性的な脱毛症のリスクが高まるかもしれません。

抜け毛予防との連動

円形脱毛症の治療過程で得た知識や対策は、一般的な抜け毛の予防にも活かせます。

頭皮ケアや食生活、睡眠の改善はAGAやびまん性脱毛症のリスクを低減する要素になります。

初期の段階で頭皮の状態を整えておくと、将来的な薄毛の進行を緩やかにできる可能性があります。

薄毛予防に役立つ対策

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 頭皮環境の改善 | 頭皮マッサージや適切なシャンプー選びなど |

| 生活習慣の見直し | 栄養バランスを整え、睡眠時間を十分に確保する |

| ストレスケア | 適度な休息、趣味や運動で気分をリフレッシュさせる |

| 定期的な検診 | 早めに医療機関を受診し、脱毛リスクを把握する |

将来の治療計画

AGAや薄毛治療を視野に入れる場合、現在の円形脱毛症がどの段階にあるか、再発リスクはどの程度なのかを踏まえた長期計画が必要です。

医師と協力しながら定期的に頭皮の状態をチェックし、予兆があれば早めに対策をとると良いです。

急激な発症や再発を防ぐためにも、薬物療法やメンタルケア、生活習慣の調整を組み合わせる総合的な取り組みを考えると安心です。

医師との相談が大切

円形脱毛症の治療を続ける中で「このままAGAなどの慢性脱毛症に移行しないだろうか」と不安に思う方も多いです。

定期的に医師と相談し、頭皮の状態や抜け毛の様子を一緒に評価していくと、今後のリスクや必要なケアが明確になります。

疑問や不安がある場合は遠慮せず専門家に尋ね、適切なアドバイスを受けましょう。

参考文献

RAJABI, F., et al. Alopecia areata: a review of disease pathogenesis. British Journal of Dermatology, 2018, 179.5: 1033-1048.

DARWIN, Evan, et al. Alopecia areata: review of epidemiology, clinical features, pathogenesis, and new treatment options. International journal of trichology, 2018, 10.2: 51-60.

ŻEBERKIEWICZ, Marta; RUDNICKA, Lidia; MALEJCZYK, Jacek. Immunology of alopecia areata. Central European Journal of Immunology, 2020, 45.3: 325-333.

TRÜEB, Ralph M.; DIAS, Maria Fernanda Reis Gavazzoni. Alopecia areata: a comprehensive review of pathogenesis and management. Clinical reviews in allergy & immunology, 2018, 54: 68-87.

ITO, Taisuke. Recent advances in the pathogenesis of autoimmune hair loss disease alopecia areata. Journal of Immunology Research, 2013, 2013.1: 348546.

MINOKAWA, Yoko; SAWADA, Yu; NAKAMURA, Motonobu. Lifestyle factors involved in the pathogenesis of alopecia areata. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23.3: 1038.

MCDONAGH, A. J. G.; MESSENGER, A. G. The pathogenesis of alopecia areata. Dermatologic clinics, 1996, 14.4: 661-670.

LU, Wei, et al. Alopecia areata: pathogenesis and potential for therapy. Expert reviews in molecular medicine, 2006, 8.14: 1-19.