円形脱毛症は突然、頭皮の一部に円形状の脱毛が起こる疾患で、自己免疫との関連やストレスなど複合的な要因によって生じます。

脱毛が目立つ部位は人によって異なり、その影響が心身のバランスに及ぶケースもあります。

ただし、適切な治療方法を選択し、専門医の指導を受けながら継続的なケアを行えば、症状が落ち着き、毛髪が再び生え始める可能性があります。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

円形脱毛症とは

円形脱毛症は多くの人が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。「10円はげ」とも呼ばれ、頭皮の一部、もしくは複数箇所に円形または楕円形の脱毛が起こり、進行の程度や範囲は人によって異なります。

自己免疫との関連が指摘されることが多く、ストレスや遺伝などさまざまな要因が組み合わさって発症します。

放置すると範囲が拡大したり、他の部位に新しい脱毛が生じたりする場合もあるため、早めのケアが大切です。

円形脱毛症の特徴

円形脱毛症の特徴を理解すると、症状に早く気づきやすくなります。多くの場合、脱毛部位は比較的はっきりとした形になり、抜けた箇所の毛根を確認すると炎症の反応がみられるケースがあります。

自己免疫の仕組みが影響すると考えられ、体が自身の毛根を異物とみなして攻撃することで脱毛が起こります。

通常、痛みやかゆみは軽度もしくはないケースが多いですが、発症の初期段階は敏感な状態になる人もいます。

よく見られる症状

円形脱毛症の症状は、脱毛以外のサインが出る場合もあるので、早めに観察して適切なケアを検討するとよいでしょう。

- 頭髪の一部がはっきりと抜け落ちて、円形または楕円形の脱毛斑ができる

- 抜け落ちた部分の毛根が細くなっている

- 爪の表面にへこみや縦線が入る場合がある

- まつ毛や眉毛など、頭髪以外の毛にも脱毛が及ぶケースもある

発症の仕組み

発症の仕組みには自己免疫が関与しているとみられています。

ストレスや遺伝的素因、生活習慣などが複合的に重なって体の免疫バランスが変調をきたすと、毛根部分に免疫細胞が集まり、結果として脱毛が生じるという考え方です。

一方で、明確な原因がわからない場合もあります。

治療の必要性

円形脱毛症は放置すると再発や進行が進む可能性があり、頭髪以外の部分にも広がることが考えられます。

見た目だけでなく、精神面や社会生活への影響も少なくありません。

早期に円形脱毛症の治療を始めると、症状の悪化を抑え、回復を促すチャンスにつながります。

円形脱毛症に関する基礎データ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な発症年齢 | 10代後半から40代 |

| 男女比 | やや女性に多い傾向 |

| 関与が疑われる要因 | 自己免疫、ストレス、遺伝 |

| 症状の進み方 | 単発型・多発型・汎発型などに分類 |

| 合併症 | 爪の変形、他の自己免疫疾患との関連 |

円形脱毛症の原因と種類

円形脱毛症の原因や種類を理解すると、どのように対処すればよいか方向性が見えやすくなります。

自己免疫との関連が多いといわれますが、ストレスや生活習慣、遺伝的要素などが複合的に作用する場合もあります。

円形脱毛症はいくつかのタイプに分類され、それぞれ進行や治療の進め方が異なるケースがあります。

自己免疫疾患との関連

円形脱毛症は、自己免疫のメカニズムが大きく影響していると考えられます。免疫細胞が毛根を攻撃し、脱毛を引き起こします。

この仕組みは甲状腺疾患など他の自己免疫疾患との関連性を示唆するもので、実際に自己免疫疾患を併発する人も珍しくありません。

ただし、すべての人が自己免疫疾患を併発するわけではなく、あくまで一因としてとらえることが大切です。

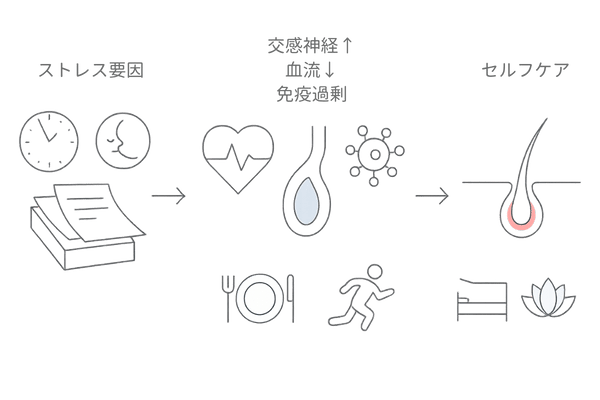

ストレス要因

精神的・身体的ストレスは円形脱毛症の誘因としてよく挙げられます。過度な仕事量や家庭環境の変化、睡眠不足などが重なると、免疫バランスが乱れやすくなります。

ストレスを感じると交感神経が活性化し、血行不良やホルモンバランスの乱れを引き起こすことで、毛根への栄養供給が滞る場合もあります。

定期的にリラックスを心がけると、円形脱毛症の治療のみならず予防にもつながるでしょう。

ストレスと免疫バランスの関係

- ストレスにより交感神経が優位になり、血管が収縮しやすい

- 血流が低下し、毛根への栄養が行き渡りにくくなる

- 免疫細胞の働きが過剰になり、毛根を攻撃しやすくなる

- 心身の負担が回復力を低下させ、治療の進行が遅れる場合がある

円形脱毛症の種類

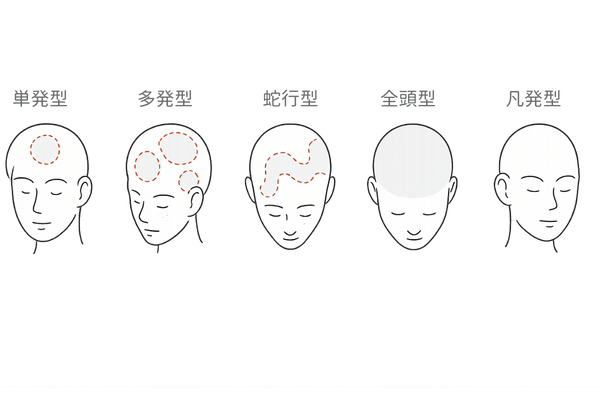

円形脱毛症は単発型、多発型、蛇行型、汎発型などに分類できます。

単発型は1か所に脱毛が生じるタイプですが、放置すると多発型に移行する可能性があります。汎発型は頭髪のみならず眉毛や体毛にも脱毛が広がるケースがあり、治療期間が長くなる傾向があります。

種類によって治療に使う方法や薬剤が変わる場合もあるため、医師の診察で適切な診断を受けることが重要です。

円形脱毛症の分類

| 分類名 | 特徴 |

|---|---|

| 単発型 | 1か所のみ発症するタイプ |

| 多発型 | 複数箇所に発症し、合体して大きくなる場合もある |

| 蛇行型 | 側頭部や後頭部などが帯状に脱毛する |

| 汎発型 | 頭髪だけでなく全身の体毛が脱毛する |

| 全頭型 | 頭髪がほぼ全体的に抜け落ちる |

進行状況の目安

円形脱毛症の進行状況を見分けるには、脱毛斑の数や大きさ、眉毛や体毛への広がりなどに注意を払います。

単発型のままで治まる場合もあれば、急速に多発する場合もあります。

頭皮だけでなく、爪の変形が目立ちはじめたら進行が強い可能性もあるため、放置せずに医師に相談しましょう。

円形脱毛症の治療法と選択のポイント

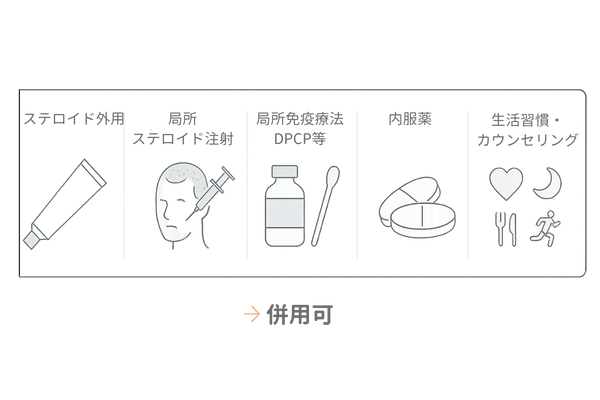

円形脱毛症の治療は多岐にわたります。ステロイドを用いた治療、局所免疫療法、注射治療や内服薬など、患者さんの状態や生活状況に合わせて方法を選びます。

治療効果は個人差が大きいので、複数の方法を組み合わせる場合もあります。

ステロイド治療

円形脱毛症の治療法として代表的なのが、ステロイド薬を使う方法です。外用薬を脱毛部位に塗布したり、症状によってはステロイド注射を行うケースもあります。

ステロイドは炎症を抑える効果があるため、自己免疫による毛根への攻撃を緩和できると考えられています。

ただし、長期使用による副作用や皮膚への刺激などに注意が必要です。

局所免疫療法

局所免疫療法は、脱毛部位にあえてアレルギー反応を起こす薬剤(DPCPなど)を塗布し、免疫反応を毛根から逸らすことを狙います。

初期にはかゆみや赤みが出る場合がありますが、慣れてくると症状を抑えつつ毛髪の再生を誘導することを目指します。

根気強い継続が必要で、定期的な診察を受けながら反応を見極める方法です。

局所免疫療法とステロイド治療の比較

| 比較項目 | 局所免疫療法 | ステロイド治療 |

|---|---|---|

| 原理 | アレルゲンで炎症をコントロールする | 炎症を抑えることで脱毛を軽減する |

| 投与方法 | 塗布(外用) | 外用薬、注射 |

| 副作用のリスク | かゆみや赤み、皮膚炎など | 皮膚刺激、長期使用での副作用 |

| 治療期間の目安 | 比較的長期 | 中期から長期 |

| 定期的な診察の重要性 | 高い | 高い |

注射治療や内服薬

脱毛部位が広範囲に及ぶ場合や、外用薬では効果が得にくい場合に注射治療や内服薬を検討するときがあります。

局所へのステロイド注射や、免疫反応を抑える内服薬を組み合わせて毛根の炎症を抑制します。

副作用や全身への影響を見ながら投薬量や期間を調整するため、医師との綿密な相談が必要です。

カウンセリングと生活習慣

ストレスが円形脱毛症を悪化させる一因になるケースがあります。専門医の治療に加え、カウンセリングや生活習慣の見直しを行うと回復を促しやすくなります。

睡眠や栄養バランスを整え、運動や趣味などでリラックスの時間を確保すると毛髪の再生をサポートできるでしょう。

治療を選ぶ際のヒント

- 脱毛の範囲や種類、進行度を正確に把握する

- 症状に合う薬剤や治療法のメリット・デメリットを理解する

- ストレスや生活習慣を見直して、トータルでケアする

- 長期的な視点で専門医と連携しながら治療計画を立てる

回復までの期間と経過観察

円形脱毛症の回復までの期間は個人差が大きく、一概に「何か月で回復する」と断言しづらい面があります。

ただし、治療をスタートするタイミングや治療法の選択、生活習慣の改善などによって、回復の速度が変わるのは事実です。定期的な経過観察を行いながら、進捗状況をチェックしましょう。

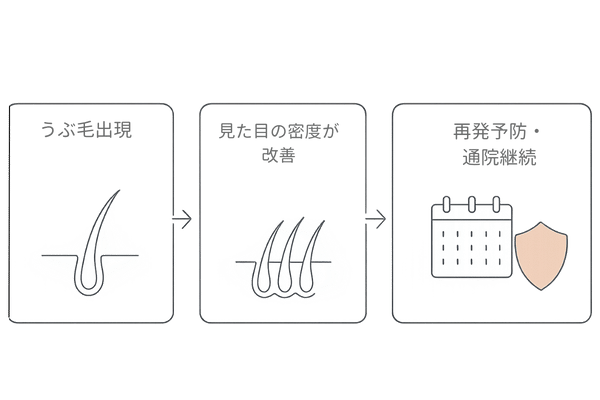

治療開始から回復までの流れ

初期の段階で治療を始めると、脱毛箇所周辺からうぶ毛が生え始めるケースがよく見られます。

完全にもとの状態に戻るまでには数か月かかることもあれば、複数年にわたって治療を続ける人もいます。

医師の指示に従い、途中で勝手に治療を中断しないようにすると比較的安定した結果が得やすいです。

回復までの一般的な目安

| 期間の目安 | 状況 |

|---|---|

| 1~3か月 | 脱毛斑周辺にうぶ毛が確認できる場合がある |

| 3~6か月 | うぶ毛が徐々に太くなり始める |

| 6か月~1年 | 全体的な毛量が増え、見た目の回復を実感しやすい |

| 1年以上 | 再発防止や定期的な診察の継続が重要 |

回復の目安となるサイン

うぶ毛の出現や、抜け毛の減少は回復のサインといえます。色素の薄い毛が生えてから、徐々に太くて色の濃い毛になる過程が確認できたら、治療がよい方向に進んでいる可能性が高いです。

一方で、新しく生えた毛がまた抜け落ちる場合や、別の箇所に脱毛が発生した場合には、治療法や生活習慣を再検討する必要があるかもしれません。

再発予防の重要性

円形脱毛症は再発を繰り返すケースがあり、一度治ったように見えても何らかのきっかけで脱毛が始まる方もいます。

ストレス管理や食生活の改善などを続け、免疫バランスを整える意識を持ちましょう。再発が早期に見つかったときは、症状が軽度のうちに治療すると大きな脱毛を防げます。

経過観察の意義

回復の兆候が見えたとしても、一定期間は医師による経過観察が大切です。自己判断で治療を中止すると、目に見えないレベルで炎症が続いているケースもあります。

定期的に受診して毛根の状態や皮膚の反応をチェックすると、将来的なリスクへの対策もしやすくなります。

経過観察で確認するポイント

- 脱毛斑の増減や新たな脱毛箇所の有無

- うぶ毛の太さや色の変化

- 頭皮環境や皮膚トラブルの発生状況

- 治療の副作用や体調面の変化

AGA治療・薄毛治療との関連性

円形脱毛症とAGA(男性型脱毛症)は原因やメカニズムが異なる部分もありますが、頭髪の悩みとしては共通点があります。

円形脱毛症が回復しても、将来的にAGA治療や薄毛治療が必要になる人もいます。専門医のもとで総合的に判断し、早めに対処していくと良いです。

円形脱毛症とAGAの違い

円形脱毛症は自己免疫との関連が深い脱毛症で、頭髪がまとまった形で抜け落ちる傾向があります。

一方、AGAは男性ホルモンの影響を受け、頭頂部や生え際などがじわじわと薄くなるのが特徴です。

原因や治療の目的が異なるため、治療方法にも違いがあります。

| 項目 | 円形脱毛症 | AGA(男性型脱毛症) |

|---|---|---|

| 主な原因 | 自己免疫の異常、ストレスなど | 男性ホルモンによる毛包の萎縮 |

| 脱毛パターン | 円形や楕円形の脱毛斑が出現 | 生え際や頭頂部から徐々に進行 |

| 性別や年齢層の傾向 | 男女問わず、幅広い世代で見られる | 男性に多い、年齢が高くなるほど進行 |

| 治療アプローチ | ステロイド、局所免疫療法など | 発毛促進薬、ホルモン調整薬など |

薄毛の進行とリスク

円形脱毛症がきっかけで頭皮環境が不安定になると、髪の密度が全体的に低下する場合があります。これを放置すると、AGA治療や薄毛治療の必要性が高まるケースがあります。

特に遺伝的な要素を持つ人や生活習慣が乱れがちな人は、脱毛が重複するリスクが考えられます。

治療の連続性

円形脱毛症が改善したとしても、頭皮や毛根の状態を維持するためにケアの継続が大切です。

AGA治療や薄毛治療を視野に入れたケアを並行して行うと、将来的な頭髪の悩みを軽減できる可能性が高いです。

とくにホルモンバランスや血流など、トータルで頭皮環境を整える視点がポイントになります。

頭髪ケアと治療の関係

- 円形脱毛症の治療後に頭皮環境を整えると、AGA対策にもつながりやすい

- シャンプーや育毛剤など、頭髪ケアの継続が重要

- 日頃からストレスを緩和する習慣づくりが、脱毛再発や薄毛の進行を防止する

- 必要に応じて専門医との連携を続け、早期の診断と治療開始を心がける

専門医による総合的な取り組み

円形脱毛症とAGA、どちらがメインの原因なのか判断が難しいケースもあります。その場合、医師が頭皮の状態や血液検査の結果などから総合的に診断し、それぞれに適した治療法を組み合わせます。

さらに、カウンセリングや生活習慣の指導を併用すると、持続的に頭髪を健やかに保ちやすくなります。

AGA治療・薄毛治療との連携ポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 診断の重視 | 円形脱毛症かAGAか、複合なのかを見極める |

| カウンセリング | 悩みや生活習慣を共有し、合った治療法を選ぶ |

| 投薬の選択 | 免疫抑制・抗炎症薬と発毛促進薬を併用する可能性 |

| 頭皮ケアの徹底 | シャンプーやスカルプケアなどを継続 |

| メンタル面のサポート | ストレス管理や相談体制の整備 |

よくある質問と疑問への回答

円形脱毛症に関する不安や疑問は多岐にわたります。ここでは、患者さんからよく寄せられる質問に対して、専門医の視点からわかりやすく答えます。

正しい知識を身につけると、不安を軽減し、治療に前向きに取り組めるようになるでしょう。

円形脱毛症と日常生活

「円形脱毛症になったら日常生活で何か制限があるのか?」という質問を受けることがあります。

基本的に生活上の大きな制限はありませんが、頭皮を極度に刺激する行為(強いブラッシングや洗浄力の高すぎるシャンプーなど)は避けたほうが安全です。

また、帽子やウィッグを使用しても問題ありませんが、蒸れや摩擦に注意して頭皮環境を清潔に保つようにしましょう。

円形脱毛症と日常生活の注意点

- 過度なブラッシングやパーマ、カラーリングは控える

- 帽子やウィッグを使用する場合は通気性を考慮する

- 頭皮を清潔に保ち、優しく洗う

- 睡眠や食事、適度な運動を心がけ、ストレスを軽減する

治療に関する費用

費用は治療内容や医療機関によって異なります。保険適用範囲の治療だけで済む場合もありますが、保険外の施術や薬剤を選択する場合には費用がかかります。

検査の有無や通院頻度によっても変動するため、事前に見積もりを確認してから治療を進めると安心です。

円形脱毛症の治療費目安

| 項目 | 保険適用の有無 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 診察・血液検査 | 保険適用あり | 数百円~数千円程度(3割負担) |

| ステロイド外用薬 | 保険適用あり | 数百円~ |

| ステロイド注射 | 保険適用あり | 回数や部位により異なる |

| 局所免疫療法 | 保険適用外 | 数千円~数万円 |

| 育毛施術や頭皮ケア | 保険適用外 | 内容や回数により変動 |

セルフケアのポイント

円形脱毛症の治療と併行して、自宅でも頭皮をいたわるセルフケアを続けると効果的です。

頭皮マッサージや適度な保湿、髪に負担の少ないドライヤーの使い方など、基本的な習慣を身につけることが大切です。また、ストレスを減らすために趣味やリラクゼーション法を取り入れると回復のサポートになります。

今後の見通し

多くのケースでは、早期治療によってうぶ毛の再生が期待できます。しかし、自己免疫との関係やストレス要因が残っていると再発のリスクがあります。

治療を終了しても、定期的に頭皮や髪の状態を観察し、変化があればすぐに医師へ相談することをおすすめします。

円形脱毛症を治療する意義

円形脱毛症の治療は、見た目の変化を整えるだけでなく、心身の健康を維持する上でも重要です。

頭髪は第一印象やセルフイメージに大きく関わり、脱毛が進むことで心の負担が増すケースもあります。適切な治療を受けながら、自己管理を続けると生活の質(QOL)を高めやすいです。

QOL(生活の質)の向上

髪の見た目が整うと、外出や人とのコミュニケーションに対する意欲が増します。脱毛を気にして外出を控えていた人が、治療で回復の兆しを得ると積極的に社会活動に参加しやすくなります。

このように、頭髪の回復は日常生活全般の質にも良い影響を与える可能性があります。

精神面への効果

円形脱毛症が原因で強いストレスを感じている人は多く、気づかないうちに心理的な負担が蓄積してしまう場合があります。

治療によって症状が改善し、髪が生えてくる様子を実感すると、気持ちが前向きになりやすくなります。ストレスを抱えすぎないようメンタルケアを併用すると、大きなサポートとなるでしょう。

円形脱毛症に取り組む意義

- 見た目を整え、セルフイメージを高める

- ストレスの原因を軽減し、精神的安定を得やすくする

- コミュニケーションへの抵抗感を減らす

- 今後の薄毛リスクに早めに対処できる

美容面でのメリット

髪の印象は大きく、円形脱毛症が改善すると、美容面での自信が持ちやすくなります。

髪型をアレンジできる楽しさや、ファッションを自由に楽しむ喜びなど、日常の充実感が増す点も特徴です。美容院でのカラーリングやパーマなども、頭皮の状態が良ければ検討しやすくなるでしょう。

参考文献

STRAZZULLA, Lauren C., et al. Alopecia areata: an appraisal of new treatment approaches and overview of current therapies. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018, 78.1: 15-24.

STERKENS, A.; LAMBERT, Jo; BERVOETS, A. Alopecia areata: a review on diagnosis, immunological etiopathogenesis and treatment options. Clinical and experimental medicine, 2021, 21: 215-230.

HARRIES, M. J., et al. Management of alopecia areata. Bmj, 2010, 341.

RATTANANUKROM, Teerapong; SUCHONWANIT, Poonkiat. Are drug treatment strategies really effective against alopecia areata?. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 2021, 22.3: 257-260.

GREGORIOU, Stamatis; KAZAKOS, Charalambos; RIGOPOULOS, Dimitris. Treatment options for alopecia areata. Expert Review of Dermatology, 2011, 6.5: 537-548.

HORDINSKY, Maria; DONATI, Aline. Alopecia areata: an evidence-based treatment update. American journal of clinical dermatology, 2014, 15: 231-246.

DARWIN, Evan, et al. Alopecia areata: review of epidemiology, clinical features, pathogenesis, and new treatment options. International journal of trichology, 2018, 10.2: 51-60.

ALSANTALI, Adel. Alopecia areata: a new treatment plan. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2011, 107-115.