脂漏性皮膚炎は頭皮や顔をはじめ、皮脂の分泌が盛んな部位に起こりやすい症状です。

かゆみや赤みなどが生じ、悪化するとかさぶたやフケが目立つようになり、薄毛につながる不安を感じる方もいます。

当記事では、脂漏性皮膚炎に関わるさまざまな要素と体質改善を意識した生活習慣についてお伝えします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

脂漏性皮膚炎とは

脂漏性皮膚炎とは皮脂分泌が盛んな部位に起こりやすい炎症性疾患を指します。

主に頭皮や鼻の周辺、耳の裏、眉毛付近などに赤みやかゆみが生じやすく、ひどい場合はフケのようなかさつきが目立ちます。

また、頭皮に症状が現れると毛根への負担も増加し、抜け毛や髪のボリュームダウンが気になる方もいます。

皮脂と皮膚の常在菌による相互作用が関与しているため、一度治まっても体質や生活習慣によっては繰り返し起こるケースが少なくありません。

脂漏性皮膚炎とは

皮脂の多い部位で炎症を起こし、赤み、かゆみ、フケ様のものが大量に発生する状態を指します。

主に皮脂と常在菌とのバランスの乱れが原因で起こります。

過度な皮脂分泌だけでなく、ストレスやホルモンバランスの乱れなど、多角的な背景要因がある例が多いです。

頭皮における脂漏性皮膚炎の症状

頭皮に起こる脂漏性皮膚炎の症状としては、髪の生え際や頭頂部の赤み、フケやかさぶたの増加が挙げられます。

かゆみが強くなると、爪で頭皮を傷つけてしまうことがあり、状態が悪化しやすくなります。

また、頭皮環境が乱れると抜け毛や薄毛のリスクが高まる可能性もあり、AGA治療や薄毛治療を検討する方の中にも脂漏性皮膚炎を併発しているケースが見受けられます。

AGA治療への発展の可能性

脂漏性皮膚炎を長期間放置すると頭皮環境が著しく乱れ、髪の成長に悪影響を及ぼす恐れがあります。

AGAは男性ホルモンの影響による進行性の薄毛ですが、頭皮環境の悪さが進行を加速させることも考えられます。

そのため、脂漏性皮膚炎の時点で頭皮トラブルを把握し、クリニックで早めに相談することが大切です。

放置によるトラブルのリスク

脂漏性皮膚炎を放置すると症状が慢性化し、頭皮のかさぶたが厚くなったり、かゆみのストレスから睡眠の質が落ちたりする可能性があります。

結果としてホルモンバランスや自律神経の乱れが続き、さらに皮脂の分泌が増すという悪循環に陥る場合もあります。

適切なケアを行わないと、薄毛や皮膚の炎症が慢性化する原因になりかねません。

脂漏性皮膚炎の症状と影響

| 主な症状 | 影響 |

|---|---|

| 頭皮や顔の赤み | 見た目の不快感、かゆみの原因 |

| かゆみ・炎症 | 引っかき傷の悪化、睡眠の質の低下 |

| フケ・かさぶた | 清潔感の低下、頭皮環境の乱れ |

| 抜け毛・薄毛 | 見た目の変化、心理的ストレス |

脂漏性皮膚炎を引き起こす原因と要素

脂漏性皮膚炎の原因は単純ではなく、複数の要因が重なって発症します。皮脂の過剰分泌と常在菌の増殖に加え、生活習慣やストレスも大きく関わります。

一度症状が出ると慢性化しやすいため、包括的な視点で対策を進めることが重要です。

過剰な皮脂分泌

脂漏性皮膚炎の原因には、皮脂の過剰分泌があります。皮脂は本来、肌や髪を保護するために必要ですが、量が増えすぎると毛穴を詰まらせて炎症を引き起こします。

ホルモンバランスの変化や食生活の乱れ、睡眠不足などが皮脂分泌を促す一因です。

皮脂分泌が増える要因

- ホルモンバランスの乱れ(思春期、妊娠、更年期など)

- 高脂質・高糖質中心の食生活

- 睡眠不足や不規則な生活

- 過度のストレスや喫煙

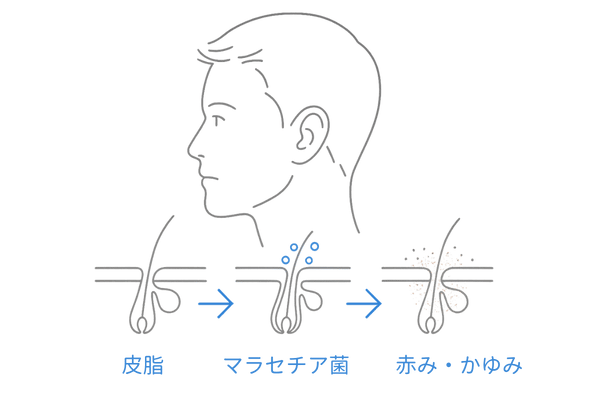

皮膚の常在菌の増殖

皮膚にはマラセチア菌をはじめとする常在菌が存在します。

これらは通常バランスよく共存していますが、皮脂が過剰になるとマラセチア菌が増殖しやすくなり、炎症を引き起こします。

つまり、皮脂と常在菌のバランスが崩れた状態が脂漏性皮膚炎の背景にあると考えられます。

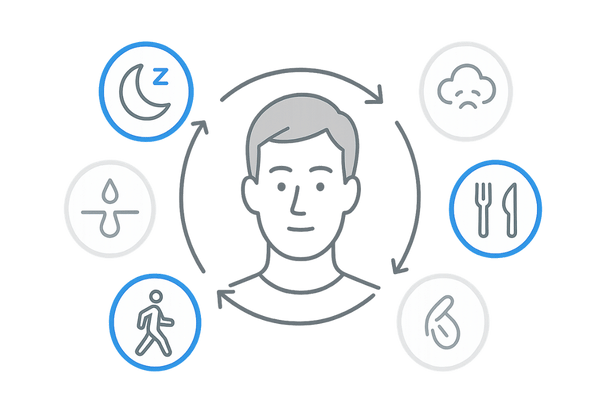

生活習慣の乱れ

食事や睡眠、運動などの生活習慣が乱れると、自律神経やホルモンバランスが不安定になります。

特に、ジャンクフードやアルコールの摂取過多、寝不足が重なると皮脂分泌や新陳代謝のサイクルに影響を及ぼし、脂漏性皮膚炎の原因になりやすくなります。

薄毛治療などで健康な頭皮環境を維持しようとするならば、生活習慣の改善は避けて通れない大切な要素です。

ストレスとの関係

強いストレスは交感神経を刺激し、皮脂腺を活発化させる可能性があります。さらに、ストレスによって睡眠の質が低下するケースも多く、それがまたホルモンバランスを崩す原因になります。

結果として脂漏性皮膚炎の症状を繰り返すリスクが高まるため、ストレス対策を意識することが必要です。

脂漏性皮膚炎を悪化させやすい背景因子

| 背景因子 | 具体例 |

|---|---|

| 生活習慣の乱れ | 不規則な就寝・起床、偏った食生活 |

| ストレス | 過密スケジュール、メンタル的負荷 |

| ホルモンの変化 | 思春期、月経周期、妊娠、更年期など |

| 環境要因 | 皮膚への刺激(合わないシャンプーなど) |

脂漏性皮膚炎と体質改善の重要性

脂漏性皮膚炎は表面的なケアだけでなく、体質改善を意識した取り組みが必要になります。

クリニックでの外用薬や内服薬の処方も有効ですが、根本的な改善を狙うには体の内側から整える取り組みが大切です。

体質改善が必要な理由

脂漏性皮膚炎は皮脂腺が過剰に働いていることが主な要因の1つですが、その背後には栄養バランスやホルモンバランスの乱れがある場合が多いです。

外用薬で炎症を抑えても、原因となっている体質が変わらなければ再発しやすくなります。

長期的に症状を落ち着かせるには、生活習慣を根本から見直す意識が欠かせません。

食生活の見直しと栄養素

食生活が乱れると皮脂の分泌バランスが崩れやすくなります。揚げ物や甘いものばかり食べていると、血糖値の乱高下とともに皮脂分泌も増加し、脂漏性皮膚炎が悪化するリスクが高まります。

一方で、ビタミンB群や亜鉛など、皮膚の代謝に関わる栄養素を十分に摂取すると頭皮環境の安定に寄与します。

皮膚の健康を支える栄養素

| 栄養素 | 働き |

|---|---|

| ビタミンB群(B2, B6など) | 皮脂コントロールを助ける |

| ビタミンA、C、E | 肌のターンオーバーをサポート |

| 亜鉛、鉄分 | 髪や皮膚を健やかに保つ |

| タンパク質 | コラーゲンやケラチンの生成に関与 |

睡眠と自律神経の関連

睡眠不足が続くとホルモンバランスが乱れやすくなり、交感神経が優位な状態が続いて皮脂の過剰分泌を促進します。

質の良い睡眠を確保することで副交感神経がうまく働き、皮脂分泌を一定に保ちやすくなります。

就寝前のスマートフォンの使用を控える、寝る直前の激しい運動は避けるなどの基本的な対策が大切です。

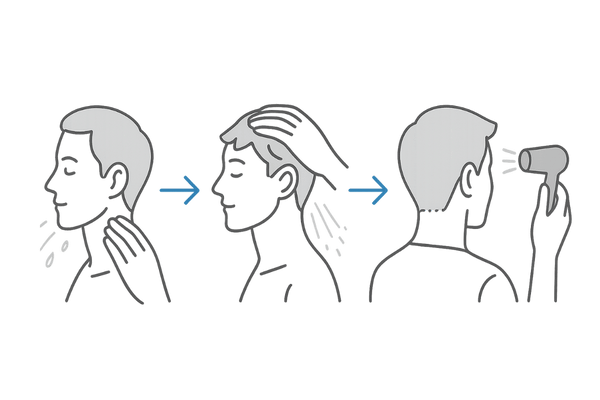

頭皮環境を整えるポイント

頭皮用のシャンプーやマッサージなどを取り入れて頭皮環境を改善すると、薄毛や炎症の予防に役立ちます。

ただし、洗浄力の強すぎるシャンプーで頻繁に洗いすぎると皮脂が急激に減少し、逆に皮脂腺の働きが過剰化する場合があります。

適度な洗髪と保湿バランスに配慮すると、頭皮の環境が落ち着きやすくなります。

頭皮ケアに効果的な手法

| ケアの方法 | 概要 |

|---|---|

| 適切な洗髪 | 刺激の少ないシャンプーと保湿の意識 |

| 頭皮マッサージ | 血行促進、皮脂の分散 |

| ドライヤーの利用 | 生乾きによる雑菌増殖の予防 |

| スカルプケア剤 | 栄養補給、炎症緩和 |

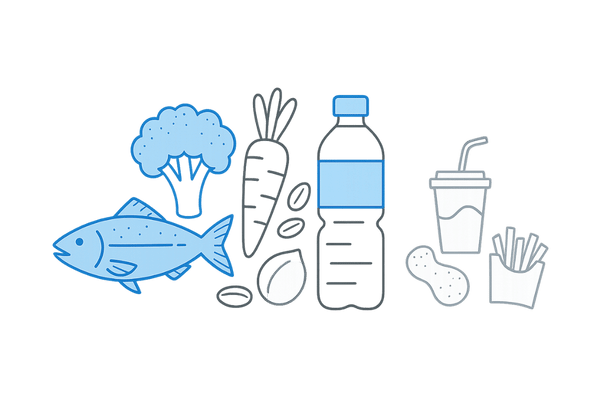

脂漏性皮膚炎の方の食事のポイント

食生活は脂漏性皮膚炎や頭皮環境に大きく影響します。偏りのある食事を続けると皮脂分泌が増え、炎症を起こしやすくなります。

一方で、栄養バランスに気を配った食事を意識すると頭皮や髪だけでなく、全身の健康にも良い影響を与えます。

脂漏性皮膚炎に適した食材

野菜や果物、魚介類、良質な脂質(オリーブオイルやアボカドなど)が中心の食事は皮膚を落ち着かせる助けになります。

抗酸化作用をもつビタミンAやビタミンC、ビタミンEを多く含む食材、亜鉛や鉄分を含む食材も意識して摂取すると、頭皮の代謝をサポートできます。

おすすめの食材

| 食材 | 特徴 |

|---|---|

| 緑黄色野菜 | ビタミン、ミネラル豊富 |

| 青魚 | オメガ3系脂肪酸による抗炎症作用 |

| 玄米 | 食物繊維、ビタミンB群を含む |

| 大豆食品 | タンパク質、イソフラボンなど |

控えたい食べ物

脂漏性皮膚炎の原因には、糖分や飽和脂肪酸の摂り過ぎも含まれます。

ファストフードやスナック菓子、甘いケーキや飲料などを頻繁に口にすると、皮脂分泌が過剰になりやすいです。

また、高アルコール摂取も血行を乱したり、肝機能に負担をかけたりするため、適度な範囲にとどめると良いです。

ビタミンやミネラルの役割

ビタミンやミネラルは皮膚や髪の健康を保つうえで重要です。

特にビタミンB群は皮脂分泌のコントロールに関わるため、毎日の食事で意識的に取り入れると脂漏性皮膚炎の軽減に役立ちます。

亜鉛は髪の生成にも深く関わるため、薄毛に悩む方は意識して摂取すると良いでしょう。

食材から摂りやすいミネラル

| 栄養素 | 食材 |

|---|---|

| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉、かぼちゃの種 |

| マグネシウム | 海藻類、ナッツ類 |

| 鉄分 | レバー、ほうれん草、赤身肉 |

| カルシウム | 牛乳、小魚、チーズ |

水分補給も大切

十分な水分摂取を行うと血液やリンパの流れがスムーズになり、皮膚の代謝や老廃物の排出が促されます。

水分不足が続くと皮膚の乾燥を招いて皮脂分泌が乱れ、脂漏性皮膚炎が長引く要因になるケースがあります。

コーヒーや紅茶などカフェインを含む飲料も良いですが、利尿作用があるため、水やお茶などカフェインレスの飲み物を適度に摂ると良いです。

生活習慣で見直したい行動

脂漏性皮膚炎の原因には生活習慣の乱れが大きく影響します。

頭皮や肌の状態を健やかに保つには、毎日の習慣を一つひとつ見直す姿勢が重要です。特に洗髪や運動、睡眠の取り方などは直接的に体の調子に反映されます。

洗髪やスカルプケアのコツ

頭皮の清潔さを保つことは大切ですが、過度に洗いすぎると必要な皮脂まで洗い流してしまい、逆に皮脂腺を刺激する恐れがあります。

適度な回数の洗髪と、刺激の弱いシャンプーを選ぶことを心がけてください。

また、洗髪後はしっかりと乾かすと菌の増殖を防ぎ、頭皮環境を整えます。

洗髪時に気をつけたいポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| シャンプーの選択 | 刺激の少ない成分を配合したものを選ぶ |

| 指の腹で優しくマッサージ | 爪を立てず、頭皮をもみほぐすように洗う |

| 洗い残しをなくす | シャンプー剤が残らないようにしっかりすすぐ |

| ドライヤーの温度 | 高温にしすぎず、程よい距離を保ちながら乾かす |

運動習慣による代謝アップ

適度な運動は血行を促進し、頭皮や皮膚にも酸素や栄養を行き渡らせるうえで有効です。

軽いウォーキングやストレッチなどを習慣にするだけでも代謝が上がり、皮脂分泌の過多を抑えることにつながる可能性があります。

過度な運動は逆に疲れを溜めてストレスを増やす恐れがあるため、無理のない範囲で継続できるメニューを選びましょう。

睡眠の質を高める取り組み

睡眠時間だけでなく、就寝前の過ごし方も見直す必要があります。

スマートフォンを長時間使用する、カフェインを摂取するなどの行動は交感神経を活発化させてしまい、なかなか眠りに入れない原因になります。

照明を暗めにする、リラックスできる音楽を聴くなど、入眠をスムーズにする工夫を取り入れましょう。

- 就寝1時間前はスマートフォンやPCの使用を控える

- 暑すぎず寒すぎない寝室環境を整える

- 軽いストレッチや入浴で体を温める

- 汗をかいたら寝る前に着替えるなど清潔を保つ

喫煙や過度の飲酒への配慮

喫煙や過度の飲酒は血行不良や肝機能への負担を招いて、皮膚や頭皮の状態を悪化させる要因になります。

特に喫煙は血管を収縮させ、毛根に十分な栄養が届かなくなる恐れがあるため、薄毛に悩む方は禁煙を検討するのが望ましいです。

過度のアルコール摂取もホルモンバランスを崩す場合があるので注意が必要です。

ストレスケアとメンタルサポート

心身のバランスが乱れると、脂漏性皮膚炎をはじめ、さまざまな皮膚トラブルが再発しやすくなります。

ストレスを抱え込まず、うまく発散する方法を身につけると頭皮や肌の健康維持につながります。

ストレスが及ぼす皮膚への影響

ストレスが強い状態にあると交感神経が優位になり、皮脂腺が活発化して脂漏性皮膚炎を悪化させるケースがあります。

さらに、ストレスによって胃腸の働きが低下し、栄養吸収が十分に行われず肌の再生が滞る恐れもあります。

精神的な負担が大きいと睡眠の質も落ちやすく、さらなる悪循環を招きます。

リラクゼーション法の活用

深呼吸やヨガ、軽い瞑想などは副交感神経を優位にして、体をリラックスさせる効果があります。

入浴中にアロマオイルを取り入れるなど、心地よい香りを活用するとリラクゼーション効果が高まるでしょう。

趣味や音楽を楽しむ時間を持つ工夫もストレスの軽減に役立ちます。

ストレス解消に役立つ行動

日常の中で少しずつストレスを発散する方法を取り入れると、皮膚への悪影響を防ぎやすくなります。

友人や家族と会話を楽しむ、自然の多い場所で散歩をする、趣味に没頭するなど、気分転換の選択肢を複数持っておくと良いです。

| 行動 | 期待できる効果 |

|---|---|

| ウォーキング | 全身の血行促進、リフレッシュ |

| 音楽鑑賞 | 気分転換、リラックス効果 |

| マインドフルネス | 心を落ち着かせ、思考を整理 |

| 友人や家族との会話 | 情緒の安定、孤独感の軽減 |

専門家との連携

自己流で努力しても改善が見られない場合は、クリニックや専門家に相談すると良いです。

皮膚科医やメンタル面をサポートするカウンセラーなどの専門家と連携して、自分に合ったプランを見つけると脂漏性皮膚炎の長期的な改善につながります。

専門家に相談するメリット

- 正確な診断と治療方針の提示

- 個々の生活状況に合わせたアドバイス

- 外用薬や内服薬の適切な処方

- メンタル面のサポートと継続的なフォロー

AGA治療・薄毛治療との関連性

脂漏性皮膚炎と頭皮環境の悪化が進行すると、薄毛リスクが高まる可能性があります。

AGA治療や薄毛治療を検討する方が脂漏性皮膚炎を放置すると、治療効果が現れにくくなったり、症状が再発しやすくなったりする恐れがあります。

頭皮環境の悪化による薄毛リスク

脂漏性皮膚炎によって頭皮が炎症を起こし、毛穴周辺に赤みやかさぶたが生じると毛根が十分に機能しなくなる可能性があります。

髪が細くなったり、抜け毛が増えたりして「薄毛が進んできたのでは」と感じる方も多いです。

頭皮環境の悪化はAGAだけでなく、女性の薄毛においても問題になる場合があります。

脂漏性皮膚炎とAGA治療の併用

脂漏性皮膚炎とAGA治療を同時に行うケースがあります。

AGA治療薬で発毛を促しながら、脂漏性皮膚炎の炎症を抑える外用薬や、体質改善を目的とした生活習慣の見直しを組み合わせると相乗効果が期待できます。

クリニックでカウンセリングを受けると、症状の程度に合わせて適した治療プランを提案してもらえます。

AGA治療と脂漏性皮膚炎ケアの両立例

| 治療・ケア内容 | 具体的アプローチ |

|---|---|

| AGA治療薬の服用 | ホルモン制御、発毛促進 |

| 脂漏性皮膚炎用外用薬 | 抗炎症効果のある薬剤で症状を緩和 |

| 栄養指導・生活指導 | 皮脂コントロールを意識した食事とストレスケア |

| 定期的な頭皮チェック | 炎症の進行具合と髪の成長状態をモニタリング |

クリニックで行う治療

クリニックでは、脂漏性皮膚炎の状態を把握したうえで、頭皮の健康を守るための治療計画を組み立てます。

外用薬や内服薬だけでなく、頭皮のマッサージや高周波機器を使った施術などを提案するケースもあります。

医師や専門スタッフによる定期的なカウンセリングで、状態に合わせたケアを継続できる点が利点です。

セルフケアと医療ケアの両立

脂漏性皮膚炎やAGA治療は医療機関での専門的なアドバイスが効果的ですが、自宅でのセルフケアも合わせて行うとより良い結果が見込めます。

正しい頭皮ケアやストレスケアを日常に取り入れることで、治療効果を維持しやすくなります。

セルフケアと医療ケアを両立するポイント

- 定期的な通院と自己チェックを欠かさない

- 処方された薬やケア用品を正しく使用する

- 日々の食事・睡眠・運動など生活習慣を意識する

- 疑問点や変化があれば医師に相談する

脂漏性皮膚炎を改善しながら健やかな髪を目指す

脂漏性皮膚炎は生活習慣と深く結びついているため、体質改善の取り組みが重要になります。

症状を抑えながら髪の健康を守り、必要に応じてAGA治療や薄毛治療を組み合わせると、将来的な頭皮トラブルの予防にもつながるでしょう。

再発防止のための継続的なケア

脂漏性皮膚炎の症状は一時的に治まっても、体質や生活習慣が変わっていない場合は再発する可能性が高いです。

外用薬による治療を行いながら、食事や睡眠、ストレスケアなどを定期的に見直して、頭皮環境を長期的に安定させることが大切です。

| 項目 | 対応策 |

|---|---|

| 生活習慣の改善 | 食事バランス、運動習慣、禁煙や飲酒量の管理 |

| ストレスケア | 深呼吸やヨガなどのリラクゼーション、趣味の時間を確保 |

| 定期的な頭皮ケア | 適切な洗髪、頭皮マッサージ、乾燥や皮脂の過多を防ぐケア |

| 医療機関での相談 | 症状や経過を専門家に随時報告し、適切な治療法を継続 |

治療と併行した生活習慣の再点検

脂漏性皮膚炎の治療を受ける場合も、日常生活全体を見直す視点が欠かせません。

食事内容の改善やストレスケアを怠ると、治療の効果が半減する恐れがあります。

AGA治療や薄毛治療との併用でも同様で、医療ケアと生活習慣の調整をセットで考えると頭皮環境を整えやすくなります。

治療期間中に意識したいポイント

- 薬の使用方法や頻度を守る

- 規則正しい睡眠スケジュールを維持する

- アルコールや喫煙を控えて血行不良を防ぐ

- 定期的に医師の診察を受けて効果を確認

まとめ

脂漏性皮膚炎は原因が複数あり、再発もしやすい点で悩みが尽きない疾患ですが、生活習慣や体質の改善を視野に入れながら治療を受けるとコントロールしやすくなります。

早めに対策を始めることで頭皮環境を整え、AGA治療や薄毛治療の効果も引き出しやすいでしょう。自分に合ったケア方法を見つけて、継続的に頭皮と髪の健康を守ってください。

参考文献

DESSINIOTI, Clio; KATSAMBAS, Andreas. Seborrheic dermatitis: etiology, risk factors, and treatments:: facts and controversies. Clinics in dermatology, 2013, 31.4: 343-351.

WIKRAMANAYAKE, Tongyu C., et al. Seborrheic dermatitis—looking beyond Malassezia. Experimental dermatology, 2019, 28.9: 991-1001.

BORDA, Luis J.; WIKRAMANAYAKE, Tongyu C. Seborrheic dermatitis and dandruff: a comprehensive review. Journal of clinical and investigative dermatology, 2015, 3.2: 10.13188/2373-1044.1000019.

ADALSTEINSSON, Jonas A., et al. An update on the microbiology, immunology and genetics of seborrheic dermatitis. Experimental dermatology, 2020, 29.5: 481-489.

KARAKADZE, M. A.; HIRT, P. A.; WIKRAMANAYAKE, T. C. The genetic basis of seborrhoeic dermatitis: a review. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2018, 32.4: 529-536.

GUPTA, Aditya K., et al. Seborrheic dermatitis. Dermatologic clinics, 2003, 21.3: 401-412.

SAMPAIO, Ana Luisa Sobral Bittencourt, et al. Seborrheic dermatitis. Anais brasileiros de dermatologia, 2011, 86: 1061-1074.

JOHNSON, Betty Anne; NUNLEY, Julia R. Treatment of seborrheic dermatitis. American family physician, 2000, 61.9: 2703-2710.