「最近、抜け毛が気になる」「将来のために、今から何か対策をしたい」そう考えている方は少なくありません。

抜け毛の予防は特別なことではなく、日々の生活習慣を見直すことから始まります。

この記事では、なぜ抜け毛が起こるのかという基本的な知識から今日から実践できる具体的な予防法、そして専門家によるケアまでを網羅的に解説します。

あなたの髪と頭皮の健康を守り、未来の不安を解消するための一助となれば幸いです。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

抜け毛予防の第一歩 自分の頭皮状態を知る

効果的な抜け毛予防を行うためには、まず自分の髪と頭皮が現在どのような状態にあるのかを正しく把握することが重要です。

現状を知ることで、取るべき対策が明確になります。

正常なヘアサイクルと抜け毛の関係

髪には成長期、退行期、休止期というサイクルがあり、休止期に入った髪は自然に抜け落ちます。これが1日に50本から100本程度の自然な抜け毛です。

しかし、何らかの要因でこのサイクルが乱れ、成長期が短くなると、髪が十分に育つ前に抜けてしまい、これが薄毛へとつながっていきます。

頭皮のセルフチェック方法

鏡を使って頭皮の色や状態を簡単にチェックできます。

健康な頭皮は青白い色をしていますが、血行不良や炎症があると色が変わって見えます。自分の頭皮タイプを知り、適切なケアにつなげましょう。

頭皮の状態と判断基準

| 頭皮の色 | 考えられる状態 | ケアのポイント |

|---|---|---|

| 青白い | 健康な状態 | 現状のケアを継続する |

| 黄色っぽい | 血行不良、皮脂の酸化 | 食生活の見直し、頭皮マッサージ |

| 赤い | 炎症、刺激 | 刺激の少ないシャンプーへの変更、専門医への相談 |

注意が必要な抜け毛のサイン

毎日抜ける髪の毛の中に通常とは異なる特徴を持つ毛が混じっていないか確認することも大切です。

以下のような毛が増えてきたら、ヘアサイクルが乱れているサインかもしれません。

- 細く短い毛

- 毛根が小さい、または付着していない毛

- 以前より明らかに増えた抜け毛の量

食生活から始める抜け毛防止策

私たちの体と同様に、髪も日々の食事から作られます。健やかな髪を育み、抜け毛を防ぐためには、バランスの取れた食生活が基本です。

髪の成長に重要な栄養素

髪は主に「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、良質なタンパク質を十分に摂取することが必要です。

また、そのタンパク質の合成を助けるビタミンやミネラルも同様に重要です。

髪の健康を支える主な栄養素

| 栄養素 | 髪への働き | 多く含まれる食品例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、ナッツ類 |

| ビタミンB群 | 頭皮の代謝を促進する | 豚肉、うなぎ、玄米 |

避けるべき食習慣

栄養バランスの偏りはもちろん、脂っこい食事や糖分の多い食事は皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があります。

また、過度なダイエットは髪に必要な栄養が不足する直接的な原因となります。

水分補給が頭皮に与える影響

体の水分が不足すると血液の流れが悪くなります。このことにより、頭皮の毛細血管まで栄養素が届きにくくなる可能性があります。

コーヒーやアルコールなど利尿作用のある飲み物だけでなく、意識して水を飲む習慣をつけましょう。

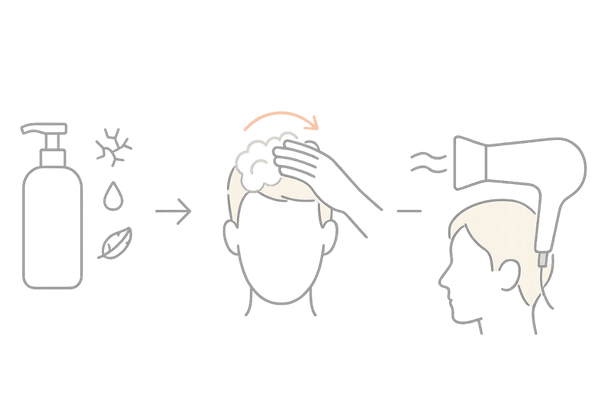

毎日の習慣が鍵 正しいヘアケア方法

間違ったヘアケアは知らず知らずのうちに頭皮にダメージを与え、抜け毛の原因を作っていることがあります。

毎日のシャンプーやドライヤーの使い方を見直してみましょう。

自分に合ったシャンプーの選び方

シャンプーは洗浄力だけでなく、自分の頭皮タイプに合っているかで選ぶことが大切です。

洗浄力が強すぎると頭皮に必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥やフケの原因になります。

頭皮タイプ別シャンプーの選び方

| 頭皮タイプ | 特徴 | 推奨されるシャンプー系統 |

|---|---|---|

| 乾燥肌 | フケやかゆみが出やすい | アミノ酸系(保湿力が高い) |

| 脂性肌 | ベタつきやニオイが気になる | 高級アルコール系(適度な洗浄力) |

| 敏感肌 | 刺激を感じやすい | ベタイン系(低刺激) |

頭皮を健やかに保つ洗い方

シャンプーは髪を洗うというより、頭皮の毛穴の汚れを落とすイメージで行います。爪を立てずに指の腹を使い、優しくマッサージするように洗いましょう。

すすぎ残しは頭皮トラブルの元なので、時間をかけて丁寧に洗い流すことが重要です。

ドライヤーの正しい使い方と注意点

濡れた髪はキューティクルが開いており、非常にデリケートな状態です。自然乾燥は雑菌の繁殖にもつながるため、洗髪後は速やかにドライヤーで乾かします。

頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱風を当て続けないように注意しましょう。

ストレスは頭皮の大敵 上手な付き合い方

心と体は密接につながっており、精神的なストレスは抜け毛の引き金になることがあります。

ストレスを完全になくすことは難しいため、いかに上手に管理するかが予防の鍵となります。

ストレスが髪に及ぼす影響

強いストレスを感じると自律神経が乱れて血管が収縮します。その結果、頭皮の血行が悪化し、毛根に十分な栄養が届かなくなります。

また、ホルモンバランスの乱れを引き起こし、皮脂の過剰分泌につながることもあります。

日常でできるリラックス法

自分に合ったリラックス法を見つけ、意識的に心と体を休ませる時間を作ることが大切です。

難しいことではなく、日常生活の中で手軽に取り入れられるものから始めてみましょう。

手軽にできるリラックス方法

| 方法 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 深呼吸 | 副交感神経を優位にし、心身を落ち着かせる |

| 軽い運動・ストレッチ | 血行を促進し、気分転換になる |

| 趣味に没頭する時間 | 悩み事から意識をそらし、心を解放する |

質の高い睡眠で髪を育む

髪の成長を促す「成長ホルモン」は睡眠中に最も多く分泌されます。特に入眠後の深い眠りの時間帯が重要です。

毎日決まった時間に就寝・起床し、生活のリズムを整えることが質の高い睡眠につながります。

その「予防策」本当にあなたの未来を守っていますか?

抜け毛予防に関心を持ち、ご自身で情報を集め、何かを実践している方も多いでしょう。しかし、その行動が本当に5年後、10年後のあなたの髪を守るための的確な一手になっているでしょうか。

ここでは多くの人が陥りがちな予防の考え方について、少し視点を変えて考えてみます。

情報過多の時代の落とし穴

インターネット上にはさまざまな抜け毛予防法があふれています。しかし、その中には医学的根拠の乏しいものや、あなた個人の状態には合わないものも少なくありません。

多くの情報を鵜呑みにするのではなく、情報の質を見極める目を持つことが重要です。

「まだ大丈夫」という油断の危険性

「少し抜け毛が増えた気はするけど、まだ薄いわけではないから大丈夫」という自己判断は実は非常に危険なサインです。

AGA(男性型脱毛症)などの進行性の脱毛症は自覚症状がはっきりと現れたときには、すでにある程度進行しているケースがほとんどです。

予防における意識の比較

| 意識の段階 | 行動 | 将来のリスク |

|---|---|---|

| 問題を感じていない | 特に対策しない | 気づかないうちに進行する可能性 |

| 漠然とした不安 | 自己流のケアを試す | 対策が不十分、または逆効果の可能性 |

| 明確な予防意識 | 正しい知識に基づき行動する | リスクを低減し、健康な状態を維持しやすい |

予防と現状維持の違いを理解する

抜け毛予防とは、単に「今よりも悪くならないようにする」という現状維持だけを指すのではありません。本来は「将来起こりうるリスクを予測し、その原因に対して先手を打つ」という積極的な行動です。

この違いを理解することが本当の意味での予防につながります。

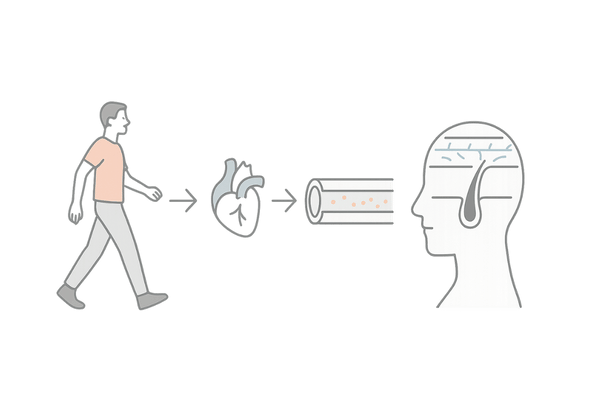

運動習慣がもたらす抜け毛防止への好影響

適度な運動は全身の健康だけでなく、頭皮環境を整え、抜け毛を予防するためにも良い影響を与えます。日々の生活に軽い運動を取り入れてみましょう。

血行促進と頭皮への栄養供給

運動によって心拍数が上がると全身の血流が良くなります。

この身体の変化により、髪の成長に必要な栄養素や酸素が頭皮の隅々にある毛細血管まで効率的に運ばれるようになります。

推奨される運動の種類と頻度

激しい無酸素運動よりも、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動がおすすめです。血行促進効果が高く、ストレス解消にもつながります。

週に3回、1回30分程度を目安に続けるのが理想的です。

抜け毛予防におすすめの運動

| 運動の種類 | 特徴 | 推奨頻度 |

|---|---|---|

| ウォーキング | 手軽に始められ、体への負担が少ない | 毎日20〜30分 |

| ジョギング | より高い血行促進効果が期待できる | 週2〜3回、30分程度 |

| ヨガ・ストレッチ | 血行促進とリラックス効果を同時に得られる | 毎日でも可 |

運動時のヘアケア注意点

汗をかいた後は頭皮を清潔に保つことが重要です。汗や皮脂をそのままにしておくと、毛穴が詰まり、雑菌が繁殖する原因となります。

運動後はできるだけ早くシャワーを浴びるか、難しい場合は清潔なタオルで汗をしっかりと拭き取りましょう。

専門家への相談を考えるべきタイミング

セルフケアは抜け毛予防の基本ですが、それだけでは対応しきれないケースもあります。

進行を食い止め、効果的に予防するためには専門家の力を借りるという選択肢も重要です。

セルフケアの限界と見極め方

生活習慣を改め、ヘアケアを見直しても以下のような状態が続く場合は、セルフケアの限界かもしれません。

- 抜け毛が減るどころか、むしろ増えている

- 髪のハリやコシがなくなってきた

- 地肌が以前より透けて見える気がする

クリニックでできる予防的アプローチ

クリニックでは抜け毛の原因を医学的に診断し、一人ひとりに合った予防プランを提案します。

AGAの進行を抑える内服薬の処方や、頭皮環境を改善するための治療など、市販品ではできない専門的なアプローチが可能です。

早期相談がもたらすメリット

抜け毛の予防は対策を始めるのが早ければ早いほど、その後の状態を良好に保ちやすくなります。

「まだ大丈夫」と思っている段階で相談することが、将来の髪を守るための最も賢明な投資と言えるかもしれません。

薄毛対策・生活習慣に戻る

よくある質問

抜け毛の予防や治療に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。

- 抜け毛予防はいつから始めるべきですか?

-

抜け毛予防に「早すぎる」ということはありません。

特にご家族に薄毛の方がいるなど、遺伝的な要因が気になる場合は、20代など早い段階から生活習慣やヘアケアに気を配ることが大切です。

- 市販の育毛剤だけで予防できますか?

-

市販の育毛剤は頭皮環境を整え、今ある髪を健康に保つ助けにはなります。しかし、AGAのように進行性の脱毛症を根本的に予防する効果は限定的です。

進行を抑制するには、医療機関で処方される医薬品が必要となる場合があります。

- 遺伝的な要因があっても予防は可能ですか?

-

はい、可能です。

遺伝的な素因がある場合、何もしなければ薄毛が進行しやすい傾向はあります。

しかし、適切な時期から治療や予防策を講じることでその進行を大幅に遅らせたり、症状を軽くしたりすることが期待できます。

諦めずに専門医に相談することが重要です。

以上

参考文献

MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.

HAGINO, Teppei, et al. Dietary habits in Japanese patients with alopecia areata. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2021, 1579-1591.

MAKABE, Sachiko, et al. Health promotion awareness in barbershops and salons: an international cross-sectional survey in Japan and Thailand. Journal of Community Health, 2020, 45: 768-774.

NAKANISHI, Noriyuki; SUZUKI, Kenji. Daily life activity and the risk of developing hypertension in middle-aged Japanese men. Archives of internal medicine, 2005, 165.2: 214-220.

KATOH, Norito, et al. Japanese guidelines for atopic dermatitis 2020. Allergology International, 2020, 69.3: 356-369.

FUKUMA, Shingo, et al. Association of the national health guidance intervention for obesity and cardiovascular risks with health outcomes among Japanese men. JAMA Internal Medicine, 2020, 180.12: 1630-1637.