はっきりした原因がないのに全身がむずがゆい。特に夜になるとかゆみが強くなり、眠れない日々が続いている…そんな経験はありませんか。

その不快なかゆみは、もしかしたら「ストレス」が原因かもしれません。ストレスは心だけでなく、体、特に皮膚や髪に深刻な影響を及ぼします。

この記事ではストレスがなぜ全身のかゆみを引き起こすのか、そしてそのかゆみがどのように薄毛につながるのかを詳しく解説し、専門的な治療法からご自身でできる対策までを網羅的にお伝えします。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

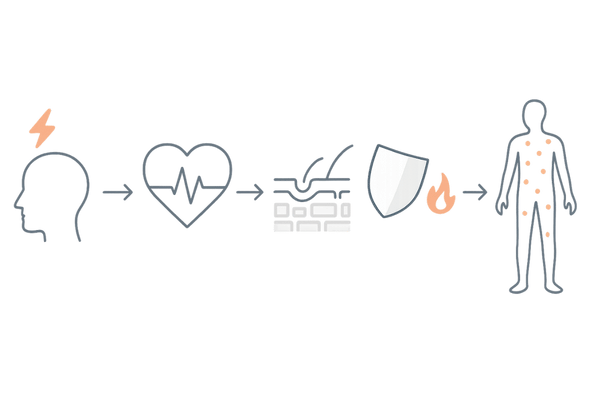

なぜ?ストレスで全身がかゆくなる根本原因

ストレスを感じると私たちの体の中では様々な変化が起こります。その変化が、皮膚に「かゆみ」というサインとして現れることがあります。

ここでは、ストレスが全身のかゆみを引き起こす主な原因を掘り下げていきます。

自律神経の乱れと皮膚の知覚過敏

強いストレスは交感神経と副交感神経からなる自律神経のバランスを乱します。交感神経が優位な状態が続くと血管が収縮して血行が悪くなる一方、かゆみを感じる神経が過敏になります。

このことにより、普段なら気にならないような些細な刺激でも強いかゆみとして感じてしまうのです。

ストレスホルモンが引き起こす皮膚の炎症

ストレスを感じると体は対抗するためにコルチゾールなどの「ストレスホルモン」を分泌します。

短期的には炎症を抑える働きもありますが、慢性的なストレスでコルチゾールが過剰に分泌され続けると免疫機能が混乱し、かえって皮膚の炎症を促進させてしまうことがあります。

この微弱な炎症が、かゆみの原因となります。

主なストレスホルモンと皮膚への影響

| ホルモン名 | 主な働き | 過剰になった場合の影響 |

|---|---|---|

| コルチゾール | 抗ストレス作用、抗炎症作用 | 免疫機能の低下、皮膚バリア機能の低下 |

| アドレナリン | 心拍数増加、血管収縮 | 血行不良、皮膚温の低下 |

免疫機能の低下とバリア機能の悪化

ストレスは体を外部の刺激から守る免疫機能のバランスを崩します。免疫が正常に働かなくなると皮膚のバリア機能も低下します。

皮膚のバリア機能とは水分の蒸発を防ぎ、アレルゲンや細菌などの外的刺激から肌を守る大切な役割です。

この機能が弱まると肌は乾燥しやすくなり、外部からの刺激に非常に敏感になってかゆみが生じやすくなります。

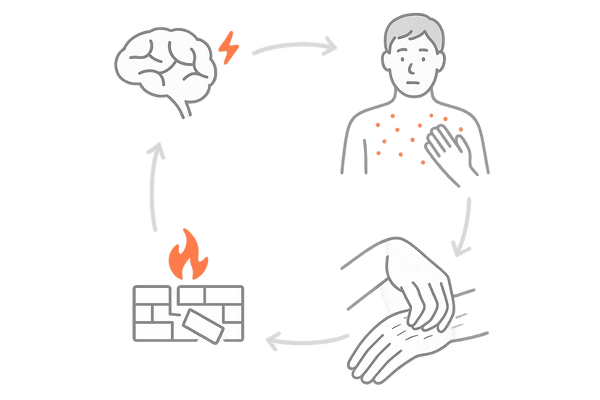

かゆみが引き起こす皮膚トラブルと悪循環

かゆみは単なる不快な感覚ではありません。かゆみを感じて掻いてしまう行為が、さらなる皮膚トラブルを生み、抜け出すのが難しい悪循環に陥るきっかけとなります。

掻き壊しによる皮膚バリアの破壊

かゆい部分を掻くと一時的に気持ちよく感じますが、その行為は皮膚の表面を傷つけています。特に爪を立てて掻くと、皮膚の角層が剥がれ、バリア機能がさらに破壊されます。

バリアが壊れた皮膚は、より無防備になり、わずかな刺激でさらにかゆみを感じるようになります。

この「かゆい→掻く→バリア破壊→さらにかゆくなる」という連鎖は「イッチ・スクラッチ・サイクル」と呼ばれ、症状を慢性化させる大きな原因です。

掻き壊しによる皮膚へのダメージ

| 段階 | 皮膚の状態 | 結果 |

|---|---|---|

| 初期 | 掻破による微細な傷 | バリア機能の軽度低下 |

| 中期 | びらん、浸出液 | バリア機能の著しい低下、細菌感染リスク増大 |

| 慢性期 | 皮膚の肥厚、ごわつき | 苔癬化(たいせんか)、色素沈着 |

炎症後色素沈着のリスク

皮膚を長期間掻き続けると炎症が治まった後にシミのような跡が残ることがあります。これを「炎症後色素沈着」と呼びます。

メラノサイトという色素細胞が炎症の刺激によって過剰にメラニン色素を作り出すために起こります。

一度できてしまうと消えるまでに時間がかかるため、掻かないようにすることが何よりも重要です。

心理的ストレスの増大

終わりのないかゆみは、それ自体が大きなストレス源となります。

仕事や勉強に集中できない、夜眠れないといった状況が続くと、いらだちや不安感が募り、精神的に追い詰められてしまいます。

この心理的なストレスが、さらにかゆみを悪化させるという、心と体の両面での悪循環に陥ってしまうのです。

ストレス性のかゆみと薄毛の深刻な関係

全身のかゆみ、特に頭皮のかゆみは、髪の健康に直接的な影響を及ぼし、薄毛や抜け毛の引き金となることがあります。ストレス、かゆみ、薄毛は、密接に結びついています。

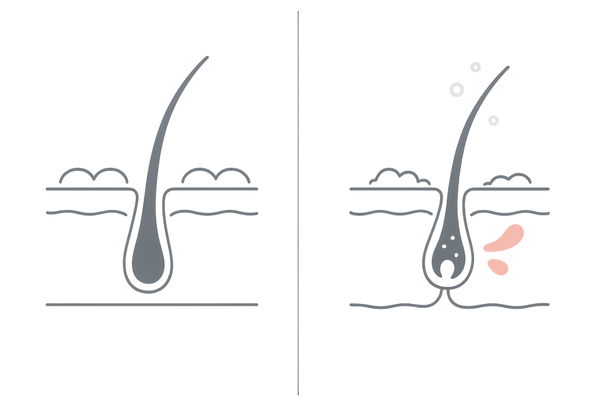

頭皮環境の悪化とヘアサイクルへの影響

頭皮を掻き壊すことでフケや炎症、傷などができ、健康な髪が育つための土台である頭皮環境は著しく悪化します。

不健康な頭皮では髪の毛の成長期が短くなり、十分に成長しきらないまま抜け落ちる休止期へと移行しやすくなります。

このヘアサイクルの乱れが薄毛を進行させるのです。

健康な頭皮と不健康な頭皮の比較

| 項目 | 健康な頭皮 | 不健康な頭皮(かゆみ・炎症あり) |

|---|---|---|

| 色 | 青白い | 赤い、黄色っぽい |

| 状態 | 潤いがあり、弾力がある | 乾燥、フケ、皮脂過剰、傷 |

| 毛穴 | 詰まりがなく、くぼんでいる | 皮脂や角質で詰まっている |

睡眠不足が招く髪の成長阻害

夜間にかゆみが強くなると質の良い睡眠が妨げられます。髪の成長に欠かせない成長ホルモンは深い眠りの間に最も多く分泌されます。

睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が減少し、毛母細胞の分裂が滞り、髪の成長が阻害されてしまいます。

血行不良による毛根への栄養不足

ストレスは血管を収縮させ、全身の血行を悪化させます。特に頭皮の毛細血管は細いため、血行不良の影響を受けやすい部位です。

血流が悪くなると髪の成長に必要な栄養素や酸素が毛根まで十分に行き渡らなくなり、髪が細くなったり、抜けやすくなったりする原因となります。

「かゆい」と感じた時の誤った対処とその代償

耐えがたいかゆみに襲われた時、私たちはつい、その場しのぎの行動をとってしまいがちです。しかしその行動が後々、より大きな問題を引き起こすことがあります。

ここでは多くの人が経験するであろう心の動きと誤った対処法がもたらす結果について、少し深く考えてみたいと思います。

とにかく掻いてしまう衝動の裏側

「掻いてはダメだ」と頭ではわかっていても、無意識に手が伸びてしまう。この衝動は単なる意志の弱さではありません。

掻くという行為は、かゆみという不快な刺激を痛みという別の刺激で一時的に上書きする脳の反応です。その瞬間の安堵感を得るために、私たちは掻いてしまうのです。

しかし、それは問題を先送りにしているにすぎません。

市販薬に頼り続けることの落とし穴

ドラッグストアで手軽に買えるかゆみ止めは、一時的な症状緩和に役立ちます。しかし、「とりあえずこれを塗っておけば大丈夫」と自己判断で使い続けることには危険が伴います。

かゆみの裏にはストレス以外の病気が隠れている可能性もあります。根本的な原因を特定しないまま薬を使い続けると、知らないうちに本来治療すべき病気が進行してしまうかもしれません。

市販薬使用時の注意点

- 5〜6日使用しても改善しない場合は使用を中止する

- 原因がわからないかゆみには安易に使用しない

- ステロイド含有の有無と強さを確認する

「いつか治る」という期待が招く症状の慢性化

「仕事が落ち着けば」「ストレスがなくなれば自然に治るだろう」という淡い期待を抱いて、医療機関の受診を先延ばしにしてしまう方は少なくありません。

しかし、一度乱れた体のバランスは原因となるストレスがなくなっても、すぐには元に戻らないことがあります。

適切な介入がないまま放置されたかゆみは皮膚の性質そのものを変えてしまい、治りにくい慢性的な状態へと移行してしまうのです。

周囲に理解されない孤独感

全身のかゆみや、それに伴う薄毛の悩みは外見からはわかりにくいため、家族や友人、同僚にさえ理解されにくいことがあります。

「気にしすぎだよ」「掻かなければいいじゃない」といった何気ない一言が、深く心を傷つけることもあります。

誰にもわかってもらえないという孤独感がさらなるストレスを生み、症状を悪化させるという負のスパイラルに陥ることは、決して珍しいことではないのです。

全身のかゆみを引き起こす皮膚以外の疾患

ストレスが原因だと思っていた全身のかゆみが、実は別の病気のサインである可能性も考慮しなくてはなりません。自己判断は禁物です。気になる症状があれば、まずは専門医に相談することが重要です。

内臓疾患のサインとしてのかゆみ

肝臓や腎臓の機能が低下すると体内で処理されるべきかゆみの原因物質が血液中に溜まり、全身にかゆみを引き起こすことがあります。

また、糖尿病や甲状腺の病気でも皮膚の乾燥や代謝異常からかゆみが生じることがあります。

かゆみを伴うことがある主な内臓疾患

| 疾患名 | かゆみの特徴 | その他の症状 |

|---|---|---|

| 肝疾患(肝硬変など) | 全身性で、特に夜間に強い | 黄疸、だるさ、むくみ |

| 腎不全 | 乾燥を伴う強いかゆみ | むくみ、貧血、尿量の変化 |

| 糖尿病 | 皮膚の乾燥、感染症によるかゆみ | 喉の渇き、多飲多尿、体重減少 |

薬の副作用によるかゆみ

特定の薬を服用し始めた後にかゆみが出た場合、薬の副作用(薬疹)の可能性があります。降圧剤や抗生物質、痛み止めなど様々な薬で起こる可能性があります。

原因となる薬を中止または変更することで症状は改善します。

神経系の問題が原因のかゆみ

脳梗塞の後遺症や帯状疱疹後神経痛など神経そのものがダメージを受けることで、実際には皮膚に異常がないにもかかわらず、脳が「かゆい」と誤認してしまうことがあります。

このタイプのかゆみは、一般的なかゆみ止めが効きにくいという特徴があります。

クリニックで行うかゆみと薄毛の専門的アプローチ

当院では単にかゆみを抑える、髪を生やすといった対症療法だけでなく、症状の根本原因となっているストレスや生活習慣にも目を向け、患者さん一人ひとりに合わせた総合的な治療プランを提案します。

詳細な問診と原因の特定

まず、いつからどんな時にかゆみが強くなるのか、生活習慣、ストレスの状況、既往歴、服用中の薬などについて、詳しくお話を伺います。

この丁寧な問診が、かゆみの原因を正確に特定するための最も重要な手がかりとなります。必要に応じて血液検査などを行い、内臓疾患の可能性も調べます。

かゆみを抑えるための内服薬・外用薬

かゆみの悪循環を断ち切るために、まずは薬物療法でつらい症状を迅速に抑えます。

抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の飲み薬でかゆみを抑え、炎症がある部分にはステロイドなどの塗り薬を使用します。

頭皮には塗りやすいローションタイプやフォームタイプの薬剤を選択します。

主な治療薬の選択

| 症状 | 主な使用薬剤 | 目的 |

|---|---|---|

| 強いかゆみ | 抗ヒスタミン薬(内服) | かゆみ信号の伝達をブロック |

| 皮膚の炎症・赤み | ステロイド外用薬 | 炎症を強力に抑える |

| 乾燥 | 保湿剤 | 皮膚のバリア機能を補う |

薄毛治療との連携プラン

かゆみの治療と並行して薄毛の状態や頭皮環境を専門的な視点で評価します。

AGA(男性型脱毛症)を併発している場合には内服薬や外用薬によるAGA治療も同時に進めることが可能です。

頭皮のかゆみと薄毛、両方の悩みにワンストップで対応できるのが当院の強みです。

頭皮環境を整える専門的ケア

薬による治療だけでなく、頭皮の血行を促進する施術や毛穴の詰まりを解消するスカルプケアなどを組み合わせることで、健康な髪が育つための土台作りをサポートします。

正しいシャンプー方法や生活習慣の指導も行い、治療効果を高めます。

ストレスと上手に付き合うためのセルフケア

クリニックでの治療と合わせて日常生活の中でストレスを軽減し、かゆみを起こしにくい体質へと改善していくことが、根本的な解決につながります。

リラクゼーション技法の導入

自分に合ったリラックス方法を見つけることが大切です。特別なことである必要はありません。

ゆっくりお風呂に入る、好きな音楽を聴く、軽い運動をするなど、心からリラックスできる時間を意識的に作りましょう。

腹式呼吸や瞑想なども自律神経のバランスを整えるのに有効です。

日常生活でできるリラックス法

- ぬるめのお湯でゆっくり入浴

- ウォーキングなどの軽い有酸素運動

- 趣味に没頭する時間を作る

- アロマテラピーを活用する

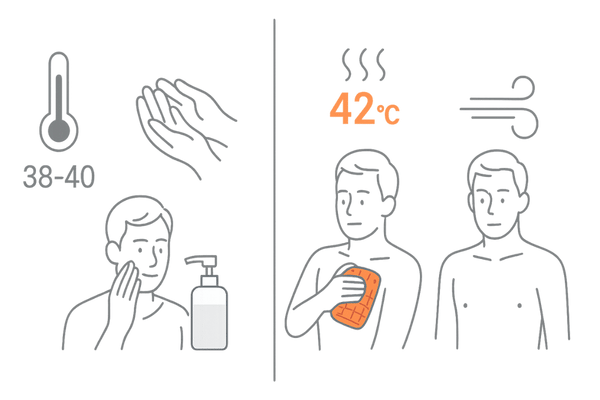

刺激の少ない生活習慣への改善

皮膚への物理的な刺激は、かゆみを誘発します。

衣類は肌触りの良い綿などの天然素材を選び、体を洗う時もナイロンタオルなどでゴシゴシこすらないようにしましょう。

熱いお風呂や長風呂は皮膚の乾燥を招くため避けるのが賢明です。

入浴時の注意点

| 項目 | 推奨される方法 | 避けるべき方法 |

|---|---|---|

| 湯温 | 38〜40℃のぬるめ | 42℃以上の熱いお湯 |

| 洗い方 | 石鹸をよく泡立て、手で優しく洗う | ナイロンタオルでゴシゴシこする |

| 入浴後 | すぐに保湿剤を塗る | 自然乾燥させる |

食生活から見直す体質改善

バランスの取れた食事は健康な皮膚と髪の基本です。特に皮膚のバリア機能を高めるビタミンAや、血行を促進するビタミンE、髪の主成分となるタンパク質や亜鉛などを意識して摂取しましょう。

香辛料の多い食事やアルコールは体を温めてかゆみを増強させることがあるため、症状が強い時は控えることをお勧めします。

薄毛の原因に戻る

よくある質問

最後にストレスによるかゆみや薄毛に関して、患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- ストレスがないのにかゆいのですが…

-

ご自身ではストレスを感じていなくても、体がサインを出している場合があります。また、先述の通り内臓疾患や薬の副作用など、他の原因が隠れている可能性も否定できません。

原因を特定するためにも、一度専門医の診察を受けることを強くお勧めします。

- かゆみ止めをずっと使っても大丈夫ですか?

-

自己判断で長期間使い続けることは避けるべきです。特にステロイド外用薬は強さや使い方を誤ると副作用のリスクがあります。

必ず医師の指導のもとで適切な期間、適切な強さの薬を使用することが重要です。

- どのくらいで効果が出ますか?

-

症状や原因、治療内容によって個人差がありますが、適切な治療を行えば通常1〜2週間でかゆみはかなり軽減してきます。

ただし、根本的な体質改善や薄毛治療には数ヶ月単位での継続的な取り組みが必要です。

- 薄毛治療と同時にかゆみの相談もできますか?

-

もちろんです。

当院は薄毛治療を専門とすると同時に、その原因となりうる頭皮トラブルや全身の状態にも精通しています。

かゆみと薄毛は密接に関連しているため、両方を総合的に診察し、適した治療計画を立てることが、より良い結果につながります。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

以上

参考文献

YAMAMOTO, Yosuke, et al. Association between frequency of pruritic symptoms and perceived psychological stress: a Japanese population-based study. Archives of dermatology, 2009, 145.12: 1384-1388.

FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.

SAUSVILLE, E. A., et al. 2012 Japanese Dermatological Association. Intern Med, 1980, 93: 223-230.

AMANO, Hiroo, et al. Psychological stress can trigger atopic dermatitis in NC/Nga mice: an inhibitory effect of corticotropin-releasing factor. Neuropsychopharmacology, 2008, 33.3: 566-573.

OSMAN, Ossama T., et al. The psychiatric aspects of skin disorders. Expert Review of Dermatology, 2011, 6.2: 195-209.

VALDES-RODRIGUEZ, Rodrigo; STULL, Carolyn; YOSIPOVITCH, Gil. Chronic pruritus in the elderly: pathophysiology, diagnosis and management. Drugs & aging, 2015, 32.3: 201-215.