頭皮にできた赤いブツブツ。「ただのニキビだろう」と放置していませんか。それは「毛嚢炎(もうのうえん)」かもしれません。

毛嚢炎は毛穴の奥で炎症が起きる皮膚の病気で、悪化すると大切な髪の毛が抜けてしまう原因にもなります。

この記事では毛嚢炎と抜け毛の深刻な関係、そして皮膚科で行う専門的な治療法について詳しく解説します。原因を正しく理解し、適切な対処法を知ることで、頭皮の健康と髪を守りましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

毛嚢炎とは何か?その基本的な知識

毛嚢炎は毛根を包んでいる「毛包(毛嚢)」に細菌が感染して炎症を起こす皮膚疾患です。見た目がニキビと似ているため混同されがちですが、原因や対処法が異なります。

まずは毛嚢炎の基本的な特徴を理解することが大切です。

毛嚢炎の症状と見た目の特徴

毛嚢炎の典型的な症状は毛穴を中心とした赤い発疹や、中に膿を持った白い点(膿疱)です。初期段階では軽いかゆみや痛みを伴うことがありますが、無症状の場合もあります。

主な症状は以下の通りです。

- 毛穴に一致した赤いブツブツ

- 中心に膿を持った発疹

- 軽い痛みやかゆみ

- 重症化すると硬いしこり(せつ)になる

毛嚢炎が発生しやすい部位

毛嚢炎は毛のある場所ならどこにでも発生する可能性があります。特に摩擦や蒸れ、皮脂の分泌が多い部位は注意が必要です。

頭皮はもちろんのこと、顔(特に髭剃り部分)、首、背中、お尻、太ももなどは好発部位として知られています。

ニキビとの違いはどこにあるか

毛嚢炎とニキビは見た目が似ていますが、原因となる菌が異なります。ニキビは主にアクネ菌が原因で、毛穴の詰まりから始まります。

一方、毛嚢炎は主に黄色ブドウ球菌などが毛穴から侵入して発症します。治療に用いる薬も異なるため、自己判断は禁物です。

毛嚢炎とニキビの比較

| 項目 | 毛嚢炎 | ニキビ |

|---|---|---|

| 主な原因菌 | 黄色ブドウ球菌など | アクネ菌 |

| 発生のきっかけ | 皮膚の傷、バリア機能低下 | 毛穴の詰まり、皮脂の過剰分泌 |

| 好発年齢 | 全年齢 | 思春期〜青年期に多い |

毛嚢炎の主な原因と誘因

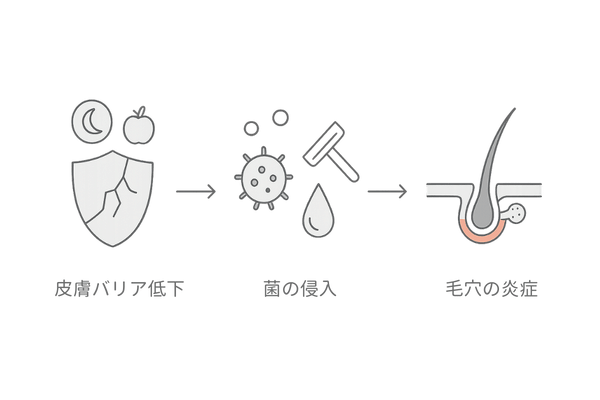

毛嚢炎は皮膚の常在菌である黄色ブドウ球菌などが何らかのきっかけで毛穴の奥に侵入し、増殖することで発症します。

その引き金となる要因は、日常生活の中に潜んでいます。

細菌感染(黄色ブドウ球菌など)

最も一般的な原因は黄色ブドウ球菌による細菌感染です。この菌は健康な人の皮膚や鼻の中にも存在する常在菌ですが、皮膚のバリア機能が低下すると毛穴から侵入し、炎症を引き起こします。

その他、緑膿菌や真菌(カビ)の一種であるマラセチア菌が原因となることもあります。

毛嚢炎の主な原因菌

| 原因菌 | 特徴 | 関連する状況 |

|---|---|---|

| 黄色ブドウ球菌 | 最も一般的な原因菌 | 小さな傷、カミソリ負けなど |

| 緑膿菌 | 湿った環境を好む | 不衛生な浴槽、サウナなど |

| マラセチア菌(真菌) | 皮脂を栄養源とする | 高温多湿、汗をかきやすい環境 |

皮膚のバリア機能の低下

皮膚の表面は外部の刺激や細菌の侵入から身体を守る「バリア機能」を持っています。

しかしストレス、睡眠不足、栄養の偏りなどによってこの機能が低下すると細菌が容易に侵入できる状態になり、毛嚢炎を発症しやすくなります。

不適切な自己処理と生活習慣

カミソリでの髭剃りやムダ毛の処理は目に見えない小さな傷を皮膚に作ります。この傷から細菌が侵入し、毛嚢炎を引き起こすことは少なくありません。

不衛生なカミソリの使用や毛抜きによる自己処理は特にリスクを高めます。また、汗をかいたまま放置することも菌の増殖を助長します。

毛嚢炎が抜け毛を引き起こす関係性

頭皮にできた毛嚢炎を放置すると炎症が毛穴の奥深くまで進行し、髪の毛の成長に深刻な影響を及ぼすことがあります。

最悪の場合、その部分の髪が永久に生えてこなくなる可能性もあるため早期の対応が重要です。

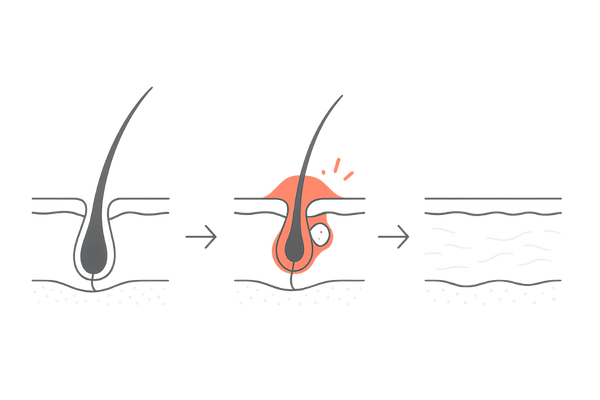

毛根への炎症によるダメージ

毛嚢炎の炎症は髪の毛を作り出す「毛母細胞」が存在する毛球部にまで及ぶことがあります。

炎症によって毛母細胞がダメージを受けると正常な髪の毛を作れなくなり、髪が細くなったり、成長途中で抜け落ちたりします。これが毛嚢炎による抜け毛の直接的な原因です。

瘢痕性脱毛症へと進行するリスク

炎症が重症化し、毛包の組織が破壊されてしまうと、その部分は治癒の過程で硬い瘢痕(はんこん)組織に置き換わります。

瘢痕組織からは髪の毛は再生しないため、「瘢痕性脱毛症」という永久的な脱毛状態に陥ります。こうなると治療をしても髪が元通りに生えてくることは期待できません。

抜け毛の種類と毛嚢炎との関連

| 脱毛症の種類 | 特徴 | 毛嚢炎との関連 |

|---|---|---|

| 休止期脱毛 | 一時的に髪が抜けるが毛包は残る | 軽度の毛嚢炎で起こりうる |

| 瘢痕性脱毛症 | 毛包が破壊され永久に脱毛する | 重度の毛嚢炎が進行した場合 |

一時的な抜け毛と永久的な脱毛の違い

軽度の毛嚢炎による抜け毛は炎症が治まれば毛母細胞の機能が回復し、再び髪が生えてくることがほとんどです。

しかし炎症を繰り返したり、重症化して膿が深く溜まる「せつ」や「よう」の状態になったりすると、永久脱毛のリスクが高まります。

抜け毛に気づいたら、それは頭皮からの危険信号と捉えるべきです。

皮膚科で行う毛嚢炎の専門的な治療法

毛嚢炎、特に頭皮にできた場合は抜け毛のリスクを避けるためにも皮膚科での専門的な治療が必要です。自己判断で市販薬を使ったり、潰したりすると症状を悪化させる可能性があります。

皮膚科では、原因菌や症状の重さに応じた適切な治療を行います。

外用薬(抗菌薬・抗真菌薬)による治療

軽症の毛嚢炎では主に抗菌薬の塗り薬を処方します。原因が細菌であれば抗菌薬、マラセチアなどの真菌であれば、抗真菌薬と原因菌に合わせた薬剤を選択することが治療の鍵です。

医師の指示通りに清潔にした患部に塗布します。

皮膚科で処方される主な外用薬

| 薬剤の種類 | 対象となる原因菌 | 代表的な成分名 |

|---|---|---|

| 抗菌薬 | 黄色ブドウ球菌など | ナジフロキサシン、フシジン酸 |

| 抗真菌薬 | マラセチア菌など | ケトコナゾール、ニゾラール |

内服薬(抗菌薬)の処方

炎症が広範囲に及んでいたり症状が重かったり、外用薬だけでは改善が見られない場合には、抗菌薬の飲み薬を処方します。体の中から菌の増殖を抑え、炎症を鎮めます。

処方された薬は症状が良くなったと感じても自己判断で中断せず、必ず指示された期間飲み切ることが重要です。

面皰圧出(めんぽうあっしゅつ)などの処置

膿が溜まっている場合、皮膚科では清潔な器具を用いて膿を排出する処置(面皰圧出や切開排膿)を行うことがあります。

この処置により、炎症の早期鎮静化と治癒の促進が期待できます。

自分で膿を無理に押し出すと細菌が周囲に広がり、炎症を悪化させたり、跡が残ったりする原因になるため、絶対にやめましょう。

繰り返す頭皮の毛嚢炎―それはAGAが隠れたサインかもしれない

「皮膚科で治療しても、またすぐに頭皮の毛嚢炎が再発する」とお悩みではありませんか。

その繰り返す頭皮トラブルの背景には単なる細菌感染だけでなく、AGA(男性型脱毛症)が関わっている可能性があります。

当院では目先の炎症を抑えるだけでなく、その根本原因にも目を向けた治療を重視しています。

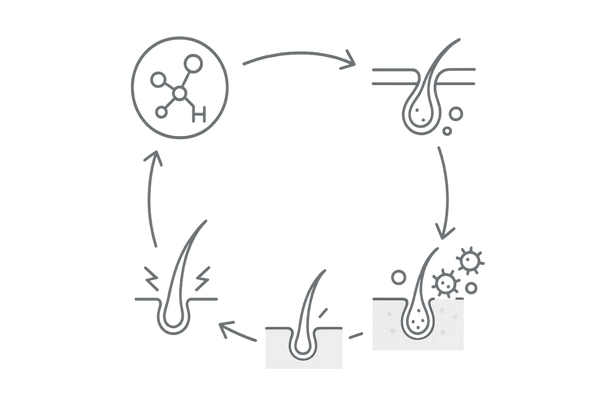

なぜAGA患者は頭皮トラブルを起こしやすいのか

AGAは男性ホルモンの一種であるDHT(ジヒドロテストステロン)の作用でヘアサイクルが乱れる脱毛症です。

このDHTは皮脂腺を刺激して皮脂の分泌を過剰にする働きも持っています。

過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、細菌や真菌の温床となり、毛嚢炎をはじめとする様々な頭皮トラブルを引き起こしやすい環境を作ってしまうのです。

皮脂の過剰分泌とホルモンバランスの関係

つまり、繰り返す毛嚢炎は「皮脂が多い」という結果だけでなく、「皮脂を多くさせるホルモンバランスの乱れ(AGAの素地)」という原因の表れかもしれないのです。

この根本原因に対処しない限り、いくら毛嚢炎の薬を塗っても、いたちごっこになってしまう可能性があります。

毛嚢炎とAGAの悪循環

| 要因 | 影響 | 結果 |

|---|---|---|

| AGA(DHTの増加) | 皮脂腺を刺激し、皮脂分泌が過剰になる | 毛穴が詰まり、菌が増殖しやすい環境に |

| 毛嚢炎の発症 | 毛根に炎症が起きる | 抜け毛の増加、ヘアサイクルのさらなる乱れ |

毛嚢炎治療とAGA治療を同時に進める重要性

当院のような薄毛治療を専門とするクリニックでは皮膚科的なアプローチでまず現在の炎症を鎮めると同時に、AGAの進行度を診断します。

そして必要に応じて抜け毛の原因であるDHTを抑制する内服薬などを用いたAGA治療を並行して行います。

このことにより頭皮環境を根本から改善し、毛嚢炎の再発予防と健康な髪の育成の両方を目指すことが可能になります。

頭皮全体の健康を見据えたトータルケア

繰り返す毛嚢炎はあなたの頭皮が助けを求めているサインです。

単なる皮膚炎として片付けるのではなく、薄毛につながる危険信号と捉え、一度専門のクリニックで頭皮全体の状態を診てもらうことを強くお勧めします。

根本原因にアプローチすることが、健やかな髪を取り戻すための最も確実な道です。

毛嚢炎を予防するためのセルフケア

皮膚科での治療と並行して日々のセルフケアを見直すことも毛嚢炎の再発防止には重要です。清潔を保ち、皮膚のバリア機能を高める生活を心がけましょう。

正しい洗髪方法とシャンプーの選び方

頭皮を清潔に保つ基本は毎日のシャンプーです。

ただし、洗いすぎはかえって頭皮を乾燥させ、バリア機能の低下を招きます。指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないように十分に洗い流しましょう。

予防のためのシャンプー選びのポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 洗浄成分 | アミノ酸系など、マイルドな洗浄力のものがお勧め |

| 添加物 | 香料や着色料が少なく、シンプルな成分構成のもの |

| 薬用成分 | 抗炎症成分や殺菌成分配合の薬用シャンプーも選択肢に |

皮膚を清潔に保つ生活習慣

日常生活の些細な習慣が頭皮環境に影響を与えます。以下の点を意識してみましょう。

- 汗をかいたらこまめに拭き取るか、可能なら洗い流す

- 枕カバーや帽子など、頭皮に直接触れるものは清潔に保つ

- 髪が濡れたまま寝ない(雑菌が繁殖しやすくなる)

自己処理(髭剃り・ムダ毛処理)の注意点

カミソリ負けから毛嚢炎を起こしやすい方は処理方法を見直しましょう。シェービング前には蒸しタオルで皮膚を温めて柔らかくし、切れ味の良い清潔な刃を使用します。

毛の流れに沿って剃り、処理後は保湿ケアを忘れずに行うことが大切です。電気シェーバーは肌への負担が比較的少ないため、切り替えるのも一つの方法です。

治療中の注意点と日常生活での工夫

毛嚢炎の治療効果を高め、回復を早めるためには日常生活での少しの工夫が役立ちます。医師の指示を守りながら身体の内側からも治癒をサポートしましょう。

患部を掻いたり潰したりしない

かゆみや痛みがあっても患部を掻きむしったり膿を無理に潰したりするのは絶対に避けてください。

指先の細菌によって症状が悪化したり、炎症が周囲に広がったりする原因になります。また、跡が残ってしまうリスクも高まります。

紫外線対策の重要性

紫外線は皮膚のバリア機能を低下させ、炎症後の色素沈着を引き起こす原因にもなります。

頭皮の毛嚢炎を治療中は外出時に帽子をかぶるなどして患部を紫外線から守るように心がけましょう。ただし蒸れは悪化要因になるため、通気性の良い素材を選ぶことが大切です。

バランスの取れた食事と睡眠

皮膚の健康は身体の内側からの栄養状態と密接に関係しています。皮膚のターンオーバーを正常に保つビタミンA、B群、C、Eなどをバランスよく摂取しましょう。

また、十分な睡眠は皮膚の修復と再生を促す成長ホルモンの分泌に必要です。規則正しい生活を送り、免疫力を高めることが毛嚢炎の早期改善と再発防止につながります。

薄毛と病気に戻る

よくある質問

最後に、毛嚢炎に関して患者さんからよくいただく質問とその回答をまとめました。

- 市販薬を使っても良いですか?

-

市販薬にも抗菌成分を含むものがありますが、毛嚢炎の原因は細菌だけとは限りません。

もし真菌が原因の場合、抗菌薬を使用するとかえって症状を悪化させる可能性があります。正確な診断に基づいた適切な薬剤を選択するためにもまずは皮膚科を受診することをお勧めします。

- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

-

症状の程度や範囲、治療への反応性によって個人差があります。軽症であれば外用薬の使用で1〜2週間程度で改善が見られることが多いです。

しかし炎症が強い場合や内服薬が必要な重症例、再発を繰り返しているケースでは、数ヶ月単位の治療期間が必要になることもあります。

- 治療後、髪はまた生えてきますか?

-

炎症が軽度で毛包の深い部分まで破壊されていない段階で適切な治療を行えば、髪の毛は再び生えてくる可能性が高いです。

しかし治療が遅れて炎症が重症化し、毛包が瘢痕組織に置き換わってしまった場合は残念ながらその部分からの発毛は期待できません。

だからこそ頭皮の異常に気づいたら一日も早く専門医に相談することが重要なのです。

以上

参考文献

UCHIYAMA, Masaki, et al. Histopathologic and dermoscopic features of 42 cases of folliculitis decalvans: A case series. Journal of the American Academy of Dermatology, 2021, 85.5: 1185-1193.

SENDA, Akiyoshi, et al. Alopecia areata in a patient with cytotoxic T lymphocyte antigen‐4 haploinsufficiency successfully treated with topical delgocitinib ointment. Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology, 2024, 38.1.

BARBOSA, Victoria; HIGHT, Robert; GRULLON, Karina. Scalp infection, inflammation, and infestation. Dermatologic Clinics, 2023, 41.3: 539-545.

FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.

LUGOVIĆ-MIHIĆ, Liborija, et al. Differential diagnosis of the scalp hair folliculitis. Acta Clin Croat, 2011, 50.3: 395-402.

WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.