抜け毛が増え、その原因が「食べ物」にあるのではないかと不安に感じていませんか。

毎日の食事が私たちの髪の健康を左右することは医学的にも明らかです。特定の食べ物が直接抜け毛を引き起こすというよりは、栄養バランスの偏りが頭皮環境を悪化させ、髪の成長を妨げることが根本的な原因です。

この記事では抜け毛のリスクを高める食べ物や食習慣を具体的に挙げ、健康な髪を育むための栄養バランスについて専門家の視点から詳しく解説します。

あなたの食生活に潜む原因を見つけ、改善への一歩を踏み出しましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ食べ物が抜け毛の直接的な原因になるのか

私たちの体は食べたもので作られています。髪の毛も例外ではなく、栄養状態がダイレクトに反映される部分です。

食事がどのようにして抜け毛に繋がるのか、その基本的な関係性を理解することが対策の第一歩です。

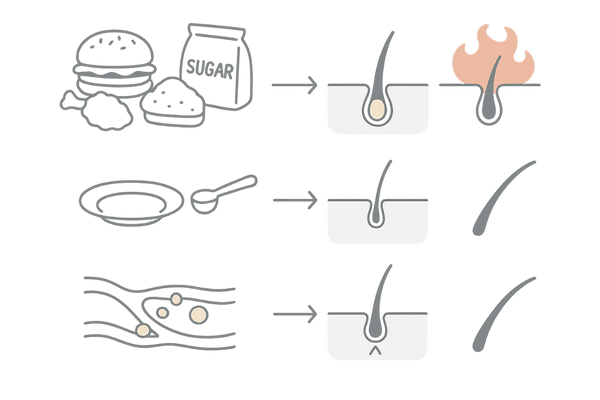

頭皮環境の悪化を招く食事

特定の食べ物、特に脂質や糖質が多い食事は皮脂の過剰な分泌を招きます。過剰な皮脂は頭皮の毛穴を詰まらせ、雑菌の温床となります。

このことにより頭皮に炎症(脂漏性皮膚炎など)が起き、健康な髪が育ちにくい環境が作られてしまいます。

髪の成長に必要な栄養素の不足

髪の毛は主に「ケラチン」というタンパク質からできています。

偏った食事によって、このケラチンを生成するためのタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミンなどが不足すると、髪は細く弱々しくなり、成長しきれずに抜け落ちてしまいます。

栄養不足は髪を作る工場が材料切れを起こしているのと同じ状態です。

血行不良を引き起こす食生活

髪の成長に必要な栄養素は血液によって頭皮の毛根へと運ばれます。動物性脂肪の多い食事や糖質の過剰摂取は、血液をドロドロにし、血流を悪化させる原因となります。

頭皮の血行不良は毛根への栄養供給を滞らせ、抜け毛を深刻化させる要因の一つです。

抜け毛のリスクを高める具体的な食べ物と成分

日々の食生活の中で知らず知らずのうちに抜け毛のリスクを高めている可能性があります。特に注意したい食べ物や成分について見ていきましょう。

動物性脂肪の多い食べ物

肉類の脂身、バター、ラードなどに多く含まれる動物性脂肪は、過剰に摂取すると悪玉コレステロールを増やし、血液の流れを悪くします。

また、皮脂の過剰分泌にもつながり、頭皮環境を悪化させるため、摂取量には注意が必要です。

注意したい高脂質な食品の例

| 食品カテゴリ | 具体的な食品名 | 主な影響 |

|---|---|---|

| 肉類 | バラ肉、霜降り肉、ソーセージ | 皮脂の過剰分泌、血行不良 |

| 乳製品 | バター、生クリーム、チーズ | 動物性脂肪の過剰摂取 |

| 加工食品 | スナック菓子、カップ麺 | トランス脂肪酸、塩分の過剰摂取 |

糖質の多いお菓子や清涼飲料水

砂糖を多く含むケーキやチョコレート、ジュースなどの過剰摂取は皮脂の分泌を促すだけでなく、体内でタンパク質と結びついて糖化(AGEsの生成)を引き起こします。

この糖化は体の老化を促進し、頭皮を硬くして血行を悪くする原因にもなります。

刺激物(香辛料・カフェイン・アルコール)

適度な量の香辛料は血行を促進しますが、過剰摂取は汗や皮脂の分泌を増やし、頭皮への刺激となります。

また、カフェインの摂りすぎは髪の成長に必要な亜鉛などのミネラルの吸収を妨げる可能性があります。

アルコールは分解過程でビタミンを大量に消費するため、間接的に髪の栄養不足を招きます。

頭皮環境を悪化させる食生活の落とし穴

何を食べるかだけでなく、「どのように食べるか」という食習慣も頭皮環境に大きく影響します。見過ごしがちな食生活の落とし穴を確認しましょう。

不規則な食事時間と欠食

食事の時間が不規則だったり、朝食を抜いたりすると体は次の食事で栄養を過剰に吸収しようとし、血糖値が急激に変動しやすくなります。

この血糖値の乱高下はホルモンバランスに影響を与え、皮脂の分泌を不安定にさせる原因となります。また、欠食は単純な栄養不足に直結します。

夜遅い時間の食事や間食

就寝前に食事を摂ると消化活動のために胃腸に血液が集中し、本来であれば皮膚や髪の修復・再生に使われるはずの栄養やエネルギーが不足しがちになります。

特に脂っこいものや高カロリーのものを夜遅くに食べる習慣は、頭皮環境にとってマイナスです。

頭皮環境を悪化させる食習慣

- 朝食を抜くことが多い

- 食事の時間が毎日バラバラ

- 就寝前の3時間以内に食事をする

- インスタント食品やコンビニ食に頼りがち

早食いと咀嚼不足

よく噛まずに早食いをすると満腹中枢が働く前に食べ過ぎてしまい、結果として脂質や糖質の過剰摂取につながります。

また、咀嚼が不十分だと消化器官への負担が大きくなり、栄養の吸収効率が低下することも指摘されています。

理想的な食事と避けたい食事の比較

| 項目 | 理想的な食事 | 避けたい食事 |

|---|---|---|

| 主食 | 玄米、雑穀米 | 白米、菓子パン |

| 主菜 | 魚、鶏むね肉、豆腐 | 揚げ物、脂身の多い肉 |

| 副菜 | 緑黄色野菜、海藻、きのこ | ポテトサラダ(マヨネーズ多) |

髪の成長を妨げる栄養不足のサイン

体が特定の栄養素を欲しているとき、髪や爪、肌にサインが現れることがあります。これらのサインに気づくことが食生活改善のきっかけになります。

タンパク質不足のサイン

髪の主成分であるタンパク質が不足すると髪が細くなる、切れ毛や枝毛が増える、といった症状が現れます。

また、爪がもろくなったり、割れやすくなったりするのもタンパク質不足のサインの一つです。

亜鉛不足のサイン

亜鉛が不足すると、味覚障害(食べ物の味が分かりにくくなる)が起こることがあります。

また、皮膚炎や口内炎ができやすくなったり傷の治りが遅くなったりすることも、亜鉛不足を示唆する症状です。

栄養不足が体に与えるサイン

| 不足している栄養素 | 髪への影響 | 体への影響 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 細毛、切れ毛、ツヤがなくなる | 爪がもろくなる、筋力低下 |

| 亜鉛 | 抜け毛の増加 | 味覚障害、皮膚炎、免疫力低下 |

| 鉄分 | 抜け毛、髪がパサつく | めまい、立ちくらみ、倦怠感 |

鉄分不足のサイン

鉄分が不足すると貧血によるめまいや立ちくらみ、息切れ、慢性的な疲労感といった症状が現れます。顔色が悪くなったり、まぶたの裏が白っぽくなったりするのも特徴です。

これらの症状とともに抜け毛が増えている場合、鉄欠乏性貧血が関係している可能性があります。

抜け毛を気にするあまり「食べない」選択が招く最悪の事態

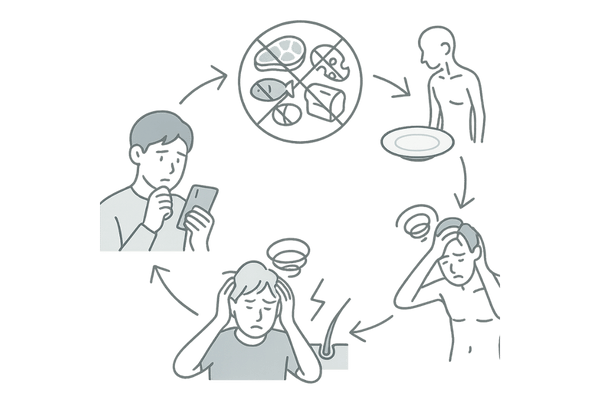

「この食べ物は髪に悪いらしいからやめよう」「あれもダメ、これもダメ…」。抜け毛を気にするあまり食べるものが分からなくなり、食事自体がストレスになっていませんか。

その過度な制限は、良かれと思っていても実は抜け毛を加速させる最悪の事態を招くことがあります。

「食べない」ことによる栄養失調のリスク

特定の食べ物を「悪者」と決めつけて極端に避ける食生活は総合的な栄養失調に陥る危険性をはらんでいます。

例えば脂質を恐れて肉や魚を一切食べなくなれば、良質なタンパク質や亜鉛、鉄分まで失ってしまいます。髪に必要な栄養素はチームで働くため、一つでも欠けると全体の機能が低下します。

結果として髪を作るための材料がすべて不足し、抜け毛がさらに深刻化するという本末転倒な事態になるのです。

食事制限が引き起こす精神的ストレス

「食べてはいけない」という強迫観念は大きな精神的ストレスとなります。このストレス自体が自律神経のバランスを崩し、頭皮の血行を悪化させ、抜け毛を助長します。

食事を楽しむことができなくなり、生活の質(QOL)が低下することも深刻な問題です。髪のために始めた食生活の改善が、新たな抜け毛の原因を作ってしまうのです。

過度な食事制限の悪循環

| 段階 | 行動 | 結果 |

|---|---|---|

| 1. 不安 | 抜け毛の原因となる食べ物をネットで調べる | 情報過多で混乱、恐怖心が増す |

| 2. 制限 | 「悪い」とされる食品を極端に避ける | 栄養失調、食事へのストレス増大 |

| 3. 悪化 | 栄養不足とストレスでさらに抜け毛が進行 | 「もっと制限しないと」と悪循環に陥る |

大切なのは「排除」ではなく「バランス」

抜け毛対策で重要なのは、何かを「食べない」ことではなく、何を「どのように食べるか」というバランス感覚です。

どんな食べ物も適量であれば問題になることはほとんどありません。一つの情報に振り回されず、多様な食品からバランスよく栄養を摂ること。

もし食事の管理が難しいと感じるなら、それは一人で抱え込まずに専門家に相談すべきサインです。当院では医学的根拠に基づき、あなたの状態に合わせた食事のアドバイスも行っています。

抜け毛予防のために意識したい栄養バランスの基本

抜け毛の原因となる食べ物を避けるだけでなく、積極的に髪に良い栄養素を取り入れ、バランスを整えることが根本的な解決策です。

「まごわやさしい」を意識した和食中心の食生活

栄養バランスを整える簡単な合言葉として「まごわやさしい」があります。これは、健康な体作りに役立つ7品目の頭文字をとったものです。

- ま:豆類(タンパク質、ミネラル)

- ご:ごま(ビタミンE、ミネラル)

- わ:わかめなど海藻類(ミネラル、食物繊維)

- や:野菜(ビタミン、ミネラル)

- さ:魚(良質なタンパク質、DHA・EPA)

- し:しいたけなどきのこ類(ビタミンD、食物繊維)

- い:いも類(炭水化物、ビタミンC)

これらの食材を日々の食事に満遍なく取り入れることで、自然と栄養バランスが整います。

髪の三大栄養素「タンパク質・亜鉛・ビタミン」

数ある栄養素の中でも、特に髪の健康に直結するのがこの3つです。

タンパク質で髪の材料を補給し、亜鉛でその合成を助け、ビタミン類で頭皮環境と血行を整える。この三位一体の栄養摂取を常に意識することが大切です。

食事で補えない栄養はサプリメントで

忙しい現代生活では毎日完璧な食事を用意するのは難しいかもしれません。そのような場合は不足しがちな栄養素をサプリメントで補うのも有効な手段です。

特に亜鉛やビタミンB群、鉄分などはサプリメントの活用を検討する価値があります。ただし、基本は食事であることを忘れずに、補助的な役割として利用しましょう。

髪の健康を支える栄養素と食事例

| 重要栄養素 | 役割 | 食事メニュー例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主材料 | 焼き魚、豆腐の味噌汁 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成補助 | 牛肉のしぐれ煮、納豆 |

| ビタミン類 | 頭皮環境の整備 | ほうれん草のおひたし、野菜サラダ |

食事改善とAGA治療を組み合わせる重要性

食事の見直しは抜け毛予防の基本ですが、それだけでは止まらない抜け毛もあります。それがAGA(男性型脱毛症)です。

食事改善と医学的治療の両輪でアプローチすることが最善の結果につながります。

食事だけではAGAの進行は止められない

AGAは男性ホルモンが原因でヘアサイクルが乱れる進行性の脱毛症です。このホルモンの働きを食事だけでコントロールすることはできません。

食事改善は、あくまで髪が育つための土壌を良くする行為であり、AGAの進行にブレーキをかけるには医学的な治療が必要です。

クリニックでの正確な原因診断

抜け毛の原因が本当に栄養不足なのか、それともAGAなのかを自己判断するのは困難です。

クリニックでは専門医が頭皮の状態を診察し、生活習慣などを詳しく問診することで、抜け毛の根本原因を正確に診断します。

この診断に基づき、一人ひとりに合った治療計画を立てます。

食事改善とAGA治療の役割分担

| アプローチ | 役割 | 限界 |

|---|---|---|

| 食事改善 | 髪の栄養補給、頭皮環境の改善(守り) | AGAの進行は抑制できない |

| AGA治療 | AGAの進行抑制、発毛促進(攻め) | 栄養不足だと効果が半減する可能性 |

治療効果を最大化するための栄養管理

AGA治療薬によって発毛のスイッチが入っても、髪の材料となる栄養が不足していては効果を十分に発揮できません。

治療薬でAGAの進行を抑えつつ、バランスの取れた食事で髪の成長を後押しする。この二つのアプローチを組み合わせることで、治療効果を最大化することができるのです。

20代のつむじハゲに戻る

よくある質問

最後に、抜け毛と食べ物について患者さんからよくいただく質問とその回答をまとめました。

- ラーメンや揚げ物は絶対に食べてはいけませんか?

-

絶対に食べてはいけない、ということはありません。大切なのは頻度と量です。

ラーメンや揚げ物には脂質や糖質、塩分が多く含まれるため、日常的に食べるのは避けるべきですが、たまに楽しむ程度であれば過度に心配する必要はありません。

食べた次の日は野菜中心の食事にするなど、バランスを取ることを意識しましょう。

- プロテインを飲むと抜け毛対策になりますか?

-

食事から十分なタンパク質が摂れていない場合には、プロテインの摂取は有効な対策の一つです。髪の主成分であるタンパク質を手軽に補給できます。

ただし、プロテインだけで髪が生えるわけではなく、あくまで栄養補助食品です。

また、過剰摂取は腎臓に負担をかけることもあるため、適切な量を守ることが重要です。

- コーヒーの飲み過ぎは髪に悪いですか?

-

コーヒーに含まれるカフェインには血管を収縮させる作用や、鉄分・亜鉛といったミネラルの吸収を阻害する作用があります。

1日に1〜2杯程度であれば問題ありませんが、何杯も飲む習慣がある方は注意が必要です。

また、コーヒーに砂糖やミルクをたくさん入れると、糖質や脂質の過剰摂取にもつながります。

以上

参考文献

KUSAKA, Soichiro, et al. Homogeneous diet of contemporary Japanese inferred from stable isotope ratios of hair. Scientific reports, 2016, 6.1: 33122.

MINAGAWA, Masao. Reconstruction of human diet from σ13C and σ15N in contemporary Japanese hair: a stochastic method for estimating multi-source contribution by double isotopic tracers. Applied geochemistry, 1992, 7.2: 145-158.

HAYASHI, Atsushi, et al. Intestinal dysbiosis and biotin deprivation induce alopecia through overgrowth of Lactobacillus murinus in mice. Cell reports, 2017, 20.7: 1513-1524.

HAGINO, Teppei, et al. Dietary habits in Japanese patients with alopecia areata. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2021, 1579-1591.

GABRIEL, Ana San; NINOMIYA, Kumiko; UNEYAMA, Hisayuki. The role of the Japanese traditional diet in healthy and sustainable dietary patterns around the world. Nutrients, 2018, 10.2: 173.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.