毎日シャンプーをしているのに肩に落ちる白い粉や、髪の根元にこびりつくベタベタしたフケに悩んでいませんか。

「不潔にしていると思われているかもしれない」と、人の目が気になってしまう方も多いでしょう。

実はフケは単に不潔だから出るわけではありません。その多くは頭皮環境の乱れが原因で発生します。

この記事ではフケの正体からシャンプーしてもフケが出てしまう原因、そしてご自身のタイプに合った正しいシャンプーの選び方やヘアケア方法までを詳しく解説します。

フケの悩みから解放され、健やかな頭皮を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

まずは知りたいフケの正体

多くの人が悩むフケですが、その正体について正しく理解している人は少ないかもしれません。

フケは頭皮の健康状態を示すバロメーターともいえます。まずはフケが何であるかを知り、ご自身の状態を把握することが改善への第一歩です。

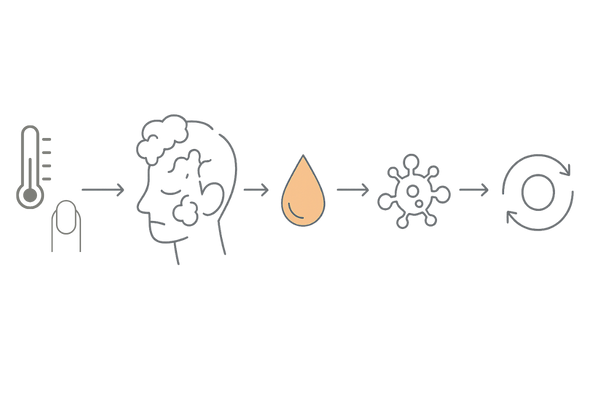

フケは頭皮のターンオーバーの乱れ

フケの正体は古くなった頭皮の角質細胞です。私たちの皮膚は一定の周期で新しい細胞に生まれ変わります。これをターンオーバーと呼びます。

通常、頭皮のターンオーバーによって剥がれ落ちる角質は非常に小さく、肉眼ではほとんど見えません。

しかし何らかの原因でこのターンオーバーの周期が乱れて速まると、角質が未熟なまま目に見える大きさでごっそりと剥がれ落ちてしまいます。これがフケの正体です。

乾性フケと脂性フケの2種類

フケには大きく分けて「乾性フケ」と「脂性フケ」の2つのタイプがあります。

それぞれ原因や対策が異なるため、ご自身のフケがどちらのタイプかを見極めることが重要です。

フケのタイプ別特徴

| 項目 | 乾性フケ | 脂性フケ |

|---|---|---|

| 見た目 | カサカサして細かい粉状 | 湿り気がありベタベタしている |

| 色 | 白 | 黄色っぽい白 |

| 主な原因 | 頭皮の乾燥 | 皮脂の過剰分泌 |

フケと勘違いしやすい頭皮の病気

フケだと思っていた症状が、実は治療を必要とする皮膚疾患のサインである可能性もあります。特に症状が長引いたり、かゆみや赤みが強かったりする場合は注意が必要です。

自己判断で放置せず、専門医に相談することを検討しましょう。

- 脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)

- 尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)

- アトピー性皮膚炎

- 頭部白癬(しらくも)

シャンプーしてもフケが出る主な原因

「毎日丁寧にシャンプーしているのに、なぜフケが出るのだろう?」と疑問に思う方も多いでしょう。

その原因はシャンプーの方法や使用している製品、さらには頭皮の常在菌などさまざまな要因が考えられます。

間違ったシャンプー方法

良かれと思って行っているシャンプーが、かえって頭皮にダメージを与え、フケの原因となっていることがあります。

特に洗浄力の強すぎるシャンプーでゴシゴシと洗うことは必要な皮脂まで奪い、頭皮の乾燥を招きます。

フケを招くシャンプー方法の例

| 項目 | 内容 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 熱すぎるお湯 | 40度以上のお湯で洗う | 必要な皮脂を奪い、乾燥や炎症を引き起こす |

| 爪立て洗い | 指の爪を立てて頭皮を掻くように洗う | 頭皮を傷つけ、バリア機能の低下を招く |

| すすぎ残し | シャンプー剤やコンディショナーが残る | 毛穴詰まりや頭皮の刺激、かゆみの原因になる |

頭皮に合わないシャンプーの使用

シャンプーにはさまざまな種類があり、洗浄力や配合成分も異なります。ご自身の頭皮タイプに合わないシャンプーを使い続けると頭皮環境が悪化し、フケが発生しやすくなります。

例えば乾燥肌の人が洗浄力の強いシャンプーを使うとさらに乾燥が進み、乾性フケの原因になります。

皮脂の過剰分泌と乾燥

頭皮の皮脂バランスの乱れはフケの直接的な原因です。

皮脂が過剰に分泌されるとそれをエサにする常在菌が増殖し、脂性フケを引き起こします。

逆に皮脂が少なすぎると頭皮が乾燥し、バリア機能が低下して外部からの刺激に弱くなり、乾性フケが発生します。

マラセチア菌の異常繁殖

マラセチア菌は誰の頭皮にも存在する常在菌(カビの一種)です。通常は無害ですが、皮脂が過剰に分泌されたり、汗や湿気でー頭皮が蒸れたりすると、この菌が異常に繁殖します。

マラセチア菌は皮脂を分解する過程で刺激物質を排出し、この物質が頭皮のターンオーバーを異常に速め、脂性フケやかゆみを引き起こします。

これは脂漏性皮膚炎の原因にもなります。

【タイプ別】フケを改善するシャンプーの選び方

フケ対策の基本は毎日のシャンプーです。しかし、ただ洗うのではなく、ご自身のフケのタイプに合った成分を含むシャンプーを選ぶことが改善への近道です。

乾性フケにおすすめの成分

頭皮の乾燥が原因である乾性フケには洗浄力がマイルドで、保湿成分が豊富に含まれたシャンプーが適しています。

アミノ酸系の洗浄成分は必要な潤いを残しながら優しく洗い上げるため、特におすすめです。

乾性フケ向けシャンプーの保湿成分例

| 成分カテゴリー | 代表的な成分名 | 期待される働き |

|---|---|---|

| アミノ酸系 | ココイルグルタミン酸Naなど | 低刺激でマイルドな洗浄力 |

| 保湿成分 | セラミド、ヒアルロン酸、グリセリン | 頭皮に潤いを与え、保つ |

| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸2K | 頭皮の炎症を抑える |

脂性フケにおすすめの成分

皮脂の過剰分泌やマラセチア菌が原因の脂性フケには適度な洗浄力を持ち、皮脂の分泌をコントロールしたり、菌の繁殖を抑えたりする成分が含まれたシャンプーが良いでしょう。

ただし、洗浄力が強すぎるとかえって皮脂の分泌を促すこともあるため、注意が必要です。

脂性フケ向けシャンプーの有効成分例

| 成分カテゴリー | 代表的な成分名 | 期待される働き |

|---|---|---|

| 抗真菌成分 | ミコナゾール硝酸塩、ピロクトンオラミン | フケの原因菌(マラセチア菌)の増殖を抑制 |

| 皮脂抑制成分 | ビタミンB6、オウバクエキス | 過剰な皮脂分泌をコントロール |

| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸2K | 頭皮の炎症やかゆみを抑える |

敏感肌向けの低刺激シャンプー

頭皮がデリケートで少しの刺激でも赤みやかゆみが出やすい方は、成分がシンプルな低刺激性のシャンプーを選びましょう。

無添加(香料、着色料、アルコールなどが不使用)のものや、アレルギーテスト済みの製品を選ぶと、より安心して使用できます。

フケを抑える正しいシャンプーの手順

適切なシャンプーを選んでも、洗い方が間違っていては効果が半減してしまいます。頭皮への負担を最小限に抑え、フケを改善するための正しいシャンプーの手順を身につけましょう。

シャンプー前のブラッシングと予洗い

シャンプー前に髪のもつれをほどき、ホコリや汚れを浮かせるために優しくブラッシングをします。

その後38度程度のぬるま湯で1〜2分かけて頭皮と髪を十分に濡らします。この「予洗い」だけで髪の汚れの多くは落ちると言います。

予洗いをしっかり行うことでシャンプーの泡立ちが良くなり、使用量を減らすことにもつながります。

指の腹を使った優しい洗い方

シャンプーを手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく頭皮につけます。そして指の爪を立てず、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。

特に生え際や耳の後ろ、襟足などは洗い残しが多い部分なので、意識して丁寧に洗いましょう。

すすぎ残しを防ぐポイント

シャンプー剤が頭皮に残ると、かゆみやフケ、毛穴詰まりの原因になります。洗うとき以上に時間をかけて、念入りにすすぎましょう。

髪の根元や頭皮にシャワーのお湯をしっかり当てるのがコツです。ぬめり感が完全になくなるまで丁寧に洗い流してください。

ドライヤーでの適切な乾かし方

濡れた髪はキューティクルが開いて傷みやすく、また頭皮が湿ったままだと雑菌が繁殖しやすくなります。

シャンプー後は、まずタオルで髪を挟むようにして優しく水分を拭き取ります。

その後ドライヤーで頭皮から乾かし始め、髪全体を乾かします。頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱風が当たり続けないようにドライヤーを動かしながら乾かすのがポイントです。

シャンプーだけでは不十分?見落としがちな生活習慣の落とし穴

フケ対策としてシャンプーの見直しは非常に重要ですが、それだけで改善しない場合、日々の生活習慣に原因が隠れているかもしれません。

「自分は大丈夫」と思っている方ほど意外な落とし穴にはまっている可能性があります。頭皮は体の一部であり、体の内側からの影響を強く受けます。

食生活の乱れが頭皮環境を悪化させる

脂っこい食事や糖質の多い食事、インスタント食品に偏った食生活は皮脂の過剰分泌を招き、脂性フケの原因となります。

また、ビタミンやミネラルが不足すると頭皮のターンオーバーが正常に行われなくなり、乾性フケを引き起こすこともあります。

健やかな頭皮を育むにはバランスの取れた食事が大切です。

頭皮の健康をサポートする栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| ビタミンB群 | 皮脂分泌の調整、皮膚や粘膜の健康維持 | 豚肉、レバー、うなぎ、納豆、卵 |

| ビタミンA | 皮膚のターンオーバーを正常化 | 緑黄色野菜(人参、かぼちゃ)、レバー |

| タンパク質 | 髪や皮膚の主成分 | 肉、魚、大豆製品、卵 |

睡眠不足とストレスが与える影響

睡眠不足や慢性的なストレスは自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こします。

この乱れは血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させたり、皮脂の分泌を過剰にしたりと、頭皮環境に直接的な悪影響を与えます。

髪の成長や頭皮の修復は主に睡眠中に行われます。質の良い睡眠を十分にとり、自分なりのストレス解消法を見つけることが間接的なフケ対策につながります。

枕カバーや帽子の衛生管理は大丈夫?

見落としがちですが、頭皮に直接触れるものの衛生状態も重要です。

特に枕カバーは寝ている間の汗や皮脂、剥がれた角質が付着し、雑菌の温床になりやすい場所です。こまめに洗濯し、清潔な状態を保つことを心がけましょう。

同様に、帽子やヘルメットなども内側が蒸れやすく、菌が繁殖しやすい環境です。定期的な手入れを忘れないようにしてください。

- 枕カバーは週に1〜2回交換する

- 帽子は使用後に風通しの良い場所で乾かす

- ヘルメットの内装は定期的に清掃・交換する

フケ対策でやってはいけないNG行動

フケを早く治したい一心で間違ったケアをしてしまうと、症状をさらに悪化させる可能性があります。

ここではフケ対策において避けるべき行動をまとめます。

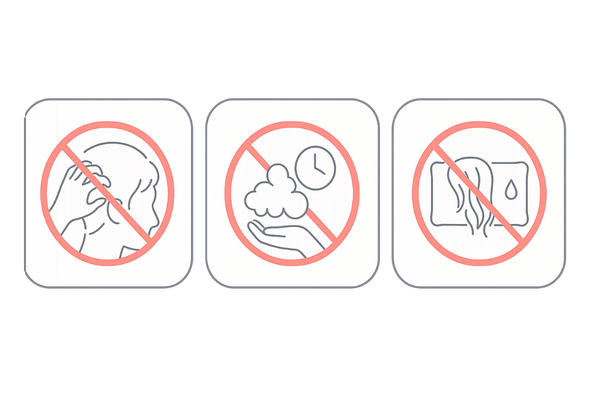

爪を立ててゴシゴシ洗う

かゆみがあるとつい爪を立てて洗いたくなりますが、これは絶対に避けるべきです。

頭皮に無数の細かい傷がつき、そこから細菌が侵入して炎症を起こしたり、頭皮のバリア機能を低下させたりする原因となります。

1日に何度もシャンプーする

フケやベタつきが気になるからといって、1日に何度もシャンプーをするのは逆効果です。

洗いすぎは頭皮の乾燥を招きます。すると体は潤いを補おうとして、かえって皮脂を過剰に分泌させてしまい、フケを悪化させる悪循環に陥ります。

髪が濡れたまま寝てしまう

自然乾燥は髪に優しいと思われがちですが、頭皮にとっては良い環境ではありません。

湿った状態が長く続くとマラセチア菌などの雑菌が繁殖しやすくなり、フケやかゆみ、さらには嫌なニオイの原因にもなります。

必ずドライヤーでしっかり乾かしてから就寝しましょう。

フケを悪化させる可能性のある行動

| NG行動 | 理由 |

|---|---|

| 爪を立ててゴシゴシ洗う | 頭皮を傷つけ、バリア機能を破壊する |

| 1日に何度もシャンプーする | 必要な皮脂まで奪い、乾燥や皮脂の過剰分泌を招く |

| 髪が濡れたまま寝てしまう | 雑菌が繁殖し、かゆみやニオイ、フケの原因になる |

それでもフケが改善しない場合に考えられること

セルフケアを続けても一向にフケが改善しない、あるいはかゆみや赤みがひどくなる場合は単なるフケではなく、皮膚疾患が隠れている可能性があります。

自己判断でケアを続けるのではなく、専門医の診断を受けることが重要です。

脂漏性皮膚炎の可能性

フケの原因として最も多い皮膚疾患の一つが脂漏性皮膚炎です。

マラセチア菌の異常繁殖によって引き起こされ、ベタベタした黄色っぽいフケに加え、頭皮の赤みや強いかゆみを伴うのが特徴です。

皮脂の分泌が盛んな部位に発症しやすいです。

フケと関連する主な皮膚疾患

| 疾患名 | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 脂漏性皮膚炎 | 黄色っぽい湿ったフケ、赤み、かゆみ | 皮脂の多い部分にできやすい |

| 尋常性乾癬 | 銀白色の厚いフケ、境界明瞭な赤い発疹 | フケが皮膚に固着している |

| アトピー性皮膚炎 | 乾燥した細かいフケ、強いかゆみ、湿疹 | 他の部位にもアトピー症状があることが多い |

乾癬やアトピー性皮膚炎

尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)は皮膚のターンオーバーが異常に亢進する病気で、頭皮に発症すると厚い銀白色のフケがこびりついたようになります。

また、アトピー性皮膚炎が頭皮にある場合も、乾燥による細かいフケや強いかゆみが生じます。

専門医への相談を検討するタイミング

以下の項目に当てはまる場合は皮膚科や当クリニックのような薄毛治療専門のクリニックへの相談をおすすめします。

適切な診断と治療を受けることで症状の早期改善が期待できます。

- セルフケアを2週間以上続けても改善が見られない

- フケの量が増えたり、範囲が広がったりしている

- 我慢できないほどの強いかゆみや痛みがある

- 頭皮が赤く炎症を起こしたり、ジクジクしたりしている

- フケと共に抜け毛が増えたと感じる

AGA・薄毛治療とフケの関係

フケと薄毛は、一見すると別の悩みに思えるかもしれません。しかしどちらも「頭皮環境の悪化」という共通の土台の上で起こる問題であり、密接に関連しています。

フケを放置することは、将来の薄毛のリスクを高める可能性があります。

頭皮環境の悪化は薄毛のリスクを高める

フケやかゆみがある頭皮は炎症を起こしている状態です。この炎症が続くと髪の毛を作り出す毛母細胞の働きが阻害され、健康な髪の成長が妨げられます。

また、過剰な皮脂やフケが毛穴に詰まると髪の成長を妨げるだけでなく、炎症をさらに悪化させることもあります。

このような劣悪な頭皮環境はAGA(男性型脱毛症)の進行を早めたり、抜け毛を増やしたりする一因となります。

AGA治療がフケ改善につながるケース

当クリニックで行うAGA治療の中には直接的・間接的にフケの改善に貢献するものがあります。

例えば内服薬や外用薬によってヘアサイクルが正常化し、頭皮の血行が促進されると乱れていたターンオーバーが整い、フケが減少することがあります。

また、頭皮の状態を専門医が定期的に診察することで、フケの原因に合わせた適切なアドバイスや治療を提供できます。

クリニックで受けられる頭皮ケア

当クリニックではAGA治療の一環として、また頭皮環境を根本から改善するために、さまざまなアプローチを用意しています。

医師の診断のもと、患者さん一人ひとりの状態に合わせた治療を提案します。

クリニックでの主な頭皮ケア・治療

| 治療法 | 内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 薬用シャンプーの処方 | 抗真菌成分や抗炎症成分配合のシャンプーを処方 | 脂漏性皮膚炎などによるフケ・かゆみの改善 |

| 外用薬・内服薬 | ステロイド外用薬や抗ヒスタミン内服薬などを処方 | 頭皮の炎症や強いかゆみを抑制 |

| 頭皮への直接注入治療 | 成長因子や栄養素を頭皮に直接注入 | 頭皮環境の改善、発毛促進 |

育毛シャンプーの選び方に戻る

フケに関するよくある質問

最後に、患者さんからよく寄せられるフケに関する質問とその回答をまとめました。

- フケは他人にうつりますか?

-

一般的な乾性フケや脂性フケ、脂漏性皮膚炎によるフケが他人にうつることはありません。

フケの原因である頭皮の乾燥や皮脂の過剰分泌、常在菌であるマラセチア菌は感染症ではないためです。

ただし、ごく稀なケースとして、頭部白癬(しらくも)という白癬菌(水虫の原因菌)による感染症の場合は、接触によってうつる可能性があります。

フケがリング状に広がったり、その部分の毛が抜けたりする特徴があれば、すぐに皮膚科を受診してください。

- フケ対策シャンプーは毎日使ってもいいですか?

-

製品によります。

抗真菌成分などが配合された医薬品のシャンプーの場合、製品の指示に従い、週に数回の使用が推奨されることがあります。毎日使用すると刺激が強すぎることがあるためです。

一方で、化粧品や医薬部外品のフケ対策シャンプーは毎日使えるように調整されているものがほとんどです。

使用方法をよく確認し、ご自身の頭皮の状態を見ながら使用頻度を調整することが大切です。

- 頭皮のかゆみもフケと関係がありますか?

-

はい、密接に関係しています。頭皮の乾燥は知覚神経を刺激してかゆみを引き起こし、乾性フケの原因にもなります。

また、脂性フケの原因となるマラセチア菌が作り出す刺激物質や、皮脂が酸化してできる過酸化脂質も頭皮の炎症とかゆみを引き起こします。

フケとかゆみは同じ原因から生じていることが多いため、同時に症状が現れることが少なくありません。

以上

参考文献

SUZUKI, Kazuhiro, et al. Scalp microbiome and sebum composition in Japanese male individuals with and without androgenetic alopecia. Microorganisms, 2021, 9.10: 2132.

BORDA, Luis J.; WIKRAMANAYAKE, Tongyu C. Seborrheic dermatitis and dandruff: a comprehensive review. Journal of clinical and investigative dermatology, 2015, 3.2: 10.13188/2373-1044.1000019.

DU, Meijiao, et al. New Frontiers of Non‐Invasive Detection in Scalp and Hair Diseases: A Review of the Application of Novel Detection Techniques. Skin Research and Technology, 2025, 31.2-5: e70163.

YIN, Chang-Shik, et al. Efficacy of probiotics in hair growth and dandruff control: A systematic review and meta-analysis. Heliyon, 2024, 10.9.

JOO, Jang-Ho, et al. Management of scalp biofilm in local dermatosis: From in vivo visualization to optimal treatments. Applied Sciences, 2024, 14.21: 10008.

GRIMSHAW, Sally G., et al. The diversity and abundance of fungi and bacteria on the healthy and dandruff affected human scalp. PloS one, 2019, 14.12: e0225796.