薄毛が気になり始め、「何か栄養が足りないのでは?」と不安に感じていませんか。

髪は体が作るもの。日々の食事が髪の健康に直結するのは事実です。しかし、やみくもに特定の食品を食べたり、サプリを飲んだりしても効果は期待できません。

この記事では、なぜ栄養不足が薄毛につながるのか、特に現代人が不足しやすい栄養素は何か、そしてそれらをどう補えば良いのかを医師の視点で徹底解説します。

正しい栄養の知識を身につけ、内側から育毛を始めましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ栄養不足が薄毛につながるのか

私たちの体は非常に賢明で、限られた栄養素を生命維持に重要な部分から優先的に分配します。この体の仕組みが栄養不足が薄毛に直結する大きな理由です。

髪の毛も体の一部

まず理解すべきなのは、髪の毛も皮膚や爪と同じく、私たちの体の一部であるということです。そして、その主成分は「ケラチン」というタンパク質です。

健康な髪を作るためには、その材料となるタンパク質をはじめ、様々なビタミンやミネラルが常に供給される必要があります。

栄養不足のサインは髪に現れやすい

体内に入った栄養素は心臓や脳といった生命維持に直結する臓器から優先的に使われます。髪の毛は生命維持における優先順位が低いため、栄養が不足すると真っ先に髪への供給が滞ってしまいます。

このため、髪質の低下や抜け毛の増加は体が発する栄養不足のサインである場合が多いのです。

栄養供給の優先順位

| 優先順位 | 部位・機能 | 理由 |

|---|---|---|

| 高 | 脳、心臓、内臓など | 生命活動の維持に直接関わるため |

| 中 | 筋肉、骨など | 身体活動や構造の維持に必要 |

| 低 | 髪、爪、皮膚の一部 | 生命維持への直接的な影響が少ないため |

ヘアサイクルと栄養の関係

髪には成長期・退行期・休止期という「ヘアサイクル」があります。健康な髪を長く太く育てるためには、この「成長期」をできるだけ長く維持することが重要です。

しかし、栄養が不足すると体は髪の成長が後回しにされてしまい、成長期が短縮されてしまいます。その結果、髪が十分に育つ前に抜け落ち、薄毛が進行する原因となるのです。

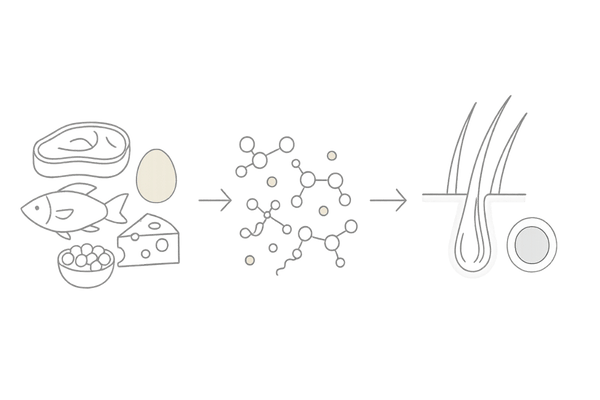

髪の主成分「タンパク質」の重要性

髪の約90%を構成するタンパク質は育毛を語る上で最も基本となる栄養素です。このタンパク質が不足すればどんな育毛ケアも意味をなしません。

ケラチンを構成するアミノ酸

髪の主成分であるケラチンは、18種類のアミノ酸が結合してできています。

中でも硫黄を含む「メチオニン」や「L-シスチン」といったアミノ酸は、丈夫でしなやかな髪を作る上で特に重要な役割を果たします。

タンパク質不足が招く髪質の低下

タンパク質が不足すると、新しい髪を作るための材料が足りなくなり、生えてくる髪が細く弱々しくなります。また、既存の髪もツヤやハリを失い、切れ毛や枝毛が増える原因となります。

食事制限を伴う無理なダイエットなどが薄毛を引き起こすのはこのためです。

タンパク質不足による髪への影響

| 影響 | 具体的な状態 |

|---|---|

| 髪が細くなる | 全体のボリュームがダウンする |

| 髪が弱くなる | 切れ毛や枝毛が増える |

| ツヤが失われる | パサつき、まとまりがなくなる |

タンパク質を多く含む食品

タンパク質には肉や魚、卵、乳製品に含まれる「動物性タンパク質」と、大豆製品などに含まれる「植物性タンパク質」があります。

どちらかに偏るのではなく、様々な食品からバランス良く摂取することが多様なアミノ酸を確保する上で大切です。

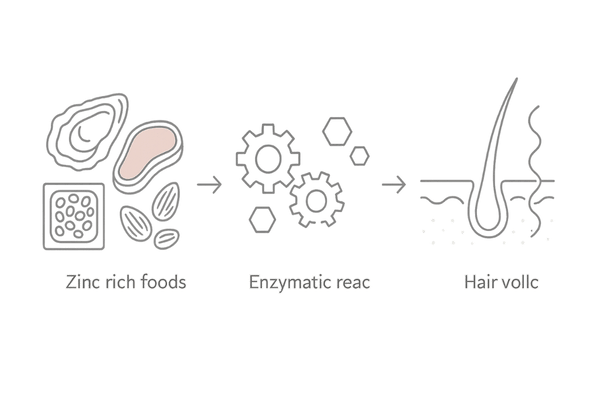

タンパク質の働きを助ける「亜鉛」

タンパク質という「材料」があっても、それを髪の毛という「製品」に組み立てるための「道具」がなければ意味がありません。

その重要な道具の役割を果たすのがミネラルの一種である亜鉛です。

髪の合成に不可欠なミネラル

亜鉛は摂取したタンパク質を髪の毛(ケラチン)に再合成する過程で、酵素の働きを助ける重要な役割を担います。

いくらタンパク質を摂っても亜鉛が不足していると、効率よく髪を作ることができません。

亜鉛が不足しやすい理由

亜鉛は体内で作り出すことができず、食事から摂取する必要があります。

しかし、汗や尿と一緒に排出されやすく、インスタント食品や加工食品に偏った食生活では不足しがちです。

また、アルコールの分解やストレスによっても大量に消費されるため、現代人は特に不足しやすいミネラルと言えます。

亜鉛を多く含む食品

| 食品カテゴリー | 具体的な食品名 |

|---|---|

| 魚介類 | 牡蠣、うなぎ、いわし |

| 肉類 | 牛赤身肉、豚レバー |

| その他 | チーズ、納豆、アーモンド |

AGA(男性型脱毛症)との関連性

一部の研究では亜鉛にはAGAの原因物質であるDHTを生成する「5αリダクターゼ」という酵素の働きを抑制する可能性があることも示唆されています。

AGA治療の観点からも、亜鉛は積極的に摂取したい栄養素の一つです。

頭皮の健康と血行を支える「ビタミン群」

ビタミンは直接髪の材料になるわけではありませんが、頭皮の環境を整えたり、他の栄養素の働きを助けたりと、育毛において多彩な役割を果たします。

ビタミンB群の多様な働き

ビタミンB群はエネルギー代謝の補助役として知られています。特にビタミンB2やB6は皮脂の分泌をコントロールし、頭皮の健康を保つ働きがあります。

また、タンパク質の代謝にも関与し、健康な髪の育成をサポートします。ビオチンも皮膚や髪の健康維持に重要なビタミンです。

ビタミンAの働きと注意点

ビタミンAは皮膚や粘膜の健康を維持し、頭皮の新陳代謝(ターンオーバー)を正常に保つ働きがあります。

しかし、脂溶性ビタミンであるため体内に蓄積しやすく、サプリメントなどでの過剰摂取は逆に頭痛や吐き気、脱毛などを引き起こす可能性があるため注意が必要です。

- ビタミンB群:皮脂コントロール、代謝補助

- ビタミンA:頭皮のターンオーバー正常化

- ビタミンC:コラーゲン生成、鉄分吸収補助

- ビタミンE:血行促進、抗酸化作用

ビタミンCとビタミンEの相乗効果

ビタミンCは頭皮の弾力を保つコラーゲンの生成に必要です。また、亜鉛と同じく重要なミネラルである鉄分の吸収を助ける働きもあります。

一方、ビタミンEは強力な抗酸化作用で頭皮の老化を防ぎ、毛細血管を広げて血行を促進します。

この二つは一緒に摂ることで、互いの働きを高め合う相乗効果が期待できます。

主なビタミンと育毛への役割

| ビタミン | 主な役割 | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| B群 | 皮脂調整、代謝サポート | 豚肉、レバー、マグロ、卵 |

| C | コラーゲン生成、抗酸化 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ |

| E | 血行促進、抗酸化 | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |

「食事だけで大丈夫?」その思い込みが栄養不足の入り口

多くの人は「自分は普通に食事をしているから栄養不足ではない」と考えています。

しかしその「普通」という感覚こそが、気づかぬうちに髪の健康を蝕んでいるのかもしれません。

バランスの良い食事の難しさ

忙しい現代社会において、毎日三食、栄養バランスの整った食事を用意することは決して簡単なことではありません。

外食やコンビニ食が増えれば、どうしても脂質や糖質に偏りがちになり、髪に必要なビタミンやミネラルは不足してしまいます。

なぜあなたは栄養不足に気づけないのか

深刻な病気を引き起こすレベルの欠乏症でない限り、多少の栄養不足では明確な自覚症状は現れません。

「なんとなく疲れやすい」「肌の調子が悪い」といった些細な不調は、年のせいや仕事の疲れと考えがちです。

髪の変化は非常にゆっくりと進むため、それが数ヶ月前の食生活の乱れと関連しているとはなかなか気づけないのです。

サプリメントは「お守り」ではない

栄養不足を補うためにサプリメントを活用するのは有効な手段です。

しかし、「サプリを飲んでいるから大丈夫」と、食生活をおろそかにしては本末転倒です。サプリはあくまで食事の「補助」であり、食事という土台があって初めてその力を発揮します。

安価で質の悪いサプリは効果がないばかりか、不要な添加物が体に負担をかけることさえあります。

あなたの食事、本当に髪に届いていますか?

たとえ栄養バランスの取れた食事を摂っていても、その栄養が効率よく吸収・利用されなければ意味がありません。

ストレスや睡眠不足による腸内環境の悪化は栄養の吸収率を著しく低下させます。

髪に良いものを「食べる」ことと同時に、それをしっかりと「届けられる」体作りも同じくらい重要なのです。

栄養摂取のチェックポイント

| 項目 | あなたの生活は? |

|---|---|

| 食事バランス | 主食・主菜・副菜が揃っているか |

| 加工食品 | インスタント食品や外食に偏っていないか |

| 腸内環境 | 便秘や下痢などの不調はないか |

栄養を効率よく髪に届けるための生活習慣

食事で摂った貴重な栄養素を無駄なく髪の成長に使うためには、生活習慣全体を整えることが重要です。

質の高い睡眠の確保

髪の成長を促す「成長ホルモン」は、睡眠中に最も多く分泌されます。

睡眠不足はこの貴重な機会を逃すだけでなく、自律神経の乱れから血行不良を引き起こし、せっかくの栄養が頭皮に届きにくくなる原因となります。

適度な運動のすすめ

ウォーキングなどの適度な有酸素運動は全身の血行を促進し、頭皮の隅々まで栄養を届ける助けとなります。

また、ストレス解消にも効果的であり、心身両面から育毛をサポートします。

ストレス管理と禁煙・節酒

過度なストレスは血管を収縮させて頭皮の血流を悪化させます。また、喫煙はビタミンCを大量に破壊し、血管を傷つけます。さらに過度な飲酒も栄養素の吸収を妨げ、肝臓に負担をかけます。

これらの悪習慣を見直すことも、重要な栄養戦略の一つです。

栄養改善とAGA治療の相乗効果

栄養状態を改善することは非常に重要ですが、それだけでAGA(男性型脱毛症)が治るわけではありません。

専門的な治療との組み合わせが、最良の結果を生み出します。

食事改善だけではAGAは止まらない

AGAの根本原因は遺伝的な素因と男性ホルモンの働きによるものです。栄養改善は髪が育つための土壌を豊かにすることであり、AGAの進行そのものにブレーキをかける作用はありません。

進行を食い止めるためには、医学的根拠のある治療が必要です。

治療薬の効果を高める栄養の力

フィナステリドやミノキシジルといったAGA治療薬はヘアサイクルを正常化させ、発毛を促します。

この時に髪の材料となる栄養が体内に十分に満たされていると薬の効果が最大限に引き出され、より太く健康な髪が育ちやすくなります。

栄養改善とAGA治療は、車の両輪のような関係なのです。

専門クリニックで受ける栄養指導

自分にどんな栄養素が足りていないのかを正確に知ることは困難です。

専門のクリニックでは血液検査によって栄養状態を詳細に分析し、あなた個人に合わせた食事内容やサプリメントの摂取方法について具体的な指導を行うことができます。

自分でできる育毛ケアに戻る

よくある質問

最後に、薄毛と栄養に関する患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- 特定の食品(わかめ等)だけを食べ続ければ髪は生えますか?

-

いいえ、特定の食品だけを食べても髪が生えることはありません。

わかめなどの海藻類にはミネラルが豊富ですが、それだけで髪が作られるわけではありません。タンパク質、ビタミン、ミネラルなど、様々な栄養素をバランス良く摂取することが重要です。

- サプリメントはいつ飲むのが効果的ですか?

-

サプリメントは医薬品ではないため厳密な決まりはありませんが、一般的には消化・吸収を助けるために食後に飲むのがおすすめです。

特に脂溶性のビタミン(A, Eなど)は、食事の油分と一緒に摂ることで吸収率が高まります。

- 血液検査で栄養状態は分かりますか?

-

はい、分かります。

血液検査では、タンパク質や鉄、亜鉛、各種ビタミンの血中濃度などを測定することで、ご自身の栄養状態を客観的に把握することができます。

専門のクリニックではこれらのデータに基づいて、より的確な栄養指導を行うことが可能です。

以上

参考文献

KODAMA, Hiroko, et al. Japan’s practical guidelines for zinc deficiency with a particular focus on taste disorders, inflammatory bowel disease, and liver cirrhosis. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21.8: 2941.

HAYASHI, Atsushi, et al. Intestinal dysbiosis and biotin deprivation induce alopecia through overgrowth of Lactobacillus murinus in mice. Cell reports, 2017, 20.7: 1513-1524.

KAWAMURA, Tatsuyoshi, et al. Severe dermatitis with loss of epidermal Langerhans cells in human and mouse zinc deficiency. The Journal of clinical investigation, 2012, 122.2: 722-732.

SAKAI, Yoshiyuki, et al. Metabolic and cellular analysis of alopecia in vitamin D receptor knockout mice. The Journal of clinical investigation, 2001, 107.8: 961-966.

MORINAGA, Hironobu, et al. Obesity accelerates hair thinning by stem cell-centric converging mechanisms. Nature, 2021, 595.7866: 266-271.

OGAWA, Youichi, et al. Zinc and skin disorders. Nutrients, 2018, 10.2: 199.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.