フケやかゆみ、頭皮のトラブルに悩む中で「ミコナゾール硝酸塩シャンプー」にたどり着いたものの、「副作用」という言葉が気になり、使用をためらっている方もいるのではないでしょうか。

薬用シャンプーを使う上でその効果だけでなく、起こりうる副作用について正しく理解することは、ご自身の体を守るために非常に重要です。

この記事ではミコナゾール硝酸塩シャンプーで報告されている副作用の種類から、その発生原因、安全な使用法、そして万が一異常を感じた際の対処法までを専門的な観点から詳しく解説します。

不安を安心に変え、適切な頭皮ケアを選択するための一助となれば幸いです。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

まず知っておきたいミコナゾール硝酸塩シャンプーの役割

副作用について考える前に、まずミコナゾール硝酸塩シャンプーがどのような目的で使われ、どのような働きをするのかを理解しておくことが大切です。

この成分の役割を知ることで、なぜフケやかゆみに効果が期待できるのかが明確になります。

ミコナゾール硝酸塩とは何か

ミコナゾール硝酸塩は、「イミダゾール系」に分類される抗真菌成分の一つです。真菌、つまりカビの一種の増殖を抑える働きがあります。

もともとは水虫やカンジダ症などの治療薬として医療現場で広く使用されてきた実績のある成分です。

頭皮のフケやかゆみを引き起こす原因菌

頭皮のフケやかゆみの原因の一つに、常在菌である「マラセチア菌」の異常増殖が挙げられます。

このマラセチア菌は皮脂を栄養源とする真菌であり、増えすぎると頭皮に刺激を与え、炎症やフケ、かゆみを引き起こします。

ミコナゾール硝酸塩は、このマラセチア菌の細胞膜の合成を妨げることで、その増殖を効果的に抑制します。

ミコナゾール硝酸塩の主な働き

| 対象 | 働き | 結果 |

|---|---|---|

| マラセチア菌(真菌) | 菌の細胞膜合成を阻害する | 菌の増殖を抑制し、活動を弱める |

| 頭皮環境 | 原因菌のコントロール | フケ・かゆみの防止、頭皮の正常化 |

どのような人におすすめされるか

ミコナゾール硝酸塩シャンプーは、特に脂性のフケ(湿っぽく、大きいフケ)や、洗ってもすぐにぶり返すしつこいかゆみに悩んでいる方に推奨されます。

これらの症状はマラセチア菌が関与している可能性が高いため、原因菌に直接アプローチできるこのシャンプーが有効な選択肢となります。

ミコナゾール硝酸塩シャンプーで起こりうる副作用

どのような医薬品や医薬部外品にも効果がある一方で副作用のリスクはゼロではありません。ミコナゾール硝酸塩シャンプーも例外ではなく、使用する方によっては望ましくない反応が出ることがあります。

ここでは、報告されている主な副作用について解説します。

最も多いのは皮膚関連の症状

副作用の多くはシャンプーが直接触れる頭皮やその周辺の皮膚に現れます。

ほとんどは軽度で一時的なものですが、症状を正しく認識しておくことが大切です。

主な皮膚関連の副作用

| 症状 | 具体的な状態 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 発疹・発赤 | 皮膚が赤くなる、ブツブツができる | 刺激、アレルギー反応 |

| かゆみ | 使用前よりかゆみが強くなる、新たに発生する | 刺激、乾燥、アレルギー反応 |

| 刺激感 | ピリピリ、チクチクとした感覚がある | 成分に対する過敏性 |

| 接触皮膚炎 | かぶれ、ただれ、腫れなどが起こる | アレルギー反応 |

まれに起こる可能性のあるその他の症状

頻度は非常に低いですが、皮膚以外にも症状が現れる可能性が報告されています。

全身に及ぶような重篤な副作用は極めてまれですが、知識として知っておくことは重要です。

- 頭痛

- 吐き気

- 全身のじんましん

これらの症状が現れた場合はシャンプーの使用が原因であると断定はできませんが、万が一を考え、直ちに使用を中止し、医師や薬剤師に相談することが必要です。

副作用の発生頻度について

ミコナゾール硝酸塩を配合した外用薬の臨床試験データなどを見ると、副作用の発生頻度は数パーセント程度と報告されています。

つまり、ほとんどの人は問題なく使用できますが、一部の人には合わない可能性があるということです。

決して頻繁に起こるものではないということを理解し、過度に恐れる必要はありません。

なぜ副作用が起きてしまうのか

同じシャンプーを使っても、副作用が出る人と出ない人がいます。その違いはどこにあるのでしょうか。

副作用の発生には個人の体質や、シャンプーの使い方が大きく関わっています。

個人の体質やアレルギー反応

最も大きな要因は、個人の体質です。ミコナゾール硝酸塩そのものや、シャンプーに含まれる他の添加物(香料、着色料、防腐剤など)に対してアレルギー反応を起こす方がいます。

過去に化粧品や薬剤でかぶれた経験がある方は、特に注意が必要です。

誤った使用方法による頭皮への負担

良かれと思ってしたことが、かえって頭皮に負担をかけている場合があります。

例えば、効果を高めようと必要以上に多くの量を使ったり、長時間放置したりすると頭皮への刺激が強くなりすぎて副作用を誘発することがあります。

副作用のリスクを高める誤った使い方

| 誤った使い方 | 頭皮への影響 | 起こりうる結果 |

|---|---|---|

| 使用量が多すぎる | 薬剤の濃度が高くなりすぎる | 刺激感、かぶれ |

| 放置時間が長すぎる | 薬剤が頭皮に浸透しすぎる | 刺激感、乾燥 |

| すすぎが不十分 | 薬剤が頭皮に残留する | かゆみ、かぶれ、フケ |

頭皮のバリア機能が低下している場合

すでに他の原因で頭皮が荒れていたり、傷があったり、乾燥してバリア機能が低下している状態で使用すると、薬剤の刺激を強く感じやすくなります。

健康な頭皮であれば問題ない刺激でも弱った頭皮には負担となり、副作用につながることがあります。

「副作用が怖い」と感じる心理とその向き合い方

「副作用」という言葉には、どうしてもネガティブな響きがあり、使う前から大きな不安を感じてしまうのは自然なことです。特に自分の体に直接使うものだからこそ、その心配は募ります。

ここでは、その不安な気持ちとどう向き合えばよいかを考えます。

不安の正体は「不確実性」

副作用が怖いと感じる一番の理由は「自分に起こるかどうかわからない」「どんな症状が出るかわからない」という不確実性です。

多くの情報の中から悪い情報ばかりが目についてしまい、万が一の可能性を過大に捉えてしまう傾向があります。

しかし、副作用について調べるという行動自体は、リスクを管理しようとする前向きで責任感のある行動です。

「異常」と「正常な反応」を見分ける意識

薬用シャンプーを初めて使う際、多少の違和感を感じることはあり得ます。大切なのは、それが一時的なものか、あるいは悪化していく「異常」のサインなのかを見極めることです。

「少しピリッとしたけど、すぐに治まった」という程度であれば、様子を見ても良いかもしれません。

しかし、「かゆみがどんどん強くなる」「赤みが広がっていく」といった場合は、明確な異常信号です。

使用初期のセルフモニタリング

| 観察ポイント | 様子を見ても良い可能性 | 使用中止を検討すべきサイン |

|---|---|---|

| 刺激感 | 一瞬ピリッとするが、すぐ消える | 痛みに近い刺激が続く |

| かゆみ | 特に変化なし、または少し軽減 | 使用前より明らかに悪化する |

| 赤み | 特に変化なし | 目に見えて赤みが広がる、腫れる |

「試す」という気持ちで始める

「今日からこれで治す」と意気込むのではなく、「まずは自分の肌に合うか試してみよう」という軽い気持ちで始めることが心理的な負担を軽減します。

最初は週に1~2回から試す、使用前にパッチテストを行うなど小さな一歩から始めることで、心に余裕を持ってシャンプーと向き合えます。

合わなければやめれば良い、という選択肢を常に持っておくことが大切です。

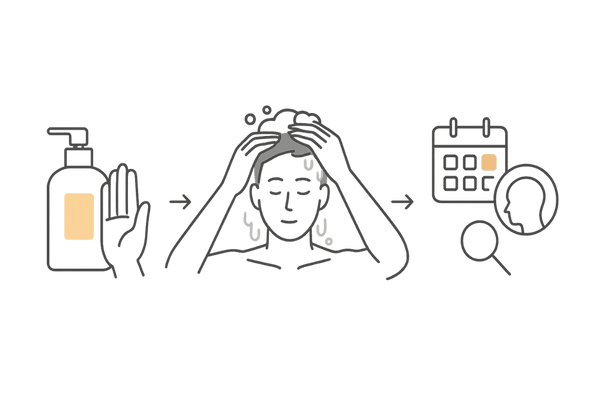

副作用のリスクを減らすための正しい使い方

副作用のリスクを最小限に抑え、ミコナゾール硝酸塩シャンプーの効果を最大限に引き出すためには正しい使い方を実践することが重要です。

基本的なポイントを守り、頭皮に余計な負担をかけないようにしましょう。

使用前にパッチテストを行う

特に肌が敏感な方やアレルギーが心配な方は使用前にパッチテストを行うことを強く推奨します。

シャンプーの原液か、水で薄めたものを二の腕の内側などの柔らかい部分に少量塗り、絆創膏などで保護して24時間様子を見ます。

赤みやかゆみ、発疹などが出なければ、頭皮にも使用できる可能性が高いです。

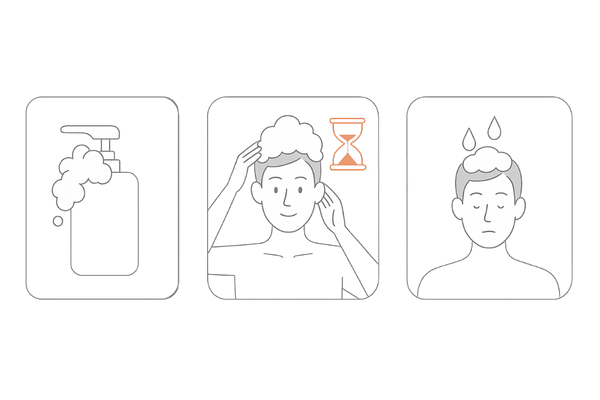

推奨される使用頻度と量を守る

製品によって推奨される使用頻度は異なりますが、一般的には毎日使うのではなく、週に2~3回から始めることが多いです。

1回の使用量も髪の長さに応じた適量を守りましょう。多すぎても効果が高まるわけではなく、すすぎ残しの原因になるだけです。

正しいシャンプーの手順

| 手順 | ポイント | 目的 |

|---|---|---|

| 1. 予洗い | ぬるま湯で頭皮と髪を十分に濡らす | 汚れを落とし、シャンプーの泡立ちを助ける |

| 2. 泡立て | シャンプーを手のひらでよく泡立ててから髪につける | 原液が直接頭皮に触れる刺激を防ぐ |

| 3. 洗浄・放置 | 指の腹で頭皮をマッサージし、泡で3~5分パックする | 有効成分を浸透させ、優しく汚れを落とす |

| 4. すすぎ | 成分が残らないよう、時間をかけて丁寧に洗い流す | すすぎ残しによるトラブルを防ぐ |

他のシャンプーとの併用方法

ミコナゾール硝酸塩シャンプーを使用しない日は、ご自身の頭皮に合った低刺激性のシャンプーを使うのが一般的です。

毎日薬用シャンプーを使うと頭皮への刺激が強すぎたり、必要な皮脂まで取り除いてしまったりする可能性があるため、頭皮の状態を見ながら使い分けることが大切です。

特に注意が必要な人と使用を避けるべきケース

多くの方にとって安全に使用できるミコナゾール硝酸塩シャンプーですが、中には使用に際して特に注意が必要な方や、使用を避けるべき方がいます。

ご自身が当てはまらないか、事前に確認しましょう。

過去にアレルギー歴がある方

ミコナゾール硝酸塩や同じイミダゾール系の抗真菌薬(ケトコナゾール、クロトリマゾールなど)でアレルギー反応を起こしたことがある方は、使用を避けるべきです。

また、化粧品や他の薬剤でかぶれやすいアレルギー体質の方も、使用前に医師や薬剤師に相談することをお勧めします。

妊娠中・授乳中の方

妊娠中や授乳中の使用に関する安全性は完全には確立されていません。

外用薬のため体内に吸収される量はごくわずかと考えられていますが、万全を期すため、使用前に必ずかかりつけの医師に相談してください。自己判断での使用は避けましょう。

- イミダゾール系薬剤のアレルギー歴

- 乳幼児

- 妊娠中・授乳中の女性

乳幼児への使用について

乳幼児の皮膚は非常にデリケートで、バリア機能も未熟です。自己判断でミコナゾール硝酸塩シャンプーを使用することは避けてください。

乳幼児の頭皮にフケやかゆみなどのトラブルがある場合は、まず小児科や皮膚科を受診し、年齢や症状に合った適切な指導を受けることが重要です。

副作用が出た場合の対処法と相談の目安

注意して使用していても、万が一副作用と思われる症状が出てしまった場合の対処法を知っておくことは、パニックにならず冷静に対応するために重要です。

直ちに使用を中止する

かゆみ、赤み、発疹、刺激感など何らかの異常を感じたら、まずは直ちにそのシャンプーの使用を中止してください。

使い続けると症状が悪化する可能性があります。多くの場合、使用をやめるだけで症状は軽快していきます。

症状が軽い場合のセルフケア

使用中止後に症状が軽度で、数日で治まるようであれば、頭皮を清潔に保ち、刺激を与えないように注意しながら様子を見ます。

この期間は以前から使っていて問題のなかった低刺激性のシャンプーを使用するか、ぬるま湯だけで優しく洗い流す程度に留めましょう。

症状が出た際の初期対応

| ステップ | 行動 | 目的 |

|---|---|---|

| 1. 中止 | 直ちに使用をやめる | 原因物質との接触を断つ |

| 2. 洗浄 | ぬるま湯で優しく洗い流す | 頭皮に残った成分を除去する |

| 3. 観察 | 数日間、頭皮の状態を観察する | 症状が改善するか悪化するかを見極める |

専門クリニックに相談すべき症状

以下のような場合はセルフケアで様子を見ずに、速やかに皮膚科や当院のような頭髪専門のクリニックを受診してください。

- 使用中止後も症状が改善しない、または悪化する

- かゆみや痛みが強く、我慢できない

- 発疹が頭皮以外にも広がっている

- ただれや水ぶくれ、腫れなど、重い皮膚症状が出ている

受診の際は使用していたシャンプーを持参すると、原因の特定や診断の助けになります。

20代のつむじハゲに戻る

よくある質問

ミコナゾール硝酸塩シャンプーの副作用に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。

- 副作用で髪が抜けることはありますか?

-

ミコナゾール硝酸塩の直接的な作用として脱毛が起こることは通常考えにくいです。

しかし、副作用として生じた強い炎症(接触皮膚炎など)が頭皮環境を著しく悪化させた場合、二次的に抜け毛が増える可能性は否定できません。

もし使用開始後に明らかな抜け毛の増加を感じた場合は、使用を中止し専門医に相談してください。

- 使用をやめると症状は再発しますか?

-

ミコナゾール硝酸塩シャンプーは、マラセチア菌の増殖を抑える対症療法です。使用を中止すれば体質や生活習慣によっては菌が再び増殖し、フケやかゆみが再発することがあります。

症状が改善した後も予防として週に1~2回程度の使用を続けることで、良好な頭皮環境を維持しやすくなります。

- 他の抗真菌シャンプーとの違いは何ですか?

-

抗真菌シャンプーにはピロクトンオラミンやケトコナゾール(医療用)など、他の成分を配合したものもあります。それぞれ作用の仕方や菌に対する効果の範囲が少しずつ異なります。

ミコナゾール硝酸塩は特にマラセチア菌に対して優れた効果を持つとされていますが、人によって合う合わないがあります。

以上

参考文献

IMAFUKU, S.; NAKAYAMA, J. Contact allergy to ketoconazole cross‐sensitive to miconazole. Clinical and experimental dermatology, 2009, 34.3: 411-412.

ISHIAI, Makoto; TANABE, Hiroshi. A case of kerion celsi caused by Trichophyton tonsurans with dermatophytid reaction mimicking a drug eruption and endothrix infection confirmed in pathological tissue. Medical Mycology Case Reports, 2025, 47: 100691.

SHAHID, Mudassar, et al. Antifungal cationic nanoemulsion ferrying miconazole nitrate with synergism to control fungal infections: In vitro, ex vivo, and in vivo evaluations. ACS omega, 2022, 7.15: 13343-13353.

FENG, Chengcheng, et al. Analysis of common treatment drugs and allergen sensitization in hair loss patients. Journal of Cosmetic Dermatology, 2025, 24.2: e16798.

NENOFF, Pietro, et al. Mycology–an update Part 3: Dermatomycoses: topical and systemic therapy. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2015, 13.5: 387-411.

TRÜEB, Ralph M.; GAVAZZONI DIAS, Maria Fernanda Reis. Fungal diseases of the hair and scalp. In: Hair in infectious disease: recognition, treatment, and prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 151-195.