薄毛や抜け毛に悩み始め、「亜鉛が良い」という情報を耳にしてサプリメントを試している方も多いのではないでしょうか。

亜鉛が髪の健康に重要な役割を果たすのは事実です。しかし、亜鉛不足がAGA(男性型脱毛症)にどう影響するのか、そして自己判断での栄養補給に潜むリスクまで正しく理解している方は少ないかもしれません。

この記事では亜鉛と髪の科学的な関係からAGA治療における亜鉛の本当の立ち位置、効果的な摂取方法、そしてサプリメントとの正しい付き合い方まで、専門家の視点で深く掘り下げて解説します。

栄養の知識を深め、本質的な薄毛対策への一歩を踏み出しましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪の健康に欠かせない必須ミネラル「亜鉛」の役割

亜鉛は私たちの体内で作り出すことができない「必須ミネラル」の一つです。

タンパク質の合成や細胞分裂など生命維持に重要な様々な化学反応に関与しており、特に新しい細胞が活発に作られる髪の毛や皮膚にとって、その存在は極めて重要です。

髪の主成分「ケラチン」の合成をサポート

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質で構成されています。

亜鉛は食事から摂取したタンパク質を髪の毛の材料であるケラチンへと再合成する際に、酵素の働きを助ける重要な役割を担います。

亜鉛が不足すると、この合成作業が滞ってしまい、髪が細くなったり、もろくなったりする原因となります。

ヘアサイクルの正常化への寄与

髪の毛には成長期・退行期・休止期という「ヘアサイクル」があります。

亜鉛は毛根にある毛母細胞の分裂を促進し、髪の毛が太く長く成長する「成長期」を維持するために働きます。

亜鉛が不足すると、この細胞分裂がスムーズに行われなくなり、ヘアサイクルが乱れて抜け毛が増える一因となります。

体内における亜鉛の主な働き

| 分野 | 具体的な働き | 髪への影響 |

|---|---|---|

| タンパク質代謝 | ケラチンタンパク質の合成を助ける | 丈夫で健康な髪の毛を作る |

| 細胞分裂 | 毛母細胞の分裂を促進する | ヘアサイクルを正常に保つ |

| 免疫機能 | 免疫細胞の活性化を助ける | 頭皮の炎症を防ぎ、健康な状態を保つ |

亜鉛不足がAGA(男性型脱毛症)に与える影響

亜鉛が髪の健康全般に重要であることは間違いありません。では、男性の薄毛の主な原因であるAGAに対しては具体的にどのような影響を与えるのでしょうか。

ここでは、亜鉛とAGAの少し複雑な関係について解説します。

5αリダクターゼの抑制と亜鉛

AGAは男性ホルモンのテストステロンが「5αリダクターゼ」という酵素によって、より強力な脱毛ホルモン「DHT(ジヒドロテストステロン)」に変換されることで引き起こされます。

一部の研究では亜鉛がこの5αリダクターゼの働きを阻害する可能性が示唆されています。

しかしその効果は限定的であり、AGA治療薬であるフィナステリドなどと比較すると、その作用は非常に穏やかです。亜鉛だけでAGAの進行を止めることは困難です。

亜鉛欠乏性脱毛症とAGAの見極め

重度の亜鉛不足は、それ自体が「亜鉛欠乏性脱毛症」という脱毛症の原因となります。これはAGAとは異なり、適切な亜鉛補給によって改善が見込める脱毛症です。

しかし、AGAを発症している方が同時に亜鉛不足の状態にあると、薄毛の進行をさらに加速させてしまう可能性があります。

ご自身の抜け毛がどちらの原因によるものか、あるいは両方が複合しているのかを自己判断するのは難しく、専門医による診断が重要です。

AGAと亜鉛欠乏性脱毛症の比較

| 項目 | AGA(男性型脱毛症) | 亜鉛欠乏性脱毛症 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 男性ホルモン、遺伝 | 栄養素(亜鉛)の不足 |

| 薄毛のパターン | 生え際や頭頂部から進行 | 髪全体がびまん性に薄くなる |

| 主な対策 | 医薬品による専門治療 | 亜鉛の適切な補給 |

AGA治療における亜鉛の立ち位置

結論として、亜鉛はAGAの「直接的な治療薬」ではありません。しかし、AGA治療によって発毛した新しい髪を健康で丈夫な髪へと育てるためには、材料となる亜鉛が不可欠です。

AGA治療薬でヘアサイクルの乱れを止め、亜鉛などの栄養素で髪の成長をサポートする。この両輪が揃って初めて、効果的な薄毛改善が期待できます。

亜鉛はあくまで治療の土台を支える重要なサポート役と考えるのが適切です。

なぜ現代人は亜鉛不足に陥りやすいのか

亜鉛は様々な食品に含まれていますが、現代の食生活やライフスタイルの中には知らず知らずのうちに亜鉛不足を招く要因が数多く潜んでいます。

加工食品中心の食生活

インスタント食品やスナック菓子などの加工食品は、製造過程でミネラルが失われがちです。また、食品添加物の中には、リン酸塩のように亜鉛の吸収を妨げるものもあります。

外食やコンビニ食が多い方は、カロリーは足りていても亜鉛などの微量栄養素が不足している可能性があります。

ストレスや飲酒による消費と排出

強いストレスを感じると、体内では亜鉛を消費して対抗しようとします。また、アルコールを分解する過程でも亜鉛は大量に必要とされます。

日常的に飲酒の習慣がある方や強いストレスにさらされている方は、通常よりも多くの亜鉛が必要となり、不足しやすい状態にあります。

亜鉛不足を招く主な生活習慣

| 要因 | 亜鉛への影響 | 具体的な行動例 |

|---|---|---|

| 食生活 | 摂取不足、吸収阻害 | 加工食品の多用、偏食 |

| 飲酒 | 需要増大、排出促進 | 日常的なアルコール摂取 |

| ストレス | 需要増大 | 過度な仕事、精神的な悩み |

亜鉛の吸収を妨げる他の栄養素

栄養はバランスが重要で、特定の栄養素の過剰摂取が他の栄養素の吸収を妨げることがあります。

例えば、カルシウムや食物繊維、フィチン酸(穀物や豆類に多い)を一度に大量に摂取すると、亜鉛と結合して体外に排出されやすくなります。

サプリメントで特定の栄養素だけを大量に摂ることは、こうした栄養バランスの乱れを招くリスクもはらんでいます。

「サプリさえ飲めば大丈夫」という思い込みの危険性

薄毛の悩みから解放されたい一心で、「亜鉛サプリが良い」と聞けばすぐに試したくなる。その気持ちは専門家として日々患者様と向き合う中で痛いほど理解できます。

しかし、その「手軽さ」にこそ、見過ごされがちな危険が潜んでいるのです。

自己判断での過剰摂取が招くリスク

亜鉛は不足しても問題ですが、摂りすぎもまた体に害を及ぼします。亜鉛を過剰に摂取すると、吐き気や下痢、頭痛といった急性の中毒症状を引き起こすことがあります。

さらに、長期的な過剰摂取は他の重要なミネラルである「銅」の吸収を妨げ、銅欠乏による貧血や免疫機能の低下、神経障害などを招くリスクがあります。

良かれと思って飲んでいるサプリが、新たな不調の原因になることもあるのです。

亜鉛の過剰摂取による主なリスク

| 種類 | 具体的な症状 | 解説 |

|---|---|---|

| 急性症状 | 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛 | 一度に大量に摂取した場合に起こりやすい。 |

| 慢性的影響 | 銅欠乏、貧血、免疫力低下 | 長期間にわたり過剰摂取を続けた場合に現れる。 |

あなたの不調、本当に亜鉛不足だけが原因?

抜け毛や体のだるさといった症状を「亜鉛不足のせいだ」と自己判断で決めつけていませんか。

しかしそれらの症状は、甲状腺機能の低下や他の疾患、あるいはAGAそのものが原因かもしれません。

サプリメントで一時的に症状をごまかしているうちに、本来治療すべき病気が進行してしまう可能性も否定できません。

根本的な原因を特定しないままサプリに頼ることは、問題の本質から目を背ける行為になりかねません。

サプリメント選びの落とし穴

市場には多種多様な亜鉛サプリメントが溢れていますが、その品質は玉石混交です。安価な製品の中には吸収率の低い原料を使っていたり、不必要な添加物が多く含まれていたりするものもあります。

「とりあえず安くて含有量が多いもの」という基準で選ぶのではなく、信頼できるメーカーの製品か、どのような形態の亜鉛が使われているかなど品質を見極める視点が必要です。

食事で亜鉛を効果的に摂取する方法

サプリメントに頼る前に、まずは日々の食事から亜鉛をしっかり摂取することが基本です。

バランスの取れた食事は亜鉛だけでなく、髪に必要な他の栄養素も同時に補給できます。

亜鉛を豊富に含む食品

亜鉛は肉類や魚介類などの動物性食品に特に多く含まれています。中でも「牡蠣」は、亜鉛の含有量が突出して高いことで知られています。

- 魚介類 牡蠣、うなぎ、たらこ

- 肉類 牛肉(特に赤身)、豚レバー

- その他 チーズ、卵黄、高野豆腐、ナッツ類

吸収率を高める食べ合わせ

亜鉛の吸収率は、一緒に食べるものによって大きく変わります。ビタミンCやクエン酸、動物性タンパク質は、亜鉛の吸収を助ける働きがあります。

例えば牡蠣にレモンを絞ったり、肉や魚と一緒に野菜や果物を食べたりするのは、非常に理にかなった食べ方です。

亜鉛の吸収を助ける栄養素と食品例

| 栄養素 | 働き | 食品例 |

|---|---|---|

| ビタミンC | 亜鉛を吸収しやすい形に変える | レモン、ピーマン、ブロッコリー |

| クエン酸 | 亜鉛をコーティングし吸収を助ける | 梅干し、酢、柑橘類 |

| 動物性タンパク質 | 亜鉛の吸収を促進する | 肉、魚、卵 |

亜鉛サプリメントとの正しい付き合い方

食事だけで十分な亜鉛を摂取するのが難しい場合は、サプリメントの活用も有効な選択肢です。

ただし、やみくもに飲むのではなく、正しい知識を持って付き合うことが重要です。

摂取量の目安と上限

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」では、成人男性の亜鉛の推奨量は1日11mgとされています。

一方、サプリメントなどを含めた耐容上限量は1日40~45mgです。この上限量を超えないように注意することが安全な利用の大前提です。

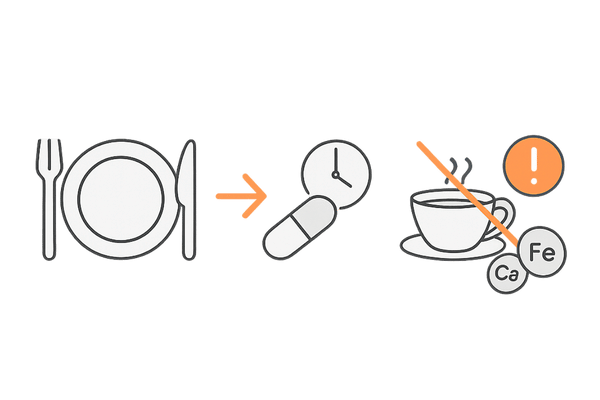

サプリメントを飲むタイミング

亜鉛サプリメントは、一般的に胃酸が分泌される食後に飲むと吸収が良いとされています。

ただし、コーヒーや緑茶に含まれるタンニンは亜鉛の吸収を妨げるため、食事中や食後すぐにこれらを飲むのは避けた方が良いでしょう。

また、他のミネラルサプリ(特にカルシウムや鉄)と一緒に飲むと吸収を競合し合うことがあるため、時間をずらして飲むのが賢明です。

医師への相談の重要性

サプリメントを始める前や、どの製品を選べば良いか迷った際には、必ず医師や薬剤師などの専門家に相談してください。

血液検査で体内の亜鉛濃度を調べることで本当に亜鉛が不足しているのか、どのくらい補給する必要があるのかを客観的に判断できます。

自己判断を避け、専門家のアドバイスに基づいた適切な栄養補給を心がけましょう。

亜鉛補給とAGA専門治療の組み合わせが鍵

亜鉛補給は、あくまで健康な髪を育むための土台作りです。

進行性の脱毛症であるAGAに本気で立ち向かうには、栄養管理と医学的根拠のある専門治療を組み合わせることが最も効果的です。

栄養療法はあくまで補助的な役割

繰り返しになりますが、亜鉛やその他の栄養素を補給するだけでAGAの進行を止めたり、失われた髪を取り戻したりすることはできません。

栄養療法はAGA治療の効果を最大限に引き出すための重要な「サポート役」と位置づけましょう。

医学的根拠のあるAGA治療とは

現在のAGA治療の主軸は、5αリダクターゼを阻害してDHTの産生を抑える「フィナステリド」や「デュタステリド」の内服薬と、毛母細胞を活性化させて発毛を促す「ミノキシジル」の外用薬です。

これらの治療薬は、いずれも臨床試験でその有効性と安全性が確認されています。

AGA治療における各アプローチの役割

| アプローチ | 役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 専門治療(医薬品) | 抜け毛の原因を止め、発毛を促す | フィナステリド、ミノキシジル |

| 栄養補給(食事・サプリ) | 髪の材料を供給し、成長を支える | 亜鉛、タンパク質、ビタミン類 |

よくある質問

亜鉛と薄毛に関する、患者様からよくいただくご質問にお答えします。

- 亜鉛を摂りすぎるとどうなりますか?

-

短期間の過剰摂取では吐き気や下痢、腹痛などの胃腸症状が出ることがあります。

長期間にわたって過剰摂取を続けると銅の吸収が阻害されて銅欠乏症を招き、貧血や免疫力の低下、神経障害などを引き起こすリスクがあります。

サプリメントを利用する際は必ず上限量を守ってください。

- 亜鉛サプリはいつから効果が出ますか?

-

栄養状態の改善が髪に現れるまでには時間がかかります。髪は1ヶ月に約1cmしか伸びないため、効果を実感するには少なくとも3ヶ月から6ヶ月は継続的な摂取が必要です。

ただし、これは亜鉛不足が原因の不調に対する効果であり、AGAそのものが改善するわけではありません。

- 亜鉛の吸収を妨げる食べ物はありますか?

-

はい、あります。

穀物や豆類に多く含まれる「フィチン酸」や、ほうれん草などに含まれる「シュウ酸」は、亜鉛と結合して吸収を妨げます。

また、インスタント食品などに多い「ポリリン酸」などの食品添加物も同様です。

これらの食品を食べるな、ということではなく、バランスの良い食事を心がけることが大切です。

- 亜鉛以外に髪に良い栄養素はありますか?

-

はい、たくさんあります。

髪の主成分であるタンパク質はもちろん、その代謝を助けるビタミンB群、頭皮の血行を良くするビタミンE、コラーゲンの生成に関わるビタミンC、そして同じミネラルである鉄なども健康な髪の維持に重要です。

亜鉛だけに偏らず、総合的な栄養バランスを意識しましょう。

以上

参考文献

KARASHIMA, Tadashi, et al. Oral zinc therapy for zinc deficiency‐related telogen effluvium. Dermatologic therapy, 2012, 25.2: 210-213.

WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.

NATASHA, Anna-Marie Hosking Margit Juhasz; MESINKOVSKA, Atanaskova. Complementary and Alternative Treatments for Alopecia: A Comprehensive Review. 2018.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

FAMENINI, Shannon; GOH, Carolyn. Evidence for supplemental treatments in androgenetic alopecia. J Drugs Dermatol, 2014, 13.7: 809-812.

KONDRAKHINA, Irina N., et al. Plasma zinc levels in males with androgenetic alopecia as possible predictors of the subsequent conservative therapy’s effectiveness. Diagnostics, 2020, 10.5: 336.