「亜鉛が髪に良いと聞くけれど、本当だろうか」「サプリメントを飲めば薄毛は改善するのか」など、亜鉛と髪に関する疑問をお持ちではありませんか。

亜鉛は健康な髪を育む上で重要な役割を担う必須ミネラルです。しかし、やみくもに摂取しても期待する効果は得られません。

この記事では亜鉛が髪に与える影響から、1日に必要な摂取量、効率的な食事法、サプリメントとの付き合い方まで、医学的な観点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪と亜鉛の密接な関係|なぜ薄毛対策に重要なのか

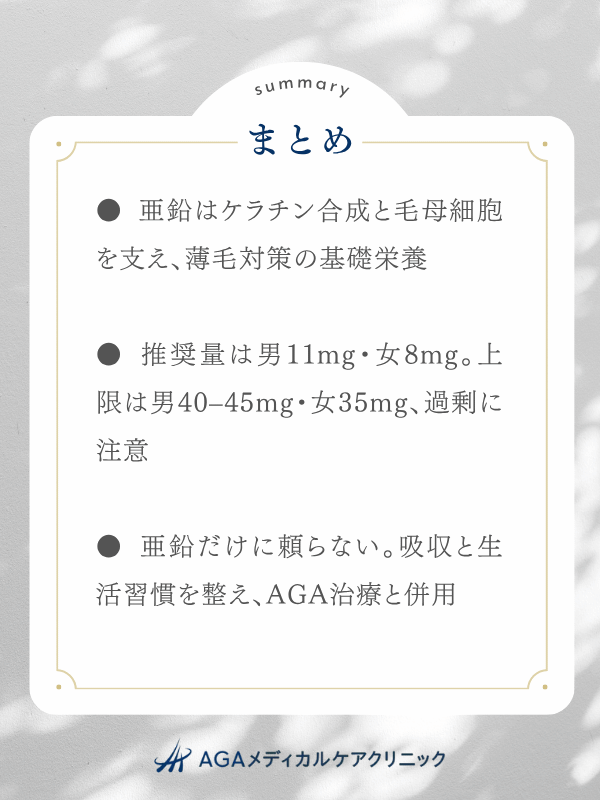

亜鉛は体内で生成できない必須ミネラルの一つであり、全身の細胞の成長と分裂に深く関わっています。

特に活発に細胞分裂を繰り返す髪の毛にとって、亜鉛は健康な状態を維持するための重要な栄養素です。

髪の主成分「ケラチン」の合成をサポート

私たちの髪の毛は、その90%以上が「ケラチン」というタンパク質で構成されています。

亜鉛は食事から摂取したタンパク質をアミノ酸に分解し、それを再合成してケラチンを作り出す過程で酵素を活性化させる重要な働きをします。

つまり、亜鉛が不足すると髪の材料であるケラチンの生成が滞ってしまうのです。

髪の健康における亜鉛の主な役割

| 役割 | 概要 |

|---|---|

| ケラチンの合成 | 髪の主成分であるタンパク質の生成を助ける |

| 細胞分裂の促進 | 髪を成長させる毛母細胞の分裂をサポートする |

| ホルモンバランスの調整 | AGAの原因物質の働きを抑制する可能性がある |

ヘアサイクルの正常化を助ける働き

髪の毛は、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。このヘアサイクルを正常に保つ上で、髪の成長を司る毛母細胞の活発な細胞分裂が大切です。

亜鉛は、この細胞分裂をサポートすることで髪が太く長く成長する「成長期」を維持するのに役立ちます。

AGAの原因物質を抑制する可能性

AGA(男性型脱毛症)は男性ホルモンが5αリダクターゼという酵素によってDHT(ジヒドロテストステロン)に変換されることで進行します。

近年の研究では、亜鉛にはこの5αリダクターゼの働きを抑制する作用がある可能性が示唆されています。

ただし、亜鉛単体でAGAの進行を完全に止めることは難しく、あくまで補助的な役割と考えるべきです。

亜鉛不足が引き起こす髪への影響

体内の亜鉛が不足すると、新しい細胞を生み出す働きが低下します。この影響は細胞分裂が活発な髪の毛や皮膚、爪などに特に現れやすくなります。

髪質の低下(細くなる・弱くなる)

亜鉛が不足してケラチンの合成がうまくいかなくなると、新しく生えてくる髪の毛は十分に成長できません。その結果、髪全体が細く弱々しくなり、ハリやコシが失われてしまいます。

髪のボリュームダウンやスタイリングがしにくくなったと感じる場合、亜鉛不足が一因かもしれません。

抜け毛の増加とヘアサイクルの乱れ

亜鉛不足は毛母細胞の働きを鈍らせ、正常なヘアサイクルを乱す原因となります。

髪の成長期が短くなり、十分に育つ前に退行期・休止期へと移行してしまうため、細く短い抜け毛が増加します。

これが、薄毛の直接的な原因につながります。

亜鉛不足による身体へのサイン

| 部位 | 主な症状 |

|---|---|

| 髪 | 抜け毛の増加、髪質の低下 |

| 皮膚 | 皮膚炎、傷の治りが遅い |

| 爪 | 白い斑点、脆くなる |

円形脱毛症との関連性

すべての脱毛症が亜鉛不足によるものではありませんが、円形脱毛症の患者さんには血中の亜鉛濃度が低い傾向があるという報告もあります。

自己免疫疾患などが主な原因と考えられていますが、亜鉛不足が症状を悪化させる一因となる可能性は否定できません。

1日に必要な亜鉛の摂取量と上限

健康な髪を維持するためには、適切な量の亜鉛を毎日摂取することが大切です。

しかし、多ければ多いほど良いというわけではありません。推奨される摂取量と、過剰摂取のリスクを正しく理解しましょう。

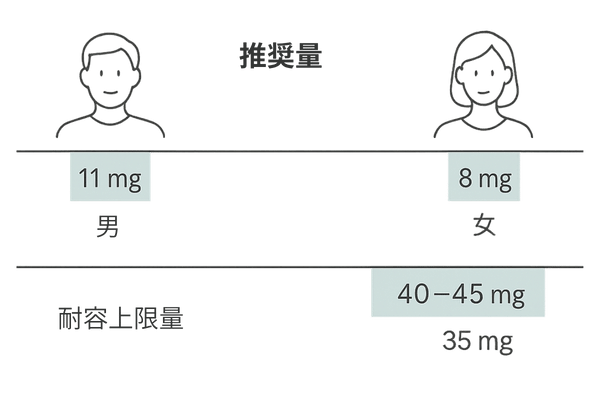

厚生労働省が推奨する摂取基準

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、成人男性で1日11mg、成人女性で8mgの亜鉛摂取を推奨しています。

ただし、これは健康維持のための一般的な数値であり、個々の体格や活動量によって変動します。

亜鉛の食事摂取基準(mg/日)

| 年齢 | 男性(推奨量) | 女性(推奨量) |

|---|---|---|

| 18~74歳 | 11 mg | 8 mg |

| 75歳以上 | 10 mg | 8 mg |

薄毛が気になる場合の摂取量の考え方

薄毛や抜け毛が気になる方は、意識して推奨量以上の亜鉛を摂取することを考えるかもしれません。

しかし、まずは日々の食事内容を見直し、推奨量を安定して摂取できているかを確認することが先決です。不足している場合にサプリメントなどで補うのが基本的な考え方です。

過剰摂取のリスクと副作用

亜鉛の耐容上限量は成人男性で40~45mg、成人女性で35mgと定められています。

通常の食事でこの量を超えることは稀ですが、サプリメントの不適切な使用により過剰摂取となるケースがあります。

過剰摂取が続くと、吐き気や下痢などの消化器症状のほか、銅や鉄といった他の必須ミネラルの吸収を妨げる副作用を引き起こす可能性があります。

食事で効率よく亜鉛を摂取する方法

亜鉛は様々な食品に含まれています。日々の食事を少し工夫するだけで摂取効率を大きく高めることができます。

サプリメントに頼る前に、まずは食生活を見直しましょう。

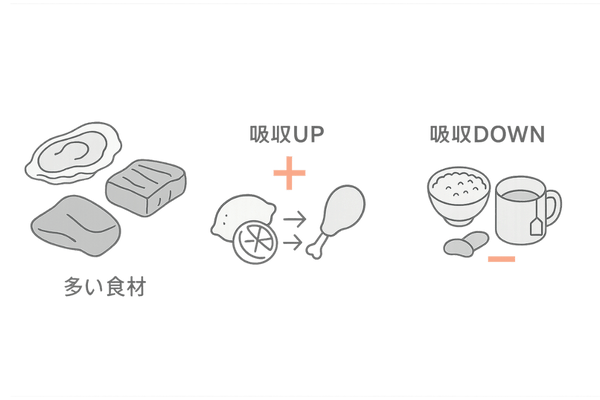

亜鉛を豊富に含む食品

亜鉛は特に牡蠣やレバー、牛肉(赤身)といった動物性食品に豊富に含まれています。

植物性食品では納豆やナッツ類、玄米などにも含まれますが、一般的に動物性食品由来の亜鉛の方が体内への吸収率が高いとされています。

亜鉛を多く含む食品の例

| 食品名 | 分類 |

|---|---|

| 牡蠣(かき) | 魚介類 |

| 豚レバー、牛レバー | 肉類 |

| 牛肉(赤身) | 肉類 |

吸収率を高める栄養素(ビタミンC・クエン酸)

亜鉛の吸収率は、一緒に摂取する栄養素によって変化します。

ビタミンCやクエン酸は亜鉛を水に溶けやすい形(キレート作用)に変え、体内での吸収を助ける働きがあります。

レモンや梅干しなどを食事に取り入れると効果的です。

吸収を妨げる成分に注意(フィチン酸・タンニン)

一方で、亜鉛の吸収を妨げる成分も存在します。穀物や豆類に多いフィチン酸や、コーヒーやお茶に含まれるタンニンは、亜鉛と結合して吸収されにくい形に変えてしまいます。

これらの食品を摂る際は、亜鉛が豊富な食品と時間をずらすなどの工夫が有効です。

亜鉛の吸収を助ける・妨げる成分

- 助ける成分:ビタミンC、クエン酸、動物性タンパク質

- 妨げる成分:フィチン酸、タンニン、食物繊維

サプリの数字に惑わされないで。亜鉛摂取の「質」を見極める

ドラッグストアやインターネットで手軽に購入できる亜鉛サプリメント。パッケージに書かれた「亜鉛〇〇mg配合」という数字だけを見て、製品を選んでいませんか。

しかし、その数字がそのままあなたの髪に届くわけではありません。ここでは、多くの人が見落としがちな亜鉛摂取の「質」についてお話しします。

「含有量」と「吸収率」は別問題

サプリメントに表示されているのは、あくまで「含まれている亜鉛の量」です。それが体内にどれだけ吸収されるかは、亜鉛の種類や一緒に含まれる成分、そしてあなたの体質によって大きく異なります。

高含有量の製品を選んでも吸収率が低ければ、その多くは体外に排出されてしまいます。大切なのは、含有量と吸収率のバランスです。

なぜ食事が基本なのか?多角的な栄養摂取の重要性

私たちが食事から栄養を摂る最大の利点は、一つの栄養素だけでなく、様々なビタミンやミネラルを同時に摂取できる点にあります。

前述の通り、亜鉛の吸収にはビタミンCなどが役立ちます。サプリメントで亜鉛だけを補うよりも、亜鉛を豊富に含む牡蠣をレモン汁で食べる方が結果的に効率的な摂取につながるのです。

髪は亜鉛だけでできているわけではありません。多角的な栄養摂取こそが健康な髪への近道です。

あなたの生活習慣が亜鉛の消費を早めている可能性

せっかく摂取した亜鉛も、生活習慣によっては体内で大量に消費されてしまいます。

例えば、過度なアルコール摂取はアルコールを分解する過程で亜鉛を消費します。また、加工食品に多く含まれる食品添加物の中には亜鉛の吸収を阻害するものもあります。

サプリメントを飲む前に、まずは亜鉛を無駄遣いしている生活習慣がないか見直すことが重要です。

亜鉛を消耗しやすい生活習慣

| 習慣 | 亜鉛への影響 |

|---|---|

| 過度な飲酒 | アルコール分解で亜鉛を大量に消費する |

| 加工食品の多食 | 食品添加物が亜鉛の吸収を妨げる |

| 強いストレス | ストレス対抗ホルモンの生成で亜鉛が使われる |

亜鉛サプリメントの選び方と注意点

食事での摂取が難しい場合に、サプリメントは有効な選択肢となります。しかし、選び方や使い方を間違えると、効果がないばかりか健康を害する可能性もあります。

信頼できるメーカーの製品を選ぶ

サプリメントは品質管理が徹底されている、信頼できるメーカーの製品を選びましょう。

GMP(適正製造規範)認定工場で製造されている製品は、一定の品質が保たれている一つの目安になります。

配合されている亜鉛の種類を確認

亜鉛サプリメントには、グルコン酸亜鉛、クエン酸亜鉛、酵母亜鉛など様々な種類があります。

一般的に、グルコン酸亜鉛や酵母亜鉛は他の形態に比べて体内への吸収率が高いとされています。製品の成分表示を確認してみましょう。

主な亜鉛サプリメントの種類と特徴

- グルコン酸亜鉛:吸収率が比較的高く、広く利用されている

- 酵母亜鉛:酵母に取り込ませることで吸収性を高めている

- キレート亜鉛:アミノ酸と結合させ、吸収しやすくしたもの

摂取のタイミングと飲み合わせ

亜鉛サプリメントは胃酸の分泌が活発な食後に摂取すると吸収されやすいと言われています。

また、前述の通り、コーヒーやお茶に含まれるタンニンは吸収を妨げるため、摂取する際は水かぬるま湯で飲むようにし、前後1時間程度はカフェイン飲料を避けるのが望ましいです。

亜鉛だけで薄毛は改善しない|AGA治療との併用

亜鉛は健康な髪の維持に重要な栄養素ですが、亜鉛を摂取するだけで薄毛が劇的に改善するわけではありません。

特にAGAが進行している場合、根本的な原因へのアプローチが必要です。

亜鉛はあくまで「サポート役」

薄毛対策における亜鉛の役割は、髪が育ちやすいように頭皮環境を整える「土壌作り」に例えられます。

栄養バランスの取れた土壌は良い作物を育てますが、それだけでは病気や害虫(AGAの原因)から作物を守ることはできません。

亜鉛は治療の土台を支えるサポート役と位置づけましょう。

薄毛対策における各アプローチの役割

| アプローチ | 役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 栄養(亜鉛など) | 髪の材料を供給し、土台を整える | バランスの良い食事、サプリメント |

| AGA治療 | 薄毛の根本原因(DHT)に直接作用する | フィナステリド、ミノキシジル |

AGA治療の基本は医療機関で

AGAは進行性の脱毛症であり、セルフケアだけで進行を止めることは困難です。

薄毛の原因がAGAである場合、フィナステリドやデュタステリドの内服薬、ミノキシジルの外用薬など、医学的根拠に基づいた治療を行うことが改善への最も確実な道です。

これらの治療薬は、医師の診断のもとで処方を受ける必要があります。

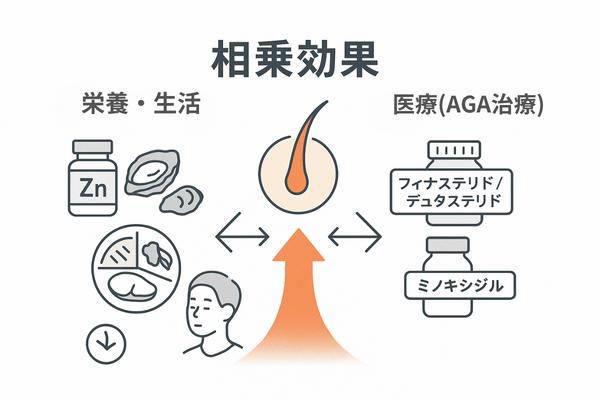

総合的なアプローチの重要性

最も効果的な薄毛対策は医療機関での専門的な治療を主軸に据えながら、亜鉛をはじめとする栄養バランスの取れた食事や、質の高い睡眠、ストレス管理といった生活習慣の改善を組み合わせることです。

これらの取り組みが相乗効果を生み、治療効果を最大限に高めます。

亜鉛と髪に関するよくある質問(Q&A)

最後に、亜鉛と髪について患者さんからよくいただく質問とその回答をご紹介します。

- DHCの亜鉛サプリは髪に効果がありますか?

-

特定のメーカーの製品について効果を断言することはできません。

DHCをはじめ、多くのメーカーから亜鉛サプリメントが販売されていますが、重要なのはその製品がご自身の体質や食生活に合っているかです。

亜鉛が不足している方が適切に摂取すれば、髪の健康維持に寄与する可能性はありますが、AGAを直接治療する効果はありません。

あくまで栄養補助食品として捉えることが大切です。

- 亜鉛を摂り始めてから効果が出るまでの期間は?

-

髪の毛の成長には時間がかかるため、亜鉛の摂取を始めてすぐに効果を実感できるわけではありません。

ヘアサイクルを考慮すると、抜け毛の減少や髪質の変化を感じ始めるまでには少なくとも3ヶ月から6ヶ月は継続して様子を見る必要があります。

焦らず、根気強く続けることが重要です。

- 女性の薄毛にも亜鉛は有効ですか?

-

はい、有効である可能性があります。

女性の薄毛(びまん性脱毛症など)の原因の一つに、栄養不足が挙げられます。特に過度なダイエットなどで亜鉛が不足すると、髪質の低下や抜け毛につながることがあります。

バランスの良い食事を基本とし、不足分を補う形で亜鉛を摂取することは、女性の薄毛対策においても有効なアプローチの一つです。

- 他の薬やサプリメントと一緒に飲んでも大丈夫ですか?

-

注意が必要です。一部の抗生物質や骨粗しょう症の薬などは亜鉛の吸収を妨げたり、逆に亜鉛が薬の効果を弱めたりすることがあります。

また、鉄分のサプリメントと同時に摂取すると、互いの吸収を阻害し合うことがあります。

常用している薬や他のサプリメントがある場合は自己判断で亜鉛サプリメントを始める前に、必ず医師や薬剤師に相談してください。

参考文献

KARASHIMA, Tadashi, et al. Oral zinc therapy for zinc deficiency‐related telogen effluvium. Dermatologic therapy, 2012, 25.2: 210-213.

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.

HANEKE, E.; BARAN, Robert. Micronutrients for hair and nails. In: Nutrition for healthy skin: Strategies for Clinical and Cosmetic Practice. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. p. 149-163.

HANEKE, E.; BARAN, Robert. Micronutrients for hair and nails. In: Nutrition for healthy skin: Strategies for Clinical and Cosmetic Practice. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. p. 149-163.