薄毛や抜け毛の悩みというと、多くの方が男性ホルモン(DHT)を思い浮かべるかもしれません。しかし、髪の健康は非常に多くの要因が複雑に絡み合って成り立っています。

実は、ストレスや生活習慣、全身の健康状態を反映する他のホルモンも、毛髪の成長に深く関与しているのです。

この記事では、コルチゾール、DHEA-S、インスリン、IGF-1といった、これまであまり注目されてこなかった「その他のホルモン」に焦点を当てます。

これらのホルモン検査を通して、ご自身の薄毛の隠れた原因を探り、根本的な対策を見つけるための一歩を踏み出しましょう。

薄毛の原因は男性ホルモンだけではない?

薄毛治療では、テストステロンから変換されるDHT(ジヒドロテストステロン)の働きを抑制することが基本的なアプローチとされています。

しかし、対策をしているのになかなか改善が見られない場合、視点を変えて他の要因を探る必要があります。その一つが、全身のホルモンバランスです。

全身の健康と毛髪のつながり

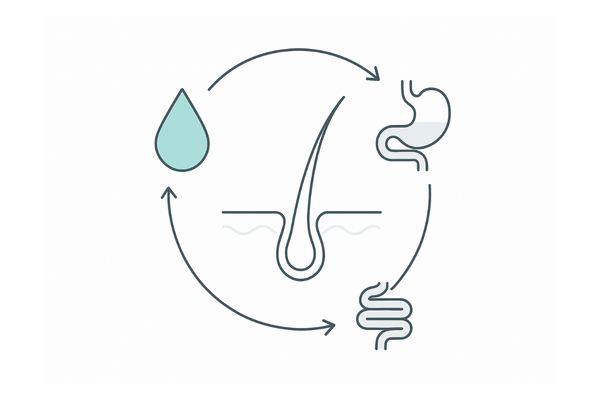

髪は「健康のバロメーター」とも呼ばれます。体内で何らかの不調が起きると、生命維持に直接関係のない髪への栄養供給が後回しにされがちです。

つまり、毛髪の状態は、内分泌系(ホルモン)、循環器系、消化器系など、全身の健康状態を色濃く反映します。

したがって、薄毛を単なる頭皮の問題として捉えるのではなく、体からのサインとして受け止めることが大切です。

ホルモンは体内の様々な機能を調整する重要な役割を担っており、そのバランスが崩れることは、毛髪の成長サイクルに直接的な影響を与えます。

ホルモンバランスの乱れが髪に与える影響

私たちの体には100種類以上のホルモンが存在し、それぞれが絶妙なバランスを保ちながら機能しています。

例えば、あるホルモンが過剰に分泌されたり、逆に不足したりすると、他のホルモンの働きにも影響が及びます。

このホルモンネットワークの乱れが、毛周期の「成長期」を短縮させたり、「休止期」を延長させたりして、結果として抜け毛の増加や髪の細毛化を招くのです。

特に女性の場合、ライフステージによってホルモンバランスが大きく変動するため、その影響を受けやすい傾向があります。

これから解説する「その他のホルモン」とは

この記事で取り上げるのは、AGA(男性型脱毛症)の原因とされるDHT以外のホルモンです。

具体的には、ストレスと関連が深い「コルチゾール」、副腎の機能を反映する「DHEA-S」、血糖値のコントロールに関わる「インスリン」、そして毛髪の成長に直接作用する「IGF-1」です。

これらのホルモンの値を調べることで、あなたの生活習慣や体質に潜む、薄毛の根本的な原因が見えてくるかもしれません。

ストレスと髪の関係を解明するコルチゾール検査

「ストレスで髪が抜ける」という話をよく耳にしますが、これには「コルチゾール」というホルモンが深く関わっています。

過度なストレスは、自覚している以上に体に大きな負担をかけ、髪の健康を脅かすことがあります。

ストレスホルモン「コルチゾール」の役割

コルチゾールは、副腎皮質から分泌されるホルモンで、ストレスを受けた際に体を守るために重要な働きをします。

血糖値や血圧を上昇させてエネルギーを生み出し、体がストレス状況に対応できるように調整します。

短期的には生命維持に必要なホルモンですが、慢性的なストレスによってコルチゾールが高い状態が続くと、体に様々な悪影響を及ぼします。

コルチゾールの主な働きと影響

| 状態 | 主な働き・影響 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 正常 | 抗ストレス作用、抗炎症作用、血糖値の上昇 | 正常な毛周期の維持 |

| 過剰 | 免疫機能の低下、不眠、高血圧、精神的な不安定 | 毛周期の乱れ、休止期脱毛、成長の阻害 |

| 不足 | 慢性的な疲労感、低血圧、食欲不振、ストレスへの脆弱性 | 栄養不足による毛髪の質の低下 |

コルチゾール過剰が引き起こすストレス性脱毛

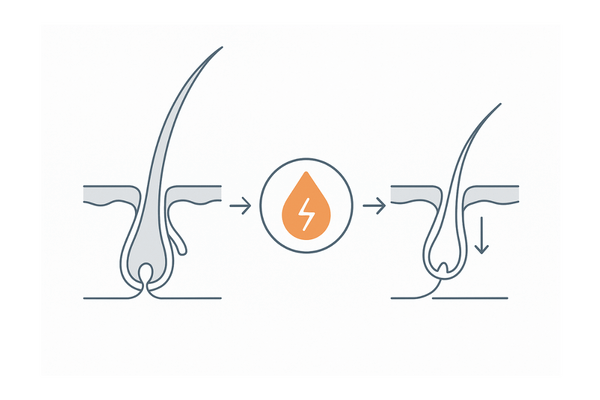

慢性的なストレスでコルチゾールが過剰になると、毛包の働きが抑制され、毛周期が「成長期」から「休止期」へと移行しやすくなります。

これにより、本来であればまだ成長するはずの髪が抜け落ちてしまう「休止期脱毛症」を引き起こすのです。

また、コルチゾールは血管を収縮させる作用もあるため、頭皮の血流が悪化し、毛根に十分な酸素や栄養が届かなくなることも、抜け毛を助長する一因となります。

クッシング症候群と脱毛の関連性

コルチゾールが病的に過剰分泌される状態を「クッシング症候群」と呼びます。

この疾患では、中心性肥満(手足は細いのにお腹周りに脂肪がつく)、満月様顔貌(顔が丸くなる)、高血圧、糖尿病などの特徴的な症状が現れます。

そして、髪の毛が薄くなる、体毛が増えるといった症状が見られることもあります。

クッシング症候群による脱毛は、ホルモン異常が直接的な原因であるため、原疾患の治療が必要です。薄毛の他に気になる症状がある場合は、内分泌内科などの専門医に相談することが重要です。

クッシング症候群でみられる主な症状

| 身体的な変化 | 代謝異常 | その他の症状 |

|---|---|---|

| 中心性肥満、満月様顔貌 | 高血圧、高血糖(糖尿病) | 筋力低下、皮膚が薄くなる |

| 野牛肩(肩の脂肪沈着) | 脂質異常症 | 精神症状(うつなど) |

| 赤ら顔、にきび | 骨粗しょう症 | 感染症にかかりやすい |

副腎機能の指標となるDHEA-Sとその影響

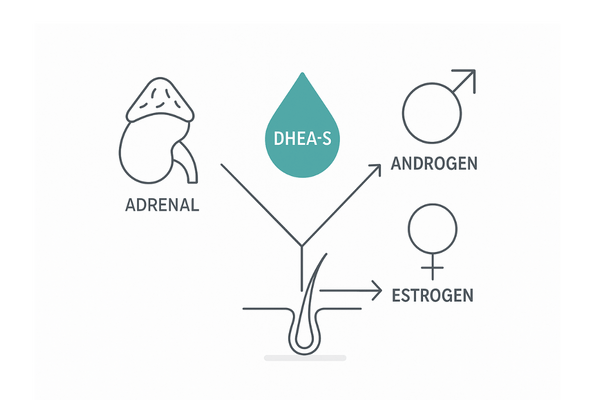

副腎はコルチゾールだけでなく、性ホルモンのもとになる物質も分泌しています。その代表が「DHEA-S」です。

このホルモンの値は、副腎の健康状態や性ホルモンのバランスを知る上で重要な手がかりとなります。

DHEA-Sとはどんなホルモンか

DHEA-S(デヒドロエピアンドロステロンサルフェート)は、副腎でつくられるホルモンで、体内でテストステロン(男性ホルモン)やエストロゲン(女性ホルモン)に変換されます。

「マザーホルモン」とも呼ばれ、その値は20代をピークに加齢とともに減少します。DHEA-Sは、筋肉の維持、免疫機能の調整、意欲の向上など、多岐にわたる働きを担っています。

DHEA-Sの値が示す副腎の健康状態

DHEA-Sの測定は、副腎の機能を評価する上で役立ちます。慢性的なストレスにさらされると、副腎はコルチゾールを優先的に産生しようとします。

その結果、DHEA-Sの産生が後回しになり、値が低下することがあります。これは「副腎疲労」とも呼ばれる状態で、朝起きられない、常にだるい、やる気が出ないといった症状の原因となることがあります。

髪の健康も、副腎の機能に支えられているのです。

DHEA-Sの値から推測される状態

| DHEA-Sの値 | 考えられる状態 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 高い | 副腎腫瘍、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)、先天性副腎過形成など | 女性の男性型脱毛、皮脂の過剰分泌 |

| 低い | 副腎機能低下、加齢、慢性的なストレス(副腎疲労) | 髪のハリ・コシの低下、全体的なボリュームダウン |

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)と女性の薄毛

DHEA-Sの値が異常に高くなる疾患の一つに、「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」があります。これは、排卵がうまくいかずに卵巣内に多数の卵胞がとどまり、月経不順や不妊の原因となる疾患です。

PCOSの患者さんでは、男性ホルモンの働きが活発になるため、にきびや多毛といった症状に加え、頭頂部が薄くなる「女性男性型脱毛症(FAGA)」を発症することがあります。

月経不順と薄毛の両方に悩んでいる女性は、一度婦人科で相談してみることをお勧めします。

食生活が髪に影響?インスリン・血糖値の重要性

髪の毛の主成分はケラチンというタンパク質ですが、そのタンパク質を髪として組み立てるためにはエネルギーが必要です。

そのエネルギー源となるブドウ糖の利用に深く関わっているのが、インスリンと血糖値です。

インスリンの働きと血糖値のコントロール

インスリンは、膵臓から分泌されるホルモンで、食事によって上昇した血糖値を下げる唯一のホルモンです。血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませ、エネルギーとして利用する手助けをします。

このインスリンの働きが正常でなくなると、髪の健康にも様々な問題が生じます。

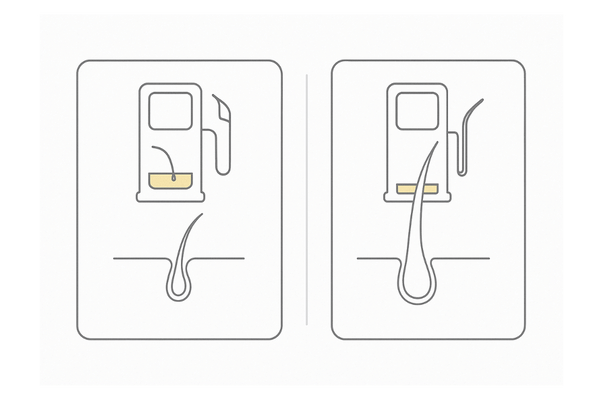

インスリン抵抗性が毛包に与えるダメージ

糖質の多い食事や不規則な食生活を続けていると、インスリンが効きにくい状態、すなわち「インスリン抵抗性」に陥ることがあります。

インスリン抵抗性の状態では、血糖値を下げるためにより多くのインスリンが必要になり、高インスリン血症を招きます。

この状態は、体内の炎症を促進し、男性ホルモンの産生を刺激することで、薄毛を悪化させる可能性があります。

また、高血糖の状態が続くと、血管がダメージを受け、頭皮の毛細血管の血流が悪化。毛根への栄養供給が滞り、健康な髪が育ちにくくなります。

インスリン抵抗性の簡易チェック

| 項目 | 解説 |

|---|---|

| 食後の強い眠気 | 血糖値の急上昇・急降下(血糖値スパイク)が起きているサイン。 |

| 甘いものが無性に欲しくなる | 血糖値の不安定さが、強い糖質渇望を引き起こす。 |

| お腹周りの脂肪(内臓脂肪) | 内臓脂肪はインスリン抵抗性を悪化させる物質を分泌する。 |

糖尿病関連の脱毛とその特徴

インスリン抵抗性が進行し、血糖コントロールが不能になった状態が糖尿病です。糖尿病患者さんでは、薄毛や脱毛の悩みを抱える方が少なくありません。

これは、高血糖による血行障害、神経障害、免疫機能の低下などが複合的に影響し、毛包の機能が低下するためです。

特に、コントロール不良の糖尿病では、感染症にかかりやすくなり、頭皮の炎症から脱毛につながるケースもあります。

糖尿病の治療を受け、血糖値を良好にコントロールすることが、髪の健康を守る上でも重要です。

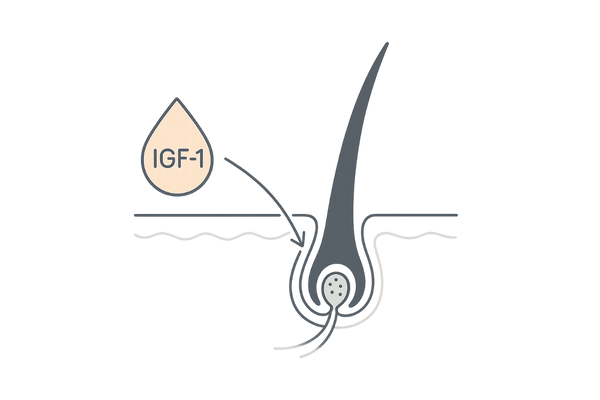

毛髪の成長を促すIGF-1(インスリン様成長因子)

髪の成長には、毛根にある毛母細胞が活発に分裂・増殖することが必要です。この細胞の活動を直接的に刺激する重要な物質が「IGF-1」です。

IGF-1が毛母細胞を活性化する

IGF-1(インスリン様成長因子-1)は、その名の通りインスリンと似た構造を持つ成長因子で、主に肝臓で産生されます。

成長ホルモンの作用の多くは、このIGF-1を介して発揮されます。IGF-1は全身の細胞の成長と増殖を促しますが、特に毛包において重要な役割を果たします。

毛乳頭細胞に作用して毛母細胞の増殖を促し、毛周期の「成長期」を維持・延長させる働きがあることがわかっています。

つまり、IGF-1が十分に分泌されていることは、太く健康な髪を育てるための土台となります。

IGF-1の主な働き

| ターゲット | 主な作用 |

|---|---|

| 毛包 | 毛母細胞の増殖促進、成長期の維持 |

| 骨・筋肉 | 成長促進、組織の修復 |

| 全身の細胞 | 細胞増殖、血糖値の調節、脂質代謝の改善 |

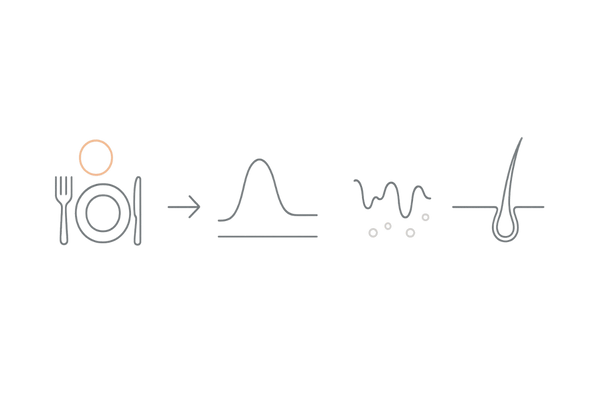

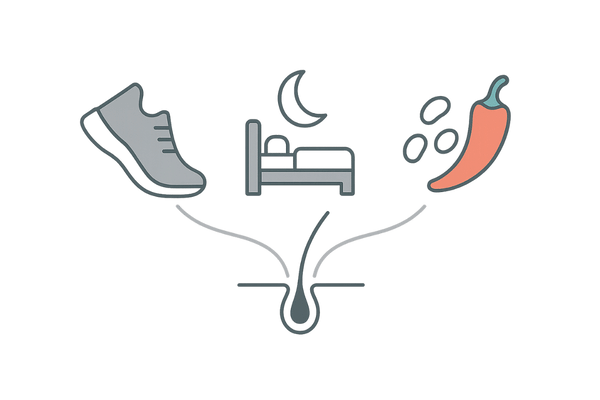

IGF-1の分泌を促す生活習慣

IGF-1の分泌は、いくつかの生活習慣によって高めることができます。まず、適度な運動は成長ホルモンの分泌を促し、結果としてIGF-1の産生を高めます。

また、カプサイシン(唐辛子など)とイソフラボン(大豆製品など)を同時に摂取すると、知覚神経が刺激され、IGF-1の産生が促進されるという研究報告もあります。

バランスの取れた食事と規則正しい生活が、IGF-1を介して髪の健康につながるのです。

- タンパク質(髪の材料)

- 亜鉛(細胞分裂に必要)

- ビタミン類(代謝を助ける)

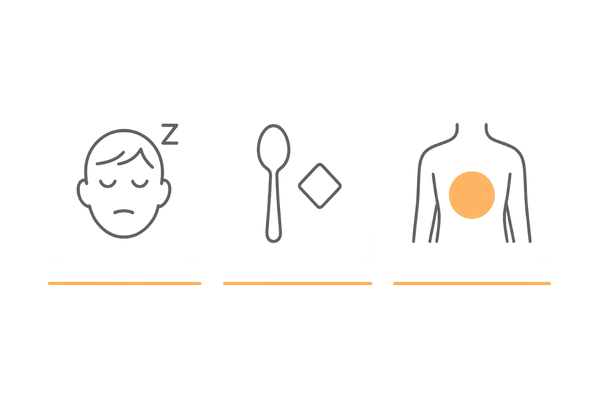

成長ホルモンとの関係性

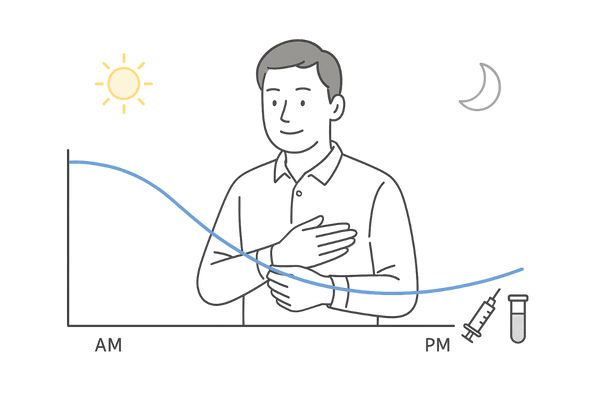

IGF-1は成長ホルモンの指令を受けて産生されるため、両者は密接な関係にあります。成長ホルモンは、特に深い睡眠中(ノンレム睡眠)に最も多く分泌されます。

したがって、質の良い睡眠を確保することは、成長ホルモン、ひいてはIGF-1の分泌を正常に保つために非常に重要です。夜更かしや睡眠不足は、髪の成長を妨げる大きな要因となることを覚えておきましょう。

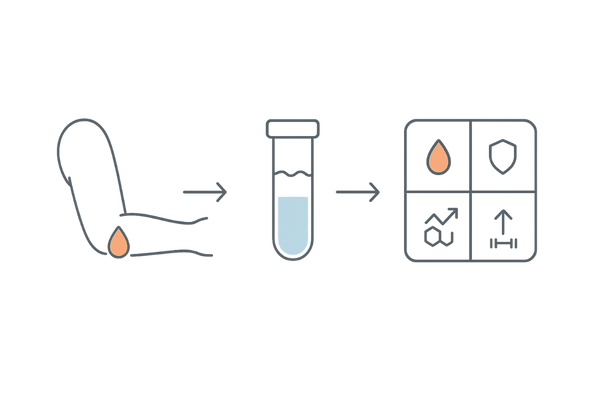

これらのホルモン検査を受けるには

自分の薄毛の原因として、この記事で紹介したホルモンが関係しているかもしれないと感じた場合、どこで検査を受ければよいのでしょうか。具体的な受診の流れについて解説します。

どの診療科を受診すればよいか

ホルモン検査は、内科、内分泌内科、皮膚科、婦人科、あるいはAGA専門クリニックなどで受けることができます。どのホルモンを重点的に調べたいかによって、選択する診療科が異なります。

- 全般的な相談 皮膚科、AGA専門クリニック

- ストレスや疲労感が強い場合 内科、内分泌内科

- 女性で月経不順などがある場合 婦人科

まずはかかりつけ医に相談するか、薄毛治療を専門とするクリニックのカウンセリングを受けて、どの検査が必要かアドバイスを求めるのが良いでしょう。

検査の流れと注意点

多くのホルモン検査は、血液検査によって行われます。朝の空腹時に採血するのが一般的ですが、ホルモンによっては日内変動があるため、医師の指示に従ってください。

例えば、コルチゾールは早朝に最も高くなり、夜にかけて低下するというリズムがあります。

検査前日の過ごし方(飲酒や激しい運動など)が値に影響することもあるため、事前に注意事項を確認しておくことが大切です。

検査結果の解釈と次のアクション

検査結果は、基準値と比較して評価されますが、単に基準値内かどうかだけでなく、他の検査項目とのバランスや自覚症状を総合的に見て判断する必要があります。

基準値はあくまで目安であり、個人差も大きいため、必ず専門の医師による説明を受けてください。

もし何らかの異常が見つかった場合は、その原因に応じた治療や生活習慣の改善指導が行われます。薄毛の改善は、全身の健康を取り戻すことから始まるのです。

検査結果を踏まえたセルフケアのヒント

ホルモン検査で何らかのバランスの乱れが見つかった場合でも、そうでなかった場合でも、ホルモンバランスを整えるためのセルフケアは髪の健康にとって有益です。

日々の生活を見直すことから始めましょう。

ホルモン検査の種類と目的

| 検査項目 | 主な目的 | 関連する生活習慣 |

|---|---|---|

| コルチゾール | ストレスレベルの評価 | ストレス管理、睡眠 |

| DHEA-S | 副腎機能の評価 | ストレス管理、栄養 |

| インスリン・血糖値 | 糖代謝機能の評価 | 食事内容、運動習慣 |

| IGF-1 | 成長因子のレベル評価 | 食事、睡眠、運動 |

食生活の見直しでホルモンバランスを整える

ホルモンの材料となるのは、私たちが日々口にする食事です。特に、良質なタンパク質、ビタミン、ミネラルはホルモン産生に欠かせません。

血糖値を急上昇させる精製された炭水化物(白米、白いパン、砂糖など)を控え、野菜や海藻類から先に食べる「ベジファースト」を心がけるだけでも、血糖値の安定に役立ちます。

また、ホルモンバランスを整える働きのある大豆製品などを食事に取り入れるのも良いでしょう。

ストレス管理と良質な睡眠の重要性

コルチゾールのコントロールには、ストレス管理が鍵となります。自分なりのリラックス方法(趣味、入浴、瞑想など)を見つけ、意識的に心と体を休ませる時間を作りましょう。

また、睡眠はホルモンバランスをリセットするための最も重要な時間です。特に、成長ホルモンやメラトニンといった髪の成長と修復に関わるホルモンは夜間に分泌されます。

就寝前のスマートフォン操作を控え、寝室の環境を整えるなどして、質の高い睡眠を確保するよう努めてください。

適度な運動がもたらす好影響

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、血行を促進し、頭皮への栄養供給を改善します。

また、ストレス解消やインスリン感受性の改善、成長ホルモンの分泌促進など、髪に良い影響を多方面から与えてくれます。

特別な運動でなくても、日常生活の中で意識的に体を動かすだけでも効果があります。無理のない範囲で、継続できる運動習慣を身につけることが大切です。

その他のホルモン検査に関するよくある質問

- これらのホルモン検査に健康保険は適用されますか?

-

医師が薄毛の原因を探る上で必要と判断し、何らかの疾患(クッシング症候群や多嚢胞性卵巣症候群など)が疑われる場合には、健康保険が適用されることがあります。

ただし、美容目的や予防的な観点での検査の場合は、自費診療となるのが一般的です。事前に医療機関に確認することをお勧めします。

- 血液検査は痛いですか?また、どのくらいの時間がかかりますか?

-

採血の際には、注射針を刺すときにチクッとした痛みを感じますが、一瞬で終わります。採血自体にかかる時間は数分程度です。

不安な方は、事前に看護師に伝えておくと、リラックスできるように配慮してくれるでしょう。

- 検査結果はどのくらいでわかりますか?

-

検査項目や医療機関によって異なりますが、一般的には1週間から2週間程度で結果が出ます。結果は後日、再度受診して医師から直接説明を受けるのが基本です。

詳しい日程は検査を受けた医療機関にご確認ください。

- ホルモンの値が正常でも髪が抜けるのはなぜですか?

-

薄毛の原因はホルモンだけでなく、遺伝、栄養状態、血行、頭皮環境など、非常に多岐にわたります。

ホルモンの値が基準値内であっても、他の要因が複合的に絡み合って薄毛を引き起こしている可能性が考えられます。

また、ホルモンに対する感受性には個人差があります。検査はあくまで原因を探るための一つの手段であり、結果と症状を総合的に判断して、最適な対策を見つけていくことが重要です。

Reference

NATARELLI, Nicole; GAHOONIA, Nimrit; SIVAMANI, Raja K. Integrative and mechanistic approach to the hair growth cycle and hair loss. Journal of clinical medicine, 2023, 12.3: 893.

BOTCHKAREV, Vladimir A. Stress and the hair follicle: exploring the connections. The American journal of pathology, 2003, 162.3: 709-712.

GRYMOWICZ, Monika, et al. Hormonal effects on hair follicles. International journal of molecular sciences, 2020, 21.15: 5342.

MALTA JR, Mauri; CORSO, German. Understanding the Association Between Mental Health and Hair Loss. Cureus, 2025, 17.5.

SADICK, Neil S., et al. New insight into the pathophysiology of hair loss trigger a paradigm shift in the treatment approach. J Drugs Dermatol, 2017, 16.11: s135-s140.

WANG, Xuewen, et al. Integrated transcriptomics and metabolomics analyses of stress-induced murine hair follicle growth inhibition. Frontiers in Molecular Biosciences, 2022, 9: 781619.

ITO, Taisuke. Hair follicle is a target of stress hormone and autoimmune reactions. Journal of dermatological science, 2010, 60.2: 67-73.

AHN, Dongkyun, et al. Psychological stress-induced pathogenesis of alopecia areata: autoimmune and apoptotic pathways. International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24.14: 11711.

PETERS, Eva MJ, et al. Hair and stress: a pilot study of hair and cytokine balance alteration in healthy young women under major exam stress. PloS one, 2017, 12.4: e0175904.

ZHANG, Bing; CHEN, Ting. Local and systemic mechanisms that control the hair follicle stem cell niche. Nature reviews Molecular cell biology, 2024, 25.2: 87-100.