最近、髪のボリュームが減ってきた、抜け毛が気になる、髪にハリやコシがなくなったと感じていませんか。その悩みの原因は、食生活の乱れや生活習慣による「ミネラル不足」にあるかもしれません。

髪の健康は、私たちが毎日摂取する栄養素と深く結びついています。特に、亜鉛、銅、セレン、マグネシウムといったミネラルは、髪の成長や構造維持に重要な役割を担っています。

この記事では、なぜミネラルが髪にとって大切なのか、そして体内のミネラルバランスを知るための「ミネラル検査」について詳しく解説します。

科学的な視点からご自身の状態を把握し、的確なヘアケアを始めるための一歩を踏み出しましょう。

なぜ髪の健康にミネラル検査が重要なのか

薄毛や抜け毛といった髪の悩みに直面したとき、多くの人が育毛剤やシャンプーなど外側からのケアに目を向けがちです。

しかし、根本的な解決を目指すには、体の内側、特に栄養状態に目を向けることが重要です。

その中でもミネラルは、髪の健康を支える土台となる栄養素であり、そのバランスを知ることは薄毛対策の羅針盤となります。

髪の悩みの裏に隠れるミネラル不足

髪の毛は、そのほとんどが「ケラチン」というタンパク質でできています。しかし、タンパク質だけを摂取しても、健康な髪は作られません。

ケラチンを合成する過程や、髪の成長を促すためには、様々なビタミンやミネラルが補助的な役割を果たします。

もし、特定のミネラルが不足すると、髪を作るサイクルがうまく回らなくなり、髪が細くなったり、抜けやすくなったりするのです。

自分ではバランスの取れた食事を心がけているつもりでも、吸収率の問題や、特定の栄養素の消費量が増える生活習慣によって、知らず知らずのうちにミネラル不足に陥っているケースは少なくありません。

体からのサインを見逃さないために

髪は「健康のバロメーター」ともいわれます。体内の栄養状態が悪化すると、生命維持に直接関係の薄い髪や爪から影響が現れやすくなります。

つまり、髪のトラブルは、体が発している栄養不足のサインである可能性が高いのです。ミネラル検査は、この目に見えない体内の栄養バランスを可視化する有効な手段です。

感覚的な判断ではなく、客観的なデータに基づいて自分の体の状態を正確に把握することで、必要な栄養素を効率的に補い、的確な対策を講じることができます。

髪の健康に影響する主要ミネラル

| ミネラル名 | 主な働き | 不足時の影響 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | ケラチン合成、細胞分裂の促進 | 成長遅延、抜け毛、髪質の低下 |

| 銅 | メラニン生成、毛髪構造の強化 | 白髪、髪が細くなる、切れ毛 |

| セレン | 抗酸化作用、頭皮の健康維持 | 頭皮環境の悪化、フケ、抜け毛 |

| マグネシウム | タンパク質合成、血行促進 | 髪の成長不良、頭皮の血行不良 |

科学的根拠に基づいた薄毛対策の第一歩

薄毛対策には様々な情報が溢れていますが、すべての人に同じ方法が有効とは限りません。原因が異なれば、当然、対策も変わってきます。

ミネラル検査を行うことで、「どのミネラルが」「どのくらい」不足しているのかを具体的に特定できます。

この科学的根拠に基づいて食事内容を見直したり、サプリメントを選んだりすることで、より効果的で無駄のない対策が可能になります。

闇雲にケアを始めるのではなく、まずは自分の体の状態を知ることが、髪の悩みを解決するための最も確実な第一歩となるのです。

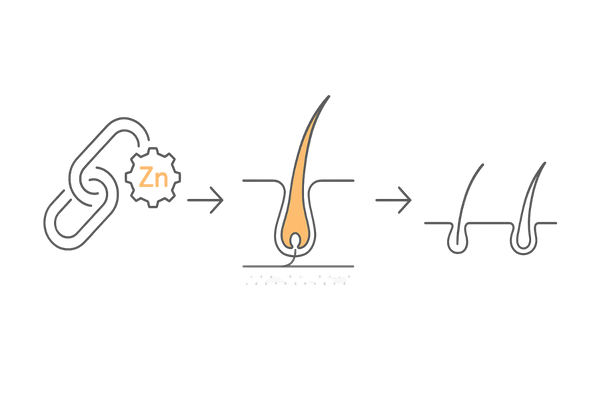

亜鉛と毛髪の成長・修復に必須の関係

数あるミネラルの中でも、亜鉛は髪の健康と特に深い関わりを持つ栄養素です。

「亜鉛は毛髪の成長と修復に必須」といわれる理由は、髪の主成分であるケラチンの合成や、毛母細胞の分裂に直接的に関与するためです。

亜鉛が不足すると、髪の成長サイクルそのものが滞ってしまいます。

亜鉛が髪の主成分ケラチンの合成を支える

私たちの髪の90%以上を構成するケラチンは、18種類のアミノ酸が結合してできたタンパク質です。

食事から摂取したアミノ酸を、ケラチンというタンパク質に再合成する際に、亜鉛が酵素の働きを助ける「補酵素」として機能します。

つまり、どれだけタンパク質の材料となるアミノ酸を摂取しても、亜鉛が不足していると、それを髪の毛に作り変える作業がスムーズに進みません。

亜鉛は、いわば髪の毛を作る工場における重要な作業員のような存在なのです。

成長期を維持し、抜け毛を防ぐ亜鉛の力

髪の毛には「ヘアサイクル」という生まれ変わりの周期があります。このサイクルの中で、髪が太く長く成長する期間を「成長期」と呼びます。

亜鉛は、髪の根元にある毛母細胞の細胞分裂を活発にすることで、この成長期を正常に維持する働きを担います。亜鉛が不足すると、毛母細胞の活動が鈍り、髪が十分に成長する前に成長期が終了してしまいます。

その結果、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりする原因となります。

また、亜鉛には男性ホルモンの一種であるジヒドロテストステロン(DHT)の生成を抑制する働きも報告されており、AGA(男性型脱毛症)の予防にも関わる重要なミネラルです。

亜鉛不足が引き起こす髪のトラブル

亜鉛不足は、髪に様々なトラブルを引き起こします。具体的には、髪の成長が遅れる、髪が細くなりハリやコシがなくなる、一本一本の髪がもろくなり切れやすくなる、そして抜け毛の増加などが挙げられます。

また、髪だけでなく、頭皮の乾燥や皮膚炎、爪がもろくなる、味覚に異常を感じるといった症状も、亜鉛不足のサインである可能性があります。

これらのサインに心当たりがある場合は、体内の亜鉛濃度が低下しているかもしれません。

亜鉛不足の主なサイン

| 分類 | 具体的なサイン |

|---|---|

| 髪・頭皮 | 抜け毛の増加、髪が細くなる、フケ、頭皮の炎症 |

| 皮膚・爪 | 肌荒れ、傷の治りが遅い、爪に白い斑点ができる、爪が割れやすい |

| その他 | 味覚・嗅覚の低下、免疫力の低下、食欲不振、疲れやすい |

亜鉛の状態を把握するミネラル検査

亜鉛は体内で作り出すことができず、食事から摂取する必要があります。しかし、加工食品の摂取が多い、過度なダイエット、多量の飲酒やストレスなど、現代の生活は亜鉛を消耗しやすい要因に満ちています。

そのため、意識的に摂取していても不足しがちなミネラルの一つです。ミネラル検査、特に血液検査を受けることで、血中の亜鉛濃度を正確に測定できます。

この数値を把握することが、適切な亜鉛の補給計画を立て、髪の健康を取り戻すための鍵となります。

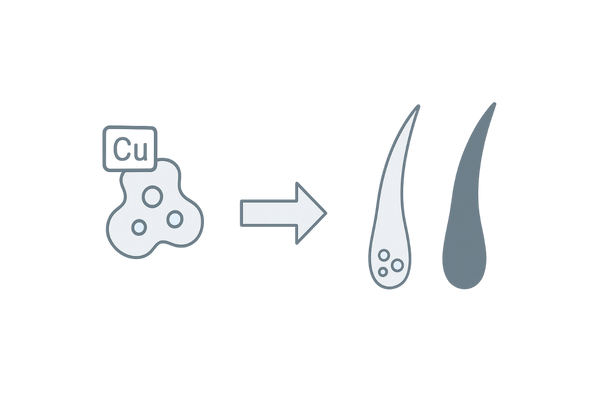

銅のメラニン生成と美しい毛髪構造

銅は、若々しく美しい髪を保つために重要な役割を果たすミネラルです。特に「銅はメラニン生成と毛髪構造の維持」に深く関わっており、髪の色や強さに直接影響を与えます。

白髪が気になり始めた方や、髪のハリ・ツヤが失われてきたと感じる方は、銅の働きに注目してみる価値があります。

銅が黒くツヤのある髪の色を保つ

髪の色は、メラニンという色素の量と種類によって決まります。このメラニンを生成する過程で中心的な役割を果たすのが、「チロシナーゼ」という酵素です。

そして、このチロシナーゼが活性化するためには銅を必要とします。銅が不足すると、チロシナーゼの働きが鈍り、メラニンを十分に生成できなくなります。

その結果、髪の色が薄くなったり、白髪が増えたりする原因となるのです。黒くツヤのある髪を維持するためには、十分な銅の供給が大切です。

強い毛髪構造を作る銅の役割

銅は、髪の強度としなやかさにも関わっています。髪の主成分であるケラチンタンパク質は、シスチン結合という強固な結合によって結びついています。

銅は、このシスチン結合を強化する働きを助け、髪の弾力や強度を高めます。銅が不足すると、この結合が弱くなり、髪がもろくなって切れ毛や枝毛が増える原因になります。

しなやかで切れにくい、強い毛髪構造を維持するためにも銅は重要なミネラルです。

銅を多く含む食品

| 食品カテゴリ | 具体的な食品名 |

|---|---|

| 魚介類 | 牡蠣、ホタルイカ、エビ、カニ |

| 豆類・ナッツ類 | カシューナッツ、アーモンド、大豆、納豆 |

| その他 | 牛レバー、ココア、ごま |

銅不足による白髪や髪質の変化

体内の銅が不足すると、髪にはどのような変化が現れるのでしょうか。最も分かりやすいのが白髪の増加です。メラニンが作られなくなるため、新しく生えてくる髪が色を持たずに白髪となります。

また、ケラチンの結合が弱くなることで、髪全体のハリやコシが失われ、うねりやパサつきが目立つようになることもあります。

これらの変化は加齢によるものと諦めてしまいがちですが、銅不足という栄養面の問題が関係している可能性も十分に考えられます。

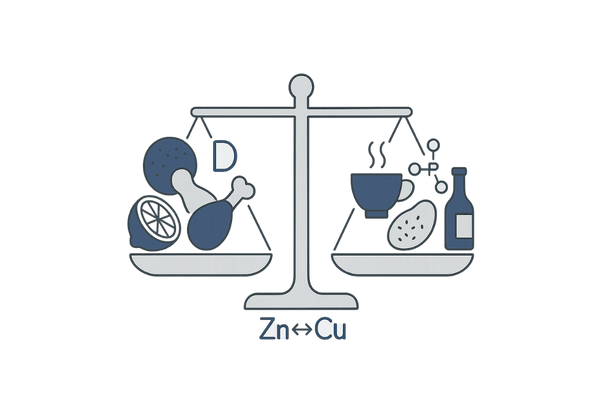

適切な銅の量を維持するためのポイント

銅は通常の食生活で極端に不足することは少ないミネラルですが、亜鉛のサプリメントを過剰に摂取すると、銅の吸収が妨げられることがあります。

亜鉛と銅は、体内で吸収される際に同じ経路を通るため、一方が過剰になるともう一方が吸収されにくくなる拮抗関係にあります。

ミネラルはバランスが非常に重要であり、特定の成分だけを大量に摂取することは避けるべきです。ミネラル検査で自身の状態を確認し、バランスの取れた摂取を心がけることが、髪の健康を守る上で大切です。

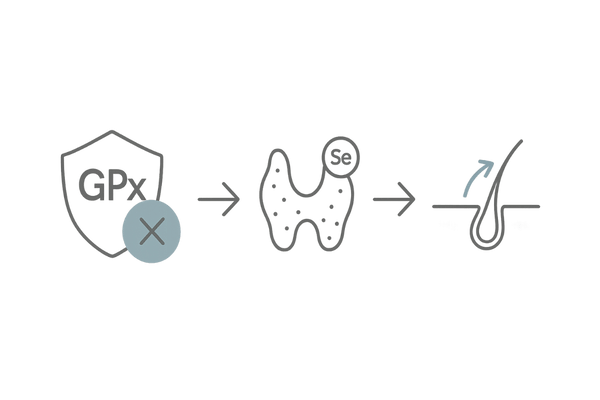

セレンの抗酸化作用と甲状腺機能の正常化

セレンは、強力な抗酸化作用を持つことで知られる必須ミネラルです。髪の健康においては、「セレンの抗酸化作用と甲状腺機能」への関与が特に重要です。

頭皮の健康を守り、ヘアサイクルを正常に保つために、セレンは縁の下の力持ちのような役割を果たしています。

セレンが頭皮の老化を防ぐ抗酸化作用

私たちは呼吸するだけで体内に活性酸素を発生させています。活性酸素は、過剰になると細胞を酸化させて傷つけ、老化を促進する原因となります。

頭皮の細胞も例外ではなく、活性酸素によるダメージを受けると、血行が悪くなったり、毛母細胞の働きが低下したりして、健康な髪が育ちにくい環境になってしまいます。

セレンは、「グルタチオンペルオキシダーゼ」という抗酸化酵素の主要な構成成分です。この酵素が活性酸素を除去することで、頭皮の細胞を酸化ストレスから守り、若々しく健康な状態に保つのです。

甲状腺機能とヘアサイクルの深い関わり

甲状腺は、体の新陳代謝をコントロールする甲状腺ホルモンを分泌する器官です。

この甲状腺ホルモンは、髪の成長にも深く関わっており、毛母細胞の活動を促進し、ヘアサイクルを正常に維持する働きがあります。

セレンは、甲状腺に最も多く存在するミネラルであり、甲状腺ホルモンが適切に機能するために必要です。

セレンが不足すると甲状腺の機能が低下し、ヘアサイクルに乱れが生じて休止期脱毛などを引き起こす可能性があります。髪の成長を根本から支えるためにも、甲状腺機能の正常化は非常に重要です。

セレン不足がもたらす頭皮環境への影響

セレンが不足し、抗酸化力が低下すると、頭皮は紫外線やストレスなどの外的刺激に対して無防備な状態になります。

これにより、頭皮が炎症を起こしやすくなったり、乾燥してフケやかゆみが発生したりするなど、頭皮環境の悪化を招きます。不健康な頭皮は、健康な髪が育つための土壌としては不適切です。

また、甲状腺機能の低下は、皮脂の分泌異常を引き起こすこともあり、頭皮が脂っぽくなったり、逆に乾燥したりする原因にもなります。

セレンを多く含む食品

| 食品カテゴリ | 具体的な食品名 |

|---|---|

| 魚介類 | マグロ、カツオ、イワシ、タラコ |

| 肉類・卵 | 豚レバー、鶏肉、卵 |

| 穀類 | 玄米、全粒粉パン |

バランスの取れたセレン摂取の重要性

セレンは、髪と頭皮の健康維持に欠かせないミネラルですが、過剰に摂取すると中毒症状を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

通常の食事で過剰になる心配はほとんどありませんが、サプリメントで補給する際には、推奨される摂取量を守ることが大切です。セレンは魚介類や肉類、玄米などに多く含まれています。

様々な食材をバランスよく食べることで、必要な量を適切に摂取することを心がけましょう。ミネラル検査は、不足だけでなく過剰な状態も把握できるため、安全で効果的な健康管理に役立ちます。

マグネシウムによるタンパク質合成と血行促進

マグネシウムは、体内で起こる300種類以上の酵素反応に関わる、生命維持に欠かせないミネラルです。

髪の健康においてもその役割は多岐にわたり、特に「マグネシウムはタンパク質合成と血行促進」を通じて、髪の成長を力強くサポートします。

マグネシウムが支える髪のタンパク質合成

髪の主成分がタンパク質であることは既に述べましたが、このタンパク質を合成する働きは、マグネシウムなしでは成り立ちません。

マグネシウムは、体内でエネルギーを作り出す際や、遺伝情報の伝達、そしてタンパク質を合成する全ての段階で、酵素の働きを助ける補因子として機能します。

マグネシウムが不足すると、体全体のタンパク質合成能力が低下し、それは髪の毛の生成にも直接影響します。健康で丈夫な髪を作るためには、その土台となるタンパク質合成の働きを正常に保つことが重要です。

頭皮の血行を促し栄養を届ける働き

髪の成長に必要な酸素や栄養素は、血液によって頭皮の毛母細胞まで運ばれます。したがって、頭皮の血行は髪の健康状態を左右する非常に重要な要素です。

マグネシウムには、血管の筋肉を弛緩させ、血管を広げて血流をスムーズにする働きがあります。

マグネシウムが十分に足りていると、頭皮の隅々まで血液が行き渡り、毛母細胞が活発に働くための栄養を効率的に届けることができます。

逆に不足すると、血管が収縮しやすくなり、頭皮の血行不良を招いて髪の成長を妨げる一因となります。

マグネシウムを多く含む食品

| 食品カテゴリ | 具体的な食品名 |

|---|---|

| 海藻類 | あおさ、わかめ、ひじき |

| 豆類・種実類 | アーモンド、カシューナッツ、ごま、大豆製品 |

| その他 | 玄米、ほうれん草、バナナ |

マグネシウム不足と髪の成長停滞

マグネシウムが不足すると、タンパク質合成の効率低下と頭皮の血行不良という二つの側面から、髪の成長にブレーキがかかります。

新しい髪が作られにくくなるだけでなく、既存の髪にも十分な栄養が行き渡らなくなるため、髪が細く、弱々しくなってしまいます。

慢性的なマグネシウム不足は、髪の成長期を短縮させ、抜け毛が増える原因にもなり得ます。

ストレスとマグネシウム消費の関係性

現代人がマグネシウム不足に陥りやすい大きな理由の一つに、ストレスがあります。人間はストレスを感じると、それに対抗するために体内のマグネシウムを大量に消費します。

ストレスが多い生活を送っている人は、食事から摂取する量以上にマグネシウムを失っている可能性があります。

ストレスが髪に悪いといわれるのは、自律神経の乱れや血行不良だけでなく、このマグネシウムの消耗も大きく関係しているのです。

日々の生活でストレスを感じやすい方は、特に意識してマグネシウムを摂取することが大切です。

- 加工食品や清涼飲料水の多い食生活

- 慢性的なストレス

- アルコールの過剰摂取

- 睡眠不足

ミネラル検査の種類と具体的な方法

自分の体内のミネラルバランスを知るためには、専門的な検査を受ける必要があります。

どのミネラルが不足しているか、あるいは過剰になっているかを客観的なデータで確認することで、的確な対策を立てることが可能になります。

ここでは、代表的なミネラル検査の種類と、その方法について解説します。

一般的なミネラル検査の種類

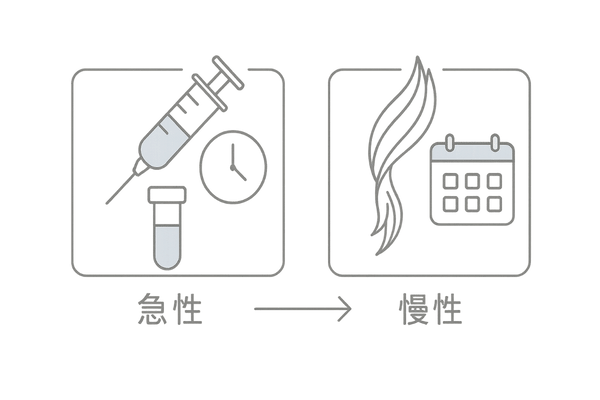

ミネラルバランスを調べる検査には、主に「血液検査」と「毛髪ミネラル検査」の二つがあります。それぞれに特徴があり、検査によってわかることや目的が異なります。

どちらの検査が自分に適しているかを知るために、それぞれの違いを理解しておきましょう。

医療機関で受ける血液検査

血液検査は、血液中に含まれるミネラルの濃度を測定する方法です。医療機関で採血を行い、分析します。この検査の最大のメリットは、体内の「現在」のミネラル状態を非常に正確に反映することです。

体は血液中のミネラル濃度を常に一定に保とうとする働き(ホメオスタシス)があるため、血液検査の数値に異常が見られる場合は、既に体内での欠乏や過剰がかなり進行している状態を示唆します。

薄毛だけでなく、何らかの体調不良を感じている場合に、その原因を探るための診断として有効です。検査結果は医師が判断し、必要に応じて治療や栄養指導を行います。

自宅で可能な毛髪ミネラル検査キット

毛髪ミネラル検査は、髪の毛を分析することで、体内のミネラル蓄積状態を測定する方法です。髪の毛は血液から栄養を取り込んで成長するため、過去数ヶ月間の体内のミネラルバランスが記録されています。

この検査のメリットは、自宅で手軽に行える点と、長期的なミネラルの蓄積傾向がわかる点です。

根本から数センチの髪の毛を少量カットして送付するだけで、必須ミネラルだけでなく、体に有害な重金属の蓄積度合いも調べることができます。

慢性的なミネラル不足や、将来的な健康リスクを予防するためのスクリーニングとして適しています。

血液検査と毛髪ミネラル検査の比較

| 項目 | 血液検査 | 毛髪ミネラル検査 |

|---|---|---|

| わかること | 「現在」の体内の状態 | 「過去(数ヶ月間)」の蓄積状態 |

| 検査場所 | 医療機関 | 自宅で可能 |

| 特徴 | 急性・現在の状態把握に優れる。治療方針の決定に用いる。 | 慢性的・長期的な傾向把握に優れる。予防や体質改善に役立つ。 |

検査結果の正しい見方と活用法

検査結果を受け取ったら、基準値と比較して自分の数値を確認します。基準値から外れている項目があれば、それが現在の栄養状態の課題です。

ただし、自己判断で特定のサプリメントを過剰に摂取することは避けるべきです。特に血液検査の結果については、必ず医師の説明を受けてください。

毛髪ミネラル検査の場合も、専門家のアドバイスを受けながら、まずは食生活の改善から始めるのが基本です。結果はあくまでも現状を把握するためのツールです。

そのデータをもとに、日々の生活習慣を見直し、バランスの取れた栄養摂取を心がけることが、髪の健康を取り戻すための最も重要なステップです。

食事でミネラルを補うための具体的なアプローチ

ミネラル検査で自分の栄養状態の課題が明らかになったら、次に取り組むべきは食生活の改善です。サプリメントも有効な手段ですが、基本は毎日の食事からバランス良く栄養を摂ることです。

ここでは、髪に重要なミネラルを効率的に補うための具体的な食事のアプローチを紹介します。

亜鉛を多く含む食材と効果的な摂り方

亜鉛は、特に肉類や魚介類に多く含まれています。中でも「牡蠣」は亜鉛の含有量が突出して多く、「海のミルク」とも呼ばれます。その他、牛肉の赤身、豚レバー、うなぎなどにも豊富です。

植物性食品では、納豆や豆腐などの大豆製品、カシューナッツやアーモンドなどのナッツ類からも摂取できます。亜鉛は、ビタミンCやクエン酸と一緒に摂ると吸収率が上がります。

例えば、牛肉のステーキにレモンを絞る、牡蠣にレモンを添えるといった食べ合わせは理にかなっています。

逆に、加工食品に多く含まれるフィチン酸や、コーヒー・緑茶に含まれるタンニンは亜鉛の吸収を妨げるため、食事のタイミングには少し気をつけると良いでしょう。

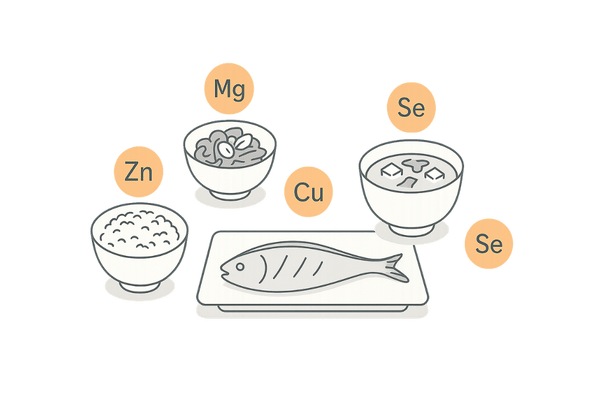

銅・セレン・マグネシウムが豊富な食事メニュー

これらのミネラルも、多様な食材を組み合わせることで効率的に摂取できます。例えば、銅は牛レバーやホタルイカ、カシューナッツに、セレンはマグロやカツオなどの魚類、卵に多く含まれます。

マグネシウムは、わかめやひじきなどの海藻類、納豆や豆腐などの大豆製品、アーモンド、ほうれん草など、非常に多くの食品に含まれています。

これらの食材を組み合わせた「海藻と豆腐の味噌汁」「ナッツとほうれん草の白和え」「玄米ご飯と焼き魚」といった和食中心のメニューは、髪に良いミネラルをバランス良く摂取するのに非常に適しています。

ミネラルの吸収を助ける・妨げる栄養素

| ミネラル | 吸収を助ける栄養素 | 吸収を妨げる要因 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | ビタミンC、クエン酸、動物性タンパク質 | フィチン酸、タンニン、食物繊維、カルシウムの過剰摂取 |

| マグネシウム | ビタミンD、クエン酸 | リン酸、脂肪、アルコール |

ミネラルの吸収を助ける栄養素と食べ合わせ

ミネラルは、単体で摂取するよりも、他の栄養素と組み合わせることで吸収率が大きく変わることがあります。

例えば、ほとんどのミネラルは酸性の環境で吸収されやすくなるため、梅干しやお酢などクエン酸を含む食品と一緒にとるのは良い方法です。

また、動物性タンパク質は亜鉛の吸収を助ける働きがあります。一方で、過剰な食物繊維や、インスタント食品に多いリン酸はミネラルの吸収を阻害することがあるため、注意が必要です。

一つの食材に偏るのではなく、多くの品目を少しずつ食べる「バランスの良い食事」が、結果的にミネラルの吸収効率を高める最善の方法です。

- 含有量だけでなく吸収率も考慮する

- 一つの成分に偏らずバランスを重視する

- 信頼できるメーカーの製品を選ぶ

サプリメントを利用する際の注意点

食事だけで改善が難しい場合や、特定のミネラルが極端に不足している場合は、サプリメントの利用も有効な選択肢です。しかし、利用する際にはいくつか注意点があります。

まず、ミネラル検査の結果や専門家のアドバイスに基づき、自分に必要な成分と量を把握することが大切です。次に、過剰摂取のリスクを避けるため、製品に記載されている摂取目安量を必ず守りましょう。

特に、亜鉛と銅のように互いに吸収を阻害しあうミネラルもあるため、複数のミネラルが含まれたバランスの取れた製品を選ぶか、摂取のタイミングをずらすなどの工夫が必要です。

サプリメントはあくまで食事の補助として捉え、基本となる食生活の改善と並行して進めることが重要です。

ミネラルの検査に関するよくある質問

- 検査はどのくらいの頻度で受けるべきですか?

-

一度検査を受けて食生活や生活習慣の改善に取り組んだ後、その効果を確認するために半年から1年後に再検査を受けることをお勧めします。

毛髪ミネラル検査は過去数ヶ月の平均値を反映するため、頻繁に受けても大きな変化は見られにくいです。

血液検査の場合は、治療の経過を追うために医師の指示に従って、より短い間隔で受けることもあります。まずは一度現状を把握し、対策後の変化を見るという流れが良いでしょう。

- ミネラルが不足する原因は何ですか?

-

ミネラル不足の原因は様々ですが、主に「摂取不足」「吸収阻害」「需要増大・排出促進」の三つに分けられます。インスタント食品や加工食品に偏った食事による摂取不足が最も一般的です。

また、食物繊維の摂り過ぎや、特定の薬の服用が吸収を妨げることもあります。

さらに、激しい運動、多量の発汗、慢性的なストレス、飲酒、喫煙などは体内のミネラルを通常以上に消費・排出させてしまうため、需要が増大し不足につながります。

- サプリメントだけで改善しますか?

-

サプリメントは不足している栄養素を効率的に補う上で非常に有効ですが、それだけで根本的な問題が解決するわけではありません。

ミネラルが不足する背景には、多くの場合、食生活の乱れや不健康な生活習慣が存在します。

サプリメントに頼り切るのではなく、まずは食事内容を見直し、栄養バランスの取れた食事を三食きちんと摂ることを基本とすべきです。

サプリメントはあくまで「補助」と位置づけ、生活習慣全体の改善とセットで取り組むことが、長期的な髪の健康につながります。

- 過剰摂取のリスクはありますか?

-

はい、あります。ミネラルは不足するだけでなく、過剰に摂取しても体に不調をきたす可能性があります。

例えば、亜鉛の過剰摂取は吐き気や免疫機能の低下、銅の吸収阻害を引き起こすことがあります。セレンも、過剰になると脱毛や爪の変形、胃腸障害などの症状が現れることがあります。

通常の食事で過剰摂取になることは稀ですが、複数のサプリメントを自己判断で服用している場合は注意が必要です。

各ミネラルには耐容上限量が設定されていますので、サプリメントを利用する際は必ず摂取量を確認し、守ることが重要です。

Reference

EL-ASHMAWY, Amal Ahmad; KHEDR, Abdalla Mohamed. Some trace elements level in alopecia areata. Egyptian Dermatology Online Journal, 2013, 9.1: 6.

KONDRAKHINA, Irina N., et al. A cross-sectional study of plasma trace elements and vitamins content in androgenetic alopecia in men. Biological Trace Element Research, 2021, 199.9: 3232-3241.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.

GADE, Anita, et al. Therapeutic use of trace elements in dermatology. Altern. Ther. Health Med, 2023, 29.4: 246-252.

WU, Ruiying, et al. Association Between Serum Trace Elements Level and Alopecia Areata: A Systematic Review and Meta‐Analysis. Journal of cosmetic dermatology, 2025, 24.1: e16740.

IQBAL, Tasawar, et al. Multivitamins and Minerals are used for the Treatment of Hair Loss. Sr. No Water-Soluble Vitamin Deficiency Signs and Symptoms, 1.

SKALNAYA, Margarita G., et al. Essential trace elements in human health: a physician’s view. Tomsk: Publishing House of Tomsk State University, 2018, 224: 1-222.

THOMPSON, Jordan M., et al. The role of micronutrients in alopecia areata: a review. American journal of clinical dermatology, 2017, 18.5: 663-679.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.