「最近、髪のボリュームが減ってきた」「抜け毛が気になる」と感じていませんか。その原因は、頭皮環境や生活習慣だけでなく、実は「肝臓」の健康状態にあるかもしれません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、不調があっても自覚症状が現れにくい特徴があります。しかし、栄養の代謝や解毒など、私たちの生命活動と髪の健康を維持するために非常に重要な役割を担っています。

この記事では、健康診断などで受ける肝機能検査の各数値が何を意味し、どのように私たちの体、そして髪の健康につながっているのかを詳しく解説します。

AST・ALTが示す肝細胞障害や、γ-GTPからわかるアルコール性肝障害、総蛋白・アルブミンが示す栄養状態と肝機能の関係性を理解し、体の内側から健康な髪を育むための第一歩としましょう。

肝機能と髪の健康 知られざる重要な関係

多くの方が、薄毛や抜け毛の悩みを頭皮の問題と捉えがちです。しかし、髪は血液から栄養を受け取って成長するため、体全体の健康状態が色濃く反映されます。

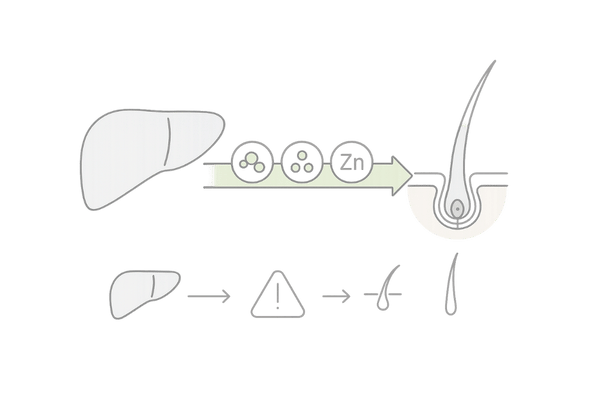

特に、栄養素の代謝と貯蔵を担う肝臓の機能は、健やかな髪を維持するために極めて重要です。肝臓の働きが低下すると、髪の成長に必要な栄養素が不足し、薄毛や髪質の悪化につながることがあります。

なぜ肝臓の健康が髪に影響するのか

肝臓は、食事から摂取した栄養素を体が利用しやすい形に変え、全身に送り出す「化学工場」のような役割を果たします。

髪の主成分であるタンパク質「ケラチン」も、肝臓でのアミノ酸の合成・分解といった代謝活動を経て生成されます。

もし肝機能が低下すると、このタンパク質の合成能力が落ち、髪の毛の材料が不足してしまいます。結果として、髪が細くなったり、ハリやコシが失われたり、成長が妨げられたりするのです。

肝臓の主な働き

- 栄養素の代謝・貯蔵

- アルコールや有害物質の解毒

- 胆汁の生成

薄毛が気になったら肝機能検査を考えるべき理由

前述の通り、肝臓は症状が出にくい臓器です。そのため、自覚がないまま機能が低下しているケースも少なくありません。薄毛や抜け毛といった髪の変化は、体が発するサインの一つである可能性があります。

特に、食生活の乱れや飲酒量の増加、ストレスの多い生活に心当たりがある方は、一度肝機能検査を受けてみることを推奨します。

検査によって客観的な数値で肝臓の状態を把握することが、根本的な原因の特定と対策につながります。

肝機能検査で何がわかるのか

肝機能検査は、血液中の特定の酵素やタンパク質の量を測定することで、肝臓がどの程度ダメージを受けているか、また正常に機能しているかを評価するものです。

主に「AST(GOT)」「ALT(GPT)」「γ-GTP」などの酵素の数値から肝細胞の障害の程度を、「総蛋白」や「アルブミン」から栄養状態と肝臓のタンパク質合成能力を調べます。

これらの数値を総合的に見ることで、肝臓の健康状態を詳しく把握できます。

主要な肝機能検査項目

| 検査項目 | 主にわかること | 関連キーワード |

|---|---|---|

| AST(GOT), ALT(GPT) | 肝細胞の破壊・障害の程度 | 肝細胞障害 |

| γ-GTP(γ-GT) | アルコールや薬剤による肝臓への負担 | アルコール性肝障害 |

| 総蛋白(TP), アルブミン(ALB) | 栄養状態、肝臓のタンパク質合成能力 | 栄養状態と肝機能 |

AST・ALTが示す肝細胞障害のサイン

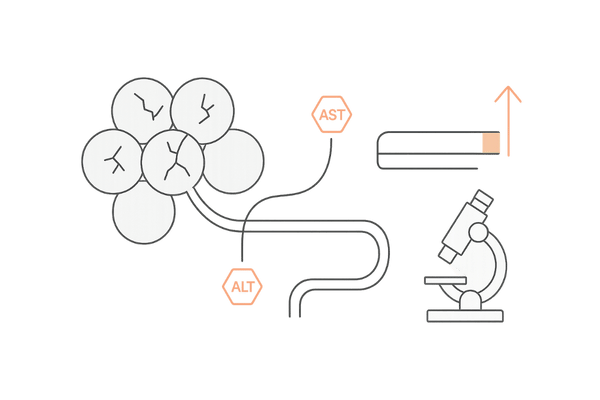

AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)とALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)は、健康診断の血液検査で必ずと言ってよいほど目にする項目です。

これらは肝細胞の中に多く含まれる酵素で、肝細胞が何らかの原因で破壊されると血液中に漏れ出します。そのため、血液中のASTとALTの数値は、肝細胞障害の有無や程度を知るための重要な指標となります。

AST(GOT)とALT(GPT)の基本的な役割

AST(別名:GOT)は肝臓だけでなく、心臓の筋肉や骨格筋、腎臓などにも存在します。

一方、ALT(別名:GPT)は主に肝臓に存在するため、ALTの上昇はより肝臓に特異的なダメージを示すと考えられています。これらの酵素は、体内でアミノ酸の代謝を助ける重要な働きを担っています。

通常は細胞内で働いていますが、細胞が壊れることでその役割を十分に果たせなくなります。

AST・ALTの基準値と異常値が意味すること

検査機関によって多少異なりますが、一般的にAST、ALTともに30 U/L以下が基準値とされています。この基準値を超えると、肝細胞が破壊されている状態、つまり「肝細胞障害」が疑われます。

数値が高ければ高いほど、障害の程度が重いことを示唆します。急性肝炎などでは1000 U/Lを超えることもありますし、慢性肝炎や脂肪肝では軽度から中等度の上昇が見られます。

AST・ALTが上昇する主な原因

| 原因 | 概要 | 影響 |

|---|---|---|

| ウイルス性肝炎 | B型・C型肝炎ウイルスなどによる肝臓の炎症。 | AST・ALTが著しく上昇することがある。 |

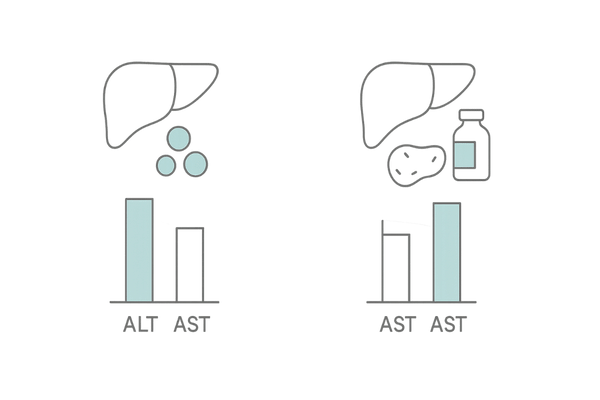

| アルコール性肝障害 | 過度なアルコール摂取による肝細胞の破壊。 | ASTがALTより優位に上昇する傾向がある。 |

| 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH) | 飲酒習慣がない人の肥満、糖尿病などによる脂肪肝。 | 軽度から中等度の上昇が見られる。 |

| 薬剤性肝障害 | 医薬品やサプリメントなどが原因の肝障害。 | 原因物質の中止で改善することが多い。 |

肝細胞障害が疑われる場合の生活習慣

ASTやALTの数値が高いと指摘された場合、まずはその原因を特定することが重要です。医師の指導のもと、原因に応じた対応が必要ですが、共通して見直すべきは生活習慣です。

肝臓に負担をかけないよう、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な休養を心がけましょう。特に、肝細胞の再生には良質なタンパク質やビタミン、ミネラルが必要です。

これらの栄養素が不足すると、髪の健康にも直接影響します。

ASTとALTの数値バランスからわかること

ASTとALTのどちらがより高く上昇しているか、その比率(AST/ALT比)も病態を推測する上で参考になります。一般的に、ウイルス性肝炎や脂肪肝ではALTがASTよりも高くなる傾向があります。

一方で、アルコール性肝障害や肝硬変、肝がんが進行した状態では、ASTがALTよりも高くなることが多いです。このバランスも考慮して、医師は総合的な判断を下します。

γ-GTPとアルコール性肝障害のリスク

γ-GTP(ガンマ・グルタミルトランスペプチダーゼ)は、お酒をよく飲む人にとって気になる検査項目ではないでしょうか。

この数値はアルコールに敏感に反応するため、「アルコール性肝障害」の指標として広く知られています。

しかし、γ-GTPが上昇する原因はアルコールだけに限らず、肝臓や胆道系の異常を知る手がかりにもなります。

γ-GTPとは?アルコールとの密接な関係

γ-GTPは、肝臓の解毒作用に関わる酵素です。アルコールや薬物が肝臓で分解される際に活発に作られるため、過度な飲酒が続くと血液中の数値が上昇します。

特に、日常的に飲酒する習慣がある人は数値が高くなりやすい傾向があります。そのため、γ-GTPは飲酒量の指標ともなり、禁酒や節酒をすることで数値が改善するかどうかを確認するためにも用いられます。

γ-GTPの数値と飲酒量の目安

| γ-GTP値 (U/L) | 状態の目安 | 考えられる飲酒習慣 |

|---|---|---|

| ~50 | 基準範囲内 | 適度な飲酒または飲酒習慣なし |

| 51~100 | 要注意 | 飲み過ぎの傾向(イエローカード) |

| 101~200 | 異常 | 常習的な過量飲酒の可能性 |

| 201~ | 高度異常 | アルコール性肝障害のリスクが高い |

※数値の目安は一般的なものであり、個人の体質や他の要因によっても変動します。

γ-GTPの数値が高い原因はアルコールだけではない

「お酒はほとんど飲まないのにγ-GTPが高い」という方もいます。

γ-GTPは、胆石や胆管炎などで胆汁の流れが悪くなった場合(胆道系疾患)や、特定の薬剤の影響、そして非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)でも上昇することがあります。

肥満や過食による脂肪肝は、アルコールを飲まない人にも増えており、肝機能の悪化や髪の栄養不足につながるため注意が必要です。

アルコール性肝障害を予防するための飲酒習慣

アルコール性肝障害を防ぐためには、まず自身の適量を知り、それを守ることが大切です。厚生労働省が示す指標では、1日の純アルコール摂取量は20g程度が「節度ある適度な飲酒」とされています。

また、週に2日以上は肝臓を休ませる「休肝日」を設けることも重要です。アルコールの分解には、ビタミンやミネラルが大量に消費されます。

これらの栄養素は髪の健康にも必要であるため、飲酒は髪の栄養を奪う行為ともいえます。

γ-GTPを下げるためにできること

γ-GTPの数値が高かった場合、最も効果的な対策は原因を取り除くことです。アルコールが原因であれば、節酒や禁酒を実践しましょう。

生活習慣の改善も有効で、特に適度な運動は脂肪肝の改善に役立ちます。

食事面では、肝臓の働きを助けるタウリン(魚介類)や、抗酸化作用のあるビタミンC・E(野菜・果物)などを意識的に摂取すると良いでしょう。

総蛋白・アルブミンで見る栄養状態と肝機能

総蛋白(TP)とアルブミン(ALB)は、血液中に含まれるタンパク質の量を測る検査項目です。

これらの数値は、体全体の栄養状態を反映すると同時に、タンパク質を合成する肝臓の能力を示す重要なバロメーターとなります。

髪の毛の約90%はタンパク質でできているため、総蛋白やアルブミンの数値は、髪の健康と直結していると言っても過言ではありません。

総蛋白(TP)が示す全身の栄養状態

総蛋白は、血液中に存在する100種類以上のタンパク質の総量を示します。その大部分はアルブミンとグロブリンというタンパク質で構成されています。

総蛋白の数値が低い場合、食事からのタンパク質摂取が不足している「低栄養状態」や、肝臓でのタンパク質合成能力が低下している「肝機能障害」、あるいは腎臓からタンパク質が漏れ出している可能性などが考えられます。

低栄養は、髪の成長に必要なエネルギーや材料が不足する直接的な原因です。

アルブミン(ALB)が髪の健康に重要な理由

アルブミンは、総蛋白の約60~70%を占める最も重要なタンパク質で、肝臓でのみ作られます。そのため、アルブミンの数値は肝臓の合成能力を非常に敏感に反映します。

アルブミンには、血液の浸透圧を調整する働きのほか、ホルモンや栄養素などを体の隅々まで運搬する「運び屋」としての役割があります。

髪の成長に必要な亜鉛などのミネラルも、アルブミンによって毛母細胞まで届けられます。したがって、アルブミンが減少すると、髪に栄養が届きにくくなり、薄毛や髪質の低下を招くのです。

アルブミンの主な働き

| 働き | 詳細 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 栄養素の運搬 | ミネラル、ビタミン、ホルモンなどを全身に運ぶ。 | 亜鉛などの髪の成長に必要な栄養素が毛根に届きにくくなる。 |

| 浸透圧の維持 | 血液中の水分量を適切に保ち、むくみを防ぐ。 | 頭皮の血行にも間接的に影響する可能性がある。 |

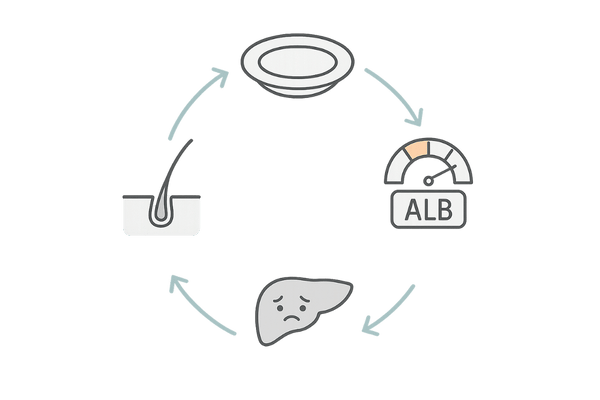

低栄養と肝機能低下の悪循環

栄養状態と肝機能は密接に関連しあっています。過度なダイエットや偏った食事でタンパク質が不足すると、アルブミンの数値が低下します。

一方で、肝炎や肝硬変などで肝機能が低下すると、十分にタンパク質を摂取していてもアルブミンを合成できなくなります。これが「低栄養と肝機能低下の悪循環」です。

このサイクルに陥ると、体全体の活力が失われるだけでなく、髪の毛のような生命維持に直接関わらない部分から栄養が削られていきます。

食事で改善する総蛋白とアルブミンの数値

総蛋白やアルブミンの数値を改善するためには、良質なタンパク質を十分に摂取することが基本です。肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などをバランス良く食事に取り入れましょう。

特に、体内では合成できない必須アミノ酸をバランス良く含む食品を選ぶことが重要です。また、タンパク質の合成を助けるビタミンB群や亜鉛も一緒に摂ることで、より効率的に体内で利用されます。

その他の重要な肝機能検査項目

AST、ALT、γ-GTP、総蛋白、アルブミンは肝機能検査の中心的な項目ですが、これら以外にも肝臓やその周辺臓器の状態を探るための重要な検査項目がいくつかあります。

これらの数値をあわせて見ることで、より多角的に健康状態を評価できます。

ALP(アルカリホスファターゼ)と胆道系の健康

ALPは、肝臓や胆管、骨、小腸などに含まれる酵素です。

肝臓で作られた胆汁の通り道である胆管が、胆石などで詰まったり、炎症を起こしたりすると、胆汁の流れが滞り、血液中のALPが上昇します。そのため、ALPは主に胆道系の異常を発見するのに役立ちます。

γ-GTPと同時に上昇している場合は、アルコール性肝障害や胆道系の疾患が疑われます。

ALPの基準値と注意点

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 一般的な基準値 | 100~325 IU/L程度(機関により異なる) |

| 注意点 | 骨の成長期にある子どもや青少年、妊娠中の女性では生理的に高値を示すことがある。 |

総ビリルビン(T-Bil)で黄疸のリスクを把握

ビリルビンは、古くなった赤血球が分解されるときにできる黄色い色素です。

通常は肝臓で処理されて胆汁中に排泄されますが、肝機能が低下したり、胆道が詰まったりすると、血液中のビリルビンが増加します。

このビリルビンが皮膚や白目に沈着すると、体が黄色く見える「黄疸」という症状が現れます。総ビリルビンの数値は、黄疸の有無や肝臓・胆道系の異常を知るための指標です。

LDH(乳酸脱水素酵素)が示す体のSOS

LDH(LD)は、体内のほぼすべての細胞に含まれている酵素で、糖がエネルギーに変わる際に働きます。

肝臓だけでなく心臓、腎臓、筋肉、血液など、体のどこかの臓器に障害が起きると細胞から漏れ出し、血液中の数値が上昇します。

そのため、LDH単独で異常の原因を特定することは難しいですが、ASTやALTなど他の検査項目とあわせて見ることで、障害が起きている場所を推測する手がかりになります。

肝機能検査を受ける前の準備と流れ

実際に肝機能検査を受けようと考えたとき、どこで受けられるのか、どのような準備が必要なのかを知っておくとスムーズです。正しい検査結果を得るためにも、事前の準備は大切です。

検査はどこで受けられるのか

肝機能検査は、一般的な血液検査に含まれる項目です。そのため、企業の定期健康診断や市区町村が実施する特定健診などで受けることができます。

また、体調に不安がある場合や、任意のタイミングで検査を受けたい場合は、内科や消化器内科などの医療機関で相談すれば検査が可能です。

最近では、自費で手軽に血液検査を受けられるサービスも登場しています。

検査前の食事や飲水に関する注意点

血液検査の結果は、直前の食事や運動の影響を受けることがあります。特に肝機能検査では、正確な数値を得るために、検査前10~12時間は食事を摂らない「空腹時」の採血が原則です。

アルコールは数日前から控えるのが望ましいです。水やお茶など、糖分を含まない飲み物は摂取しても問題ありません。検査を受ける医療機関の指示に必ず従ってください。

検査前日の過ごし方

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 食事 | 指示された時間以降は絶食。夕食は消化の良いものを軽めに。 |

| アルコール | 最低でも前日は禁酒。γ-GTPに影響が出やすい。 |

| 激しい運動 | ASTやLDHの数値が上昇する可能性があるため避ける。 |

検査結果の受け取りと見方

検査結果は、数日から1週間程度で出ることが多いです。結果表には、各検査項目の測定値と、その検査機関が設定する「基準値」または「基準範囲」が記載されています。

自分の数値がこの範囲内にあるか、それとも外れているかを確認するのが第一歩です。基準値を外れている項目があった場合は、放置せずに必ず医師に相談し、その意味や今後の対策について説明を受けましょう。

検査結果から始める肝臓ケアと美髪習慣

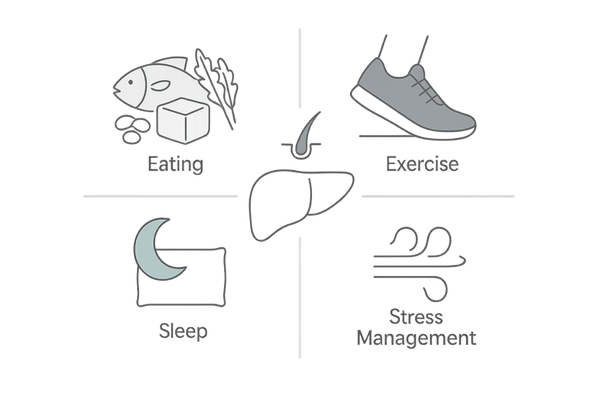

肝機能検査の結果は、今のあなたの生活習慣を映す鏡です。もし数値に異常が見られたら、それは体からの改善を求めるサインです。

肝臓をいたわる生活は、結果的に全身の健康、そして美しい髪を育むことにもつながります。ここでは、具体的な生活習慣の改善ポイントを紹介します。

肝臓に優しい食事の基本

肝臓ケアの食事の基本は、バランスの良い食事を規則正しく摂ることです。

肝細胞の再生を助ける良質なタンパク質、エネルギー源となる適度な炭水化物、肝臓の解毒や代謝をサポートするビタミン・ミネラルを豊富に含む野菜や果物を積極的に取り入れましょう。

特に、肝機能が低下しているときは、肝臓に負担をかける脂質の多い食事や、糖分の過剰摂取は避けるべきです。

髪と肝臓に良い栄養素

- 良質なタンパク質(魚、大豆製品、鶏むね肉)

- ビタミンB群(豚肉、レバー、玄米)

- 抗酸化ビタミン(緑黄色野菜、果物)

- 亜鉛(牡蠣、牛肉、ナッツ類)

運動習慣が肝機能にもたらす好影響

適度な運動は、肝機能改善に非常に効果的です。特に、脂肪肝の原因となる内臓脂肪を減らすためには、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動が推奨されます。

運動によって全身の血行が良くなることは、頭皮への血流を促進し、髪の成長にも良い影響を与えます。まずは週に3回、30分程度の運動から始めてみましょう。

ストレス管理と睡眠の重要性

過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血流を悪化させ、肝機能にも悪影響を及ぼします。また、睡眠不足は肝臓が休息し、再生する時間を奪ってしまいます。

質の高い睡眠を確保するため、就寝前のスマートフォン操作を控えたり、リラックスできる環境を整えたりする工夫が大切です。

自分なりのストレス解消法を見つけ、心身ともに健やかな状態を保つことが、肝臓と髪の健康を守ります。

肝機能検査に関するよくある質問

ここでは、肝機能検査に関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。

- 肝機能の数値が少し基準値を超えているだけですが、大丈夫でしょうか?

-

たとえわずかでも基準値を超えている場合は、肝臓が何らかの負担を感じているサインです。

一度の検査だけでは判断できないこともありますが、放置せずに生活習慣を見直すきっかけとすることが重要です。特に、数値が年々上昇傾向にある場合は注意が必要です。

再検査や精密検査が必要かどうか、医師に相談してください。

- サプリメントを飲んでいますが、肝機能に影響はありますか?

-

サプリメントや健康食品、漢方薬なども、体質によっては肝臓に負担をかけ、薬剤性肝障害の原因となることがあります。

良かれと思って摂取しているものが、かえって肝臓を疲れさせている可能性もゼロではありません。

肝機能の数値に異常が見られた場合は、摂取しているサプリメントなどを一旦中止し、医師や薬剤師に相談することをお勧めします。

- 肝機能の数値が悪いと、必ず薄毛になりますか?

-

肝機能の低下が必ずしも直接薄毛につながるわけではありません。薄毛の原因は、遺伝、ホルモンバランス、頭皮環境、ストレスなど複合的です。

しかし、肝機能の低下による栄養の代謝・運搬能力の悪化は、髪の健康にとって大きなマイナス要因であることは間違いありません。

髪の悩みを解決するための一つのアプローチとして、肝臓の健康を考えることは非常に有意義です。

- 検査結果を改善するには、どのくらいの期間がかかりますか?

-

原因や数値の程度、そして生活習慣の改善度合いによって個人差が大きいため、一概には言えません。

例えばアルコールが原因のγ-GTP上昇であれば、禁酒を始めて2週間から1ヶ月程度で数値の改善が見られることもあります。脂肪肝の改善には数ヶ月単位での取り組みが必要です。

焦らず、継続的に健康的な生活を送ることが何よりも大切です。

Reference

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

MATOS, Carla, et al. Nutrition and chronic liver disease. Journal of clinical gastroenterology, 2002, 35.5: 391-397.

GARG, Suruchi; SANGWAN, Ankita. Dietary protein deficit and deregulated autophagy: a new clinico-diagnostic perspective in pathogenesis of early aging, skin, and hair disorders. Indian Dermatology Online Journal, 2019, 10.2: 115-124.

GOLDBERG, Lynne J.; LENZY, Yolanda. Nutrition and hair. Clinics in dermatology, 2010, 28.4: 412-419.

TRÜEB, Ralph M. Nutritional disorders of the hair and their management. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 111-223.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

SAUBERLICH, Howerde E. Implications of nutritional status on human biochemistry, physiology, and health. Clinical Biochemistry, 1984, 17.2: 132-142.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.

FUHRMAN, M. Patricia; CHARNEY, Pamela; MUELLER, Charles M. Hepatic proteins and nutrition assessment. Journal of the American Dietetic Association, 2004, 104.8: 1258-1264.