健康診断や人間ドックで目にする「腎機能検査」。この検査が、実は私たちの髪の健康、つまり薄毛とも無関係ではないことをご存知でしょうか。

腎臓は体内の老廃物を排出し、血液をきれいにするフィルターの役割を担う重要な臓器です。その機能が低下すると、体全体の健康に影響が及び、頭皮環境や髪の成長にも影を落とすことがあります。

この記事では、腎機能検査の主要項目である「クレアチニン」や「eGFR」、「尿素窒素(BUN)」が何を示しているのかを詳しく解説します。

これらの数値を通じて自身の腎機能評価を行い、脱水状態や体のサインを正しく理解することが、健やかな髪を育む第一歩となるでしょう。

腎機能検査の基本と薄毛への影響

腎機能検査は、血液や尿を調べることで腎臓の健康状態を評価する検査です。腎臓は、私たちが生命活動を維持する上で欠かせない多くの役割を担っています。

この臓器の働きが髪の毛の健康にまで影響を及ぼすことを理解し、検査の重要性を認識することが大切です。

なぜ腎機能の評価が大切なのか

腎臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、機能がかなり低下するまで自覚症状が現れにくい特徴があります。そのため、定期的な検査による客観的な評価が非常に重要です。

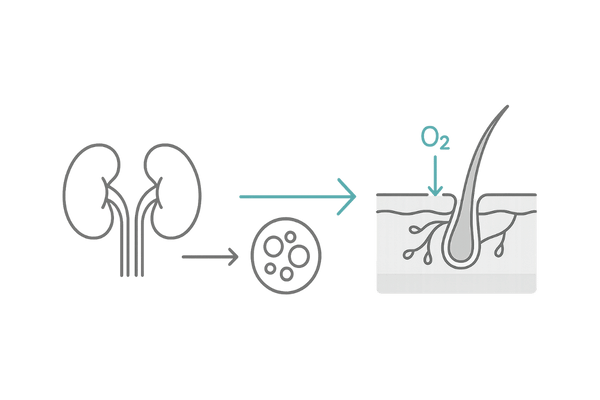

腎機能が低下すると、体内に老廃物や余分な水分が溜まり、高血圧や貧血、骨がもろくなるなどの様々な問題を引き起こします。さらに、血流の悪化は全身に影響し、頭皮への栄養供給も滞らせる原因となります。

これが、薄毛や抜け毛につながる可能性があるのです。早期に腎機能の変化を発見し、対策を講じることで、深刻な健康問題だけでなく、髪の悩みも未然に防ぐことにつながります。

腎臓の働きと髪の健康のつながり

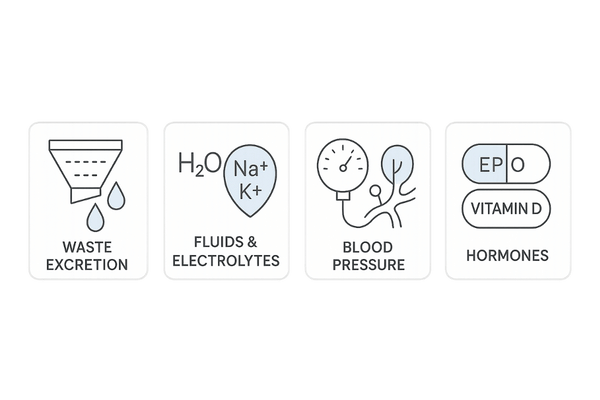

腎臓の主な働きは、血液をろ過して老廃物や塩分を尿として体外に排出することです。この働きにより、体内の水分量やミネラルバランスが適切に保たれます。

しかし、腎機能が衰えると、血液中に有害な物質が蓄積し、血液がドロドロの状態になります。このような状態は血行不良を招き、髪の毛の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなる一因です。

また、腎臓は体液のバランスを調整する役割も担っているため、機能低下は体の「脱水」にも関連します。体が水分不足に陥ると、頭皮も乾燥し、健康な髪が育ちにくい環境になってしまいます。

腎臓の主な働き

- 老廃物の排出

- 水分・電解質の調整

- 血圧の調整

- ホルモンの産生

検査を受ける前に知っておきたいこと

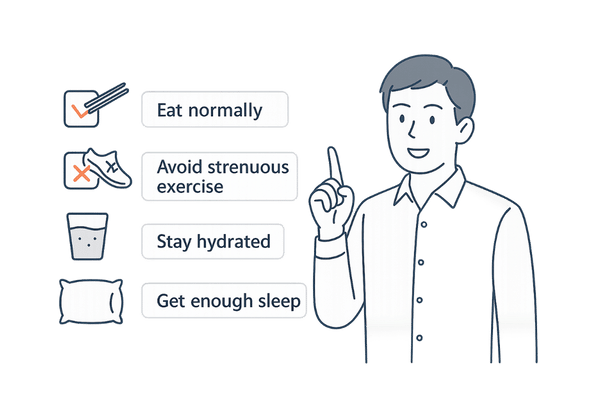

腎機能検査、特に血液検査を受ける際には、いくつかの注意点があります。クレアチニンや尿素窒素(BUN)といった項目は、直前の食事や運動、水分摂取量によって数値が変動することがあります。

例えば、検査前に激しい運動をするとクレアチニン値が一時的に上昇することがありますし、タンパク質の多い食事を摂ると尿素窒素(BUN)が上がりやすくなります。

正確な腎機能評価のためにも、検査前日は激しい運動を避け、普段通りの食事と水分補給を心がけることが推奨されます。もし不安な点があれば、事前に医師や検査技師に相談しましょう。

クレアチニン(CRE)で知る腎機能評価

クレアチニンは、腎機能検査において最も基本的な項目の一つです。この数値を見ることで、腎臓が老廃物を適切に排出できているかどうかの大まかな評価ができます。

筋肉量と密接な関係があるため、個人の体格を考慮して数値を解釈することが重要です。

クレアチニンとは何か?筋肉量との関係

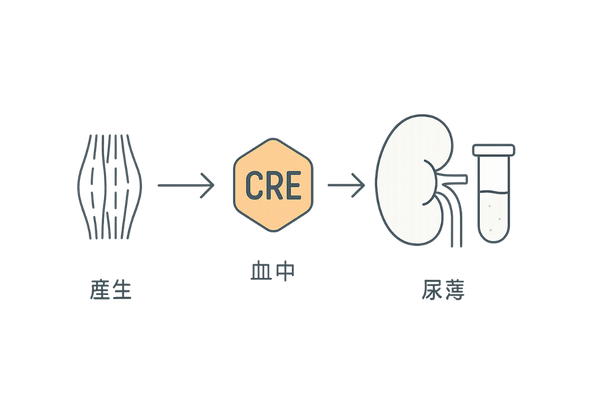

クレアチニンは、筋肉を動かすためのエネルギー源であるクレアチンリン酸が代謝された後にできる老廃物です。

筋肉で常に一定量が作られ、血液中に入り、そのほとんどが腎臓の糸球体というフィルターでろ過されて尿中に排出されます。腎機能が正常であれば、クレアチニンは速やかに排出されるため、血液中の濃度は一定の範囲内に保たれます。

しかし、腎機能が低下すると、ろ過能力が落ちるため、排出されるべきクレアチニンが血液中に溜まり、数値が上昇します。

クレアチニンの産生量は筋肉量に比例するため、一般的に男性は女性よりも数値が高くなる傾向があります。

クレアチニンの基準値

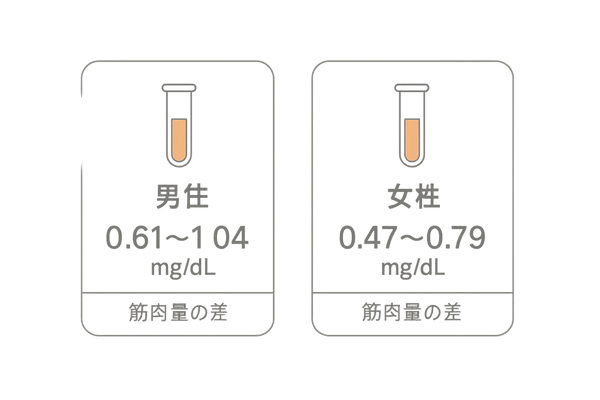

| 性別 | 基準値 (mg/dL) | 備考 |

|---|---|---|

| 男性 | 0.61~1.04 | 筋肉量が多いため女性より高め |

| 女性 | 0.47~0.79 | 筋肉量が少ないため男性より低め |

クレアチニンの基準値と腎機能評価の指標

クレアチニンの基準値は検査機関によって多少異なりますが、一般的に上記表の範囲が目安です。この基準値を超えて高い場合は、腎機能が低下している可能性を疑います。

ただし、注意が必要なのは、クレアチニン値は腎機能がある程度(約半分以下に)低下しないと基準値を超えてこないという点です。つまり、「基準値内だから安心」とは一概に言えません。

ごく初期の腎機能低下を発見するためには、後述する「eGFR」という指標を合わせて確認することが、より正確な腎機能評価につながります。

クレアチニン値が高い場合の原因

クレアチニン値が基準値よりも高い場合、最も考えられるのは腎機能の低下です。慢性腎臓病(CKD)、腎不全、腎炎、糖尿病性腎症など、腎臓自体の疾患が原因であることが多いです。

また、心不全や脱水によって腎臓への血流が減少した場合にも、一時的に数値が上昇することがあります。

まれに、筋肉量の非常に多いアスリートや、筋肉が壊れる病気(横紋筋融解症など)でも高値を示すことがあります。高値が続く場合は、必ず専門医の診察を受ける必要があります。

クレアチニン値が低い場合の原因

クレアチニン値が低い場合は、病的な意味を持つことは比較的少ないとされています。主な原因として、筋肉量の減少が挙げられます。

加齢による筋肉の衰え、長期の寝たきり状態、栄養不良、甲状腺機能亢進症などで筋肉量が減ると、クレアチニンの産生量も減るため数値は低くなります。特に女性や高齢者では、基準値より低い値を示すことがよくあります。

ただし、極端に低い場合は、何らかの筋肉疾患や栄養状態の問題が隠れている可能性も否定できないため、他の検査結果と合わせて総合的に判断します。

eGFR(推算糸球体濾過量)による精密な腎機能評価

クレアチニン値だけでは捉えきれない初期の腎機能低下を評価するために用いられるのがeGFRです。

この指標は、より実態に近い腎臓の働きを示してくれるため、現在の腎機能評価において非常に重要視されています。

eGFRとは?腎臓のろ過能力を示す指標

eGFRは「推算糸球体濾過量(estimated Glomerular Filtration Rate)」の略で、腎臓の糸球体が1分間にどれくらいの血液をろ過してきれいな血液(原尿)を作れるかを示す指標です。

実際のろ過量を直接測定するのは大変なため、血清クレアチニン値、年齢、性別から計算式で推算します。

健康な人のeGFRは約100mL/分/1.73m²であり、この数値が低いほど腎臓の働きが悪いことを意味します。

eGFRは、クレアチニン値がまだ基準値内であっても、腎機能の軽度な低下を鋭敏に捉えることができるのが大きな特徴です。

eGFRの計算方法と評価のポイント

eGFRは、医療機関で血液検査を行えば、血清クレアチニン値などから自動的に計算して報告してくれることがほとんどです。評価のポイントは、その絶対値です。

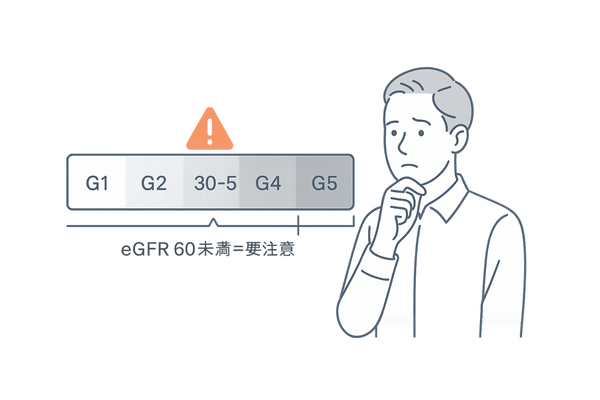

eGFRが60未満の場合、腎機能が健康な人の60%未満に低下していることを意味し、「慢性腎臓病(CKD)」の可能性があります。特に、この状態が3ヶ月以上続くとCKDと診断されます。

CKDは進行すると末期腎不全に至り、透析治療が必要になることもあるため、eGFR 60未満は重要な警戒ラインです。

eGFRによる腎機能のステージ

| ステージ | eGFR (mL/分/1.73m²) | 腎機能の状態 |

|---|---|---|

| 正常 | 90以上 | 腎機能は正常または亢進 |

| 軽度低下 | 60~89 | 腎機能の軽度な低下 |

| 中等度低下 | 30~59 | 腎機能の中等度な低下 |

| 高度低下 | 15~29 | 腎機能の高度な低下 |

| 末期腎不全 | 15未満 | 透析治療の準備が必要 |

eGFRが低い場合に考えられること

eGFRが低いということは、腎臓のろ過機能が低下していることを直接的に示しています。

その背景には、高血圧や糖尿病といった生活習慣病が原因で腎臓に負担がかかっている場合(糖尿病性腎症、腎硬化症)や、腎臓自体の病気(慢性糸球体腎炎など)が隠れている場合があります。

eGFRの低下は、心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患のリスクを高めることも知られています。腎機能の低下は全身の健康状態と密接に関連しているため、eGFRの数値には常に注意を払う必要があります。

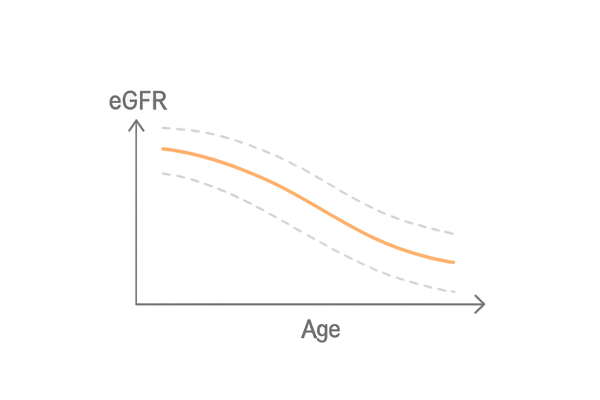

年齢で変わるeGFRの基準

eGFRは加齢とともに自然に低下していく傾向があります。高齢になると筋肉量が減少し、それに伴いクレアチニンの産生量も減るため、クレアチニン値だけを見ていると腎機能低下を見逃すことがあります。

eGFRは年齢を加味して計算するため、高齢者の腎機能評価にも適しています。ただし、加齢による自然な低下と、病気による低下を区別することは重要です。

年齢を重ねるほど、eGFRの数値を定期的にチェックし、その変化を追っていくことが健康管理の上で大切になります。

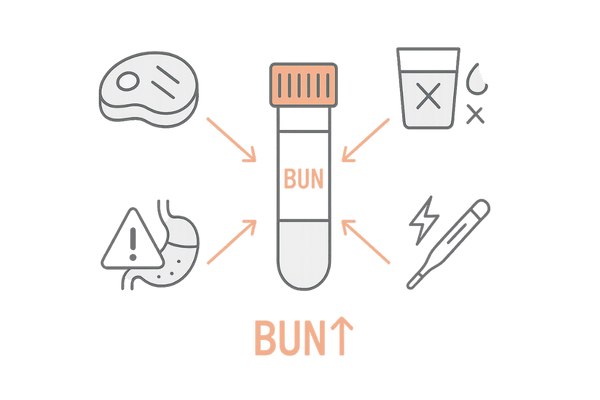

尿素窒素(BUN)で見る腎機能と脱水

尿素窒素(BUN)も、クレアチニンと並んで腎機能を知るための重要な血液検査項目です。

BUNは腎機能だけでなく、食事の内容や体内の水分バランスにも影響を受けるため、その変動要因を理解することが、体を正しく評価する鍵となります。

尿素窒素(BUN)とは?タンパク質代謝の最終産物

尿素窒素(BUN:Blood Urea Nitrogen)は、食事で摂取したタンパク質が体内で利用され、最終的に分解されてできる老廃物です。

肝臓でアンモニアから合成され、血液によって腎臓に運ばれ、尿中に排出されます。クレアチニンと同様に、腎機能が低下すると尿中への排出が滞り、血液中の濃度が上昇します。

しかし、クレアチニンが主に筋肉量に依存するのに対し、BUNは食事で摂取するタンパク質の量や、体内の水分量(脱水)、消化管からの出血など、腎臓以外の要因でも大きく変動する特徴があります。

尿素窒素(BUN)の基準値

| 項目 | 基準値 (mg/dL) | 特徴 |

|---|---|---|

| 尿素窒素 (BUN) | 8~20 | 腎機能、食事、脱水などで変動 |

尿素窒素(BUN)の基準値と変動要因

BUNの基準値は一般的に8~20mg/dLの範囲内とされています。この数値は様々な要因で変動します。例えば、肉や魚などのタンパク質を多く摂取するとBUNは上昇します。

また、発熱や怪我、手術後など、体内のタンパク質異化(分解)が亢進する状態でも高値を示します。

逆に、タンパク質の摂取が極端に少ない場合や、肝臓の機能が著しく低下している(尿素を合成できない)場合は、BUNは低い値を示します。

尿素窒素(BUN)が高い原因は腎機能低下と脱水

BUNが高値を示す最も一般的な原因は、腎機能の低下です。腎臓の排出能力が落ちることで、血中にBUNが蓄積します。もう一つの重要な原因が「脱水」です。

汗をかきすぎたり、水分摂取が不足したりして脱水状態になると、血液が濃縮され、相対的にBUNの濃度が高くなります。

また、腎臓に送られる血液量も減少し、尿の量が減るため、BUNの排出効率がさらに低下します。このため、BUNは腎機能と脱水の両方を評価する指標として利用されます。

特に高齢者は脱水に陥りやすいため注意が必要です。

尿素窒素(BUN)が低い場合に考えられること

BUNが基準値よりも低い場合、通常は大きな問題となることは少ないです。考えられる原因としては、タンパク質の摂取不足が挙げられます。

極端なダイエットや偏った食生活を送っていると、BUNが低くなることがあります。

また、肝臓はアンモニアから尿素を合成する場所であるため、重度の肝障害(肝硬変など)があると、尿素を十分に作れなくなり、BUNが著しく低下することがあります。

妊娠中は体内の水分量が増加するため、相対的にBUNが低くなる傾向があります。

クレアチニンと尿素窒素(BUN)の比率でわかること

腎機能や体内の水分状態をより詳しく評価するために、BUNとクレアチニンの値を単独で見るだけでなく、両者の比率(BUN/クレアチニン比)を確認することがあります。

この比率は、腎機能障害の原因を探る上で重要な手がかりを与えてくれます。

BUN/クレアチニン比の重要性

BUNとクレアチニンは、どちらも腎臓から排出される老廃物ですが、腎臓での扱われ方が少し異なります。クレアチニンは腎臓の糸球体でろ過された後、ほとんど再吸収されずに尿中に排出されます。

一方、BUNは糸球体でろ過された後、尿細管という場所で水分と一緒に一部が血液中に再吸収されます。この再吸収の度合いは、尿の流れの速さ、つまり脱水の状態に影響を受けます。

この性質の違いを利用することで、BUNとクレアチニンの比率から、腎機能低下の原因がどこにあるのかを推測できるのです。

比率から推測する腎機能と脱水の状態

一般的に、BUN/クレアチニン比は10前後が正常とされています。

この比率が20を超えるような高い値を示す場合、脱水や消化管出血、高タンパク食、心不全など、腎臓そのものではなく、腎臓への血流が低下している状態(腎前性腎不全)が疑われます。

脱水状態では、体は水分を保持しようとして尿細管での水分再吸収を活発にするため、BUNも一緒に多く再吸収され、血中BUN濃度がクレアチニンに比べて不釣り合いに上昇します。

逆に、比率が10を下回る低い値の場合は、タンパク質摂取の極端な不足や重篤な肝障害、透析治療中などが考えられます。

BUN/クレアチニン比から見る状態

| BUN/クレアチニン比 | クレアチニン | 考えられる状態 |

|---|---|---|

| 高い (20以上) | 正常~軽度上昇 | 脱水、心不全、高タンパク食、消化管出血など(腎前性) |

| 正常 (10~20) | 上昇 | 腎臓自体の障害(腎性) |

| 低い (10未満) | 正常~上昇 | 低タンパク食、肝不全、透析中など |

腎前性・腎性・腎後性腎不全との関連

急性腎不全は、原因によって腎前性、腎性、腎後性の3つに大別されます。BUN/クレアチニン比は、これらの鑑別に役立ちます。

「腎前性腎不全」は、脱水や心不全、大出血などにより腎臓への血流が不足することで起こります。この場合、BUN/クレアチニン比は上昇します。

「腎性腎不全」は、腎炎や薬剤などによって腎臓自体がダメージを受けて機能しなくなる状態です。この場合、BUNとクレアチニンが両方とも上昇し、比率は正常範囲内に留まることが多いです。

「腎後性腎不全」は、尿路結石や前立腺肥大などで尿の通り道が塞がれることで起こります。この場合は、病状の進行度によって比率は様々に変動します。

腎機能検査の結果を改善するための生活習慣

腎機能検査で異常を指摘された場合や、将来の腎臓の健康を維持するためには、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。

食事、運動、水分補給といった基本的な要素が、腎臓への負担を軽減し、その機能を守ることにつながります。

食生活の見直しポイント

腎機能の維持・改善において、食生活は最も重要な要素の一つです。特に塩分とタンパク質の摂取量に注意を払う必要があります。塩分の過剰摂取は高血圧を招き、腎臓に大きな負担をかけます。

加工食品や外食を控え、薄味を心がけましょう。また、タンパク質は体に必要な栄養素ですが、摂りすぎると老廃物である尿素窒素(BUN)が増え、腎臓に負担をかけます。

ただし、自己判断で極端なタンパク質制限を行うのは危険です。腎機能の程度に応じた適切な摂取量があるので、必ず医師や管理栄養士の指導のもとで行ってください。

カリウムやリンの制限が必要になる場合もあります。

腎機能に配慮した食事のポイント

| 栄養素 | 心がけること | 主な食品 |

|---|---|---|

| 塩分 | 減塩を徹底する(1日6g未満が目標) | 漬物、干物、インスタント食品、加工肉 |

| タンパク質 | 過剰摂取を避ける(医師の指示に従う) | 肉類、魚介類、卵、大豆製品 |

| カリウム | 腎機能低下時は制限が必要な場合も | 生野菜、果物、いも類 |

適度な運動と水分補給の重要性

適度な運動は、血行を促進し、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予防・改善に役立ちます。ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を継続的に行うことが推奨されます。

ただし、激しい運動は筋肉を傷つけ、クレアチニン値を上昇させる可能性があるため避けるべきです。 また、適切な水分補給は腎臓の健康にとって欠かせません。

水分が不足すると脱水状態になり、腎臓への血流が減少してBUNが上昇します。こまめに水を飲む習慣をつけ、体内の水分バランスを保ちましょう。

ただし、腎機能が著しく低下している場合は水分制限が必要なこともあるため、医師の指示に従うことが大切です。

腎機能評価に基づいた健康管理

自身の腎機能の状態をクレアチニンやeGFRといった数値で正しく把握し、それに基づいた健康管理を行うことが重要です。

例えば、eGFRが軽度低下の段階であれば、これ以上の悪化を防ぐために生活習慣の改善を積極的に行います。中等度以上に低下している場合は、専門医による治療と、より厳格な食事管理が必要になります。

定期的に検査を受けて数値の変化を追い、自分の体と向き合うことが、腎臓、そして髪の健康を守るための鍵となります。

検査前に注意すべきこと

- 前日の暴飲暴食や多量の飲酒を避ける

- 激しい運動は控える

- 十分な睡眠をとる

腎機能検査に関するよくある質問

- 腎機能検査はどのくらいの頻度で受ければよいですか?

-

特に自覚症状や基礎疾患がない健康な方であれば、年に一度の健康診断でチェックするのが一般的です。

ただし、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病がある方や、家族に腎臓病の人がいる方、過去に腎機能の異常を指摘されたことがある方は、医師の指示に従い、より頻繁に(例えば3ヶ月~半年に一度など)検査を受けることが推奨されます。

eGFRの数値によっても適切な検査頻度は異なります。

- 尿検査だけでも腎機能はわかりますか?

-

尿検査は腎機能評価の重要な一部です。特に、尿中のタンパク質(尿タンパク)やアルブミンを調べることで、腎臓のフィルター機能に障害がないかを知ることができます。

これは、血液検査でクレアチニンやeGFRに異常が現れる前の、ごく初期の腎臓のダメージを発見するのに非常に有効です。

血液検査と尿検査の両方を組み合わせることで、より正確で総合的な腎機能評価が可能になります。

- クレアチニンやBUNの数値を下げる薬はありますか?

-

クレアチニンやBUNの数値を直接的に下げることを目的とした特効薬はありません。

これらの数値は腎機能の状態を反映した結果であるため、治療の基本は、腎機能低下の原因となっている元の病気(例えば高血圧や糖尿病など)の管理や治療になります。

血圧をコントロールする薬や血糖値を下げる薬、あるいは腎臓を保護する作用のある薬などが処方され、結果的に腎機能の悪化を防ぎ、数値の安定につながることが期待されます。

- 腎機能が悪いと、薄毛の治療薬は使えませんか?

-

薬の種類によります。多くの薬は腎臓または肝臓で代謝・排泄されるため、腎機能が低下している場合は薬の成分が体内に蓄積しやすくなり、副作用のリスクが高まることがあります。

薄毛治療薬を使用する際は、自己判断で開始するのではなく、必ず医師に相談してください。

医師はあなたの腎機能評価(eGFRなど)に基づいて、薬の使用の可否や、必要であれば投与量の調整などを判断します。

安全な治療のためにも、既往歴や現在の健康状態を正確に伝えることが重要です。

Reference

KAKAR, Shruti. Cutaneous Manifestations in Chronic Renal Failure Patients in Co-Relation with Renal Function Test. 2018. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).

BICHSEL, Kyle Jonathon. EGFR deficiency results in defective hair follicle cycling, resistance to chemotherapy-induced alopecia, and cutaneous inflammation. Creighton University, 2012.

SHETTY, Sachin Manohar. Cutaneous manifestations in patients with chronic kidney disease on hemodialysis. 2017. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).

GÜVERCIN, BEYHAN, et al. The relationship between dermatological findings and serum interleukin 31 and serum uridine diphosphate glucose ceramide glucosyltransferase levels among patients with chronic kidney disease. Hippokratia, 2019, 23.2: 75.

SUPHALA, B. A clinical study of cutaneous manifestations in chronic renal failure patients at kims hubli. 2013. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).

SANAI, Madiha, et al. Dermatologic manifestations in patients of renal disease on hemodialysis. 2016.

CHENNAI, TAMIL NADU. CUTANEOUS MANIFESTATIONS OF CHRONIC RENAL FAILURE AND RENAL TRANSPLANTATION. 2012.

LEVILLARD, Dinah Theresa; KAMBIL, Srinath M. Cutaneous manifestations in chronic renal disease–An observational study of skin changes, new findings, their association with hemodialysis, and their correlation with severity of CKD. International Journal of Scientific and Research Publications, 2015, 5.3: 727-36.

CHAITRA, S. Mucocutaneous Manifestations in Patients of Chronic Kidney Disease Stage 5D on Maintenance Hemodialysis: A Cross-Sectional Study. 2019. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).

JAYAKALA, T. A Study on eGFR, Protein-Creatinine ratio, Thyroid and Lipid Profile on assessing risk factor for renal dysfunction. 2019. PhD Thesis. Trichy SRM Medical College Hospital & Research Centre, Trichy.