最近、髪のボリュームが気になり始めた方、その原因は頭皮環境だけでなく、体内の栄養状態にあるかもしれません。特に、血液の状態は髪の健康に深く関わっています。

この記事では、健康診断でも行われる「血球検査」に焦点を当て、ヘモグロビンや白血球などの数値が示す意味と、薄毛との関係を詳しく解説します。

血液中の細胞たちが発する小さなサインを読み解き、体の内側から健康な髪を育むためのヒントを見つけましょう。

血球検査とは?薄毛との意外な関係性

血球検査は、血液中に含まれる細胞成分を分析する基本的な検査です。多くの人が健康診断などで一度は受けた経験があるでしょう。この検査が、なぜ薄毛の原因を探る上で重要なのでしょうか。

ここでは、血球検査の概要と、髪の健康との間に存在する深い結びつきについて解説します。

血液が教えてくれる体のサイン

私たちの血液は、全身の細胞に酸素や栄養を届け、老廃物を回収する重要な役割を担っています。血液は液体成分である「血漿(けっしょう)」と、細胞成分である「血球」から構成されます。

血球には、酸素を運ぶ「赤血球」、体を守る「白血球」、出血を止める「血小板」の3種類があり、これらの数や形、大きさを調べるのが血球検査です。

それぞれの血球がバランスを保って機能することで、私たちの健康は維持されます。もし、これらのバランスが崩れると、体に様々な不調が現れ、その一つとして髪の毛に影響が及ぶことがあるのです。

なぜ薄毛の原因究明に血球検査が役立つのか

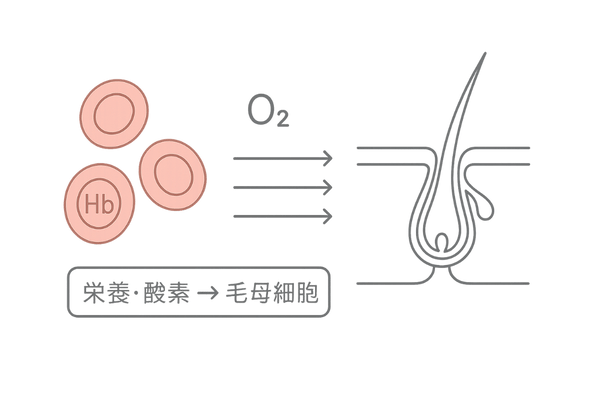

髪の毛が健やかに成長するためには、毛根にある毛母細胞が活発に細胞分裂を繰り返す必要があります。この活動には、十分な酸素と栄養が欠かせません。

血球検査によって、例えば赤血球の数が少なかったり、酸素を運ぶヘモグロビンの量が不足していたりする「貧血」の状態がわかると、頭皮への酸素・栄養供給が滞っている可能性が考えられます。

栄養不足に陥った毛母細胞は正常に活動できなくなり、結果として髪の成長が妨げられ、薄毛や抜け毛につながるのです。

このように、血球検査は髪の成長に必要な体内環境が整っているかを知るための重要な手がかりとなります。

血球検査でチェックする主要な項目

血球検査では、赤血球、白血球、血小板に関連する複数の項目を同時に測定します。これらの数値を総合的に見ることで、体の状態をより詳しく把握できます。

例えば、赤血球系では数やヘモグロビン濃度、白血球系では総数や種類別の割合、血小板系ではその数などを調べ、貧血の有無や種類、感染症、炎症、出血傾向などを評価します。

血球検査の主な分類

| 分類 | 主な検査項目 | 調べる内容 |

|---|---|---|

| 赤血球系 | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCVなど | 貧血の有無やその種類 |

| 白血球系 | 白血球数、白血球分画(好中球、リンパ球など) | 感染症、炎症、アレルギー、血液疾患の可能性 |

| 血小板系 | 血小板数 | 出血傾向や血栓のリスク |

検査を受ける前の準備と注意点

血球検査は通常、特別な食事制限などを必要としません。ただし、他の血液検査(血糖値や中性脂肪など)と同時に行う場合は、空腹時採血が求められることがあります。

検査当日は、腕をまくりやすい服装で行くとスムーズです。採血後は、指示された時間、採血部位をしっかりと押さえて止血します。内出血を防ぐため、採血部位を揉まないように注意しましょう。

もし、血液をサラサラにする薬を服用している場合や、採血で気分が悪くなった経験がある場合は、事前に医師や看護師に伝えておくと安心です。

ヘモグロビンとヘマトクリット|貧血の診断の基本

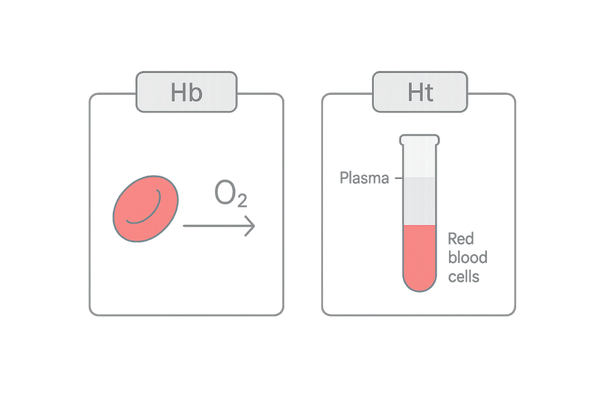

貧血の診断において、最も基本的で重要な指標となるのが「ヘモグロビン(Hb)」と「ヘマトクリット(Ht)」です。

これらの数値は、血液中の赤血球がどれだけ酸素を運べるかを示しており、髪の健康状態を考える上でも無視できません。

ここでは、それぞれの役割と基準値、そして髪に与える影響について掘り下げていきます。

ヘモグロビン(Hb)の役割と基準値

ヘモグロビンは、赤血球に含まれる赤い色素を持つタンパク質です。

その主な役割は、肺で酸素と結びつき、全身の細胞へ酸素を届けることです。細胞に酸素を供給した後は、二酸化炭素を受け取って肺まで運び出す働きも担います。

ヘモグロビンの量が不足すると、体の各組織が酸欠状態になり、めまいや動悸、倦怠感といった貧血の症状が現れます。

特に頭皮の毛母細胞は、活発な細胞分裂のために多くの酸素を必要とするため、ヘモグロビン不足の影響を受けやすい部分です。

ヘモグロビン・ヘマトクリットの基準値(成人)

| 項目 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| ヘモグロビン (g/dL) | 13.1~16.3 | 12.1~14.5 |

| ヘマトクリット (%) | 39.8~51.8 | 33.4~44.9 |

※基準値は検査機関によって多少異なります。

ヘマトクリット(Ht)が示す血液の濃さ

ヘマトクリットは、血液全体に占める赤血球の容積の割合をパーセントで示したものです。簡単に言えば「血液の濃さ」を示す指標と考えることができます。

ヘマトクリット値が低い場合は、血液中の赤血球が相対的に少ないことを意味し、貧血が疑われます。

逆に、高すぎる場合は、脱水などで血液が濃縮している状態(多血症)の可能性があり、血栓のリスクが高まることもあります。

ヘモグロビンとヘマトクリットは相関する数値であり、貧血の診断では両方の値を参考にします。

低ヘモグロビンが髪の毛に与える影響

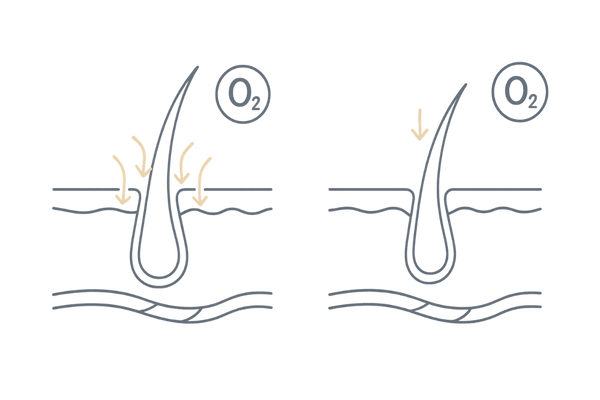

ヘモグロビン値が低い状態、つまり貧血は、髪の成長サイクルに深刻な影響を及ぼします。髪を作り出す毛母細胞は、体の中でも特に細胞分裂が活発な場所の一つです。

そのため、大量の酸素と栄養を常に必要とします。しかし、低ヘモグロビン状態では、頭皮の毛細血管まで十分に酸素が届きません。

酸素不足に陥った毛母細胞はエネルギーを作り出せず、分裂する力が弱まります。その結果、新しく生えてくる髪が細くなったり、十分に成長する前に抜け落ちてしまったりするのです。

これが、貧血が薄毛や抜け毛の原因となり得る理由です。

貧血の診断における重要性

薄毛の悩みで専門機関を訪れた際に、問診や視診と合わせて血球検査を行うのは、このような体内の栄養状態を確認するためです。

特に女性の場合、月経や妊娠・出産、無理なダイエットなどにより、自覚症状がないまま鉄欠乏性貧血に陥っているケースが少なくありません。

ヘモグロビンやヘマトクリットの数値を客観的に評価することは、貧血の診断を下し、薄毛の根本的な原因にアプローチするための第一歩として非常に重要です。

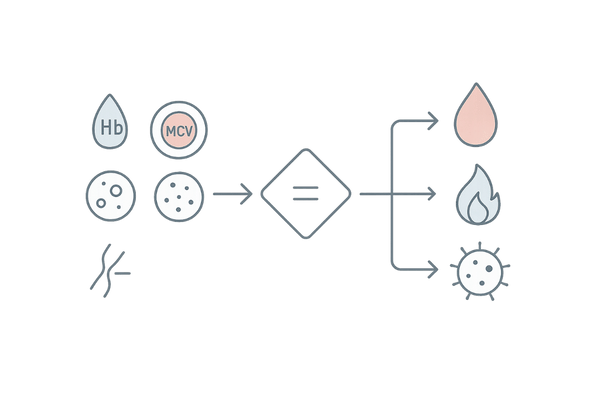

MCV(平均赤血球容積)で探る貧血のタイプ分類

貧血と診断された場合、次に重要になるのが「どのような種類の貧血か」を特定することです。その手がかりとなるのが、赤血球の大きさを知るための指標「MCV(平均赤血球容積)」です。

MCVの値を調べることで、貧血の原因を推測し、より適切な対策を立てることが可能になります。ここでは、MCVに基づいた貧血のタイプ分類について解説します。

MCVとは何か?赤血球の大きさを知る指標

MCVは、個々の赤血球の平均的な大きさ(容積)を示す値です。赤血球は、正常な状態では直径約7~8マイクロメートルの円盤状をしていますが、原因によって小さくなったり、大きくなったりします。

貧血の原因に応じて赤血球の大きさが変化する性質を利用して、貧血を3つのタイプに分類します。この分類は、治療方針を決める上で極めて重要な情報となります。

MCVによる貧血の分類

| 貧血のタイプ | MCVの値 | 赤血球の大きさ |

|---|---|---|

| 小球性貧血 | 基準値より低い | 小さい |

| 正球性貧血 | 基準値の範囲内 | 正常 |

| 大球性貧血 | 基準値より高い | 大きい |

※MCVの基準値は一般的に80~100fL(フェムトリットル)です。

小球性貧血(低MCV)の原因と特徴

MCVが基準値よりも低い場合、赤血球が通常よりも小さい「小球性貧血」と分類されます。このタイプで最も多い原因は、ヘモグロビンの材料である「鉄」の不足によって起こる「鉄欠乏性貧血」です。

鉄が不足すると、正常な大きさのヘモグロビンを作れず、結果として赤血球も小さくなります。偏食や過度なダイエット、成長期、月経による出血、消化管からの出血などが原因となります。

薄毛に悩む女性に最も多く見られる貧血のタイプです。

正球性貧血(正常MCV)の背景

赤血球の大きさは正常であるにもかかわらず、その数が減少して貧血になっている状態が「正球性貧血」です。

このタイプの貧血は、急な大量出血(外傷や手術など)や、腎臓の病気(腎性貧血)、慢性的な炎症、一部の血液疾患(溶血性貧血や再生不良性貧血)など、様々な原因で起こります。

原因が多岐にわたるため、他の検査と組み合わせて慎重に原因を特定する必要があります。

大球性貧血(高MCV)につながる要因

MCVが基準値よりも高い場合、赤血球が通常よりも大きい「大球性貧血」と分類されます。この主な原因は、赤血球が作られる過程で必要な「ビタミンB12」や「葉酸」の不足です。

これらの栄養素は、細胞が分裂して増殖する際のDNA合成に重要な役割を果たします。不足すると、骨髄での赤血球の産生がうまくいかず、大きくて未熟な赤血球(巨赤芽球)が作られてしまいます。

胃の切除後や、極端な菜食主義者、アルコールの多飲などが見られる場合に起こりやすい貧血です。

白血球数・分画から見る感染症や血液疾患のリスク

血球検査では、赤血球だけでなく「白血球(WBC)」についても詳しく調べます。白血球は、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物から体を守る「免疫」システムの主役です。

その数や種類のバランスを見ることで、感染症の有無や炎症の程度、アレルギーの状態、さらには白血病などの血液疾患の可能性を探ることができます。

白血球(WBC)の全体数とその意味

白血球数(WBC)は、血液中に含まれる白血球の総数を示します。一般的に、体内に細菌などが侵入して感染症を起こすと、体を守るために白血球が大量に作られ、数値は増加します。

逆に、特定のウイルス感染症や薬の副作用、再生不良性貧血などでは、白血球数が減少することがあります。

ストレスや喫煙、ステロイド薬の使用などでも数値は変動するため、一時的な変化なのか、持続的な異常なのかを見極めることが大切です。

白血球の基準値と主な役割

| 項目 | 基準値(/μL) | 主な役割 |

|---|---|---|

| 白血球数 (WBC) | 3,300~8,600 | 生体防御、免疫機能 |

※基準値は検査機関によって多少異なります。

白血球分画でわかる免疫の状態

白血球は一種類ではなく、それぞれ異なる役割を持つ5つの種類(好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球)に分かれています。

これら5種類の白血球が、総数に対してそれぞれどのくらいの割合を占めているかを調べたものが「白血球分画(ぶんかく)」です。

白血球の総数に異常がなくても、分画のバランスが崩れていることで、体の異常を早期に発見できる場合があります。

白血球分画の基準値(目安)

| 種類 | 割合 (%) | 主な働き |

|---|---|---|

| 好中球 | 40~70% | 主に細菌を処理する |

| リンパ球 | 20~45% | 主にウイルスを処理する、免疫記憶 |

| 単球 | 2~8% | 大型の異物を処理する(マクロファージ) |

| 好酸球 | 1~6% | アレルギー反応、寄生虫感染に関与 |

| 好塩基球 | 0~2% | アレルギー反応(ヒスタミン放出)に関与 |

好中球の増減が示す体の異常

好中球は白血球の中で最も数が多く、主に細菌感染に対する防御の最前線で戦います。そのため、細菌による感染症や、怪我、心筋梗塞などで組織がダメージを受けると、その数は急速に増加します。

慢性的な炎症状態、例えば歯周病や副鼻腔炎などが続いている場合も、好中球が高い値を示すことがあります。

頭皮に炎症(脂漏性皮膚炎など)がある場合、これが抜け毛の原因となることもあり、好中球の値が間接的なサインとなる可能性も考えられます。

リンパ球や他の白血球の役割

リンパ球は、主にウイルス感染に対する防御や、免疫の記憶を担当します。はしかやおたふくかぜなどのウイルス感染症では、リンパ球の数が増加する傾向があります。

一方で、ストレスや過労はリンパ球の働きを弱めることが知られており、免疫力低下につながります。好酸球は、気管支喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患や、寄生虫に感染した際に増加します。

これらの数値の異常は、直接的に薄毛の原因となるわけではありませんが、体の免疫バランスや炎症状態を知る上で重要な情報を提供してくれます。

血小板数でチェックする出血傾向や血液疾患

血球検査のもう一つの柱が「血小板(PLT)」です。血小板は、血管が傷ついた時に集合して傷口を塞ぎ、出血を止める「止血」の初期段階で中心的な役割を果たします。

血小板の数が多すぎても少なすぎても体に問題が起こるため、その数を調べることは、出血傾向や逆に血が固まりやすい状態(血栓傾向)がないかを確認する上で重要です。

血小板(PLT)の働きと正常値

血小板は、骨髄で作られる巨核球という細胞の一部がちぎれて血液中に出てきたもので、不定形な形をしています。

血管が損傷すると、その場所に粘着・凝集して「一次止血」を行い、血液凝固因子による強固な「二次止血(フィブリン血栓)」の足場となります。

この働きにより、私たちは日常の小さな傷で大出血するのを防いでいます。

血小板数の基準値

| 項目 | 基準値(万/μL) | 役割 |

|---|---|---|

| 血小板数 (PLT) | 15.8~34.8 | 止血作用 |

血小板数の減少が引き起こす問題

血小板の数が基準値よりも減少すると、血が止まりにくくなります。これを「出血傾向」と呼びます。

主な症状としては、鼻血が出やすい、歯茎から出血しやすい、ぶつけた覚えがないのに青あざ(皮下出血)ができる、などが挙げられます。

血小板数が極端に減少すると、脳出血などの重篤な出血を引き起こす危険性も高まります。

血小板数が減少する原因には、再生不良性貧血や白血病のように骨髄で十分に作られない場合や、特発性血小板減少性紫斑病(ITP)のように体内で破壊されてしまう場合などがあります。

血小板数の増加に潜む健康リスク

逆に血小板の数が基準値よりも増加すると、血液が固まりやすくなり、血管の中で血の塊(血栓)ができやすくなります。

この血栓が脳の血管で詰まれば脳梗塞、心臓の血管で詰まれば心筋梗塞を引き起こす原因となります。

血小板数が増加する原因には、慢性的な炎症や鉄欠乏性貧血に伴う反応性の増加や、骨髄増殖性腫瘍のような血液の病気が隠れている場合があります。

出血傾向と薄毛の関係性

血小板の異常が直接的に薄毛を引き起こすことは稀ですが、間接的な関連は考えられます。

例えば、血小板減少の原因となる自己免疫疾患や、血小板増加の原因となる慢性炎症は、どちらも免疫系のバランスの乱れを示唆しています。

免疫系の異常は、時に毛根を攻撃してしまう「円形脱毛症」などの自己免疫性脱毛症の一因となることがあります。

また、重度の貧血(鉄欠乏性貧血)では、反応性に血小板数が増加することがあり、この場合は貧血自体が薄毛の主要な原因と考えられます。

各検査項目の基準値と結果の解釈

血球検査の結果を受け取った際、多くの数値が並んでいると、どれをどう見ればよいのか戸惑うかもしれません。

大切なのは、個々の数値が基準値の範囲内にあるかを確認し、もし外れている場合は、それがどのような体の状態を示唆しているのかを理解することです。

ここでは、検査結果を解釈する上での基本的な考え方を解説します。

年齢や性別による基準値の違い

まず知っておくべきことは、血球検査の基準値は、年齢や性別によって異なるという点です。

例えば、ヘモグロビン値は一般的に男性の方が女性よりも高く、また、幼児期や思春期、高齢期といったライフステージによっても変動します。

女性の場合は、月経周期や妊娠によっても数値が変わることがあります。検査結果を見る際は、ご自身の年齢や性別に合った基準値と比較することが重要です。

検査結果の用紙には、通常、測定値とともにその検査機関が設定した基準値範囲が記載されています。

基準値から外れた場合の考え方

測定値が基準値から少しだけ外れていたとしても、すぐに病気と結びつくわけではありません。

人の体は常に一定の状態ではなく、その日の体調や食事、運動、ストレスなど、様々な要因で検査値はわずかに変動します。

一度の検査結果だけで判断するのではなく、必要であれば再検査を行い、数値の変動傾向を見ることが大切です。

ただし、基準値を大幅に超えていたり、複数の項目で異常が見られたりする場合は、何らかの病気が隠れている可能性を考え、専門医の診察を受けることが推奨されます。

複数の項目を総合的に判断する重要性

血球検査の真価は、各項目をパズルのピースのように組み合わせ、総合的に体の状態を評価できる点にあります。

例えば、「ヘモグロビンが低く、MCVも低い」場合は鉄欠乏性貧血の可能性が高く、「ヘモグロビンが低く、MCVは高い」場合はビタミンB12や葉酸の欠乏が疑われます。

また、「白血球数が多く、好中球の割合が高い」なら細菌感染を、「白血球数が正常でも好酸球の割合が高い」ならアレルギー疾患を考える、というように、複数の情報を組み合わせることで、より正確な診断に近づくことができます。

専門医に相談するタイミング

健康診断などで血球検査の結果に「要精密検査」や「要治療」といった判定が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。

また、明らかな異常値でなくても、薄毛や倦怠感、めまい、動悸、あざができやすいといった自覚症状がある場合は、検査結果を持参して医師に相談することが大切です。

専門医は、検査結果と自覚症状、生活習慣などを総合的に判断し、必要な追加検査や治療方針を決定します。

血球検査の結果を生活習慣の改善に活かす

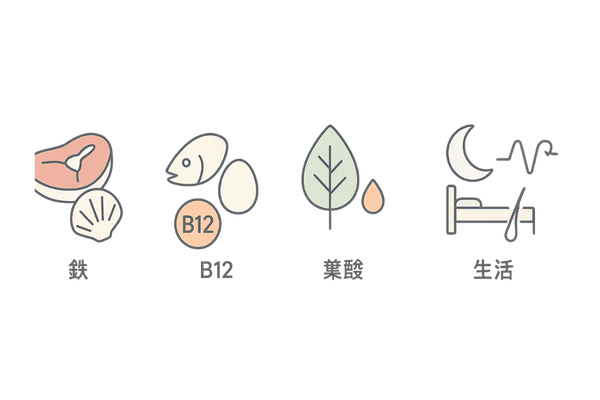

血球検査で貧血などの問題が見つかった場合、医療機関での治療と並行して、日々の生活習慣を見直すことが改善への近道です。

特に、栄養バランスの取れた食事は、健康な血液を作り、ひいては健やかな髪を育むための土台となります。ここでは、検査結果をポジティブに捉え、具体的な行動に移すためのヒントを紹介します。

鉄分豊富な食事でヘモグロビンを増やす

ヘモグロビン不足による鉄欠乏性貧血と診断された場合は、まず食事からの鉄分摂取を意識することが基本です。

鉄分には、肉や魚に含まれる「ヘム鉄」と、野菜や穀物に含まれる「非ヘム鉄」の2種類があります。ヘム鉄の方が体に吸収されやすい特徴がありますが、両方をバランス良く摂ることが重要です。

また、ビタミンCは非ヘム鉄の吸収を助ける働きがあるので、一緒に摂ることをお勧めします。

鉄分を多く含む食品の例

| 分類 | 食品名 | ポイント |

|---|---|---|

| ヘム鉄 | レバー、赤身の肉、カツオ、マグロ | 吸収率が高い |

| 非ヘム鉄 | ほうれん草、小松菜、ひじき、大豆製品 | ビタミンCと一緒に摂ると吸収率アップ |

| ビタミンC | ピーマン、ブロッコリー、柑橘類、キウイ | 鉄の吸収を助ける |

ビタミンB12や葉酸の摂取の重要性

MCVが高値を示す大球性貧血の場合は、ビタミンB12と葉酸の摂取が鍵となります。これらの栄養素は、正常な赤血球を作るために必要です。

特にビタミンB12は動物性食品に多く含まれるため、厳格な菜食主義の方は不足しがちです。葉酸は緑黄色野菜や豆類に豊富に含まれています。

ビタミンB12と葉酸を多く含む食品

- ビタミンB12: レバー、しじみ、あさり、さんま、チーズ、卵

- 葉酸: 枝豆、ほうれん草、ブロッコリー、アスパラガス、いちご

質の良い睡眠とストレス管理

栄養だけでなく、生活リズムを整えることも血液の健康には大切です。睡眠中は、体の細胞が修復され、新しい血液が作られる重要な時間です。十分な睡眠時間を確保し、質の良い眠りを心がけましょう。

また、過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血行不良を招く原因となります。血行が悪くなると、頭皮への栄養供給も滞りがちになります。

適度な運動や趣味の時間を持つなど、自分に合った方法でストレスを上手に管理することが、巡り巡って髪の健康にもつながります。

定期的な検査で健康状態を把握する

一度検査を受けて終わりにするのではなく、定期的に血球検査を受けることで、自分の体の変化を時系列で把握することができます。

生活習慣の改善によって数値がどのように変化したかを確認することは、改善へのモチベーション維持にもつながります。

年に一度の健康診断などを活用し、継続的にご自身の健康状態に関心を持つことが、薄毛対策だけでなく、全身の健康維持においても非常に有益です。

血球検査に関するよくある質問

- 血球検査は痛いですか?採血の量はどのくらいですか?

-

採血の際には、注射針を刺すチクッとした痛みがありますが、通常はすぐに治まります。

採血量は検査項目によって異なりますが、血球検査だけであれば通常2~3mL程度で、体に影響が出る量ではありませんのでご安心ください。

- 検査結果はどのくらいでわかりますか?

-

検査機関の設備によりますが、一般的なクリニックや病院では、採血した当日または翌日には結果が出ることが多いです。

健康診断など、多くの検体をまとめて検査する場合は、結果がわかるまで1~2週間程度かかることもあります。

- 検査の費用はどのくらいかかりますか?

-

症状があって医師が必要と判断した場合は、健康保険が適用されます。自己負担額は、3割負担の方で数百円から千円程度が目安ですが、同時に行う他の検査や診察料によって変動します。

薄毛治療の一環として自費診療で受ける場合は、医療機関によって費用が異なりますので、事前に確認することをお勧めします。

- 献血をした時の血液検査の結果で代用できますか?

-

献血の際にも、貧血のチェックなどいくつかの血液検査が行われ、後日その結果を知ることができます。

しかし、献血の検査項目は限られており、医療機関で行う詳細な血球検査(特に白血球分画など)とは異なります。

あくまでも健康状態の目安として参考にする程度に留め、詳しい診断のためには医療機関での検査が必要です。

- 検査値が少し基準値を外れていましたが、問題ないでしょうか?

-

その日の体調などによって、検査値はわずかに変動することがあります。基準値から少しだけ外れている場合、特に自覚症状がなければ、すぐに大きな問題となることは少ないです。

ただし、薄毛や倦怠感などの気になる症状がある場合や、数値が徐々に悪化している場合は、軽微な異常であっても医師に相談することが大切です。

Reference

ASHWINI, P. An Observational Study to Evaluate Hemoglobin and Serum Ferritin Levels in Apparently Healthy Adults and its Correlation with Hair Loss. 2019. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).

WRÓBLEWSKA-KOŃCZALIK, Katarzyna, et al. Non-cicatricial alopecia and its association with anthropometric measurements and nutritional laboratory markers. Life, 2024, 14.5: 609.

SRILAKSHMI, N. Clinico-Epidemiological Study of Alopecias in Females in Correlation with Serum Ferritin, Vitamin B12 and Thyroid Profile. 2019. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).

DURUSU TURKOGLU, Irem Nur, et al. A comprehensive investigation of biochemical status in patients with telogen effluvium: Analysis of Hb, ferritin, vitamin B12, vitamin D, thyroid function tests, zinc, copper, biotin, and selenium levels. Journal of Cosmetic Dermatology, 2024, 23.12: 4277-4284.

İBIŞ, Saadet; SARAÇ, Gülhan Aksoy; AKDAĞ, Turan. Evaluation of MCV/RDW ratio and correlations with ferritin in telogen effluvium patients. Dermatology Practical & Conceptual, 2022, 12.3: e2022151.

AKYUREK, Fatma Tuncez, et al. Retrospective evaluation of laboratory data of patients with telogen effluvium. Annals of Medical of Research, 2019, 26.12.

BASNET, Binamra, et al. Association of Alopecia Areata with other Autoimmune Diseases: A Cross-Sectional Study in Western Nepal. Nepal Journal Of Medical Sciences, 2024, 9.2: 20-27.