最近、枕元の抜け毛や排水溝にたまる髪の量が気になり始めた方もいるのではないでしょうか。自分の抜け毛が正常な範囲なのか、それとも注意すべきサインなのかを判断するのは難しいものです。

この記事では、脱毛の程度を簡易的に評価できる「毛髪引き抜き試験(プルテスト)」について、その基本から正しい手順、結果の解釈までを詳しく解説します。

特別な道具は必要なく、自宅で手軽に行えるこの試験を通じて、ご自身の頭皮や髪の健康状態を把握する第一歩を踏み出しましょう。

試験の結果、もし気になる点があれば、どのように対処すべきか、専門家への相談の目安についても触れていきます。

毛髪引き抜き試験(プルテスト)の基本知識

脱毛の評価方法として知られる毛髪引き抜き試験は、現在の髪の状態を知るための重要な手がかりを与えてくれます。

まずは、この試験がどのようなもので、なぜ脱毛評価に役立つのか、その基本的な考え方について理解を深めましょう。

毛髪引き抜き試験とは何か

毛髪引き抜き試験、通称「プルテスト」は、一定の強さで髪の毛を引っ張り、その際に抜ける本数や毛根の状態を観察することで、脱毛の活動性を評価する簡単な検査方法です。

主に皮膚科や専門のクリニックで、医師が脱毛症の診断補助として行います。

指で数十本の毛束をつかみ、軽く引っ張るだけのシンプルな方法ですが、現在のヘアサイクルにおける休止期毛の割合を推定し、異常な脱毛が起きていないかを見極めるのに役立ちます。

なぜこの試験が脱毛評価に有効なのか

髪の毛は常に生え変わっており、健康な人でも毎日一定数の髪が自然に抜け落ちています。これは「休止期」を終えた髪が抜ける生理的な現象です。

しかし、何らかの原因でヘアサイクルが乱れると、通常よりも多くの髪が休止期に入り、抜け毛が増加します。毛髪引き抜き試験は、この「抜けやすい状態の髪(休止期毛)」がどれくらいの割合で存在するかを直接的に調べるため、脱毛の進行度を評価するのに有効です。

もし弱い力で多くの髪が抜けるなら、それは脱毛が活発な状態にある可能性を示唆します。

医師が行う試験とセルフチェックの違い

専門のクリニックで医師が行う試験と、自宅で自分で行うセルフチェックには、いくつかの違いがあります。医師による試験は、診断の一環として行われ、結果の解釈には専門的な知識と経験が必要です。

一方、セルフチェックはあくまで簡易的な目安であり、自分の髪の状態に関心を持つきっかけとするものです。その違いを理解しておくことが大切です。

専門医の試験と自己評価の比較

| 項目 | 医師による試験 | セルフチェック |

|---|---|---|

| 目的 | 脱毛症の診断補助、重症度の評価 | 健康状態の簡易的な把握、受診の目安 |

| 方法の標準性 | 一貫した力加減と手順 | 行う人によって力加減が変動しやすい |

| 結果の解釈 | 他の所見と合わせた総合的な判断 | あくまで一般的な目安としての評価 |

試験の前に理解すべき髪の毛のサイクル

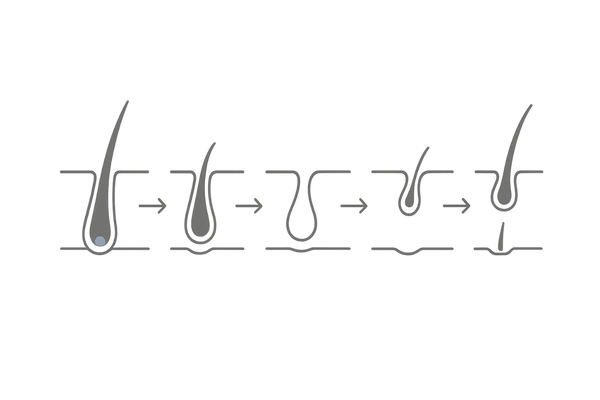

毛髪引き抜き試験の結果を正しく解釈するためには、髪の毛が生え変わる周期、すなわち「ヘアサイクル」の知識が重要です。

髪は「成長期」「退行期」「休止期」という3つの期間を繰り返しており、このバランスが抜け毛の量に直結します。

成長期(アナゲン)

成長期は、髪の毛が活発に成長する期間です。毛母細胞が分裂を繰り返し、髪を太く、長く育てます。通常、頭髪全体の約85〜90%がこの成長期にあり、その期間は2年から6年ほど続きます。

この時期の髪は毛根がしっかりしているため、軽く引っ張った程度では抜けません。健康な髪を維持するためには、この成長期をいかに長く保つかが重要になります。

退行期(カタゲン)

成長期が終わると、髪は退行期に入ります。この期間は毛母細胞の分裂が停止し、毛球部が収縮して、成長が完全に止まります。期間は約2〜3週間と短く、頭髪全体の約1%程度がこの状態にあります。

退行期は、髪が休止期へと移行するための準備段階と考えるとよいでしょう。

休止期(テロゲン)

休止期は、髪の成長が完全に止まり、毛根が頭皮の浅い部分に押し上げられて、自然に抜け落ちるのを待つだけの状態です。期間は約3〜4ヶ月で、頭髪全体の約10〜15%を占めます。

毛髪引き抜き試験で抜けるのは、主にこの休止期にある髪です。シャンプーやブラッシングで自然に抜ける髪も、この休止期毛です。休止期を終えた毛穴からは、また新しい成長期の髪が生え始めます。

ヘアサイクルと抜け毛の関係性

健康な状態では、ヘアサイクルは一定のバランスを保っています。

しかし、ストレスや栄養不足、ホルモンバランスの乱れなど様々な要因でこのサイクルが乱れると、成長期が短縮されたり、多くの髪が一斉に休止期に入ったりします。

その結果、休止期毛の割合が増え、毛髪引き抜き試験で抜ける本数が増加したり、全体の抜け毛が増えたりするのです。

ヘアサイクルの各段階

| 期間 | 髪の状態 | 頭髪全体での割合 |

|---|---|---|

| 成長期 | 毛母細胞が活発に分裂し、髪が成長する | 約85~90% |

| 退行期 | 細胞分裂が止まり、毛球が収縮する | 約1% |

| 休止期 | 成長が完全に停止し、自然脱毛を待つ | 約10~15% |

自宅でできる毛髪引き抜き試験の正しい手順

毛髪引き抜き試験は、正しい手順で行うことで、より信頼性の高い結果を得ることができます。ここでは、自宅でセルフチェックを行う際の具体的な方法と注意点を解説します。

試験に適したタイミングと準備

試験を行うタイミングは、洗髪してから少なくとも24時間以上経過した後が望ましいです。洗髪直後は自然に抜けるはずだった休止期毛が洗い流されてしまっているため、正確な評価が難しくなります。

また、スタイリング剤などが付着していると指が滑りやすくなるため、何もつけていない乾いた状態の髪で行いましょう。

セルフチェックの準備

| 項目 | 内容 | 理由 |

|---|---|---|

| タイミング | 洗髪後24時間以上経過した時点 | 自然な休止期毛の割合を評価するため |

| 髪の状態 | 乾いていて、スタイリング剤不使用 | 正確に毛束をつかみ、均等な力を加えるため |

| 場所 | 明るい場所、白い紙の上など | 抜けた髪の本数や状態を確認しやすくするため |

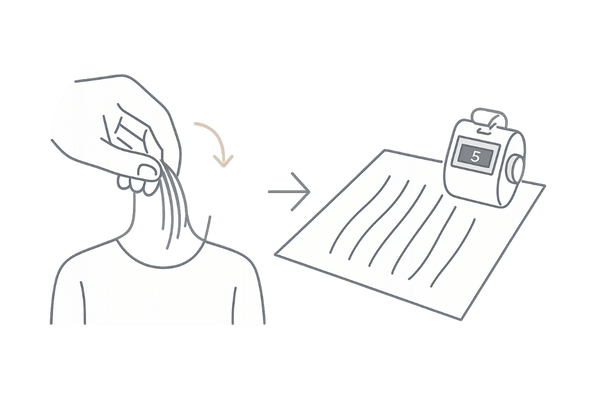

指で毛束をつかむ際の注意点

親指と人差し指、中指の3本を使い、頭皮に近い根本部分で約50〜60本程度の毛束を優しくつまみます。一度に多くの毛をつかみすぎると、力が分散してしまい正確な評価ができません。

逆に少なすぎても、結果の信頼性が低くなります。大体、細めの鉛筆くらいの太さを目安にすると良いでしょう。

引き抜く力の加減と方向

毛束をつかんだら、頭皮に対して垂直方向に、ゆっくりと一定の力で毛先に向かって引っ張ります。このとき、痛みを感じるほど強く引っ張ってはいけません。

「髪を梳かす」ような、穏やかで継続的な力がポイントです。力任せに引っ張ると、本来抜けるべきでない成長期の髪まで引き抜いてしまい、正しい評価ができなくなります。

複数の箇所で試す重要性

薄毛の症状は、頭部全体で均一に進行するとは限りません。例えば、男性型脱毛症(AGA)では頭頂部や前頭部に症状が現れやすい傾向があります。

そのため、1箇所だけでなく、前頭部、頭頂部、側頭部、後頭部など、少なくとも3〜4箇所以上の異なる場所で試験を繰り返し、それぞれの場所で抜けた本数を記録することが大切です。

これにより、特に脱毛が進行している部位を特定する手がかりにもなります。

抜け毛の本数から見る脱毛度の評価基準

試験で抜けた髪の本数は、現在の脱毛の活動性を知るための重要な指標です。ここでは、抜けた本数からどのようなことが読み取れるのか、その評価基準について解説します。

正常範囲とされる抜け毛の本数

1回の試験(約50〜60本の毛束を引っ張る)で抜ける髪の本数が1〜2本程度であれば、それはヘアサイクルにおける正常な範囲内と考えてよいでしょう。

休止期毛の割合が適切に保たれている状態です。この場合、過度に心配する必要はありません。

注意が必要な本数とその意味

もし抜ける本数が3〜5本程度の場合、少し注意が必要です。休止期毛の割合が通常よりわずかに増加している可能性があり、脱毛がやや活発になっているサインかもしれません。

ストレスや生活習慣の乱れなど、一時的な要因によるものであることも多いですが、この状態が続くようであれば、頭皮環境や生活習慣を見直す良い機会です。

危険信号とされる本数と疑われる脱毛症

1回の試験で6本以上の髪が抜ける場合は、何らかの脱毛症が活発に進行している可能性が高いと考えます。

特に、10本以上抜けるような場合は、休止期脱毛症や円形脱毛症、男性型脱毛症(AGA)などが進行していることも考えられるため、一度専門医に相談することをお勧めします。

自己判断で放置せず、専門的な診断を受けることが重要です。

本数から判断する脱毛度の目安

| 抜けた本数(1回あたり) | 評価 | 考えられる状態 |

|---|---|---|

| 0~2本 | 正常 | ヘアサイクルは正常範囲内と考えられます。 |

| 3~5本 | やや注意 | 休止期毛がやや増加傾向にあるかもしれません。 |

| 6本以上 | 要注意 | 脱毛症が進行している可能性があります。 |

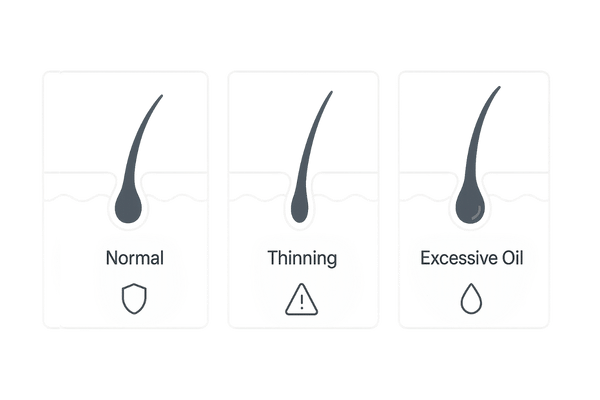

抜けた毛根の状態でわかる健康情報

毛髪引き抜き試験では、抜けた本数だけでなく、「抜けた髪の毛根」を観察することも非常に重要です。毛根の状態は、髪と頭皮の健康状態を映し出す鏡のようなものです。

健康な毛根の特徴

正常なヘアサイクルを終えて自然に抜けた休止期毛の毛根は、先端が棍棒(こんぼう)のように丸く膨らんでいるのが特徴です。

色は白っぽく、ベタつきや異臭もありません。このような毛根であれば、髪は健康にその役目を終えたと考えられます。

- 先端が丸く膨らんでいる

- 全体的に白っぽい

- ベタつきや付着物がない

異常を示す毛根のサイン

一方、注意が必要な毛根にはいくつかの特徴があります。これらはヘアサイクルが乱れていたり、頭皮環境が悪化していたりするサインかもしれません。

- 毛根が尖っている、またはギザギザしている

- 毛根に皮脂のような粘着物が付着している

- 毛根全体が黒ずんでいる

- 毛根がなく、毛幹の途中で切れている

毛根の状態で推測できる脱毛原因

抜けた毛根の状態を詳しく観察することで、脱毛の背景にある原因をある程度推測することができます。例えば、毛根に皮脂が多く付着している場合は、脂漏性脱毛症の可能性が考えられます。

また、毛根が変形していたり、細く尖っていたりする場合は、成長期にある髪が何らかのダメージを受けて無理やり引き抜かれた状態(成長期脱毛症)を示唆します。

毛根の状態と推測される原因

| 毛根の状態 | 考えられる髪・頭皮の状態 | 関連する可能性のある脱毛原因 |

|---|---|---|

| 白く丸い棍棒状 | 健康な休止期毛 | 生理的な脱毛 |

| 細く尖っている、変形 | 成長途中の脱毛 | AGA、円形脱毛症、牽引性脱毛症 |

| 皮脂が付着しベタつく | 頭皮の皮脂過剰 | 脂漏性脱毛症、頭皮環境の悪化 |

毛髪引き抜き試験の結果を左右する要因

毛髪引き抜き試験のセルフチェックは手軽ですが、その日の体調やケアの方法など、様々な要因によって結果が変動することがあります。

一貫性のある評価をするために、結果に影響を与えうる要因を理解しておきましょう。

シャンプーやスタイリングの影響

前述の通り、試験はシャンプーから時間を空けて行うのが基本です。また、ブラッシングを強く行った直後なども、抜けやすい休止期毛が既に取り除かれているため、抜ける本数は少なく出る傾向にあります。

逆に、数日間洗髪をしなかった場合は、抜け落ちるはずの髪が頭皮に留まっているため、通常より多く抜けることがあります。

季節や体調による変動

髪の毛の状態は、季節の変わり目や体調によっても影響を受けます。特に秋口は、夏の間に浴びた紫外線のダメージや、動物の換毛期の名残で、一時的に抜け毛が増える傾向があると言われています。

また、強いストレス、睡眠不足、急激なダイエットなども、ヘアサイクルを乱し、試験結果に影響を与える可能性があります。

結果に影響を与える主な外部・内部要因

| 要因の種類 | 具体的な要因 | 結果への影響 |

|---|---|---|

| ヘアケア | 直前のシャンプー、強いブラッシング | 抜ける本数が少なくなる傾向 |

| 季節 | 秋口など特定の季節 | 一時的に抜け毛が増加する可能性 |

| 体調・生活習慣 | ストレス、睡眠不足、栄養の偏り | ヘアサイクルが乱れ、抜け毛が増加する可能性 |

試験結果の正確性を高めるための工夫

セルフチェックの結果をより意味のあるものにするためには、毎回できるだけ同じ条件で試験を行うことが大切です。

例えば、「毎週日曜日の朝、起床直後に行う」というように、曜日や時間帯、状況を固定するルールを決めると良いでしょう。

そして、結果を記録し続けることで、一時的な変動なのか、長期的な傾向なのかを客観的に判断する助けになります。

試験結果が気になった場合の次の行動

毛髪引き抜き試験はあくまで簡易的なセルフチェックです。もし結果を見て不安に感じたり、異常が続いたりする場合には、次の行動に移すことが重要です。

自己判断で悩まず、適切な対処を行いましょう。

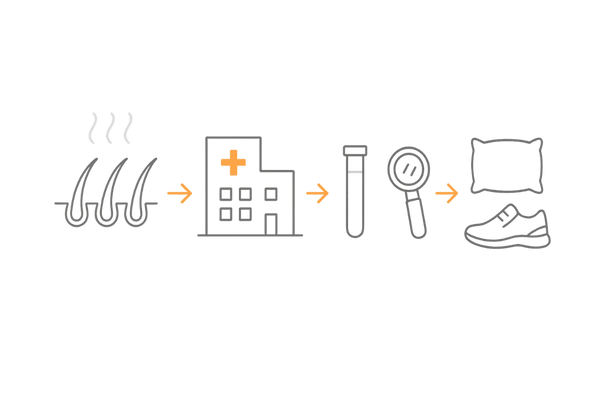

専門医への相談を検討するタイミング

以下のような場合は、一度、皮膚科や薄毛治療を専門とするクリニックに相談することを推奨します。

- 毎回のように6本以上の髪が抜ける状態が数週間にわたって続く場合。

- 特定の部位だけ、明らかに他の場所より多く抜ける場合。

- 抜けた毛根に、皮脂の塊や変形など、明らかな異常が見られる場合。

- 抜け毛に加えて、頭皮のかゆみ、フケ、炎症などの症状がある場合。

早めに専門家の意見を聞くことで、問題の早期発見と適切な対策につながります。

医療機関で受けることができる精密検査

医療機関では、より詳細に脱毛の原因を調べるための精密検査を受けることができます。毛髪引き抜き試験の結果と合わせて、これらの検査情報から総合的に診断を下します。

専門クリニックで行う主な検査

| 検査名 | 内容 | わかること |

|---|---|---|

| マイクロスコープ検査 | 高倍率のカメラで頭皮や毛穴、毛髪を観察 | 頭皮の色、毛穴の詰まり、髪の太さなど |

| 血液検査 | 採血を行い、ホルモン値や栄養状態を分析 | ホルモンバランス、鉄分や亜鉛などの不足 |

| ダーモスコピー | 特殊な拡大鏡で毛穴や血管の状態を詳細に観察 | 脱毛症に特有の所見の有無 |

自己判断に頼らない生活習慣の見直し

専門医への相談と並行して、日々の生活習慣を見直すことも、健やかな髪を育むためには大切です。

バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理など、基本的な生活習慣を整えることが、ヘアサイクルを正常に保ち、頭皮環境を改善する土台となります。

試験の結果が悪かったからといって、特定の高価な育毛剤やサプリメントにすぐに頼るのではなく、まずは自身の生活を見直すことから始めてみましょう。

毛髪引き抜き試験に関するよくある質問

ここでは、毛髪引き抜き試験に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

- 試験はどのくらいの頻度で行うべきですか?

-

抜け毛の状態が気になり始めたら、まずは週に1回程度の頻度で、1ヶ月ほど続けてみることをお勧めします。

継続的に記録することで、一時的な変化なのか、あるいは増加傾向にあるのかを把握しやすくなります。状態が安定している場合は、月に1回程度のチェックで十分でしょう。

- 試験で髪が傷んだり、薄毛が進行したりしませんか?

-

正しい手順と適切な力加減で行う限り、この試験が原因で髪が傷んだり、薄毛が進行したりすることはありません。

試験で抜けるのは、もともと数ヶ月以内に自然に抜け落ちる予定だった休止期の髪です。痛みを感じるほど強く引っ張るのは間違いですので、その点だけ注意してください。

- 子供や女性でもこの試験は有効ですか?

-

はい、年齢や性別を問わず、毛髪引き抜き試験は脱毛の活動性を評価する上で有効な方法です。

女性特有のびまん性脱毛症や、子供に起こりうる円形脱毛症などの初期サインを発見するきっかけにもなります。

ただし、お子様の場合は特に、遊び半分で強く引っ張りすぎないよう、大人が監督のもとで行うことが大切です。

- 結果が毎回違うのですが、どう考えればよいですか?

-

試験結果は、その日の体調やヘアケアの状況など、様々な要因で変動します。毎回結果が多少異なるのは自然なことです。

大切なのは、1回の結果に一喜一憂するのではなく、数週間から数ヶ月という長期的な視点で、抜け毛の本数が増加傾向にないか、あるいは常に多い状態が続いていないか、というトレンドを見ることです。

平均的に見て明らかに本数が多い状態が続く場合に、注意が必要と考えましょう。

Reference

GUARRERA, M. Additional methods for diagnosing alopecia and appraising their severity. G Ital Dermatol Venereol, 2014, 149.1: 93-102.

MCDONALD, Katherine A., et al. Hair pull test: evidence-based update and revision of guidelines. Journal of the American Academy of Dermatology, 2017, 76.3: 472-477.

FALCON, Cristina Serrano; ESPINOZA, Nelly; GUZMAN, Daniela. Pull Test and Trichogram. In: Techniques in the Evaluation and Management of Hair Diseases. CRC Press, 2021. p. 30-43.

PIÉRARD, Gerald E., et al. EEMCO guidance for the assessment of hair shedding and alopecia. Skin pharmacology and physiology, 2004, 17.2: 98-110.

ORASAN, Meda Sandra; CONEAC, Andrei; ROMAN, Iulia Ioana. Evaluation of Patients with Alopecia. In: Alopecia. IntechOpen, 2018.

HILLMANN, Kathrin; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. Diagnosis of hair disorders. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 33-38.

GORDON, Katherine A.; TOSTI, Antonella. Alopecia: evaluation and treatment. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2011, 101-106.

GORDON, Katherine A.; TOSTI, Antonella. Alopecia: evaluation and treatment. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2011, 101-106.

ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.

TOSTI, Antonella; PIRACCINI, Bianca Maria; VAN NESTE, Dominique JJ. Telogen effluvium after allergic contact dermatitis of the scalp. Archives of dermatology, 2001, 137.2: 187-190.

SPERLING, Leonard C. Evaluation of hair loss. Current problems in Dermatology, 1996, 8.3: 99-136.