原因がはっきりしない脱毛や、治療を続けてもなかなか改善が見られない薄毛に悩んでいませんか。

そのような状況で、正確な診断を下すために重要な役割を果たすのが「頭皮生検(とうひせいけん)」です。

この検査は、頭皮の一部を小さく採取し、顕微鏡で詳細に調べることで、脱毛の根本原因を組織レベルで解明します。

視診や血液検査だけでは分からない毛包の状態や炎症の種類を特定し、治療方針を決定するための確かな情報を提供します。

この記事では、頭皮生検がどのような検査なのか、具体的な流れからリスク、医療機関の選び方までを詳しく解説します。

頭皮生検とは何か?脱毛症診断の重要な一手

頭皮生検は、脱毛症の原因を究明するための精密な検査方法です。

見た目だけでは判断が難しい脱毛症に対して、皮膚組織の内部で何が起きているのかを直接観察することで、診断の精度を飛躍的に高めます。

脱毛症の原因を特定する精密検査

脱毛症の原因は多岐にわたります。男性型脱毛症(AGA)や女性型脱毛症のように典型的なパターンを示すものもあれば、自己免疫の異常や炎症、瘢痕化などが原因で起こる複雑な脱毛症も存在します。

頭皮生検では、局所麻酔をした上で、パンチという専用の器具を用いて直径数ミリ程度の頭皮組織を採取します。

この小さな組織片には、毛包、皮脂腺、血管、神経など、脱毛の原因を探るための情報が凝縮されています。採取した組織を病理医が顕微鏡で観察し、細胞レベルでの変化を読み解くことで、脱毛の真の原因に迫ります。

病理組織学的診断の役割

病理組織学的診断は、採取した組織標本から病変の性質や原因を判断することです。頭皮生検におけるこの診断は、脱毛症の種類を確定させる上で中心的な役割を担います。

例えば、毛包周囲の炎症細胞の種類を特定することで、円形脱毛症なのか、あるいは別の炎症性脱毛症なのかを鑑別します。

また、毛包が破壊され、線維組織に置き換わる「瘢痕性脱毛症」の診断には、この検査が欠かせません。治療方針は原因によって大きく異なるため、正確な病理診断が適切な治療への第一歩となります。

他の検査との違いと位置づけ

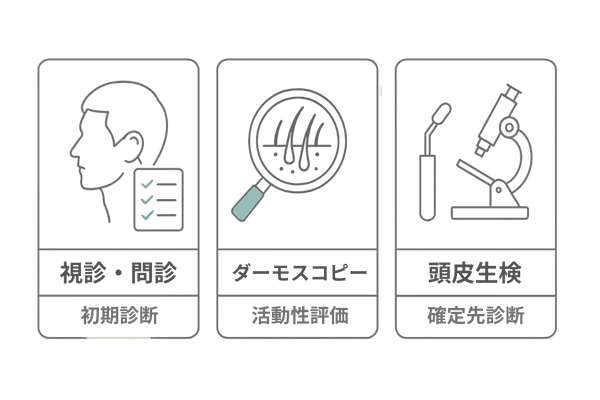

脱毛症の診断では、まず問診や視診、ダーモスコピー(拡大鏡)による頭皮の観察を行います。必要に応じて血液検査を行い、全身性の疾患や栄養状態の問題がないかを確認します。

頭皮生検は、これらの初期検査で診断が確定しない場合や、特殊な脱毛症が疑われる場合に実施する、より詳細な検査と位置づけられます。

他の検査が間接的な情報から原因を推測するのに対し、頭皮生検は頭皮内部を直接見ることで、確定的な診断情報をもたらします。

主な頭皮・毛髪検査の比較

| 検査方法 | 検査内容 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 視診・問診 | 脱毛の範囲、パターン、生活習慣などを確認する。 | AGAなど典型的な脱毛症の初期診断。 |

| ダーモスコピー | 拡大鏡で毛穴、毛髪、頭皮血管の状態を観察する。 | 円形脱毛症の活動性評価、毛穴の状態確認。 |

| 頭皮生検 | 頭皮組織を採取し、顕微鏡で毛包や周囲の細胞を観察する。 | 原因不明の脱毛症、瘢痕性脱毛症の確定診断。 |

頭皮生検が推奨される脱毛症の種類

全ての脱毛症に頭皮生検が必要なわけではありません。

しかし、特定の脱毛症の診断や、治療方針の決定において、この検査が極めて有効な情報をもたらす場合があります。

円形脱毛症の確定診断

典型的な円形脱毛症は視診で診断できることが多いですが、非典型的な症状を示す場合、例えば広範囲にわたるびまん性の脱毛(全頭型や汎発型)では、他の脱毛症との鑑別が重要です。

頭皮生検を行うと、毛包周囲に集まるリンパ球などの炎症細胞を特異的に確認でき、円形脱毛症であるという確定的な診断を下す助けになります。

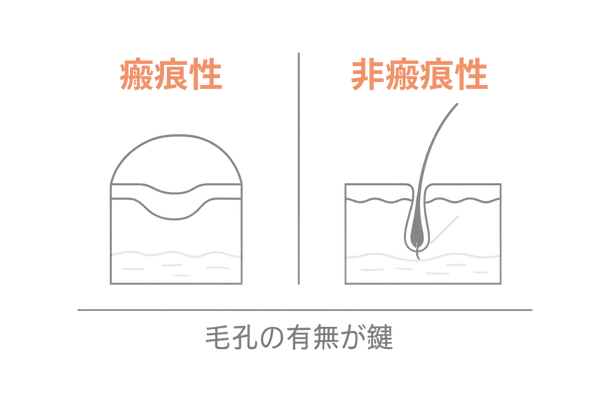

瘢痕性脱毛症の鑑別

瘢痕性脱毛症は、毛包が破壊されて二度と毛が生えてこなくなる深刻な状態です。毛孔性扁平苔癬やジベルばら色粃糠疹様脱毛症など、いくつかの種類があります。

これらの脱毛症は初期症状が他の脱毛症と似ていることがあり、早期に正確な診断を下して治療を開始することが毛包の破壊を食い止めるために重要です。

頭皮生検は、毛包の破壊や線維化の有無を直接確認できる唯一の検査法であり、これらの疾患の診断には必須です。

原因不明のびまん性脱毛症

頭部全体の髪が均等に薄くなる「びまん性脱毛症」は、原因の特定が難しいことがあります。

加齢や栄養不足、ストレスなど複数の要因が考えられますが、中には潜在的な皮膚疾患が隠れているケースもあります。

治療に反応しない、あるいは進行が続くびまん性脱毛症の場合、頭皮生検によって休止期毛の割合の異常や、微細な炎症の存在などを突き止め、診断の手がかりを得ることができます。

頭皮生検が有効な脱毛症の例

| 脱毛症の種類 | 主な症状 | 頭皮生検の目的 |

|---|---|---|

| 瘢痕性脱毛症 | 毛穴が消失し、頭皮が硬く光沢を帯びる。 | 毛包の破壊と線維化を確認し、確定診断する。 |

| 非典型的な円形脱毛症 | 境界不明瞭な脱毛斑、頭部全体の脱毛。 | 特徴的な炎症細胞(リンパ球浸潤)を確認する。 |

| 治療抵抗性の脱毛症 | 標準的な治療を行っても改善しない、または悪化する。 | 隠れた他の原因(炎症、感染など)がないか調べる。 |

治療抵抗性の脱毛症

AGAや円形脱毛症と診断され、標準的な治療を受けているにもかかわらず効果が見られない場合、診断そのものを見直す必要があります。

もしかすると、診断が間違っているか、あるいは複数の脱毛症を併発している可能性も考えられます。

このような状況で頭皮生検を実施し、組織の状態を再評価することで、治療方針を修正するための重要な情報を得られます。

頭皮生検の具体的な流れ

頭皮生検は、皮膚科で行う比較的小さな外科的処置です。多くの場合は外来で短時間のうちに終了します。

検査を受けるにあたり、具体的な流れを理解しておくと、安心して臨むことができます。

事前のカウンセリングと準備

まず、医師による診察とカウンセリングがあります。なぜ頭皮生検が必要なのか、検査によって何が分かる可能性があるのか、そして検査に伴うリスクについての説明を受けます。

患者が検査の目的と内容を十分に理解し、同意した上で日程を決定します。検査当日は、特別な食事制限などはありませんが、頭皮を清潔に保っておくことが望ましいです。

服用中の薬がある場合は、事前に医師に必ず伝えてください。特に血液をサラサラにする薬(抗凝固薬や抗血小板薬)を服用している場合は、一時的な休薬が必要になることがあります。

局所麻酔と組織の採取

検査は、まず組織を採取する部位を決定することから始まります。脱毛症の活動性が高い場所や、特徴的な症状が見られる場所を選びます。

部位が決まったら、消毒を行い、注射で局所麻酔をします。麻酔が効けば痛みを感じることはありません。

医師は「パンチ」と呼ばれる円筒状のメスを使い、皮膚を回転させながら真皮深層、あるいは皮下脂肪組織に達する深さまで組織をくり抜きます。

通常、直径3〜4mm程度の組織を1〜2カ所から採取します。採取する組織が小さいため、周辺の髪を短くカットすることはあっても、広範囲に剃る必要はほとんどありません。

採取後の処置と注意点

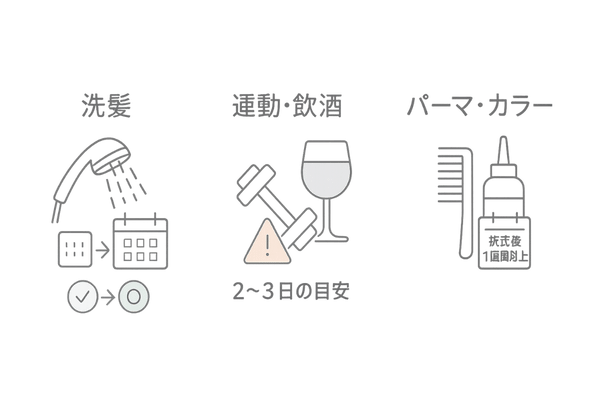

組織を採取した後の傷は、通常1〜2針縫合します。傷が非常に小さい場合は、縫合せずに圧迫止血のみで対応することもあります。その後、軟膏を塗布し、ガーゼで保護して終了です。

検査当日は洗髪を避け、医師の指示に従ってください。翌日からはシャワーや洗髪が可能になることが多いですが、傷口を強くこすらないように注意が必要です。

縫合した場合、約1〜2週間後に抜糸のために再度受診します。傷が治るまでの間は、激しい運動や飲酒、パーマやカラーリングは控えるようにしましょう。

検査後の生活における注意

| 項目 | 注意点 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 洗髪 | 当日は避ける。翌日以降は傷口を優しく洗う。 | 医師の指示に従う |

| 運動・飲酒 | 血行が良くなり出血のリスクがあるため控える。 | 2~3日程度 |

| パーマ・カラーリング | 頭皮への刺激が強いため、傷が完全に治るまで避ける。 | 抜糸後1週間以上 |

採取した頭皮組織から分かること

採取された小さな頭皮組織は、染色という処理を施された後、病理医が顕微鏡で詳細に観察します。この観察によって、肉眼では決して分からないミクロの世界の変化が明らかになります。

毛包の状態と炎症の有無

健康な頭皮では、毛包は整然と並び、それぞれが正常な構造を保っています。頭皮生検では、毛包の数、大きさ、深さが正常範囲内かを確認します。

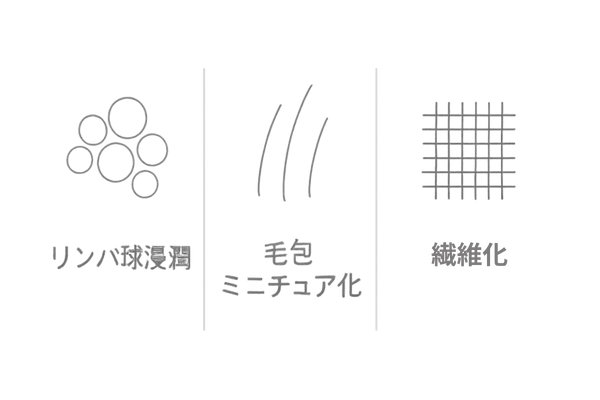

毛包が小型化(ミニチュア化)していれば、AGAの所見を支持します。また、毛包のどの部分に、どのような種類の炎症細胞(リンパ球、好中球など)が集まっているかを観察します。

炎症細胞の種類と分布パターンは、脱毛症の種類を特定する上で非常に重要な手がかりとなります。例えば、毛球部周囲のリンパ球浸潤は円形脱毛症に特徴的な所見です。

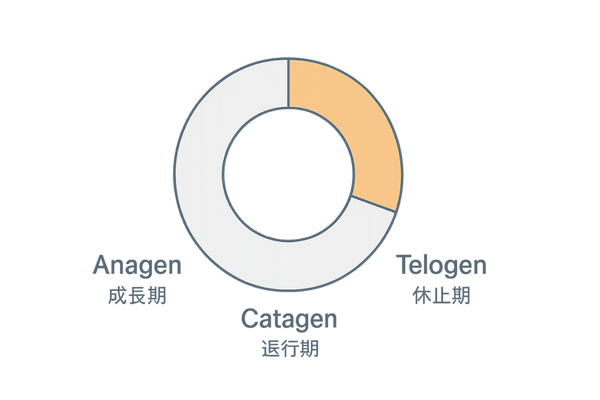

毛周期の異常

髪の毛には、成長期、退行期、休止期というサイクル(毛周期)があります。通常、頭皮の毛包の大部分は成長期にあります。しかし、何らかの原因でこのサイクルに異常が生じると、脱毛が引き起こされます。

頭皮生検では、採取した組織内に存在する毛包が、それぞれどの段階にあるのかを分析します。休止期にある毛包の割合が異常に増加していれば「休止期脱毛症」と診断する根拠になります。

これにより、産後や急なダイエット後、大きなストレス後などに起こる脱毛の原因を客観的に評価できます。

- 成長期(Anagen)

- 退行期(Catagen)

- 休止期(Telogen)

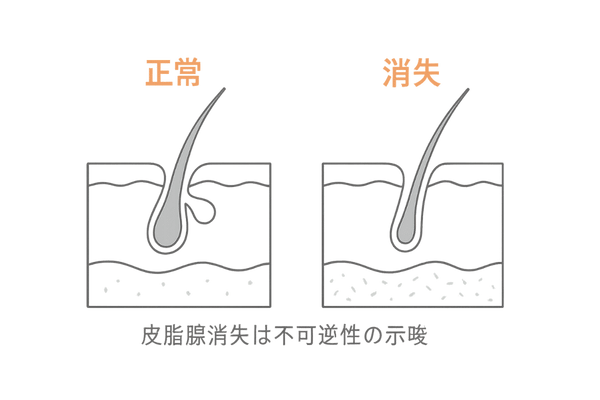

皮脂腺や汗腺の変化

毛包に付属する皮脂腺や立毛筋といった組織の状態も重要な観察対象です。一部の瘢痕性脱毛症では、毛包だけでなく皮脂腺も破壊されたり、萎縮したりします。

皮脂腺が消失している所見は、毛包が再生不可能な状態に陥っていることを示唆し、診断を確定させる上で重要な情報となります。

これらの付属器の変化を捉えることで、脱毛症の重症度や不可逆性を判断する材料とします。

毛包とその周辺組織の観察ポイント

| 観察対象 | 正常な状態 | 異常な所見の例 |

|---|---|---|

| 毛包の数と大きさ | 密度が保たれ、太くしっかりしている。 | 数が減少し、小型化(ミニチュア化)している。 |

| 炎症細胞の浸潤 | ほとんど見られない。 | 毛包周囲にリンパ球や好中球が集まっている。 |

| 線維化 | 見られない。 | 毛包周囲が硬い線維組織に置き換わっている。 |

線維化の進行度

線維化とは、正常な組織が硬いコラーゲン線維に置き換わってしまう状態を指します。瘢痕性脱毛症では、炎症の結果として毛包が破壊され、その跡地が線維化します。

頭皮生検では、この線維化がどの程度の範囲と深さで起きているのかを評価します。

線維化が進行している場合、その領域の毛包は再生能力を失っていることを意味し、治療の目標も、残っている毛包を保護することに主眼が置かれます。

病理診断レポートの読み解き方

検査後、数週間で病理診断の結果がレポートとして作成されます。

レポートには専門用語が多く含まれていますが、医師からの説明を受ける際に基本的な用語の意味を知っておくと、自身の状態への理解が深まります。

専門用語の基本的な意味

病理診断レポートには、組織の状態を記述するための特有の言葉が並びます。「リンパ球浸潤」は免疫細胞であるリンパ球が組織内に集まっている状態を示し、円形脱毛症などで見られます。

「毛包周囲線維化」は毛包の周りが硬くなっている状態で、脱毛が長く続いていることを示唆します。「空洞変性」は細胞がダメージを受けているサインです。

これらの用語は、どのような病態が頭皮で起きているのかを示す重要なキーワードです。

病理診断レポートで用いられる主な用語

| 専門用語 | 簡単な意味 | 関連する主な脱毛症 |

|---|---|---|

| リンパ球浸潤 | 免疫細胞が集まっている状態。 | 円形脱毛症、毛孔性扁平苔癬 |

| 毛包のミニチュア化 | 毛包が小さく細くなっている状態。 | 男性型・女性型脱毛症(AGA/FAGA) |

| 線維化・瘢痕化 | 組織が硬い線維に置き換わっている状態。 | 瘢痕性脱毛症全般 |

診断結果が示す病態

レポートの最後には「病理診断」として、総合的な結論が記載されます。

例えば、「円形脱毛症に合致する所見です」や「瘢痕性脱毛症(毛孔性扁平苔癬)を疑います」といった形で、臨床症状と組織所見を総合して診断名が示されます。

また、診断名だけでなく、病気の活動性(炎症が活発か、鎮静化しているか)や進行度についても言及されることがあります。この診断結果が、今後の治療方針を決定する上での最も重要な根拠となります。

診断結果と治療方針の関連性

頭皮生検による確定診断は、治療法の選択に直結します。例えば、円形脱毛症と診断されれば、ステロイド外用や局所注射、紫外線療法などの免疫を抑制する治療が選択されます。

一方、瘢痕性脱毛症と診断されれば、炎症を強力に抑えるための内服薬や外用薬による早期介入が必要です。AGAであれば、ミノキシジルやフィナステリドなどの治療が中心となります。

このように、病理診断によって原因が明確になることで、的確で効果的な治療へとつなげることができます。

頭皮生検のリスクと副作用

頭皮生検は安全性の高い検査ですが、外科的な処置である以上、いくつかのリスクや副作用の可能性も伴います。事前にこれらの点を理解し、適切なケアを行うことが大切です。

検査に伴う痛みと出血

検査は局所麻酔下で行うため、処置中の痛みはほとんどありません。しかし、麻酔の注射をする際にチクッとした痛みを感じます。

麻酔が切れた後、数日間は軽い痛みや違和感が残ることがありますが、通常は処方される鎮痛剤でコントロールできます。

また、処置直後は多少の出血が見られますが、圧迫止血や縫合によってすぐに止まります。ごくまれに、帰宅後に出血が続くことがありますが、その場合は速やかに検査を受けた医療機関に連絡してください。

感染症のリスク

皮膚に傷をつけるため、細菌が侵入して感染を起こす可能性がゼロではありません。傷口が赤く腫れたり、熱を持ったり、痛みが強くなる場合は感染のサインです。

このような症状が現れたら、すぐに医師の診察を受ける必要があります。感染予防のために、処方された抗生物質の軟膏を指示通りに塗り、傷口を清潔に保つことが重要です。

感染のリスクは低いですが、適切なアフターケアを怠らないようにしましょう。

瘢痕(傷跡)の可能性

組織を採取した場所には、小さな傷跡が残ります。直径3〜4mm程度の小さなもので、多くの場合、周りの髪の毛に隠れてほとんど目立ちません。

しかし、体質によっては傷跡が盛り上がってケロイド状になったり、色素沈着を起こしたりする可能性もあります。

傷跡をできるだけきれいに治すためにも、医師の指示に従い、傷口を紫外線に当てない、むやみに触らないなどのケアを心がけることが大切です。

考えられるリスクと対処法

| リスクの種類 | 主な症状 | 基本的な対処法 |

|---|---|---|

| 痛み | 麻酔が切れた後の鈍い痛み。 | 処方された鎮痛剤を服用する。 |

| 出血 | 傷口からのにじむような出血。 | 清潔なガーゼで数分間圧迫する。 |

| 感染 | 傷口の赤み、腫れ、熱感、強い痛み。 | 速やかに医療機関を受診する。 |

検査後のケアの重要性

頭皮生検後の経過は、適切なアフターケアにかかっています。医師から指示されたケアをきちんと守ることが、感染を防ぎ、傷跡を最小限に抑える鍵となります。

不明な点や不安なことがあれば、遠慮せずに医療機関に相談しましょう。自己判断で消毒液を変えたり、軟膏を中止したりすることは避けてください。

検査を受ける医療機関の選び方

頭皮生検は専門的な知識と技術を要する検査です。正確な診断と安全な処置を受けるためには、慎重に医療機関を選ぶことが重要です。

皮膚科専門医の在籍

まず基本となるのが、皮膚科を専門とする医師が在籍していることです。特に、日本皮膚科学会が認定する皮膚科専門医は、皮膚疾患全般に関する高い知識と経験を持っています。

脱毛症の診断と治療は皮膚科の専門領域であり、専門医による診察を受けることが望ましいです。医療機関のウェブサイトなどで、医師の資格や経歴を確認すると良いでしょう。

脱毛症診断の実績

皮膚科の中でも、特に脱毛症の診療に力を入れている、あるいは実績が豊富な医療機関を選ぶことが大切です。

脱毛症外来などを設けているクリニックや病院は、多くの症例を経験しており、診断のノウハウが蓄積されています。頭皮生検の実施件数が多いことも、信頼できる指標の一つとなります。

病理診断医との連携体制

採取した組織を診断するのは病理医です。皮膚の病理診断を専門とする、経験豊富な病理医と連携しているかどうかも重要なポイントです。

皮膚病理に精通した病理医による診断は、より正確で信頼性の高いものとなります。臨床医と病理医が密に連携し、診断について議論できる体制が整っている医療機関が理想的です。

十分な説明とアフターフォロー

検査前のインフォームドコンセント(説明と同意)を丁寧に行い、患者の疑問や不安に真摯に答えてくれる医療機関を選びましょう。

また、検査後のケア方法の指導や、万が一トラブルが起きた際の対応など、アフターフォローがしっかりしていることも安心材料になります。

カウンセリングの際に、医師やスタッフの対応をよく見て判断することも一つの方法です。

医療機関選びのチェックポイント

| チェック項目 | 確認する内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 医師の専門性 | 皮膚科専門医が在籍しているか。 | 高 |

| 診療実績 | 脱毛症の診断・治療に力を入れているか。 | 高 |

| 連携体制 | 経験豊富な皮膚病理医と連携しているか。 | 中 |

頭皮生検に関するよくある質問

- 検査にかかる時間はどのくらいですか?

-

医療機関によって多少異なりますが、来院してからお帰りになるまで、全体で1時間程度が目安です。実際の処置時間(麻酔、採取、縫合)は15分から20分ほどで終わります。

- 検査の費用はどのくらいかかりますか?

-

頭皮生検は、医師が必要と判断した場合に行われる保険適用の検査です。

病理診断料を含め、3割負担の場合で1万円から2万円程度が一般的ですが、医療機関や処置内容によって変動します。事前に確認することをお勧めします。

- 検査後、髪の毛は生えてきますか?

-

組織を採取した部分は、毛包ごと取り除くため、その箇所から髪の毛が生えてくることはありません。

しかし、採取する範囲は直径数ミリと非常に小さく、傷跡も周りの髪で隠れるため、見た目に影響することはほとんどありません。

- 誰でもこの検査を受けられますか?

-

頭皮生検は、視診や他の検査で診断が困難な場合や、特殊な脱毛症が疑われる場合に医師の判断で実施します。患者様が希望すれば必ず受けられるというわけではありません。

まずは皮膚科医に相談し、検査の必要性について判断を仰ぐことが大切です。

- 結果が出るまでにどのくらいかかりますか?

-

採取した組織を処理し、病理医が診断を下すまでに時間が必要です。通常、結果が判明するまでには2週間から3週間程度かかります。

結果は、次回の診察時に医師から直接説明を受けることになります。

Reference

ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.

GRAHAM, Shaveonté, et al. Differential diagnosis of posterior scalp hair loss. Archives of Dermatological Research, 2024, 316.10: 738.

PATHAK, Jaya. The Role of Dermoscopy in the Diagnosis of Cicatricial and Non-Cicatricial Alopecias. 2014. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).

ALESSANDRINI, Aurora; PIRACCINI, Bianca Maria; STARACE, Michela. Summary of Hair Diseases: Cicatricial and Non-Cicatricial. In: Techniques in the Evaluation and Management of Hair Diseases. CRC Press, 2021. p. 4-23.

STEFANATO, Catherine M. Histopathology of alopecia: a clinicopathological approach to diagnosis. Histopathology, 2010, 56.1: 24-38.

KOLIVRAS, Athanassios; THOMPSON, Curtis. Primary scalp alopecia: new histopathological tools, new concepts and a practical guide to diagnosis. Journal of cutaneous pathology, 2017, 44.1: 53-69.

PINEDO-MORALEDA, Fernando; TRISTÁN-MARTÍN, Belén; DRADI, Giulia Greta. Alopecias: practical tips for the management of biopsies and main diagnostic clues for general pathologists and dermatopathologists. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.15: 5004.

KOŁKOWSKI, Karol, et al. Scalp Involvement in Primary Cutaneous Lymphomas—An Update on Clinical Presentation, Diagnostics, and Management. Cancers, 2025, 17.10: 1678.

WAGH, Nitika; VAIDYA, Pradyumna; JOSHI, Vijay Deepak. Trichoscopic Hallmarks in Non-cicatricial and Cicatricial Alopecia in Indian Population: A Narrative Review. Journal of Skin and Stem Cell, 11.4.