薄毛や抜け毛の悩みは、多くの方が抱える深刻な問題です。その原因は多岐にわたりますが、見過ごされがちなのが「頭皮の皮脂」の状態です。

皮脂は頭皮を外部の刺激から守る大切な役割を担う一方で、その分泌バランスが崩れると、毛髪の健やかな成長を妨げる大きな要因となります。

この記事では、専門的な「頭皮脂質分析」を通じて、ご自身の皮脂の状態を正確に把握し、薄毛の根本原因にアプローチする方法を詳しく解説します。

皮脂の質と量を科学的に評価することで、日々のヘアケアや生活習慣を見直すきっかけとなり、より効果的な対策を見つける手助けをします。

頭皮の皮脂とは?その役割と重要性

私たちの頭皮から分泌される皮脂は、単なる「べたつき」の原因ではありません。髪と頭皮の健康を維持するために、重要な働きを担っています。

皮脂の正体と、その役割について理解を深めることが、適切な頭皮ケアの第一歩です。

皮脂の基本的な機能

皮脂は、毛穴の中にある皮脂腺から分泌される脂質です。汗と混じり合うことで「皮脂膜」という天然の保護クリームを形成し、頭皮の表面を覆います。

この皮脂膜が、頭皮の健康を守る上で中心的な役割を果たします。

具体的には、外部からの物理的な刺激や化学物質の侵入を防ぐバリアとして機能し、頭皮の潤いを保ち、乾燥やフケの発生を抑制します。

皮脂膜が担う主な機能

| 機能 | 内容 | 頭皮への貢献 |

|---|---|---|

| バリア機能 | 外部の刺激(紫外線、ホコリ、化学物質)から頭皮を保護する。 | 炎症やかぶれなどの頭皮トラブルを未然に防ぐ。 |

| 保湿機能 | 頭皮の水分蒸発を防ぎ、潤いを保持する。 | 乾燥によるかゆみやフケの発生を抑える。 |

| 抗菌作用 | 弱酸性の性質で、悪玉菌の増殖を抑制する。 | 頭皮の常在菌バランスを整え、健康な状態を維持する。 |

頭皮環境における皮脂のバランス

皮脂は多すぎても少なすぎても問題を引き起こします。健康な頭皮環境を維持するためには、皮脂の分泌量が適切な範囲に保たれていることが重要です。

このバランスは、ホルモンバランス、食生活、ストレス、睡眠、さらには遺伝的な要因など、様々な影響を受けて常に変動しています。

自分の頭皮がどのような状態にあるのかを客観的に知ることが、ケアの方向性を決める上で大切になります。

皮脂が髪の健康に与える影響

皮脂は髪の毛一本一本にもコーティングを施し、自然なツヤとしなやかさを与えます。キューティクルを保護し、摩擦によるダメージを軽減する役割も担っています。

しかし、皮脂の分泌が過剰になると、髪がべたついてボリュームを失う原因となります。

逆に皮脂が不足すると、髪はパサつき、切れ毛や枝毛が増えやすくなるなど、髪の見た目や手触りにも直接的な影響を与えます。

皮脂分泌の異常が招く頭皮トラブル

皮脂の分泌バランスが崩れると、頭皮には様々なトラブルが現れます。これらは不快な症状をもたらすだけでなく、放置すると抜け毛や薄毛の進行を加速させる可能性があります。

過剰な場合と不足した場合、それぞれのリスクを理解しましょう。

過剰な皮脂が引き起こす問題

皮脂が過剰に分泌されると、毛穴の周りに古い角質や汚れと混じり合って蓄積し、「角栓」を形成します。この角栓が毛穴を塞ぐと、毛髪の正常な成長を阻害します。

さらに、過剰な皮脂は頭皮の常在菌であるマラセチア菌の栄養源となり、この菌が異常繁殖することで「脂漏性皮膚炎」を引き起こすことがあります。

脂漏性皮膚炎は、強いかゆみや赤み、べたついたフケを伴う炎症性の疾患で、脱毛の原因となることが知られています。

皮脂分泌の状態による頭皮環境の変化

| 状態 | 頭皮の特徴 | 主なトラブル |

|---|---|---|

| 正常 | 適度な潤いと弾力がある。色は青白い。 | トラブルが少なく、健康な状態。 |

| 過剰(オイリー) | べたつき、テカリが目立つ。毛穴が詰まりやすい。 | かゆみ、ニキビ、脂漏性皮膚炎、抜け毛。 |

| 不足(ドライ) | 乾燥してつっぱる。細かいフケが出やすい。 | かゆみ、敏感肌、炎症、髪のパサつき。 |

皮脂不足がもたらすリスク

一方で、皮脂の分泌が少なすぎると、頭皮のバリア機能が低下します。これにより、外部からの刺激に非常に敏感になり、わずかなことでもかゆみや炎症を起こしやすくなります。

頭皮が乾燥すると、角質が剥がれやすくなり、パラパラとした乾いたフケが発生します。

このような状態では、健康な髪を育む土壌としては不十分であり、髪が細くなったり、成長が滞ったりする原因となり得ます。

皮脂の質と量の変化に注意

皮脂の問題は、単に分泌量だけではありません。皮脂を構成する成分のバランス、つまり「皮脂の質」も頭皮環境に大きく影響します。

例えば、食生活の乱れなどによって皮脂中の遊離脂肪酸の割合が増加すると、これが頭皮への刺激となり、炎症を引き起こしやすくなることが分かっています。

量と質の両面から皮脂の状態を評価することが、根本的な原因解明には重要です。

頭皮脂質分析で何がわかるのか

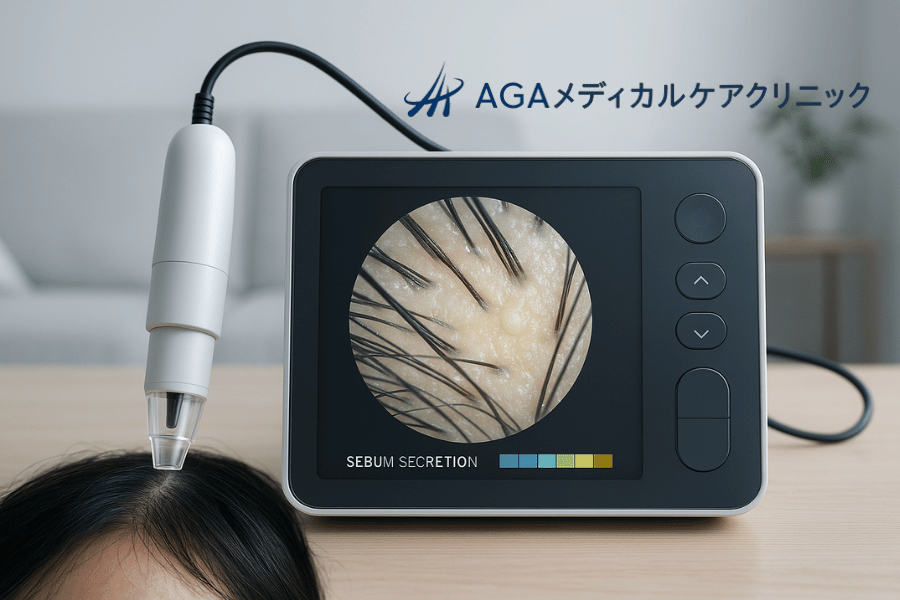

日々の感覚だけでは判断が難しい皮脂の状態を、科学的な根拠に基づいて客観的に評価するのが「頭皮脂質分析」です。

この検査によって、自分の頭皮で何が起こっているのかを詳細に知ることができます。

分析の目的と概要

頭皮脂質分析の主な目的は、頭皮から採取した皮脂の量と、その中に含まれる各脂質成分の構成比を測定することです。

これにより、皮脂分泌が「過剰」なのか「不足」しているのかを定量的に判断し、さらに脂質の「質」に問題がないかを評価します。

これらのデータは、現在の頭皮トラブルの原因を特定し、将来のリスクを予測するための重要な情報となります。

採取方法と検査項目

皮脂の採取は非常に簡単で、体に負担をかけることはありません。通常、専用の採取シートや吸収フィルムを頭皮の特定の部分に一定時間あてるだけで完了します。

採取した皮脂は専門の分析機関に送られ、高速液体クロマトグラフィーなどの精密な分析装置を用いて、詳細な成分分析が行われます。

頭皮脂質分析の主要な検査項目

| 検査項目 | 内容 | この項目からわかること |

|---|---|---|

| 総皮脂量 | 採取された皮脂の総量を測定する。 | 皮脂分泌が過剰か、不足しているかの基本的な指標。 |

| 脂質成分構成 | 皮脂を構成する各成分の割合を分析する。 | 皮脂の質のバランスや、特定のトラブルとの関連性。 |

| 過酸化脂質レベル | 酸化した脂質の量を測定する。 | 頭皮の老化や炎症のリスク、毛根へのダメージ。 |

分析結果から読み解く頭皮の状態

分析結果は、専門家によって詳細に解读されます。例えば、総皮脂量が多く、かつ炎症を引き起こしやすい遊離脂肪酸の割合が高い場合は、脂漏性皮膚炎のリスクが高いと判断できます。

逆に、総皮脂量が少なく、保湿成分であるスクワレンの割合も低い場合は、乾燥による頭皮トラブルが起きやすい状態であると推測できます。

このように、分析結果は個々人の頭皮の状態を正確に映し出す鏡の役割を果たします。

主要な皮脂成分とその評価

頭皮の皮脂は、単一の物質ではなく、複数の脂質成分が混ざり合ってできています。

それぞれの成分が持つ役割と、そのバランスが崩れたときの影響を知ることで、分析結果への理解がより深まります。

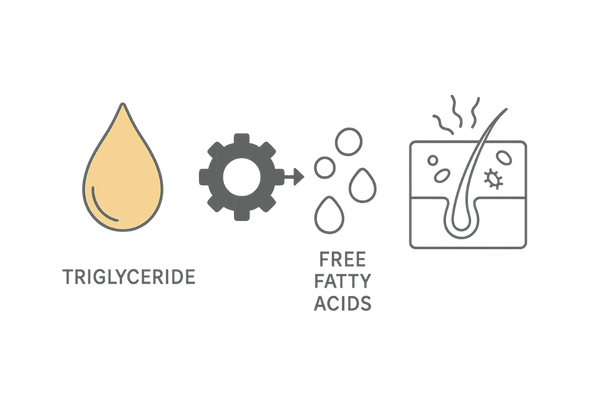

トリグリセリドの役割

トリグリセリドは皮脂の主成分であり、全体の約40~60%を占めます。皮脂腺で合成された直後の新鮮な皮脂に最も多く含まれています。

これは頭皮の常在菌によって分解され、後述する遊離脂肪酸を生成します。トリグリセリド自体の刺激性は低いですが、その量が多すぎる場合は、べたつきの直接的な原因となります。

遊離脂肪酸と頭皮への刺激

遊離脂肪酸は、トリグリセリドが常在菌の持つリパーゼという酵素によって分解されることで生成されます。

この成分は、濃度が高まると頭皮に対する刺激となり、炎症やかゆみを引き起こすことがあります。

特に、アクネ菌やマラセチア菌などが異常繁殖すると、遊離脂肪酸の産生が過剰になり、頭皮トラブルを悪化させます。頭皮脂質分析では、この遊離脂肪酸の比率が重要な評価指標の一つとなります。

皮脂タイプ別の特徴とケアの方向性

| 皮脂タイプ | 特徴 | ケアのポイント |

|---|---|---|

| オイリー肌 | 総皮脂量が多く、トリグリセリドの割合が高い。 | 余分な皮脂を適切に洗浄し、毛穴の詰まりを防ぐ。 |

| ドライ肌 | 総皮脂量が少なく、スクワレンやワックスエステルが不足しがち。 | 洗浄力を抑え、保湿を重視したケアを行う。 |

| インナードライ肌 | 皮脂は多いが、角層の水分量が不足している。 | 洗浄と保湿のバランスを取り、水分補給を心がける。 |

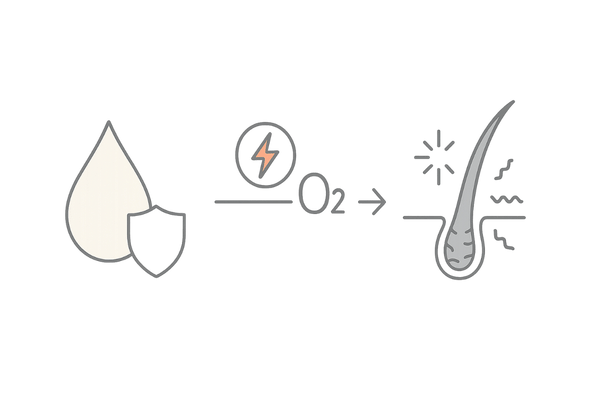

スクワレンとワックスエステル

スクワレンとワックスエステルは、皮脂の中で保湿や保護の役割を担う重要な成分です。

特にスクワレンは、肌に潤いを与えるだけでなく、強力な抗酸化作用を持ち、頭皮の細胞を活性酸素のダメージから守ります。

しかし、スクワレンは非常に酸化しやすく、酸化すると「過酸化脂質」という有害な物質に変化します。この過酸化脂質は、毛根の細胞にダメージを与え、抜け毛や白髪の原因となるため注意が必要です。

- スクワレン:保湿、抗酸化作用

- ワックスエステル:保護膜形成、柔軟性維持

コレステロールとその影響

皮脂にはコレステロールも少量含まれており、細胞膜の構成成分として皮膚のバリア機能を維持するのに役立っています。他の脂質成分と協力して、皮膚の構造を安定させる働きがあります。

そのバランスが崩れると、バリア機能の低下につながることがあります。

分析結果に基づく頭皮ケアの見直し

頭皮脂質分析の結果は、診断して終わりではありません。その結果を基に、日々のシャンプーや食事、生活習慣をどのように見直すべきか、具体的な行動計画を立てることが最も重要です。

皮脂のタイプ別セルフケア

分析によって自分の皮脂タイプが明らかになれば、より的確なヘアケア製品の選択が可能になります。

例えば、皮脂分泌が過剰なタイプの方は、余分な皮脂や汚れをしっかりと落とす洗浄力の高いシャンプーを選びつつも、頭皮に必要な潤いは奪いすぎないアミノ酸系の洗浄成分を含むものが良いでしょう。

一方で皮脂が不足している乾燥タイプの人は、洗浄力を抑えたマイルドなシャンプーを使用し、セラミドやヒアルロン酸などの保湿成分を配合したトリートメントやローションで潤いを補うケアが効果的です。

食生活の改善で内側からアプローチ

皮脂の分泌は、日々の食事内容に大きく影響を受けます。脂っこい食事や糖質の多い食事、ジャンクフードなどを頻繁に摂取すると、皮脂の分泌が過剰になる傾向があります。

皮脂バランスを整えるためには、体の内側からのケアが欠かせません。

皮脂バランスの調整に役立つ栄養素

| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| ビタミンB2 | 脂質の代謝を助け、皮脂の分泌をコントロールする。 | レバー、うなぎ、卵、納豆 |

| ビタミンB6 | タンパク質の代謝に関与し、健康な皮膚や髪の生成をサポートする。 | マグロ、カツオ、鶏肉、バナナ |

| ビタミンC・E | 抗酸化作用で皮脂の酸化を防ぎ、頭皮の老化を抑制する。 | パプリカ、ブロッコリー、ナッツ類 |

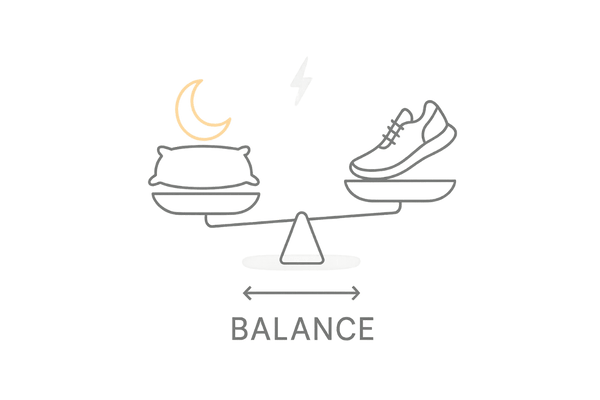

生活習慣と皮脂分泌の関係

睡眠不足や精神的なストレス、運動不足といった生活習慣の乱れは、自律神経やホルモンバランスを崩し、皮脂の分泌異常に直結します。

特に、ストレスを感じると男性ホルモンの分泌が活発になり、皮脂腺を刺激して皮脂分泌を増加させることがあります。

質の良い睡眠を十分にとること、適度な運動を習慣づけること、自分なりのリラックス方法を見つけることなどが、健やかな頭皮環境を取り戻す上で大切です。

- 質の高い睡眠

- 定期的な運動

- ストレス管理

専門機関での相談とさらなる検査

頭皮脂質分析は非常に有益な情報を提供しますが、薄毛の原因は複合的であることが少なくありません。

分析結果を最大限に活用し、より確実な対策を進めるためには、専門家の視点を取り入れることが重要です。

専門家による結果の詳しい解説

分析結果のレポートは専門的な用語が多いため、自己判断で解釈するのは難しい場合があります。

専門のクリニックやサロンでは、医師や毛髪診断士が分析結果を基に、現在の頭皮の状態、トラブルの原因、そして考えられる将来のリスクについて、分かりやすく丁寧に説明します。

疑問点や不安なことを直接相談できるため、納得感を持って次の対策に進むことができます。

他の薄毛原因との関連性

薄毛の原因は皮脂の問題だけとは限りません。男性型脱毛症(AGA)や女性男性型脱毛症(FAGA)、円形脱毛症、あるいは内科的な疾患が背景にある可能性も考えられます。

専門家は、頭皮脂質分析の結果と、マイクロスコープによる頭皮観察、問診、場合によっては血液検査などの結果を総合的に判断し、考えられる全ての原因を多角的に探ります。

これにより、皮脂ケアと並行して、より根本的な治療や対策が必要かどうかを判断します。

生活習慣の乱れが皮脂に与える影響

| 生活習慣 | 皮脂への影響 | 改善のポイント |

|---|---|---|

| 睡眠不足 | ホルモンバランスが乱れ、皮脂分泌が不安定になる。 | 毎日6〜8時間の質の良い睡眠を確保する。 |

| ストレス | 男性ホルモンを刺激し、皮脂の過剰分泌を招く。 | 趣味や運動など、自分なりの発散法を見つける。 |

| 運動不足 | 血行不良を招き、頭皮の新陳代謝が低下する。 | 週に2〜3回、ウォーキングなどの有酸素運動を行う。 |

定期的な検査の重要性

頭皮の状態は、季節の変化や生活環境、そして取り組んだケアの効果によって常に変化します。

一度の検査だけでなく、例えば半年後や一年後など、定期的に検査を受けることで、自分が行っているケアが適切かどうかを客観的に評価し、必要に応じて軌道修正を行うことができます。

状態の変化を時系列で追うことは、長期的な視点での頭皮と髪の健康管理につながります。

自分に合った頭皮ケアを見つけるために

薄毛対策は、画一的な方法で誰もが同じ効果を得られるわけではありません。大切なのは、自分の身体や頭皮の状態を正しく理解し、それに合わせたパーソナルなケアを実践することです。

頭皮脂質分析は、そのための羅針盤となります。

頭皮脂質分析の価値

これまで「なんとなくオイリーだから」「乾燥している気がするから」といった曖昧な感覚で選んでいたヘアケア製品や対策が、頭皮脂質分析によって科学的な根拠に基づいた選択へと変わります。

自分の頭皮に本当に必要な成分、避けるべき習慣が明確になることで、ケアの精度が格段に向上し、無駄な時間や費用をかけることなく、効率的に頭皮環境の改善を目指せます。

継続的な観察とケア

健康な頭皮環境は一朝一夕に手に入るものではありません。分析結果を基に始めた新しいケアや生活習慣を、まずは3ヶ月から半年を目安に継続することが大切です。

その間、自分の頭皮や髪の変化を注意深く観察しましょう。べたつきが減った、かゆみが治まった、フケが出なくなったなど、小さな変化に気づくことが、ケアを続けるモチベーションになります。

健康な頭皮環境を目指して

最終的な目標は、皮脂バランスが整い、血行が良好で、柔らかく弾力のある、健康な髪を育むための土台となる頭皮を取り戻すことです。頭皮脂質分析はそのためのスタート地点です。

科学的な視点を取り入れ、専門家のアドバイスを活用しながら、諦めることなく自分に合ったケアを追求していくことで、髪の悩みに対する明るい展望が開けるでしょう。

頭皮脂質分析に関するよくある質問

- 分析のための皮脂採取は痛いですか?時間はかかりますか?

-

痛みは全くありません。専用のフィルムやシートを頭皮に数分間軽く押し当てるだけです。採取自体は非常に短時間で終わりますので、ご安心ください。

- 検査の前日にシャンプーをしても大丈夫ですか?

-

正確な皮脂の状態を測定するため、検査機関から指示がある場合が多いです。

一般的には、検査前日の夜からシャンプーを控えていただくか、指定された時間に洗浄していただくようお願いすることがあります。事前に検査を受ける機関の指示を確認してください。

- 分析結果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?

-

採取した検体を専門の分析機関で詳しく調べるため、通常は結果が出るまで2週間から3週間程度の期間が必要です。

機関によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。

- この検査はどこで受けられますか?費用はどのくらいですか?

-

頭皮ケアを専門とするクリニックや、一部の先進的なヘアサロンなどで受けることが可能です。費用は自由診療となり、機関によって異なりますが、数万円程度が一般的です。

詳細はお近くの専門機関にお問い合わせください。

- 分析結果が悪かった場合、必ず薄毛になりますか?

-

分析結果はあくまで現在の頭皮環境のリスクを示すものであり、結果が良くなかったからといって、必ずしも将来的に薄毛が進行するとは限りません。

むしろ、リスクを早期に発見し、結果に基づいて適切なケアや生活習慣の改善を始めることで、薄毛を予防したり、進行を遅らせたりすることが可能です。

前向きな対策のきっかけと捉えることが大切です。

Reference

SUZUKI, Kazuhiro, et al. Scalp microbiome and sebum composition in Japanese male individuals with and without androgenetic alopecia. Microorganisms, 2021, 9.10: 2132.

O’GOSHI, Ken-ichiro; IGUCHI, Makiko; TAGAMI, Hachiro. Functional analysis of the stratum corneum of scalp skin: studies in patients with alopecia areata and androgenetic alopecia. Archives of dermatological research, 2000, 292.12: 605-611.

CHANPRAPAPH, Kumutnart; SUTHARAPHAN, Thanapon; SUCHONWANIT, Poonkiat. Scalp biophysical characteristics in males with androgenetic alopecia: a comparative study with healthy controls. Clinical Interventions in Aging, 2021, 781-787.

WANG, Shuqin, et al. Serum lipidomic changes and sex differences in androgenetic alopecia. Heliyon, 2024, 10.4.

YOON, Ji‐Seon, et al. Biophysical characteristics of dandruff‐affected scalp categorized on the basis of sebum levels. Journal of Cosmetic Dermatology, 2021, 20.3: 1002-1008.

BI, Lingbo, et al. Causal effects of lipids-related metabolites on androgenic alopecia: a Mendelian randomization study. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2024, 409-416.

JUNG, Da-Ryung, et al. Comparative analysis of scalp and gut microbiome in androgenetic alopecia: A Korean cross-sectional study. Frontiers in Microbiology, 2022, 13: 1076242.

CSUKA, David A., et al. A systematic review on the lipid composition of human hair. International Journal of Dermatology, 2023, 62.3: 404-415.

SHAO, Siqi, et al. Multidimensional Research on Hair Loss in Young Chinese Females With Oily Scalps. Journal of Cosmetic Dermatology, 2025, 24.9: e70426.

SU, Qianqian, et al. Research Progress in Composition, Classification and Influencing Factors of Hair. Asian Journal of Beauty and Cosmetology, 2023, 21.3: 503-516.