長引く頭皮のかゆみ、フケ、赤み、そして抜け毛。これらの症状は、単なる乾燥や体質の問題ではなく、「細菌性頭皮炎」が原因かもしれません。

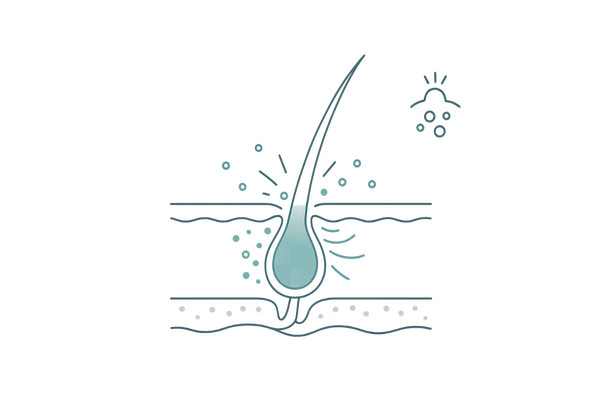

細菌性頭皮炎は、頭皮の常在菌バランスが崩れ、特定の細菌が異常増殖することで発症します。

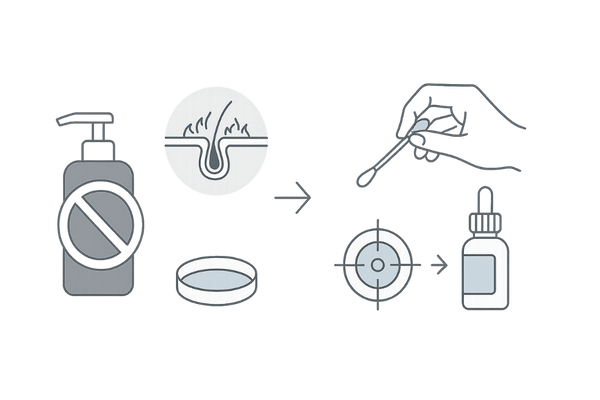

自己判断でケアを続けても、原因菌に合わない対策では改善が見込めないばかりか、症状を悪化させる危険性もあります。

この記事では、細菌性頭皮炎の根本原因を突き止めるために重要な「細菌培養検査」について詳しく解説します。

検査で何がわかり、どのように治療へつながるのかを理解し、健やかな頭皮環境を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

細菌性頭皮炎とは 頭皮トラブルの隠れた原因

多くの人が悩む頭皮のトラブル。その背景には、私たちの皮膚にもともと存在する「常在菌」のバランスの乱れが潜んでいることがあります。

特に、特定の細菌が異常に増えることで引き起こされる炎症を「細菌性頭皮炎」と呼びます。これは、薄毛や抜け毛に直接つながる可能性もあるため、正しく理解することが大切です。

頭皮のかゆみやフケ、赤みの正体

頭皮のかゆみ、フケ、赤み、そして時には痛みや膿を伴うおでき。これらの不快な症状は、頭皮が炎症を起こしているサインです。

細菌性頭皮炎では、増殖した細菌が作り出す物質や、細菌そのものに対して体の免疫機能が過剰に反応し、炎症が生じます。

この炎症が毛根にダメージを与え、健康な髪の成長を妨げることで、抜け毛や薄毛の原因となるのです。

細菌性頭皮炎の代表的な症状

| 症状 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| かゆみ | 我慢できないほどの強いかゆみが続くことがある。 | 掻きむしると頭皮が傷つき、さらに細菌が侵入しやすくなる。 |

| フケ | ベタベタとした湿ったフケや、黄色っぽいフケが増える。 | 通常の乾燥によるフケとは見た目や質感が異なる。 |

| 赤み・湿疹 | 頭皮全体または部分的に赤みやブツブツとした湿疹が現れる。 | 炎症が起きている証拠であり、放置すると悪化する可能性がある。 |

なぜ細菌が頭皮で増えるのか

私たちの頭皮には、多種多様な常在菌がバランスを保ちながら存在しています。これらの菌は、外部からの病原菌の侵入を防ぐバリア機能の一部を担っています。

しかし、何らかの要因でこのバランスが崩れると、特定の菌だけが異常に増殖し、頭皮に悪影響を及ぼします。その要因は、日常生活の中に潜んでいます。

例えば、過剰な皮脂分泌は細菌の栄養源となり、増殖を促します。また、洗浄力の強すぎるシャンプーによる頭皮の乾燥や、逆に洗い残しによる不衛生な状態も、常在菌バランスを乱す原因となります。

さらに、ストレスや睡眠不足、食生活の乱れなどが体の免疫力を低下させると、細菌の活動を抑制できなくなり、症状が現れやすくなります。

自己判断の危険性と専門的な検査の重要性

頭皮トラブルに対して、市販のフケ・かゆみ用シャンプーを使ったり、自己流のケアを試したりする人は少なくありません。しかし、そのケアが原因菌に対して有効でなければ、根本的な解決にはなりません。

むしろ、不適切なケアが症状を悪化させたり、慢性化させたりする危険性もあります。例えば、ある特定の菌が原因であるにもかかわらず、別の菌に対応する製品を使い続けるといったケースです。

だからこそ、専門的な検査によって原因を正確に特定することが、改善への最短距離となります。細菌培養検査は、そのための非常に有効な手段の一つです。

細菌培養検査の全体像

細菌培養検査は、症状を引き起こしている原因菌を特定するための検査です。目に見えない細菌の世界を探り、どの菌が、どのくらい存在し、どのような性質を持っているのかを明らかにします。

この検査によって、治療の的を絞ることが可能になります。

細菌培養検査で何がわかるのか

この検査の最大の目的は、頭皮に存在する細菌の種類(菌種)を特定することです。頭皮から採取した検体を、細菌が育ちやすい環境(培地)で増やすことで、原因となっている可能性のある菌を特定します。

さらに、特定した菌がどの抗菌薬(抗生物質)に効果があるかを調べる「薬剤感受性検査」も同時に行うことが一般的です。

これにより、数ある抗菌薬の中から、最も効果的な薬を選択するための重要な情報を得ることができます。

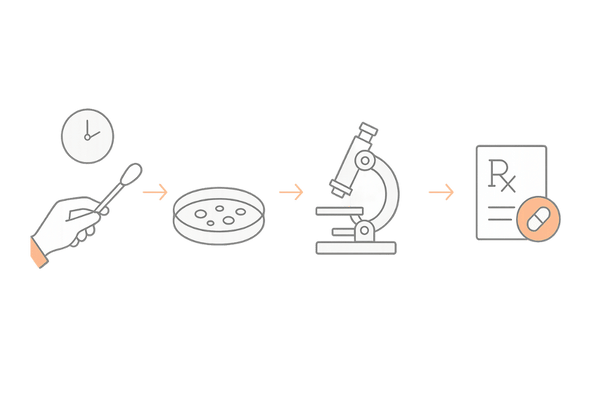

検査の流れと所要時間

検査は、医療機関で頭皮から検体を採取することから始まります。採取した検体は検査機関に送られ、専門の技師が培養と分析を行います。

検体を培地に塗布し、細菌が増殖するまで数日間、適切な温度で保管します。増殖してきた細菌を顕微鏡で観察したり、生化学的な性質を調べたりして菌種を決定します。

結果が出るまでの期間は、菌の種類や検査内容によって異なりますが、一般的には5日から1週間程度を要します。詳しい所要時間については、検査を受ける医療機関に確認するとよいでしょう。

他の頭皮検査との違い

頭皮の状態を調べる検査は細菌培養検査だけではありません。ダーモスコピー(拡大鏡)を用いた視診や、アレルギーを調べる血液検査など、様々な方法があります。

それぞれの検査には目的と特徴があり、症状に応じて使い分けたり、組み合わせたりします。

主な頭皮関連検査の比較

| 検査名 | 目的 | わかること |

|---|---|---|

| 細菌培養検査 | 細菌感染の有無と原因菌を調べる。 | 原因菌の種類、菌量、有効な抗菌薬。 |

| ダーモスコピー検査 | 頭皮や毛穴の状態を拡大して観察する。 | 毛穴の詰まり、炎症の度合い、皮脂の量、血管の状態。 |

| 血液検査 | 体内の栄養状態やアレルギーの有無を調べる。 | 栄養不足(鉄、亜鉛など)、ホルモンバランス、アレルギー反応。 |

検査を受けるべき人の特徴

どのような人が細菌培養検査を検討すべきでしょうか。もし、あなたの頭皮の状態が以下のような項目に当てはまる場合、一度専門医に相談し、検査を受けることを考えてみても良いかもしれません。

検査検討のチェックリスト

- 市販の薬用シャンプーを長期間使っても、かゆみやフケが改善しない

- 頭皮に赤みや湿疹が広がっている

- 痛みや膿を伴うおできが繰り返しできる

- 頭皮がベタつき、嫌な臭いがする

- 抜け毛が増え、薄毛が気になり始めた

検査の具体的な進め方

では、実際に細菌培養検査はどのように進められるのでしょうか。検体の採取から菌の特定まで、いくつかの段階を経て原因菌を突き止めます。

ここでは、その具体的な内容を詳しく見ていきましょう。

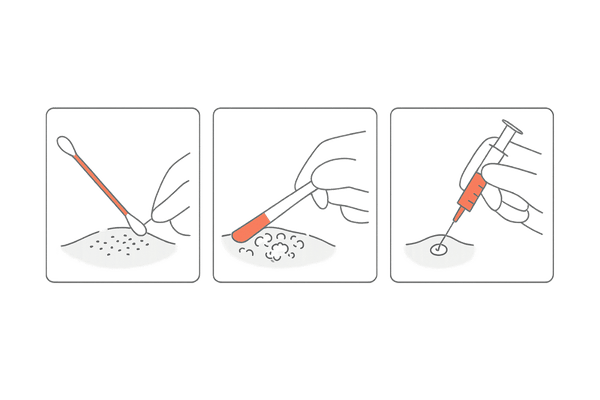

検体採取の方法と注意点

検査の精度は、適切な検体採取から始まります。医師が頭皮の状態を注意深く観察し、最も症状が強く現れている部分から検体を採取します。

採取方法は、症状によって異なりますが、痛みはほとんど伴いません。

代表的な検体採取法

- 綿棒法: 滅菌された綿棒で、病変部を優しくこすって検体を採取する方法。

- 掻爬法: フケや痂皮(かさぶた)などを、器具を用いて軽くこすり取って採取する方法。

- 穿刺吸引法: 膿が溜まっている場合に、注射針などで内容物を吸引して採取する方法。

採取した検体は、乾燥や汚染を防ぐために専用の容器に入れ、速やかに検査室へ運ばれます。

患者自身が注意すべき点として、検査当日は医師の指示がない限り、整髪料などの使用は避けることが望ましいです。

菌を育てる培養の技術

検査室に運ばれた検体は、「培地」と呼ばれる菌の栄養分が含まれたゲル状のプレートに塗布されます。細菌の種類によって好む栄養や環境が異なるため、目的に応じて数種類の培地を使い分けます。

培地に検体を塗布した後、細菌が最も発育しやすい温度(通常は35℃前後)に設定された恒温器の中で、1日から数日間培養します。

この間に、検体の中に細菌がいれば、培地の上で目に見える大きさの集落(コロニー)を形成します。

菌を特定する同定検査

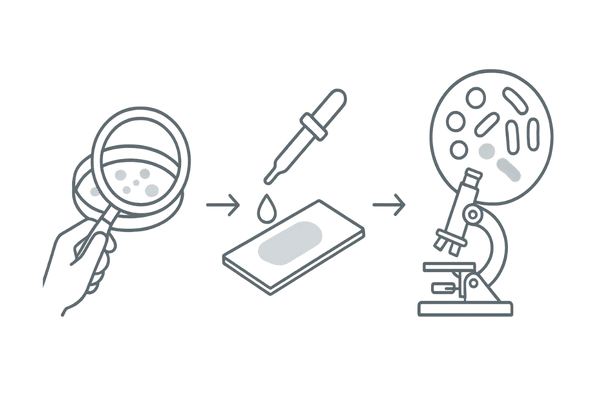

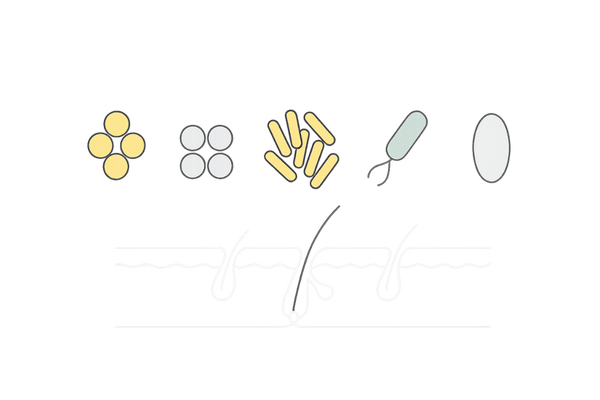

培養によって十分に増殖したコロニーを観察し、菌を特定する作業を「同定」と呼びます。まず、コロニーの形、色、大きさ、匂いなどから、ある程度の菌種を推測します。

次に、コロニーの一部を採取し、グラム染色という特殊な染色法を用いて顕微鏡で観察します。

これにより、細菌を大きく2つのグループ(グラム陽性菌とグラム陰性菌)に分類し、形状(球菌か桿菌か)などを確認します。

最終的には、菌が持つ酵素などを調べる生化学的性状検査や、質量分析装置などの高度な機器を用いて、菌種を正確に決定します。

薬剤感受性検査の役割

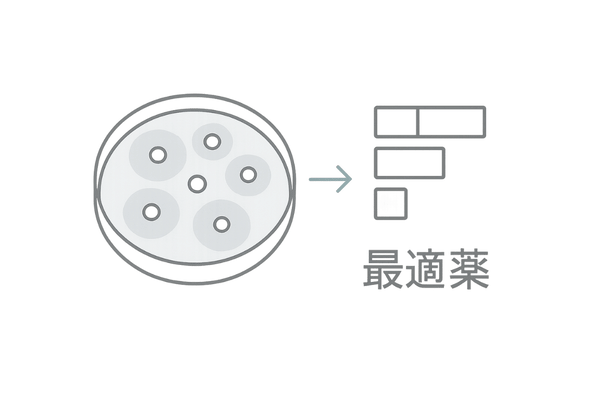

原因菌が特定できても、その菌に効果のある薬がわからなければ治療は始められません。そこで重要な役割を果たすのが「薬剤感受性検査」です。

この検査では、特定された原因菌が、様々な種類の抗菌薬に対してどの程度効果を示すかを調べます。小さな円盤状の薬剤ディスクを用いたディスク法や、自動分析装置を用いる方法などがあります。

結果は「感受性(S)」「中間(I)」「耐性(R)」などで報告され、医師が治療薬を選択する際の極めて重要な指標となります。

細菌性頭皮炎を引き起こす主な原因菌

私たちの頭皮には様々な常在菌が存在しますが、その中でも特に細菌性頭皮炎の原因となりやすい代表的な菌がいくつかあります。

ここでは、検査で検出されることの多い主な原因菌とその特徴について解説します。

黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌は、健康な人の皮膚や鼻の中にも存在する常在菌の一種です。通常は無害ですが、頭皮に傷ができたり、体の抵抗力が落ちたりすると、異常に増殖して皮膚炎の原因となります。

特に、毛穴の奥で炎症を起こす「毛のう炎」の主要な原因菌として知られています。黄色ブドウ球菌による炎症は、赤く腫れて中心に膿を持つおできとして現れることが多く、強い痛みを伴うこともあります。

掻きむしることで、炎症が周囲に広がる「とびひ」のような状態になることもあるため、注意が必要です。

表皮ブドウ球菌

表皮ブドウ球菌も、私たちの皮膚表面に最も多く存在する常在菌です。普段は皮膚を弱酸性に保ち、病原菌の侵入を防ぐ「善玉菌」としての役割を担っています。

しかし、過剰な洗浄や皮脂のバランスの乱れなどによって皮膚のバリア機能が低下すると、この菌が毛穴の奥深くに入り込み、炎症を引き起こすことがあります。

症状は比較的軽度なことが多いですが、他の菌と共同で悪影響を及ぼすこともあります。

頭皮の主な常在菌と役割

| 菌種 | 主な役割・特徴 | トラブルの原因となる場合 |

|---|---|---|

| 黄色ブドウ球菌 | 皮膚や鼻腔に存在する常在菌。 | バリア機能低下時に増殖し、毛のう炎などを引き起こす。 |

| 表皮ブドウ球菌 | 皮膚表面に最も多く存在し、皮膚を保護する。 | バリア機能低下時に毛穴の奥で炎症を起こすことがある。 |

| アクネ菌 | 皮脂を好み、毛穴の奥に生息する。 | 皮脂の過剰分泌と毛穴の詰まりで増殖し、ニキビの原因となる。 |

アクネ菌

アクネ菌(プロピオニバクテリウム・アクネス)は、顔のニキビの原因菌として有名ですが、頭皮にも存在します。

この菌は酸素を嫌い、皮脂を栄養源とするため、皮脂腺が多く毛穴の深い頭皮は格好の住処となります。

過剰な皮脂分泌や、古い角質によって毛穴が塞がれると、毛穴の中でアクネ菌が異常増殖し、炎症を引き起こします。

これが頭皮ニキビの正体です。赤く腫れたり、膿を持ったりする炎症性のニキビは、毛根にダメージを与え、抜け毛につながる可能性があります。

その他の細菌や真菌

上記以外にも、様々な細菌が頭皮トラブルに関与することがあります。例えば、緑膿菌は湿った環境を好み、抵抗力が落ちている場合に感染症を引き起こすことがあります。

また、細菌ではありませんが、カビの一種であるマラセチア菌が異常増殖して起こる「脂漏性皮膚炎」も、細菌性頭皮炎と似た症状を示すことがあります。

マラセチア菌は皮脂を栄養にして増殖し、フケやかゆみを引き起こします。これらの菌を正確に見分けるためにも、培養検査は非常に有効です。

検査結果の読み解き方と治療への応用

検査が終わり、結果が出たら、次はその内容を正しく理解し、適切な治療へとつなげていく段階です。

専門的な内容が含まれる検査報告書ですが、ポイントを押さえることで、医師の説明をより深く理解することができます。

検査報告書の見方

検査報告書には、通常「検出された菌種名」「菌の量」「薬剤感受性試験結果」などが記載されています。

菌の量は「+」や「++」、「10^4 CFU/ml」といった単位で示され、どの程度の菌が増殖しているかの目安となります。ただし、検出された菌が必ずしも症状の直接的な原因であるとは限りません。

常在菌が少量検出されることは正常な場合もあるため、その解釈は頭皮の症状や他の所見と合わせて、医師が総合的に判断します。

検出された菌と症状の関連性

医師は、検出された菌の種類と量を、患者の具体的な症状(かゆみの強さ、フケの状態、炎症の範囲など)と照らし合わせ、原因を絞り込んでいきます。

例えば、黄色ブドウ球菌が多量に検出され、実際に膿を持ったおできが多数見られる場合、この菌が原因である可能性は非常に高いと判断します。

このように、検査結果は客観的なデータとして、医師の診断を裏付ける重要な根拠となります。

薬剤感受性検査結果の活用法

薬剤感受性検査の結果は、治療薬を選ぶ上で最も重要な情報です。この結果を参考に、原因菌に対して効果が高く、かつ副作用のリスクが少ない抗菌薬を選択します。

これにより、経験や勘に頼るのではなく、科学的根拠に基づいた効果的な治療が可能になります。

「耐性(R)」と示された薬は効果が期待できないため使用を避け、「感受性(S)」と示された薬を中心に治療方針を組み立てます。

薬剤感受性検査の結果表記

| 表記 | 意味 | 治療薬としての選択 |

|---|---|---|

| S (Susceptible) | 感受性あり。その薬剤が有効である可能性が高い。 | 治療薬の第一選択肢となる。 |

| I (Intermediate) | 中間。薬剤の投与量を増やすなどすれば有効な場合がある。 | 他の有効な薬がない場合に検討される。 |

| R (Resistant) | 耐性あり。その薬剤は効果が期待できない。 | 治療薬として選択しない。 |

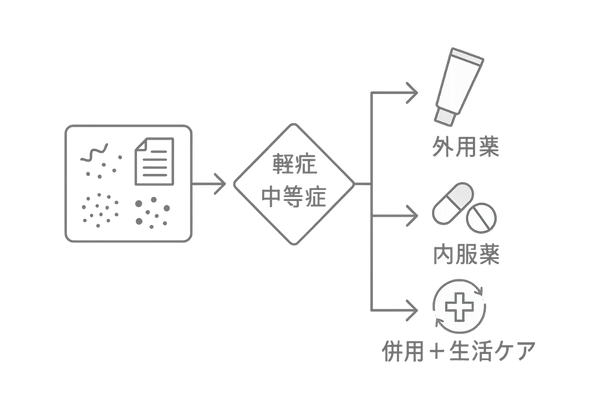

治療方針の決定

全ての検査結果と診察所見を総合し、最終的な治療方針を決定します。治療は、原因菌に有効な抗菌薬の外用薬(塗り薬)や内服薬(飲み薬)が中心となります。

同時に、炎症を抑えるための抗炎症薬が処方されることもあります。さらに、薬物治療と並行して、原因となった生活習慣や頭皮のケア方法を見直すための指導も行います。

治療期間は症状の重さや原因菌によって異なりますが、医師の指示に従い、根気よく治療を続けることが大切です。

検査を受ける前の準備と注意点

正確な検査結果を得るためには、検査前の準備が重要です。また、費用など、事前に知っておくべきこともいくつかあります。安心して検査に臨めるよう、ここで確認しておきましょう。

検査前のシャンプーや整髪料の使用

検査当日は、頭皮の状態を正確に把握するために、特別な指示がない限り、いつも通りにシャンプーをして医療機関へ向かってください。

ただし、ワックスやスプレーなどの整髪料は、検体採取の妨げになったり、検査結果に影響を与えたりする可能性があるため、使用を控えるのが望ましいです。

特に、抗菌成分を含むスタイリング剤などの使用は避けるべきです。もし使用してしまった場合は、診察時に医師にその旨を伝えましょう。

検査前の注意点まとめ

| 項目 | 注意点 | 理由 |

|---|---|---|

| シャンプー | 特別な指示がなければ、普段通りでよい。 | 普段の頭皮環境を診察するため。 |

| 整髪料 | ワックス、スプレー、ジェルなどの使用は控える。 | 正確な検体採取の妨げとなり、結果に影響する可能性があるため。 |

| 市販の薬 | 抗菌作用のある塗り薬などの使用は数日前から中止する。 | 原因菌が検出しにくくなるため。 |

服用中の薬に関する申告

もし、何らかの病気で抗菌薬(抗生物質)を服用している場合は、検査結果に大きな影響を与えるため、必ず事前に医師に申告してください。

抗菌薬を服用していると、原因菌が十分に検出されず、正確な診断ができないことがあります。その他、服用している薬や使用しているサプリメントがあれば、問診の際に全て伝えておくと安心です。

検査費用と保険適用の有無

細菌性頭皮炎が疑われ、医師が必要と判断して細菌培養検査を行う場合、通常は健康保険が適用されます。保険適用の場合、自己負担額は数千円程度となることが一般的です。

ただし、自由診療で薄毛治療を専門とするクリニックなどでは、保険が適用されず、全額自己負担となる場合もあります。

費用は医療機関によって異なるため、事前にウェブサイトで確認したり、電話で問い合わせたりしておくと良いでしょう。

検査機関の選び方

細菌培養検査は、皮膚科や一部の内科で受けることができます。頭皮のトラブルを専門的に診ている医療機関や、薄毛治療に力を入れているクリニックを選ぶと、より専門的な診断と治療が期待できます。

医療機関を選ぶ際には、ウェブサイトで診療内容を確認したり、口コミを参考にしたりするのも一つの方法です。最終的には、自分が相談しやすく、信頼できると感じる医師を見つけることが重要です。

まずは近くの皮膚科に相談してみることから始めましょう。

検査後の頭皮環境を整えるセルフケア

細菌培養検査に基づいた治療で症状が改善しても、根本的な原因である頭皮環境が乱れたままでは、再発のリスクが残ります。

治療と並行して、日々のセルフケアを見直し、健やかな頭皮を維持することが大切です。

医師の指示に基づく正しいシャンプー方法

シャンプーは頭皮ケアの基本ですが、やり方を間違えると逆効果になります。医師や専門家から指導された方法を実践しましょう。

まず、シャンプー前にお湯で髪と頭皮を十分にすすぎ、汚れを浮かせる「予洗い」が重要です。

シャンプー剤は直接頭皮につけず、手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って優しくマッサージするように洗います。爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つける原因になるので絶対にやめましょう。

すすぎ残しは毛穴の詰まりや炎症の原因となるため、時間をかけて丁寧に洗い流すことが大切です。

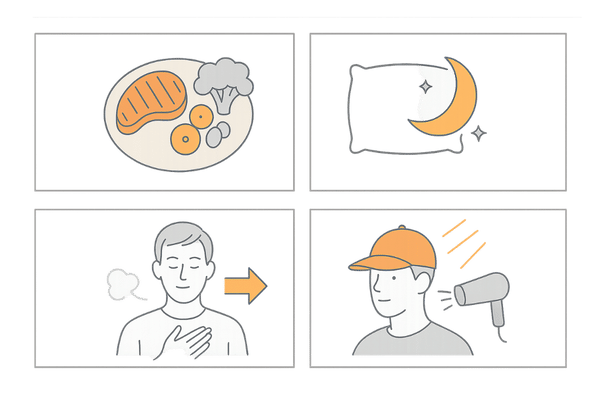

生活習慣の見直し

頭皮の健康は、体全体の健康と密接に関係しています。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、体の内側からコンディションを整えましょう。

特に、髪の毛の主成分であるタンパク質や、頭皮の新陳代謝を助けるビタミン、ミネラルを意識して摂取することが推奨されます。

また、過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、皮脂の過剰分泌や免疫力の低下につながります。自分なりのリラックス方法を見つけ、ストレスを溜め込まないように工夫することも重要です。

頭皮環境を整える生活習慣のポイント

| カテゴリ | 具体的な内容 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 食事 | タンパク質、ビタミンB群、亜鉛などをバランス良く摂取する。 | 健康な髪と頭皮の材料となり、新陳代謝を促進する。 |

| 睡眠 | 質の良い睡眠を6〜8時間確保する。 | 成長ホルモンの分泌を促し、頭皮の細胞修復を助ける。 |

| ストレス管理 | 適度な運動や趣味などでストレスを発散する。 | 自律神経の乱れを防ぎ、皮脂の過剰分泌や血行不良を改善する。 |

頭皮に負担をかけないための工夫

日常生活の中で、無意識に頭皮へ負担をかけていることがあります。例えば、紫外線は頭皮を乾燥させ、バリア機能を低下させる原因となります。

外出時には帽子や日傘を活用し、頭皮用の日焼け止めを使うなどの対策を取りましょう。また、ドライヤーの熱風を長時間同じ場所に当て続けることも頭皮の乾燥を招きます。

ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、全体をまんべんなく乾かすように心がけてください。パーマやカラーリングも頭皮への刺激となるため、症状が落ち着くまでは控えるのが賢明です。

細菌培養検査に関するよくある質問

- 検査に痛みはありますか?

-

いいえ、通常はほとんど痛みを伴いません。綿棒で頭皮をこすったり、フケを採取したりする方法が一般的ですので、ご安心ください。

膿が溜まっている場合に内容物を吸引する際は、チクッとした軽い痛みを感じることがあるかもしれませんが、短時間で終わります。

- 検査結果はどのくらいでわかりますか?

-

検査結果が判明するまでの期間は、原因菌の種類や検査機関によって異なりますが、一般的には5日から1週間程度かかります。一部の特殊な菌の検査では、さらに時間が必要な場合もあります。

詳しい日数については、検査を受ける医療機関で直接確認してください。

- 検査で原因菌が見つからないこともありますか?

-

はい、あります。頭皮のトラブルの原因は細菌感染だけではないからです。

例えば、アレルギー性の接触皮膚炎、ストレスによるもの、あるいは真菌(カビ)の一種であるマラセチア菌が原因の脂漏性皮膚炎などの可能性も考えられます。

検査で細菌が見つからなかった場合は、他の原因を探るために追加の検査を行ったり、別の治療法を検討したりします。

- 検査はどこで受けられますか?

-

細菌培養検査は、全国の皮膚科で受けることが可能です。まずは、お近くの皮膚科クリニックに相談することをお勧めします。

また、薄毛や頭皮トラブルを専門に扱っているAGAクリニックなどでも、詳細な検査の一環として実施している場合があります。

Reference

LUGOVIĆ-MIHIĆ, Liborija, et al. Differential diagnosis of the scalp hair folliculitis. Acta Clin Croat, 2011, 50.3: 395-402.

TRÜEB, Ralph M., et al. Bacterial diseases. In: Hair in infectious disease: recognition, treatment, and prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 35-127.

LEE, A. H. Y., et al. Staphylococcus aureus and chronic folliculocentric pustuloses of the scalp–cause or association?. British Journal of Dermatology, 2016, 175.2: 410-413.

MATARD, B., et al. First evidence of bacterial biofilms in the anaerobe part of scalp hair follicles: a pilot comparative study in folliculitis decalvans. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2013, 27.7: 853-860.

CANPOLAT, Filiz. Infections, infestations and neoplasms of the scalp. Hair and scalp disorders. Rijeka: IntechOpen, 2017, 199-221.

EDLICH, Richard, et al. Bacterial diseases of the skin. Journal of Long-Term Effects of Medical Implants, 2005, 15.5.

DURDU, Murat; ILKIT, Macit. First step in the differential diagnosis of folliculitis: cytology. Critical Reviews in Microbiology, 2013, 39.1: 9-25.

LEE, Geon-Jong, et al. Scalp Bacterial Profile and Antibiotics Susceptibility Pattern in Patients With Primary Cicatricial Alopecia. Annals of Dermatology, 2025, 37.4: 241.

POLAK-WITKA, Katarzyna. Development of new methods for compartment-specific analyses of the hair follicle microbiome and associated inflammatory mediators. 2023. PhD Thesis.

LUELMO-AGUILAR, Jesús; SANTANDREU, Mireia Sàbat. Folliculitis: recognition and management. American journal of clinical dermatology, 2004, 5.5: 301-310.