薄毛や抜け毛の悩みは、多くの方が抱える深刻な問題です。様々なヘアケア製品や育毛剤を試しても、なかなか効果を実感できないという声も少なくありません。

その原因の一つは、ご自身の頭皮の状態を正確に把握できていないことにあるかもしれません。

頭皮の状態は見た目だけでは判断が難しく、その内部で何が起きているのかを知ることが、根本的な対策への第一歩となります。

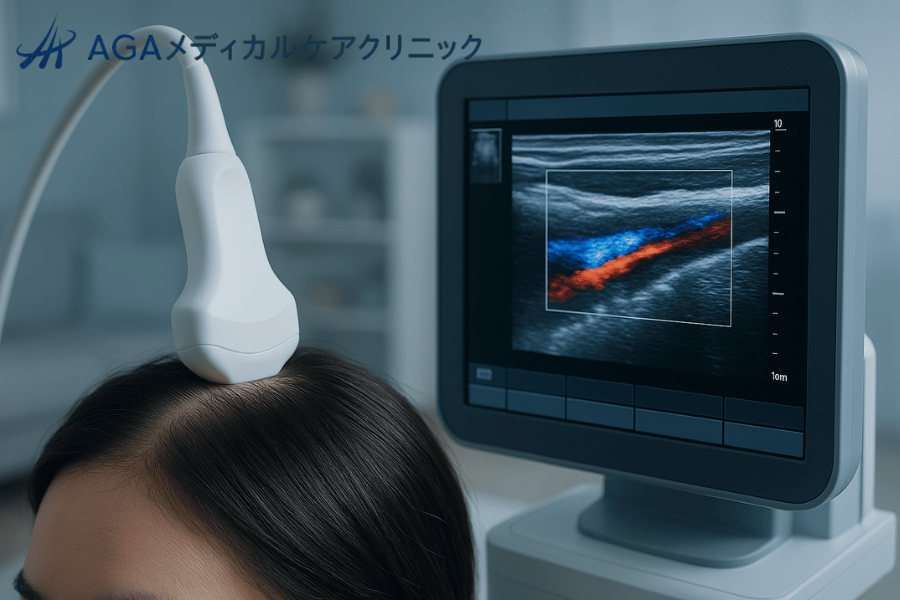

この記事では、医療機関や専門サロンで導入が進む「頭皮超音波検査」に焦点を当て、この検査がどのようにして薄毛の原因究明に役立つのかを詳しく解説します。

頭皮の厚さや血流という、髪の成長に直接関わる重要な要素を可視化するこの検査について理解を深め、ご自身の頭皮ケアを見直すきっかけにしてください。

頭皮超音波検査とは?薄毛の原因究明への新しい視点

頭皮超音波検査は、エコー検査とも呼ばれ、高周波数の超音波を頭皮に当て、その反響を画像化することで頭皮内部の状態を非侵襲的に観察する検査法です。

これまで主に内臓などの検査に用いられてきた技術を頭皮に応用したもので、痛みや放射線被ばくの心配がなく、安全に頭皮の断面を詳細に確認できます。

これにより、薄毛や抜け毛の根本的な原因を多角的に探ることが可能になります。

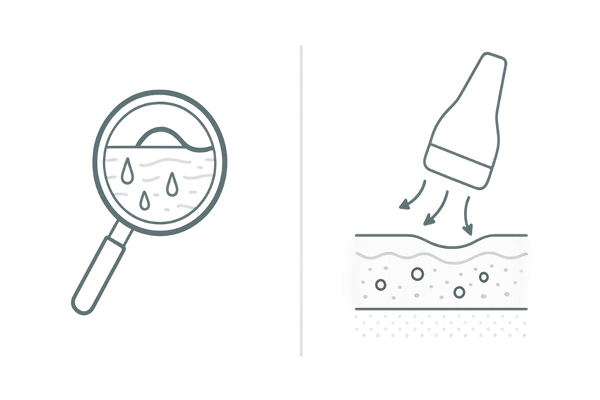

見た目だけでは分からない頭皮の内部構造

普段、私たちが鏡で見ている頭皮は、その表面に過ぎません。髪を育む土壌である頭皮の内部には、表皮、真皮、皮下組織といった複数の層が存在し、それぞれが重要な役割を担っています。

特に、髪の毛を作り出す毛包は真皮層の深くに位置しており、その周辺の環境が髪の健康状態を大きく左右します。

マイクロスコープによる診断では頭皮表面のキメや毛穴の状態は確認できますが、その下にある真皮層の厚みや、さらにその下を流れる血流の状態までは分かりません。

頭皮超音波検査は、この目に見えない領域を可視化し、頭皮全体の健康状態を客観的なデータとして評価する唯一の方法です。

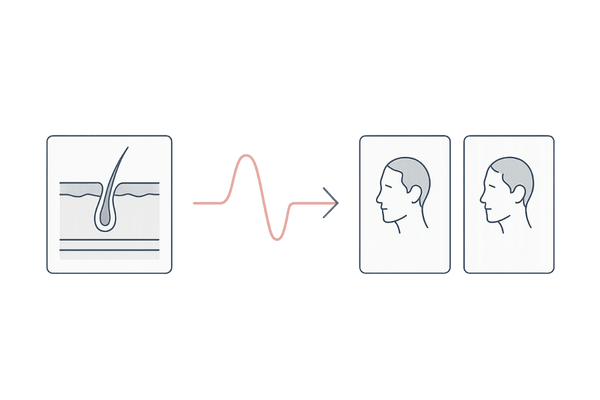

なぜ超音波で頭皮の状態がわかるのか

超音波は、異なる性質を持つ物質の境界で反射する特性を持っています。

頭皮は皮膚の層(表皮・真皮)と脂肪の層(皮下組織)、そしてその下にある筋肉の層(帽状腱膜)などが重なって構成されています。

超音波検査機(プローブ)から発信された超音波がこれらの各層の境界で反射し、プローブに戻ってくるまでの時間差をコンピューターが解析することで、各層の厚さや構造を画像として映し出します。

さらに、ドップラー法という技術を併用すると、血管内を流れる赤血球の動きを捉えることができ、血流の速度や方向、量を測定することも可能です。

これにより、頭皮の「構造」と「機能」の両面から状態を評価できます。

薄毛や抜け毛に悩むすべての人へ

薄毛の原因は、遺伝、ホルモンバランス、生活習慣、ストレスなど多岐にわたりますが、それらの要因が最終的に頭皮環境の悪化という形で現れることがほとんどです。

頭皮が硬く薄くなっていたり、血行が悪くなっていたりすると、髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなり、結果として髪が細く、弱々しくなり、抜け毛が増加します。

頭皮超音波検査は、ご自身の頭皮がどのような状態にあるのかを客観的なデータで示してくれます。

原因が分からず対策に悩んでいる方、現在のケアが本当に自分に合っているか確認したい方にとって、今後の正しいケアの方向性を決定するための羅針盤となるでしょう。

頭皮の「厚さ」が髪の健康を左右する

髪の毛は、畑に生える作物に例えられます。良い作物を育てるためには、栄養豊富でふかふかの土壌が重要なように、健康な髪を育てるためには、厚みのある柔軟な頭皮が必要です。

頭皮の厚さ、特に真皮層の厚みは、毛包をしっかりと支え、栄養を供給するための基盤となります。この厚みが失われると、髪の成長に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

健康な頭皮の厚さの基準

頭皮の厚さには個人差がありますが、一般的に健康な状態では、表皮、真皮、皮下組織を合わせた全体の厚みが数ミリメートル程度あると考えられています。

特に重要なのが、コラーゲンやエラスチンなどの線維状タンパク質で構成される真皮層です。この真皮層が厚く、弾力に富んでいる状態が理想的です。

薄毛が進行している方の頭皮を超音波で観察すると、この真皮層が著しく薄くなっている傾向が見られます。これは、髪を支える土台そのものが痩せてしまっている状態を意味します。

頭皮の厚さと状態の目安

| 状態 | 頭皮の厚さの傾向 | 特徴 |

|---|---|---|

| 健康な状態 | 厚く弾力がある | 血色が良く、柔軟性がある。真皮層が厚い。 |

| 注意が必要な状態 | やや薄く硬い | 血行不良気味で、つっぱり感がある。 |

| 薄毛が進行した状態 | 非常に薄く硬い | 頭蓋骨に張り付いたような感触。真皮層が菲薄化。 |

頭皮が薄くなる原因とその影響

頭皮が薄くなる、いわゆる「菲薄化(ひはくか)」の主な原因は、加齢や男性ホルモンの影響によるコラーゲンの減少、そして持続的な血行不良です。

血行不良に陥ると、皮膚細胞の生まれ変わりに必要な酸素や栄養素が不足し、コラーゲンを生成する線維芽細胞の働きが低下します。その結果、真皮層は弾力を失い、徐々に薄くなっていきます。

頭皮が薄くなると、毛包を正常な深さで支えることができなくなり、髪の毛が抜けやすくなります。

また、外部からの刺激にも弱くなり、乾燥やかゆみ、炎症といったトラブルを引き起こしやすくなるという悪循環に陥ります。

厚みを取り戻すための頭皮環境改善

一度薄くなった頭皮の厚みを回復させることは簡単ではありませんが、適切なケアを継続することで、さらなる菲薄化を防ぎ、健やかな状態に近づけることは可能です。

重要なのは、頭皮の血行を促進することです。頭皮マッサージや適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠は、血行改善に繋がります。

また、育毛剤などに含まれる有効成分が、線維芽細胞の働きを活性化させ、コラーゲンの産生をサポートすることもあります。

頭皮超音波検査でご自身の頭皮の厚さを知ることは、これらのケアの必要性を具体的に認識し、モチベーションを維持する上で大きな助けとなります。

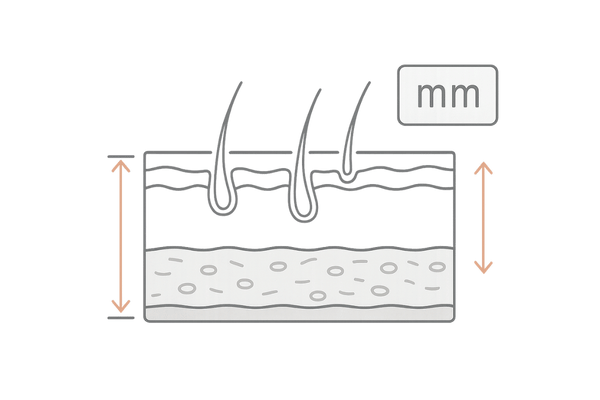

超音波で計測する頭皮の各層

頭皮超音波検査では、頭皮を構成する各層を区別して、その厚さをミリメートル単位で正確に測定します。

これにより、どの層が薄くなっているのかを特定し、より的確な対策を立てるための情報を得ることができます。

頭皮の層構造と超音波での見え方

| 層の名称 | 主な役割 | 超音波画像での特徴 |

|---|---|---|

| 表皮 | 外的刺激からのバリア機能 | 最も表面にある薄い高輝度の線として描出。 |

| 真皮 | 毛包や皮脂腺が存在、頭皮の弾力を維持 | 表皮の下にあり、比較的均一な輝度を持つ層。 |

| 皮下組織 | 脂肪層、保温や衝撃吸収 | 真皮の下にあり、網目状の低輝度領域として描出。 |

頭皮の「血流」が毛母細胞の生命線

髪の毛は、毛根の最深部にある毛母細胞が分裂を繰り返すことで成長します。この毛母細胞が活発に活動するためには、毛細血管を通じて絶えず酸素と栄養素が供給されることが絶対条件です。

つまり、頭皮の血流は、髪の成長を支える生命線そのものと言えます。血流が滞ると、毛母細胞はエネルギー不足に陥り、健康な髪を作り出すことができなくなります。

血流が髪の成長に与える影響

頭皮の毛細血管は非常に細く、わずかな要因で血流が滞りやすいという特徴があります。血行が悪化し、毛母細胞への栄養供給が滞ると、以下のような影響が現れます。

- 髪の成長期(アナゲン)が短縮し、十分に成長する前に抜けてしまう。

- 作られる髪の毛が細く、弱々しくなる(軟毛化)。

- メラニン色素を生成するメラノサイトの働きも低下し、白髪の原因になることもある。

つまり、薄毛や抜け毛の多くは、頭皮の血行不良が根底にあると言っても過言ではありません。育毛を考える上で、頭皮の血流改善は最も重要な課題の一つです。

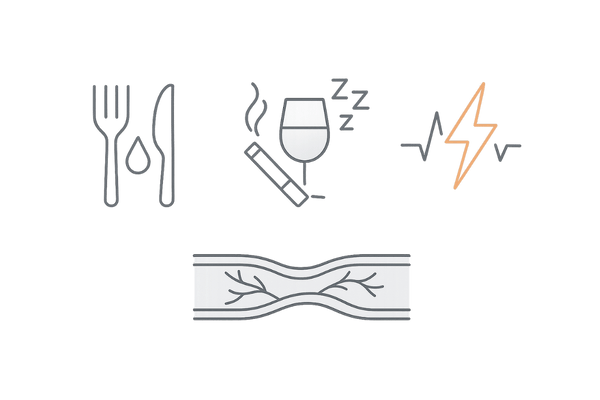

頭皮の血行不良を招く生活習慣

| 分類 | 具体的な要因 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 食生活 | 脂質の多い食事、栄養の偏り | 血液がドロドロになり、血行が悪化する。 |

| 生活習慣 | 喫煙、過度の飲酒、睡眠不足 | 血管を収縮させ、血流を著しく低下させる。 |

| ストレス | 精神的な緊張、心労 | 自律神経の乱れから血管が収縮し、血行不良に。 |

頭皮の血行不良を引き起こす要因

頭皮の血行不良は、様々な要因が複雑に絡み合って引き起こされます。長時間のデスクワークなどによる首や肩のコリは、頭部への血流を物理的に阻害します。

また、精神的なストレスは自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させる交感神経を優位に働かせてしまいます。

喫煙が血管を収縮させることはよく知られていますが、ニコチンは頭皮の毛細血管にも直接的なダメージを与えます。

これらの要因が重なることで、頭皮の血流は慢性的に悪い状態に陥り、薄毛を進行させてしまうのです。

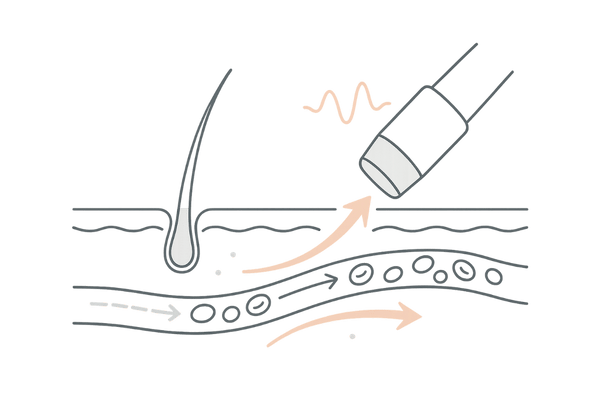

超音波ドップラー法による血流評価

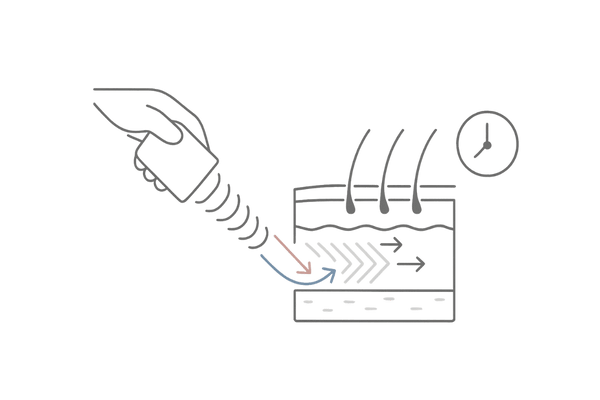

頭皮超音波検査では、ドップラー法という技術を用いて血流を評価します。

これは、超音波が動いているもの(この場合は血液中の赤血球)に当たると周波数が変化するという「ドップラー効果」を利用したものです。

プローブから発信された超音波と、赤血球で反射して戻ってきた超音波の周波数の差を計測することで、血流の速度や方向を割り出します。

検査画像上では、血流はカラーで表示され(カラードップラー)、プローブに近づく血流は赤色、遠ざかる血流は青色などで示されるため、直感的に血流の状態を把握することができます。

血流速度と血流量からわかること

ドップラー法による評価では、単に血が流れているかどうかだけでなく、その「質」も評価します。

例えば、血流の最高速度(Peak Systolic Velocity)や、血管の抵抗を示す指標(Resistance Index)などを数値化します。

これらのデータから、毛細血管レベルでの循環がスムーズに行われているか、あるいはどこかで流れが滞っているかを客観的に判断できます。

血流速度が遅かったり、血管抵抗が高かったりする場合は、毛母細胞に十分な栄養が届いていない可能性が高いと推測され、積極的な血行促進ケアが必要であると判断できます。

血流評価の主な指標

| 指標名 | 内容 | この指標から推測されること |

|---|---|---|

| PSV (最高血流速度) | 収縮期の最も速い血流速度 | 血流の勢いを示し、低い場合は循環不全の可能性。 |

| RI (血管抵抗係数) | 末梢血管の抵抗の度合い | 高い場合は血管が硬く、血流が流れにくい状態。 |

頭皮超音波検査の具体的な流れ

実際に頭皮超音波検査を受ける場合、どのような準備が必要で、どのような手順で進められるのでしょうか。ここでは、検査当日の一般的な流れや注意点について解説します。

専門的な検査ですが、身体への負担はほとんどなく、リラックスして受けることができます。

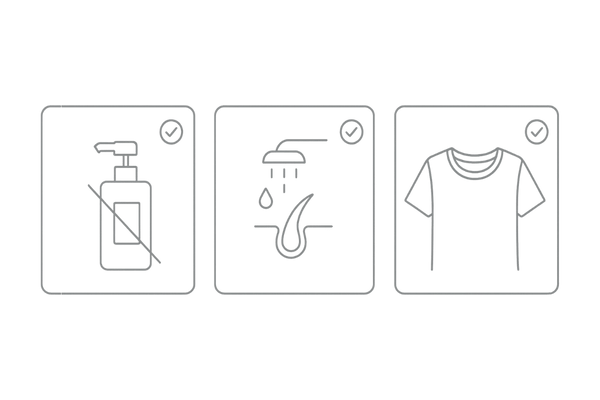

検査前の準備と注意点

頭皮超音波検査を受けるにあたり、特別な食事制限などは必要ありません。

ただし、検査の精度を高めるために、いくつか注意しておきたい点があります。整髪料や育毛剤などが頭皮に残っていると、超音波の伝わりを妨げ、正確な画像が得られない場合があります。

可能な限り、検査当日は整髪料の使用を控え、清潔な頭皮の状態で臨むことが望ましいです。

検査前のチェックリスト

| 項目 | 内容 | 理由 |

|---|---|---|

| 整髪料 | ワックス、スプレー、ジェル等の使用を控える | 超音波の伝達を阻害し、正確な計測を妨げるため。 |

| 頭皮の状態 | 前日の夜か当日の朝に洗髪し、清潔に保つ | 過剰な皮脂や汚れが検査の妨げになるのを防ぐため。 |

| 服装 | 首周りがゆったりとした服装が望ましい | リラックスして検査を受けるため。 |

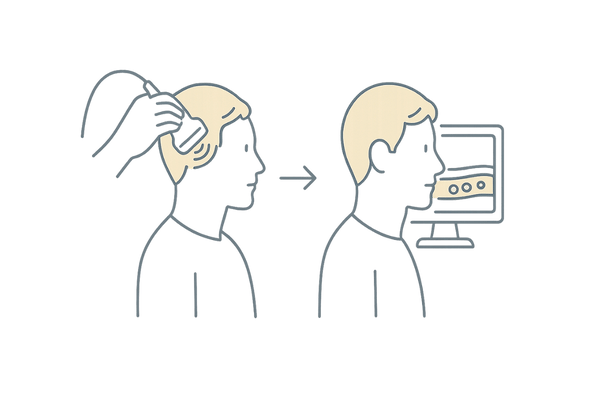

検査当日の手順

検査は、通常、診察台やリクライニングチェアに座ったか、あるいは横になった状態で行います。

まず、検査部位(頭頂部、前頭部、側頭部など)の髪を分け、頭皮に超音波の伝達を良くするための専用ジェルを塗布します。

ジェルは少しひんやりと感じることがありますが、人体に無害な水溶性のもので、検査後には簡単に拭き取ることができます。

次に、検査技師や医師がプローブと呼ばれる超音波を発信する装置を頭皮に優しく当て、モニターに映し出される画像を確認しながら、様々な角度から頭皮の断面を観察し、厚さや血流を測定していきます。

検査にかかる時間と痛みについて

検査にかかる時間は、測定する部位の範囲にもよりますが、おおよそ15分から30分程度です。プローブを頭皮に当てるだけで、注射のような痛みは全くありません。

ジェルを塗布する際の冷たさや、プローブが軽く頭皮を押さえる感覚がある程度で、非常に身体的負担の少ない検査です。

検査中は、モニターに映し出されるご自身の頭皮の内部画像を一緒に見ながら、説明を受けることもできます。

検査を受けられる場所

頭皮超音波検査は、まだどこでも受けられる検査ではありませんが、薄毛治療を専門とする一部のクリニックや、先進的な頭皮診断を取り入れているヘアサロンなどで導入が進んでいます。

インターネットで「頭皮超音波検査」や「頭皮エコー検査」といったキーワードと、お住まいの地域名を組み合わせて検索すると、検査を実施している施設を見つけることができます。

事前にウェブサイトで情報を確認したり、電話で問い合わせてみると良いでしょう。

検査結果の解釈と活用法

頭皮超音波検査の最大の利点は、得られた客観的なデータに基づいて、ご自身の頭皮に合った具体的なケアプランを立てられることです。

検査を受けて終わりではなく、その結果を正しく理解し、日々のケアに活かしていくことが重要です。専門家からのアドバイスを受けながら、薄毛改善への最短ルートを見つけ出しましょう。

評価レポートで確認するポイント

検査後には、測定された頭皮の厚さや血流の状態がまとめられた評価レポートが渡されることが一般的です。

このレポートを確認する際は、ご自身の数値が標準的な値と比較してどのような状態にあるのかを把握することが第一歩です。

特に、頭頂部や生え際など、薄毛が気になる部位のデータと、後頭部など比較的健康な部位のデータとを比較することで、頭皮環境の悪化がどの程度進行しているかを具体的に理解することができます。

数値だけでなく、超音波の画像も合わせて見ることで、より深く頭皮の状態を把握できます。

自分の頭皮タイプを正確に知る

検査結果は、あなたの頭皮が「菲薄化・硬化タイプ」なのか、「血行不良タイプ」なのか、あるいはその両方の特徴を持つ「混合タイプ」なのかを判断する上で非常に有効な情報となります。

- 菲薄化・硬化タイプ: 頭皮の厚みが標準より薄く、特に真皮層の菲薄化が目立つ。コラーゲン生成を促すケアや、頭皮の柔軟性を取り戻すマッサージが有効。

- 血行不良タイプ: 頭皮の厚さは比較的保たれているものの、血流速度が遅く、血流量が少ない。血行促進を目的とした生活習慣の改善や、育毛剤の使用が効果的。

このように自分のタイプを正確に知ることで、数あるヘアケア製品や対策の中から、自分に本当に必要なものを選択できるようになります。

結果に基づいたパーソナライズケアの提案

専門家は、検査結果のデータと、問診で得られた生活習慣などの情報を総合的に分析し、あなただけのパーソナライズされたケアプランを提案します。

例えば、血行不良が顕著な場合は、具体的なマッサージの方法や、血行促進効果のある成分を含んだ育毛剤の紹介、食事や運動に関するアドバイスなどが提供されます。

頭皮の菲薄化が進んでいる場合は、保湿を重視したスキンケアや、頭皮の弾力維持をサポートする栄養素の摂取などが推奨されるでしょう。

科学的根拠に基づいたアドバイスは、自己流のケアに比べてはるかに効果的です。

定期的な検査の重要性

頭皮環境は、日々のケアや生活習慣によって変化します。

一度検査を受けた後、提案されたケアを実践し、一定期間が経過してから再度検査を受けることで、そのケアが実際に効果を上げているかを確認することができます。

頭皮の厚みが増したり、血流速度が改善したりといった良い変化がデータとして確認できれば、ケアを継続する大きなモチベーションになります。

逆に、変化が見られない場合は、ケアの方法を見直すきっかけにもなります。このように、定期的な検査は、ケアの効果測定と軌道修正のために非常に重要です。

他の頭皮診断との違い

薄毛の原因を探るための診断方法は、頭皮超音波検査だけではありません。

より一般的なマイクロスコープ診断や血液検査など、他の診断方法との違いを理解することで、それぞれの長所を活かし、より総合的な視点からご自身の状態を把握することができます。

マイクロスコープ診断との比較

マイクロスコープ診断は、頭皮を200倍程度に拡大して、頭皮表面の状態を観察する方法です。多くのヘアサロンやクリニックで手軽に行うことができます。

この診断法と頭皮超音波検査は、観察する「深さ」が根本的に異なります。

頭皮診断方法の比較

| 項目 | 頭皮超音波検査 | マイクロスコープ診断 |

|---|---|---|

| 観察対象 | 頭皮の内部(表皮、真皮、皮下組織、血流) | 頭皮の表面(キメ、色、毛穴、皮脂量) |

| わかること | 頭皮の厚さ、硬さ、血行状態、炎症の有無 | 乾燥、脂性、毛穴の詰まり、炎症の色 |

| 特徴 | 客観的な数値データが得られる。根本原因を探る。 | 手軽に行える。現在の頭皮トラブルを把握する。 |

マイクロスコープが「畑の表面の土の状態」を見るのに対し、超音波検査は「土の深さや水はけ」を見ると言えるでしょう。

両者を組み合わせることで、頭皮の表面から内部まで、総合的に状態を評価することが可能になります。

血液検査からわかることとの関連性

薄毛治療を行うクリニックでは、血液検査を実施することがあります。

血液検査では、男性ホルモンの値(DHTなど)や、髪の毛の主成分であるケラチンの生成に必要な亜鉛や鉄分といった栄養素の過不足、甲状腺機能などを調べることができます。

これらは、薄毛を引き起こす全身的な要因を探るための重要な情報です。頭皮超音波検査は、これらの全身的な要因が「結果として頭皮にどのような影響を与えているか」を評価する検査と位置づけられます。

例えば、栄養不足が血液検査で判明した場合、超音波検査で頭皮の菲薄化や血行不良が確認されれば、その関連性を強く推測することができます。

医師による視診や触診との連携

経験豊富な医師による視診(目で見る)や触診(手で触れる)も、依然として重要な診断方法です。脱毛のパターンや範囲、頭皮の色、硬さ、弾力などを確認し、全体的な状態を把握します。

頭皮超音波検査は、この医師の診察で得られた主観的な評価を、客観的な数値データで裏付ける役割を果たします。

例えば、医師が「頭皮が硬くなっていますね」と診断した場合、超音波検査で実際に真皮層が薄くなっていることや、皮下の血流が乏しいことを画像と数値で示すことができます。

これにより、患者自身も自分の状態を納得して理解し、治療やケアに前向きに取り組むことができるようになります。

頭皮超音波検査に関するよくある質問

- 検査に痛みや副作用はありますか?

-

いいえ、痛みは全くありません。超音波は人体に無害であり、放射線被ばくの心配もありませんので、副作用の心配もありません。

妊娠中の方でも安心して受けられる安全な検査です。検査中に感じるのは、肌に塗るジェルの冷たさと、検査器具が軽く触れる感覚だけです。

- 検査費用はどのくらいかかりますか?

-

頭皮超音波検査は、多くの場合、健康保険の適用外となる自由診療です。費用は実施するクリニックやサロンによって異なりますが、一般的には1万円から3万円程度が目安となります。

薄毛治療のコースや頭皮診断のパッケージプランに含まれている場合もありますので、事前に施設へ確認することをお勧めします。

- どのくらいの頻度で受けるのが良いですか?

-

初めて検査を受ける方は、まず現在の状態を把握するために一度受けることが推奨されます。

その後、専門家と相談の上で決定しますが、一般的には、ヘアケアや生活習慣の改善を始めてから3ヶ月から6ヶ月後に再度検査を受け、その効果を評価するのが一つの目安です。

効果が確認できれば、その後は半年から1年に一度のペースで定期的にチェックし、頭皮環境を維持できているかを確認していくと良いでしょう。

- 検査結果はすぐに出ますか?

-

はい、検査結果はその場でリアルタイムにモニターで確認できます。検査を行いながら、技師や医師が画像について説明してくれます。

詳細な数値や所見をまとめたレポートの作成には少し時間がかかる場合もありますが、通常は検査当日のうちに結果の説明を受けることができます。

- 薄毛治療中ですが検査は受けられますか?

-

はい、問題なく受けられます。むしろ、治療中の方にこそ受けていただきたい検査です。

現在行っている治療(例えば、投薬治療や育毛メソセラピーなど)が、実際に頭皮の厚みや血流にどのような良い影響を与えているかを客観的に評価することができます。

治療効果を可視化することで、治療を継続する上での大きな励みにもなります。

Reference

LI, Lin, et al. High‐frequency ultrasonography of the scalp: A comparison between androgenetic alopecia and healthy volunteers. Skin Research and Technology, 2024, 30.8: e13863.

KINOSHITA-ISE, Misaki, et al. Ultra high-frequency ultrasound with seventy-MHz transducer in hair disorders: Development of a novel noninvasive diagnostic methodology. Journal of Dermatological Science, 2021, 102.3: 167-176.

PORRIÑO‐BUSTAMANTE, María Librada, et al. Colour Doppler ultrasound study in patients with frontal fibrosing alopecia. Skin Research and Technology, 2021, 27.5: 709-714.

MIKIEL, Dominik, et al. High‐frequency ultrasonography of the scalp‐Comparison of ultrasound and trichoscopic images in healthy individuals. Skin Research and Technology, 2021, 27.2: 201-207.

POLAŃSKA, Adriana, et al. High-frequency ultrasonography in hair and nail disorders—how it may be helpful. Diagnostics, 2025, 15.3: 332.

HEDAYATI, Bobak, et al. In Vivo Imaging Techniques for the Human Scalp: A Systematic Review of the Literature. Lasers in surgery and medicine, 2024, 56.9: 741-754.

GIAVEDONI, Priscila, et al. Cross‐Sectional Analysis of Subclinical Findings Using High‐Frequency Ultrasound in Frontal Fibrosing Alopecia. Journal of Ultrasound in Medicine, 2025.

ALMUHANNA, Nouf, et al. Overview of ultrasound imaging applications in dermatology. Journal of cutaneous medicine and surgery, 2021, 25.5: 521-529.

WORTSMAN, Ximena. Top applications of dermatologic ultrasonography that can modify management. Ultrasonography, 2023, 42.2: 183-202.

DA SILVA CARTELL, André; DE ALMEIDA, Carolina Ávila; PORCIUNCULA, Davi Berardo. Clinical, Imaging, and Histological Findings in Alopecias. Atlas of Diagnostic Imaging in Dermatology: A Practical Approach, 2025, 127.