薄毛や抜け毛の悩みは、多くの方にとって深刻な問題です。その原因は多岐にわたりますが、中でも「頭皮の血行不良」は髪の健やかな成長を妨げる大きな要因として知られています。

しかし、ご自身の頭皮の血行状態を正確に把握することは容易ではありません。そこで注目されるのが、サーモグラフィーを用いた頭皮検査です。

この記事では、サーモグラフィーがどのようにして頭皮の血行状態を可視化し、薄毛の原因究明に役立つのかを詳しく解説します。

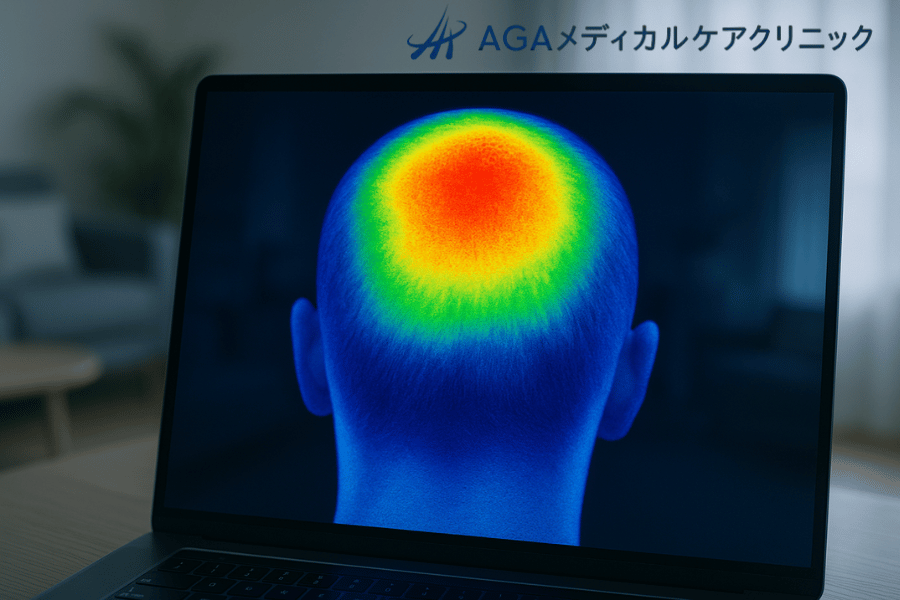

体の表面温度を色で表示するこの技術によって、今まで目には見えなかった頭皮の血流の問題点が明らかになります。

検査の基本原理から、結果の解釈、そして具体的な改善アプローチまで、あなたの髪の悩みを解決に導くための情報を提供します。

サーモグラフィー検査とは?頭皮の状態を可視化する技術

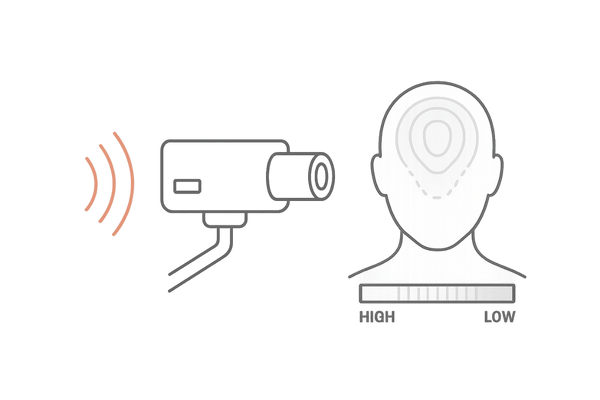

サーモグラフィー検査は、物体から放射される赤外線を検知し、その表面温度の分布を映像として表示する技術です。医療分野では、血行状態の評価や炎症の診断などに広く活用されています。

これを頭皮に応用することで、これまで主観的な判断に頼りがちだった頭皮の血行状態を、客観的なデータとして捉えることができます。

サーモグラフィーの基本原理

すべての物体は、その温度に応じた赤外線を放射しています。

サーモグラフィーのカメラは、この目に見えない赤外線を特殊なセンサーで捉え、温度の高い部分を赤や黄色、低い部分を青や緑といったように、色の違いで視覚的に表現します。

血液は熱を運ぶ役割を担っているため、血流が豊富な部分は温度が高く、滞っている部分は温度が低く映し出されます。

この原理を利用して、頭皮全体の血行のバランスや、特に血行が悪い箇所を特定するのです。

なぜ頭皮の温度を測定するのか

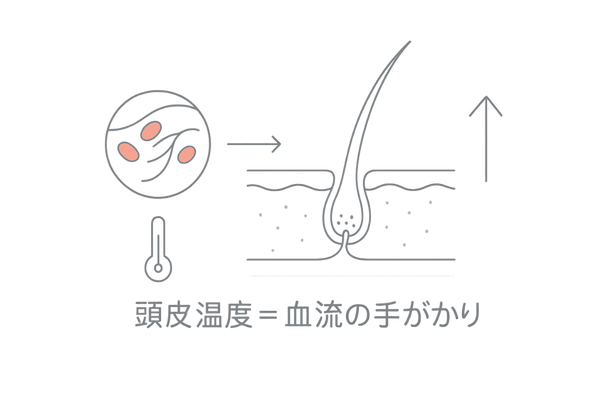

髪の毛は、毛根にある毛母細胞が細胞分裂を繰り返すことで成長します。この毛母細胞が活動するためには、血液によって運ばれる十分な栄養素と酸素が必要です。

つまり、頭皮の血行は髪の生命線ともいえます。頭皮の温度を測定することは、間接的に血流の状態を評価し、毛母細胞に栄養が適切に届いているかを知るための重要な手がかりとなります。

温度の異常は、血行の異常、ひいては髪の成長サイクルの乱れを示唆するサインなのです。

薄毛と頭皮温度の密接な関係

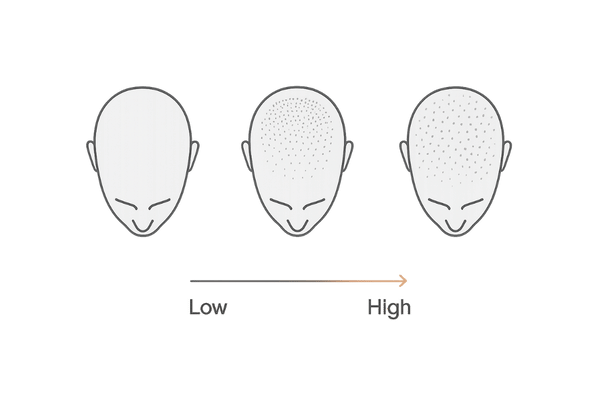

薄毛が進行している方の頭皮をサーモグラフィーで観察すると、健常な頭皮に比べて全体の温度が低かったり、温度に著しいムラが見られたりする傾向があります。

特に、薄毛が気になる部位(例えば、頭頂部や生え際)が他の部位に比べて低温であるケースが多く報告されています。

これは、その部位の毛細血管の血流が低下し、毛母細胞が栄養不足に陥っている可能性を示します。サーモグラフィーは、このような薄毛リスクの高い領域を視覚的に特定するのに役立ちます。

頭皮の温度と健康状態の目安

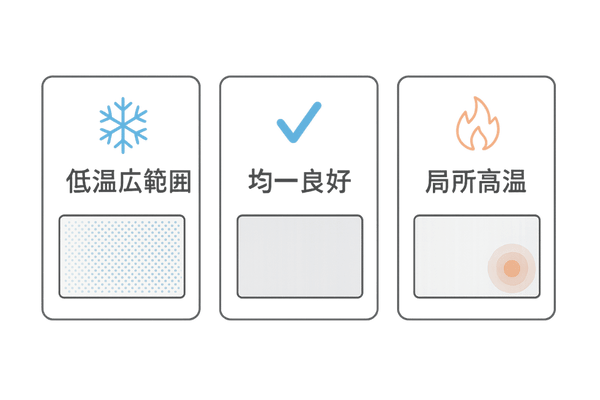

| 温度状態 | 考えられる頭皮の状態 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 全体的に青・緑(低温) | 広範囲な血行不良、冷え | 髪の成長が遅くなる、細くなる |

| 全体的に赤・黄(均一) | 良好な血行状態 | 髪が健やかに成長しやすい |

| 局所的に赤・黄(高温) | 炎症、かゆみ、皮脂の過剰分泌 | 頭皮環境の悪化、抜け毛の原因 |

検査の安全性と手軽さ

サーモグラフィー検査の大きな利点の一つは、その安全性と手軽さです。

人体に何かを照射するのではなく、体から自然に放出される赤外線を捉えるだけの受動的な検査なので、痛みや副作用の心配は全くありません。

X線検査のような放射線被曝のリスクもなく、お子様からご年配の方まで、どなたでも安心して受けられます。検査自体も、専用のカメラで頭部を撮影するだけで、数分程度で完了します。

手軽に頭皮の健康状態をチェックできる有効な手段です。

頭皮の血行不良が引き起こす髪への影響

頭皮の血行は、髪の健康を維持するための基盤です。この血流が滞ると、髪の成長にさまざまな悪影響が及び、薄毛や抜け毛の直接的な原因となります。

ここでは、血行不良が具体的にどのように髪にダメージを与えるのかを掘り下げていきます。

髪の成長に必要な栄養素と酸素

髪の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。このケラチンは、食事から摂取したアミノ酸を元に、毛根の毛母細胞で合成されます。ビタミンやミネラルも、この合成を助ける重要な役割を果たします。

これらの栄養素はすべて、血液によって毛根まで運ばれます。また、細胞が活動するためのエネルギーを生み出すには酸素も重要です。

血行が悪くなるということは、これらの重要な栄養素と酸素の供給が滞ることを意味し、毛母細胞は髪を十分に作り出すことができなくなります。

髪の健康を支える主な栄養素

| 栄養素 | 主な役割 | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分ケラチンの材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促進 | 豚肉、うなぎ、玄米 |

血行不良が毛母細胞に与えるダメージ

栄養と酸素の供給が不足すると、毛母細胞の活動は著しく低下します。細胞分裂のペースが落ちるため、新しく生えてくる髪の毛は細く、弱々しくなります。

これが「髪の軟毛化」と呼ばれる現象で、薄毛の初期サインの一つです。さらに血行不良が続くと、毛母細胞は十分な活動を維持できなくなり、やがて休止期に入ってしまいます。

本来であれば成長を続けるはずの髪が、早期に抜け落ちてしまうのです。また、血行不良は老廃物の排出も滞らせるため、頭皮環境全体の悪化にもつながります。

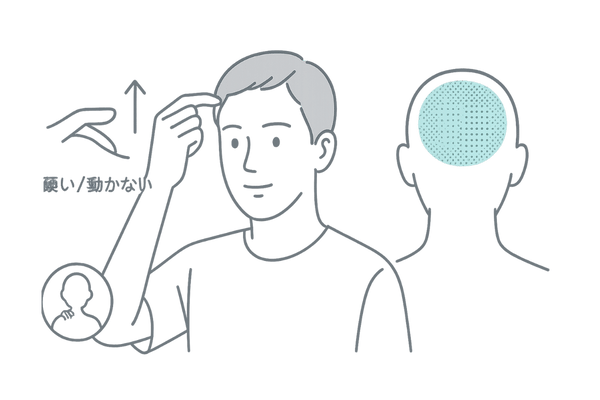

頭皮が硬くなる原因と血行の関係

「頭皮が硬い」と感じることはありませんか。これも血行不良のサインの一つです。

頭皮の下には毛細血管が網の目のように張り巡らされていますが、血流が滞ると頭皮の筋肉(帽状腱膜)が緊張し、柔軟性が失われて硬くなります。

硬くなった頭皮は、血管をさらに圧迫して血行を悪化させるという悪循環を生み出します。柔らかく、指で動かせる頭皮は、血行が良好である証拠です。

サーモグラフィーでは、硬くなっている部位が低温域として示されることがあります。

血行不良のサインを見逃さない

サーモグラフィー検査を受ける前に、ご自身で血行不良のサインをチェックすることも大切です。以下のような症状に心当たりがある場合、頭皮の血行が滞っている可能性があります。

- 頭皮が硬く、指で動かしにくい

- 頭皮の色が赤っぽい、あるいは青白い

- 肩こりや首のこりが慢性化している

- 顔色が悪く、目の下にクマができやすい

- 抜け毛が増え、髪にハリやコシがなくなった

これらのサインは、体全体の血行不良が頭皮にも影響を及ぼしていることを示唆しています。生活習慣を見直すきっかけとして捉えることが重要です。

サーモグラフィーで明らかになる頭皮の血行状態

サーモグラフィー検査の最大の特長は、頭皮全体の血行状態を一枚の画像で直感的に把握できる点にあります。

色分けされた温度分布図は、専門家でなくても血行の良い部分と悪い部分を一目で理解するのに役立ちます。

この画像から、薄毛のリスクや頭皮の健康状態に関する多くの情報を読み解くことができます。

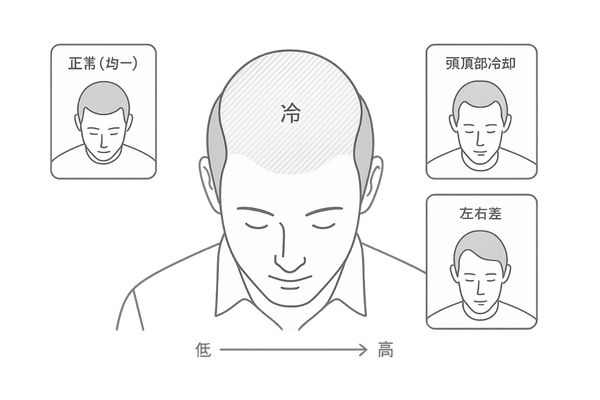

温度分布パターンで見る血行の状態

撮影されたサーモグラフィー画像は、頭皮の血行状態をいくつかのパターンに分類して評価します。例えば、頭部全体が均一に暖かい色(赤や黄色)で表示されていれば、血行は良好と判断できます。

一方、頭頂部や生え際など、特定の部位が周囲に比べて著しく低温(青や緑)になっている場合、その部分の血行が特に滞っていることを示します。

また、全体的にまだら模様になっている場合は、血行が不安定であることを意味します。

頭皮の血行パターンの比較

| パターン | サーモグラフィー上の特徴 | 示唆される状態 |

|---|---|---|

| 正常型 | 頭部全体が均一な暖色系 | 血行が良好で健康的 |

| 頭頂部冷却型 | 頭頂部が周囲より低温 | 男性型脱毛症(AGA)のリスク |

| まだら型 | 温度のムラが全体に見られる | 自律神経の乱れ、ストレス |

「正常な頭皮」の温度分布とは

健康で血行が良好な頭皮は、サーモグラフィーで見ると、中心部から外側に向かってなだらかに温度が分布し、全体的に均一な暖かい色を示します。

特に、血管が太く血流量の多い側頭部は比較的高温になる傾向があります。左右の温度差が少なく、極端な低温部分が見られないことが、正常な状態の一つの目安となります。

このような頭皮環境では、毛母細胞への栄養供給がスムーズに行われ、髪は健やかに成長できます。

「血行不良の頭皮」に見られる特徴

血行不良の頭皮には、いくつかの典型的な特徴が現れます。最も一般的なのは、薄毛が進行しやすい頭頂部や前頭部が、血流の保たれやすい側頭部や後頭部に比べて明らかに低温になるパターンです。

これは、重力や筋肉の影響で頭頂部の血流が滞りやすいことに起因します。

また、ストレスや自律神経の乱れがある場合、血管の収縮と拡張が正常に機能せず、全体的に温度が低くなったり、色の分布がまだらになったりすることもあります。

部位による温度差とその意味

頭皮の部位によって血行のしやすさには違いがあり、それが温度差として現れます。側頭部や後頭部は、筋肉の動きが比較的多く血管も太いため、血流が保たれやすく温度が高い傾向にあります。

一方、頭頂部は帽状腱膜という硬い膜で覆われており、筋肉が少なく血管も細いため、血流が滞りやすく温度が低くなりがちです。

この部位ごとの温度差が極端に大きい場合、それは血行不良が進行しているサインであり、特に男性型脱毛症(AGA)のリスク評価において重要な指標となります。

頭皮の温度で読み解く薄毛のリスク

サーモグラフィーが示す頭皮の温度は、単に血行の状態を表すだけでなく、将来的な薄毛のリスクや、現在進行している頭皮トラブルの種類を推測するための重要な情報源となります。

温度の高い部分、低い部分、そしてその分布から、多角的に頭皮の状態を評価します。

高温エリアが示す炎症の可能性

頭皮の一部が周囲に比べて異常に高温になっている場合、それは炎症が起きているサインかもしれません。

ニキビや毛嚢炎、脂漏性皮膚炎などの炎症性疾患では、患部に血液が集中するため局所的に温度が上昇します。

かゆみやフケといった自覚症状と、サーモグラフィーによる高温エリアが一致する場合、炎症が抜け毛の原因となっている可能性を考えます。

このようなケースでは、まず炎症を抑える治療を優先する必要があります。

低温エリアが示す栄養不足のリスク

前述の通り、低温エリアは血行不良を示唆します。これは、髪の成長に必要な栄養素が毛根に届きにくい状態、つまり「栄養不足」のリスクが高いことを意味します。

特に、長期間にわたって頭頂部などが慢性的な低温状態にある場合、その部位の毛髪は徐々に細くなり、成長期が短縮され、最終的には抜け落ちてしまいます。

サーモグラフィーで低温エリアを特定することは、どの部位が最も薄毛のリスクにさらされているかを把握し、重点的なケアを行う上で非常に有効です。

頭皮の温度異常と関連するトラブル

| 温度の状態 | 考えられる主な原因 | 引き起こされる可能性のあるトラブル |

|---|---|---|

| 局所的な高温 | 炎症、皮脂の過剰分泌 | 脂漏性皮膚炎、毛嚢炎、かゆみ |

| 広範囲な低温 | 慢性的な血行不良、冷え性 | びまん性脱毛、髪の軟毛化 |

| 部位による極端な温度差 | 男性ホルモンの影響、頭皮の硬さ | 男性型脱毛症(AGA) |

正常な温度範囲の目安

一般的に、健康な頭皮の表面温度は34℃~36℃程度とされています。

もちろん、外気温や体調によって多少の変動はありますが、33℃を下回る部位がある場合は血行不良の可能性を、37℃を超える部位がある場合は炎症の可能性を疑います。

サーモグラフィー検査では、単に色を見るだけでなく、実際の温度データを数値で確認し、客観的な基準に基づいて評価を行います。これにより、より精度の高い診断が可能となります。

温度のムラが意味すること

頭皮の温度分布に著しいムラがある、つまり高温の部分と低温の部分が混在している場合、自律神経のバランスが乱れている可能性が考えられます。

自律神経は血管の収縮と拡張をコントロールし、血流を調整する働きを担っています。精神的なストレスや不規則な生活が続くと、この調整機能がうまく働かなくなり、血行が不安定になります。

その結果、頭皮の温度にムラが生じ、円形脱毛症などの原因となることもあります。

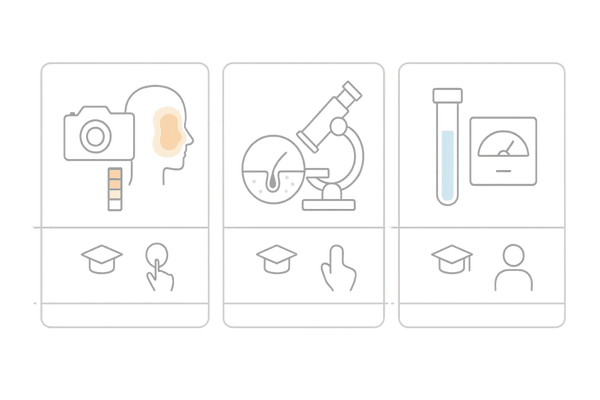

他の薄毛検査とサーモグラフィーの違い

薄毛の原因を調べるためには、さまざまな検査方法が存在します。マイクロスコープによる頭皮の拡大観察や、血液検査、遺伝子検査など、それぞれに目的と特徴があります。

サーモグラフィー検査は、これらの検査と組み合わせることで、より多角的に原因を究明するのに役立ちます。

ここでは、他の主要な検査とサーモグラフィーの違いを比較し、その独自の利点を解説します。

マイクロスコープ検査との比較

マイクロスコープ検査は、頭皮や毛穴の状態を200倍以上に拡大して観察する方法です。毛穴の詰まり具合、皮脂の分泌量、頭皮の色、炎症の有無、髪の毛の太さなどをミクロな視点で詳細に確認できます。

一方、サーモグラフィーは頭皮全体の血行状態というマクロな視点での評価を得意とします。

マイクロスコープが「頭皮の表面」の状態を見るのに対し、サーモグラフィーは「頭皮の内部」の血流を見る検査、と考えると分かりやすいでしょう。

血液検査との比較

血液検査では、髪の成長に影響を与える可能性のある体内の状態を調べます。例えば、貧血の有無(鉄分不足)、甲状腺機能、栄養状態(タンパク質や亜鉛など)、ホルモンバランスなどを数値で評価します。

これは全身的な健康状態が髪にどう影響しているかを知るための重要な検査です。

サーモグラフィーは、こうした全身の状態が結果的に「頭皮の血流」にどのような影響を及ぼしているかを視覚的に捉えることができます。

血液検査が「原因」を探るのに対し、サーモグラフィーは「結果」として現れる頭皮の状態を確認する役割を担います。

遺伝子検査との比較

遺伝子検査は、主に男性型脱毛症(AGA)の発症リスクを評価するために行います。特定の遺伝子を調べることで、将来的にAGAを発症しやすい体質かどうかを予測します。

これはあくまで「リスクの高さ」を知るためのものであり、現在薄毛が進行している直接的な原因を特定するものではありません。

サーモグラフィーは、遺伝的リスクの有無にかかわらず、「現在」の頭皮の血行状態を評価し、薄毛が進行している現場で何が起きているのかを明らかにします。

各検査方法の比較

| 検査方法 | 主な目的 | わかること |

|---|---|---|

| サーモグラフィー | 頭皮全体の血行評価 | 血流の分布、温度異常、血行不良部位 |

| マイクロスコープ | 頭皮・毛穴の拡大観察 | 毛穴の詰まり、皮脂量、炎症、髪の太さ |

| 血液検査 | 全身の栄養・ホルモン状態の評価 | 貧血、栄養不足、甲状腺機能、ホルモン値 |

サーモグラフィー検査の独自の利点

サーモグラフィー検査には、他の検査にはない独自の利点があります。それは「非侵襲的」かつ「広範囲」を「リアルタイム」で評価できる点です。

採血のような痛みも、マイクロスコープで頭皮を押さえるような物理的接触もありません。そして、頭皮全体の状態を一度に画像として捉えられるため、問題のある箇所を直感的に把握できます。

また、施術前後の血行の変化を比較することで、育毛剤やマッサージなどのケアが実際に効果を上げているかを客観的に評価するツールとしても活用できます。

検査結果に基づく頭皮血行の改善アプローチ

サーモグラフィー検査で頭皮の血行不良が明らかになった場合、それを放置していては薄毛の進行を食い止めることはできません。検査結果を元に、具体的な改善策を講じることが重要です。

血行を促進するためには、生活習慣の見直しから専門的なケアまで、さまざまなアプローチが考えられます。

生活習慣の見直しによる血行促進

頭皮の血行は、全身の血行と密接に関連しています。日々の生活習慣が血流に大きな影響を与えるため、まずは基本的な生活を見直すことから始めましょう。

- 適度な運動(ウォーキング、ストレッチなど)

- バランスの取れた食事

- 十分な睡眠時間の確保

- ストレスの管理と解消

- 禁煙と節度ある飲酒

特に、喫煙は血管を収縮させ、血行を著しく悪化させるため、髪のためには禁煙が強く推奨されます。

また、湯船にゆっくり浸かる入浴習慣も、全身の血行を促進し、リラックス効果も得られるため有効です。

頭皮マッサージの正しい方法と効果

頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、直接的に血行を促進する効果的な方法です。ただし、やり方を間違えると逆効果になることもあるため注意が必要です。

爪を立てず、指の腹を使って、頭皮全体を優しく動かすようにマッサージします。特に、血行が滞りやすい頭頂部や、こりやすい側頭部、首の付け根などを重点的にほぐすと良いでしょう。

シャンプーの際に行うなど、毎日の習慣にすることをおすすめします。

食生活で血行をサポートする

特定の栄養素を意識して摂取することも、血行改善に役立ちます。血液をサラサラに保ち、血管を健康にする食材を積極的に食事に取り入れましょう。

血行促進をサポートする栄養素

| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| ビタミンE | 血管を拡張し、血流を促す | アーモンド、かぼちゃ、アボカド |

| EPA/DHA | 血液をサラサラにする | 青魚(サバ、イワシなど) |

| カプサイシン | 血行促進、代謝アップ | 唐辛子 |

これらの栄養素に加えて、体を温める効果のあるショウガやネギなどを食事に取り入れるのも良い方法です。

逆に、体を冷やす冷たい飲み物や食べ物の摂りすぎには注意が必要です。

専門的なケアの選択肢

セルフケアだけでは改善が難しい場合や、より積極的に改善を目指したい場合は、専門のクリニックやサロンでのケアを検討するのも一つの手です。

育毛成分を直接頭皮に導入する施術や、血行促進効果のある低出力レーザーの照射、あるいは内服薬や外用薬による治療など、専門家の診断に基づいたさまざまな選択肢があります。

サーモグラフィー検査の結果を参考に、自分に合ったケア方法について専門家と相談することが大切です。

サーモグラフィー検査を受ける前に知っておきたいこと

サーモグラフィー検査に関心を持った方が、実際に検査を受ける際に知っておくべき注意点や、基本的な情報をまとめました。

事前にこれらを理解しておくことで、よりスムーズに、そして正確な検査を受けることができます。

検査前の準備と注意点

正確な頭皮温度を測定するために、検査前にはいくつか注意すべき点があります。まず、検査当日は整髪料(ワックス、スプレーなど)の使用を避けてください。

これらの製品が頭皮に付着していると、赤外線の放射を妨げ、正しい測定ができなくなる可能性があります。

また、検査直前の激しい運動や飲酒、熱い飲食物の摂取も体温を上昇させるため、控えるのが望ましいです。リラックスした状態で検査に臨むことが、普段の頭皮の状態を正確に反映させるための鍵となります。

検査にかかる時間と費用

サーモグラフィー検査自体の撮影時間は、通常5分から10分程度と非常に短時間で済みます。

ただし、その前後にカウンセリングや結果の説明などが含まれるため、全体としては30分から1時間程度を見ておくと良いでしょう。

費用は、検査を実施する施設によって大きく異なります。自由診療となるため、数千円から一万円を超える場合までさまざまです。

検査を受ける前に、費用体系や、検査費用に何が含まれているのか(カウンセリング料、初診料など)を事前に確認しておくことが重要です。

検査結果の正確な解釈

サーモグラフィーの画像は視覚的に分かりやすいものですが、その結果を自己判断するのは危険です。

例えば、単に頭皮が赤いからといって必ずしも血行が良いとは限らず、炎症を起こしている可能性もあります。

検査結果は、マイクロスコープの所見や問診の内容など、他の情報と合わせて総合的に評価する必要があります。そのため、経験豊富な専門家による正確な分析と解説を受けることが不可欠です。

検査結果について分からない点や不安な点があれば、遠慮せずに質問し、納得のいく説明を求めましょう。

専門機関を選ぶ際のチェックポイント

| チェック項目 | 確認するべきポイント | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 専門家の在籍 | 医師や毛髪診断士など、専門知識を持つスタッフがいるか | 検査結果を正確に解釈し、適切な助言を得るため |

| 総合的な検査体制 | 他の検査(マイクロスコープなど)も併せて行えるか | 多角的な視点から原因を特定するため |

| 明確な料金体系 | ウェブサイトなどで料金が明示されているか | 後から予期せぬ費用が発生するのを防ぐため |

専門機関の選び方

サーモグラフィー検査を受けることができるのは、主に皮膚科や美容クリニック、一部のAGA専門クリニックや育毛サロンなどです。

機関を選ぶ際には、単に検査を受けられるというだけでなく、その後のフォローアップ体制が整っているかどうかも重要なポイントです。

検査結果に基づいて、どのような改善策を提案してくれるのか、治療やケアの選択肢は豊富か、といった点を考慮して選びましょう。

ウェブサイトの情報を参考にしたり、実際にカウンセリングを受けてみたりして、信頼できる機関を見つけることが、薄毛改善への第一歩となります。

サーモグラフィー頭皮検査に関するよくある質問

- 検査は痛みを伴いますか?

-

いいえ、痛みは全くありません。サーモグラフィーは、体から自然に放射される赤外線をカメラで撮影するだけの検査です。

体に触れたり、何かを照射したりすることはないため、完全に非接触・非侵襲で、安心して受けることができます。

- 検査は誰でも受けられますか?

-

はい、基本的に年齢や性別を問わず、どなたでも受けることができます。放射線を使用しないため、妊娠中の方でも問題ありません。

薄毛や抜け毛が気になる方はもちろん、将来の予防のために頭皮の健康状態を知りたいという方にもおすすめです。

- 検査結果はその日のうちにわかりますか?

-

はい、ほとんどの場合、撮影後すぐに画像データとして結果を確認できます。

専門のスタッフがその場で画像を解析し、現在の頭皮の血行状態や考えられる問題点について説明を行います。時間を置かずに結果を知ることができるのも、この検査の利点です。

- この検査に健康保険は適用されますか?

-

いいえ、薄毛の診断や頭皮の健康状態チェックを目的としたサーモグラフィー検査は、美容目的と見なされるため、原則として健康保険の適用外となり、自由診療となります。

費用は全額自己負担です。

- どのくらいの頻度で検査を受けるのが良いですか?

-

一概には言えませんが、初回の検査で問題が見つかった場合は、専門家のアドバイスに従い、頭皮ケアや生活習慣の改善を行った後、3ヶ月から半年後に再度検査を受けて変化を確認するのが一般的です。

ケアの効果を客観的に評価するために、定期的に受けることを推奨します。

Reference

HEDAYATI, Bobak, et al. In Vivo Imaging Techniques for the Human Scalp: A Systematic Review of the Literature. Lasers in surgery and medicine, 2024, 56.9: 741-754.

SOGA, Shigeyoshi, et al. Quantitative analysis of the anatomical changes in the scalp and hair follicles in androgenetic alopecia using magnetic resonance imaging. Skin Research and Technology, 2021, 27.1: 56-61.

BANERJEE, Piyali, et al. Emerging Technologies in Hair and Nail Diagnosis and Treatment. Dermatological Reviews, 2024, 5.4: e251.

ALENEZI, Sarah; EZZAT, Raymond; MITEVA, Mariya. Frontal Fibrosing Alopecia (FFA) Part I-Diagnosis and Clinical Presentation. Journal of the American Academy of Dermatology, 2025.

BADRIA, Farid A., et al. Formulation of sodium valproate nanospanlastics as a promising approach for drug repurposing in the treatment of androgenic alopecia. Pharmaceutics, 2020, 12.9: 866.

ZHAO, Shuang, et al. Expert Consensus on Big Data Collection of Skin and Appendage Disease Phenotypes in Chinese. Phenomics, 2024, 4.3: 269-292.

RIANGJANAPATEE, Pornthida, et al. Development of tea seed oil nanostructured lipid carriers and in vitro studies on their applications in inducing human hair growth. Pharmaceutics, 2022, 14.5: 984.

MARTINA, Emanuela, et al. Therapeutic use of botulinum neurotoxins in dermatology: systematic review. Toxins, 2021, 13.2: 120.

MAMIDI, P.; GUPTA, K. Swastyayanam of Bhela Indriya Sthana-an explorative study. Int J Complement Alt Med, 2022, 15.1: 32-39.

PAREDES, Alejandro J., et al. Novel tip-loaded dissolving and implantable microneedle array patches for sustained release of finasteride. International journal of pharmaceutics, 2021, 606: 120885.