薄毛や抜け毛の悩みは、頭皮だけの問題とは限りません。実は、体全体の健康状態が髪に影響を与える「全身性要因」が隠れていることがあります。

ホルモンバランスの乱れやアレルギー反応、体内に蓄積した有害物質など、その原因は多岐にわたります。

この記事では、局所的なケアだけでは改善が見られない薄毛の背後にある可能性を探るため、全身の状態を評価する専門的な検査について詳しく解説します。

インスリン抵抗性検査 – 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)関連の脱毛評価

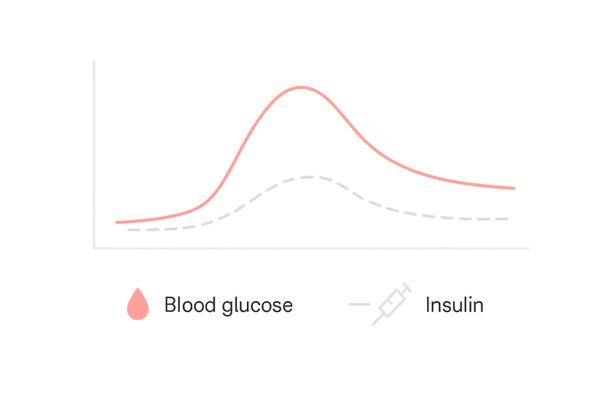

インスリン抵抗性は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きが悪くなる状態を指します。この状態は、特に女性の薄毛と深く関わる多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の要因の一つと考えられています。

インスリンの効きが悪くなると、体はそれを補うために過剰にインスリンを分泌します。この高インスリン血症が卵巣を刺激し、男性ホルモン(アンドロゲン)の産生を増加させることがあります。

その結果、女性男性型脱毛症(FAGA)に似た症状、つまり頭頂部や前頭部の髪が薄くなる現象を引き起こすのです。

したがって、PCOSが疑われる場合の薄毛評価において、インスリン抵抗性の検査は非常に重要です。

インスリン抵抗性とは何か

インスリン抵抗性とは、細胞がインスリンに対して正常に反応しにくくなる状態です。通常、食事で摂取した糖はインスリンの働きによって細胞に取り込まれ、エネルギーとして利用されます。

しかし、インスリン抵抗性があると、この取り込みがスムーズに行われず、血糖値が下がりにくくなります。

膵臓は血糖値を下げようとさらに多くのインスリンを分泌するため、血中のインスリン濃度が高い状態(高インスリン血症)が続きます。

この状態は、肥満、運動不足、遺伝的要因などが絡み合って発生し、2型糖尿病の前段階ともいえます。髪の健康だけでなく、全身の健康を考える上でも注意が必要な状態です。

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)と脱毛の関係

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、月経不順、卵巣に多数の小さな卵胞ができる状態、そして男性ホルモンの値が高いことなどを特徴とする疾患です。

PCOSを持つ女性の多くにインスリン抵抗性が見られます。前述の通り、高インスリン血症は男性ホルモンの産生を促します。

この男性ホルモンが毛根に作用すると、髪の成長期が短縮され、髪が十分に太く長くなる前に抜け落ちてしまいます。これにより、びまん性の脱毛や頭頂部の軟毛化が進行します。

月経不順やにきびの増加といった他の症状と共に薄毛が気になる場合は、PCOSの可能性を考慮し、専門的な検査を受けることが大切です。

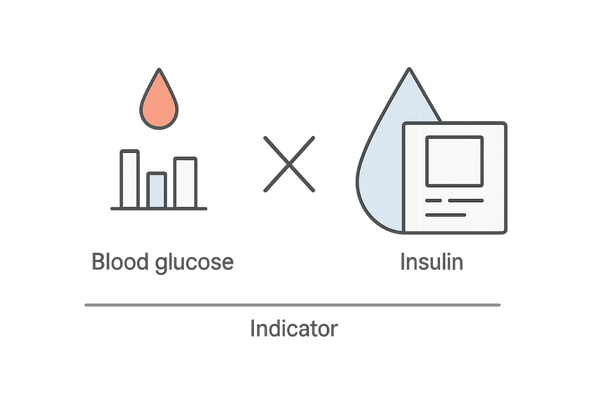

インスリン抵抗性の評価指標

| 検査項目 | 評価内容 | 脱毛への関連性 |

|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | 食事前の血糖レベルを測定し、基本的な糖代謝の状態を評価します。 | 高い値は糖代謝異常を示唆し、インスリン抵抗性の間接的な指標となります。 |

| 空腹時インスリン値 | 血糖値と同時に測定し、インスリンの分泌状態を評価します。 | 血糖値が正常でもインスリン値が高い場合、抵抗性の存在が強く疑われます。 |

| HOMA-IR | 空腹時血糖値とインスリン値から算出する抵抗性の指標です。 | 数値が高いほどインスリンが効きにくい状態を示し、PCOS関連の脱毛リスクを評価します。 |

具体的な検査方法と評価項目

インスリン抵抗性を評価するためには、主に血液検査を行います。最も一般的なのは、朝食前の空腹時に採血し、「空腹時血糖値」と「空腹時インスリン値」を測定する方法です。

これらの数値を用いて、インスリン抵抗性の指標である「HOMA-IR(ホーマ・アール)」を計算します。

HOMA-IRは「空腹時血糖値 × 空腹時インスリン値 ÷ 405」という計算式で算出され、この数値が高いほどインスリンが効きにくいことを示します。

また、より詳細な評価が必要な場合には、ブドウ糖を摂取した後の血糖値とインスリン値の変動を調べる「75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)」を行うこともあります。

検査結果から考えられる対策

インスリン抵抗性が確認された場合、その改善は脱毛対策においても重要な意味を持ちます。

まず基本となるのは生活習慣の見直しです。食事では、血糖値を急上昇させない低GI値の食品を選び、糖質の過剰摂取を避けることが推奨されます。

食物繊維を多く含む野菜や海藻類を積極的に摂ることも有効です。また、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、インスリン感受性を高める効果が期待できます。

これらのセルフケアに加え、医師の指導のもとで適切な体重管理を行ったり、必要に応じて薬物療法を検討したりすることもあります。生活習慣の改善は、髪だけでなく全身の健康維持につながります。

アレルギー検査(パッチテスト、RAST) – アレルギー性脱毛の原因特定

アレルギー反応が原因で頭皮に炎症が起こり、抜け毛や薄毛につながることがあります。

特に、特定の化学物質や金属、食品などに対するアレルギーが、頭皮の健康状態を悪化させる引き金となるケースは少なくありません。

アレルギー性の脱毛を疑う場合、原因となるアレルゲンを特定するための検査が有効です。

代表的な検査には、皮膚に直接アレルゲンを貼り付けて反応を見る「パッチテスト」や、血液中の抗体を調べる「RAST検査」などがあります。

これらの検査によって、自分でも気づいていなかったアレルギーの原因を突き止め、適切な対策を講じるきっかけを得ることができます。

アレルギー反応が引き起こす頭皮トラブル

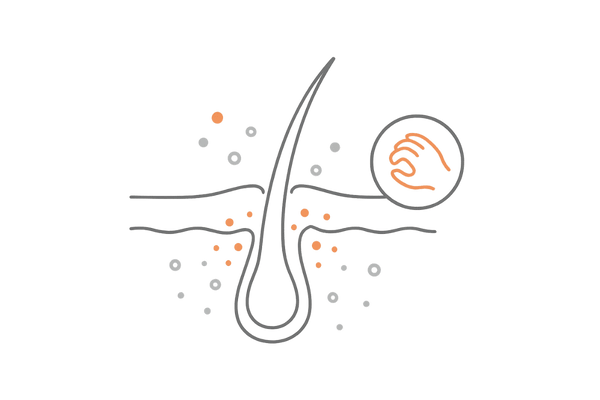

アレルギー反応が起こると、体はヒスタミンなどの化学伝達物質を放出します。これが頭皮で起こると、かゆみ、赤み、湿疹、フケといった炎症症状を引き起こします。

頭皮にかゆみがあると、無意識のうちに掻いてしまい、物理的な刺激で毛根が傷ついたり、頭皮のバリア機能が低下したりします。

その結果、健康な髪が育ちにくくなり、抜け毛が増える原因となります。また、慢性的な炎症は毛母細胞の働きを阻害し、ヘアサイクルを乱すことにもつながります。

シャンプーや整髪料を変えても改善しない頭皮のかゆみや湿疹は、アレルギーが関与している可能性を考える必要があります。

パッチテストによる接触性皮膚炎の特定

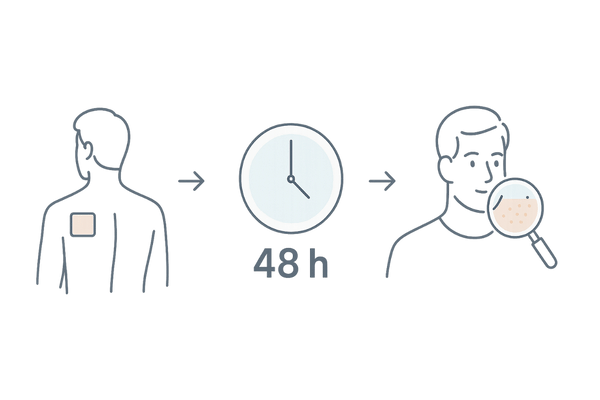

パッチテストは、アレルギーの原因として疑われる物質(アレルゲン)を含む試薬を皮膚に貼り、アレルギー反応の有無を調べる検査です。

主に、シャンプー、染毛剤、整髪料、アクセサリーの金属など、直接肌に触れることでアレルギーを引き起こす「接触性皮膚炎」の原因特定に用います。

検査では、アレルゲンを付けた小さなシールを背中や腕の内側などに48時間貼り付け、剥がした後の皮膚の状態を判定します。

赤み、腫れ、水ぶくれなどの反応が出た場合、その物質がアレルギーの原因であると判断します。これにより、日常生活で使用を避けるべき具体的な製品や成分が明確になります。

RAST検査(特異的IgE抗体検査)で調べるアレルゲン

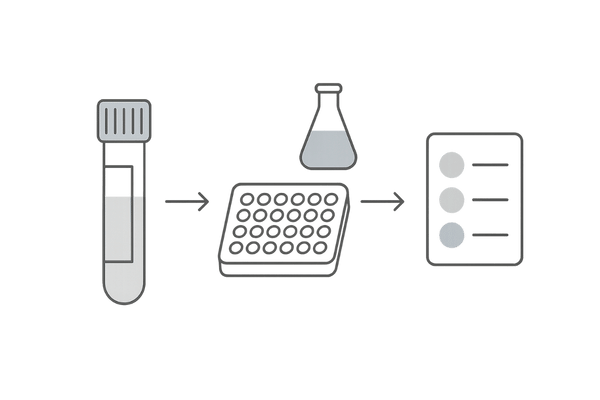

RAST検査は血液検査の一種で、特定のアレルゲンに対して体内で作られる「IgE抗体」というタンパク質の量を測定します。

この検査は、食物アレルギーや花粉症、ハウスダスト、動物のフケなど、体内に取り込まれることでアレルギー反応を引き起こすアレルゲンを特定するのに役立ちます。

例えば、特定の食物を摂取した後に頭皮のかゆみや湿疹が悪化する場合、その食物がアレルギーの原因である可能性を探ることができます。

パッチテストが接触によるアレルギーを調べるのに対し、RAST検査は体内からのアレルギー反応を評価するものであり、両者を組み合わせることで、より多角的に原因を探ることが可能です。

アレルギー検査を受けるべき人の特徴

特定のシャンプーやヘアケア製品を使い始めてから頭皮トラブルが悪化した、特定の食べ物を食べた後にかゆみが増す、季節の変わり目に抜け毛が増えるといった自覚症状がある方は、アレルギー検査を検討する価値があります。

また、アトピー性皮膚炎や花粉症、気管支喘息など、他のアレルギー疾患を持っている場合も、頭皮がアレルギー反応を起こしやすい傾向にあります。

原因不明の慢性的な頭皮のかゆみ、フケ、湿疹に悩まされている場合、自己判断でケアを続けるだけでなく、一度専門の医療機関でアレルギーの可能性について相談してみることをお勧めします。

重金属検査 – 水銀、鉛などの有害金属による脱毛の確認

私たちの身の回りには、水銀、鉛、カドミウム、ヒ素といった有害な重金属が存在します。これらは、食事や呼吸を通じて知らず知らずのうちに体内に蓄積し、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

髪の毛は体内のミネラルバランスを反映する組織であり、有害金属が過剰に蓄積すると、髪の成長に必要な必須ミネラルの吸収を妨げたり、毛母細胞の活動を直接阻害したりして、脱毛の原因となることがあります。

原因がはっきりしない脱毛に悩む場合、体内の有害金属レベルを調べる重金属検査が、問題解決の糸口となるかもしれません。

有害金属が毛髪に与える影響

有害金属は、髪の主成分であるケラチンタンパク質の合成を妨げます。例えば、水銀や鉛は、髪の成長に重要な亜鉛やセレンといった必須ミネラルの働きを阻害します。

亜鉛は毛母細胞の分裂に、セレンは抗酸化作用によって頭皮の健康維持に重要な役割を果たしますが、これらの働きが弱まると、髪は細く、もろくなり、抜けやすくなります。

また、有害金属は体内で活性酸素を発生させ、細胞にダメージを与える「酸化ストレス」を引き起こします。毛根が酸化ストレスにさらされると、老化が促進され、健康な髪を育む力が衰えてしまいます。

脱毛に関連する主な有害金属

| 有害金属 | 主な曝露源 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 水銀 | 大型の魚介類(マグロ、カジキなど)、一部の歯の詰め物(アマルガム) | 亜鉛やセレンの働きを阻害し、ケラチン合成を妨げ、髪をもろくします。 |

| 鉛 | 古い水道管、排気ガス、一部の塗料 | 必須ミネラルの吸収を妨げ、毛母細胞のエネルギー産生を低下させます。 |

| ヒ素 | 汚染された井戸水、一部の海産物(ひじきなど)、農薬 | 皮膚や毛髪の細胞にダメージを与え、成長を阻害します。 |

主な検査対象となる重金属

脱毛との関連で特に注目される有害金属には、水銀、鉛、ヒ素、カドミウム、アルミニウムなどがあります。水銀は、マグロなどの大型魚の摂取が多い場合に蓄積しやすいことで知られています。

鉛は、古い水道管や工業地帯の環境汚染などが曝露源となり得ます。ヒ素は自然界に広く存在し、汚染された地下水や一部の食品を通じて体内に取り込まれることがあります。

カドミウムは、喫煙や汚染された米、貝類などが主な曝露源です。これらの金属がどの程度体内に蓄積しているかを調べることで、薄毛の潜在的な原因を評価します。

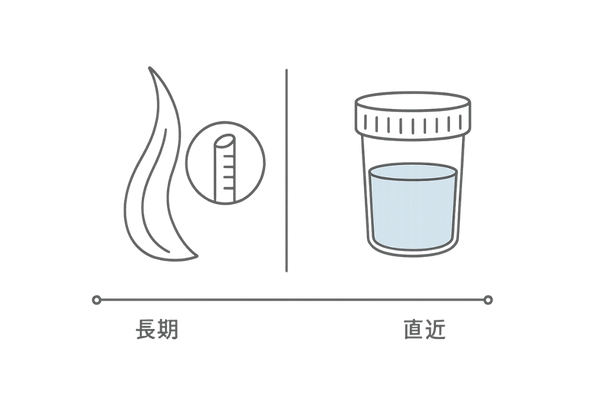

毛髪ミネラル検査と尿検査

体内の重金属蓄積レベルを調べるには、主に「毛髪ミネラル検査」や「尿検査」が行われます。毛髪ミネラル検査は、根本近くの髪の毛を少量採取して分析する方法です。

髪は体内の状態を記録しながら伸びていくため、この検査によって過去数ヶ月間のミネラルの蓄積状態を知ることができます。

有害金属だけでなく、亜鉛や鉄などの必須ミネラルの過不足も同時に評価できるのが利点です。一方、尿検査は、比較的最近曝露された金属の排泄量を調べるのに適しています。

キレート剤という薬剤を投与した後の尿を調べることで、体内に深く蓄積した重金属の量を推定する検査方法もあります。

デトックスと生活習慣の見直し

検査によって有害金属の過剰な蓄積が明らかになった場合、体外への排出(デトックス)を促す対策を考えます。まず大切なのは、さらなる曝露を避けることです。

例えば、水銀の数値が高い場合は大型魚の摂取頻度を見直す、といった具体的な行動が求められます。その上で、排出を助ける栄養素を積極的に摂取します。

亜鉛、セレン、タウリン、グルタチオンなどは、有害金属と結合して体外への排出を促す働きがあります。これらの栄養素は、緑黄色野菜、ニンニク、玉ねぎ、ブロッコリーなどの食品に多く含まれます。

また、十分な水分補給と適度な運動による発汗も、デトックスを助けます。ただし、積極的なデトックスは専門家の指導のもとで行うことが重要です。

全身性要因の薄毛検査に関するよくある質問

- これらの検査はどこで受けられますか?

-

インスリン抵抗性検査やアレルギー検査は、内科、皮膚科、婦人科などで相談できます。特にPCOSが疑われる場合は婦人科の受診が推奨されます。

重金属検査(毛髪ミネラル検査)は、栄養療法や統合医療を専門とするクリニック、または一部の皮膚科で受けることが可能です。

全ての医療機関で対応しているわけではないため、事前にウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせることをお勧めします。

- 検査に保険は適用されますか?

-

医師が特定の疾患(例えば、糖尿病や多嚢胞性卵巣症候群、接触性皮膚炎など)を診断するために必要と判断した検査については、保険が適用される場合があります。

しかし、予防目的や、明確な症状がない段階でのスクリーニングとして検査を受ける場合や、毛髪ミネラル検査などの先進的な検査は、自費診療となることがほとんどです。

費用については、検査を受ける前に医療機関に確認することが大切です。

- 検査前に注意することはありますか?

-

検査の種類によって注意点が異なります。インスリン抵抗性を調べる血液検査では、正確な数値を測定するために、検査前の10時間以上は食事を摂らない(絶食)ことが求められます。

水やお茶は飲んでも構いません。パッチテストの場合は、検査期間中に汗をかく激しい運動や入浴を避ける必要があります。

また、ステロイド外用薬や抗アレルギー薬を使用していると正しい結果が出ないことがあるため、事前に医師に申告し、指示に従ってください。

- 検査結果が正常でも薄毛が改善しない場合はどうすればいいですか?

-

今回紹介した全身性要因の検査で異常が見つからなかった場合でも、薄毛の原因は一つとは限りません。

男性ホルモンの影響(AGA/FAGA)、頭皮の血行不良、ストレス、栄養不足、遺伝的要因など、他の要因が複合的に絡み合っている可能性があります。

全身的な問題がないことを確認できたのは、次のステップに進むための重要な情報です。

改めて、薄毛治療を専門とする皮膚科や専門クリニックで、頭皮の状態や毛根を詳細に診察してもらい、より個人に合った治療方針を相談することをお勧めします。

Reference

TRÜEB, Ralph M. The difficult dermatologic condition. In: The Difficult Hair Loss Patient: Guide to Successful Management of Alopecia and Related Conditions. Cham: Springer International Publishing, 2015. p. 49-137.

HARRISON, Shannon; BERGFELD, Wilma F. Diseases of the hair and nails. Medical Clinics, 2009, 93.6: 1195-1209.

CAFARDI, Jennifer. The manual of dermatology. Springer Science & Business Media, 2012.

OLSEN, Elise A.; IORIZZO, Matilde. Hair disorders. Harper’s textbook of pediatric dermatology, 2019, 2103-2138.

TAYLOR, Robert B. The Skin and Subcutaneous Tissues. In: Diagnostic Principles and Applications: Avoiding Medical Errors, Passing Board Exams, and Providing Informed Patient Care. New York, NY: Springer New York, 2013. p. 261-295.

SINCLAIR, Rodney; JOLLIFFE, Vicky. Fast facts: disorders of the hair and scalp. Karger Medical and Scientific Publishers, 2013.

ZIAIE, Navid; JOSHI, Shyam. 106 Allergic Rhinitis PTC. Ferri’s Clinical Advisor 2022, E-Book, 2021, 105.

LYONS, Faye; OUSLEY, Lisa Ellen. Dermatology for the advanced practice nurse. Springer Publishing Company, 2014.

BAIS, Sanjay; PORE, Amol; DESHMUKH, Swati. Review On: Cosmetic Science. International Journal of Pharmacy and Herbal Technology, 2023, 1.3: 141-167.