「最近、髪のボリュームが減ってきた」「抜け毛が増えた気がする」

そのお悩みは、もしかすると髪を育てるための栄養素が不足しているサインかもしれません。

私たちの体は生命維持を優先するため、栄養素を必要な臓器から順に分配します。髪や爪といった生命活動に直接関わらない部位は栄養素の供給が後回しになりやすい傾向があります。

この記事では、髪の栄養不足によって具体的にどのような症状が現れるのかを解説し、食生活や生活習慣の改善を通じた具体的な対策方法を詳しくお伝えします。

また、栄養改善だけでは解決しない薄毛の問題に対して、専門のクリニックでどのような治療が提供されているかについても理解を深めていただく内容です。

ご自身の髪の健康を取り戻すために、ぜひ最後までお読みください。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪の成長に欠かせない栄養素の基礎知識

健康で丈夫な髪を育てるためには、体内で特定の栄養素が十分に満たされている必要があります。

髪は主にタンパク質から構成されており、その生成をサポートするためにビタミンやミネラルが働きます。これらの栄養素が不足すると、髪の成長が滞り、薄毛や脱毛の引き金になります。

髪の主成分であるタンパク質の役割

髪の毛の約90%は、「ケラチン」と呼ばれるタンパク質で構成されています。このケラチンの原料となるのが、日常の食事から摂取するタンパク質です。

良質なタンパク質を摂取すると体内でアミノ酸に分解され、その後ケラチンに再合成されます。

タンパク質が不足すると髪の毛を作る土台が弱くなり、結果として髪が細くコシのない状態になります。

良質なタンパク質の摂取源

- 肉類(赤身、鶏むね肉など)

- 魚介類(サケ、マグロ、アジなど)

- 卵

- 大豆製品(豆腐、納豆など)

これらの食材をバランスよく取り入れることで、髪の毛の材料となるアミノ酸を安定的に供給できます。

髪の生成を助けるビタミンとミネラル

タンパク質がケラチンに変わる際に補助的な役割を果たすのがビタミンとミネラルです。特に亜鉛はケラチンの合成に深く関わる重要なミネラルであり、「髪のミネラル」とも呼ばれます。

また、ビタミンB群の一種であるビオチンや、頭皮の血行を促すビタミンEなども髪の健康を維持するために大切です。

髪の成長を支える主要な栄養素とその役割

| 栄養素 | 主な役割(髪への影響) | 多く含む食品(例) |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の原料 | 肉、魚、卵、大豆 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成をサポート | 牡蠣、レバー、ナッツ類 |

| ビタミンB群 | エネルギー代謝と細胞の活性化 | 豚肉、緑黄色野菜 |

栄養吸収と頭皮の血行の関係

どんなに良い栄養素を摂取しても、頭皮の毛細血管を通じて毛根まで運ばれなければ、髪の成長にはつながりません。

頭皮の血行不良は栄養が行き渡らない原因となり、結果として栄養不足と同じような症状を引き起こします。

髪の栄養不足を改善するためには消化器系で栄養が適切に吸収されることと、頭皮まで血液がスムーズに流れることの両方が重要です。

栄養不足が髪と頭皮に引き起こす具体的な症状

栄養が不足している状態が続くと、髪の毛はSOSサインを出し始めます。これらの症状は進行性の薄毛(AGAなど)と見分けがつきにくい場合もあるため、正確な診断を受けることが大切です。

初期のサインを見逃さず、適切な対策方法を講じましょう。

髪が細く弱くなる軟毛化のサイン

髪の栄養が不足すると、一本一本の髪の毛が十分に成長する前に抜け落ちてしまいます。これが「軟毛化」と呼ばれる現象で髪が細くなり、全体的にボリュームが失われたように見えます。

特にタンパク質や亜鉛が不足している場合に顕著に現れ、分け目や頭頂部が透けて見えると感じるようになります。

軟毛化は薄毛が進行しているサインの一つです。

栄養不足によって起こる髪・頭皮の変化

| 髪の症状 | 頭皮の症状 | 考えられる主な不足栄養素 |

|---|---|---|

| 髪のハリ・コシの低下 | 乾燥、かゆみ、赤み | タンパク質、亜鉛、ビタミンB群 |

| 毛先の枝毛、切れ毛の増加 | 過剰な皮脂分泌 | ビタミンA、C、E、鉄分 |

| 髪の色ツヤがなくなる | 炎症やニキビの発生 | ミネラル全般、必須脂肪酸 |

頭皮の乾燥やフケ・かゆみの発生

頭皮も皮膚の一部であり、健康を保つために栄養が必要です。ビタミンAやB群、必須脂肪酸などが不足すると頭皮のターンオーバーが乱れ、乾燥しやすくなります。

頭皮が乾燥するとバリア機能が低下し、フケやかゆみが発生しやすくなります。このことにより、頭皮環境が悪化し、健やかな髪が育ちにくい状態になってしまいます。

抜け毛の増加とヘアサイクルの乱れ

髪には成長期、退行期、休止期というヘアサイクルがあります。栄養不足は、このサイクル全体を乱す原因になります。

特に成長期を短縮させ、早期に休止期へと移行させてしまうため、本来よりも早く髪が抜け落ち、抜け毛が増加します。

一時的な抜け毛ではなく、継続的に抜け毛が増えている場合は栄養状態や体調を見直す必要があります。

栄養不足と誤認しやすい他の脱毛要因

髪の栄養不足による症状は薄毛を引き起こす他の要因と類似している場合が多く、自己判断は難しいものです。薄毛対策を始める前に、原因を正確に把握することが重要です。

栄養改善だけでは効果が見られない場合は、これらの他の要因が関わっている可能性が高いです。

ストレスや睡眠不足が及ぼす影響

過度なストレスは血管を収縮させ、頭皮への血流を悪化させます。また、睡眠不足は髪の成長に必要な成長ホルモンの分泌を妨げます。

これらの要因は栄養を十分に摂取していても、毛根に届かなかったり、髪の成長が阻害されたりする原因となります。

これは、栄養不足による血行不良と似た結果を引き起こします。

誤ったヘアケア習慣によるダメージ

洗浄力の強すぎるシャンプーの使用、頻繁なパーマやカラーリング、タオルドライ時の強い摩擦なども、髪と頭皮に大きなダメージを与えます。

毛根周辺の炎症は髪の成長を妨げ、抜け毛を誘発します。栄養が不足していなくても外部からのダメージが大きければ、髪の健康は損なわれます。

薄毛の要因と栄養不足の区別

| 要因 | 主な症状 | 栄養不足との主な違い |

|---|---|---|

| ストレス | 円形脱毛症、突発的な抜け毛 | 一時的な要因で症状が急に出る傾向がある |

| AGA | 生え際や頭頂部の軟毛化・後退 | 男性ホルモン(DHT)が主な原因 |

| 誤ったヘアケア | 髪の切れ毛、頭皮の炎症・かゆみ | 頭皮や毛幹への物理的・化学的ダメージが原因 |

ホルモンバランスの変化と薄毛の関係

男性型脱毛症(AGA)は、ジヒドロテストステロン(DHT)という男性ホルモンが原因でヘアサイクルが乱れる疾患です。

また、女性も産後や更年期にホルモンバランスが変化し、一時的または継続的に薄毛になることがあります。

これらホルモンによる影響は栄養改善だけでは根本的な改善が難しく、専門的な治療が必要になります。

「なんとなく不調」が栄養不足の初期サインかも

薄毛の症状として明確な抜け毛が増える以前に、体は小さなサインを出しています。「疲労が抜けにくい」「肌の調子が不安定」など、髪の栄養不足は全身の不調の一部として現れることが多いです。

当クリニックでは、これらの見過ごされがちな潜在的な症状に注目し、栄養の観点から薄毛のリスクを評価します。

あなたが「私のことをわかってくれている」と感じていただけるよう、体全体を捉えた対策方法を提案します。

季節の変わり目や環境変化による体調不良との関連

季節の変わり目は体が環境に適応しようとして、普段以上にエネルギーや栄養素を消費します。この時、特にビタミンやミネラルといった微量栄養素が不足しやすくなります。

その結果、目に見える薄毛の症状ではないものの、「なんとなく髪に元気がない」と感じることがあります。これは髪への栄養供給が一時的に後回しにされているサインです。

髪のコシやツヤの変化を感じるが病気ではない状態

鏡を見たときに、「以前より髪のツヤが減った」「コシがなくなりスタイリングしづらくなった」と感じるものの、病院に行くほどの病気ではないと自己判断する方が多くいます。

しかし、これは初期の栄養不足の症状です。髪は健康状態を映す鏡です。これらの些細な変化を見逃さず、日々の改善対策を始めましょう。

髪からのSOSサイン(初期段階)

- 以前より髪が乾きにくい、またはパサつく

- 指通りが悪くなり、絡まりやすい

- カラーやパーマの持ちが悪くなった

- 爪が割れやすい、二枚爪になりやすい

これらの症状が複数当てはまる場合は、一度ご自身の栄養状態を見直す必要があります。

疲労回復の遅れと栄養の優先順位

摂取した栄養素は生命維持活動(呼吸、心臓の動き、脳の活動など)に重要な臓器に優先的に送られます。

疲労が回復しない状態、すなわち体がエネルギー不足の状態にあるときは、髪の毛への栄養供給の優先順位は非常に低くなります。

このため、疲労回復が遅れていると感じる方は体全体に栄養が不足しており、当然髪の栄養不足も進んでいると考えることができます。

髪への栄養供給が後回しになる要因

| 優先順位が高くなる要因 | 髪への影響 | 取るべき対策 |

|---|---|---|

| 慢性的な疲労・睡眠不足 | 成長期が短縮、軟毛化 | 休息を優先、ビタミンB群の補給 |

| 過度なダイエット | タンパク質、亜鉛の大幅な不足 | バランスの取れた食事、必要カロリー確保 |

| 消化吸収機能の低下 | 摂取栄養素の利用効率の悪化 | 腸内環境の改善、よく噛んで食べる |

髪の栄養バランスを整える食事と生活の改善策

髪の栄養不足の症状を改善するためには、まず日々の食生活と生活習慣を見直す必要があります。

特別なサプリメントに頼る前に、体に必要な栄養素をバランスよく食事から摂取する対策方法を実践しましょう。

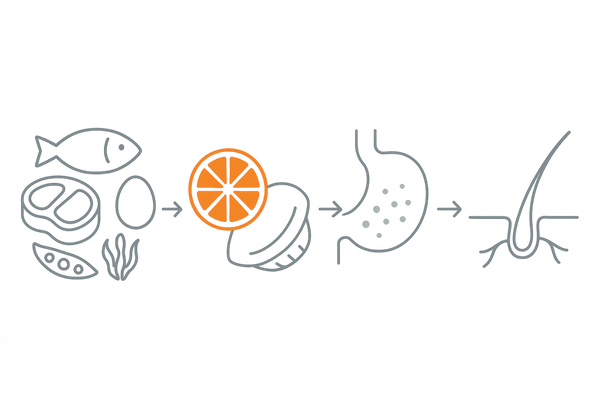

髪を育む三大栄養素の賢い摂取方法

タンパク質、ビタミン、ミネラルは髪の三大栄養素と呼ばれます。タンパク質は毎食欠かさず摂取し、ビタミン(特にA、B、E)は野菜や果物から意識的に摂取します。

ミネラルでは亜鉛や鉄分が重要ですが、亜鉛は吸収率が低い栄養素のため、クエン酸やビタミンCと一緒に摂取すると吸収率を高めることができます。

髪の健康に役立つ食事と避けるべき食品

| 分類 | 推奨される食品(対策) | 避けるべき食品(改善を妨げる要因) |

|---|---|---|

| 良質な栄養 | 海藻類、緑黄色野菜、魚介類 | 加工食品、インスタント食品 |

| 血行促進 | ショウガ、ニンニク、カプサイシン | 過剰なアルコール摂取 |

| 頭皮環境 | 発酵食品(納豆、味噌)、食物繊維 | 糖質の過剰摂取 |

積極的に取り入れたい「育毛食材」の例

特に意識して取り入れたい「育毛食材」には、髪の毛の成長を助ける特定の栄養素を豊富に含むものがあります。

例えば、レバーや卵にはビオチンがカキや牛肉には亜鉛が豊富に含まれます。また、ワカメやひじきといった海藻類は、髪の色ツヤを保つヨウ素やミネラルを供給します。

これらの食材を毎日の献立に加える対策方法は有効です。

栄養吸収率を高める食生活の工夫

栄養素の吸収を高めるには単に何を食べるかだけでなく、どのように食べるかも重要です。

早食いをせず、よく噛んで食べると消化酵素の働きが促進され、栄養素が効率よく吸収されます。

また、冷たい飲み物や食事は体を冷やし、血行不良を招くため、温かいものを意識して摂る必要があります。

栄養サポートを超えた専門的な薄毛治療の選択肢

髪の栄養不足による症状は食生活の改善で対策できる場合がありますが、進行性のAGAによる薄毛は栄養改善だけでは改善が難しいです。

専門クリニックでは栄養不足とは異なる薄毛の根本原因に直接アプローチする治療を提供します。

クリニックで提供するAGA治療薬の働き

AGA治療薬は薄毛の原因となる男性ホルモン(DHT)の生成を抑制したり、毛母細胞の働きを活性化させたりする作用があります。

髪の栄養不足が原因でない場合、これらの薬物治療が最も効果的な対策方法になります。

主なAGA治療薬の種類

- 5αリダクターゼ阻害薬(DHT生成抑制)

- 血流改善作用を持つ育毛薬(毛母細胞の活性化)

- 外用薬(頭皮に直接塗布し発毛を促進)

栄養改善とAGA治療の相乗効果

AGA治療薬で薄毛の進行を止め、発毛を促進しつつ、並行して髪の栄養不足を改善すると、相乗効果が期待できます。

治療薬で成長を促された毛髪は適切な栄養が供給されることで、より太く長く、健康に育つことができます。

これらの対策方法を組み合わせることで、より満足度の高い結果が得られます。

栄養サポートと専門治療の役割の違い

| 項目 | 栄養サポート(食事・サプリ) | 専門的なAGA治療(薬物) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 健康な髪の材料供給、頭皮環境の維持 | 薄毛の原因(DHT)の抑制、ヘアサイクルの正常化 |

| 効果の対象 | 栄養不足による症状、全身の健康 | AGAによる薄毛の進行 |

| 対策の重要度 | 基礎的な土台作りとして大切 | AGAの進行を止めるために必要 |

専門家による頭皮と髪の精密な診断の重要性

ご自身の症状が髪の栄養不足によるものか、それともAGAや他の疾患によるものかを正確に判断するには、専門医による診断が必要です。

自己診断で栄養不足だと決めつけ、改善対策としてサプリメントだけを摂取し続けると、治療が必要な病気の発見が遅れてしまうリスクがあります。

専門クリニックではマイクロスコープを使った頭皮チェックや血液検査などを通じて、薄毛の根本原因を特定します。

自宅でできる頭皮環境の改善と栄養サポート

髪の栄養不足を改善し、健康な髪を育むためには、自宅でできる日々の頭皮ケアと適切な栄養摂取の対策方法も重要です。

これらは、クリニックでの治療効果を高める上でも大切な要素です。

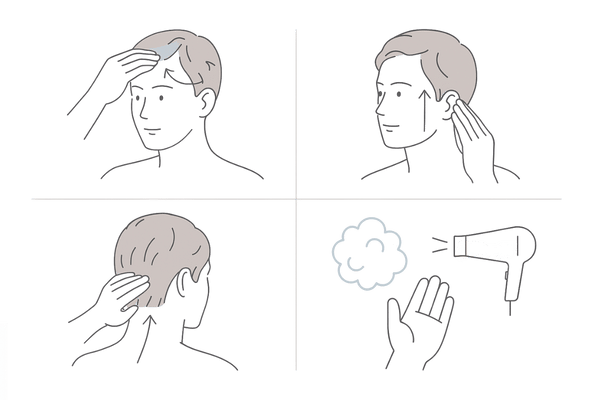

効果的なマッサージによる血行促進方法

頭皮マッサージは硬くなった頭皮をほぐし、毛根への血流を促す有効な対策方法です。これにより、摂取した栄養素が毛根まで届きやすくなります。

力を入れすぎず、指の腹を使って優しく頭皮全体を揉みほぐすイメージで行いましょう。

自宅でできる頭皮マッサージの簡単な手順

| 手順 | ポイント | 目安時間 |

|---|---|---|

| 生え際から頭頂部へ | 指の腹で小さな円を描くように | 約1分 |

| 側頭部から頭頂部へ | 耳の上から引き上げるように | 約1分 |

| 後頭部から頭頂部へ | 首の付け根から上に向かって | 約1分 |

適切なシャンプー選びと頭皮ケアの注意点

頭皮の乾燥が症状として出ている場合は、アミノ酸系などの刺激の少ないシャンプーを選びましょう。

また、シャンプーの際のすすぎ残しは頭皮の炎症や雑菌の繁殖を招くため、十分に行うことが大切です。

日常の頭皮ケアでの注意点

- 熱すぎるお湯での洗髪は避ける

- シャンプーはしっかり泡立ててから使用する

- タオルドライ後はすぐにドライヤーで乾かす

- 爪を立てずに指の腹で洗う

これらの習慣を徹底するだけで、頭皮環境は大きく改善します。

サプリメントによる栄養補給の賢い活用

多忙な現代人にとって、毎日の食事だけで全ての髪の栄養不足を解消することは難しい場合があります。そうした際、サプリメントは特定の栄養素を効率よく補給するための有効な対策方法です。

しかし、サプリメントはあくまで食事を補うものであり、過剰摂取は体調不良を招く可能性があるため、用法用量を守ることが重要です。

髪の栄養に関するよくある質問

- 栄養不足による薄毛は改善できますか?

-

はい、栄養不足が主な原因であれば、適切な食事とサプリメントによる対策で改善が期待できます。

髪の成長に必要なタンパク質、亜鉛、ビタミンなどの栄養素を意識的に摂取し、頭皮の血行を促す生活習慣を取り入れることで髪のハリやコシが回復し、抜け毛が減る可能性があります。

ただし、薄毛の原因がAGA(男性型脱毛症)など栄養以外の要因である場合は、専門的な治療が必要になります。

- 髪に良いとされるサプリメントは継続して飲んだ方が良いですか?

-

基本的には継続的な摂取をおすすめします。

髪はすぐに生え変わるものではなく、ヘアサイクルに沿ってゆっくりと成長するため、サプリメントの効果を実感するには数ヶ月以上の継続が必要です。

ただし、サプリメントは食事の補助であり、過剰摂取は体調を崩す原因にもなります。

医師や管理栄養士に相談し、ご自身の食生活や不足している栄養素に合わせた適切な量を摂ることが大切です。

- 薄毛の改善対策を始めて効果が出るまでにどれくらいの期間がかかりますか?

-

効果を実感するまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の期間を目安にしてください。

髪の毛は1ヶ月に約1cm程度しか成長しません。栄養改善や治療による対策方法の効果が根元の毛母細胞に現れてから、髪として目に見える長さに成長するまでには時間がかかります。

焦らず、地道に対策を続けることが重要です。

- 市販の育毛剤とクリニックの治療薬は何が違いますか?

-

クリニックの治療薬は薄毛の原因(AGA)に作用する有効成分の濃度が高く、医学的に効果が認められた「医薬品」である点が大きく異なります。

市販の育毛剤は頭皮環境の改善や血行促進を目的とした「医薬部外品」が多いです。

進行性のAGAの対策には原因に直接働きかける治療薬の服用が必要であり、専門的な診断に基づいて処方されるクリニックでの治療が最も効果的です。

参考文献

KODAMA, Hiroko, et al. Japan’s practical guidelines for zinc deficiency with a particular focus on taste disorders, inflammatory bowel disease, and liver cirrhosis. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21.8: 2941.

OCHI, Akinobu, et al. Elemental Concentrations in Scalp Hair, Nutritional Status and Health‐Related Quality of Life in Hemodialysis Patients. Therapeutic Apheresis and Dialysis, 2012, 16.2: 127-133.

YOKOKAWA, Hirohide, et al. Demographic and clinical characteristics of patients with zinc deficiency: analysis of a nationwide Japanese medical claims database. Scientific Reports, 2024, 14.1: 2791.

TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

GOMES, Nuno; SILVA, Nuno; TEIXEIRA, Beatriz. Assessing the relationship between dietary factors and hair health: A systematic review. Nutrition and Health, 2025, 02601060251367206.