髪の臭いは、ご自身で気づきにくいものの、実は多くの方が悩んでいます。この臭いの原因は単なる汗ではなく、頭皮環境の乱れからくる皮脂の酸化や雑菌の増殖にあります。

本記事では臭いが発生する根本的な原因を深く掘り下げ、自宅でできる対策から専門的な医療アプローチまで詳しく解説します。

薄毛治療を専門とする視点から、臭いと頭髪の健康との深い関係についても触れていますので、ぜひ改善の参考にしてください。

臭いの悩みを解消し、清潔で健康な頭皮を手に入れましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪の臭いの主な原因は「皮脂の酸化」と「常在菌の増加」

頭皮は体の中で皮脂腺が密集している場所の一つです。皮脂は頭皮を保護する役割を果たしますが、過剰に分泌されると酸化し、これが不快な臭いの主な原因となります。

皮脂が古くなり、空気中の酸素と結びつくことで、ノネナールなどの臭い物質を生み出します。また、皮脂をエサにして増殖する常在菌も臭いの原因物質を作り出します。

皮脂腺から分泌される皮脂が古くなること

頭皮の皮脂は時間の経過とともに変質します。特にシャンプー後のすすぎ残しや、洗いすぎによる乾燥で逆に皮脂分泌が促進されると、臭いの元となる皮脂が増えやすくなります。

皮脂は分泌直後よりも、時間が経ち酸化した状態が最も強く臭いを発生させます。

頭皮の常在菌が皮脂を分解すること

頭皮には誰でもマラセチア菌などの常在菌が存在します。

これらの菌は通常なら悪さをしませんが、皮脂が過剰になると、それを分解して脂肪酸などの臭いを伴う物質に変えます。

菌が活発になる環境が整うと、臭いのレベルは一気に高まります。

汗やムレによる雑菌の繁殖

汗自体はほとんど無臭ですが、汗に含まれるタンパク質や皮脂が混ざり合い、頭皮の熱や湿気によって菌が繁殖しやすい環境を作ります。

特に夏場や運動後、帽子を長時間かぶる習慣がある方は頭皮が蒸れて雑菌が増えやすくなります。

髪の臭いを発生させる主な原因物質

| 物質名 | 主な発生源 | 臭いの特徴 |

|---|---|---|

| 皮脂(脂肪酸) | 皮脂の過剰分泌 | 油っぽい、酸っぱい臭い |

| ノネナール | 皮脂の酸化 | 加齢臭、古びた脂の臭い |

| イソ吉草酸 | 雑菌の分解 | 蒸れた靴下のような臭い |

頭皮の臭いを生み出す皮脂や汗の分泌が増える日常的な習慣

日々の習慣やストレスが知らず知らずのうちに皮脂腺を刺激し、臭いの原因を作っている可能性があります。

皮脂の分泌は生活習慣に大きく左右されます。不規則な生活や食習慣はホルモンバランスの乱れを引き起こし、それが皮脂腺の活動を活発化させます。

偏った食生活と過剰な皮脂分泌の関係

脂質の多い食事や糖質の過剰摂取は、体内で皮脂の原料となる成分を増やします。

特に揚げ物や肉類に偏った食事は、皮脂の質を粘度の高いものに変えてしまい、毛穴に詰まりやすくなります。これにより皮脂が頭皮に長時間留まり、酸化を早めます。

睡眠不足や過度なストレスの影響

睡眠不足やストレスは自律神経やホルモンバランスを乱します。特に男性ホルモンは皮脂腺を刺激する作用があり、ストレスや疲労によってその影響が強く出ることがあります。

十分な睡眠はホルモンバランスを整え、皮脂の分泌を適切に保つ上で重要です。

誤ったシャンプーの回数や洗い方

臭いを気にするあまり、一日に何度もシャンプーをしたり、力を入れすぎてゴシゴシ洗ったりする人がいます。

しかしこれは頭皮に必要な皮脂まで洗い流してしまい、結果的に頭皮の乾燥を防ごうとして皮脂が過剰に分泌される「リバウンド現象」を招きます。

また、シャンプーのすすぎ残しは残留成分が雑菌のエサとなり、臭いを悪化させます。

皮脂分泌を促す要因となる習慣

- 脂っこい食べ物の頻繁な摂取

- 長時間の睡眠不足や不規則な生活リズム

- 慢性的なストレス状態

- シャンプーのしすぎや、熱すぎる湯での洗髪

髪の臭いが強い方はAGAや薄毛のリスクも高い理由

薄毛治療を専門とする当院では、頭皮の臭いが強い患者さんは将来的に薄毛やAGA(男性型脱毛症)に進行するリスクが高いと捉えています。

臭いの根本原因である「頭皮の炎症」と「毛穴の詰まり」は、そのまま薄毛の原因とも重なるからです。

臭いの原因物質による頭皮の慢性的な炎症

皮脂が酸化して生じる過酸化脂質や常在菌が皮脂を分解して生じる遊離脂肪酸は、頭皮にとって刺激物です。

これらの物質が頭皮に長時間触れていると、かゆみや赤みといった慢性的な炎症を引き起こします。頭皮の炎症は毛母細胞の働きを弱め、健康な髪の成長を妨げます。

毛穴の詰まりと髪の成長サイクルへの影響

過剰な皮脂と古い角質が混ざり合って毛穴を塞ぐと、毛根は十分に酸素を取り込めなくなり、栄養も届きにくくなります。

毛穴が詰まった状態では髪の毛は太く長く育つことが難しくなり、細く短い軟毛が増える傾向があります。これはAGAの初期症状と密接に関係しています。

ホルモンバランスの乱れが引き起こす二重の影響

ストレスや睡眠不足によってホルモンバランスが乱れると、皮脂の分泌が増加します。

特にAGAに関与する男性ホルモンの一種であるDHT(ジヒドロテストステロン)も、頭皮の皮脂腺を活性化させます。

このホルモン性の皮脂増加が臭いを強くする一方で、同時に薄毛の進行も加速させるという二重の影響を生み出します。

臭いと薄毛の共通原因

| 共通の原因 | 臭いへの影響 | 薄毛への影響 |

|---|---|---|

| 皮脂の過剰分泌 | 酸化・分解で異臭発生 | 毛穴詰まり・炎症 |

| 頭皮の慢性炎症 | 常在菌の過剰繁殖 | 毛母細胞の活動低下 |

| ホルモンバランスの乱れ | 皮脂腺の活性化 | AGAの進行促進 |

髪の臭いを悪化させる間違ったヘアケア

良かれと思って行っている日々のヘアケアが、実は頭皮環境を悪化させ、臭いを強めていることがあります。

臭いを解決するためには、まずは日常の誤った習慣を見直すことが大切です。

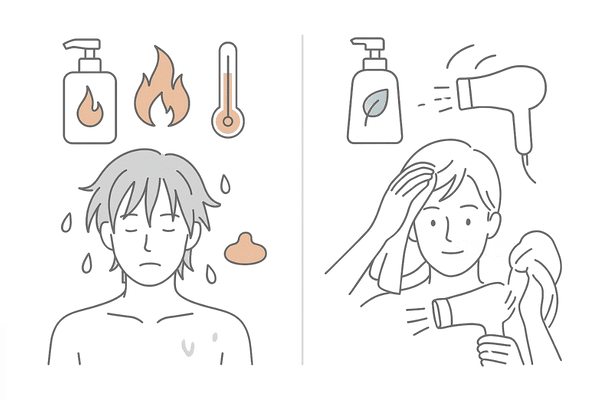

シャンプーの選び方と洗浄力の強さ

洗浄力が非常に強いシャンプーは、臭いの原因を根こそぎ洗い流せると誤解されがちです。

しかし強力な洗浄成分は頭皮に必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥から頭皮を守ろうと、かえって過剰な皮脂分泌を招きます。

刺激の少ないアミノ酸系シャンプーなど、頭皮に優しい成分を選ぶことが重要です。

すすぎ不足や乾燥不足による湿度の増加

シャンプーやコンディショナーのすすぎが不十分だと残留した成分が毛穴を塞いだり、雑菌のエサになったりします。

また、入浴後や洗髪後に髪や頭皮を完全に乾かさないでいると湿度が高くなり、菌が繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。生乾きの状態は、臭いの大きな原因の一つです。

整髪料の多用や頭皮への付着

ワックスやジェルなどの整髪料を多量に使用したり、頭皮に近い部分まで塗布したりすると、それらが皮脂と混ざり合って酸化して臭いの原因となります。

また、整髪料の油分が毛穴を塞ぎ、頭皮のターンオーバーを乱すことにもつながります。

間違ったケアと正しいケアの比較

| 間違ったケア | 正しいケア | 改善ポイント |

|---|---|---|

| 洗浄力の強いシャンプー | アミノ酸系シャンプー | 頭皮のバリア機能を守る |

| 熱すぎる湯で洗髪 | ぬるま湯(38℃前後) | 皮脂の奪いすぎを防ぐ |

| ドライヤーを使わない | タオルドライ後、すぐに乾燥 | 雑菌の繁殖を抑制 |

| 整髪料を頭皮に塗布 | 毛先中心に使用 | 毛穴の詰まりを防ぐ |

クリニックが行う頭皮環境を改善する専門的なアプローチ

自宅でのケアだけでは改善が難しい頑固な臭いや、薄毛のリスクを同時に抱えている場合、専門クリニックでの治療が有効です。

専門的な知識と機器を用いた治療により、頭皮環境の根本的な改善を目指します。

専門医による頭皮診断と原因特定

臭いの原因は一つとは限りません。

当院では専門の医師がマイクロスコープなどを用いて頭皮の状態を詳細に診断し、皮脂の過剰分泌、炎症、乾燥、常在菌のバランスなど、個別の原因を正確に特定します。

この正確な特定により、適切な治療方針を立てます。

外用薬や内服薬を用いた炎症と皮脂のコントロール

頭皮の炎症が原因となっている場合、抗炎症作用を持つ外用薬を処方し、炎症を鎮めます。また、

皮脂の過剰分泌が顕著な場合は皮脂腺の活動を抑制する作用のある内服薬や、ホルモンバランスを整えるための治療を検討します。

これらの治療は臭いだけでなく、薄毛の進行を抑える効果も期待できます。

医療機器による頭皮の徹底的な洗浄とケア

自宅では取り除けない毛穴深部の頑固な皮脂や汚れを、医療機器を用いた専門的な洗浄で除去します。これにより毛穴の詰まりが解消し、頭皮が正常な呼吸を取り戻します。

また、栄養分を頭皮に浸透させるための導入治療なども行い、健康な髪が育つための環境を整えます。

専門クリニックでの治療の選択肢

- AGA治療薬(内服薬・外用薬)による薄毛と皮脂の対策

- 炎症を抑えるための医療用シャンプーやローションの処方

- 医療機器を用いた毛穴のディープクレンジング

- メソセラピーなどの栄養補給治療

今日からできる!自宅で始める髪の臭い改善のための効果的な対策

特別な道具や費用をかけずに、今日からすぐに始められる自宅での対策を紹介します。

毎日の習慣を見直すことで頭皮環境は着実に改善し、臭いも軽減していきます。正しい知識を持って継続して実践することが大切です。

正しいシャンプーの方法と順序

シャンプー前に、まずはブラッシングで髪の絡まりや大きな汚れを取り除いてください。その後38℃程度のぬるま湯で2〜3分かけて予洗いを行い、頭皮の汚れの約7割を落とします。

シャンプーは手のひらで泡立ててから頭皮に乗せ、指の腹で優しくマッサージするように洗ってください。強く爪を立てて洗うのは絶対に避けてください。

効果的なシャンプーのポイント

| 手順 | 注意点 | 目的 |

|---|---|---|

| ブラッシング | 優しく絡みをほどく | 汚れを浮かす |

| 予洗い(ぬるま湯) | 2〜3分時間をかける | 大半の汚れを落とす |

| 泡立て | 手のひらでしっかり泡立てる | 摩擦ダメージを防ぐ |

| すすぎ | シャンプー時間の2倍かける | 成分の残留を防ぐ |

ドライヤーで完全に乾かすことの重要性

洗髪後の濡れた状態が頭皮の雑菌にとって最も繁殖しやすい環境です。

タオルドライで水分をしっかり吸い取った後、すぐにドライヤーを使ってください。このことにより菌の増殖を防ぎ、臭いの発生を大きく抑えることが可能です。

冷風と温風を使い分け、頭皮に熱が集中しないようにしてください。

正しいドライヤー乾燥術

| 項目 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 風の温度 | 温風と冷風を交互に使う | 頭皮の乾燥・熱ダメージ防止 |

| 乾かす場所 | 根元(頭皮)から先に乾かす | 湿気による雑菌繁殖防止 |

| ドライヤーの距離 | 頭皮から15cm以上離す | 過度な熱の刺激を避ける |

頭皮マッサージによる血行促進

頭皮マッサージは血行を良くし、新陳代謝を活発にさせます。新陳代謝が整うと古い皮脂や角質がスムーズに排出されるようになり、毛穴の詰まりを防ぎます。

指の腹で優しく揉み込むように行い、血行を促進させてください。

食事や生活習慣を見直す根本的な臭い対策

臭いの原因である過剰な皮脂分泌は体の内側から改善することが最も根本的な解決につながります。

食生活や日常の過ごし方を見直し、体全体のバランスを整えることが大切です。

皮脂分泌を抑える栄養素の積極的な摂取

ビタミンB群やビタミンCなどの栄養素は皮脂の分泌をコントロールしたり、頭皮の抗酸化作用を高めたりする働きがあります。

これらの栄養素を積極的に食事に取り入れることで臭いの原因となる皮脂の酸化を防ぎます。

一方、動物性脂肪や糖質の過剰摂取は控えましょう。

皮脂対策に役立つ栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材(例) |

|---|---|---|

| ビタミンB2・B6 | 皮脂分泌のコントロール | レバー、マグロ、バナナ |

| ビタミンC | 抗酸化作用、ストレス緩和 | パプリカ、ブロッコリー |

| 亜鉛 | 新陳代謝のサポート | 牡蠣、牛肉、ナッツ類 |

質の高い睡眠とストレス管理

夜間の睡眠中に分泌される成長ホルモンは細胞の修復や再生を促し、頭皮環境の正常化を支えます。毎日決まった時間に就寝し、7時間以上の質の良い睡眠を確保しましょう。

また、ストレスは皮脂分泌を増やすため、適度な運動や趣味などで意識的にストレスを発散させることが重要です。

適度な運動による老廃物の排出

適度な運動により汗をかくことは、皮脂腺に詰まった古い皮脂や老廃物を排出する助けになります。

汗をかいた後はすぐにシャワーを浴びたり、タオルで頭皮の汗を拭き取ったりして、頭皮に汗を放置しないように気をつけましょう。

これらの対策を実行することで体内の巡りが良くなり、頭皮の健康にも寄与します。

生活習慣の改善点

- 毎日7時間以上の質の高い睡眠を確保する

- ウォーキングなど適度な有酸素運動を習慣にする

- 入浴で体を温め、血行を促進する

臭い対策で改善が見られない時に考えるべき専門治療

自宅での徹底したケアや生活習慣の改善を数ヶ月続けても髪の臭いが全く改善しない場合や、同時に抜け毛の増加や薄毛の進行が見られる場合は、医療機関の受診を強くおすすめします。

臭いは頭皮内部の深刻な問題のサインである可能性があります。

皮膚科またはAGA専門クリニックの役割

皮膚科では脂漏性皮膚炎などの病気が臭いの原因となっていないかを診断し、治療を行います。

一方、当院のようなAGA専門クリニックでは臭いの原因が皮脂過多にあると特定した場合、それがAGAの進行と関連している可能性を視野に入れ、ホルモンバランスの視点からも根本的な治療を提案します。

専門医が勧める頭皮の炎症を抑える治療

頭皮が慢性的に炎症を起こしている状態は臭いだけでなく、抜け毛の増加につながります。専門医は頭皮の状態に合わせて、炎症を鎮めるための専用の薬用シャンプーや外用薬を処方します。

これらの治療は、頭皮のバリア機能を正常に戻し、臭いと抜け毛の両方にアプローチします。

AGA治療による皮脂分泌の抑制

AGA治療に使用される内服薬の中には、皮脂分泌を促す男性ホルモンの影響を抑制する作用を持つものがあります。

AGA治療を始めることで、結果として皮脂の分泌量が減少し、臭いの問題も同時に解消されるケースが多く見られます。これは臭いと薄毛の関連性を示す典型的な例です。

専門治療が必要なサイン

| 症状 | 考えられる原因 | 受診を推奨 |

|---|---|---|

| フケや痒みがひどい | 脂漏性皮膚炎など | 皮膚科または当院 |

| 臭いが常に強く持続する | 慢性的な皮脂過多 | 当院(AGAの可能性も考慮) |

| 抜け毛が急に増えた | 薄毛・AGAの進行 | 当院(専門治療へ) |

髪の臭いに関するよくある質問

- 髪の臭いは年齢と関係がありますか?

-

加齢は「ノネナール」という特有の臭い物質の発生に関係しており、臭いの質が変わることがあります。

一般的に30代後半から40代にかけて体内の皮脂に含まれるパルミトオレイン酸が増加し、それが酸化してノネナールという物質に変化しやすくなります。

これが、いわゆる「加齢臭」として認識される古い脂のような臭いです。

しかし、若い世代でも皮脂の過剰分泌や常在菌の増加による臭いは発生します。どの年代であっても、正しい洗髪習慣と酸化を防ぐための食生活の改善が最も重要となります。

- 汗をかくと臭いが強くなるのは、体質なのでしょうか?

-

汗そのものの臭いではなく、汗が頭皮の皮脂と混ざることで発生する臭いが原因です。

汗自体はほぼ無臭ですが、汗で頭皮の湿度が高まると皮脂や垢をエサにする常在菌が一気に増殖します。これらの菌が皮脂を分解する際に臭い物質を発生させます。

体質として皮脂や汗の分泌量が多い方もいますが、その場合でも汗をかいた後は放置せず、清潔なタオルでこまめに拭き取ることや、通気性の良い帽子を選ぶことが対策になります。

日頃からビタミンB群などを摂取し、皮脂の分泌量を内側からコントロールすることも有効です。

- 毎日シャンプーしているのに臭いが消えません。どうすれば良いですか?

-

シャンプーの「質」と「方法」を見直す必要があります。

毎日洗っていても臭いが消えないのは洗浄力の強すぎるシャンプーで頭皮の乾燥を招き、皮脂が過剰に分泌されているか、またはすすぎ残しによって雑菌のエサが残っている可能性が高いです。

洗浄力の優しいアミノ酸系シャンプーに変え、シャンプー時間の2倍以上の時間をかけて丁寧にすすぎ、洗髪後はすぐにドライヤーで頭皮を完全に乾かすことが大切です。

これらの正しいホームケアを徹底しても改善しない場合は、頭皮の炎症やホルモンバランスの乱れが考えられるため、専門医にご相談ください。

参考文献

SUZUKI, Kazuhiro, et al. Scalp microbiome and sebum composition in Japanese male individuals with and without androgenetic alopecia. Microorganisms, 2021, 9.10: 2132.

KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.

KURE, Katsuhiro; ISAGO, Tsukasa; HIRAYAMA, Takeshi. Changes in the sebaceous gland in patients with male pattern hair loss (androgenic alopecia). Journal of Cosmetic Dermatology, 2015, 14.3: 178-184.

BEAUQUEY, Bernard. Scalp and hair hygiene: shampoos. The science of hair care, 2005, 83-127.

WANG, Lei, et al. Effectiveness and tolerance of medicated shampoo containing selenium sulfide and salicylic acid in patients with seborrheic dermatitis. Journal of Dermatological Treatment, 2025, 36.1: 2506676.

DU, Meijiao, et al. New Frontiers of Non‐Invasive Detection in Scalp and Hair Diseases: A Review of the Application of Novel Detection Techniques. Skin Research and Technology, 2025, 31.2-5: e70163.