なかなか治らない頭皮のかゆみや肩に落ちるフケ、そして気になる抜け毛。これらの不快な症状は単なる乾燥や不衛生が原因だと思っていませんか。

もし、市販のシャンプーを試しても改善しないのであれば、その原因は「カンジダ菌」という真菌(カビの一種)かもしれません。

頭皮カンジダ症は誰にでも起こりうる皮膚の感染症であり、放置すると薄毛や脱毛につながる可能性も指摘されています。

この記事では頭皮カンジダ症の正しい知識と、専門的な対処法について詳しく解説します。あなたの長年の悩みを解決する一助となれば幸いです。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

あなたの頭皮トラブル、もしかしてカンジダ菌が原因?

多くの人が経験する頭皮のトラブル。その中でも、特定の症状が続く場合は注意が必要です。

ここでは頭皮カンジダ症の基本的な知識と、なぜこの症状が起きるのかについて解説します。

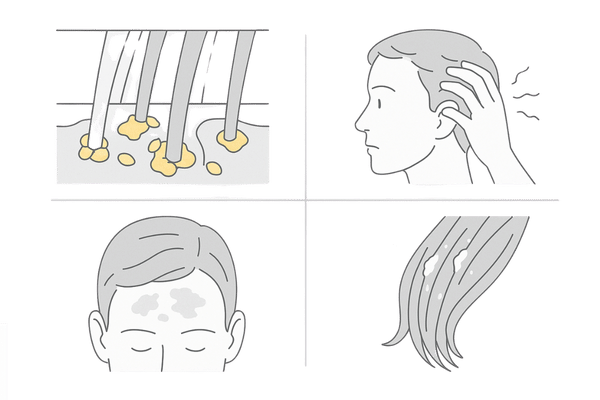

治りにくいフケやかゆみは要注意

フケやかゆみは一般的な頭皮の悩みですが、通常のヘアケアでは改善が見られず、長期間続く場合は注意信号です。

特にフケがベタベタしていたり、頭皮に赤みや湿疹を伴ったりするケースでは、常在菌のバランスが崩れている可能性があります。

主な注意すべき症状

| 症状 | 特徴 | カンジダ症の可能性 |

|---|---|---|

| フケ | 黄色っぽく、湿り気があり、大きい | 高い |

| かゆみ | 我慢できないほど強く、持続する | 高い |

| 赤み | 部分的に、あるいは広範囲に炎症が見られる | 中程度 |

頭皮カンジダ症とは何か

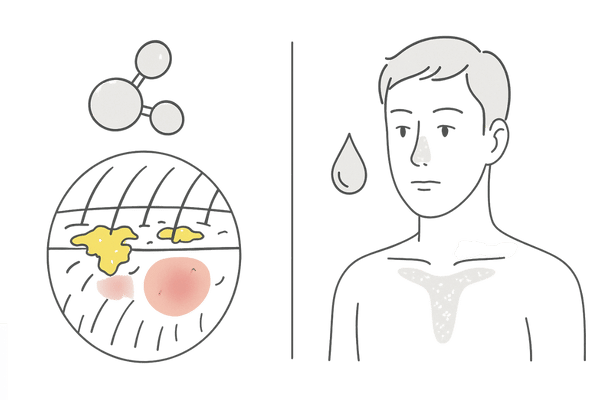

頭皮カンジダ症は皮膚の常在菌であるカンジダ菌が異常に増殖することで引き起こされる皮膚感染症です。

カンジダ菌は健康な人の皮膚や口内、消化管などにも存在するごくありふれた真菌ですが、何らかの要因で免疫力が低下すると、病原性を示し始めます。

なぜ頭皮でカンジダ菌が増えるのか

カンジダ菌は高温多湿で皮脂や汗が多い環境を好みます。頭皮は髪で覆われているため、湿気がこもりやすく、皮脂腺も多いため、カンジダ菌が増殖しやすい条件がそろっています。

これに加えて、免疫力の低下が重なることで、菌の増殖に拍車がかかります。

頭皮カンジダ症の具体的な症状を見極める

頭皮カンジダ症は他の皮膚炎と症状が似ているため、正確な見極めが重要です。ご自身の症状と照らし合わせながら確認してみてください。

フケの特徴と見分け方

頭皮カンジダ症によるフケは、乾燥によるパラパラとした細かいフケとは異なります。

皮脂と混ざり合うことで黄色みを帯びて湿り気があり、比較的大きな塊になるのが特徴です。髪の根元にこびりつくように付着することもあります。

フケの種類の比較

| フケの種類 | 色 | 質感 |

|---|---|---|

| カンジダ症のフケ | 白〜黄色 | 湿り気があり、ベタつく |

| 乾燥性のフケ | 白 | カサカサで、細かい |

| 脂漏性のフケ | 白〜黄色 | 湿り気があり、大きい |

かゆみと赤みの特徴

かゆみは頭皮カンジダ症の代表的な症状の一つです。日中も気になり、夜も眠れないほどの強いかゆみを感じることも少なくありません。

掻きむしることで頭皮が傷つき、赤みや炎症が悪化します。

脱毛や薄毛との関連性

頭皮の炎症が長引くと毛根にダメージが及び、毛髪の正常な成長サイクルが乱れることがあります。この状態が「炎症性脱毛」です。

健康な髪が育ちにくい頭皮環境になるため、抜け毛が増えたり髪が細くなったりと、薄毛の症状が進行する可能性があります。

脂漏性皮膚炎との違い

頭皮カンジダ症は同じく真菌の一種であるマラセチア菌が原因で起こる「脂漏性皮膚炎」と症状が酷似しています。

正確な診断には専門医による真菌検査が必要です。自己判断で市販薬を使用しても、原因菌が異なれば効果は期待できません。

頭皮カンジダ症と脂漏性皮膚炎の比較

| 項目 | 頭皮カンジダ症 | 脂漏性皮膚炎 |

|---|---|---|

| 原因菌 | カンジダ菌 | マラセチア菌 |

| 主な症状 | 強いかゆみ、湿ったフケ、赤み | ベタつくフケ、赤み、かゆみ |

| 好発部位 | 頭皮、陰部、指の間など | 頭皮、顔のTゾーン、胸など |

カンジダ菌が増殖する頭皮環境とは

カンジダ菌は、もともと私たちの体にいる常在菌です。では、なぜ異常に増殖してしまうのでしょうか。

その背景には、頭皮環境の悪化や体全体の健康状態が深く関わっています。

皮脂の過剰分泌と不衛生

カンジダ菌は皮脂を栄養源とします。そのため、皮脂が過剰に分泌されると菌が増えやすくなります。

また、シャンプーの洗い残しや、汗をかいたまま放置するなど不衛生な状態が続くと、菌の温床となります。

ストレスや疲労による免疫力の低下

私たちの体は免疫機能によって常在菌のバランスを保っています。しかし、過度なストレスや慢性的な疲労、睡眠不足などが続くと免疫力が低下します。

この体の防御機能が弱まることで、カンジダ菌が異常増殖する隙を与えてしまうのです。

- 精神的ストレス

- 肉体的疲労

- 睡眠不足

- 不規則な生活リズム

間違ったヘアケア習慣

良かれと思って行っているヘアケアが、実は頭皮環境を悪化させているケースもあります。

例えば、洗浄力の強すぎるシャンプーは頭皮を守るために必要な皮脂まで奪い去り、かえって皮脂の過剰分泌を招くことがあります。

抗生物質の長期使用

他の病気の治療で抗生物質を長期間服用している場合、体内の善玉菌まで減少させてしまうことがあります。

このことにより菌のバランスが崩れ、カンジダ菌のような真菌が増殖しやすくなることがあります。

自己判断は危険!頭皮カンジダ症を悪化させるNG行動

頭皮の症状に対して自己判断でケアを行うことは、かえって症状を悪化させる危険をはらんでいます。

ここでは、特に注意すべき行動について説明します。

市販のフケ用シャンプーの落とし穴

市販のフケ用シャンプーには、さまざまな有効成分が含まれています。

しかし、原因菌がカンジダ菌である場合、その菌に効果のない成分のシャンプーを使っても改善は期待できません。

むしろ、肌に合わない製品を使い続けることで、接触性皮膚炎などを引き起こすリスクもあります。

掻きむしりが引き起こす二次感染

強いかゆみから頭皮を掻きむしると、皮膚のバリア機能が破壊されます。

傷口から細菌が侵入して化膿したり、さらに強い炎症を引き起こしたりする「二次感染」のリスクが高まります。

頭皮に悪影響を与える行為

| 行為 | 理由 | 起こりうる結果 |

|---|---|---|

| 強く掻く | 皮膚バリアの破壊 | 二次感染、炎症の悪化 |

| 爪を立てて洗う | 頭皮への物理的刺激 | 傷、乾燥、皮脂の過剰分泌 |

| 熱すぎるお湯の使用 | 必要な皮脂の除去 | 乾燥、バリア機能低下 |

自己流のケアが招く悪循環

オイルマッサージや刺激の強い育毛剤の使用など、科学的根拠のない自己流のケアは症状を悪化させる可能性があります。

良かれと思った行動が、カンジダ菌の栄養源を与えたり、炎症を助長したりする悪循環に陥ることがあります。

専門医による正しい診断の重要性

頭皮カンジダ症を根本的に治療するためには、専門医による正確な診断が何よりも重要です。症状だけで判断せず、科学的な根拠に基づいた診断を受けることが、快方への近道です。

視診と問診でわかること

医師はまず、頭皮の状態を直接目で見て確認します。フケの状態、赤みの範囲、湿疹の有無などを詳細に観察します。

同時に、症状がいつから始まったか、かゆみの程度、生活習慣、現在使用している薬などについて問診を行い、原因を探ります。

- 症状の始まった時期

- 具体的な症状(かゆみ、フケ、赤みなど)

- 生活習慣(睡眠、食事、ストレス)

- 既往歴や服用中の薬

真菌検査(顕微鏡検査)の実際

頭皮カンジダ症の確定診断に重要なのが、真菌検査です。これは、頭皮からフケや皮膚の一部を採取し、顕微鏡でカンジダ菌の有無を確認する検査です。

この検査により、症状の原因がカンジダ菌なのか、あるいは他の菌や皮膚炎なのかを正確に特定できます。

正確な診断が治療への第一歩

正確な診断に基づき、原因菌に合った適切な治療薬を選択することが、症状改善の鍵となります。

自己判断で的外れなケアを続ける時間をなくし、最短で効果的な治療を開始するために、まずは専門医に相談することが大切です。

頭皮カンジダ症の専門的な治療法

専門クリニックでは診断結果に基づいて、患者さん一人ひとりの症状に合わせた治療計画を立てます。主に薬物療法と生活指導を組み合わせ、頭皮環境の正常化を目指します。

抗真菌薬による薬物療法

頭皮カンジダ症の治療の中心は、カンジダ菌の増殖を抑える「抗真菌薬」の使用です。

症状に応じて、外用薬(塗り薬やローション)や、場合によっては内服薬(飲み薬)を処方します。

医師の指示に従い、根気よく治療を続けることが重要です。

専門クリニックでの治療の流れ

| 段階 | 主な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 初診・診断 | 問診、視診、真菌検査 | 原因の特定 |

| 治療開始 | 抗真菌薬の処方、生活指導 | 菌の抑制と環境改善 |

| 経過観察 | 定期的な診察、症状の確認 | 治療効果の評価と調整 |

薬用シャンプーを用いた頭皮ケア

治療の一環として、抗真菌成分が配合された薬用シャンプーの使用を推奨することがあります。

市販の製品とは異なり、医療機関で処方されるシャンプーは、菌の活動を効果的に抑えることを目的としています。

正しい使い方を指導しますので、それに従って毎日のケアを行ってください。

生活習慣の改善指導

薬物療法と並行して、カンジダ菌が増殖しにくい体内環境、頭皮環境を作るための生活習慣の改善も指導します。

食事や睡眠、ストレス管理など根本的な原因にアプローチすることで治療効果を高め、再発を予防します。

治療期間と経過の目安

治療期間は症状の重症度や範囲によって個人差がありますが、一般的には数週間から数ヶ月を要します。

かゆみなどの自覚症状は比較的早く改善することが多いですが、菌が完全にいなくなったわけではありません。自己判断で治療を中断せず、医師が完治と判断するまで続けることが大切です。

薄毛の悩みとカンジダ菌の隠れた関係性

「ただの皮膚炎だと思っていたら、抜け毛が増えてきた」――これは、頭皮カンジダ症に悩む方が薄毛治療クリニックを訪れる、非常によくあるきっかけの一つです。

当クリニックでは皮膚の炎症と薄毛の関係性を深く理解し、両方の側面にアプローチする治療を重視しています。

なぜカンジダ症が抜け毛を加速させるのか

頭皮は髪の毛が育つための「土壌」です。カンジダ菌によって炎症が起きている頭皮は、いわば「質の悪い土壌」と同じ状態です。

炎症は血行不良を招き、髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなります。この栄養不足が、髪の成長を妨げ、抜け毛を増やす直接的な原因となるのです。

炎症が毛根に与えるダメージ

持続的な炎症は、毛髪を作り出す「毛母細胞」の働きそのものを弱らせてしまいます。

このことにより、新しく生えてくる髪が細く弱々しくなったり、十分に成長する前に抜け落ちてしまったりする「ヘアサイクルの乱れ」を引き起こします。

これが、薄毛の進行につながるのです。

AGA(男性型脱毛症)との合併リスク

もしあなたがAGAを発症している場合、頭皮カンジダ症はその進行を著しく加速させる可能性があります。

AGAによって弱っている毛根が、カンジダ菌による炎症というさらなるダメージを受けることで、薄毛の進行スピードが速まる危険があります。

皮膚炎の治療とAGAの治療を並行して行うことが、髪を守る上で極めて重要です。

AGAと頭皮炎症の悪循環

| 要因 | 髪への影響 |

|---|---|

| AGA(男性ホルモン) | ヘアサイクルの短縮、毛根のミニチュア化 |

| 頭皮の炎症(カンジダ等) | 血行不良、毛母細胞の機能低下 |

| 両者の合併 | 薄毛の進行を著しく加速させる |

頭皮環境の正常化が育毛の土台

どのような優れた育毛治療も頭皮という土台が健康でなければ十分な効果を発揮できません。

私たちは、まずカンジダ菌による炎症を確実に抑え、頭皮環境を正常化させることを最優先します。その上で薄毛の原因に合わせた適切な治療を行うことで、はじめて効果的な発毛・育毛が実現できるのです。

皮膚の専門知識と薄毛治療の専門知識、その両方を持つ当クリニックだからこそ提供できる統合的なアプローチです。

再発させないための予防的頭皮ケア

治療によって症状が改善しても、油断は禁物です。カンジダ菌は常在菌であるため、頭皮環境が悪化すればいつでも再発する可能性があります。

日々の正しいケアで、健やかな頭皮を維持しましょう。

正しいシャンプーの選び方と洗い方

シャンプーは、自分の肌質に合った洗浄力がマイルドなアミノ酸系のものを選ぶとよいでしょう。

洗う際は爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないよう十分に洗い流します。

洗髪後はドライヤーで髪の根元からしっかりと乾かし、頭皮が湿ったままにならないようにすることが大切です。

- 低刺激・アミノ酸系

- 十分なすすぎ

- 洗髪後の速やかな乾燥

頭皮を健やかに保つ生活習慣

質の良い睡眠を十分にとり、適度な運動で血行を促進し、ストレスを上手に発散することは、免疫力を正常に保つ上で重要です。

生活リズムを整え、体全体の健康を維持することが、頭皮の健康にも直結します。

食生活で見直すべきポイント

バランスの取れた食事は健康な皮膚や髪を作る基本です。特に皮膚のターンオーバーを助けるビタミンB群や、抗酸化作用のあるビタミンC、Eなどを積極的に摂取しましょう。

一方で、カンジダ菌の栄養源となる糖質の多い食品や、皮脂分泌を増やす脂っこい食事は控えめにするとよいでしょう。

頭皮環境を整える栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| ビタミンB群 | 皮膚の新陳代謝を促進 | 豚肉、レバー、うなぎ、納豆 |

| ビタミンC | コラーゲンの生成を助ける | ピーマン、ブロッコリー、果物 |

| 亜鉛 | 髪の主成分の合成を助ける | 牡蠣、牛肉、チーズ |

頭皮トラブルに戻る

頭皮のカンジダ菌に関するよくある質問

最後に、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 他の人にうつりますか?

-

カンジダ菌は常在菌なので、通常の接触で感染することはほとんどありません。タオルや寝具の共用でうつる心配はまずないと考えてよいでしょう。

ただし、免疫力が極端に低下している方との濃厚な接触は、念のため避ける方が賢明です。

- 自然に治ることはありますか?

-

軽症であれば、生活習慣の改善や免疫力の回復によって自然に症状が落ち着くこともあります。しかし、かゆみやフケが続く場合は、菌が根深く増殖している可能性が高いです。

放置すると悪化したり薄毛の原因になったりするため、専門医に相談し、適切な治療を受けることを強く推奨します。

- 治療中にカラーやパーマはできますか?

-

治療中は頭皮が非常に敏感な状態になっています。カラー剤やパーマ液の化学的な刺激は、炎症を悪化させる原因となります。

症状が完全に治まり、医師の許可が出るまでは、施術を控えてください。

参考文献

KAKEYA, Hiroshi, et al. National Trends in the Distribution of Candida Species Causing Candidemia in Japan from 2003 to 2014 A Report by the Epidemiological Investigation Committee for Human Mycoses in Japan. Medical Mycology Journal, 2018, 59.1: E19-E22.

HIRUMA, Midori, et al. Genotype analyses of human commensal scalp fungi, Malassezia globosa, and Malassezia restricta on the scalps of patients with dandruff and healthy subjects. Mycopathologia, 2014, 177.5: 263-269.

MOCHIZUKI, Takashi, et al. Guidelines for the management of dermatomycosis (2019). The Journal of Dermatology, 2020, 47.12: 1343-1373.

KATOH, Takuro, et al. Isolation of Fungi from Normal-looking Skin and Scalp. Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi, 1996, 37.2: 101-106.

KAMAMOTO, C. S. L., et al. Cutaneous fungal microbiome: Malassezia yeasts in seborrheic dermatitis scalp in a randomized, comparative and therapeutic trial. Dermato-endocrinology, 2017, 9.1: e1361573.

NAKAMURA, Kaori; FUKUDA, Tomoo. 2021 epidemiological survey of dermatomycoses in Japan. Medical mycology journal, 2023, 64.4: 85-94.