「卵は髪に良い完全栄養食」と聞く一方で、「生卵を食べ過ぎるとはげる」という噂もあり、一体どちらが本当なのか混乱している方も多いのではないでしょうか。

身近な食材である卵が大切な髪にどのような影響を与えるのかは、抜け毛に悩む方にとって大きな関心事です。

この記事では卵に含まれる栄養素が髪に与える良い影響と、注意すべき点を科学的な根拠に基づいて詳しく解説します。

正しい知識を身につけ、日々の食生活を抜け毛予防に活かすための一助となれば幸いです。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

卵が「髪に良い」と言われる栄養学的な理由

卵は「完全栄養食」と呼ばれるほど、ビタミンCと食物繊維以外のあらゆる栄養素をバランス良く含んでいます。

中でも、健康な髪の毛を育てる上で特に重要な栄養素が豊富に含まれている点が、髪に良いとされる理由です。

髪の主成分ケラチンの材料「タンパク質」

髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。卵はこのケラチンの材料となるアミノ酸をバランス良く含んだ、良質なタンパク質の供給源です。

体内で効率良く利用されるアミノ酸の指標である「アミノ酸スコア」が満点の100であり、食べた分が効率的に体の組織になる、非常に優れた食品です。

健康な頭皮を作る「ビタミンB群」

卵にはビタミンB群が豊富に含まれています。特にビタミンB2は皮膚や粘膜の健康を維持し、頭皮の皮脂分泌を正常に保つ働きがあります。

また、ビタミンB6はタンパク質の代謝を助け、ケラチンの生成をサポートします。

健康な髪は健康な頭皮という土壌から育ちます。ビタミンB群は、その土壌を整える上で重要な役割を果たします。

卵に含まれる主な髪関連ビタミンB群

| ビタミン | 主な働き | 不足した場合の影響 |

|---|---|---|

| ビタミンB2 | 皮脂分泌の調整、細胞の再生 | 脂漏性皮膚炎、頭皮トラブル |

| ビタミンB6 | タンパク質の代謝促進 | 健康な髪の生成が滞る |

| ビオチン | 皮膚や髪の健康維持 | 脱毛、白髪 |

ケラチン生成を助ける「亜鉛」

ミネラルの一種である亜鉛はアミノ酸をケラチンタンパク質に再合成する際に必要となる重要な栄養素です。体内で作ることができないため、食事から摂取する必要があります。

卵にはこの亜鉛も含まれており、タンパク質と同時に摂取できるため、効率的に髪の毛の生成をサポートします。

巷で囁かれる「卵を食べるとはげる」説の真相

栄養豊富な卵ですが、一方で「生卵の食べ過ぎははげる」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは、卵の白身に含まれる特定の成分が関係しています。

しかし結論から言うと、通常の食生活で心配する必要はほとんどありません。

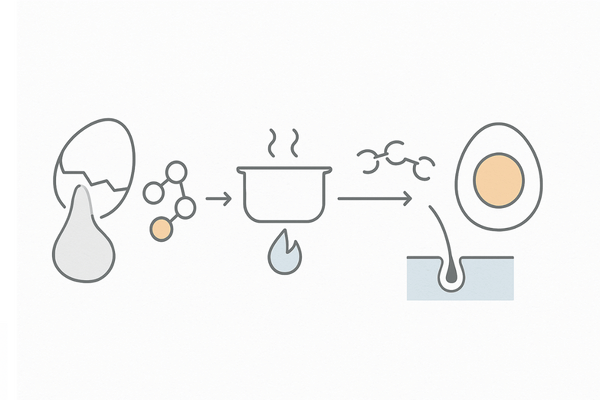

話題の中心「アビジン」と「ビオチン」の関係

この説の根拠となっているのが、卵白に含まれる「アビジン」というタンパク質です。アビジンは髪や皮膚の健康維持に重要な「ビオチン(ビタミンB7)」と強く結合する性質を持っています。

生卵を大量に摂取すると、アビジンが腸内でビオチンを捕まえてしまい、体への吸収を阻害することがあります。

なぜ生卵の食べ過ぎが問題になるのか

ビオチンが慢性的に欠乏すると、脱毛や皮膚炎などの症状が現れることがあります。このことから、「生卵の食べ過ぎ=ビオチン欠乏=はげる」という話が広まりました。

ただし、これは毎日10個以上の生卵を長期間にわたって食べ続けるような、極端なケースで起こる可能性のある話です。一般的な食生活では、まず起こり得ません。

アビジンとビオチンの関係性

| 成分 | 含まれる場所 | 性質 |

|---|---|---|

| アビジン | 生卵の卵白 | ビオチンの吸収を阻害する |

| ビオチン | 卵黄、レバーなど | 髪や皮膚の健康を維持する |

加熱調理で解決するアビジンの影響

アビジンは熱に弱いという性質を持っています。そのため、卵を加熱調理(ゆで卵、目玉焼き、炒り卵など)すれば、アビジンはその働きを失います。

このことにより、ビオチンの吸収が阻害される心配はなくなります。卵かけご飯などでたまに生卵を1〜2個食べる程度では全く問題ありません。

抜け毛の不安と「食べ物」情報の付き合い方

抜け毛に悩み始めると、「何を食べれば良いか」「何を食べてはいけないか」という情報に非常に敏感になります。

インターネット上には様々な情報が溢れており、中には不安を煽るだけのものも少なくありません。

ここでは、そうした情報とどう向き合うべきかを考えます。

なぜ特定の食品が「悪者」にされやすいのか

「〇〇を食べるとはげる」といった単純明快な情報は分かりやすく、人々の記憶に残りやすいため、広く拡散される傾向があります。

卵のアビジンのように一部分の事実を切り取って、その影響を過大に表現することで、食品全体が悪者であるかのような印象を与えてしまうのです。

しかし、ほとんどの食品には良い面と注意すべき面の両方があり、重要なのは量や食べ方、そして全体のバランスです。

「〇〇だけ食べれば髪が生える」という幻想

逆に、「これを食べさえすれば髪は生える」という魔法のような食品も存在しません。髪の毛はタンパク質、ビタミン、ミネラルなど多様な栄養素が複雑に関わり合って作られます。

一つの食品や栄養素に頼るのではなく、体全体の栄養状態を良好に保つことが、結果として髪の健康につながるのです。

- 一つの情報源を鵜呑みにしない

- 「食べ過ぎ」「偏り」が問題の基本

- 全体の食事バランスを意識する

情報を鵜呑みにする前に考えるべきこと

ある食品に関する情報に触れたとき、それが「どんな条件下で」「どのくらいの量を摂取した場合」の話なのかを冷静に考える癖をつけましょう。卵の例で言えば、「生で」「毎日大量に」という条件が重要です。

その情報が科学的根拠に基づいているか、誰が発信している情報なのかを確認することも、不確かな情報に振り回されないために大切です。

情報と向き合う際のチェックポイント

| チェック項目 | 考えるべきこと |

|---|---|

| 摂取条件 | 生か加熱か?量はどのくらいか? |

| 情報源 | 公的機関か?専門家か?個人の体験談か? |

| 全体像 | その情報だけで全てを判断していないか? |

抜け毛予防に役立つ卵の賢い食べ方

卵が髪に良い栄養素を豊富に含むことは事実です。その効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントを押さえた食べ方を意識すると良いでしょう。

1日の摂取量の目安は?

健康な成人であれば、1日に1〜2個程度の摂取が一般的におすすめされています。

以前はコレステロールの問題が指摘されていましたが、近年の研究では食事からのコレステロール摂取量が血中コレステロール値に与える影響は限定的であるとされ、上限は撤廃されています。

ただし、何事もバランスが重要であり、卵ばかりに偏るのは好ましくありません。

吸収率を高める調理法

タンパク質の消化吸収率という点では、半熟卵が最も効率的とされています。生卵は約51%、固ゆで卵は約91%に対し、半熟卵は約97%というデータもあります。

また、前述のアビジンの影響をなくすためにも、加熱調理が基本となります。

調理法によるタンパク質消化率の違い

| 調理法 | 消化率(目安) |

|---|---|

| 半熟 | 約97% |

| 固ゆで | 約91% |

| 生 | 約51% |

髪に良い栄養素を補う食べ合わせ

卵に含まれないビタミンCや食物繊維を補うことで、さらにバランスの取れた食事になります。ビタミンCはケラチンの生成を助ける働きもあります。

緑黄色野菜やきのこ類と一緒に調理する(オムレツや炒め物など)ことで、髪に必要な栄養素を一度に効率良く摂取できます。

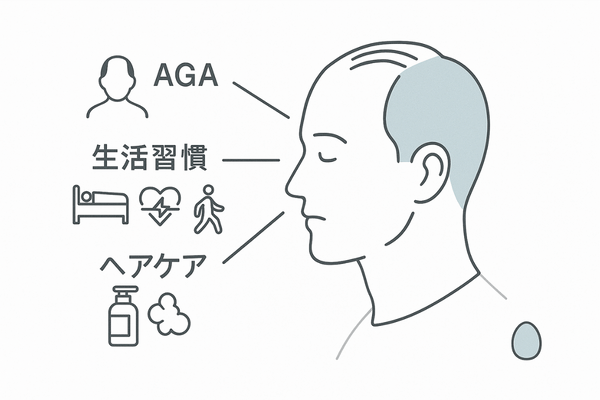

卵だけでは不十分 抜け毛の多様な原因

栄養バランスの取れた食事は抜け毛予防の土台ですが、食事だけで全ての抜け毛が解決するわけではありません。

特に成人男性の薄毛には、食事以外の要因が大きく関わっています。

最大の原因であるAGA(男性型脱毛症)

成人男性の薄毛のほとんどは、AGA(男性型脱毛症)が原因です。これは男性ホルモンと遺伝が関与する進行性の脱毛症であり、食事改善だけで進行を止めることはできません。

生え際の後退や頭頂部の薄毛といった特徴的な症状が見られる場合は、AGAを疑う必要があります。

生活習慣の乱れ

睡眠不足、運動不足、過度なストレスなどは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行を悪化させます。

いくら食事で良い栄養を摂っても、その栄養が頭皮まで届かなければ意味がありません。

抜け毛に関わる主な要因

| 要因 | 髪への影響 |

|---|---|

| AGA | ヘアサイクルの乱れ、軟毛化 |

| 生活習慣 | 頭皮の血行不良、栄養供給の滞り |

| 食事バランス | 髪の材料不足 |

不適切なヘアケア

頭皮の洗浄のしすぎや洗浄不足、刺激の強いシャンプーの使用などは頭皮環境を悪化させ、抜け毛の原因となります。

健康な髪は、清潔で潤いのある頭皮から生まれます。

卵と他の食品による栄養バランスの重要性

抜け毛予防のためには卵という一つの食材に頼るのではなく、幅広い食品から多様な栄養素を摂取するという視点が重要です。

タンパク質源の多様化

卵は優れたタンパク質源ですが、それだけに偏らず、肉、魚、大豆製品など、他のタンパク質源もバランス良く食事に取り入れましょう。

特に魚に含まれるEPAやDHA、大豆製品に含まれるイソフラボンなどは、卵にはない健康効果も期待できます。

- 肉類(牛、豚、鶏)

- 魚介類(青魚、白身魚)

- 大豆製品(豆腐、納豆)

ビタミン・ミネラルの供給源

髪の健康に欠かせないビタミンCや、その他のミネラル、食物繊維は、野菜、果物、海藻類、きのこ類などに豊富に含まれています。

これらの食品を毎日の食事に加えることで、より強固な髪の土台を作ることができます。

髪の健康を支える食品群

| 食品カテゴリ | 期待できる主な栄養素 |

|---|---|

| 緑黄色野菜 | ビタミンA、ビタミンC、鉄分 |

| 海藻類 | ミネラル、食物繊維 |

| ナッツ類 | ビタミンE、亜鉛 |

食事改善でも抜け毛が止まらない場合の選択肢

バランスの取れた食事を心がけても抜け毛の量が減らない、あるいは薄毛が進行していると感じる場合は、セルフケアの限界かもしれません。

その場合は専門のクリニックに相談することをお勧めします。

専門クリニックへの相談タイミング

「細く短い抜け毛が増えた」「生え際や頭頂部が薄くなってきた」「抜け毛が3ヶ月以上続いている」といったサインが見られたら、一度専門医の診察を受けることを検討しましょう。

早期の相談が、将来の髪を守る鍵となります。

医療機関で行う原因の特定

クリニックでは問診や視診、マイクロスコープによる頭皮チェックなどを通じて、抜け毛の根本原因を診断します。

ご自身では「食生活が原因」と思っていても、実はAGAが進行しているケースは少なくありません。正確な原因特定が適切な対策の第一歩です。

クリニックでの主な診断内容

| 診断方法 | 確認する内容 |

|---|---|

| 問診 | 生活習慣、家族歴、抜け毛の経過 |

| 視診 | 薄毛の進行パターン、範囲 |

| マイクロスコープ | 頭皮の色、毛穴の状態、髪の太さ |

抜け毛の原因に応じた治療法

診断の結果、AGAが原因であれば、医学的根拠に基づいた内服薬や外用薬による治療が標準となります。

食事改善や生活習慣の見直しと並行して、専門的な治療を行うことで抜け毛の進行を抑制し、発毛を促進することが期待できます。

薄毛対策・生活習慣に戻る

卵と抜け毛に関するよくある質問

- 卵の黄身と白身、どちらが髪に良いですか?

-

どちらも髪に重要です。

黄身にはビオチンや亜鉛、鉄分といった栄養素が豊富に含まれています。一方、白身はタンパク質の塊であり、髪の主成分であるケラチンの良質な材料となります。

アビジンの影響を避けるためにも加熱した上で、全卵をバランス良く食べるのが最も効果的です。

- 毎日卵を食べてもコレステロールは大丈夫ですか?

-

はい、多くの場合で問題ありません。

以前は卵の食べ過ぎが血中コレステロール値を上げると考えられていましたが、現在の研究では、食事から摂取するコレステロールが血液中の値に与える影響は少ないとされています。

ただし、脂質異常症などで医師から食事指導を受けている方は、その指示に従ってください。

- 卵料理なら何でも髪に良い効果がありますか?

-

はい、加熱調理であれば基本的に問題ありません。ただし、調理法には注意が必要です。

例えば多量の油やバター、砂糖を使う料理(マヨネーズを多用したポテトサラダや甘い卵焼きなど)は、脂質や糖質の過剰摂取につながる可能性があります。

シンプルなゆで卵や、野菜と一緒に炒めるなどの調理法がより健康的です。

- プロテインでタンパク質を摂るのと卵では違いますか?

-

はい、異なります。

プロテインは手軽にタンパク質を補給できる点で優れていますが、製品によってはタンパク質以外の栄養素があまり含まれていない場合があります。

一方、卵はタンパク質に加えて、ビタミンB群や亜鉛、鉄分など髪の成長をサポートする多様な栄養素を同時に摂取できるという利点があります。

それぞれに長所があるため、目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。

参考文献

HAYASHI, Atsushi, et al. Intestinal dysbiosis and biotin deprivation induce alopecia through overgrowth of Lactobacillus murinus in mice. Cell reports, 2017, 20.7: 1513-1524.

YAMAMOTO, Kazushi, et al. The Japanese diet from 1975 delays senescence and prolongs life span in SAMP8 mice. Nutrition, 2016, 32.1: 122-128.

NAKAMURA, Yasuyuki, et al. Egg consumption, serum total cholesterol concentrations and coronary heart disease incidence: Japan Public Health Center-based prospective study. British Journal of Nutrition, 2006, 96.5: 921-928.

ARAI, Soichi, et al. A mainstay of functional food science in Japan—history, present status, and future outlook. Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 2001, 65.1: 1-13.

GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.

TUNSARINGKARN, Tanasorn; TUNGJAROENCHAI, Wanna; SIRIWONG, Wattasit. Nutrient benefits of quail (Coturnix coturnix japonica) eggs. International Journal of Scientific and Research Publications, 2013, 3.5: 1-8.