アトピー性皮膚炎や気管支喘息などのアレルギー疾患をお持ちの方の中には、円形脱毛症を併発し、「アレルギーと抜け毛は何か関係があるのだろうか」と疑問に思われる方が少なくありません。

円形脱毛症はかつてストレスが主原因と考えられていましたが、近年の研究により、体の免疫システムが深く関与する自己免疫疾患であることが分かってきました。

この記事ではアレルギーと円形脱毛症の間に存在する密接な関係性を解き明かし、適切な治療法や日常生活でできる予防の取り組みについて専門的な視点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

円形脱毛症は自己免疫との深い関係

円形脱毛症は、ある日突然コインのような形の脱毛斑が現れる病気です。

多くの人が「ストレスのせい」と考えがちですが、その本質は体を守るはずの免疫システムが異常をきたし、自分自身の組織を攻撃してしまう「自己免疫疾患」の一つです。

免疫システムの誤作動とは

私たちの体には外部から侵入してきたウイルスや細菌などの異物を攻撃し、体を守る「免疫」というシステムが備わっています。

しかし、何らかのきっかけでこのシステムに異常が生じると、免疫細胞が自分自身の正常な細胞や組織を「敵」と誤認して攻撃を始めてしまいます。

これが自己免疫疾患の基本的な考え方です。

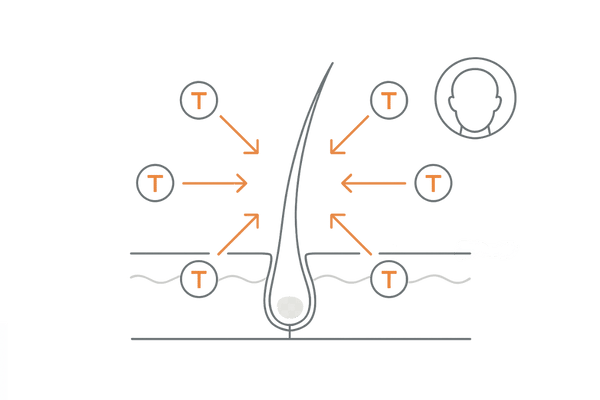

毛根を異物と誤認する攻撃

円形脱毛症の場合、免疫細胞(主にTリンパ球)が成長期にある健康な髪の毛の根元部分である「毛包」を異物と間違えて攻撃してしまいます。

攻撃を受けた毛包は炎症を起こし、正常な髪の毛を作ることができなくなります。その結果、髪の毛がまとまって抜け落ち、脱毛斑が生じるのです。

円形脱毛症の発生に関する考え方

| 項目 | 解説 |

|---|---|

| 攻撃する側 | 免疫細胞(Tリンパ球) |

| 攻撃される側 | 成長期の毛包組織 |

| 結果 | 毛包の炎症と、それに伴う脱毛 |

円形脱毛症の引き金となる要因

免疫システムが異常をきたす明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が引き金になると考えられています。

遺伝的な素因を持つ人が精神的ストレス、肉体的疲労、感染症などをきっかけに発症することがあるとされています。

ストレスはあくまで発症の「きっかけ」の一つであり、根本的な原因は免疫の異常にあるという点が重要です。

アレルギー体質と円形脱毛症の関連性

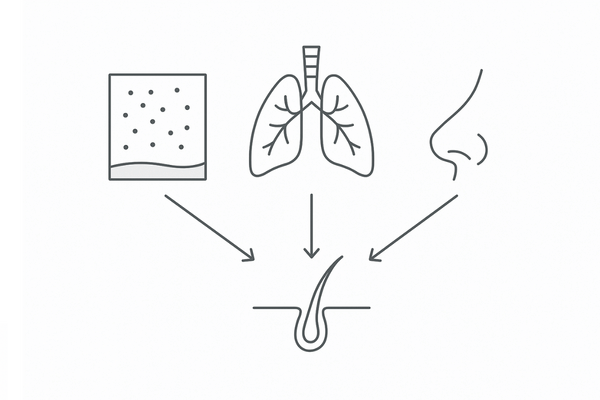

アレルギー疾患もまた、免疫システムが特定の物質(アレルゲン)に対して過剰に反応することで起こります。

この「免疫の過剰応答」という共通点から、アレルギー体質と円形脱毛症には深い関連があることが指摘されています。

アトピー性皮膚炎との合併が多い理由

円形脱毛症の患者さんには、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎といった「アトピー素因」を持つ方が一般の人よりも多いことが統計的に知られています。

特にアトピー性皮膚炎を合併するケースは多く、これは両方の疾患が同じタイプの免疫異常(Th2細胞が優位な状態)を背景に持つことが一因と考えられています。

- アトピー性皮膚炎

- 気管支喘息

- アレルギー性鼻炎

共通する免疫の過剰応答

アレルギーは本来無害なはずの花粉やダニ、食物などに対して免疫が過剰に反応する状態です。一方、円形脱毛症は、自分自身の毛包に対して免疫が過剰に反応します。

攻撃の対象は異なりますが、「免疫システムが適切に働かず、過剰な応答を起こしやすい」という体質的な背景が共通しているのです。

アレルギーと円形脱毛症の共通点と相違点

| 項目 | アレルギー疾患 | 円形脱毛症 |

|---|---|---|

| 免疫の働き | 過剰応答 | 過剰応答(自己への攻撃) |

| 攻撃対象 | 花粉・ダニなどの外来抗原 | 自分自身の毛包組織 |

甲状腺疾患など他の自己免疫疾患との関連

円形脱毛症は橋本病(慢性甲状腺炎)やバセドウ病といった甲状腺の自己免疫疾患や、尋常性白斑、関節リウマチなど、他の自己免疫疾患を合併することもあります。

これは、根底に自己免疫が起こりやすい共通の体質があることを示唆しています。

頭皮のかゆみや湿疹は脱毛の前触れ?

特にアトピー性皮膚炎をお持ちの方で、円形脱毛症を発症する前に頭皮にかゆみや湿疹といった症状が見られることがあります。

これらの症状は脱毛が始まる危険信号である可能性があり、注意が必要です。

アトピー性皮膚炎による頭皮環境の悪化

アトピー性皮膚炎の症状が頭皮に出ると皮膚のバリア機能が低下し、乾燥やかゆみ、フケ、湿疹などを引き起こします。

このような頭皮環境の悪化は毛包にダメージを与え、健康な髪の成長を妨げる一因となります。

掻きむしりによる物理的なダメージ

強いかゆみから頭皮を掻きむしってしまうと、その物理的な刺激で髪の毛が抜けたり、毛根が傷ついたりすることがあります。

また、掻き壊した部分から細菌が侵入し、二次感染を起こしてさらに頭皮環境を悪化させる悪循環に陥ることもあります。

炎症が毛根に与える影響

頭皮で起きているアレルギー性の炎症は、毛根周囲にも影響を及ぼします。

炎症が続くことで毛包を攻撃する免疫細胞が活性化されやすくなり、円形脱毛症の発症や悪化の引き金となる可能性があります。

頭皮の炎症が引き起こす問題

| 症状 | 髪への影響 |

|---|---|

| 乾燥・かゆみ | 掻きむしりによる物理的ダメージ |

| 湿疹・フケ | 毛穴の詰まり、頭皮環境の悪化 |

| 慢性的な炎症 | 毛包へのダメージ、脱毛の誘発 |

円形脱毛症治療で使われるステロイド外用薬

円形脱毛症の治療では免疫の過剰な働きを抑えることが重要です。そのため、アレルギー性皮膚炎の治療にも用いられるステロイド外用薬が治療の選択肢の一つとなります。

アンテベートローションなどの役割

アンテベートローションなどに代表されるステロイド外用薬は優れた抗炎症作用と免疫抑制作用を持っています。

これを脱毛斑に塗布することで毛包を攻撃している免疫細胞の働きを局所的に抑え、炎症を鎮める効果が期待できます。

免疫の過剰な働きを抑える作用

ステロイドは炎症を引き起こす物質の産生を抑えたり、リンパ球などの免疫細胞の活動を抑制したりします。

このことにより、毛包への攻撃が弱まり、髪の毛が再び成長できる環境を整える手助けをします。

ステロイド外用薬の主な作用

| 作用 | 目的 |

|---|---|

| 抗炎症作用 | 毛包周囲の炎症を鎮める |

| 免疫抑制作用 | 毛包を攻撃する免疫細胞の働きを抑える |

正しい使い方と注意点

ステロイド外用薬は医師の指示通りに正しい量と回数を守って使用することが重要です。

自己判断で塗る範囲を広げたり、中止したりすると十分な効果が得られないばかりか、副作用のリスクを高める可能性があります。

ローションタイプは液だれしやすいため、指で丁寧になじませるように塗りましょう。

- 医師の指示通りの量を守る

- 決められた回数を塗布する

- 自己判断で中断しない

治療のゴールは「生やす」だけでなく「再発させない」こと

円形脱毛症の治療を受けて髪が生えてくると、多くの方は「治った」と安心します。しかし、アレルギー素因が背景にある場合、治療の本当のゴールはもう少し先にあります。

それは、髪を「生やす」ことだけでなく、再発しにくい「体質」と「生活」を築くことです。

なぜあなたの体は攻撃を始めてしまったのか

脱毛斑という目に見える症状は、いわば体からのメッセージです。「免疫バランスが崩れていますよ」「心や体に負担がかかっていますよ」というサインかもしれません。

ただ薬を塗って髪が生えるのを待つだけでなく、「なぜ今、この症状が出たのだろう?」と、ご自身の生活や体質に目を向けることが根本的な解決への第一歩となります。

脱毛斑は氷山の一角かもしれない

海に浮かぶ氷山のように、目に見える脱毛斑は水面下に隠れた大きな問題(免疫の乱れ、アレルギー体質、生活習慣など)の一部に過ぎないのかもしれません。

髪を生やす治療と並行して水面下の問題にもアプローチしなければ、また別の場所から新たな氷山(再発)が現れる可能性があります。

円形脱毛症の背景にあるもの

| 水面上(症状) | 水面下(背景) |

|---|---|

| 脱毛斑 | 免疫システムの乱れ |

| 髪が抜ける | アレルギー素因 |

| 見た目の変化 | 生活習慣、ストレス |

自分の体質を理解し、受け入れることから始まる

アレルギー体質は、生まれ持った個性の一つです。それを「悪いもの」として否定するのではなく、「自分はこういう体質だから、こういう点に気をつけて付き合っていこう」と受け入れることが大切です。

自分の体の声に耳を傾け、何が負担になり、何が心地よいのかを知ることが再発予防の鍵となります。

アレルギー素因を持つ方のための日常生活での予防策

円形脱毛症の再発を防ぎ、健やかな頭皮環境を保つためには、日々の生活習慣を見直すことが重要です。

特にアレルギー素因のある方は、以下の点に注意しましょう。

頭皮への刺激を避けるヘアケア

洗浄力の強すぎるシャンプーや頻繁なヘアカラー、パーマは頭皮への刺激となり、アレルギー症状や炎症を悪化させる可能性があります。

アミノ酸系などの低刺激性のシャンプーを選び、洗髪時は爪を立てずに指の腹で優しく洗いましょう。

食生活で意識すべきこと

特定の食品が直接的に円形脱毛症を引き起こすわけではありませんが、腸内環境を整えて免疫バランスを正常に保つ食生活は大切です。

加工食品や脂質の多い食事を避け、野菜や発酵食品を積極的に摂ることをお勧めします。

頭皮環境を整えるためのポイント

| 項目 | 具体的な対策 |

|---|---|

| シャンプー | 低刺激性の製品を選び、優しく洗う |

| 食事 | バランスの取れた食事で腸内環境を整える |

| 睡眠 | 質の高い睡眠で免疫機能を正常化する |

睡眠とストレス管理の重要性

睡眠不足や慢性的なストレスは免疫機能を低下させ、アレルギー症状や自己免疫疾患を悪化させる大きな要因です。

十分な睡眠時間を確保し、自分に合ったリラックス法を見つけて、心身のバランスを整えるよう心がけましょう。

専門クリニックで行う治療のアプローチ

円形脱毛症の症状や範囲、アレルギー疾患の合併の有無は人それぞれです。

自己判断で市販薬などを使うのではなく、専門のクリニックで正確な診断を受け、ご自身に合った治療法を見つけることが重要です。

正確な診断の重要性

まずは皮膚科や専門クリニックを受診し、本当に円形脱毛症なのか、他の脱毛症の可能性はないのかを診断してもらうことが第一歩です。

アトピー性皮膚炎などの合併症がある場合は、それらの状態も考慮に入れた上で治療計画を立てる必要があります。

ステロイド外用薬以外の治療選択肢

脱毛範囲が広い場合や外用薬だけでは改善が見られない場合には、他の治療法を検討します。

ステロイドを局所的に注射する方法や、特殊な薬品で頭皮にかぶれを起こさせて発毛を促す局所免疫療法、紫外線療法など、症状に応じた様々な選択肢があります。

円形脱毛症の主な治療法

| 治療法 | 概要 |

|---|---|

| ステロイド外用 | 脱毛部に塗布し、免疫反応を抑える |

| ステロイド局所注射 | 脱毛部に直接注射し、より強く作用させる |

| 局所免疫療法 | 人工的にかぶれさせ、免疫の攻撃対象をそらす |

全身的な視点での治療計画

優れたクリニックでは単に脱毛斑に薬を塗るだけでなく、背景にあるアレルギー体質や生活習慣、精神的なストレスなど、患者さんをとりまく様々な要因を考慮した上で総合的な治療計画を提案します。

食事や生活習慣に関するアドバイスも治療の重要な一部です。

円形脱毛症の原因に戻る

アレルギーと円形脱毛症に関するよくある質問

- アレルギーの薬を飲めば円形脱毛症は治りますか?

-

いいえ、直接的な治療にはなりません。

花粉症などで服用する抗ヒスタミン薬などはアレルギー症状(かゆみなど)を抑える効果はありますが、円形脱毛症の原因である毛包への免疫攻撃を直接止める作用はありません。

ただし、頭皮のかゆみを抑えることで、掻きむしりによる悪化を防ぐ効果は期待できます。

- 子供のアトピーと円形脱毛症は関係ありますか?

-

はい、関係があると考えられています。

アトピー性皮膚炎を持つお子さんは、そうでないお子さんと比べて円形脱毛症を発症しやすい傾向があります。両方の疾患の背景に、共通した免疫システムの特性があるためです。

お子さんに脱毛の症状が見られた場合は、早めに皮膚科へ相談してください。

- 市販のかゆみ止めを使っても良いですか?

-

自己判断での使用は注意が必要です。

アトピー性皮膚炎などによる強い炎症がある場合、市販薬では効果が不十分であったり、成分によっては症状を悪化させたりする可能性もあります。

頭皮に強いかゆみや湿疹がある場合は、まず医師の診察を受け、適切な強さの処方薬を使用することが重要です。

- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

-

期間は症状の範囲や重症度、治療への反応性によって大きく異なるため、一概には言えません。

一般的に軽症であれば数ヶ月から1年程度で改善することが多いですが、広範囲に及ぶ場合や再発を繰り返す場合は、より長い治療期間が必要になることもあります。

焦らず、根気強く治療を続けることが大切です。

参考文献

KAGEYAMA, Reiko, et al. Immunological properties of atopic dermatitis-associated alopecia areata. International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22.5: 2618.

HAGINO, Teppei, et al. Dietary habits in Japanese patients with alopecia areata. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2021, 1579-1591.

MINOKAWA, Yoko; SAWADA, Yu; NAKAMURA, Motonobu. Lifestyle factors involved in the pathogenesis of alopecia areata. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23.3: 1038.

OKA, Akira, et al. Alopecia areata susceptibility variant in MHC region impacts expressions of genes contributing to hair keratinization and is involved in hair loss. EBioMedicine, 2020, 57.

FUKUYAMA, Masahiro; ITO, Taisuke; OHYAMA, Manabu. Alopecia areata: Current understanding of the pathophysiology and update on therapeutic approaches, featuring the Japanese Dermatological Association guidelines. The Journal of dermatology, 2022, 49.1: 19-36.

ITO, Taisuke. Recent advances in the pathogenesis of autoimmune hair loss disease alopecia areata. Journal of Immunology Research, 2013, 2013.1: 348546.