「最近、抜け毛が増えてきた」「髪にハリやコシがなくなってきた」と感じたとき、多くの方が育毛剤やシャンプーの見直しを考えます。

しかしそれと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、毎日の「食事」です。私たちの体、そして髪の毛は食べたものから作られています。

食生活の乱れは髪が育つための土壌である頭皮環境を悪化させ、薄毛を進行させる大きな要因となります。

この記事では、なぜ食事が薄毛対策に重要なのか、髪の成長に欠かせない栄養素、そして今日から実践できる効果的な食事の摂り方について医学的観点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ食事が髪の健康に関わるのか

髪の毛一本一本の成長は私たちが日々摂取する栄養素によって支えられています。食事と髪の健康は密接に結びついているのです。

髪の主成分はタンパク質

髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。つまり、タンパク質は髪の毛を作るための最も基本的な材料です。

食事からのタンパク質摂取が不足すると体は生命維持に重要な臓器を優先するため、髪の毛への供給は後回しにされます。その結果、新しい髪が作られにくくなったり、髪が細く弱々しくなったりします。

頭皮環境を整えるビタミンとミネラル

健康な髪を育てるには、髪の土壌である頭皮の環境が良好であることが重要です。

ビタミンやミネラルは頭皮の新陳代謝を促したり、皮脂の分泌量をコントロールしたり、血行を促進したりする重要な働きを担っています。

これらの栄養素が不足すると頭皮が乾燥したり、逆に皮脂が過剰になって炎症を起こしたりと、髪が育ちにくい環境になってしまいます。

頭皮環境と栄養素の役割

| 栄養素の種類 | 主な働き |

|---|---|

| ビタミンB群 | 皮脂のコントロール、エネルギー代謝の補助 |

| ビタミンC、E | 抗酸化作用、血行促進 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成補助、細胞分裂の正常化 |

血行と栄養供給の重要性

どれだけバランスの取れた食事をしても、その栄養が髪の毛の根元にある毛母細胞まで届かなければ意味がありません。

栄養素は血液によって全身に運ばれます。頭皮の血行が悪くなると毛母細胞に十分な栄養が供給されず、髪の成長が妨げられてしまうのです。

血行を促進する栄養素を意識的に摂ることも、薄毛対策には必要です。

薄毛対策に重要な5つの栄養素

数ある栄養素の中でも特に髪の健康を維持し、薄毛を予防するために積極的に摂取したい5つの栄養素を紹介します。

タンパク質 髪の材料

前述の通り、髪の主成分であるケラチンを作り出すために最も重要な栄養素です。肉、魚、卵、大豆製品などから、良質なタンパク質を毎食欠かさず摂取することを心がけましょう。

一度に大量に摂取するのではなく、3食に分けて摂る方が効率的に吸収されます。

亜鉛 タンパク質の合成をサポート

亜鉛は食事から摂ったタンパク質を髪の毛の成分であるケラチンへと再合成する際に不可欠なミネラルです。亜鉛が不足すると、いくらタンパク質を摂っても効率よく髪の材料として使われません。

また、細胞分裂を正常に保つ働きもあり、毛母細胞の活動を支えます。

タンパク質と亜鉛の主な供給源

| 栄養素 | 多く含む食品 |

|---|---|

| タンパク質 | 鶏むね肉、サケ、卵、豆腐、納豆 |

| 亜鉛 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ |

ビタミンB群 頭皮の新陳代謝を促進

ビタミンB群はエネルギー代謝を助け、頭皮の健康を維持するために重要な役割を果たします。特にビタミンB2とB6は皮脂の分泌を調整し、頭皮の炎症を防ぐ働きがあります。

不足すると脂漏性皮膚炎などを引き起こし、抜け毛の原因となることがあります。

ビタミンA・C・E 抗酸化作用と血行促進

ビタミンAは頭皮の潤いを保ち、ビタミンCはコラーゲンの生成を助け血管を丈夫にします。

そしてビタミンEは強い抗酸化作用で頭皮の老化を防ぎ、血行を促進して毛母細胞への栄養供給をスムーズにします。

これらは「ビタミンACE(エース)」と呼ばれ、一緒に摂ることで相乗効果を発揮します。

- ビタミンA: レバー、うなぎ、緑黄色野菜

- ビタミンC: パプリカ、ブロッコリー、キウイ

- ビタミンE: ナッツ類、アボカド、植物油

髪に良い栄養素を効率的に摂取できる食べ物

具体的にどのような食品を日々の食事に取り入れれば良いのか、栄養素別に見ていきましょう。

タンパク質が豊富な食品

タンパク質は動物性と植物性の両方をバランス良く摂ることが理想です。

動物性タンパク質はアミノ酸スコアが高く効率的ですが脂質も多くなりがちなので、鶏のささみや胸肉、赤身の魚などを上手に活用しましょう。

植物性タンパク質は納豆や豆腐などの大豆製品から手軽に摂取できます。

タンパク源の選び方

| 種類 | 特徴 | 代表的な食品 |

|---|---|---|

| 動物性タンパク質 | 必須アミノ酸が豊富 | 卵、鶏肉、サバ、アジ |

| 植物性タンパク質 | 低脂質でヘルシー | 豆腐、納豆、豆乳 |

亜鉛を効率的に摂取できる食品

亜鉛は「海のミルク」と呼ばれる牡蠣に最も多く含まれますが、日常的に食べるのは難しいかもしれません。

レバーや牛肉の赤身、チーズ、ナッツ類などにも含まれているので、意識して食事に取り入れましょう。

亜鉛はビタミンCと一緒に摂ると吸収率が上がります。

ビタミンを多く含む食品

ビタミン類は様々な色の野菜や果物を食べることで、バランス良く摂取できます。特にパプリカ、ブロッコリー、ほうれん草などの緑黄色野菜はビタミンA、C、Eを同時に摂れる優れた食材です。

食事だけで補うのが難しい場合はサプリメントの活用も一つの方法ですが、基本は食事からです。

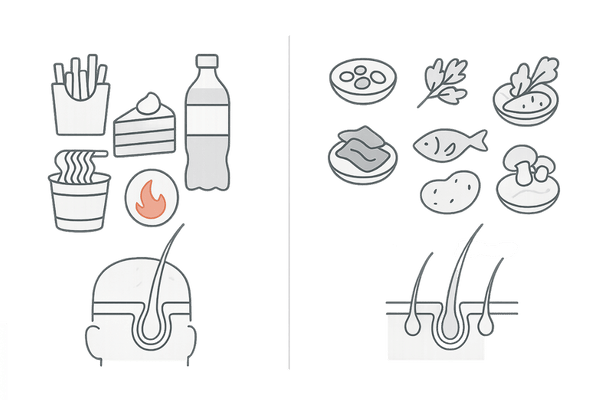

逆効果?薄毛を悪化させる可能性のある食生活

髪に良い食べ物を摂るのと同じくらい、髪に悪い影響を与える食生活を避けることも重要です。

脂質の多い食事と皮脂の過剰分泌

揚げ物やスナック菓子、動物性脂肪の多い肉類などを過剰に摂取すると、血液がドロドロになり血行が悪化します。

また、皮脂の分泌が過剰になり、毛穴を詰まらせて炎症を引き起こす「脂漏性皮膚炎」の原因にもなります。この頭皮環境の悪化は抜け毛の直接的な原因となります。

注意したい食品の例

| 食品カテゴリ | 具体的な例 |

|---|---|

| 高脂質な食品 | フライドポテト、唐揚げ、ラーメン(豚骨など) |

| 高糖質な食品 | 菓子パン、ケーキ、清涼飲料水 |

| 刺激物 | 香辛料の多い料理、過度のアルコール |

過剰な糖質摂取のリスク

ケーキやジュースなどの糖質を一度に大量に摂取すると、血糖値が急上昇します。これを下げるためにインスリンが大量に分泌されますが、この過程で体内のビタミンB群が大量に消費されてしまいます。

ビタミンB群の不足は皮脂のコントロール機能を乱し、頭皮環境の悪化につながります。

インスタント食品や加工食品の問題点

インスタント食品や加工食品には食品添加物が多く含まれていることがあります。また、塩分や脂質、糖質が多く、ビタミンやミネラルが少ない傾向にあります。

このような食品に頼った食生活は髪に必要な栄養が不足するだけでなく、血行不良や頭皮環境の悪化を招く原因となります。

食事改善はマラソンと同じ ゴールを急がない心の持ち方

「髪に良い食事を始めたのに、すぐに効果が出ない」と焦り、挫折してしまう方は少なくありません。

しかし食事改善は薬とは違い、短距離走ではなくマラソンのようなものです。結果を急がず、続けるための考え方を知ることが成功への鍵となります。

「これを食べれば生える」という幻想からの脱却

テレビやインターネットでは「奇跡の食材」のように紹介されるものもありますが、残念ながら特定の食品を食べただけで髪がフサフサになることはありません。

髪の健康は様々な栄養素が協力し合って初めて成り立つものです。一つの食品に固執するのではなく、全体的な食事バランスを整えるという視点が何よりも重要です。

結果を焦らない心の持ち方

髪の毛にはヘアサイクルがあり、食事改善の効果が目に見える形で現れるまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月はかかります。

今日の食事が3ヶ月後の髪を作っている、というくらいの長い目で考えることが大切です。

「効果が出ない」とすぐに諦めるのではなく、まずは健康な体を作るための習慣として、気長に続けてみましょう。

食事改善の心構え

| 誤った考え方 | 持つべき考え方 |

|---|---|

| 特定の食品への過度な期待 | 食事全体のバランスを重視する |

| 短期的な結果を求める | 長期的な視点で継続する |

| 完璧主義(0か100か) | できる範囲で楽しみながら続ける |

食事を楽しむことが最大の秘訣

「あれもダメ、これもダメ」と制限ばかり増やしてしまうと、食事そのものがストレスになってしまいます。ストレスは血行を悪化させ、かえって髪に悪影響です。

ストイックになりすぎず、時には好きなものを楽しみながら無理なく続けられる範囲で改善していく。この「楽しむ」という気持ちが、継続のための最も大きな原動力になります。

効果的な栄養摂取のための食事の工夫

ただやみくもに食べるだけでなく、少しの工夫で栄養の吸収効率を高めることができます。

バランスの良い食事の基本「まごわやさしい」

栄養バランスの良い食事の合言葉として「まごわやさしい」を覚えておくと便利です。これらの食材を意識して食事に取り入れることで、自然とバランスが整います。

- ま:豆類

- ご:ごま(種実類)

- わ:わかめ(海藻類)

- や:野菜

- さ:魚

- し:しいたけ(きのこ類)

- い:いも類

栄養の吸収を高める食べ合わせ

栄養素には、一緒に摂ることで吸収率が高まる組み合わせがあります。例えば、亜鉛はビタミンCやクエン酸と、鉄分はタンパク質やビタミンCと一緒に摂ると吸収されやすくなります。

食事の際は、こうした食べ合わせも意識してみましょう。

効果的な食べ合わせの例

| 栄養素 | 一緒に摂ると良い栄養素 | 具体的なメニュー例 |

|---|---|---|

| 亜鉛(牡蠣) | ビタミンC(レモン) | カキフライにレモンを絞る |

| 鉄分(ほうれん草) | タンパク質(卵) | ほうれん草と卵のソテー |

食事改善だけでは不十分な場合

食事改善は薄毛対策の基本ですが、それだけでは抜け毛が止まらない、あるいは改善しないケースもあります。

AGA(男性型脱毛症)の可能性

成人男性の薄毛の多くはAGA(男性型脱毛症)が原因です。AGAは男性ホルモンが原因でヘアサイクルが乱れる進行性の脱毛症であり、食事改善だけで進行を止めることは困難です。

特に生え際や頭頂部から薄毛が進行している場合は、AGAの可能性が高いと考えられます。

栄養はあくまで土台作り

食事から摂る栄養は健康な髪を育てるための「土台」を作る役割です。しかし、AGAのように脱毛を強力に引き起こす原因がある場合、いくら良い土台を作っても、その上で髪を育てることができません。

食事改善と並行して、AGAの進行を抑制する医学的な治療が必要になります。

専門クリニックに相談するタイミング

「半年間、食生活を見直したけれど抜け毛が減らない」「食事に気をつけているのに、薄毛はどんどん進行している気がする」。

このように感じたら、それは専門のクリニックに相談するタイミングです。自己判断で時間を無駄にする前に、一度専門医の診断を受けることを強くお勧めします。

自分でできる育毛ケアに戻る

食事と薄毛に関するよくある質問

- サプリメントだけで栄養を補っても良いですか?

-

いいえ、基本は食事から栄養を摂ることが原則です。サプリメントは、あくまで食事で不足しがちな栄養素を補うための補助的なものとお考えください。

体に必要な栄養素は相互に作用しながら働くため、特定の成分だけをサプリメントで大量に摂取しても、効果的に機能しないことがあります。

- 特定の食べ物だけをたくさん食べれば効果はありますか?

-

ありません。むしろ栄養バランスが偏り、逆効果になる可能性もあります。

例えば、タンパク質を摂るために肉ばかり食べていると、動物性脂肪の過剰摂取につながります。様々な食材をバランス良く食べることが、健康な髪を育てるための最短ルートです。

- 食事改善の効果はどれくらいで現れますか?

-

髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びないため、効果を実感できるまでには時間がかかります。ヘアサイクルを考慮すると、最低でも3ヶ月から6ヶ月は継続することが必要です。

すぐに結果が出なくても焦らず、体質改善の一環として気長に取り組む姿勢が大切です。

- 海藻類は本当に髪に良いのですか?

-

はい、髪に良い影響を与えます。わかめや昆布などの海藻類には髪の健康維持に必要なミネラルやビタミンが豊富に含まれています。

ただし、「海藻だけを食べれば髪が生える」というのは誤解です。あくまでバランスの良い食事の一部として、重要な役割を果たす食材であると理解してください。

参考文献

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

HAGINO, Teppei, et al. Dietary habits in Japanese patients with alopecia areata. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2021, 1579-1591.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

PARK, Gyeong-Hun, et al. Red ginseng extract promotes the hair growth in cultured human hair follicles. Journal of Medicinal Food, 2015, 18.3: 354-362.

KING, Brett A., et al. Defining severity in alopecia areata: current perspectives and a multidimensional framework. Dermatology and therapy, 2022, 12.4: 825-834.