冬になると空気が乾燥し、抜け毛が増えたり、髪が細くなったりといった悩みを抱える方が増えます。

これは単なる季節的なものと見過ごされがちですが、実は頭皮の乾燥や血行不良など医学的な根拠のある原因が潜んでいます。このまま放置すると、薄毛が進行してしまう可能性も否定できません。

このページでは、なぜ冬に髪のトラブルが起きやすいのかその原因を深掘りし、今日から実践できる具体的な対策を専門的な観点から解説します。健やかな髪で冬を乗り越えるための知識を身につけましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ冬に髪の悩みが増えるのか

空気の乾燥が招く頭皮トラブル

冬は湿度が大幅に低下し、空気が乾燥します。この影響を直接受けるのが、体の最も外側にある頭皮です。

頭皮が乾燥すると皮膚のバリア機能が低下し、外部からの刺激に弱くなります。その結果、フケやかゆみといった炎症を引き起こしやすくなり、健康な髪が育ちにくい環境になってしまいます。

寒さによる血行不良の影響

気温が下がると、私たちの体は体温を逃がさないように血管を収縮させます。特に体の末端にある頭皮の毛細血管は影響を受けやすく、血行不良に陥りがちです。

髪の成長に必要な栄養素や酸素は血液によって毛根へ運ばれるため、血行が悪くなると栄養が十分に行き渡らず、髪が細くなったり、抜けやすくなったりする原因となります。

冬の環境が頭皮に与える主な影響

| 冬の環境要因 | 頭皮への影響 | 引き起こされる症状 |

|---|---|---|

| 乾燥した空気 | 水分蒸発、バリア機能低下 | フケ、かゆみ、炎症 |

| 低い気温 | 血管収縮、血行不良 | 栄養不足、抜け毛、髪のやせ細り |

| 暖房の使用 | さらなる乾燥の助長 | 乾燥によるトラブルの悪化 |

暖房器具が与えるダメージ

寒い室内で快適に過ごすための暖房器具ですが、髪にとっては乾燥をさらに助長する要因となります。

エアコンやヒーターから出る温風は、室内の湿度を奪い、髪や頭皮の水分も一緒に蒸発させてしまいます。これにより髪はパサつき、頭皮は乾燥して硬くなり、髪の成長を妨げる一因となります。

冬の乾燥が髪を細くする仕組み

頭皮の水分不足とバリア機能の低下

健康な頭皮は適度な皮脂と水分によってバリア機能が保たれています。しかし、冬の乾燥によって頭皮の水分が不足すると、このバリア機能が正常に働かなくなります。

バリア機能が低下した頭皮はわずかな刺激にも敏感に反応し、炎症を起こしやすくなります。この頭皮の炎症が毛根の働きを弱らせ、結果として生えてくる髪が細くなってしまうのです。

キューティクルの損傷と水分の蒸発

髪の表面は、うろこ状のキューティクルで覆われており、これが髪内部の水分やタンパク質を守っています。しかし、空気が乾燥しているとキューティクルが剥がれやすくなったり、開いたりします。

キューティクルが損傷すると、その隙間から髪内部の水分がどんどん蒸発してしまい、髪がパサついてまとまりがなくなるだけでなく、内部構造がもろくなり、細く弱い髪になってしまいます。

静電気による物理的なダメージ

冬に起こりやすい静電気も髪が細くなる一因です。乾燥した髪は摩擦によって静電気を帯びやすく、静電気が発生するとキューティクルが逆立ち、傷つきやすくなります。

また、静電気は空気中のホコリやチリを髪に引き寄せるため、頭皮の毛穴詰まりの原因にもなり、健やかな髪の成長を妨げます。

髪の乾燥を防ぐためのポイント

| 対策 | 具体的な方法 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 保湿シャンプーの使用 | セラミドやヒアルロン酸配合のものを選ぶ | 頭皮と髪の水分保持 |

| トリートメント | 洗い流さないタイプを毛先中心につける | キューティクルの保護、水分蒸発防止 |

| 加湿器の利用 | 室内の湿度を50~60%に保つ | 過乾燥の防止 |

血行不良が引き起こす抜け毛のリスク

毛根への栄養供給の滞り

髪の毛は毛根にある毛母細胞が細胞分裂を繰り返すことで成長します。この細胞分裂には多くの栄養と酸素が必要です。

しかし、冬の寒さで頭皮の血行が悪くなると毛母細胞まで十分な栄養が届かなくなります。

栄養不足に陥った毛母細胞は活動が鈍くなり、髪を正常に作り出すことができなくなるため、抜け毛が増加します。

成長期の短縮と休止期毛の増加

髪には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクルがあります。健康な髪の約90%は成長期にあたります。

しかし、血行不良によって栄養が不足すると髪の成長期が短縮され、本来であればまだ成長するはずの髪が、早くに休止期へと移行してしまいます。

この休止期に入った髪の割合が増えることで、全体の抜け毛の量が増加するのです。

冷え性と頭皮の硬化

特に「冷え性」を自覚している方は冬の抜け毛に注意が必要です。手足だけでなく、頭皮も冷えている可能性が高いです。

冷えて血行が悪くなった頭皮は弾力を失い硬くなりがちです。硬い頭皮は髪が根を張る土壌としては不適切であり、健康な髪が育ちにくく、抜けやすい状態といえます。

血行促進のためのセルフケア

| ケア方法 | ポイント |

|---|---|

| 頭皮マッサージ | 指の腹で優しく、頭皮全体を動かすように行う |

| 適度な運動 | ウォーキングなど、全身の血流を良くする運動を習慣にする |

| 入浴 | ぬるめのお湯にゆっくり浸かり、体を芯から温める |

意外と見過ごされる冬の生活習慣

「寒いから」で済ませるシャワー習慣のリスク

冬場は寒いからと熱いお湯でシャワーを浴びる時間が長くなりがちです。しかし40度以上の熱いお湯は頭皮に必要な皮脂まで洗い流してしまい、乾燥を悪化させる大きな原因となります。

必要な皮脂が奪われた頭皮はバリア機能が低下し、かゆみやフケ、抜け毛につながります。

シャワーの温度は38度程度のぬるま湯に設定し、頭皮への負担を減らす意識が大切です。

熱い飲み物中心の水分補給の落とし穴

寒い季節にはコーヒーや紅茶など、温かい飲み物で体を温めたくなります。しかし、これらの多くに含まれるカフェインには利尿作用があり、かえって体内の水分を排出してしまうことがあります。

体の水分が不足すれば、当然頭皮も乾燥します。体を温める目的であれば、白湯やカフェインの少ないハーブティーなどを選び、意識的に水分を補給することが重要です。

帽子による頭皮の蒸れと血行障害

防寒対策として帽子をかぶることは有効ですが、長時間の着用には注意が必要です。

室内でもかぶったままでいると、帽子の中が蒸れて雑菌が繁殖しやすい環境になります。この蒸れが、かゆみや炎症の原因となることがあります。

また、サイズの合わないきつい帽子は頭皮を圧迫して血行を妨げることにもつながります。屋外では着用し、室内では脱ぐなど、メリハリのある使い方を心がけましょう。

冬のNG生活習慣チェック

| 習慣 | 髪への悪影響 | 改善策 |

|---|---|---|

| 熱いお湯でのシャワー | 頭皮の過度な乾燥 | 38度程度のぬるま湯で洗う |

| カフェインの多い飲み物 | 体内の水分不足 | 白湯やハーブティーを飲む |

| 長時間の帽子の着用 | 頭皮の蒸れ、血行不良 | 室内では脱ぎ、サイズに注意する |

自宅でできる冬のヘアケア対策

保湿を重視したシャンプーの選び方

冬のシャンプー選びは、「保湿」がキーワードです。洗浄力が強すぎるシャンプーは頭皮の乾燥を助長するため、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のものを選びましょう。

また、ヒアルロン酸やセラミド、コラーゲンといった保湿成分が配合されているものがお勧めです。

頭皮の潤いを守りながら、優しく汚れを落とすことを目指してください。

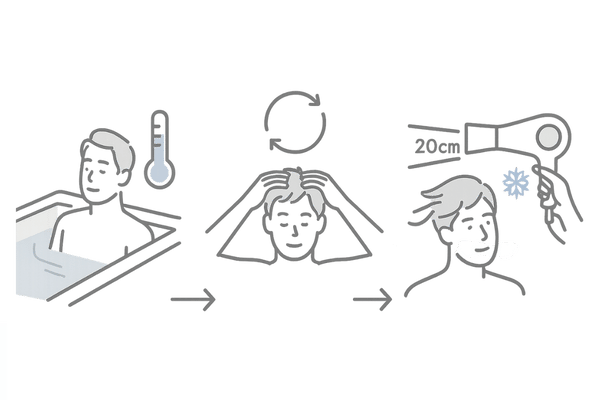

正しい髪の乾かし方と頭皮マッサージ

洗髪後の濡れた髪はキューティクルが開いていて非常にデリケートな状態です。タオルでゴシゴシこすらず、優しく押さえるように水分を拭き取りましょう。

ドライヤーは髪から20cm以上離し、同じ場所に熱風が当たり続けないように動かしながら使います。8割ほど乾いたら冷風に切り替えると、キューティクルが引き締まり、髪にツヤが出ます。

ドライヤーの前後には指の腹を使った頭皮マッサージを取り入れ、血行を促進するのも効果的です。

髪と頭皮をいたわる入浴後のケア

- タオルドライは優しくポンポンと叩くように

- 洗い流さないトリートメントで髪を保護

- ドライヤーは根元から乾かす

- 頭皮マッサージを毎日の習慣に

加湿器の活用と室内環境の整備

個人のヘアケアだけでなく、生活空間の湿度を管理することも重要です。

加湿器を使用して室内の湿度を50~60%程度に保つことを心がけましょう。空気が潤っていると、頭皮や髪からの水分の蒸発を防ぐことができます。

加湿器がない場合は、濡れたタオルを部屋に干すだけでも効果があります。

髪を育てる冬の食生活

体を温め血行を促進する食材

冬の食事では体を内側から温め、血行を促進する食材を積極的に取り入れましょう。ショウガやネギ、ニンニクなどの香味野菜や、根菜類は体を温める効果が期待できます。

これらの食材をスープや鍋物などで摂ることで効率よく体を温め、頭皮の血流改善につなげることができます。

血行促進を助ける栄養素と食材

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材 |

|---|---|---|

| ビタミンE | 血管を広げ血流を改善する | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |

| カプサイシン | 体を温め血行を促進する | 唐辛子 |

| EPA・DHA | 血液をサラサラにする | 青魚(サバ、イワシなど) |

髪の主成分となるタンパク質の摂取

髪の毛の約80%は「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、質の良いタンパク質を食事から十分に摂取することが、健康な髪を育てる基本です。

肉、魚、卵、大豆製品などをバランス良く食事に取り入れ、髪の材料をしっかりと補給しましょう。

ビタミンとミネラルの重要性

タンパク質を効率よく髪の毛に変えるためには、ビタミンやミネラルの働きが欠かせません。

特にタンパク質の合成を助ける「亜鉛」や、頭皮の新陳代謝を促す「ビタミンB群」、血行を良くする「ビタミンE」は重要です。

緑黄色野菜やレバー、牡蠣、ナッツ類などを意識して摂りましょう。

季節性の抜け毛とAGAの見分け方

抜け毛の期間と量の違い

冬の季節性の抜け毛は主に冬の期間(12月~2月頃)に一時的に増加し、春になると自然に落ち着くことが多いです。

一方、AGA(男性型脱毛症)は季節に関係なく年間を通じて抜け毛が続き、徐々にその量が増えていく傾向にあります。

抜け毛が3ヶ月以上続く場合は注意が必要です。

抜けた毛の毛根の状態

抜けた髪の毛の毛根を観察することも、見分けるための一つのヒントになります。自然なヘアサイクルで抜けた毛は、毛根がふっくらと丸い形をしています。

しかし、AGAなどでヘアサイクルが乱れて抜けた毛は毛根が小さく委縮していたり、細く尖っていたりすることがあります。

季節性抜け毛とAGAの比較

| 項目 | 季節性の抜け毛 | AGA(男性型脱毛症) |

|---|---|---|

| 期間 | 冬場に一時的に増加 | 年間を通じて進行する |

| 抜ける毛質 | 太い毛も細い毛も混在 | 細く短い毛の割合が増加 |

| 進行パターン | 頭部全体から抜ける | 生え際や頭頂部から薄くなる |

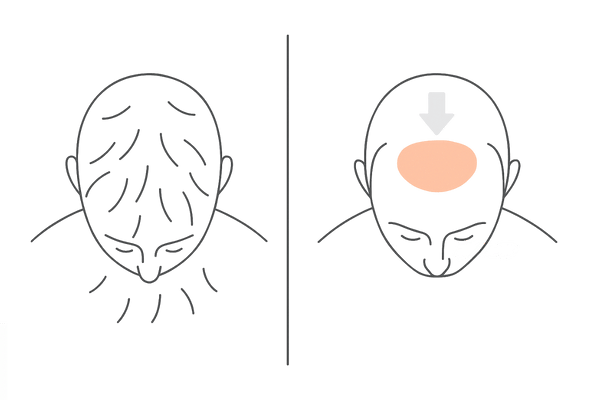

薄毛の進行パターンの確認

季節性の抜け毛は頭部全体から均等に抜けることが多いのに対し、AGAは特定の部位から薄毛が進行するという特徴があります。

前頭部の生え際が後退してきたり、頭頂部がO字型に薄くなってきたりした場合は、AGAの可能性を考えた方が良いでしょう。

薄毛の原因に戻る

冬の薄毛に関するよくある質問

- 冬だけ抜け毛が増えるのは普通ですか?

-

はい、ある程度は自然な現象です。冬の寒さや乾燥は誰の頭皮環境にも影響を与え、一時的に抜け毛が増えることはあります。

ただし、その量が明らかに多い、春になっても抜け毛が減らない、髪が細くなってきたと感じる場合は専門のクリニックへ相談することをお勧めします。

- マフラーやニット帽は髪に悪いですか?

-

一概に悪いわけではありません。防寒対策として有効ですが、注意点もあります。

静電気を起こしやすい素材は髪のキューティクルを傷つける可能性があります。また、長時間着用することで頭皮が蒸れると、雑菌が繁殖しやすくなります。

素材選びに注意し、室内では外すなどの工夫が大切です。

- 冬の静電気を防ぐ方法はありますか?

-

はい、あります。まず髪と頭皮をしっかり保湿することが基本です。洗い流さないトリートメントを使う、加湿器で室内の湿度を保つなどが有効です。

また、ブラッシングの際はプラスチック製のブラシよりも、木製や動物の毛で作られたブラシを使うと静電気が起こりにくくなります。

- サプリメントは効果がありますか?

-

補助的な役割として効果が期待できる場合があります。

髪の成長に必要なタンパク質や亜鉛、ビタミン類などを食事だけで十分に摂取するのが難しい場合、サプリメントで補うことは有効な手段の一つです。

ただし、サプリメントだけで薄毛が改善するわけではないため、あくまで食生活の補助として考え、基本はバランスの取れた食事を心がけることが重要です。

参考文献

KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.

KIKUCHI, Katsuko, et al. The winter season affects more severely the facial skin than the forearm skin: comparative biophysical studies conducted in the same Japanese females in later summer and winter. Exogenous Dermatology, 2002, 1.1: 32-38.

HSIANG, E. Y., et al. Seasonality of hair loss: a time series analysis of Google Trends data 2004–2016. British Journal of Dermatology, 2018, 178.4: 978-979.

RANDALL, Valerie Anne. Hormonal regulation of hair follicles exhibits a biological paradox. In: Seminars in Cell & Developmental Biology. Academic Press, 2007. p. 274-285.