薄毛治療のために増毛剤(医薬品)の使用を考えると、その効果と同時に「副作用」についての不安がよぎるかもしれません。

特に「初期脱毛で逆に髪が減る?」「かゆみが出たらどうしよう?」「精力減退が起こる?」といった疑問は多くの方が抱くものです。

この記事では、医薬品として認められている増毛剤の主な副作用について、その種類、原因、頻度、そして万が一の際の対処法まで、分かりやすく丁寧に解説します。

正しい知識を持って、不安を解消し、適切な薄毛対策を進めるための一助としてください。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

増毛剤(医薬品)とは?育毛剤や発毛剤との違い

薄毛対策の製品を手に取ると、「増毛剤」「育毛剤」「発毛剤」など、似たような言葉が並びます。

しかし、これらは目的や含まれる成分、法的な分類が異なります。特に「医薬品」と記載されているものは、体に作用し効果が認められている反面、副作用のリスクも伴います。

まずは、これらの違いを明確に理解することが重要です。

そもそも増毛剤(医薬品)の定義

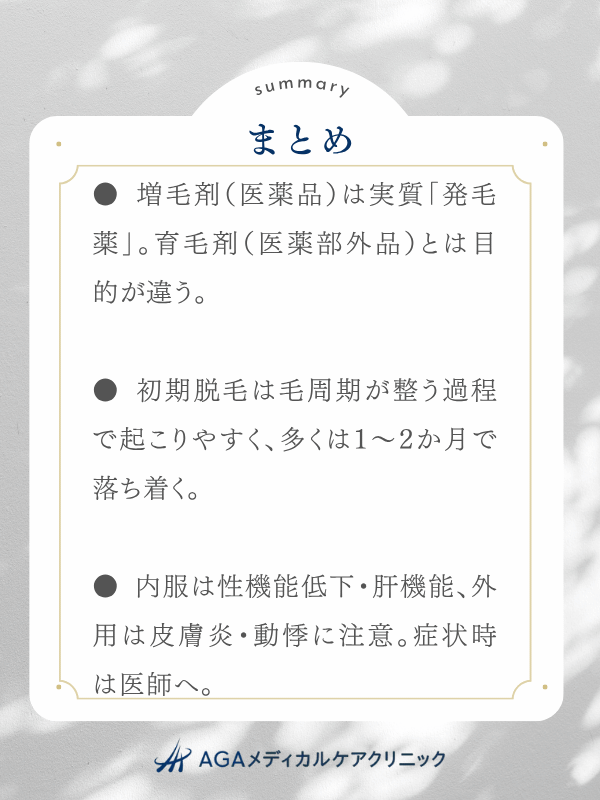

一般的に「増毛剤」という言葉は、物理的に髪の毛を増えて見せる製品(スプレーや粉末など)を指すことが多いです。

しかし、本記事で扱う『増毛剤(医薬品)』とは、薄毛治療薬、特に「発毛剤」として厚生労働省に承認されている医薬品を指します。

これらは、髪の毛を生やし、成長させる(発毛・育毛)効果が医学的に認められています。代表的な成分には、外用薬の「ミノキシジル」や内服薬の「フィナステリド」「デュタステリド」があります。

「育毛剤(医薬部外品)」との目的の違い

ドラッグストアなどで目にする「育毛剤」の多くは、「医薬部外品」に分類されます。医薬部外品は、治療を目的とした「医薬品」と、美容や衛生を目的とした「化粧品」の中間に位置します。

育毛剤(医薬部外品)の主な目的は、「今ある髪の毛を健康に保つ」「抜け毛を予防する」ことであり、頭皮環境を整える成分が含まれています。

医薬品のように積極的に「発毛させる」効果を謳うことはできません。

「発毛剤(医薬品)」と「増毛剤(医薬品)」

前述の通り、本記事における『増毛剤(医薬品)』とは、実質的に「発毛剤(医薬品)」と同義で扱います。

これらはAGA(男性型脱毛症)などの治療薬として、毛母細胞の働きを活性化させたり、脱毛の原因となる男性ホルモンの作用を抑制したりすることで、新しい髪の毛の成長を促します。

増毛剤(医薬品)の主な分類と成分

医薬品として使用される増毛剤(発毛剤)は、大きく分けて「外用薬(塗り薬)」と「内服薬(飲み薬)」の2種類があります。それぞれの代表的な成分と特徴を理解しておきましょう。

| 分類 | 代表的な成分 | 主な作用 |

|---|---|---|

| 外用薬(塗り薬) | ミノキシジル | 頭皮の血流を改善し、毛母細胞を活性化させることで発毛を促す。 |

| 内服薬(飲み薬) | フィナステリド | AGAの原因となる男性ホルモン(DHT)の生成を抑制し、抜け毛を防ぐ。 |

| 内服薬(飲み薬) | デュタステリド | フィナステリドと同様にDHTの生成を抑制するが、より広範囲に作用する。 |

なぜ副作用が起こるのか?医薬品である理由

増毛剤(医薬品)に副作用があるのは、それが「医薬品」だからです。医薬品は、体に何らかの作用を及ぼすことで効果を発揮します。

その作用が、本来の目的(発毛・育毛)以外の形で現れた場合、それが「副作用」となります。なぜ効果が認められた医薬品に副作用が伴うのか、その理由を掘り下げます。

医薬品が効果を発揮する仕組み

医薬品は、体内の特定の物質(受容体や酵素など)に働きかけることで、体の機能を変化させます。

例えば、ミノキシジルは血管を拡張させることで血流を促し、フィナステリドは特定の酵素の働きを阻害することで男性ホルモンの変換を抑制します。

このように、意図的に体の状態に介入することで、薄毛の改善という「効果(主作用)」をもたらします。

効果と副作用は表裏一体

医薬品の作用は、非常に強力である一方、目的とする部位や機能だけに限定することが難しい場合があります。

例えば、頭皮の血流を改善する目的でミノキシジルを使用しても、成分が体内に吸収されれば、頭皮以外の血管にも作用し、血圧の低下や動悸などを引き起こす可能性があります。

これが副作用です。効果が高い(体に強く作用する)医薬品ほど、望まない作用(副作用)が現れる可能性も高くなる傾向があります。

厚生労働省の承認とリスク区分

日本国内で「医薬品」として販売されるためには、厚生労働省による厳格な審査を受け、「有効性(効果)」と「安全性(副作用のリスク)」が確認される必要があります。

副作用のリスクがゼロの医薬品は存在しません。そのため、医薬品はリスクの程度に応じて分類されています。

市販されているミノキシジル外用薬(発毛剤)は「第1類医薬品」に分類され、薬剤師による情報提供が義務付けられています。

これは、効果が期待できる反面、副作用などへの注意が特に必要であることを示しています。

初期脱毛は副作用か?その実態と期間

増毛剤(医薬品)、特にミノキシジルやフィナステリドを使い始めた時期に、「逆に抜け毛が増えた」と感じる現象があります。これを「初期脱毛」と呼びます。

多くの人が不安に感じるこの現象は、副作用というよりも、治療が効き始めたサインである場合が多いです。その実態と期間について詳しく解説します。

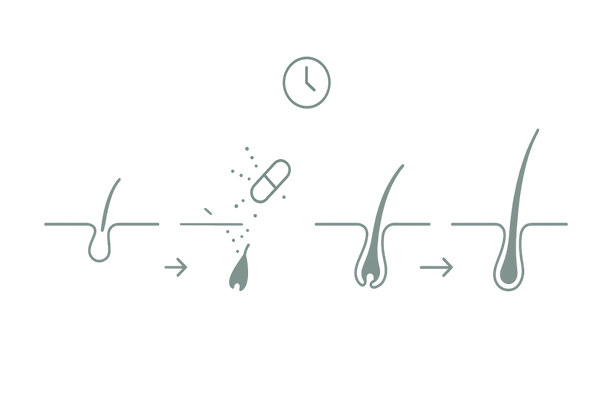

初期脱毛とは何か

初期脱毛は、医薬品の使用開始後、数週間から1ヶ月程度の間に一時的に抜け毛が増加する現象です。これは、薬の作用によって乱れていたヘアサイクル(毛周期)が正常化する過程で起こります。

新しい健康な髪の毛が古い髪の毛を押し出すために、休止期にあった髪の毛が一斉に抜け落ちることで発生します。

なぜ初期脱毛が起こるのか

AGA(男性型脱毛症)の人は、ヘアサイクルが乱れ、髪の毛が十分に成長する前(成長期)に抜けてしまう(退行期・休止期)状態になっています。

医薬品(ミノキシジルやフィナステリドなど)が作用し始めると、休止期にあった毛根が刺激され、新しい髪の毛(成長期)の準備が始まります。

その結果、すでに生えていた古い髪の毛が押し出される形で抜け落ちます。これが初期脱毛の正体です。つまり、新しい髪の毛が生えるための「入れ替わり」が活発に起こっている証拠とも言えます。

初期脱毛が起こる期間の目安

初期脱毛が始まる時期や続く期間には個人差がありますが、一般的な目安があります。

- 開始時期: 治療開始後、約2週間~1ヶ月後

- 継続期間: 約1ヶ月~2ヶ月程度

この期間を過ぎると、抜け毛は次第に落ち着き、その後、新しい髪の毛の成長(産毛のような細い毛から、徐々に太く長い毛へ)が実感できるようになることが多いです。

ただし、3ヶ月以上経っても抜け毛が減らない、あるいは悪化する一方の場合は、他の原因(薬が合わない、別の脱毛症など)も考えられるため、医師への相談が必要です。

初期脱毛が起こらないケース

すべての人に初期脱毛が起こるわけではありません。薬の効き方やヘアサイクルの状態によって、抜け毛の増加をほとんど感じないまま、徐々に髪の毛が増えていく人もいます。

「初期脱毛がないから薬が効いていない」と判断するのは早計です。治療効果の判定には、最低でも6ヶ月程度の継続的な使用が推奨されます。

主な増毛剤(医薬品)の成分別・副作用一覧

増毛剤(医薬品)の副作用は、使用する成分(内服薬か外用薬か)によって大きく異なります。

ここでは、AGA治療で主に使用される「フィナステリド」「デュタステリド」(内服薬)と、「ミノキシジル」(外用薬)の主な副作用を分けて解説します。

【内服薬】フィナステリド・デュタステリド

これら内服薬は、AGAの原因である男性ホルモン(DHT)の生成を抑制することで効果を発揮します。ホルモンバランスに影響を与えるため、以下のような副作用が報告されています。

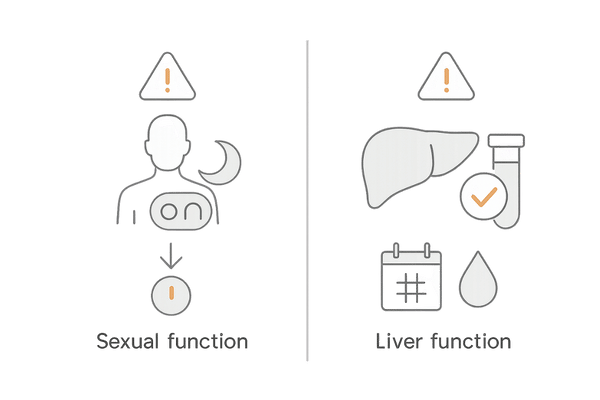

精力減退・性機能障害(リビドー減退)

最も懸念されることが多い副作用の一つです。具体的には、性欲(リビドー)の減退、勃起機能不全(ED)、射精障害などが含まれます。

男性ホルモンの働きを抑制する薬の特性上、起こりうる副作用です。ただし、発生頻度は数パーセント程度と報告されており、すべての人に起こるわけではありません。

肝機能障害

内服薬は肝臓で代謝されるため、まれに肝臓に負担がかかり、肝機能障害を引き起こすことがあります。初期症状として、体のだるさ、食欲不振、吐き気、皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)などがあります。

健康診断などで定期的に肝機能の数値をチェックすることが大切です。

抑うつ症状

発生頻度は非常にまれですが、気分の落ち込み、意欲の低下といった抑うつ症状が報告されることもあります。ホルモンバランスの変化が精神面に影響を及ぼす可能性が指摘されています。

【外用薬】ミノキシジル

頭皮に直接塗布するミノキシジルは、内服薬に比べて全身への影響は少ないとされていますが、塗布した部分や、まれに全身的な副作用が起こることがあります。

皮膚症状(かゆみ・発疹・かぶれ)

最も多く報告される副作用です。塗布した頭皮が赤くなる、かゆみが出る、フケが増える、かぶれるといった症状です。

これはミノキシジル成分自体へのアレルギー反応のほか、薬剤に含まれる添加物(溶剤など)が肌に合わない場合に起こります。

血圧低下・動悸・むくみ

ミノキシジルには元々、高血圧の治療薬(内服薬)として開発された経緯があり、血管を拡張させる作用があります。

外用薬でも、一部が皮膚から吸収されて全身に作用すると、血圧の低下、めまい、ふらつき、心臓がドキドキする(動悸)、顔や手足がむくむ、といった症状が現れることがあります。

多毛症(体毛の増加)

頭皮に塗った薬の成分が血流に乗って全身に回ることで、頭髪以外の体毛(腕毛、胸毛、すね毛、ヒゲなど)が濃くなることがあります。

成分別の主な副作用比較

内服薬と外用薬では、注意すべき副作用の種類が異なります。それぞれの特徴を理解し、自身の体質や健康状態を考慮して選択することが重要です。

内服薬と外用薬の主な副作用懸念点

| 薬剤の種類 | 主な成分 | 特に注意すべき副作用 |

|---|---|---|

| 内服薬 | フィナステリド、デュタステリド | 精力減退・性機能障害、肝機能障害、抑うつ症状 |

| 外用薬 | ミノキシジル | 皮膚症状(かゆみ・かぶれ)、循環器症状(動悸・むくみ) |

副作用① 精力減退(リビドー減退)の詳細と頻度

内服薬(フィナステリド、デュタステリド)の使用を検討する際、多くの方が心配されるのが「精力減退」や「勃起機能不全(ED)」といった性機能への影響です。

これは内服薬が男性ホルモンの働きに直接関与するためです。ここでは、その詳細と報告されている頻度について解説します。

精力減退が報告される成分

精力減退や性機能障害は、主に「フィナステリド」および「デュタステリド」という内服薬(5α還元酵素阻害薬)に関連して報告されます。

これらの薬剤は、AGAの原因物質であるDHT(ジヒドロテストステロン)の生成を抑制します。

DHTは男性機能にも関わるホルモンであるため、その量が減少することで性機能に影響が出る可能性があると考えられています。

発生頻度に関するデータ

副作用の発生頻度は、臨床試験などのデータで示されますが、決して高い割合ではありません。

例えば、フィナステリド(1mg)の国内臨床試験では、副作用として報告された性機能関連の症状の頻度は以下のようになっています。

主な内服薬の性機能に関する副作用発現率(一例)

| 副作用の項目 | フィナステリド(1mg) | プラセボ(偽薬) |

|---|---|---|

| リビドー減退(性欲減退) | 1.1% | 0.7% |

| 勃起機能不全(ED) | 0.7% | 0.7% |

| 射精障害 | 0.4% | 0.0% |

このデータから分かるように、プラセボ(薬効成分の入っていない偽薬)を服用したグループでも同様の症状が報告されており、薬の影響だけでなく、心理的な要因(「薬を飲んでいるから副作用が出るかもしれない」という不安)が影響している可能性(ノセボ効果)も指摘されています。

デュタステリドにおいても、同様に数パーセント程度の頻度で報告されています。

副作用が起きた場合の考え方

もし精力減退などを感じた場合、まずは薬を処方した医師に相談することが最も重要です。

薬の影響である可能性もありますが、仕事のストレス、疲労、加齢など、他の要因が関係していることも少なくありません。

自己判断で「副作用だ」と決めつけ、急に服用を中止することは、治療効果にも影響を与えるため推奨されません。

使用中止後の回復について

多くの場合、これらの性機能に関する副作用は可逆的(元に戻る)であり、薬の服用を中止すれば改善すると報告されています。

ただし、ごくまれに服用中止後も症状が持続する(PFS:ポストフィナステリドシンドローム)という報告もありますが、その因果関係や実態については、まだ十分に解明されていない部分もあります。

不安な点は必ず医師に確認しましょう。

副作用② 皮膚トラブル(かゆみ・かぶれ)の原因と対策

外用薬(ミノキシジル)を使用する上で、最も遭遇しやすい副作用が、頭皮のかゆみ、発疹、赤み、かぶれなどの皮膚トラブルです。

命に関わる重篤なものではありませんが、不快感が強く、治療の継続を妨げる原因にもなり得ます。なぜこれらの症状が起こるのか、そしてどう対処すればよいかを解説します。

外用薬(ミノキシジル)で多い皮膚症状

ミノキシジル外用薬の使用者に比較的多く見られるのは、塗布した部分の皮膚炎です。

- 接触皮膚炎(かぶれ)

- かゆみ、フケ

- 頭皮の赤み(発赤)

- 毛嚢炎(もうのうえん:毛穴の炎症)

これらの症状は、使用開始直後から現れることもあれば、数ヶ月使用を続けてから現れることもあります。

かゆみや発疹が起こる原因

皮膚トラブルが起こる原因は、主に2つ考えられます。

溶剤(プロピレングリコールなど)による刺激

ミノキシジル外用薬には、主成分であるミノキシジルを溶かすための溶剤として「プロピレングリコール(PG)」やエタノール(アルコール)が含まれていることが一般的です。

特にプロピレングリコールは、保湿剤や乳化剤として多くの化粧品にも使われていますが、人によっては刺激となり、かゆみやかぶれの原因となることがあります。

ミノキシジル自体へのアレルギー反応

頻度は低いものの、ミノキシジルという成分そのものに対してアレルギー反応(アレルギー性接触皮膚炎)を起こす人もいます。この場合、薬剤の変更が必要になる可能性があります。

皮膚トラブル発生時の対処法

頭皮にかゆみや赤みが出た場合、まずは使用方法が正しいか確認しましょう。

用法・用量(1日の使用回数や1回の量)を守っていますか? 強く擦り込んだり、傷がある部分に使用したりしていませんか?

症状が軽い場合は、使用方法を見直すことで改善することもありますが、症状が続く、あるいは悪化する場合は、早めの対処が必要です。

皮膚症状が出た場合の対処ステップ

| ステップ | 対処法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1. 使用方法の確認 | 定められた用法・用量を守る。頭皮を清潔にしてから使用する。 | 過剰な使用は副作用のリスクを高めます。 |

| 2. 一時的な使用中断 | 症状が強い場合、一時的に使用を中断し、様子を見る。 | 中断している間も、頭皮は清潔に保ちます。 |

| 3. 医師・薬剤師への相談 | 症状が改善しない、または悪化する場合は、必ず医師や薬剤師に相談する。 | 自己判断で市販のかゆみ止めなどを使うのは避けます。 |

| 4. 薬剤の変更(医師の判断) | PGフリー(プロピレングリコール不使用)の製品に変更するなどを検討。 | ミノキシジル自体のアレルギーの場合は使用継続が困難です。 |

副作用③ その他の注意すべき症状(動悸・肝機能障害など)

精力減退や皮膚トラブル以外にも、増毛剤(医薬品)の使用によって注意すべき副作用がいくつか存在します。

特に全身に作用する内服薬や、外用薬でも成分が体内に吸収された場合に起こりうる症状について知っておくことは、万が一の際に早期発見・早期対応につながります。

循環器系への影響(動悸・息切れ・むくみ)

この副作用は、特にミノキシジルに関連するものです。前述の通り、ミノキシジルには血管拡張作用があります。

外用薬(塗り薬)であっても、皮膚から吸収されたミノキシジルが全身の血流に乗ると、心臓や血管に影響を及ぼすことがあります。

具体的には、心臓がドキドキする「動悸」、軽い運動での「息切れ」、血圧の低下による「めまい・ふらつき」、血流の変化による「顔や手足のむくみ」などが報告されています。

これらの症状は、心臓や血圧に持病がある人が特に注意すべきものです。使用前に必ず医師に相談してください。

肝臓への負担と肝機能障害

この副作用は、主に内服薬(フィナステリド、デュタステリド)に関連します。口から摂取された薬は、主に肝臓で分解・代謝されます。

そのため、長期間服用を続けると、肝臓に負担がかかる可能性があります。 発生頻度は高くありませんが、肝機能の数値(AST, ALTなど)が上昇する「肝機能障害」が報告されています。

自覚症状が出にくいことが多いですが、進行すると重篤な状態になる可能性もゼロではありません。

表: 肝機能障害の初期サイン(まれなケース)

| 症状の分類 | 具体的な症状例 |

|---|---|

| 全身症状 | 体が異常にだるい(倦怠感)、食欲不振、吐き気、発熱 |

| 皮膚・粘膜の症状 | 皮膚や白目が黄色くなる(黄疸)、皮膚のかゆみ |

| 尿・便の症状 | 尿の色が濃くなる(褐色尿)、便が白っぽくなる |

これらの症状に気づいた場合は、直ちに服用を中止し、医師の診察を受けてください。

また、自覚症状がなくても、内服薬を服用中は定期的に血液検査を受け、肝機能の状態を確認することが強く推奨されます。

精神的な影響(抑うつなど)

内服薬(フィナステリド、デュタステリド)において、非常にまれですが「抑うつ症状」が報告されています。

理由は明確には解明されていませんが、男性ホルモンのバランスの変化が、脳内の神経伝達物質に影響を与え、気分の落ち込みや不安感、意欲の低下などを引き起こす可能性が考えられています。

治療開始後に、理由もなく気分がふさぎ込む状態が続くようであれば、この可能性も念頭に置き、医師に相談してください。

副作用のリスクを管理する方法

副作用のリスクをゼロにすることはできませんが、リスクを管理し、最小限に抑えることは可能です。最も重要なのは、医師の管理下で治療を進めることです。

特に内服薬は、医療機関(AGA専門クリニックや皮膚科)で処方を受ける必要があります。

医師は、患者の健康状態、既往歴、体質を考慮した上で、薬の適否を判断し、処方後も定期的な診察や血液検査を通じて健康状態をチェックします。

自己判断での個人輸入薬の使用は、このようなリスク管理ができず、非常に危険です。

副作用が心配な場合の対処法と相談先

増毛剤(医薬品)を使用していて、「これは副作用かもしれない」と感じる症状が出た時、どうすればよいのでしょうか。不安から自己判断で行動すると、かえって治療に悪影響を及ぼすこともあります。

冷静な対処法と、適切な相談先を知っておきましょう。

自己判断での使用中止は避ける

かゆみや精力減退、動悸など、気になる症状が出たからといって、すぐに自己判断で薬の使用(服用)をピタリと止めてしまうのは、必ずしも最善の策ではありません。

特に、効果が出始めている場合、使用を中止すれば治療は振り出しに戻ってしまいます。また、その症状が本当に薬の副作用なのか、あるいは別の原因によるものなのかを特定する必要があります。

初期脱毛のように、治療の過程で起こる正常な反応である可能性もあります。

まずは処方を受けた医師に相談

最も重要かつ基本的な対処法は、「処方を受けた医師(あるいは市販薬の場合は購入した薬局の薬剤師)に速やかに相談すること」です。

医師は、症状の種類、程度、発生時期などを詳しく聞き取り、それが薬による副作用の可能性が高いか、様子を見てもよい範囲か、あるいは使用を中止すべきかを専門的な知見から判断します。

皮膚科や専門クリニックでのセカンドオピニオン

特に皮膚症状(かゆみ・かぶれ)が続く場合、AGAクリニックの医師だけでなく、一般の皮膚科専門医の診察を受けることも有効です。

薬によるかぶれなのか、アトピー性皮膚炎や脂漏性皮膚炎など別の皮膚疾患なのかを診断してもらうことができます。

また、現在の治療方針や副作用への対応に不安がある場合は、別のAGA専門クリニックでセカンドオピニオンを求めることも選択肢の一つです。

使用(服用)量を調整する

医師の判断により、副作用の程度に応じて薬の量を減らしたり、使用頻度(外用薬の場合、1日2回を1回にするなど)を調整したりすることで、症状が改善するケースもあります。

例えば、内服薬(フィナステリドなど)は、服用量を減らしても一定の効果が持続するというデータもあります。ただし、これも自己判断で行うべきではなく、必ず医師の指示に従ってください。

表: 副作用が疑われる場合の相談フロー

| 優先順位 | 相談先 | 主な相談内容 |

|---|---|---|

| 1(最優先) | 処方を受けた医師・クリニック | 現在の症状、副作用の可能性の判断、今後の治療方針(継続・中止・変更) |

| 2(市販薬の場合) | 購入先の薬剤師 | 市販のミノキシジル外用薬の使用による症状の相談、受診の必要性の判断 |

| 3(皮膚症状) | 皮膚科専門医 | 頭皮のかゆみ、かぶれ、発疹の診断と治療 |

| 4(その他) | かかりつけ医・内科 | 動悸、むくみ、肝機能など全身症状に関する相談 |

増毛剤(医薬品)の副作用に関するよくある質問

最後に、増毛剤(医薬品)の副作用に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

- 副作用は必ず起こるものですか?

-

いいえ、必ず起こるわけではありません。副作用の発現には個人差が大きく、体質、健康状態、使用する薬剤の種類や量によって異なります。

臨床試験のデータを見ても、副作用が報告されるのは使用者全体の一部(数パーセント程度)であることが多いです。多くの方は、特に大きな副作用を感じることなく治療を継続しています。

- 副作用が出たら、すぐに使用を中止すべきですか?

-

症状によります。例えば、強いかゆみや発疹、明らかな動悸、体のだるさ(肝機能障害の疑い)など、日常生活に支障が出る、あるいは健康へのリスクが懸念される症状の場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

一方で、「初期脱毛」のように治療過程で起こる正常な反応や、ごく軽いかゆみなどの場合は、自己判断で中止せず、まずは医師や薬剤師に相談することが重要です。

- 初期脱毛がひどいのですが、いつまで続きますか?

-

初期脱毛は、治療開始後2週間から1ヶ月ほどで始まり、通常は1ヶ月から2ヶ月程度で落ち着きます。これはヘアサイクルがリセットされる過程で起こる一時的な現象です。

抜け毛が増えると不安になりますが、治療が効いているサインである可能性が高いです。

ただし、3ヶ月以上経っても抜け毛が全く減らない、むしろ悪化するような場合は、薬が合っていないか他の原因も考えられるため、医師に相談してください。

- 副作用のリスクを減らす方法はありますか?

-

リスクを減らす最も確実な方法は、医師の診断と指導のもとで治療を行うことです。特に内服薬は、必ず医療機関で処方を受けてください。

医師が健康状態や既往歴を確認した上で、適切な薬を選択・処方します。また、定められた用法・用量を厳守することも重要です。

外用薬の場合、過剰に塗布しても効果は上がらず、副作用のリスクだけが高まります。

- 個人輸入の増毛剤は安全ですか?

-

安全とは言えません。個人輸入される医薬品は、偽造薬や粗悪品であるリスクが非常に高いです。

有効成分が全く入っていなかったり、逆に過剰に含まれていたり、不純物が混入していたりする可能性があります。

万が一、重篤な副作用や健康被害が起きても、日本の医薬品副作用被害救済制度の対象外となり、すべて自己責任となります。

安全な治療のため、国内で承認された医薬品を医療機関で処方してもらうか、薬剤師のいる薬局で購入してください。

Reference

IRWIG, Michael S. Persistent sexual side effects of finasteride: could they be permanent?. The journal of sexual medicine, 2012, 9.11: 2927-2932.

KUCA, Maciej, et al. Risk associated with the use of 5-alpha reductase inhibitors with minoxidil in treatment of male androgenetic alopecia-literature review. Journal of Pre-Clinical & Clinical Research, 2025, 19.1.

LUBIS, Farah Faulin, et al. Randomized controlled trial on the efficacy and safety of the combination therapy of topical 0.1% finasteride− 5% Minoxidil in male androgenetic alopecia. Archives of Dermatological Research, 2025, 317.1: 691.

ALMUDIMEEGH, Almuntsrbellah, et al. Comparison between dutasteride and finasteride in hair regrowth and reversal of miniaturization in male and female androgenetic alopecia: a systematic review. Dermatology Reports, 2024, 16.4: 9909.

DING, Yunbu, et al. Dutasteride for the treatment of androgenetic alopecia: an updated review. Dermatology, 2024, 240.5-6: 833-843.

ANASTASSAKIS, Konstantinos. Finasteride. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 2 Drugs, Herbs, Nutrition and Supplements. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 41-75.

SHADI, Zari. Compliance to topical minoxidil and reasons for discontinuation among patients with androgenetic alopecia. Dermatology and Therapy, 2023, 13.5: 1157-1169.

VALDEZ-ZERTUCHE, Jair Alejandro; RAMÍREZ-MARÍN, Hassiel Aurelio; TOSTI, Antonella. Efficacy, safety and tolerability of drugs for alopecia: a comprehensive review. Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 2025, 21.4: 347-371.