育毛剤(医薬部外品)の使用を検討する際、「副作用はないのか?」と心配になる方も多いでしょう。特に、かゆみ・かぶれ・発疹といった皮膚トラブルの噂を聞くと、使用をためらってしまうかもしれません。

この記事では、医薬部外品として分類される育毛剤の副作用の可能性について詳しく解説します。

主な症状や原因、万が一症状が出た場合の正しい対処法、そして副作用のリスクを減らすための安全な使用方法まで、幅広く情報を提供します。

安心して育毛ケアに取り組むための知識を深めましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

育毛剤(医薬部外品)と医薬品の違い

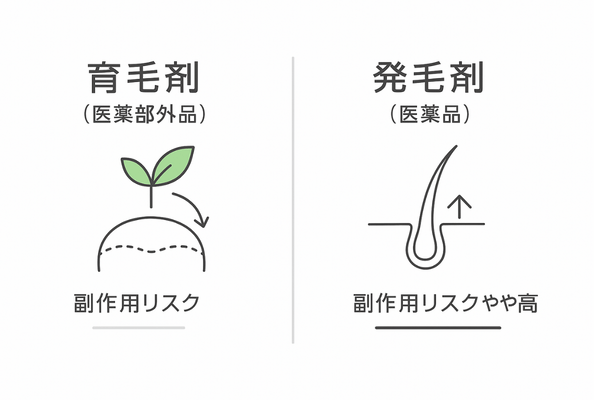

「育毛剤」と一言で言っても、実は「医薬部外品」と「医薬品」という大きな分類があります。

この違いを理解することが、副作用を考える上で非常に重要です。「育毛剤 副作用」と検索する方の多くが、この二つの違いを混同している場合があります。

医薬部外品(育毛剤)の目的と位置づけ

一般的に「育毛剤」として販売されている製品の多くは、この「医薬部外品」に分類されます。医薬部外品は、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されています。

その主な目的は「予防」や「衛生」です。育毛剤(医薬部外品)の場合、「抜け毛の予防」「育毛・薄毛の改善」「発毛促進」「頭皮環境を整える」といった効果が期待されます。

治療を目的とする医薬品と比べて、人体への作用が緩和である点が特徴です。

医薬品(発毛剤)の目的と特徴

一方、「医薬品」に分類されるものは、一般的に「発毛剤」と呼ばれます。

これらは病気の「治療」を目的としており、医薬部外品よりも積極的な発毛効果が認められた成分(例えば「ミノキシジル」など)を含みます。

効果が高い反面、副作用のリスクも医薬部外品に比べて高くなる傾向があります。そのため、医師の処方や薬剤師の説明のもとで使用することが原則となります。

副作用リスクの根本的な違い

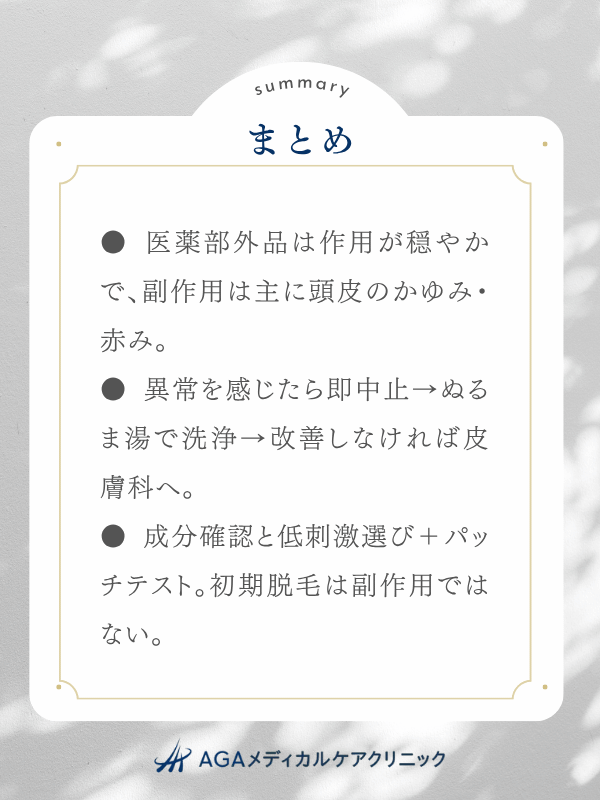

医薬部外品(育毛剤)は、作用が緩和であるため、医薬品(発毛剤)と比較して副作用のリスクは低いとされています。

医薬品で報告されるような全身性の副作用(例えば、動悸、めまい、性機能の低下など)は、医薬部外品の育毛剤では基本的に心配する必要はありません。

ただし、「副作用が全くない」という意味ではありません。

分類による目的とリスクの違い

| 分類 | 主な目的 | 副作用リスク |

|---|---|---|

| 医薬部外品(育毛剤) | 予防・衛生(育毛、抜け毛予防、頭皮環境改善) | 低い(主に皮膚症状) |

| 医薬品(発毛剤) | 治療(積極的な発毛) | 比較的高い(皮膚症状+全身症状の可能性) |

なぜ医薬部外品が選ばれるのか

医薬品のような強い発毛効果を求めるのではなく、「まずは抜け毛を予防したい」「頭皮環境を整えたい」「将来のためにケアを始めたい」と考える人にとって、作用が穏やかで副作用のリスクが低い医薬部外品(育毛剤)は、日常生活に取り入れやすい選択肢となります。

手軽にドラッグストアやオンラインで購入できる点も、多くの人に選ばれる理由です。

育毛剤(医薬部外品)で起こり得る副作用とは

医薬部外品の育毛剤は作用が緩和とはいえ、肌に直接塗布するものです。そのため、副作用が起こるとすれば、そのほとんどが塗布した部分、つまり頭皮に集中します。

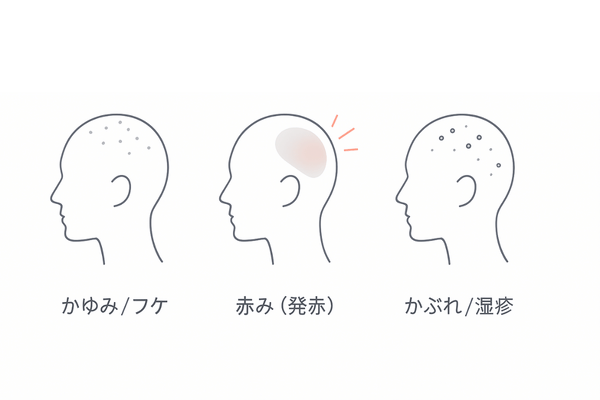

主な症状は頭皮の皮膚トラブル

育毛剤(医薬部外品)を使用して万が一トラブルが発生した場合、その多くは「接触皮膚炎(せっしょくひふえん)」と呼ばれる皮膚の炎症です。

これは、育毛剤に含まれる何らかの成分が肌に合わなかった場合に起こります。

かゆみやフケの発生

最も多く聞かれる症状の一つが「かゆみ」です。軽いかゆみから、我慢できずに掻きむしってしまうほどの強いかゆみまで様々です。

かゆみによって頭皮を掻き壊してしまうと、そこから炎症が悪化したり、健康な髪の毛が抜けてしまったりすることもあります。

また、頭皮のターンオーバーが乱れ、フケが目立つようになることもあります。

赤み・かぶれ・湿疹(接触皮膚炎)

かゆみと同時に、塗布した部分の皮膚が赤くなる「発赤(ほっせき)」や、ブツブツとした「湿疹」が現れることがあります。これが一般的に「かぶれ」と呼ばれる状態です。

症状が悪化すると、ジクジクとした浸出液が出たり、腫れ上がったりすることもあります。

主な皮膚トラブルの症状

| 症状 | 主な状態 | 注意点 |

|---|---|---|

| かゆみ・フケ | 頭皮がムズムズする。細かいフケが増える。 | 掻きむしらないことが重要です。 |

| 赤み(発赤) | 塗布した部分の地肌が赤みを帯びる。 | 炎症が起き始めているサインです。 |

| かぶれ・湿疹 | ブツブツや小さな水ぶくれができる。 | アレルギー性の可能性があります。 |

発疹やヒリヒリ感

育毛剤を塗布した直後から、頭皮がヒリヒリしたり、チクチクしたりする刺激感(スティンギング)を感じることもあります。

これは、成分(特にエタノールなど)による一時的な刺激である場合もあれば、肌に合っていないサインである場合もあります。刺激感が続くようであれば注意が必要です。

副作用(皮膚トラブル)が起こる主な原因

では、なぜこのような皮膚トラブルが起こるのでしょうか。主な原因は「アレルギー反応」と「刺激」の二つに大別できます。

成分に対するアレルギー反応

特定の成分に対して体が「異物」と認識し、過剰な免疫反応を起こしてしまう状態が「アレルギー性接触皮膚炎」です。

この場合、その人にとってはアレルゲン(アレルギーの原因物質)となる成分が微量でも含まれていると、使用のたびに症状を繰り返すことになります。

- 香料

- 防腐剤(パラベンなど)

- 育毛有効成分自体

- 植物由来の抽出エキス

刺激性接触皮膚炎

アレルギーとは関係なく、成分そのものが持つ刺激によって皮膚がダメージを受け、炎症を起こす状態が「刺激性接触皮膚炎」です。これは、誰にでも起こり得る反応です。

特に、肌のバリア機能が低下している時(乾燥、寝不足、体調不良など)に起こりやすくなります。

配合成分の特性(例 アルコール)

多くの育毛剤には、成分を溶かしたり、清涼感を与えたり、防腐効果を持たせたりするために「エタノール(アルコール)」が配合されています。

このエタノールには、肌の水分や油分を奪う性質があるため、乾燥肌や敏感肌の人にとっては刺激となり、かゆみやヒリヒリ感の原因となることがあります。

皮膚トラブルの主な原因

| 原因の種類 | 特徴 | 起こりやすい人 |

|---|---|---|

| アレルギー性 | 特定の成分に対する免疫反応。 | その成分のアレルギーを持つ人。 |

| 刺激性 | 成分そのものの刺激による炎症。 | 誰でも(特に肌が敏感な時)。 |

| その他 | エタノールによる乾燥、使用量が多すぎるなど。 | 乾燥肌、敏感肌、誤った使い方をした人。 |

頭皮環境の悪化や間違った使用法

育毛剤自体に問題がなくても、使用する側の頭皮環境が悪い場合、トラブルは起きやすくなります。

例えば、シャンプーのすすぎ残しがあって毛穴が詰まっていたり、すでに脂漏性皮膚炎などのトラブルを抱えていたりすると、育毛剤の成分が予期せぬ刺激となることがあります。

また、「効果を高めたい」と一度に大量に使用したり、一日に何度も使用したりする「過剰使用」も、頭皮への負担を増やし、副作用のリスクを高めます。

かゆみ・かぶれ・発疹が出た時の対処法

もし育毛剤を使用していて頭皮に異常を感じたら、慌てずに対処することが重要です。「そのうち治るだろう」と我慢して使い続けることは、症状を悪化させるだけなので絶対に避けてください。

直ちに使用を中止する

これが最も重要です。かゆみ、赤み、ヒリヒリ感など、少しでも「おかしい」と感じたら、すぐにその育毛剤の使用を中止してください。

原因がその育毛剤にある可能性が高い以上、使い続けることは炎症を悪化させる原因となります。

患部を清潔に保つ(洗い流す)

症状が出ている部分に育毛剤が残っていると、刺激が続いてしまいます。ぬるま湯(熱いお湯はかゆみを増幅させるので避ける)で優しく洗い流し、頭皮を清潔な状態にしてください。

この時、シャンプーでゴシゴシこするのは逆効果です。あくまで優しく、刺激を与えないように洗い流します。

症状が続く場合は皮膚科を受診

使用を中止し、洗い流しても、かゆみや赤みが引かない、あるいは悪化するようであれば、迷わず皮膚科を受診してください。自己判断で市販のかゆみ止めなどを使うと、症状が悪化することもあります。

専門医の診断を受け、適切な治療(炎症を抑える塗り薬など)を受けることが、早期回復への近道です。

トラブル発生時の対処ステップ

| ステップ | 行うこと | 注意点 |

|---|---|---|

| ステップ1 | 使用中止 | 「もったいない」と使い続けないこと。 |

| ステップ2 | 洗浄 | ぬるま湯で優しく洗い流す。ゴシゴシこすらない。 |

| ステップ3 | 医療機関受診 | 症状が改善しない、または悪化したらすぐに皮膚科へ。 |

医師に伝えるべき情報

皮膚科を受診する際は、「いつから、どの育毛剤を使い、どのような症状が出たか」を正確に医師に伝えることが重要です。

可能であれば、使用した育毛剤(またはそのパッケージ)を持参し、配合されている全成分を医師に見てもらうと、原因物質の特定に役立ちます。

副作用のリスクを減らす育毛剤の選び方

皮膚トラブルを避けるためには、購入前の製品選びが非常に重要です。特に肌がデリケートな人は、以下の点に注意して選びましょう。

配合成分を確認する

製品のパッケージや公式サイトには、必ず全成分が表示されています。過去に化粧品などでかぶれた経験がある人は、その時に原因となった成分が含まれていないかを確認してください。

また、どのような有効成分や保湿成分が入っているかを見ることも大切です。

刺激となり得る成分の有無(添加物)

肌への刺激となりやすい添加物が含まれていないかを確認します。

「アルコールフリー」「パラベンフリー」「無香料」「無着色」といった表記は、これらの成分を配合していない(あるいは少ない)ことを示しており、敏感肌の人にとっては一つの目安となります。

注意したい添加物の例

| 成分カテゴリ | 主な役割 | なぜ注意か |

|---|---|---|

| エタノール | 清涼感、防腐、溶解 | 揮発性が高く、肌の水分を奪い乾燥や刺激の原因に。 |

| パラベン | 防腐剤 | ごく稀にアレルギー反応を起こす人がいる。 |

| 香料・着色料 | 香り付け、色付け | アレルギーの原因となりやすい成分の一つ。 |

敏感肌向け・低刺激処方の製品を選ぶ

製品パッケージに「敏感肌用」「低刺激処方」といった記載があるものは、刺激となり得る成分を極力排除し、肌への優しさを考慮して作られています。

肌のバリア機能に自信がない人は、こうした製品から試してみるのが良いでしょう。

アレルギーテスト済みの表記を確認

「アレルギーテスト済み」や「パッチテスト済み」という表記がある製品は、発売前に第三者機関などで皮膚に対する安全性を確認している製品です(ただし、すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起こらないというわけではありません)。

安全性を重視する上での参考情報となります。

育毛剤を安全に使用するためのポイント

製品選びと並んで重要なのが「使い方」です。正しい使い方を守ることで、副作用のリスクを最小限に抑えることができます。

使用前にパッチテストを行う

新しい育毛剤を使い始める前には、必ず「パッチテスト」を行ってください。これは、本格的に使用する前に、自分の肌に合うかどうかを狭い範囲で試すテストです。

これにより、万が一肌に合わなかった場合のダメージを最小限に食い止められます。

簡単なパッチテストの方法

- 育毛剤を少量、腕の内側などの皮膚が柔らかい部分に塗布します。

- 絆創膏などは貼らず、そのまま自然乾燥させ、様子を見ます。

- 塗布してから24時間後と48時間後に、塗布した部分に赤み、かゆみ、発疹などが出ていないかを確認します。

- 特に異常がなければ、頭皮に使用しても問題ない可能性が高いと判断できます。

用法・用量を守る

早く効果を出したいからといって、定められた量より多く塗ったり、回数を増やしたりしないでください。過剰な使用は頭皮への負担を増やすだけで、効果が高まるわけではありません。

製品に記載されている「1日2回、適量」などの指示を正確に守ることが大切です。

頭皮が清潔な状態で使用する

育毛剤は、シャンプー後で頭皮が清潔な状態で使用するのが最も効果的です。

皮脂や汚れが毛穴に詰まった状態で使用すると、成分の浸透が妨げられるだけでなく、汚れと育毛剤が混ざって雑菌が繁殖し、かゆみや炎症の原因となることがあります。

ただし、シャンプー後はしっかり髪を乾かしてから使用しましょう。

体調が優れない時の使用は控える

睡眠不足やストレス、病気などで体調が優れない時は、肌のバリア機能も低下しています。普段は問題なく使えている育毛剤でも、このような時には刺激を感じやすくなることがあります。

体調が万全でないと感じる日は、使用を一時的に休むという判断も重要です。

育毛剤(医薬部外品)の副作用に関する誤解

「育毛剤 副作用」というキーワードには、いくつかの誤解が含まれていることがあります。医薬部外品である育毛剤について、正しい知識を持つことが不安の解消につながります。

「医薬品のような重篤な副作用」は基本的にない

前述の通り、医薬部外品の育毛剤は作用が緩和です。

そのため、医薬品の発毛剤で報告されることがあるような、性機能の低下、抑うつ、肝機能障害といった全身性の重篤な副作用が起こることは、まず考えられません。

心配すべきは、あくまで「頭皮の皮膚トラブル」です。

初期脱毛は副作用ではない

育毛剤を使い始めてしばらくすると、一時的に抜け毛が増えることがあります。これを「初期脱毛」と呼びます。

これは、育毛剤の効果によってヘアサイクル(毛周期)が正常化する過程で、休止期に入っていた古い髪が新しい髪に押し出されるために起こる現象です。

副作用ではなく、むしろ成分が作用している証拠とも言えます。通常は1〜2ヶ月程度で収まります。

副作用と間違えやすい現象

| 現象 | 概要 | 分類 |

|---|---|---|

| 初期脱毛 | 使用初期の一時的な抜け毛の増加。 | 副作用ではない(ヘアサイクルの正常化)。 |

| かゆみ・かぶれ | 頭皮の赤み、湿疹、強いかゆみ。 | 副作用(接触皮膚炎)の可能性。 |

| 清涼感・刺激感 | 塗布時の一時的なスースー感、軽いヒリヒリ感。 | エタノール等による一時的な刺激(副作用とは言えない場合も)。 |

効果がない=副作用ではない

「数ヶ月使ってみたけれど、髪が増えた実感がない」という状態は、「効果がなかった」ということであり、「副作用が出た」ということではありません。

医薬部外品の育毛剤は、あくまで抜け毛の予防や頭皮環境の改善を主目的としています。すべての人に劇的な発毛効果を保証するものではないことを理解しておく必要があります。

FAQ

育毛剤(医薬部外品)の副作用に関して、多くの方が疑問に思う点をまとめました。

- 医薬部外品の育毛剤で体毛が濃くなることはありますか?

-

いいえ、その心配はまずありません。

医薬品の発毛剤に含まれる一部の成分(ミノキシジルなど)には、塗布した箇所以外の体毛が濃くなる「多毛症」という副作用が報告されていますが、医薬部外品の育毛剤は頭皮環境を整えることを目的としており、全身の体毛に影響を与えるような強い作用を持つ成分は含まれていません。

- 副作用が出たら、もうその育毛剤は使えませんか?

-

一度かゆみやかぶれなどのアレルギー症状が出た場合、その原因となった成分が含まれている限り、使用を再開すると同じ症状を繰り返す可能性が非常に高いです。

基本的には使用を中止し、別の成分構成の製品を探すことを推奨します。

ただし、原因が体調不良や過剰使用による一時的な刺激であった場合は、体調が回復してからパッチテストを再度行い、少量から試すことで使える場合もあります。

- 複数の育毛剤を併用すると副作用のリスクは高まりますか?

-

はい、高まる可能性があります。異なる製品を混ぜて使うことは、成分同士が予期せぬ反応を起こしたり、特定の成分の濃度が高くなりすぎたりする原因となり得ます。

また、どちらの製品が肌トラブルの原因になったのかが分からなくなってしまいます。育毛剤は、基本的には1種類に絞って使用してください。

- 使用を中止したら、すぐに症状は治まりますか?

-

軽度のかゆみや赤みであれば、使用を中止し、患部を清潔に保つことで数日以内に自然と改善することが多いです。

ただし、アレルギー反応が強く出ている場合や、掻き壊して炎症が悪化している場合は、使用を中止しても症状が長引くことがあります。

症状が続くようであれば、皮膚科を受診して適切な治療を受けてください。

Reference

SRIVASTAVA, Ankita; SRIVASTAVA, Ankur Kumar; PANT, A. B. Strategic Developments for Pre-clinical Safety/Efficacy Studies of Hair Care Products. In: Hair Care Products: Efficacy, Safety and Global Regulation. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024. p. 223-273.

GU, Lihao, et al. In vitro methods for predicting chemical leukoderma caused by quasi-drug cosmetics. Cosmetics, 2017, 4.3: 31.

NISHIGORI, Chikako, et al. Guide for medical professionals (ie dermatologists) for the management of Rhododenol‐induced leukoderma. The Journal of Dermatology, 2015, 42.2: 113-128.

GU, Lihao. In Vitro Methods for Predicting Leukoderma Caused by Quasi-Drug Cosmetics and Development of a New Skin Brightening Agent. 2022.

INOMATA, Shinji. Safety assurance of cosmetic in Japan: current situation and future prospects. Journal of Oleo Science, 2014, 63.1: 1-6.

ISHII, Tsuyoshi, et al. Arctigenin-Enriched Burdock Seed Oil (ABSO): A New Skin Brightening Botanical Extract. Cosmetics, 2023, 10.1: 10.

MAEDA, Kazuhisa. Timeline of the development of skin-lightening active ingredients in Japan. Molecules, 2022, 27.15: 4774.

ISHII, T., et al. Arctigenin-Enriched Burdock Seed Oil (ABSO): A New Skin Brightening Botanical Extract. Cosmetics 2023, 10, 10 [online]. 2023.

KIM, Kyung Hye, et al. The effect of three-dimensional cultured adipose tissue-derived mesenchymal stem cell–conditioned medium and the antiaging effect of cosmetic products containing the medium. Biomedical Dermatology, 2019, 4.1: 1.

WAKAME, Koji, et al. Immunopotentiator from Pantoea agglomerans 1 (IP-PA1) promotes murine hair growth and human dermal papilla cell gene expression. Anticancer Research, 2016, 36.7: 3687-3692.