「最近、抜け毛が増えた気がする」「髪にハリやコシがなくなってきた」と感じるとき、食生活の乱れ、特に「亜鉛不足」を心配する方は少なくありません。亜鉛は髪の毛の成長に深く関わる重要な栄養素です。

しかし、具体的にどのような働きをし、不足すると本当に薄毛につながるのでしょうか。

この記事では、育毛における亜鉛の役割、不足が招くリスク、そしてサプリメントで補う際の注意点や過剰摂取の危険性について、詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

亜鉛と髪の毛の深い関係性とは

亜鉛は、体内の様々な酵素の働きを助ける「必須ミネラル」の一つです。特に髪の毛との関わりは深く、育毛を考える上で無視できない栄養素として注目されています。

健康な髪を維持するために、亜鉛がどのように機能しているのかを見ていきましょう。

髪の主成分「ケラチン」の合成に必要

私たちの髪の毛は、そのほとんどが「ケラチン」というタンパク質で構成されています。食事から摂取したタンパク質は、一度アミノ酸に分解され、体内で再びタンパク質へと再合成されます。

このケラチンを合成する際、亜鉛は酵素を活性化させる「補酵素」として重要な役割を担います。

どれだけタンパク質を十分に摂取していても、亜鉛が不足しているとケラチンの合成がスムーズに進みません。

その結果、新しく生えてくる髪の毛が細くなったり、弱々しくなったりする可能性があります。健康で丈夫な髪を作るための「土台作り」に、亜鉛は必要です。

ヘアサイクル(毛周期)を正常に保つ働き

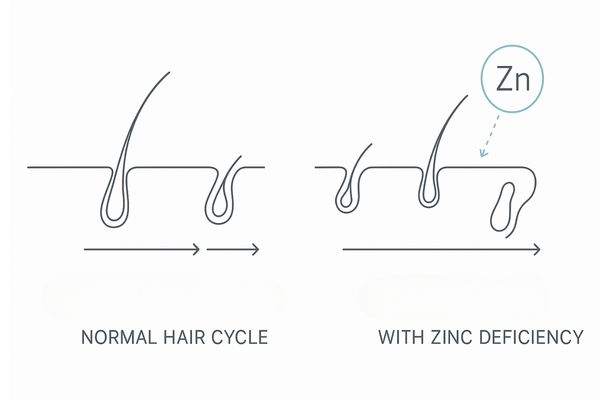

髪の毛は、「成長期」「退行期」「休止期」という一定のサイクル(ヘアサイクル)を繰り返しています。このサイクルが正常に機能することで、髪は抜け、また新しく生えてきます。

特に成長期には、毛母細胞が活発に細胞分裂を繰り返すことで髪が成長します。

亜鉛は、この細胞分裂をサポートする働きを持っています。亜鉛が不足すると、毛母細胞の分裂が滞り、成長期が短縮されたり、休止期が長引いたりする可能性があります。

ヘアサイクルが乱れることは、抜け毛の増加や薄毛の進行に直結する要因の一つです。

5αリダクターゼの抑制への期待

AGA(男性型脱毛症)は、男性ホルモンの一種である「テストステロン」が、「5αリダクターゼ」という酵素の働きによって、より強力な「ジヒドロテストステロン(DHT)」に変換されることが主な原因です。

このDHTが、毛乳頭細胞にある受容体と結合し、髪の成長を妨げる信号を出してしまいます。

近年の研究では、亜鉛がこの5αリダクターゼの働きを抑制する可能性が示唆されています。

AGAの根本原因にアプローチできるのではないかと期待されていますが、まだ研究段階であり、亜鉛だけでAGAの進行を完全に止められるわけではありません。

しかし、育毛環境を整える上で、この働きは注目に値します。

頭皮環境を健やかに保つサポート

亜鉛は、皮膚の新陳代謝(ターンオーバー)にも関与しています。頭皮も皮膚の一部であり、健やかな状態を保つためには正常なターンオーバーが必要です。

亜鉛が不足すると、頭皮のターンオーバーが乱れ、フケやかゆみ、乾燥といった頭皮トラブルを引き起こす原因にもなり得ます。

また、亜鉛は体内の抗酸化作用にも関わります。活性酸素による酸化ストレスは、頭皮や毛母細胞の老化を早める一因と考えられています。

亜鉛は、こうしたダメージから頭皮を守るサポート役としても機能します。

亜鉛不足が引き起こす髪への影響

「亜鉛不足はハゲる?」という疑問は、多くの方が抱く不安でしょう。亜鉛が髪の成長に重要であることは間違いありませんが、不足すると具体的にどのような影響が出るのでしょうか。

亜鉛不足のサインとは

亜鉛不足の症状は、髪の毛だけに現れるわけではありません。体は様々なサインを発します。特に有名なのが「味覚障害」です。

食べ物の味がわかりにくくなったと感じる場合、亜鉛不足の可能性があります。

ほかにも、皮膚炎や湿疹ができやすくなる、爪に白い斑点や線が現れる、傷の治りが遅くなる、免疫力が低下して風邪を引きやすくなる、といった症状も亜鉛不足のサインと考えられます。

これらのサインに心当たりがある場合は、髪の毛にも影響が出始めているかもしれません。

亜鉛不足が疑われる主なサイン

| 分類 | 主なサイン |

|---|---|

| 感覚器 | 味覚障害(味がわかりにくい)、嗅覚異常 |

| 髪・皮膚・爪 | 抜け毛の増加、髪質の低下(細くなる・もろくなる)、皮膚炎、爪の異常(白い斑点・変形) |

| その他 | 免疫力の低下(風邪を引きやすい)、傷の治りが遅い、食欲不振、慢性的な疲労感 |

髪の成長が妨げられる可能性

前述の通り、亜鉛はケラチンの合成に必要です。亜鉛が不足した状態が続くと、髪の毛の「材料」がうまく作れません。

これにより、新しく生えてくる髪が十分に成長できず、細く、弱々しい髪になってしまう可能性があります。髪全体がボリュームダウンしたように感じるのは、このためかもしれません。

抜け毛が増加するリスク

亜鉛不足はヘアサイクルを乱す要因となります。毛母細胞の分裂が活発に行われなくなり、本来ならまだ成長期にあるはずの髪が、早期に退行期や休止期へと移行してしまうことがあります。

その結果、まだ太く長く成長するはずだった髪が抜けてしまい、「抜け毛が増えた」と感じることにつながります。これが「亜鉛不足はハゲる」と言われる大きな理由の一つです。

亜鉛欠乏性脱毛症

極端な亜鉛不足は、「亜鉛欠乏性脱毛症」という明確な脱毛症を引き起こすことがあります。これは、AGAとは異なり、栄養不足が直接的な原因となる脱毛症です。

この場合は、亜鉛を適切に補給することで、脱毛症状の改善が期待できます。ただし、自己判断はせず、抜け毛が異常に多い場合は専門の医療機関に相談することが重要です。

日本人は亜鉛不足になりがち?その理由

亜鉛は重要な栄養素ですが、残念ながら現代の日本人、特に成人男性は不足しがちであると指摘されています。意識して摂取しなければ、知らず知らずのうちに不足状態に陥っているかもしれません。

食生活の変化と加工食品の利用

亜鉛は牡蠣やレバー、赤身肉などに多く含まれますが、近年はこうした食材の摂取量が減っている傾向にあります。

一方で、ファストフードやインスタント食品、スナック菓子などの加工食品を利用する機会は増えています。

多くの加工食品には、保存性や食感を良くするために「食品添加物」が使われています。

ポリリン酸ナトリウムやフィチン酸といった一部の添加物は、亜鉛と結合して体外への排出を促してしまい、亜鉛の吸収を妨げる要因となります。

亜鉛の吸収率の低さ

亜鉛は、摂取した量がそのまま体内に吸収されるわけではなく、もともと吸収率があまり高くないミネラルです。一般的に、食事から摂取した亜鉛の吸収率は約30%程度と言われています。

さらに、他の栄養素とのバランスによって、この吸収率は大きく変動します。

亜鉛の吸収を妨げる主な要因

亜鉛の吸収は、一緒に摂取する食品によって大きく左右されます。特に注意したいのが、穀類や豆類に多く含まれる「フィチン酸」や「食物繊維」です。

これらは健康に良い成分ですが、過剰に摂取すると亜鉛と結合し、吸収を妨げてしまいます。また、コーヒーや緑茶に含まれる「タンニン」も同様の働きをします。

| 吸収を妨げる要因 | 多く含まれる食品例 | 対策・工夫 |

|---|---|---|

| フィチン酸 | 玄米、豆類、穀類の外皮(ふすま) | 発酵食品(納豆、味噌)を選ぶ、水に浸してから調理する |

| 食物繊維(過剰摂取時) | 野菜、きのこ類、海藻類 | バランスの良い摂取を心がけ、極端に偏らないようにする |

| タンニン | コーヒー、緑茶、紅茶、赤ワイン | 食事中や食後すぐの摂取を避け、時間を空ける |

ストレスや加齢による必要量の増加

現代社会で避けて通れない「ストレス」も亜鉛不足の一因です。人はストレスを感じると、対抗するために体内の亜鉛を大量に消費します。

慢性的なストレスは、亜鉛の消費を早め、不足状態を招きやすくします。

また、過度なアルコール摂取も亜鉛の排出を促します。飲酒量が多い方も注意が必要です。さらに、加齢に伴い、胃腸の機能が低下し、亜鉛の吸収能力自体が落ちてくることも考慮しなくてはなりません。

育毛のために亜鉛サプリメントは必要か

亜鉛が不足しがちな現代において、サプリメントで手軽に補給したいと考えるのは自然なことです。しかし、育毛を目的とする場合、サプリメントは本当に必要なのでしょうか。

まずは食生活の見直しから

最も大切なのは、日々の食生活を見直すことです。亜鉛は特定の食品に偏在しているわけではなく、様々な食品に含まれています。

バランスの取れた食事を心がけることが、亜鉛だけでなく、髪の成長に必要な他の栄養素(タンパク質、ビタミンなど)を網羅的に摂取する基本となります。

サプリメントは、あくまで「栄養補助食品」です。食事の代わりにはなりません。まずは、亜鉛を多く含む食品を意識して食卓に取り入れる努力を優先しましょう。

食事で補うのが難しい場合の選択肢

とはいえ、毎日バランスの取れた食事を用意するのが難しい方も多いでしょう。

外食が多い、多忙で自炊の時間が取れない、特定の食品が苦手といった理由で、どうしても食事から十分な亜鉛を摂取できない場合、サプリメントは有効な選択肢となります。

自分の食生活を振り返り、明らかに亜鉛が不足していると感じる場合に、補助的な手段として活用することを検討しましょう。

育毛サプリとしての「亜鉛」の立ち位置

「育毛サプリ」として市販されている製品の多くは、亜鉛単体ではなく、他の成分と組み合わせて配合されています。

例えば、AGAへのアプローチが期待される「ノコギリヤシ」や、頭皮環境を整える「ビタミンB群」、血行を促進する「ビタミンE」などです。

これは、育毛には亜鉛だけでなく、多角的なアプローチが重要であるためです。亜鉛は、あくまで育毛をサポートするチームの一員として機能します。

サプリメント選びの注意点

亜鉛サプリメントを選ぶ際は、いくつかの点に注意しましょう。まず「含有量」です。後述する耐容上限量を超えない範囲で、自分の不足分を補えるものを選びます。

次に「吸収率」です。亜鉛は吸収されにくいため、「キレート加工」を施したり、「グルコン酸亜鉛」のように吸収性を高めた形態で配合したりしている製品もあります。

また、余計な添加物が少なく、品質管理がしっかりしている信頼できるメーカーの製品を選ぶことも大切です。

亜鉛の適切な摂取量と過剰摂取のリスク

「髪に良いなら、たくさん摂ろう」と考えるのは危険です。亜鉛は、不足しても問題ですが、摂りすぎても体に害を及ぼします。適切な摂取量を守ることが何よりも重要です。

1日の推奨摂取量と耐容上限量

厚生労働省が策定する「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、成人男性の亜鉛の摂取について、推奨量と、健康被害のリスクがない上限量(耐容上限量)が設定されています。

通常の食事で耐容上限量を超えることは稀ですが、サプリメントを利用する場合は、食事から摂る分と合わせて、この上限量を日常的に超えないように細心の注意が必要です。

亜鉛の摂取基準(成人男性)

| 年齢 | 推奨量 (mg/日) | 耐容上限量 (mg/日) |

|---|---|---|

| 18~74歳 | 11 mg | 40 mg |

| 75歳以上 | 10 mg | 35 mg |

出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

亜鉛の過剰摂取が招く「急性中毒」

一度に数百mgといった極めて大量の亜鉛を摂取すると、数時間以内に急性中毒の症状が現れることがあります。主な症状は、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、頭痛などです。

サプリメントの誤った使用や、子供の誤飲などで起こる可能性があります。

継続的な過剰摂取による「慢性的な影響」

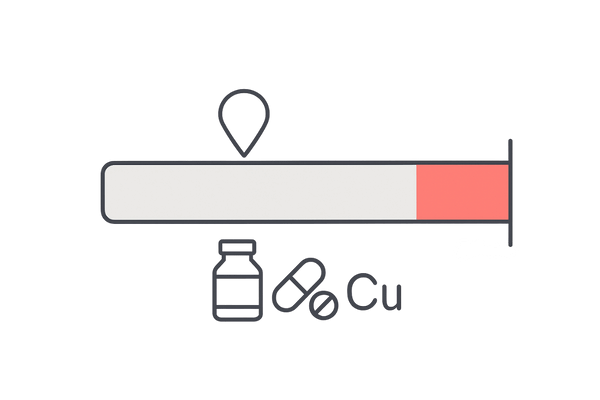

より注意すべきは、耐容上限量をわずかに超える程度の量を、サプリメントなどで長期間にわたって摂取し続けることです。これにより、体内のミネラルバランスが崩れ、様々な健康被害を引き起こす可能性があります。

- 銅欠乏

- 貧血(銅欠乏性貧血)

- 善玉コレステロール(HDL)の低下

- 免疫機能の障害

銅の吸収阻害と貧血のリスク

亜鉛と「銅」は、体内に吸収される際に同じ経路(トランスポーター)を使います。亜鉛を過剰に摂取すると、この経路が亜鉛で占有されてしまい、銅の吸収が著しく妨げられます。

銅は、鉄をヘモグロビンに変えるために必要なミネラルです。銅が不足すると、鉄が十分にあっても貧血(銅欠乏性貧血)を引き起こします。

髪のために亜鉛を摂っていたつもりが、貧血でかえって髪の健康を損ねてしまうという本末転倒な事態になりかねません。

善玉コレステロール(HDL)の低下

亜鉛の長期的な過剰摂取は、血液中の善玉コレステロール(HDL)を低下させることも報告されています。HDLコレステロールの低下は、動脈硬化などのリスクを高める要因となります。

育毛サプリを選ぶ際は、亜鉛の含有量だけでなく、銅もバランス良く配合されているかを確認するのも一つの方法です。

亜鉛を効率よく摂取する食事の工夫

サプリメントに頼る前に、まずは食事から効率よく亜鉛を摂取する方法を実践しましょう。いくつかのポイントを押さえるだけで、亜鉛の摂取量と吸収率は改善できます。

亜鉛を多く含む食品

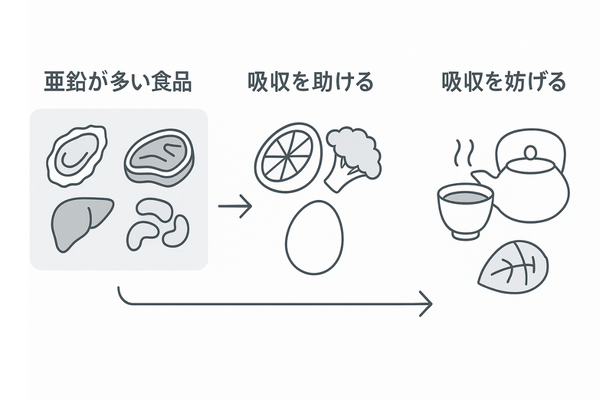

亜鉛は、特に動物性食品に多く含まれています。「海のミルク」と呼ばれる牡蠣(カキ)は、亜鉛の含有量が群を抜いて豊富です。

また、レバーや牛肉の赤身、豚肉なども優れた亜鉛の供給源です。植物性食品では、ナッツ類や種子類、豆類にも含まれますが、動物性食品に比べて吸収率はやや低くなります。

主な食品の亜鉛含有量目安

| 食品名 | 1食あたりの目安量 | 亜鉛含有量 (mg) |

|---|---|---|

| 牡蠣(生) | 5個(約100g) | 14.0 mg |

| 豚レバー(生) | 100g | 6.9 mg |

| 牛赤身肉(肩・焼) | 100g | 5.6 mg |

| 鶏レバー(生) | 100g | 3.3 mg |

| カシューナッツ(煎) | 30g(約18粒) | 1.6 mg |

出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より算出

亜鉛の吸収率を高める栄養素

亜鉛の吸収率を高めるためには、一緒に摂る栄養素が鍵となります。「ビタミンC」や「クエン酸」は、亜鉛が水に溶けやすい形(キレート)になるのを助け、吸収率を高めます。

レモンや梅干し、お酢などを料理に活用すると良いでしょう。

また、「動物性タンパク質」も亜鉛の吸収を助ける働きがあります。肉や魚と一緒に、野菜や穀類をバランスよく食べることが理想的です。

吸収をサポートする食べ合わせ例

| 亜鉛が豊富な食品 | 吸収を助ける栄養素 | おすすめの食べ方 |

|---|---|---|

| 牡蠣(カキ) | クエン酸・ビタミンC | レモンを絞って食べる、カキフライ(+タルタルソースのビタミンC) |

| 牛肉の赤身 | ビタミンC | ピーマンやブロッコリーなどビタミンC豊富な野菜と炒める |

| 納豆(植物性) | 動物性タンパク質 | 卵(卵黄)やしらすを加えて食べる |

亜鉛の吸収を妨げる食品と対策

前述の通り、フィチン酸やタンニンは亜鉛の吸収を妨げます。しかし、これらを含む食品(玄米、豆類、コーヒー、お茶など)も健康上のメリットがあります。

対策としては、食べるのをやめるのではなく、「タイミングをずらす」ことが有効です。例えば、亜鉛サプリメントを飲む場合は、コーヒーや緑茶を飲む時間と1〜2時間空ける、といった工夫ができます。

また、玄米や豆類は、水にしっかり浸す、あるいは発酵食品(納豆や味噌)として摂ることで、フィチン酸の影響を和らげることができます。

栄養素に戻る

育毛と亜鉛に関するよくある質問

- 亜鉛サプリを飲めば髪は生えますか?

-

もし、あなたの抜け毛や薄毛の原因が「亜鉛不足」によるものであれば、亜鉛サプリメントの摂取によって症状が改善し、髪が健康に育つ環境が整う可能性は高いです。

しかし、抜け毛の原因がAGA(男性型脱毛症)や他の要因(ストレス、遺伝、生活習慣など)である場合、亜鉛を補給するだけで髪が生えてくる、あるいはAGAの進行が止まる、といった直接的な発毛効果は期待しにくいです。

亜鉛はあくまで「髪が育つための土台を整える」サポート役と考え、総合的なヘアケアの一環として取り入れることが重要です。

- 亜鉛はいつ摂取するのが効果的ですか?

-

亜鉛の摂取タイミングについては、様々な見解があります。

コーヒーやお茶に含まれるタンニン、穀類に含まれるフィチン酸などが吸収を妨げるため、これらとの重複を避けるために「食間」や「就寝前」の空腹時を推奨する専門家もいます。

一方で、亜鉛は胃腸に負担をかけることがあり、空腹時に飲むと吐き気などを催す人もいるため、「食後」を推奨するサプリメント製品も多くあります。

まずは製品に記載されている推奨の飲み方に従うこと、そして胃腸の調子を見ながら、自分が最も継続しやすいタイミングを見つけることが大切です。

- プロテインと一緒に摂っても大丈夫ですか?

-

タンパク質(アミノ酸)は亜鉛の吸収を助ける面があるため、基本的には問題ないと考えられます。

ただし、プロテイン製品によっては、カルシウムや鉄分など他のミネラルも強化配合されている場合があります。

これらのミネラルが一度に大量に胃腸に入ると、亜鉛と吸収の経路で競合する可能性も否定できません。

もし気になる場合は、プロテインを飲む時間と亜鉛サプリを飲む時間を30分〜1時間程度ずらすと、より確実かもしれません。

- 亜鉛の摂取をやめると、また抜け毛は増えますか?

-

サプリメントの摂取をやめたとしても、日々の食事から十分な量の亜鉛が摂取できていれば、問題はありません。

しかし、食生活が偏っており、再び体が亜鉛不足の状態に戻ってしまえば、髪の成長や頭皮環境に悪影響が及び、抜け毛が増えるリスクは高まる可能性があります。

大切なのは、サプリメントに頼りきりになることではなく、日々の食生活で継続的に亜鉛や他の栄養素をバランス良く摂取し続けることです。

Reference

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

PRASAD, Ananda S. Zinc in growth and development and spectrum of human zinc deficiency. Journal of the American College of Nutrition, 1988, 7.5: 377-384.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

SIAVASH, Mansour; TAVAKOLI, Fereshteh; MOKHTARI, Fatemeh. Comparing the effects of zinc sulfate, calcium pantothenate, their combination and minoxidil solution regimens on controlling hair loss in women: a randomized controlled trial. Journal of Research in Pharmacy Practice, 2017, 6.2: 89-93.

MAYWALD, Martina; RINK, Lothar. Zinc deficiency and zinc supplementation in allergic diseases. Biomolecules, 2024, 14.7: 863.

KIL, Min Seong; KIM, Chul Woo; KIM, Sang Seok. Analysis of serum zinc and copper concentrations in hair loss. Annals of Dermatology, 2013, 25.4: 405.

RUIZ-TAGLE, Susana A., et al. Micronutrients in hair loss. Our Dermatology Online/Nasza Dermatologia Online, 2018, 9.3.