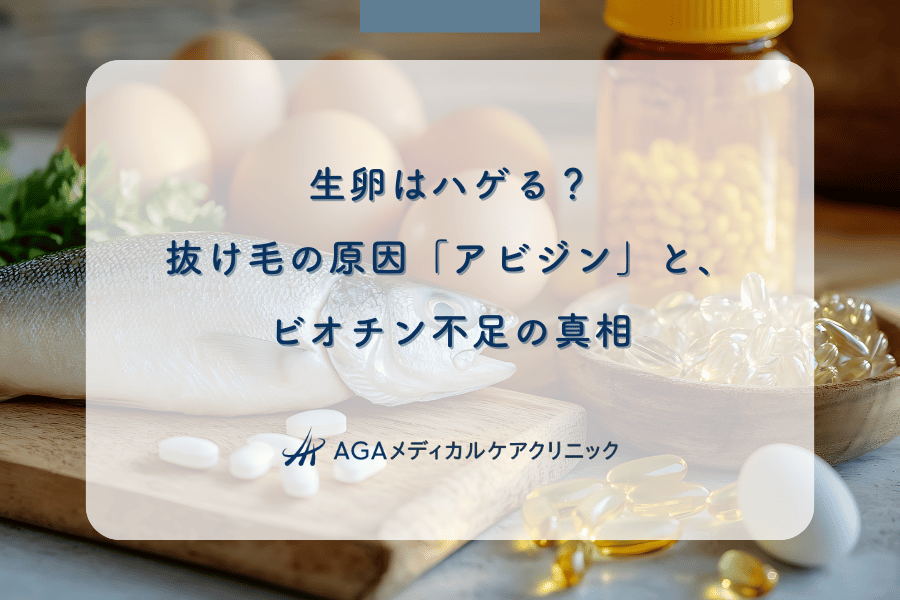

「生卵を食べ過ぎるとハゲる」という話を聞いたことはありませんか?この噂は、卵白に含まれる「アビジン」という成分が、髪の健康維持に必要な「ビオチン」の吸収を妨げることに由来します。

しかし、本当に生卵は抜け毛の直接的な原因になるのでしょうか。

この記事では、アビジンとビオチンの関係性、ビオチン欠乏症のリスク、そして現実的にどの程度の摂取が問題となるのかを科学的根拠に基づき詳しく解説します。

薄毛や抜け毛に悩む男性が抱える不安を解消し、健やかな髪を育むための食生活のヒントを提供します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

「生卵はハゲる」は本当?噂の出所と真相

俗説の背景にあるもの

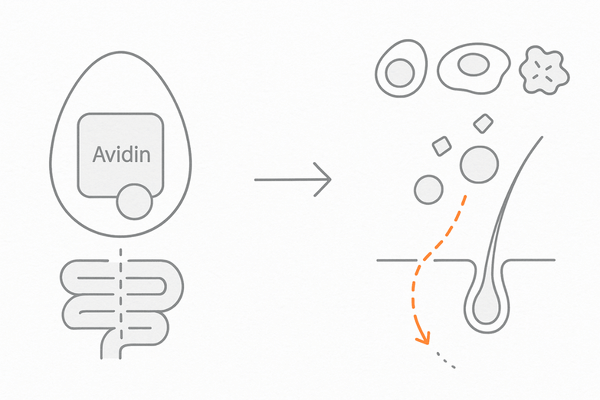

「生卵はハゲる」という俗説は、単なる迷信ではなく、一定の科学的根拠に基づいています。その中心にあるのが、生卵の卵白に含まれる「アビジン」というタンパク質です。

このアビジンが、私たちの体内で髪や皮膚の健康に関わる重要な栄養素「ビオチン」と強く結合する性質を持っています。

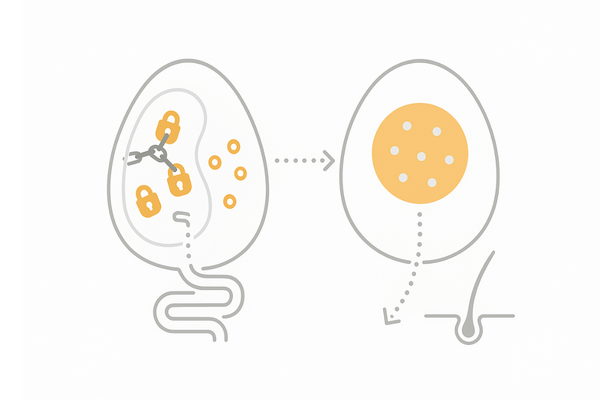

アビジンとビオチンが結合すると、ビオチンは腸から吸収されにくい形に変わってしまいます。つまり、生卵を大量に摂取すると、アビジンの働きによって体内のビオチンが不足する可能性が生まれます。

そして、ビオチンが不足すると、その症状の一つとして「脱毛」が起こることが知られています。

この「生卵 → アビジン → ビオチン吸収阻害 → ビオチン欠乏症 → 脱毛」という連鎖が、「生卵はハゲる」という噂の正体です。

この事実は、過去の研究や事例報告によって知られるようになりました。

特に、極端な食生活、例えば生卵だけを長期間にわたり大量に食べ続けた特殊なケースで、皮膚炎や脱毛といったビオチン欠乏症の症状が現れたことが報告されています。

こうした情報が一般に広まる過程で、詳細な条件が省略され、「生卵=ハゲる」という単純化されたイメージだけが独り歩きしたと考えられます。

結論から言うと「極端な食べ過ぎ」が問題

この俗説に対する結論を先に述べると、「通常の食生活の範囲内であれば、生卵を食べてもハゲる心配はほぼない」と言えます。

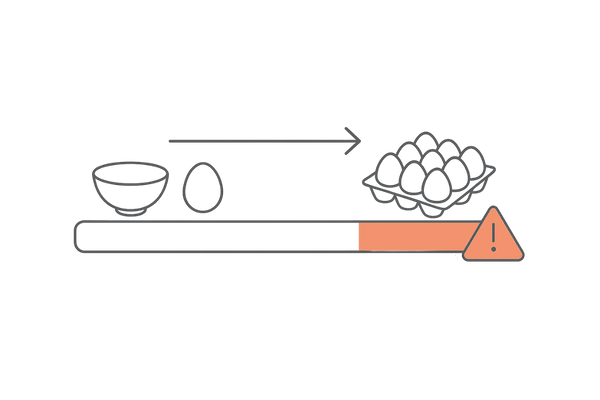

問題となるのは、あくまで「極端な量」を「長期間」にわたって摂取し続けた場合です。

例えば、毎日1個や2個程度の生卵を食べる(卵かけご飯など)くらいでは、ビオチン欠乏症を引き起こすほどのアビジンを摂取することにはなりません。

私たちの体には、食事から摂取するビオチンの蓄えがあるほか、腸内細菌によってもビオチンが合成されています。

そのため、アビジンによる多少の吸収阻害が起こったとしても、すぐに深刻な欠乏状態に陥るわけではありません。

研究報告などでビオチン欠乏症が確認されたのは、ボディビルダーが筋肉増強のために毎日十数個の生卵を飲み続けるといった、非常に稀で特異な食生活のケースがほとんどです。

一般的な日本人の食生活において、アビジンの影響を過度に心配する必要は低いでしょう。

卵は本来、髪に良い栄養素の宝庫

生卵の「アビジン」ばかりが注目されがちですが、卵(特に加熱した卵)は、髪の健康をサポートする優れた栄養素を豊富に含む「完全栄養食品」です。

アビジン問題ばかりを気にして卵を避けることは、むしろ髪にとってマイナスになる可能性すらあります。

髪の毛の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。卵は、このケラチンの材料となる良質なタンパク質(アミノ酸)を非常にバランス良く含んでいます。また、卵黄にはビオチンそのものも豊富に含まれています。

さらに、頭皮の血行を促進したり、細胞の生まれ変わりを助けたりするビタミンやミネラルも含まれており、まさに「髪の栄養の宝庫」です。

卵に含まれる主な髪の栄養素

| 栄養素 | 主な働き(髪への影響) | 含まれる場所 |

|---|---|---|

| タンパク質(アミノ酸) | 髪の主成分「ケラチン」の材料となる | 卵白・卵黄 |

| ビオチン(ビタミンB群) | ケラチンの合成を助け、頭皮環境を整える | 卵黄 |

| 亜鉛(ミネラル) | ケラチンの合成に必要。細胞分裂をサポート | 卵黄 |

このように、卵は髪にとって多くのメリットを持つ食材です。

アビジンの問題は「加熱」によって簡単に解決できるため(後述)、卵の持つ素晴らしい栄養価を正しく理解し、食生活に取り入れることが大切です。

抜け毛の原因?鍵を握る「アビジン」とは

アビジンとはどんな成分か

アビジン(Avidin)は、卵白に含まれる糖タンパク質の一種です。このアビジンが注目される理由は、ビタミンB群の一種である「ビオチン」と非常に強く結合する性質を持っているからです。

アビジン1分子は、ビオチン4分子と強固に結合することができます。この結合力は非常に強く、体内の消化酵素などでは簡単に分離できません。

アビジンとビオチンが結合した状態では、ビオチンは小腸から吸収されることができず、そのまま体外へ排出されてしまいます。この現象を「アビジンによるビオチン吸収阻害」と呼びます。

アビジンは、卵にとって重要な役割を果たしていると考えられています。

卵白には、細菌の増殖を抑えるリゾチームなども含まれており、アビジンもまた、ビオチンを必要とする微生物の増殖を抑え、卵黄(ヒナ)を外部の細菌から守るための生体防御物質の一つとして機能していると推測されています。

存在する場所は「卵白」のみ

アビジンが存在するのは、卵の「卵白(しろみ)」部分だけです。一方、髪の健康に良いとされるビオチンは、主に「卵黄(きみ)」に豊富に含まれています。

つまり、生卵を丸ごと食べた場合、卵白のアビジンが卵黄のビオチン、あるいは同時に摂取した他の食品に含まれるビオチンの吸収を妨げる可能性があるということです。

もし卵白だけを大量に生で摂取するようなことがあれば、ビオチン欠乏のリスクはさらに高まります。

逆に言えば、アビジンを含まない卵黄だけを生で摂取する場合(例えば、すき焼きのつけダレなど)は、アビジンによるビオチン吸収阻害の心配はありません。

アビジンの基本情報

| 項目 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 名称 | アビジン (Avidin) | 糖タンパク質の一種 |

| 含まれる場所 | 生卵の卵白(しろみ) | 卵黄には含まれない |

| 主な性質 | ビオチンと強力に結合する | この結合体が吸収阻害の原因 |

アビジンが持つ特性(ビオチンとの結合)

アビジンとビオチンの結合は、生物界において最も強力な非共有結合の一つとして知られています。この強力な結合が、消化管内でも分離されずにビオチンの吸収を妨げる理由です。

健康な人の場合、ビオチンは食事から摂取されるほか、腸内に生息する細菌(腸内細菌叢)によっても合成されています。

そのため、アビジンによって食事由来のビオチン吸収が多少阻害されたとしても、腸内細菌由来のビオチンがあるため、直ちに欠乏症に陥ることは稀です。

しかし、抗生物質の長期服用などで腸内細菌のバランスが崩れている人や、遺伝的にビオチンの代謝に問題がある人がアビジンを多く摂取すると、欠乏症のリスクが通常より高まる可能性があります。

アビジンを無力化する方法(加熱)

生卵の唯一のリスクとも言えるアビジンですが、実は非常に簡単な方法でその働きを失わせることができます。それは「加熱」です。

アビジンはタンパク質であるため、熱に弱いという性質(熱変性)を持っています。卵を加熱調理する、つまり「火を通す」ことで、アビジンの立体構造が変化し、ビオチンと結合する能力を失います。

ゆで卵、目玉焼き、スクランブルエッグ、卵焼きなど、卵白が白く固まる程度に加熱すれば、アビジンは失活しています。これにより、アビジンによるビオチン吸収阻害のリスクは無くなります。

それどころか、卵黄に含まれるビオチンや良質なタンパク質を安全に摂取できる、非常に優れた食品に変わります。

したがって、「抜け毛が心配だから卵は食べない」というのは誤った判断であり、「抜け毛が心配なら、卵は加熱して食べる」のが正解です。

髪の健康に重要な「ビオチン」の働き

ビオチンとは?(ビタミンB群の一種)

ビオチンは、ビタミンB群に属する水溶性のビタミンです。「ビタミンB7」や「ビタミンH」と呼ばれることもあります。

ビオチンは、私たちの体内でエネルギー代謝や脂肪酸の合成、アミノ酸の代謝など、生命維持に欠かせない多くの酵素反応を助ける「補酵素」として機能します。

ビオチンは、皮膚、粘膜、そして髪の毛の健康維持と深く関わっていることから、「美容のビタミン」とも称されます。

水溶性ビタミンであるため、体内に大量に蓄積することは難しく、食事から継続的に摂取するか、腸内細菌によって安定的に供給されることが必要です。

髪の主成分「ケラチン」生成との関係

ビオチンが髪の健康に重要とされる最大の理由は、髪の主成分である「ケラチン」というタンパク質の生成(合成)に深く関与しているためです。

髪の毛の約90%はケラチンで構成されています。ケラチンは、さまざまなアミノ酸が結合して作られます。

ビオチンは、このアミノ酸の代謝を助ける酵素の補酵素として働き、ケラチンの合成をスムーズに進めるために重要な役割を担っています。

もしビオチンが不足すると、ケラチンの合成が滞りやすくなります。

その結果、新しく生えてくる髪が細くなったり、弱くなったり、あるいは正常なヘアサイクル(毛周期)が乱れて抜け毛が増えたりする可能性が考えられます。

ビオチンの主な健康効果

| 対象 | 期待される主な働き | 不足時の影響 |

|---|---|---|

| 髪 | ケラチンタンパク質の合成をサポートする | 脱毛、白髪化の促進(動物実験) |

| 皮膚・粘膜 | 皮膚の炎症を抑え、健康な状態を維持する | 皮膚炎(アトピー性など)、結膜炎 |

| その他 | エネルギー代謝、糖の代謝を助ける | 倦怠感、食欲不振、筋肉痛 |

皮膚や粘膜の健康維持にも寄与

ビオチンは、髪だけでなく皮膚や粘膜の健康維持にも不可欠です。ビオチンは、皮膚の炎症を引き起こすヒスタミンの生成を抑える働きや、皮膚の細胞の再生を促す働きに関与しています。

アトピー性皮膚炎の患者において、ビオチンの投与が症状の改善に役立ったという報告もあり、皮膚科領域でも注目される栄養素です。

頭皮も皮膚の一部であるため、ビオチンが不足すれば頭皮環境が悪化し、フケやかゆみ、炎症などが起こりやすくなります。不健康な頭皮環境は、抜け毛や薄毛の間接的な原因となります。

ビオチンが不足するとどうなるか

ビオチンが不足した状態を「ビオチン欠乏症」と呼びます。

ただし、前述の通り、ビオチンは多くの食品に含まれ、腸内細菌によっても作られるため、通常の食生活を送る健康な人がビオチン欠乏症になることは非常に稀です。

しかし、何らかの理由で欠乏症が発生した場合、以下のような多様な症状が現れることが知られています。

ビオチン欠乏症の代表的な症状

ビオチン欠乏症が進行すると、体はエネルギー産生や細胞の維持が困難になり、特に新陳代謝が活発な組織(皮膚や髪)に影響が出やすくなります。

- 皮膚症状(鱗状の皮膚炎、湿疹、アトピー性皮膚炎の悪化)

- 毛髪症状(脱毛、白髪)

- 神経症状(倦怠感、うつ症状、筋肉痛、知覚過敏)

これらの症状の中で「脱毛」が明確に含まれていることが、ビオチンと髪の健康が密接に関連している証拠とされています。

アビジンが引き起こす「ビオチン欠乏症」のリスク

生卵の摂取とビオチン吸収阻害

これまでに解説した通り、生卵の卵白に含まれるアビジンは、ビオチンの吸収を阻害します。この作用自体は、生卵を1個食べただけでも起こり得ます。

しかし、それが即座に「ビオチン欠乏症」につながるわけではありません。

ビオチン欠乏症は、アビジンの摂取によって「体内のビオチンが枯渇した状態」が長期間続くことで初めて発症します。

私たちの体にはビオチンの蓄えがあり、また腸内細菌からの供給もあるため、一時的に吸収が阻害されても、その「バッファー(緩衝機能)」によって健康が維持されます。

リスクが高まるのは、このバッファーを超えるほどの大量のアビジンが、継続的に体内に入り続けた場合です。

ビオチン欠乏症の主な症状(皮膚炎、脱毛)

ビオチン欠乏症の初期症状としては、皮膚の乾燥や、口角炎、舌炎といった粘膜の異常が現れることが多いです。これが進行すると、顔面や四肢に赤い発疹(鱗屑性皮膚炎)が広がることがあります。

毛髪に関しては、まず髪質が細く、もろくなる変化が見られ、やがて脱毛が顕著になります。脱毛は頭髪だけでなく、眉毛やまつ毛にも及ぶことがあります。

これらの症状は、アビジンの摂取(生卵の大量摂取)を中止し、ビオチンを適切に補給(食事の改善やサプリメント)することで、多くの場合改善に向かいます。

もし生卵を食べる習慣があり、かつ上記のような皮膚や髪の異常を感じた場合は、一度食生活を見直し、医療機関に相談することを推奨します。

アビジン摂取によるリスク要因

| 要因 | 説明 | リスク度 |

|---|---|---|

| 摂取量 | 1日に十数個など、社会通念を逸脱した量 | 高 |

| 摂取期間 | 数ヶ月〜数年単位での長期継続 | 高 |

| 腸内環境 | 抗生物質の長期服用などで腸内細菌が減少している | 中 |

どのくらいの生卵を食べると危険か

これが最も気になる点ですが、「1日に何個までなら絶対安全」といった明確な基準(耐容上限量)は、アビジンに関しては設定されていません。

なぜなら、先述の通り、通常の食生活では問題にならないことが前提とされているからです。

1日に何個も長期間食べ続けた場合

過去にビオチン欠乏症を発症した事例報告を見ると、その摂取量は「1日に生卵6個を数ヶ月間」「1日に生卵12個を長期間」といったレベルです。

これは、一般的な「卵かけご飯」や「すき焼き」で食べる量を遥かに超えています。

毎日欠かさず、複数の生卵を「卵白ごと」食べ続ける生活をしなければ、アビジンによるビオチン欠乏症、そしてそれに伴う脱毛を心配する必要はほとんどないと考えてよいでしょう。

通常の食生活では心配無用

例えば、「朝食に卵かけご飯を1杯食べる」という習慣があったとしても、それ以外の食事(昼食・夕食)から十分なビオチンが摂取できていれば、体内のビオチンレベルが欠乏状態に陥ることは考えにくいです。

また、多くの人は毎日生卵を食べるわけではありません。週に数回程度であれば、アビジンの影響は無視できるレベルです。

生卵のメリット・デメリットを正しく理解し、過度に恐れることなく、バランスの取れた食生活の一部として取り入れることが現実的です。

ビオチン不足だけじゃない 抜け毛の多様な原因

男性型脱毛症(AGA)の影響

もしあなたが男性で、抜け毛や薄毛に悩んでいる場合、「生卵(ビオチン不足)」を疑うよりも先に、まず「男性型脱毛症(AGA: Androgenetic Alopecia)」を考慮する必要があります。

成人男性の抜け毛の大部分は、このAGAが原因であると考えられています。

AGAは、男性ホルモン(テストステロン)が頭皮で「ジヒドロテストステロン(DHT)」という強力なホルモンに変換されることによって引き起こされます。

このDHTが、髪の毛の成長期を短縮させ、髪が太く長く育つ前に抜け落ちるように指令を出します。これにより、徐々に髪が細く短くなり(軟毛化)、地肌が目立つようになります。

AGAは遺伝的要因やホルモンバランスが関与する進行性の症状であり、ビオチン不足による脱毛とは根本的な原因が異なります。

AGAの場合、生卵を避けても、ビオチンサプリを飲んでも、進行を止めることはできません。専門のクリニックでの診断と、適切な治療(フィナステリドやミノキシジルなど)が必要です。

生活習慣の乱れ(食生活、睡眠)

髪の毛は、私たちが食べたものから作られます。栄養バランスの偏った食事は、髪の成長に悪影響を与えます。

例えば、過度なダイエットや、ジャンクフード・脂っこい食事ばかりの生活は、髪の材料となるタンパク質や、頭皮環境を整えるビタミン・ミネラルの不足を招きます。

ビオチンだけでなく、タンパク質、亜鉛、ビタミンB群(B2, B6など)も髪の成長に重要です。

また、睡眠不足も大敵です。髪の成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。十分な睡眠時間が確保できないと、髪の細胞分裂や修復が追いつかず、健康な髪が育ちにくくなります。

抜け毛につながる主な生活要因

- 栄養バランスの悪い食事(タンパク質・ビタミン・ミネラル不足)

- 睡眠不足(成長ホルモンの分泌低下)

- 過度な飲酒・喫煙(血行不良、ビタミン消費)

ストレスによる頭皮環境の悪化

精神的なストレスも、抜け毛の大きな引き金となります。強いストレスを感じると、自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位な状態が続きます。

交感神経が優位になると、血管が収縮し、頭皮への血流が悪化します。血流が悪くなると、髪の毛根(毛母細胞)に十分な酸素や栄養素が届かなくなり、髪の成長が妨げられます。

また、ストレスはホルモンバランスの乱れや、皮脂の過剰分泌を引き起こすこともあります。

皮脂が過剰になると頭皮が汚れやすくなり、雑菌が繁殖して炎症(脂漏性皮膚炎など)を起こし、抜け毛につながるケースもあります。

卵以外の要因も考慮することが大切

このように、抜け毛の原因は非常に多様です。生卵のアビジンによるビオチン不足は、その中のごく一部の、しかも非常に稀な要因に過ぎません。

もし抜け毛が気になるのであれば、生卵を犯人扱いする前に、まず自身の生活習慣(食事、睡眠、ストレス)や、AGAの可能性(遺伝、抜け方の特徴)を総合的に見直すことが、問題解決への近道となります。

髪のためにできる!ビオチンを賢く摂取する方法

ビオチンを多く含む食品

ビオチンは、特定の食品に極端に集中しているわけではなく、多くの食品に(量は様々ですが)含まれています。腸内細菌による合成もあるため、極端な偏食を避ければ不足しにくい栄養素です。

特にビオチンの含有量が多いとされる食品群を知っておくことは、バランスの良い食事を心がける上で役立ちます。

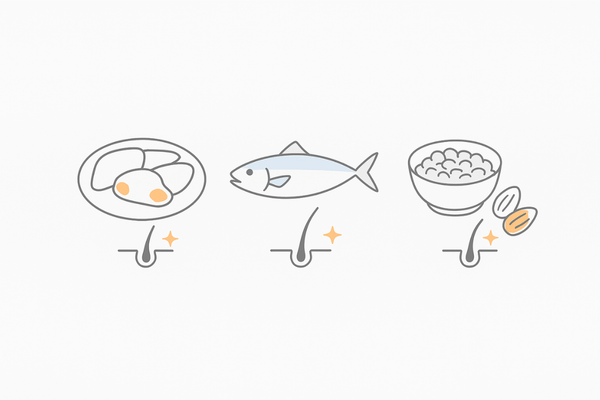

ビオチンを豊富に含む食品群

| 食品カテゴリー | 代表的な食品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| レバー類 | 鶏レバー、豚レバー、牛レバー | 含有量が非常に多い。鉄分やビタミンAも豊富。 |

| 魚介類 | サバ、イワシ、アサリ、カレイ | 青魚は良質な脂質(EPA/DHA)も摂れる。 |

| 豆類・ナッツ類 | 大豆(納豆)、ピーナッツ、アーモンド | 植物性タンパク質やビタミンEも豊富。 |

このほか、キノコ類(特にマイタケ)や野菜類(ほうれん草、カリフラワーなど)にもビオチンは含まれています。

卵の「黄身」はビオチンの供給源

ここで卵の話に戻りますが、前述の通り、卵の「卵黄(きみ)」はビオチンを豊富に含む優れた供給源です。

生卵の卵白(アビジン)が卵黄のビオチン吸収を妨げる可能性はありますが、加熱調理すればその問題は解決します。

加熱した卵(ゆで卵や目玉焼き)は、アビジンを無力化しつつ、卵黄のビオチンと、卵全体の良質なタンパク質を効率よく摂取できる、髪にとって理想的な食品の一つと言えます。

卵を食べる際は、アビジンを恐れるのではなく、加熱してビオチンとタンパク質をしっかり摂ることを意識しましょう。

バランスの良い食事の重要性

髪の健康を維持するためには、ビオチンだけを大量に摂取しても効果は限定的です。

髪はタンパク質(ケラチン)でできており、そのタンパク質を合成するためには亜鉛が、頭皮の血行を良くするためにはビタミンEが、といった具合に、多くの栄養素がチームとして働いています。

特定の栄養素だけを偏って摂るのではなく、主食・主菜・副菜をそろえ、タンパク質、ビタミン、ミネラルをまんべんなく摂取する「バランスの良い食事」こそが、抜け毛予防の基本であり、最も重要な対策です。

ビオチンが豊富なレバーや魚介類、タンパク質が豊富な卵や肉、ビタミン・ミネラルが豊富な野菜や海藻類。これらを日々の食事にうまく組み込んでいくことが大切です。

サプリメント利用の考え方

通常の食事でビオチンが不足することは稀ですが、食生活が不規則で栄養バランスに自信がない場合や、皮膚炎などの症状が既に出ている場合には、サプリメントで補うという選択肢もあります。

ビオチンは水溶性ビタミンのため、過剰に摂取しても尿として排出されやすく、副作用のリスクは低いとされています。ただし、サプリメントはあくまで「栄養補助食品」です。

食事の基本を整えた上での補助として利用すべきであり、サプリメントを飲んでいるからといって食生活が乱れていては本末転倒です。

また、抜け毛の原因がAGAである場合、ビオチンサプリを飲んでもAGAの進行は止まりません。抜け毛の原因を自己判断せず、サプリメントの使用も含めて専門家に相談することが賢明です。

食品別検証に戻る

卵と上手に付き合うためのQ&A

- 温泉卵や半熟卵は大丈夫?

-

アビジンを失活させるには「加熱」が必要ですが、どの程度の加熱で十分なのかは気になるところです。

アビジンは、卵白が完全に凝固する温度(約80℃以上)でほぼ失活すると考えられています。

温泉卵や半熟卵(目玉焼きなど)は、卵白の一部がまだ液状(透明~半透明)の部分が残っていることがあります。この部分は、アビジンがまだ活性を持っている可能性があります。

卵の加熱状態とアビジン

調理法 卵白の状態 アビジンの影響 生卵 透明・液状 活性あり(影響大) 温泉卵・半熟卵 一部液状・半凝固 活性が残存(影響中) 固ゆで卵・卵焼き 完全に白く凝固 ほぼ失活(影響小) ただし、温泉卵や半熟卵をたまに食べる程度であれば、そのアビジンの影響は生卵と同様に気にする必要はありません。

もしビオチンの吸収阻害を限りなくゼロにしたいと考えるのであれば、卵白が完全に固まった「固ゆで卵」や「しっかり焼いた卵焼き」を選ぶのが最も確実です。

- 卵かけご飯(TKG)は避けるべき?

-

卵かけご飯(TKG)は、生卵を丸ごと1個使うため、アビジンを摂取することになります。しかし、前述の通り、毎日何杯も食べ続けるのでなければ、ビオチン欠乏症を引き起こすリスクは極めて低いです。

卵かけご飯には、卵黄のビオチンやタンパク質、ご飯の炭水化物(エネルギー源)を手軽に摂取できるというメリットもあります。

アビジンのデメリットを過剰に恐れて卵かけご飯を一切食べない、というのはバランスを欠いた考え方かもしれません。

もし心配であれば、「卵かけご飯は週に数回までにする」「他の食事でビオチン豊富な食品(納豆や魚など)を意識して摂る」「毎日食べたい場合は、加熱した卵料理(目玉焼き丼など)とローテーションする」といった工夫をするのが現実的でしょう。

- 1日に何個までなら卵を食べても良い?

-

これはアビジンの問題というよりは、コレステロールなどを含む卵全体の摂取量の問題としてよく議論されます。

かつては「卵は1日1個まで」と言われることもありましたが、近年の研究では、健康な人であれば食事から摂取するコレステロールが血中コレステロール値に与える影響は限定的であるとされ、1日に2~3個程度の卵を食べても健康上の問題はないとする見解が主流です。

ただし、これは「加熱した卵」を前提とした場合の話です。「生卵」を1日に2~3個毎日食べ続ければ、アビジン摂取量が蓄積し、ビオチン欠乏のリスクが(低いとはいえ)生じてきます。

結論として、加熱調理した卵であれば1日2個程度は問題なく、生卵での摂取は多くても1日1個程度にとどめ、かつ毎日続けない方が賢明と言えるでしょう。

- ビオチン欠乏症のセルフチェックは?

-

ビオチン欠乏症の症状(皮膚炎、脱毛)は、他の疾患(アトピー、AGA、脂漏性皮膚炎など)の症状と似ているため、自己判断は困難です。

ただし、以下の全ての項目に当てはまる場合は、ビオチン不足の可能性を考慮する必要があるかもしれません。

- 日常的に(ほぼ毎日)、複数の生卵を摂取する習慣がある。

- 原因不明の皮膚炎(特に顔や手足)や、結膜炎に悩んでいる。

- 頭髪だけでなく、眉毛やまつ毛なども含めて全体的に毛が抜ける。

これらに当てはまる場合、まずは生卵の摂取を中止し、皮膚科などの医療機関を受診してください。血液検査などでビオチンの血中濃度を測定することで、診断が可能です。

- 生卵を毎日1個食べたらハゲますか?

-

生卵を毎日1個食べる習慣(例えば卵かけご飯)だけで、直ちにハゲる(ビオチン欠乏症による脱毛)可能性は極めて低いです。

私たちの体は、他の食事からのビオチン摂取や腸内細菌によるビオチン合成によって、1個分の生卵に含まれるアビジンの影響を十分にカバーできると考えられます。

ただし、他にビオチン不足を助長する要因(極端な偏食、抗生物質の長期服用など)が重なった場合は、リスクがゼロとは言い切れません。

もし抜け毛が気になるのであれば、毎日生卵を食べる習慣を見直し、加熱した卵と交互にするなどの工夫を推奨します。

- アビジンは加熱すれば本当に安全ですか?

-

はい、安全です。アビジンは熱に弱いタンパク質であり、卵白が白く固まる程度の十分な加熱(80℃以上目安)によってその構造が変わり、ビオチンと結合する能力を失います(熱変性)。

したがって、ゆで卵、目玉焼き、卵焼き、スクランブルエッグなど、一般的な加熱調理をした卵であれば、アビジンによるビオチン吸収阻害の心配はなくなります。

卵黄に含まれるビオチンや良質なタンパク質を安全に摂取できるため、加熱調理は非常に有効な対策です。

- ビオチンサプリを飲めば抜け毛は治りますか?

-

もし抜け毛の原因が「ビオチン欠乏症」であるならば、ビオチンサプリの摂取は症状の改善に非常に有効です。

しかし、成人男性の抜け毛のほとんどは「男性型脱毛症(AGA)」が原因です。AGAはビオチン不足ではなく、男性ホルモンの影響によって引き起こされます。

そのため、AGAの方がビオチンサプリを飲んでも、抜け毛の進行を止める効果は期待できません。まずはご自身の抜け毛の原因が何であるかを特定することが重要です。

- 抜け毛が気になる場合、まず何をすべきですか?

-

まず、生卵の摂取を心配するよりも、ご自身の抜け毛がAGAのパターン(生え際の後退、頭頂部の薄毛など)に当てはまらないか確認してください。

AGAの疑いがある場合は、自己判断で対策(育毛剤やサプリなど)を始める前に、皮膚科やAGA専門クリニックを受診し、医師の診断を受けることが最も重要です。

また、AGAでない場合でも、睡眠不足、栄養バランスの悪い食事、過度なストレスなどが抜け毛の原因となることがあります。

ご自身の生活習慣全体を見直すことも、抜け毛対策の第一歩となります。

Reference

KRABBE, Jeffrey P. Biotin Deficiency Caused By Long-Term Raw Egg Consumption: A Case Report. Nutritional Perspectives: Journal of the Council on Nutrition, 2023, 46.3.

TRÜEB, Ralph M. Serum biotin levels in women complaining of hair loss. International journal of trichology, 2016, 8.2: 73-77.

JUNG, Jina; KWON, Ki Han. Rethinking of positive effects of eggs on hair in East Asia. Journal of Cosmetic Dermatology, 2023, 22.3: 737-743.

BAUGH, C. M.; MALONE, J. H.; BUTTERWORTH JR, C. E. Human biotin deficiency: a case history of biotin deficiency induced by raw egg consumption in a cirrhotic patient. The American Journal of Clinical Nutrition, 1968, 21.2: 173-182.

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

TRÜEB, Ralph M. Nutritional disorders of the hair and their management. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 111-223.

SWEETMAN, Lawrence, et al. Clinical and metabolic abnormalities in a boy with dietary deficiency of biotin. Pediatrics, 1981, 68.4: 553-558.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.