AGA治療でミノタブ(ミノキシジルタブレット)を始めたものの、顔や手足の「むくみ」が気になっていませんか?発毛効果を期待する一方で、副作用かもしれない症状が出ると不安になるものです。

この記事ではミノタブによるむくみがなぜ起こるのか、その原因を分かりやすく解説します。

さらに、日常生活でできる具体的なむくみ対策や、服用を続けるうえで知っておくべき重要な注意事項を詳しく紹介します。

正しい知識をもってむくみに対処し、安心して治療を継続するための一助としてください。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜミノタブで「むくみ」が起こるのか

ミノタブ(ミノキシジルタブレット)でむくみが起こる主な理由は、有効成分であるミノキシジルの「血管拡張作用」が体内の水分バランスに影響を与えるためです。

体が水分を排出しにくくなることが直接的な原因です。

ミノキシジルの血管拡張作用

ミノキシジルは、もともと高血圧の治療薬(降圧剤)として開発された背景があります。その主な働きは、血管を強制的に広げる(拡張させる)ことです。

血管が広がると血流が良くなり、血圧が下がります。AGA治療においては、この血流改善効果が頭皮の毛乳頭細胞に作用し、発毛を促すと考えられています。

しかし、この血管拡張作用は頭皮だけでなく全身に及びます。全身の血管が拡張すると体は血圧を一定に保とうと反応します。この防御反応が、むくみにつながるのです。

水分・ナトリウムの排出抑制

血管が拡張して血圧が下がると、体は「体内の水分量(血液量)が足りない」と誤解することがあります。その結果、腎臓での水分やナトリウム(塩分)の再吸収を促すホルモンの分泌が活発になります。

つまり、本来なら尿として排出されるべき水分や塩分が、体内に余計に溜め込まれてしまう状態になります。これが「水分貯留」と呼ばれる現象です。

体内の水分バランスの変化

体内に保持される水分量が増えると血液中の水分が血管の外(細胞と細胞の間)に漏れ出しやすくなります。この漏れ出した余分な水分が、皮膚の下に溜まった状態が「むくみ(浮腫)」の正体です。

特に皮膚が薄い部分やまぶた、重力の影響を受けやすい下半身(足)に症状が現れやすくなります。

むくみが出やすい人の傾向

ミノタブを服用したすべての人にむくみが出るわけではありません。体質や生活習慣によって症状の出やすさには個人差があります。

以下のような特徴がある人は、むくみが出やすい傾向にあるため注意が必要です。

むくみが出やすい生活習慣

| 習慣 | 理由 |

|---|---|

| 塩分の多い食事が好き | 塩分(ナトリウム)は水分を抱え込む性質があるため。 |

| 長時間同じ姿勢 | デスクワークや立ち仕事は重力で足の血流が滞りやすい。 |

| 運動不足 | 筋肉(特にふくらはぎ)のポンプ作用が弱まり、血流が停滞する。 |

| アルコールの多飲 | アルコールは一時的に血管を拡張させ、水分バランスを崩す。 |

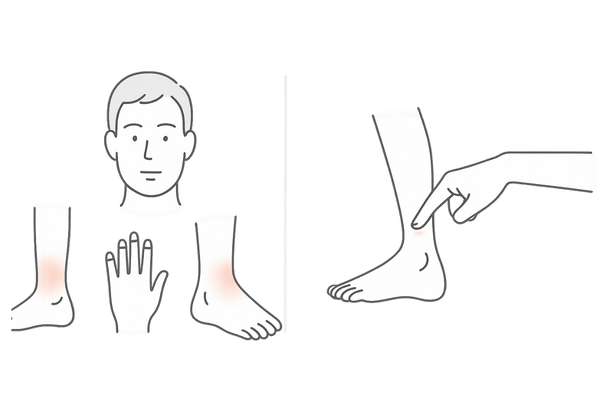

ミノタブによるむくみの具体的な症状

ミノタブが原因で起こるむくみは体の特定の部位に顕著に現れることが特徴です。多くの場合、朝と夕方で症状の出方が変わります。

顔やまぶたの腫れぼったさ

最も自覚しやすい症状の一つが、顔やまぶたのむくみです。特に朝起きた時に「顔がパンパンに腫れている」「まぶたが重く、目が開きにくい」といった感覚を覚えることがあります。

これは、寝ている間は体が水平になっているため、水分が顔周りに移動しやすいために起こります。ミノタブ服用前はなかった症状であれば、薬の影響を疑う必要があります。

手足(特に足首やふくらはぎ)のむくみ

日中活動していると、重力の影響で水分は体の下の方、つまり足へと溜まっていきます。

夕方になると「靴がきつく感じる」「靴下の跡がくっきりと残って消えない」といった症状が現れます。足首やふくらはぎは、むくみが顕著に出やすい部位です。

指のむくみと圧迫感

手の指もむくみが出やすい部位です。

「朝、指がこわばる感じがする」「普段している指輪がきつくなる、または外しにくくなる」といった症状も、むくみのサインである可能性があります。

むくみのセルフチェック方法

自分にむくみが出ているか簡易的に確認する方法があります。「圧痕性浮腫(あっこんせいふしゅ)」のチェックと呼ばれます。

むくんでいると思われる場所(例えば、すねの骨の上あたり)を、指で5秒ほど強く圧迫します。その後、指を離してみてください。

通常であれば皮膚はすぐに元に戻りますが、むくみがある場合、指で押した跡がくぼんだまま、すぐには戻りません。このくぼみが戻るまでに時間がかかるほど、むくみが強いと判断できます。

日常生活でできるミノタブのむくみ対策【食事編】

ミノタブ服用中のむくみ対策として日々の食生活を見直し、特に塩分(ナトリウム)の摂取量をコントロールすることが非常に重要です。体内の水分バランスを整える食事を心がけましょう。

塩分(ナトリウム)摂取を控える

塩分の主成分であるナトリウムには水分を体内に溜め込む性質があります。ミノタブの作用でただでさえ水分を排出しにくい状態になっているところに塩分を多く摂取すると、むくみは悪化しやすくなります。

厚生労働省が示す「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、成人男性の1日あたりの食塩摂取目標量を7.5g未満としています。まずはこの数値を意識することが大切です。

注意したい塩分の多い食品

| 食品カテゴリー | 具体例 |

|---|---|

| 加工食品 | ハム、ソーセージ、ちくわ、かまぼこ |

| インスタント・外食 | カップ麺、ラーメン(特にスープ)、丼もの、ファストフード |

| 調味料・その他 | 醤油、味噌、漬物、梅干し、スナック菓子 |

これらを完全に断つのは難しくても、ラーメンのスープを残す、加工食品の頻度を減らす、減塩タイプの調味料を選ぶといった工夫が有効です。

カリウムを多く含む食品を摂る

カリウムは体内の余分なナトリウムと水分を尿として排出するのを助ける働きを持つミネラルです。塩分を摂りすぎてしまったと感じた時はカリウムを意識的に摂取すると良いでしょう。

ただし、腎臓の機能が低下している人や特定の薬(利尿薬など)を服用している人は、カリウムの摂取制限が必要な場合があります。

持病がある場合は、必ず医師に相談してください。

カリウムが豊富な食材例

| カテゴリー | 食材 |

|---|---|

| 野菜 | ほうれん草、小松菜、アボカド、かぼちゃ |

| 果物 | バナナ、キウイフルーツ、メロン |

| その他 | 納豆、海藻類(わかめ、ひじき)、芋類(さつまいも、じゃがいも) |

カリウムは水に溶けやすいため、生で食べるか煮物やスープなど汁ごと食べられる調理法が効率的です。

水分の摂り方を工夫する

「むくむのが怖いから」と水分を極端に控えるのは逆効果です。水分摂取量が不足すると、体はかえって水分を溜め込もうと反応し、血液の濃度も上がってしまいます。

大切なのは「飲み方」です。

喉が渇いたと感じる前にコップ1杯程度の水や白湯、ノンカフェインのお茶などを1日の中でこまめに分けて飲むようにしましょう。一度に大量の水を飲む(がぶ飲みする)のは避けてください。

また、アルコールやカフェインの多い飲み物は利尿作用がありますが、その後の水分バランスを崩す原因にもなるため、摂取量には注意が必要です。

日常生活でできるミノタブのむくみ対策【行動・運動編】

食事の見直しとあわせて体を適度に動かし、血流を促す生活習慣を取り入れることで、むくみの予防と改善が期待できます。

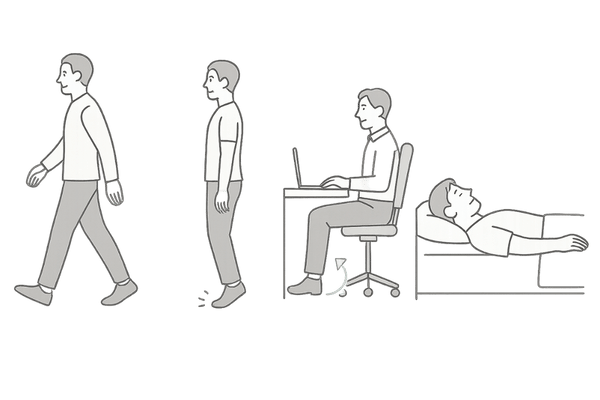

適度な運動で血流を促す

むくみ、特に足のむくみ解消には、ふくらはぎの筋肉を動かすことが非常に効果的です。

ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、下半身に溜まった血液や水分を心臓に向かって押し戻す「筋ポンプ作用」の役割を担っています。

激しい運動は必要ありません。日常生活の中で以下のような運動を取り入れてみましょう。

おすすめの軽い運動

| 運動名 | 方法 |

|---|---|

| ウォーキング | 少し大股でふくらはぎの筋肉を意識しながら歩く。 |

| カーフレイズ | 立った状態でかかとの上げ下ろしをゆっくり繰り返す。 |

| 足首回し | 座った状態で足首を内外にゆっくり回す。 |

これらの運動は血流を改善し、水分代謝を活発にします。

長時間同じ姿勢を避ける

デスクワークで座りっぱなし、あるいは接客業で立ちっぱなしなど長時間同じ姿勢を続けることは重力の影響で足の血流が滞る最大の原因の一つです。

血液やリンパ液の循環が悪くなると、水分が溜まりやすくなります。最低でも1時間に1回は姿勢を変えることを意識してください。

座っている場合は立ち上がって少し歩く、立ち仕事の場合はその場で足踏みをする、軽いストレッチ(アキレス腱伸ばしなど)を行うだけでも違いが出ます。

入浴で体を温め水圧を利用する

シャワーだけで済ませず、湯船に浸かる習慣もむくみ対策に有効です。体を温めることで全身の血行が良くなり、新陳代謝が活発になります。

また、湯船に浸かると体に水圧がかかります。この水圧が皮膚や血管に適度な圧力を加え、足に溜まった血液やリンパ液を心臓に戻すのを助けてくれます。

お湯の温度は熱すぎる(42℃以上)と体に負担がかかるため、38℃から40℃程度のぬるめのお湯に10分から15分程度ゆっくり浸かるのが良いでしょう。

就寝時の工夫とマッサージ

寝ている間に足に溜まった水分を効率よく上半身に戻す工夫も有効です。クッションやたたんだタオル、専用の足枕などを利用し、足を心臓よりも少し高い位置(10cm〜15cm程度)にして休みましょう。

また、入浴後など体が温まっている時に、足先から太ももの付け根に向かって優しくリンパを流すようにマッサージするのも血流改善に役立ちます。

むくみ対策としての利尿薬の併用

ミノタブによるむくみが強い場合、AGAクリニックでは医師の判断により利尿薬が併用されることがあります。ただしこれには専門的な管理が必要であり、自己判断での使用は絶対に避けるべきです。

利尿薬の役割とは

利尿薬はその名の通り、腎臓に作用して尿の量を増やし、体内の余分な水分やナトリウムを強制的に排出させる薬です。

ミノタブの副作用で体内に溜め込まれた水分を排出することで、むくみを軽減する効果が期待できます。AGA治療では「スピロノラクトン」という利尿薬が用いられることが多いです。

これはカリウムを保持しながら余分な水分を排出するタイプ(カリウム保持性利尿薬)で、男性ホルモンの働きを一部抑える作用も持つため、AGA治療の補助として使われることがあります。

自己判断での使用が危険な理由

利尿薬は強力な薬であり、専門知識なしに使用すると深刻な健康被害を引き起こす危険があります。

- 脱水症状: 水分を排出しすぎることで脱水症状や血圧の過度な低下を招くことがあります。

- 電解質バランスの異常: 体内のナトリウム、カリウム、カルシウムなどのミネラルバランスが崩れることがあります。特にカリウム値の異常は不整脈など心臓に重大な影響を及ぼす可能性があります。

インターネットなどで個人輸入した利尿薬をミノタブのむくみ対策として安易に使用することは非常に危険です。

併用は必ず医師の処方と管理下で

ミノタブと利尿薬の併用はむくみの程度、患者さんの体重変化、血液検査の結果(特に腎機能や電解質)、元々の健康状態などを医師が総合的に評価した上で判断します。

服用が開始された後も定期的な診察や検査で体の状態をチェックし、薬の量を微調整することが必要です。

むくみが辛い場合は、まず処方を受けたクリニックに相談し、適切な対処法を指示してもらいましょう。

むくみ以外にも注意したいミノタブの副作用

ミノタブは国内でAGA治療薬としては承認されていない(高血圧治療薬としては承認)ため、服用は医師の責任のもとで行われる「適応外使用」にあたります。

むくみ以外にも以下のような副作用が報告されており、服用を開始する前、また服用中もこれらの症状に注意を払う必要があります。

心血管系への影響

最も注意が必要なのが、心臓や血管への影響です。ミノキシジルは血管を拡張させ、心臓の働きを活発にする(心拍数を上げる)作用があります。

- 動悸、息切れ

- 頻脈(脈が速くなる)

- 胸の痛み、圧迫感

- 低血圧によるめまい、立ちくらみ

これらの症状が現れた場合は心臓に負担がかかっているサインかもしれません。

特にもともと心臓病(狭心症、心不全、不整脈など)や高血圧・低血圧の持病がある人は服用前に必ず医師に申告し、服用の可否を慎重に判断してもらう必要があります。

多毛症(体毛の増加)

ミノタブの効果は全身に及ぶため、頭髪だけでなく、腕、足、背中、顔(特に眉間やもみあげ周辺)など全身の体毛が濃くなったり、太くなったりすることがあります。

これは副作用としては頻度が高いものの一つです。発毛効果の裏返しとも言えますが、美容的な観点で気になる人も多い症状です。

初期脱毛

ミノタブ服用開始後、1ヶ月から2ヶ月程度の時期に、一時的に抜け毛が増加することがあります。

これは「初期脱毛」と呼ばれる現象で、ミノキシジルの作用によって乱れていたヘアサイクル(毛の生え変わり周期)がリセットされ、古い毛髪が新しい毛髪に押し出されるために起こります。

多くの場合、これは治療が順調に進んでいるサインであり、3ヶ月程度で落ち着き、その後新しい髪が生えてきます。

ミノタブ服用前に医師に伝えるべきこと

安全に治療を続けるため、服用開始前の問診では、ご自身の健康状態を正確に伝えることが重要です。

| 確認項目 | 申告すべき内容 |

|---|---|

| 現在の持病 | 心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧、低血圧など |

| 過去の病歴 | 上記に関わる大きな病気や手術の経験 |

| 服用中の薬 | 他の病院で処方されている薬、市販薬、サプリメント(特に降圧剤) |

| アレルギー歴 | 薬や食品に対するアレルギー |

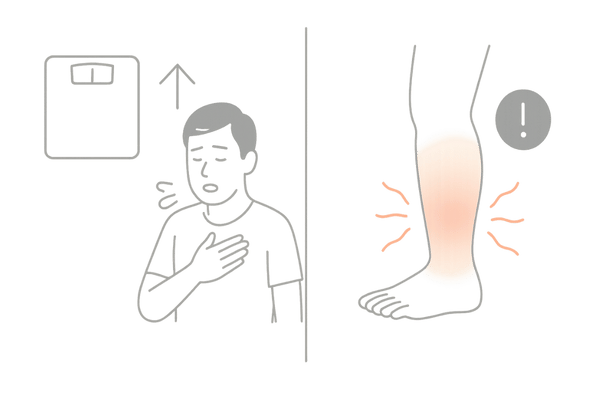

ミノタブ服用中に「危険なむくみ」を見分けるサイン

ミノタブによるむくみの多くは塩分調整や運動などのセルフケアで対応可能な範囲です。

しかし、中には心臓や腎臓など他の重大な問題が隠れている「危険なむくみ」のサインである場合があり、この見極めは非常に重要です。

急激な体重増加を伴うむくみ

むくみは体内の水分量が増加している状態です。体重測定は客観的にむくみの程度を把握する良い指標になります。

食事内容や運動量に大きな変化がないにもかかわらず、「1週間に2kg〜3kg以上」といった短期間での急激な体重増加が見られる場合、異常な量の水分が体内に溜まっている(重度の水分貯留)可能性があります。

これは心臓や腎臓に大きな負担がかかっているサインかもしれません。

息苦しさや胸の痛みを伴うむくみ

最も警戒すべきサインです。むくみと同時に以下のような症状が現れた場合は、心不全など心臓機能の低下が強く疑われます。

- 少し動いただけでの息切れ、動悸

- 横になると咳が出る、息苦しくて眠れない

- 胸の痛みや圧迫感

これらの症状は心臓のポンプ機能が弱まり、肺に水が溜まっている(肺水腫)可能性も示唆します。命に関わる危険な状態であり、直ちに医療機関を受診する必要があります。

左右非対称のむくみや痛みを伴うむくみ

ミノタブによるむくみは基本的に両足や顔全体など左右対称に現れることが多いです。

もし「片足だけが異常にむくむ」「むくんでいる部分に赤みや熱感、痛みを伴う」といった場合はミノタブの副作用とは別の原因(例:深部静脈血栓症、蜂窩織炎など)が考えられます。

これも速やかな受診が必要です。

いつ医師に相談すべきか

セルフケアを1〜2週間試してもむくみが全く改善しない場合や、日常生活に支障が出るほどむくみが強い場合は、我慢せずに処方を受けたクリニックに相談してください。

そして、上記で挙げた「急激な体重増加」「息苦しさや胸痛」などの危険なサインが見られた場合は様子を見るのではなく、直ちに服用を中止し、処方医または循環器内科などの専門医を受診してください。

ミノタブのむくみ対策や服用に関するQ&A

ミノタブのむくみ対策や服用に関する、よく寄せられる疑問についてお答えします。

- むくみはいつから始まっていつまで続きますか?

-

むくみが出始める時期や、続く期間には非常に個人差が大きいです。服用開始後、数週間から数ヶ月で自覚することが多いですが、服用量や体質によって異なります。

体が薬に慣れるにつれて徐々に軽減していく人もいれば、服用を継続している間はむくみが続く人もいます。セルフケアで改善しない場合は医師に相談しましょう。

- ミノタブの服用量を減らせばむくみは治まりますか?

-

服用量を減らすことで、むくみが軽減する可能性はあります。副作用は薬の量に依存することが多いためです。

しかし自己判断で服用量を減らしてしまうと、期待していた発毛効果まで弱くなってしまう恐れがあります。

必ず処方した医師にむくみの状態を正確に伝え、医師の判断のもとで服用量を調整してもらってください。

- むくみ対策の市販サプリメントを飲んでも良いですか?

-

カリウムなど、むくみ対策を謳ったサプリメントも市販されています。

しかしミノタブや、場合によっては利尿薬を服用している最中にこれらのサプリメントを自己判断で摂取することは推奨されません。特にカリウムは、過剰に摂取すると高カリウム血症という危険な不整脈を引き起こす可能性があります。

まずは食事からの摂取を基本とし、サプリメントを利用したい場合は必ず医師に相談してください。

- むくみが出たらすぐに服用を中止すべきですか?

-

むくみの程度によります。靴下の跡がつく、朝少し顔が腫れぼったいといった軽度のむくみであれば、まずは塩分を控える、運動をするといったセルフケアを試みてください。

しかし、むくみが日常生活に支障をきたすほど強い場合や、息切れ・動悸・急激な体重増加といった他の症状を伴う場合は自己判断で継続せず、直ちに医師に連絡し指示を仰いでください。

- ミノタブの服用をやめたらむくみは消えますか?

-

もしむくみの原因がミノタブの服用によるものであれば、服用を中止すれば数日から数週間かけて体内の水分バランスが元に戻り、むくみは改善していくことが一般的です。

ただし、服用を中止するとミノタブによる発毛効果も失われ、AGAが再び進行する可能性が高いです。

中止するかの判断も、むくみの程度と発毛効果を天秤にかけ、医師とよく相談することが重要です。

参考文献

JIMENEZ‐CAUHE, Juan, et al. Safety of low‐dose oral minoxidil treatment for hair loss. A systematic review and pooled‐analysis of individual patient data. Dermatologic therapy, 2020, 33.6: e14106.

CIULKIEWICZ, Łukasz, et al. An overview of incidence and mechanisms promoting weight gain as an adverse effect of oral minoxidil therapy for androgenetic alopecia. 2024.

RANDOLPH, Michael; TOSTI, Antonella. Oral minoxidil treatment for hair loss: a review of efficacy and safety. Journal of the American Academy of Dermatology, 2021, 84.3: 737-746.

ONG, Michael M.; LI, Yingjoy; LIPNER, Shari R. Oral Minoxidil for Alopecia Treatment: Risks, Benefits, and Recommendations. American Journal of Clinical Dermatology, 2025, 1-19.

JOHN, Jared Marc; SINCLAIR, Rodney. Safety and tolerability of low-dose oral minoxidil in adolescents: a retrospective review. Journal of the American Academy of Dermatology, 2023, 88.2: 502-504.

DESAI, Deesha, et al. Impact of underlying medical conditions and medications on edema development in alopecia patients treated with low-dose oral minoxidil: A retrospective study. JAAD International, 2025, 22: 32-34.