最近抜け毛が増えた、髪のボリュームが減ったと感じていませんか。鏡を見るたびに生え際や頭頂部が気になるという悩みは、多くの男性が抱えるものです。

その「はげ」の悩み、もしかしたら男性型脱毛症(AGA)かもしれません。なぜ自分だけがと不安になるかもしれませんが、その原因は一つではありません。

この記事では男性型脱毛症がなぜ起こるのか、その主な原因を遺伝やホルモンの観点から解き明かします。

さらに、日常生活で実践できる予防対策、適切なヘアケア、専門機関での対応まで、あなたの疑問や不安に応える情報を網羅的に解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

男性型脱毛症(AGA)とは何か

男性型脱毛症(AndrogeneticAlopecia、略してAGA)は、成人男性に最も多く見られる脱毛症の形態です。

思春期以降に始まり、徐々に進行するのが特徴で、髪の毛が薄くなる、または抜け落ちていく状態を指します。特定のパターンで薄毛が進行することが一般的です。

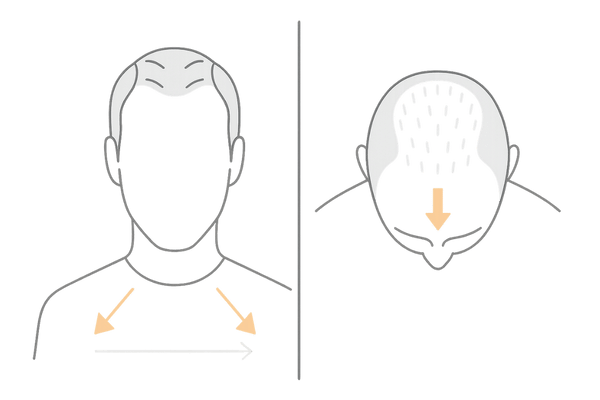

AGAの進行パターン

AGAの進行にはいくつかの典型的なパターンが存在します。代表的なのは前頭部の生え際が後退していくパターン(M字型)と、頭頂部(つむじ周辺)から薄くなるパターン(O字型)です。

これら両方が同時に進行する場合もあります。進行の速度やパターンには個人差が大きく、どの年齢で始まり、どの程度進むかは人それぞれ異なります。

進行度合いを分類する方法として、国際的に「ハミルトン・ノーウッド分類」が広く用いられています。

日本人男性におけるAGAの割合

日本人男性におけるAGAの有病率は年代とともに上昇する傾向にあります。

報告によれば、20代で約10%、30代で約20%、40代で約30%、50代以降では40%以上と、年齢が上がるにつれてその割合は高くなります。

全体として、日本人男性の約3人に1人がAGAであると推定されており、非常に一般的な悩みであることがわかります。

自分だけが特別というわけではなく、多くの人が同じ問題を抱えているのです。

AGAと他の脱毛症との違い

男性の「はげ」を引き起こす脱毛症はAGAだけではありません。例えば「円形脱毛症」は自己免疫疾患の一種と考えられており、前触れなく円形や楕円形に髪が突然抜け落ちるのが特徴です。

また、「脂漏性脱毛症」は過剰な皮脂分泌により頭皮環境が悪化し、炎症が起きて脱毛につながる状態です。

AGAはこれらとは異なり、特定の男性ホルモンの影響で髪の成長サイクルが乱れることが主な原因であり、進行の仕方も緩やかである点が大きな違いです。

世代別の特徴・症状について詳しく見る

はげの年齢による特徴|世代別の症状と対策

50代からの薄毛治療 – 年代別の特徴と対策

男性の「はげ」を引き起こす主な原因

男性の「はげ」、特にAGAの主な原因は、遺伝的要因と男性ホルモンの影響が複雑に絡み合って生じます。これらの要因が組み合わさることで髪の成長サイクルが短縮し、結果として薄毛が進行します。

遺伝的要因の影響

AGAの発症には遺伝が深く関わっています。特に母方の祖父がAGAであった場合、その影響を受けやすいという説が広く知られています。

具体的には、男性ホルモンに対する感受性の高さ、つまりアンドロゲンレセプター(男性ホルモン受容体)の感受性が遺伝によって決まる部分が大きいと考えられています。

感受性が高いと後述する男性ホルモンの影響を受けやすくなり、AGAを発症しやすくなります。

ただし、遺伝的要因があるからといって必ず発症するわけではなく、あくまで「発症しやすい体質」を受け継ぐという意味合いが強いです。

男性ホルモン(DHT)の関与

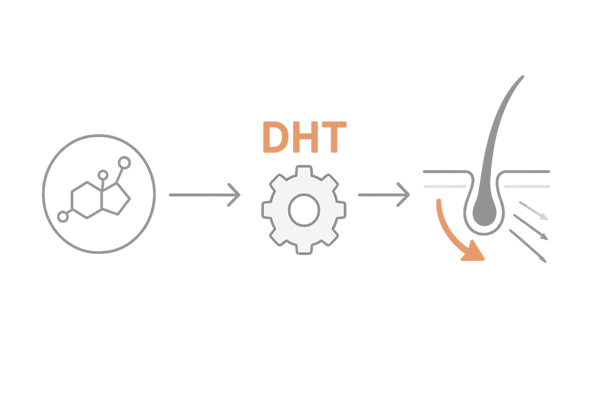

AGAの直接的な引き金となるのが、ジヒドロテストステロン(DHT)と呼ばれる強力な男性ホルモンです。

体内の男性ホルモンであるテストステロンが、5αリダクターゼという酵素によってDHTに変換されます。このDHTが毛乳頭細胞にあるアンドロゲンレセプターと結合すると、脱毛を促すシグナルが発せられます。

このシグナルにより、髪の毛が太く長く成長する「成長期」が極端に短くなり、十分に育たないまま抜け落ちる「退行期」「休止期」へと移行してしまいます。

このサイクルが繰り返されることで髪の毛は細く、短く(軟毛化)、やがて目に見える薄毛となっていきます。

AGAの発症に関わる主要な要素

| 要素 | 役割 | 概要 |

|---|---|---|

| テストステロン | 男性ホルモン(前駆体) | 体内で生成される主要な男性ホルモン。 |

| 5αリダクターゼ | 酵素 | テストステロンをDHTに変換する酵素。Ⅰ型とⅡ型がある。 |

| DHT(ジヒドロテストステロン) | 男性ホルモン(活性型) | 毛乳頭細胞に作用し、脱毛シグナルを出す。 |

生活習慣の乱れと頭皮環境

遺伝やホルモンが主な原因である一方、不規則な生活習慣はAGAの進行を早める可能性があります。特に食生活の乱れは髪の成長に必要な栄養素(タンパク質、ビタミン、ミネラルなど)の不足を招きます。

髪の毛は主にケラチンというタンパク質でできているため、原料が不足すれば健康な髪は育ちません。また、脂っこい食事や糖分の過剰摂取は皮脂の分泌を増やし、頭皮環境を悪化させる一因となります。

頭皮が不健康な状態では毛穴が詰まったり、炎症が起きたりしやすく、それが抜け毛を助長することにつながります。

ストレスと血行不良

過度なストレスも薄毛の敵です。ストレスを感じると自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位になります。交感神経が活発になると血管が収縮し、全身の血流が悪化します。

特に頭皮は末端の毛細血管が多く、血行不良の影響を受けやすい部位です。頭皮への血流が滞ると毛母細胞に十分な酸素や栄養素が届かなくなり、髪の成長が妨げられます。

また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こすこともあり、間接的にAGAの進行に影響を与える可能性があります。慢性的なストレスは、知らず知らずのうちに髪の健康を蝕んでいきます。

AGAのサインとセルフチェック方法

AGAはゆっくりと進行するため、初期段階では気づきにくいことがあります。しかし、早期にサインを察知し、自分の状態を把握することが、効果的な対策の第一歩となります。

初期症状を見逃さない

AGAの初期症状として最も一般的なのは、「抜け毛の増加」と「髪質の変化」です。シャンプーやブラッシングの際に以前よりも明らかに抜け毛が増えたと感じる場合は注意が必要です。

また、1日に抜ける髪の毛は通常50本から100本程度とされていますが、その本数が著しく増えた場合もサインの一つです。

さらに、髪の毛全体にハリやコシがなくなり、細く柔らかい毛(軟毛)が増えてきたと感じる場合も、AGAが進行し始めている可能性があります。

これは、前述のDHTの影響で髪の成長期が短くなり、太く育つ前に抜けてしまうために起こります。

抜け毛の質と量の変化

抜け毛の「量」だけでなく「質」にも注目してください。健康な状態でも髪は抜けますが、それは成長期を終えた太く長い髪(休止期毛)がほとんどです。

しかし、AGAが進行すると成長期が短縮されるため、まだ細く短い状態の髪の毛(成長期短縮毛)が多く抜けるようになります。

枕や排水溝に残った抜け毛を観察し、以前と比べて細い毛や短い毛の割合が増えていないかを確認することは、セルフチェックの重要なポイントです。

太く黒い毛ではなく、弱々しい毛が目立つようであれば、毛髪サイクルが乱れている証拠かもしれません。

生え際や頭頂部の確認

AGAは特定の部位から進行する特徴があります。鏡を使って、定期的にご自身の生え際や頭頂部の状態を確認する習慣をつけましょう。

生え際については、以前と比べておでこが広くなった、M字部分の剃り込みが深くなったと感じるかどうか。頭頂部については、つむじ周辺の地肌が透けて見える範囲が広がっていないかを確認します。

自分では見えにくい頭頂部はスマートフォンのカメラで撮影したり、家族に確認してもらったりするのも良い方法です。客観的に比較することで、わずかな変化にも気づきやすくなります。

AGAセルフチェック

| チェック項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| 抜け毛の量 | シャンプー時や起床時の枕元の抜け毛が明らかに増えた。 |

| 抜け毛の質 | 細くて短い、弱々しい抜け毛が目立つようになった。 |

| 髪の質 | 髪全体のハリやコシがなくなり、セットがしにくくなった。 |

| 生え際 | 以前よりおでこが広くなった、またはM字部分が後退した。 |

| 頭頂部 | つむじ周辺の地肌が透けて見えるようになった。 |

| 家族歴 | 父方または母方の親族に薄毛の人がいる。 |

これらの項目に複数当てはまる場合はAGAである可能性、あるいはその初期段階にある可能性が考えられます。

診断基準について詳しく見る

壮年性脱毛症の診断基準と治療計画の立て方

日常生活でできる予防と対策

AGAの進行を完全に止めることは難しいかもしれませんが、日常生活を見直すことで、その進行を緩やかにしたり、頭皮環境を健やかに保ったりすることは可能です。

まずはご自身の生活習慣を振り返ることから始めましょう。

バランスの取れた食生活

髪の毛は、私たちが日々摂取する栄養素から作られています。そのため、偏った食生活は髪の健康に直結します。

特に髪の主成分であるタンパク質、その合成を助ける亜鉛、頭皮の血行を促進するビタミンE、皮脂の分泌をコントロールするビタミンB群などは、意識して摂取したい栄養素です。

ファストフードやインスタント食品、脂っこい食事ばかりでは、これらの栄養素が不足しがちです。また、過度な食事制限によるダイエットも栄養不足を招き、髪にダメージを与えるため注意が必要です。

日々の食事で多様な食材をバランスよく取り入れることを心がけましょう。

髪の成長をサポートする主な栄養素と食材例

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の原料 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝、皮脂分泌の調整 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、納豆 |

良質な睡眠の確保

睡眠は体の修復と成長に欠かせない時間です。特に入眠後から数時間の間に深く眠ることで「成長ホルモン」が活発に分泌されます。

この成長ホルモンは、頭皮や髪の毛を含む全身の細胞の新陳代謝を促し、ダメージを修復する働きがあります。

睡眠時間が不足したり、眠りが浅かったりすると成長ホルモンの分泌が妨げられ、毛母細胞の働きが低下し、健康な髪の成長が阻害されます。

毎日決まった時間に就寝し、最低でも6時間から7時間は質の良い睡眠時間を確保するように努めましょう。就寝前のスマートフォン操作やカフェイン摂取は、睡眠の質を下げるため控えるのが賢明です。

ストレス管理の方法

現代社会においてストレスを完全になくすことは困難ですが、上手に管理することは可能です。前述の通り、過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、頭皮の血行不良を引き起こします。

自分なりのストレス解消法を見つけることが重要です。

例えば、適度な運動はストレス発散になるだけでなく、全身の血行を促進する効果も期待できます。ウォーキングやジョギング、ストレッチなど、無理なく続けられるものから始めてみましょう。

また、趣味に没頭する時間を作ったり、リラックスできる音楽を聴いたり、ゆっくり入浴したりすることも有効です。心身ともにリラックスできる時間を持つことが、髪の健康にもつながります。

頭皮環境を整えるヘアケア

健康な髪は健康な頭皮から育ちます。AGAの対策において、遺伝やホルモンへのアプローチと並行し、髪が育つ土壌である頭皮環境を良好に保つことは非常に重要です。日常のヘアケアを見直してみましょう。

正しいシャンプーの選び方

シャンプーの目的は頭皮や髪の汚れ、余分な皮脂を洗い流すことです。しかし、洗浄力が強すぎるシャンプーは頭皮に必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥やかゆみ、フケの原因となることがあります。

逆に皮脂が過剰な人が洗浄力の弱いシャンプーを使うと汚れが残り、毛穴の詰まりや炎症を引き起こす可能性もあります。

ご自身の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌、敏感肌など)に合ったシャンプーを選ぶことが大切です。

特に頭皮への刺激を避けたい場合は、アミノ酸系などマイルドな洗浄成分を配合したシャンプーを選ぶとよいでしょう。

正しい洗髪方法と頻度

シャンプーは毎日行うのが基本ですが、洗い方にもコツがあります。まず、シャンプーをつける前に、お湯だけで頭皮と髪を十分に「予洗い」します。これだけで汚れの多くは落ちると言われています。

次に、シャンプーを手のひらでよく泡立ててから頭皮につけ、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つけるため絶対に避けてください。

その後、シャンプーやコンディショナーのすすぎ残しがないように時間をかけて念入りに洗い流します。すすぎ残しは頭皮のかゆみや炎症の原因となります。

洗髪後は濡れたまま放置せず、タオルドライの後にドライヤーでしっかりと乾かします。ただし、ドライヤーの熱を当てすぎないよう注意も必要です。

推奨される洗髪の手順

| ステップ | 行うこと | ポイント |

|---|---|---|

| 予洗い | お湯で頭皮と髪を濡らす | 1分程度かけ、汚れを浮かせます。 |

| 泡立て・洗浄 | シャンプーを泡立て、指の腹で洗う | 爪を立てず、頭皮をマッサージするように。 |

| すすぎ | 十分に洗い流す | 生え際や襟足も念入りに。 |

| 乾燥 | タオルドライ後、ドライヤーで乾かす | 熱風を当てすぎず、頭皮から乾かします。 |

頭皮マッサージの効用

頭皮マッサージは硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに役立ちます。頭皮の血流が改善すれば毛根にある毛母細胞へ栄養素が届きやすくなり、髪の成長をサポートする効果が期待できます。

シャンプー中や、入浴後の体が温まっているタイミングで行うのが効果的です。

指の腹を頭皮に密着させ、頭皮全体を動かすイメージで、痛気持ちいい程度の強さで揉みほぐします。爪を立てたり、強くこすったりすると頭皮を傷めるので注意しましょう。

毎日数分でも継続することが、健やかな頭皮環境の維持につながります。

薄毛と同時に白髪が気になったら

薄毛と白髪が同時に増える現象は、毛根の活性低下や栄養不足が主な理由です。頭皮の血行を改善し、髪の原料となる栄養を十分に届けることが、健康で黒い髪を維持するための近道となります。

髪の若々しさを守る血行と栄養の関係

髪の色を作るメラノサイトと、髪を成長させる毛母細胞は、どちらも頭皮の血管から栄養を受け取ります。血流が滞ると、これら両方の細胞が十分に働けなくなり、薄毛と白髪が同時に進行しやすくなります。

まずは食事の質を高め、細胞の働きをサポートすることが重要です。

黒髪を維持するための栄養素

| 栄養素 | 期待できる効果 | 代表的な食材 |

|---|---|---|

| チロシン | メラニン色素の原料になる | チーズ、大豆、ナッツ類 |

| 銅 | 色素の合成を助ける | イカ、エビ、レバー |

| カルシウム | メラノサイトを活性化する | 小魚、乳製品、海藻 |

頭皮への刺激を抑えるヘアケアの工夫

白髪が気になると白髪染めを使用したくなりますが、薬剤の種類によっては頭皮に強い刺激を与え、薄毛を助長する恐れがあります。特に「酸化染毛剤」に含まれる成分が頭皮の負担になるケースが多いです。

髪を染める際は、頭皮に薬剤をつけないように塗布するか、刺激の少ないヘアマニキュアやトリートメントタイプを選ぶ配慮が大切です。

頭皮の健康を守るポイント

頭皮に炎症がある時は染毛を控えるのが賢明です。また、染毛後はいつも以上に丁寧なすすぎを行い、薬剤を頭皮に残さないように徹底してください。

プロに依頼する場合は、頭皮の状態が気になっていることを事前に伝え、保護剤を使用してもらうなどの対策を講じるのも有効な手段となります。

染色について詳しく見る

薄毛の方の茶髪・白髪染めについて|染色時の注意点

生活習慣による根本的なアプローチ

睡眠不足や過度なストレスは、髪の黒さを保つ機能を低下させます。ストレスによって発生する「活性酸素」は細胞を老化させるため、抗酸化作用のある食品を積極的に摂取すると髪の健康を守ることにつながります。

トマトのリコピンや緑黄色野菜のベータカロテンなどは、髪の老化防止にも役立ちます。

薄毛と白髪について詳しく見る

はげと白髪の関係性|加齢に伴う髪の変化と対策

専門機関での対策(AGA治療)

セルフケアによる予防や対策を行っても、AGAの進行が気になる場合や、より積極的な改善を望む場合は、専門の医療機関(クリニック)に相談するという選択肢があります。

AGAは進行性の脱毛症であるため、専門家の診断のもとで適切な対応を早期に開始することが望まれます。

専門クリニックの役割

AGAを専門とするクリニックでは、まず医師による問診や視診、場合によっては血液検査や遺伝子検査などを行い、薄毛の原因が本当にAGAなのか、またその進行度合いはどの程度かを正確に診断します。

AGAであった場合、個々の症状や進行度、患者の希望に応じて、医学的根拠に基づいた治療計画を提案します。

セルフケアでは難しい、原因(DHT)に直接アプローチする治療を受けられるのが、専門クリニックの最大の利点です。

主な治療方法の種類

現在、AGA治療の主流となっているのは、内服薬と外用薬による治療です。これらは日本皮膚科学会が策定した「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン」でも推奨されています。

内服薬は、主にAGAの原因であるDHTの生成を抑制する働きがあります。一方、外用薬は頭皮に直接塗布することで毛母細胞の働きを活性化させ、発毛を促進する効果が期待できます。

これらの治療法は、単独または組み合わせて用いられることが一般的です。

AGA治療の主な選択肢

| 治療法 | 主な目的 | 概要 |

|---|---|---|

| 内服薬 | 抜け毛の抑制(DHT抑制) | 5αリダクターゼの働きを阻害し、DHTの生成を抑えます。 |

| 外用薬 | 発毛の促進 | 頭皮の血流改善や毛母細胞の活性化を促します。 |

治療の期間と継続の重要性

AGA治療は、始めてすぐに劇的な効果が現れるものではありません。

髪の毛には成長サイクル(ヘアサイクル)があり、治療によってそのサイクルが正常化し、新しく太い髪が生え揃うまでには時間がかかります。

一般的に、効果を実感し始めるまでに最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続的な治療が必要とされています。

また、治療をやめてしまうとAGAの原因が取り除かれたわけではないため、再び薄毛が進行し始める可能性があります。

AGA治療は根気強く継続することが何よりも重要です。効果が出ないからと自己判断で中断せず、医師と相談しながら治療を続けることが大切です。

副作用に関する理解

どのような医薬品にも言えることですが、AGA治療薬にも副作用が報告されています。

頻度は決して高くありませんが、内服薬では性機能に関するもの(性欲減退、勃起機能不全など)、外用薬では頭皮のかゆみや発疹、かぶれなどが挙げられます。

治療を開始する前には医師からこれらの可能性について十分な説明を受け、理解しておくことが必要です。

万が一、治療中に体調の変化や気になる症状が現れた場合は、すぐに医師に相談してください。リスクを正しく理解した上で、治療のメリットと比較考量することが求められます。

主なAGA治療薬の一般的な副作用例

| 薬剤の種類 | 報告されている主な副作用 |

|---|---|

| 内服薬(DHT抑制系) | 性欲減退、勃起機能不全、肝機能障害(まれ) |

| 外用薬(発毛促進系) | 頭皮のかゆみ、発疹、かぶれ、初期脱毛 |

※すべての使用者に現れるわけではありません。詳細は医師にご確認ください。

対策開始のタイミングと心構え

AGAは進行性であるため、対策を始めるタイミングは早ければ早いほど良いとされています。

「まだ大丈夫」と思っているうちにも、髪の状態は少しずつ変化しているかもしれません。違和感を覚えた時が行動を起こす第一のタイミングです。

「気のせい」と放置しない

「最近抜け毛が多い気がする」「髪が細くなったかも」といった初期のサインは、日常生活の忙しさの中で「気のせい」「疲れているだけ」と見過ごしてしまいがちです。

しかし、この段階で対策を始めるかどうかが、将来の髪の状態に大きく影響します。AGAは一度進行すると、元の状態に戻すのが難しくなるため、初期の段階で進行を食い止めることが非常に重要です。

少しでも変化を感じたら、まずは前述のセルフチェックを行ったり、頭皮の状態を客観的に確認したりするなど、現実から目をそらさずに現状を把握する努力をしましょう。

予防と現状維持の考え方

AGAの対策は、「失った髪を取り戻す」ことだけが目的ではありません。

特にセルフケアや早期の対策においては、「これ以上進行させない(現状維持)」あるいは「進行を遅らせる(予防)」という考え方が中心となります。

すでに薄毛が進行している場合でも適切な対策を行うことで、残っている髪を健康に保ち、さらなる後退を防ぐことが期待できます。

すぐにフサフサになることを期待しすぎると、効果が実感できずに挫折しやすくなります。

長期的な視点を持ち、地道な努力が将来の髪を守るという意識を持つことが、対策を継続する上で大切です。

専門家への相談

セルフケアを続けても不安が解消されない場合、あるいはセルフチェックでAGAの可能性が高いと感じた場合は、一人で悩み続ける必要はありません。

皮膚科やAGA専門クリニックなど、髪の専門家に相談することを推奨します。

専門家による診断を受けることで自分の薄毛の原因が本当にAGAなのか、他の要因が隠れていないか、そしてどのような対策が自分にとって適切なのかを知ることができます。

客観的なアドバイスを受けることは不安を解消し、前向きに対策に取り組むための大きな助けとなるでしょう。

男性型脱毛症に関するよくある質問

男性型脱毛症(AGA)に関して、多くの方が抱える疑問点についてお答えします。

- 遺伝だと諦めるしかない?

-

遺伝的要因はAGAの発症に大きく関わりますが、諦める必要はありません。遺伝的にAGAになりやすい体質であっても、発症のタイミングや進行速度には個人差があります。

また、現代ではAGAの進行を抑えたり、発毛を促したりするための医学的な対策(内服薬や外用薬)が存在します。

遺伝だからと何もしなければ進行する可能性がありますが、早期から適切な対策を行うことで進行を遅らせたり、現状を維持したりすることは十分に可能です。

- 食事を変えれば髪は生えてくる?

-

バランスの取れた食生活は健康な髪を育てるための土台作りとして非常に重要です。

髪に必要な栄養素(タンパク質、ビタミン、ミネラル)を十分に摂取することで頭皮環境が改善し、今ある髪を健康に保つ助けにはなります。

しかし、食事改善だけで、AGAによってすでに進行してしまった薄毛を元通りに「生やす」ことは難しいと考えられます。

食事はあくまでも「予防」や「現状維持」のサポートであり、積極的な改善を目指す場合は、AGAの主な原因(DHT)に働きかける専門的な対策と併せて行うことが必要です。

- 市販の育毛シャンプーに効果はある?

-

市販されている「育毛シャンプー」や「スカルプシャンプー」の主な目的は、頭皮環境を清潔にし、健やかに保つことです。

皮脂や汚れを適切に除去し、フケやかゆみを防ぐことで、髪が育ちやすい土壌を整える効果は期待できます。

ただし、シャンプー自体にAGAの原因(DHT)を抑制したり、直接的に発毛を促したりする医薬品のような強い作用はありません。

あくまでもヘアケアの一環として、頭皮環境を整えるための補助的な役割と考えるのが適切です。

- 対策を始めたらすぐに効果が出る?

-

AGAの対策は、残念ながら始めてすぐに効果が出るものではありません。

髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクルがあり、このサイクルが一周するのには数ヶ月から数年かかります。

AGA対策(特に専門機関での治療)は、この乱れたヘアサイクルを正常に戻していく作業です。

効果が出始め、見た目にも変化を感じられるようになるまでには個人差はありますが、一般的に最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続が必要です。焦らず、根気強く続けることが重要です。

- 対策を途中でやめるとどうなる?

-

AGAは進行性の脱毛症であり、現在の対策はAGAの原因(DHTなど)を抑えている状態です。

そのため、内服薬や外用薬などの専門的な対策を自己判断で中断してしまうと、抑えられていた原因が再び活発になり、薄毛が再度進行し始める可能性が非常に高いです。

ヘアケアや生活習慣の改善も同様で、やめてしまえば頭皮環境は元の状態に戻る可能性があります。

効果を維持するためには対策を継続することが原則となります。中断を考える場合は、必ず医師に相談してください。

30代以降の薄毛の記事

参考文献

ANASTASSAKIS, Konstantinos. Hormonal and genetic etiology of male androgenetic alopecia. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 135-180.

MINOKAWA, Yoko; SAWADA, Yu; NAKAMURA, Motonobu. Lifestyle factors involved in the pathogenesis of alopecia areata. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23.3: 1038.

HO, Chih-Yi, et al. Female pattern hair loss: an overview with focus on the genetics. Genes, 2023, 14.7: 1326.

REDLER, Silke; MESSENGER, Andrew G.; BETZ, Regina C. Genetics and other factors in the aetiology of female pattern hair loss. Experimental Dermatology, 2017, 26.6: 510-517.

BALKAN, Büşra Candan; DEMIREZEN, Alper; ERBAŞ, Oytun. Genetic mapping of hair loss through the APCDD1 gene pathway: A new perspective. Demiroglu Science University Florence Nightingale Journal of Medicine, 2024, 10.1: 042-054.

OHN, Jungyoon, et al. Early onset female pattern hair loss: A case–control study for analyzing clinical features and genetic variants. Journal of dermatological science, 2022, 106.1: 21-28.