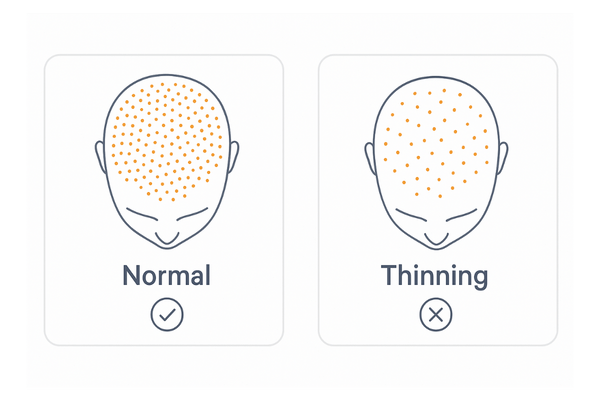

髪のボリュームが減った、抜け毛が増えたと感じることはありませんか。その悩み、実は特定のビタミン不足が関係しているかもしれません。

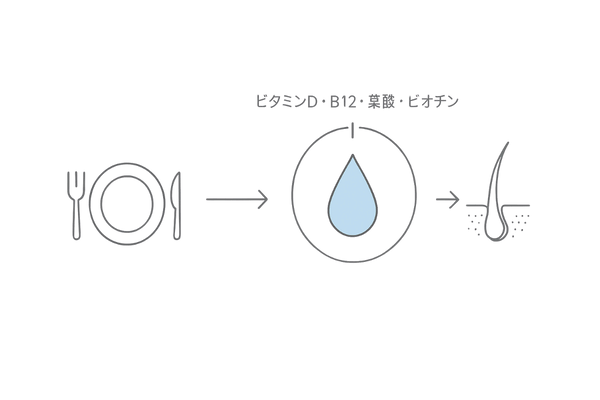

髪の健康は、日々の食事から得る栄養素によって大きく左右されます。

特に、毛包の成長を促すビタミンD(25-OH-D)、細胞分裂に欠かせないビタミンB12や葉酸、そして髪の主成分であるケラチンの生成を支えるビオチンは、健やかな髪を育む上で非常に重要です。

この記事では、なぜビタミン類の検査が薄毛対策の第一歩となるのか、それぞれのビタミンが髪にどのように作用するのかを詳しく解説します。

なぜ髪の健康にビタミン類の検査が重要なのか

髪の健康を維持するためには、身体の内側からのケアが大切です。

栄養バランスの取れた食事は基本ですが、特定の栄養素が不足していないか客観的なデータで確認することが、より的確な対策を可能にします。

ビタミン類の検査は、そのための有効な手段です。

髪の成長とビタミンの基本的な関係

髪の毛は、毛母細胞が分裂を繰り返すことで成長します。

この細胞分裂には、多くのエネルギーと栄養素が必要です。ビタミン群は、身体の様々な機能を正常に保つ潤滑油のような役割を果たし、髪の成長周期(ヘアサイクル)にも深く関与します。

例えば、新しい細胞が作られる際には、ビタミンB群が補酵素として働き、エネルギー産生やタンパク質の合成を助けます。

これらのビタミンが不足すると、毛母細胞の活動が鈍り、髪の成長が妨げられる可能性があります。

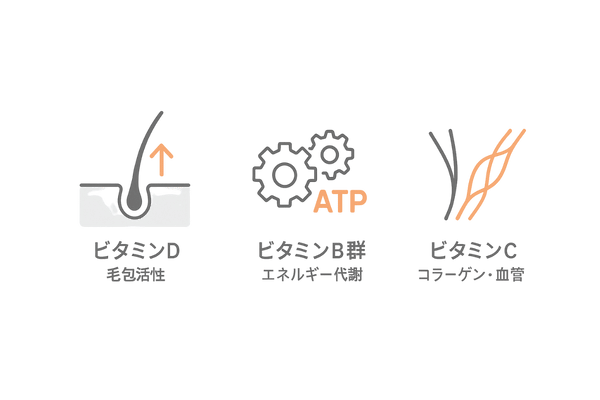

髪の成長に関わる主要なビタミン

| ビタミン | 主な働き | 髪への影響 |

|---|---|---|

| ビタミンD | 毛包の活性化 | 休止期の毛包を成長期へ移行させる助けとなる |

| ビタミンB群 | エネルギー代謝、細胞分裂 | 毛母細胞の活動を支え、頭皮環境を整える |

| ビタミンC | コラーゲン生成、抗酸化作用 | 頭皮の血管を丈夫にし、血行を促進する |

ビタミン不足が引き起こす薄毛のリスク

特定のビタミンが慢性的に不足すると、髪の健康に直接的な影響が出ることがあります。栄養不足は、髪が細くなったり、ハリやコシが失われたりする原因の一つです。

さらに、ヘアサイクルが乱れ、成長期が短縮されて抜け毛が増加することもあります。

特に、現代の食生活では、加工食品の利用増加や偏った食事により、意識しないうちにビタミン不足に陥っているケースも少なくありません。

自分の食生活は大丈夫だと思っていても、吸収率の問題や、ストレス、加齢などによって、身体が必要とする量を満たせていない可能性があります。

検査でわかること 栄養状態の客観的な把握

ビタミン類の検査は、血液中の各ビタミン濃度を測定することで、体内の栄養状態を数値で客観的に評価します。

これにより、どの栄養素がどの程度足りないのか、あるいは過剰なのかを正確に知ることができます。

例えば、「疲れやすい」という自覚症状が、実はビタミンB12不足に起因していた、というように、身体の不調と栄養状態の関連性を明らかにすることができます。

髪の悩みに関しても、検査結果に基づいて具体的な栄養指導やサプリメントの提案が可能になり、より効率的な改善を目指せます。

自己判断の危険性と専門的な検査の意義

薄毛が気になり始めると、多くの人が自己判断でサプリメントを摂取しがちです。しかし、やみくもに摂取しても、不足している栄養素と合致していなければ効果は期待できません。

それどころか、特定のビタミン(特に脂溶性ビタミン)を過剰に摂取すると、体内に蓄積して健康被害を引き起こすリスクさえあります。

専門的な検査を受けることで、このようなミスマッチや過剰摂取のリスクを避け、自分にとって本当に必要な栄養素を、適切な量だけ補うことができます。

専門家の指導のもと、安全かつ効果的に栄養バランスを整えることが、髪の健康を取り戻すための賢明な方法です。

毛包の健康とビタミンD(25-OH-D)の深い関係

近年、ビタミンDが骨の健康だけでなく、免疫機能や細胞の成長にも重要な役割を果たすことがわかってきました。

特に、髪の毛を作り出す器官である「毛包」の機能維持において、ビタミンDが重要な働きを担っていることが注目されています。

ビタミンDが毛包に与える影響

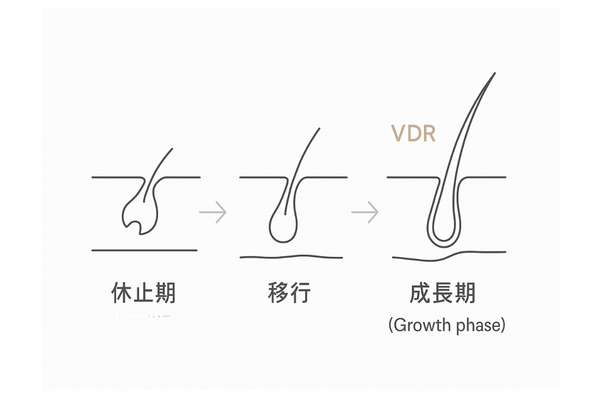

ビタミンDは、毛包の成長サイクルに直接影響を与えます。毛包は「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しており、ビタミンDはこのサイクルを正常に保つ働きをします。

特に、休止期に入った毛包を再び活性化させ、新たな髪の毛を生み出す成長期へと移行させる上で、ビタミンD受容体が重要な役割を果たします。

体内のビタミンDが不足すると、この受容体の働きが鈍り、休止期の毛包が増えてしまう可能性があります。その結果、髪全体のボリュームが減少したり、薄毛が進行したりする一因となり得ます。

25-OH-Dとは何か?血中濃度の意味

私たちがビタミンDの充足度を調べる際、血液検査では「25-ヒドロキシビタミンD(25-OH-D)」の濃度を測定します。ビタミンDは食事や日光浴によって体内に取り込まれた後、肝臓で25-OH-Dに変換されます。

これは血中で安定して存在するため、体内のビタミンD貯蔵量を最も正確に反映する指標とされています。

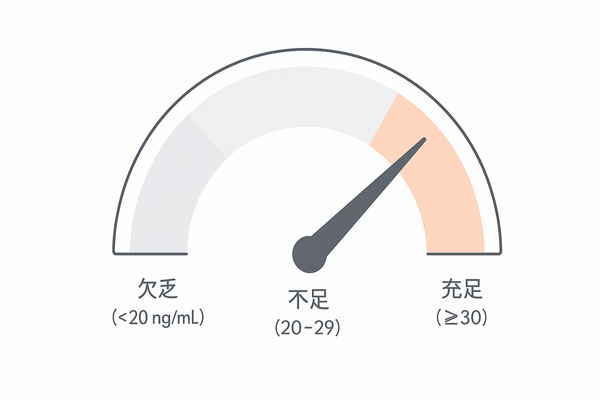

検査結果の数値を見ることで、現在のビタミンDレベルが「充足」「不足」「欠乏」のいずれの状態にあるのかを判断できます。

ビタミンD(25-OH-D)の血中濃度基準(参考)

| 状態 | 血中濃度 (ng/mL) | 概要 |

|---|---|---|

| 充足 | 30以上 | 健康維持に望ましいレベル |

| 不足 | 20~29 | 積極的な補充を検討するレベル |

| 欠乏 | 20未満 | 専門家による指導が必要なレベル |

ビタミンD不足のサインと症状

ビタミンDが不足すると、髪の問題以外にも様々なサインが現れることがあります。しかし、その多くは他の原因とも共通するため、ビタミンD不足と結びつけて考えにくいかもしれません。

以下に挙げるような症状が気になる場合は、一度検査を検討する価値があります。

- 慢性的な疲労感や倦怠感

- 気分の落ち込み

- 骨や筋肉の痛み

- 頻繁に風邪をひくなど、免疫力の低下

検査でビタミンD(25-OH-D)の状態を知る

ビタミンDは、他のビタミンと異なり、食事から摂取するだけでなく、日光(紫外線)を浴びることで皮膚でも生成されます。

しかし、日焼け対策の徹底や屋内での活動時間の増加により、多くの現代人は日光を浴びる機会が減少し、ビタミンD不足に陥りやすい傾向があります。

特に冬場や日照時間の短い地域ではその傾向が顕著です。血液検査によって自身の25-OH-D濃度を正確に知ることは、薄毛対策だけでなく、全身の健康管理においても非常に重要です。

細胞分裂を支えるビタミンB12の役割

ビタミンB12は「赤いビタミン」とも呼ばれ、血液の生成に深く関わる栄養素として知られています。しかしその役割はそれだけにとどまらず、全身の細胞が正常に分裂し、増殖するためにも必要です。

髪の毛も毛母細胞の活発な細胞分裂によって作られるため、ビタミンB12は髪の健康に直結する重要な栄養素です。

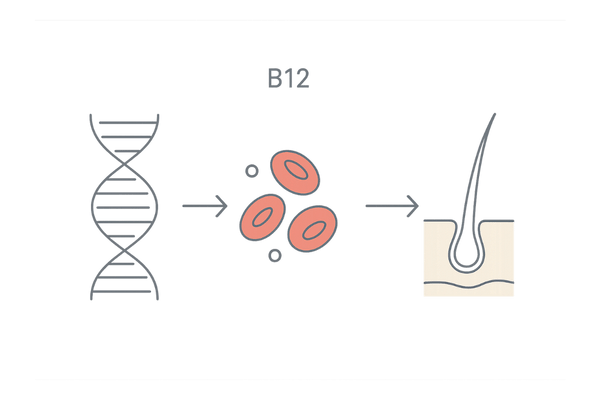

DNA合成とビタミンB12の働き

細胞が分裂する際、その核となる遺伝情報、つまりDNAを正確に複製する必要があります。ビタミンB12は、このDNA合成の過程で葉酸と共に補酵素として働き、設計図通りにDNAが作られるのを助けます。

もしビタミンB12が不足すると、DNAの合成がうまくいかなくなり、正常な細胞分裂が行えません。特に、髪の毛や血液、消化管の粘膜など、新陳代謝が活発な組織ではその影響が顕著に現れます。

ビタミンB12不足が髪の成長を妨げる理由

毛母細胞は、体の中でも特に細胞分裂が活発な細胞の一つです。ビタミンB12が不足してDNA合成が滞ると、毛母細胞の分裂速度が低下し、健康な髪の毛を作る能力が落ちてしまいます。

その結果、髪の成長が遅くなったり、新しく生えてくる髪が細く弱々しくなったりすることがあります。

また、ビタミンB12は赤血球の生成にも関わるため、不足すると悪性貧血を引き起こし、頭皮への酸素や栄養の供給が滞る原因にもなります。これもまた、髪の成長を妨げる要因です。

食事からビタミンB12を摂取する方法

ビタミンB12は、主に動物性食品に含まれており、植物性食品にはほとんど含まれていません。

そのため、菜食主義者やヴィーガンの方、あるいは加齢により胃酸の分泌が減少し、吸収能力が低下している方は、特に不足しやすい傾向にあります。

日々の食事で意識的に摂取することが大切です。

ビタミンB12を豊富に含む食品

| 食品カテゴリー | 具体的な食品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 魚介類 | しじみ、あさり、さんま、いわし | 特に貝類に豊富に含まれる |

| レバー | 牛レバー、鶏レバー | 少量でも多くのB12を摂取可能 |

| 肉類・卵・乳製品 | 牛肉、卵、チーズ、牛乳 | 日常的に摂取しやすい |

血液検査によるビタミンB12濃度の確認

ビタミンB12不足による症状は、ゆっくりと進行するため、自覚しにくいことが多いです。髪のトラブルのほか、手足のしびれ、集中力の低下、物忘れなどの神経症状が現れることもあります。

これらの症状が気になる場合や、食生活に偏りがあると感じる場合は、血液検査で血中のビタミンB12濃度を測定することをお勧めします。

早期に不足を発見し、食事やサプリメントで適切に補うことで、髪と身体の健康を守ることにつながります。

葉酸が関与する細胞の成長と髪への影響

葉酸は、ビタミンB群の一種であり、特に妊娠を計画している女性にとって重要な栄養素として広く知られています。

しかし、葉酸の役割は胎児の正常な発育を助けるだけでなく、すべての人々の健康、そして髪の健康維持にも深く関わっています。

葉酸と細胞分裂のつながり

葉酸の最も重要な働きのひとつは、前述のビタミンB12と共に働き、赤血球の生成や細胞のDNA合成を助けることです。

細胞が新しく作られるあらゆる場面で葉酸は必要とされ、私たちの身体を構成する約37兆個の細胞が日々生まれ変わるのを支えています。

髪の毛も、毛母細胞が分裂・増殖を繰り返すことによって伸びていくため、葉酸が不足すると、その成長がスムーズに進まなくなります。葉酸は、まさに生命活動の根幹を支える栄養素なのです。

葉酸不足が頭皮環境に与える影響

葉酸は、頭皮の健康を保つ上でも大切な役割を果たします。頭皮も皮膚の一部であり、ターンオーバーによって常に新しい細胞に入れ替わっています。

葉酸が不足すると、このターンオーバーが乱れ、フケやかゆみ、乾燥といった頭皮トラブルを引き起こしやすくなります。

不健康な頭皮環境は、健康な髪が育つ土壌を損なうことになり、結果として薄毛や抜け毛につながる可能性があります。

また、葉酸はビタミンB12と共に赤血球の形成を助けるため、不足すると頭皮の血行不良を招く一因ともなります。

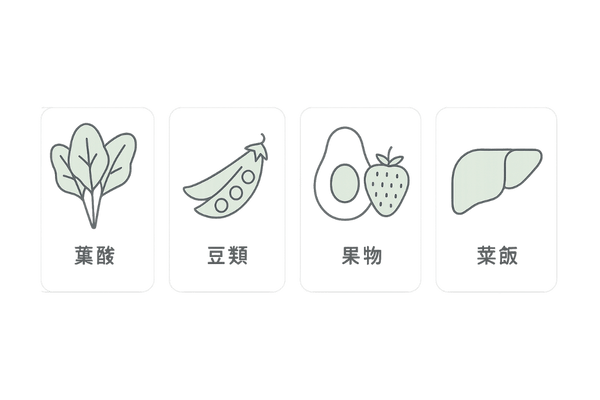

葉酸を多く含む食品と摂取のポイント

葉酸は、その名の通り、葉物野菜に多く含まれています。また、レバーや豆類、果物などにも含まれており、幅広い食品から摂取することができます。

ただし、葉酸は水溶性で熱に弱い性質を持つため、調理法によっては失われやすいという特徴があります。

生で食べられる野菜や果物を取り入れたり、煮る場合はスープごと摂取したりするなど、工夫をすると効率的に摂取できます。

葉酸を効率的に摂取できる食品

| 食品カテゴリー | 具体的な食品例 | 摂取のコツ |

|---|---|---|

| 緑黄色野菜 | ほうれん草、ブロッコリー、枝豆 | 加熱は短時間にし、栄養の損失を抑える |

| レバー | 鶏レバー、豚レバー | ビタミンAの過剰摂取に注意し、適量を守る |

| 果物・豆類 | いちご、アボカド、納豆 | 手軽に食事に取り入れやすい |

葉酸レベルを調べる検査の重要性

葉酸はアルコールの摂取量が多い人や、特定の薬を服用している人で不足しやすくなることが知られています。また、吸収や代謝には個人差もあります。

髪の健康状態が気になる方や、食生活が不規則な方は、一度血液検査で葉酸レベルを確認してみるのが良いでしょう。

検査によって自身の状態を正確に把握することは、ビタミンB12と同様に、貧血の予防や全身の健康維持にも役立ちます。

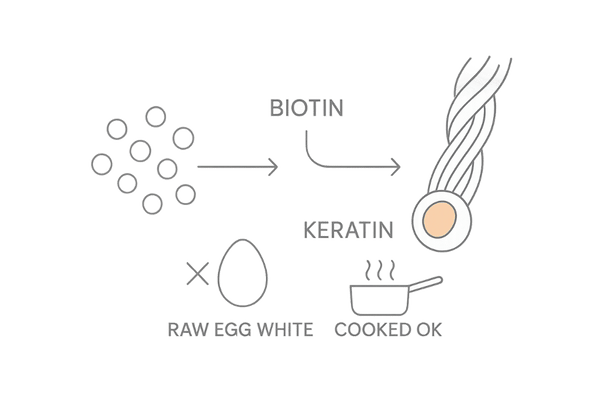

髪の主成分ケラチン生成とビオチンの必要性

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質で構成されています。このケラチンの生成に深く関わる栄養素が、ビタミンB群の一種であるビオチンです。

ビオチンは皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素としても知られており、美しい髪と肌を保つために重要な役割を担っています。

ビオチンがケラチン生成を助ける仕組み

ビオチンは、体内でアミノ酸の代謝を助ける補酵素として機能します。髪の主成分であるケラチンは、18種類のアミノ酸が結合してできています。

ビオチンは、これらのアミノ酸からケラチンを合成する過程をスムーズに進めるために働きます。

つまり、いくらタンパク質(アミノ酸の材料)を摂取しても、ビオチンが不足していると、効率的に髪の毛を作り出すことができません。

ビオチンは、いわば髪の毛の製造工場における重要な作業員のような存在です。

ビオチン不足で見られる髪の変化

通常の食生活を送っていれば、ビオチンが極端に不足することは稀であると言われています。ビオチンは多くの食品に含まれており、腸内細菌によっても合成されるためです。

しかし、偏食が激しい場合や、抗生物質を長期的に服用している場合、あるいは遺伝的な要因などで不足することがあります。

ビオチンが不足すると、ケラチンの生成が滞り、髪が細くなる、白髪が増える、抜け毛が増加するなどの症状が現れることがあります。また、皮膚炎や爪の異常などを伴うこともあります。

ビオチンを多く含む食品群

| 食品カテゴリー | 具体的な食品例 | 特徴 |

|---|---|---|

| レバー・卵 | 鶏レバー、牛レバー、卵黄 | 特に含有量が多い |

| 種実類・豆類 | アーモンド、落花生、大豆 | 間食にも取り入れやすい |

| 魚介類 | いわし、さけ | 様々な料理に活用できる |

ビオチンはサプリで摂るべき?食事からの摂取

ビオチンはサプリメントとしても人気がありますが、まずは食事からバランス良く摂取することを基本と考えるべきです。特に、卵を食べる際には注意が必要です。

生の卵白に含まれる「アビジン」というタンパク質は、ビオチンの吸収を妨げる作用があります。

大量に生の卵白を摂取する習慣がある場合は、ビオチン不足につながる可能性があるため、卵は加熱して食べることをお勧めします。加熱すればアビジンの働きは失われます。

サプリメントの利用を考える場合は、自己判断で始める前に、検査で自身の状態を確認し、専門家のアドバイスを求めることが重要です。

ビオチンの過不足を判断する検査方法

ビオチンの状態は、血液検査や尿検査によって調べることができます。

髪や皮膚に気になる症状があり、ビオチン不足の可能性が考えられる場合には、検査を受けることで原因の特定に役立ちます。

検査結果に基づいて、食事内容の見直しや、必要に応じたサプリメントの活用など、的確な対策を立てることができます。

ビタミン類検査の流れと準備

髪の健康状態を把握するためにビタミン類の検査を受けたいと考えたとき、どのような準備が必要で、どのような流れで進むのかを知っておくと安心です。

ここでは、検査を受ける際の一般的な流れと注意点について解説します。

検査を受ける前の準備と注意点

正確な検査結果を得るためには、いくつかの準備が必要です。医療機関によって指示が異なる場合があるため、事前に必ず確認してください。

- 食事の制限:検査項目によっては、前日の夜から絶食が必要な場合があります。

- サプリメントの休止:摂取しているビタミンサプリメントが検査値に影響を与える可能性があるため、数日前から摂取を中止するよう指示されることがあります。

- 体調管理:正確な数値を測定するため、検査当日はできるだけリラックスして、体調の良い状態で臨むことが望ましいです。

採血から結果説明までの一般的な流れ

ビタミン類の検査は、主に血液を採取して行います。腕の静脈から少量の血液を採るだけで、通常は数分で終了します。

採取した血液は専門の検査機関で分析され、結果が出るまでには数日から2週間程度の時間がかかります。後日、再び医療機関を訪れ、医師から検査結果についての詳しい説明を受けます。

結果の数値を見ながら、現在の栄養状態や、考えられる問題点、今後の対策について話し合います。

一般的な検査の流れ

| 段階 | 内容 | 所要時間の目安 |

|---|---|---|

| 予約・事前確認 | 検査内容の確認、食事などの注意点を聞く | – |

| 来院・採血 | 問診の後、腕の静脈から採血 | 約15~30分 |

| 結果説明 | 後日来院し、医師から検査結果の説明を受ける | 約30分 |

検査結果の見方と基準値の理解

検査結果の報告書には、各ビタミンの測定値と、その医療機関や検査機関が設定する「基準値(参考基準範囲)」が記載されています。

この基準値は、健康な人々のデータを統計的に処理して設定された範囲であり、自分の測定値がこの範囲内にあるかどうかが一つの目安になります。

ただし、基準値はあくまで目安であり、個々の体質や生活習慣、年齢などによって最適な値は異なります。数値だけを見て一喜一憂するのではなく、医師の説明をよく聞き、総合的に判断することが大切です。

検査費用と保険適用の有無について

ビタミン類の検査費用は、検査する項目の数や種類によって異なります。医師が何らかの疾患を疑い、その診断のために検査を行う場合は健康保険が適用されることがあります。

しかし、薄毛対策や健康管理など、予防的な目的で検査を受ける場合は、自費診療となるのが一般的です。費用については、検査を受ける前に医療機関に直接問い合わせて確認しておきましょう。

検査結果に基づく具体的な対策

検査によって自身の栄養状態を客観的に把握した後は、その結果を基に具体的な対策を立てていく段階に移ります。

不足しているビタミンを効率的に補い、髪の健康を取り戻すための方法を考えていきましょう。

ビタミン不足が判明した場合の食事改善

検査で特定のビタミン不足が明らかになった場合、まず最初に取り組むべきは食生活の見直しです。サプリメントに頼る前に、日々の食事で不足している栄養素を補うことを基本とします。

例えば、ビタミンD不足であれば、魚やきのこ類を積極的に食事に取り入れ、適度な日光浴を心がけます。

ビタミンB12や葉酸が足りなければ、レバーや緑黄色野菜を意識して摂取するなど、具体的な目標を立てて食事内容を改善していきます。

バランスの取れた食事は、特定のビタミンだけでなく、髪に必要な他の栄養素も同時に摂取できるという利点があります。

サプリメント活用の考え方と注意点

食事だけでは十分な量の摂取が難しい場合や、欠乏状態が著しい場合には、サプリメントの活用が有効です。

ただし、サプリメントはあくまで食事の補助として捉えることが重要です。専門家のアドバイスに基づき、自分に必要な成分を、適切な含有量の製品で、決められた量を守って摂取するようにしましょう。

複数のサプリメントを自己判断で組み合わせると、成分の重複による過剰摂取や、相互作用による吸収阻害などを引き起こす可能性もあるため注意が必要です。

生活習慣の見直しで栄養吸収を高める

せっかく食事やサプリメントで栄養を摂取しても、体内の吸収率が低ければ効果は半減してしまいます。栄養素の吸収には、腸内環境や睡眠、ストレスの状態が大きく影響します。

- 十分な睡眠時間の確保

- ストレスを溜めない工夫

- 適度な運動の習慣化

- 腸内環境を整える食生活(発酵食品、食物繊維の摂取)

これらの生活習慣を整えることは、栄養素の吸収率を高め、身体全体の機能を向上させる上でとても大切です。髪の健康は、身体全体の健康状態を映す鏡とも言えます。

定期的な検査で経過を観察する重要性

食事改善やサプリメント摂取などの対策を始めたら、それで終わりではありません。一定期間が経過した後に再度検査を受け、栄養状態が改善しているかを確認することが重要です。

効果が出ている場合はそのまま継続し、改善が見られない場合は対策を見直す必要があります。

定期的に自身の身体の状態をチェックし、その時々の状態に合わせてケアを最適化していくことが、長期的に髪の健康を維持するための鍵となります。

ビタミン類の検査に関するよくある質問

ここでは、ビタミン類の検査に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

- 検査はどのくらいの頻度で受けるのが良いですか?

-

一概には言えませんが、初めて検査を受け、何らかのビタミン不足が見つかった場合は、対策を始めてから3ヶ月~半年後を目安に再検査を行い、改善度を確認するのが一般的です。

状態が安定してからは、1年に1回程度の定期的なチェックをお勧めします。ただし、これはあくまで目安であり、個々の状態や医師の判断によって適切な頻度は異なります。

- マルチビタミンのサプリを飲んでいれば検査は不要ですか?

-

マルチビタミンのサプリメントは手軽ですが、自分に不足しているビタミンが十分な量含まれているとは限りません。

また、既に充足しているビタミンを過剰に摂取してしまう可能性もあります。検査を受けることで、自分にとって本当に必要な栄養素と、その適切な摂取量を知ることができます。

サプリメントをより効果的かつ安全に活用するためにも、一度検査を受けることをお勧めします。

- 検査結果はすぐにわかりますか?

-

ビタミン類の検査は特殊な項目が多いため、院内で分析できることは少なく、外部の専門検査機関に委託するのが一般的です。

そのため、採血当日に結果がわかることはほとんどありません。結果が出るまでには、通常1週間から2週間程度の時間が必要です。

詳しい日数については、検査を受ける医療機関にご確認ください。

- 特定のビタミンだけを検査することは可能ですか?

-

はい、可能です。例えば、特にビタミンDの状態だけが気になるという場合、ビタミンD(25-OH-D)の項目のみを検査することができます。

しかし、髪の健康には様々なビタミンが複合的に関わっているため、可能であれば、髪に関連の深いビタミンD、ビタミンB群(B12、葉酸)、亜鉛などをセットで調べる方が、より多角的に栄養状態を評価できます。

どの項目を検査すべきか、医師と相談して決めるのが良いでしょう。

- 食事を改善すれば、ビタミン不足は必ず治りますか?

-

多くの場合、食事改善はビタミン不足の解消に非常に効果的です。

しかし、胃腸の吸収能力が著しく低下している場合や、特定の疾患が原因で栄養素をうまく利用できない体質の場合は、食事だけでの改善が難しいこともあります。

対策を続けてもなかなか数値が改善しない場合は、背景に別の問題が隠れている可能性も考えられるため、専門医による詳細な診察が必要です。

Reference

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

DURUSU TURKOGLU, Irem Nur, et al. A comprehensive investigation of biochemical status in patients with telogen effluvium: Analysis of Hb, ferritin, vitamin B12, vitamin D, thyroid function tests, zinc, copper, biotin, and selenium levels. Journal of Cosmetic Dermatology, 2024, 23.12: 4277-4284.

THOMPSON, Jordan M., et al. The role of micronutrients in alopecia areata: a review. American journal of clinical dermatology, 2017, 18.5: 663-679.

FARAH, HUSNI S., et al. The association between the levels of Ferritin, TSH, Zinc, Hb, vitamin B12, vitamin D and the hair loss among different age groups of women: A retrospective study. International J Pharmaceut Res, 2021, 13: 143-8.

SALECHAA, Akshay J., et al. A comparative study on the association of serum ferritin and vitamin D, and B12 levels among individuals with hair loss. Portuguese Journal of Dermatology & Venereology, 2024, 82.1.

COERDT, Kathleen M.; GOGGINS, Clare A.; KHACHEMOUNE, Amor. Vitamins A, B, C, and D: A short review for the dermatologist. Alternative Therapies in Health and Medicine, 2021, 27.4: 41-48.

WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.

VARMA, Kshitij S., et al. Vitamins as Nutraceuticals for Baldness. In: Preventive and Therapeutic Role of Vitamins as Nutraceuticals. Apple Academic Press, 2024. p. 211-233.

IQBAL, Tasawar, et al. Multivitamins and Minerals are used for the Treatment of Hair Loss. Sr. No Water-Soluble Vitamin Deficiency Signs and Symptoms, 1.

TRÜEB, Ralph M. Nutritional disorders of the hair and their management. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 111-223.