薄毛や抜け毛の悩みに対し、自己判断で育毛剤やシャンプーを選んでいませんか。しかし、効果的な対策を行うには、まず自身の頭皮や毛髪の状態を正確に把握することが重要です。

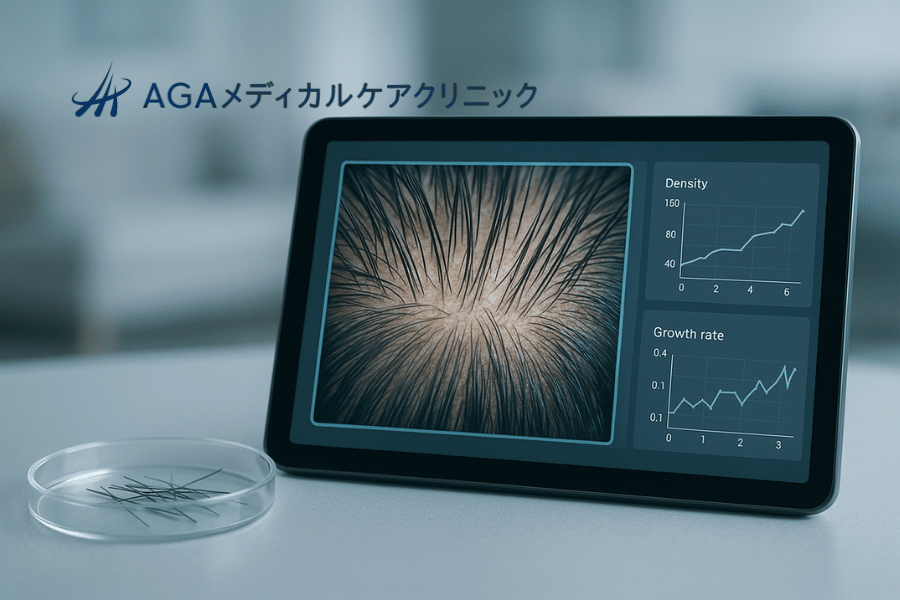

この記事では、科学的根拠に基づき薄毛の原因を多角的に分析する「画像検査」に焦点を当てます。

ミクロの視点で毛髪の成長サイクルを捉える「フォトトリコグラム」、頭皮内部の健康状態を可視化する「頭皮超音波検査」、そして血行状態を色で判断する「サーモグラフィー」。

これら3つの専門的な検査が、あなたの髪の悩みの本質をどのように明らかにするのかを、詳しく解説していきます。

フォトトリコグラム – デジタル画像解析による毛髪密度・成長速度の測定

薄毛の状態を客観的な数値データとして捉えることは、原因を正確に把握し、適切な対策を立てる上で非常に大切です。

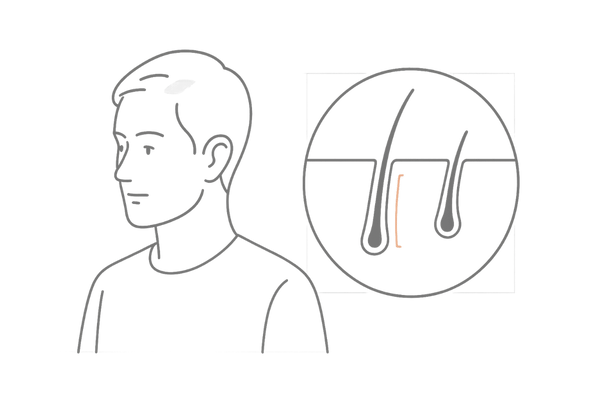

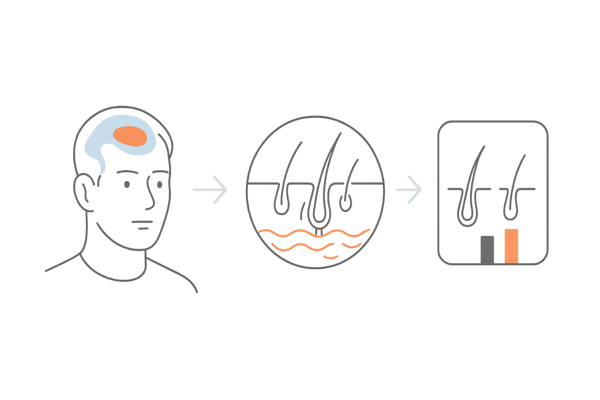

フォトトリコグラムは、専用のカメラと解析ソフトウェアを用いて、毛髪一本一本の状態をミクロな視点から詳細に分析する検査方法です。

医師の主観や経験だけに頼るのではなく、デジタル画像解析という科学的な手法で毛髪の状態を評価することで、より精度の高い診断を可能にします。

この検査は、AGA(男性型脱毛症)の進行度判定や、治療の効果測定において、信頼性の高い指標を提供します。

フォトトリコグラムとは何か

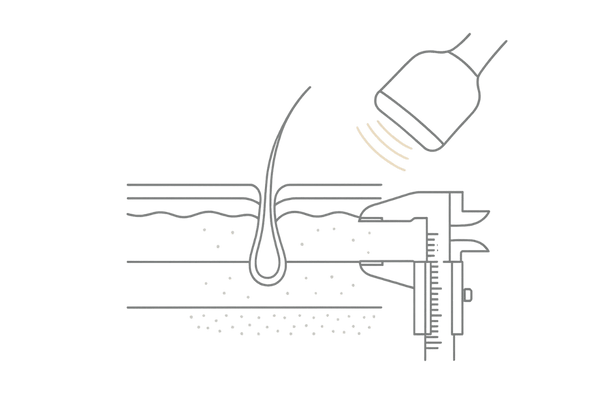

フォトトリコグラムは、頭皮の特定部位を高倍率で撮影し、その画像をコンピュータで解析することで、毛髪に関する様々なデータを定量的に評価する検査です。

具体的には、毛髪の密度、成長期にある毛髪の割合、休止期に入った毛髪の割合、そしてそれぞれの毛髪の太さなどを数値化します。

これにより、現在生えている毛髪が健康なサイクルで成長しているのか、あるいはヘアサイクルに乱れが生じているのかを客観的に判断できます。

薄毛の進行は、毛髪が細くなる「軟毛化」や、成長期が短縮し休止期毛が増えることによって起こるため、これらの変化を正確に捉えることは極めて重要です。

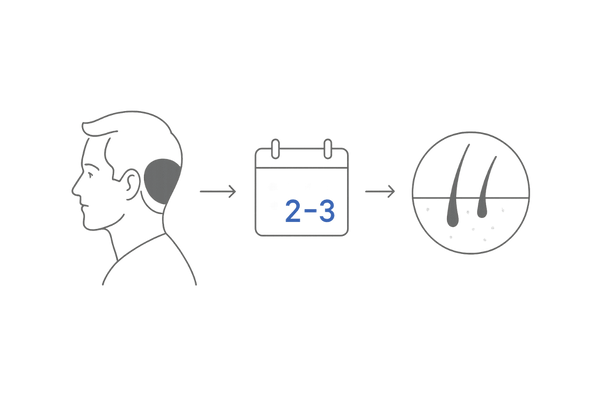

測定の具体的な流れ

この検査は、通常2回の来院によって行います。まず初回の来院時に、後頭部や頭頂部など、状態を比較したい部位の頭髪を、直径1センチ程度の範囲で短く剃ります。

これは、毛の成長を正確に捉えるための準備です。そして、その部分を黒い染料で一時的に染め、マーキングをします。数日後(通常は2〜3日後)、再度来院した際に、同じ部位を専用の高倍率カメラで撮影します。

この数日間で伸びた毛髪(成長期毛)と、全く伸びなかった毛髪(休止期毛)が画像上で明確に区別できます。この撮影した画像を専用のソフトウェアで解析し、詳細なデータを算出するという流れになります。

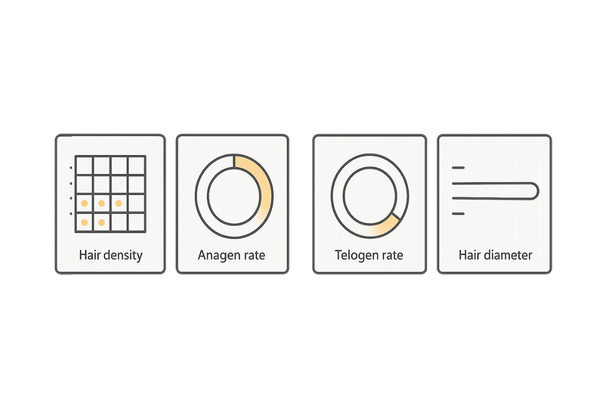

この検査で明らかになる主要な指標

フォトトリコグラムによって得られるデータは、薄毛の状態を多角的に理解するための重要な手がかりとなります。

単に「髪が減った」という感覚的なものではなく、具体的な数値として現状を把握できるため、治療方針を立てる際の強力な根拠となります。

また、治療開始後に再度検査を行うことで、治療効果がどの程度現れているのかを客観的に評価し、必要に応じて治療計画を修正することも可能です。

フォトトリコグラムの主要評価項目

| 指標 | 意味 | 薄毛との関連 |

|---|---|---|

| 毛髪密度 | 1平方センチメートルあたりの毛髪の本数 | 密度の低下は薄毛の直接的な兆候を示します。 |

| 成長期毛率(アナゲン率) | 活発に成長している段階にある毛髪の割合 | この率の低下はヘアサイクルの短縮、AGAの進行を示唆します。 |

| 休止期毛率(テロゲン率) | 成長を終え、自然に抜け落ちるのを待つ毛髪の割合 | この率の上昇は、抜け毛の増加やヘアサイクルの乱れを示唆します。 |

フォトトリコグラムの意義と限界

この検査の最大の意義は、薄毛の状態や治療効果を「見える化」できる点にあります。治療の効果はゆっくりと現れることが多いため、患者自身が変化を実感しにくい場合があります。

しかし、数値として改善が確認できれば、治療を続けるモチベーションの維持につながります。一方で、この検査にはいくつかの限界もあります。

まず、分析のために頭皮の一部を剃る必要があるため、人によっては抵抗を感じることがあります。

また、検査結果は測定した特定部位の状態を示すものであり、頭部全体の状態を完全に代表するわけではありません。そのため、他の検査や問診と組み合わせて総合的に判断することが大切です。

頭皮超音波検査 – 頭皮の厚さや血流の評価

健康な髪は、健康な土壌である頭皮から育ちます。頭皮超音波検査は、普段見ることのできない頭皮の内部構造を、超音波(エコー)を用いて非侵襲的に観察する検査方法です。

これにより、頭皮の厚さや硬さ、さらには毛根に栄養を運ぶ血流の状態まで評価することが可能になります。

畑の土が硬かったり、栄養が不足していたりすると作物が育たないように、頭皮の状態が悪ければ健康な髪は育ちません。この検査は、まさにその「土壌」の状態を科学的に評価するための重要な手段です。

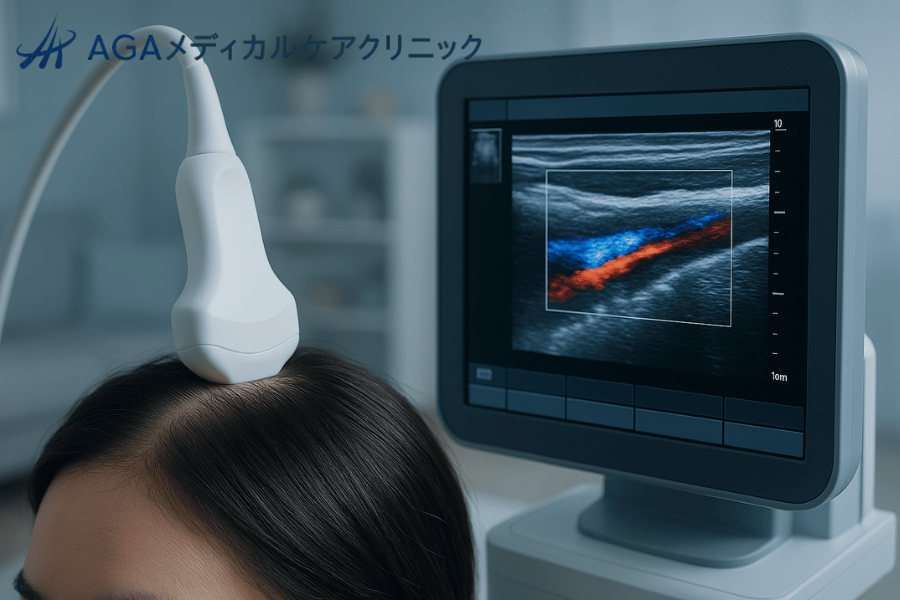

頭皮超音波検査の基本原理

頭皮超音波検査は、人体に無害な超音波を頭皮に当て、その反響(エコー)を画像化する技術です。プローブと呼ばれる小さな装置を頭皮に当てるだけで、皮下の状態をモニターに映し出すことができます。

頭皮は表面から表皮、真皮、皮下組織という層で構成されており、この検査ではそれぞれの層の厚さや境界の状態を鮮明に確認できます。

特に、毛髪の根元である毛包が存在する真皮層の厚さや状態は、毛髪の健康と深く関連しているため、重要な評価ポイントとなります。

痛みや放射線被曝の心配がなく、安全に頭皮の内部を詳細に観察できるのが大きな特徴です。

頭皮の厚さと毛髪の健康

頭皮、特に真皮層の厚みは、毛髪の健康を支える上で重要な要素です。真皮層には、毛細血管や皮脂腺、汗腺などが存在し、毛根に栄養を供給する役割を担っています。

この層が薄くなったり硬くなったりすると、血行が悪化し、毛根が十分に栄養を受け取れなくなります。その結果、毛髪が細くなったり、成長が阻害されたりする可能性があります。

超音波検査では、この真皮層の厚さをミリ単位で測定し、正常な状態と比較することで、頭皮の健康度を評価します。

頭皮が硬い、いわゆる「頭皮が突っ張っている」状態も、血行不良やコラーゲンの減少を示している可能性があり、この検査によって客観的に評価できます。

血流評価の重要性

髪の毛は、毛根の最深部にある毛乳頭が毛細血管から栄養や酸素を受け取ることで成長します。したがって、頭皮の血流は髪の健康を維持するための生命線といえます。

頭皮超音波検査では、「カラードップラー法」という技術を用いることで、血管内の血流の速度や方向を色で表示し、視覚的に評価することが可能です。

血流が乏しい部分は、栄養供給が滞っている可能性を示唆しており、薄毛の大きな原因の一つと考えられます。

特にAGA(男性型脱毛症)が進行しやすい頭頂部や前頭部で血流の低下が見られることが多く、この検査はそうした部位ごとの血行状態を詳細に把握するのに役立ちます。

検査で得られる情報と活用法

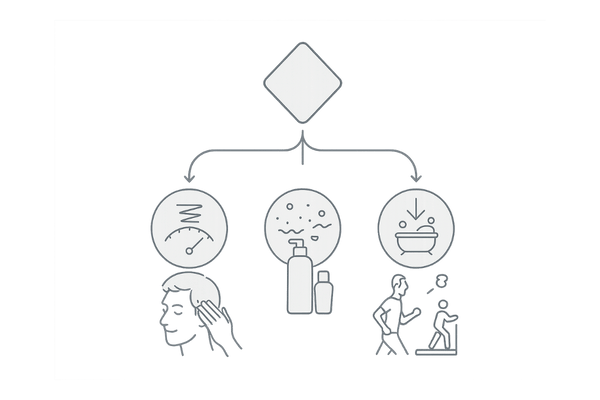

頭皮超音波検査から得られる情報は、具体的な薄毛対策を立てる上で非常に有益です。

例えば、頭皮が硬く血行不良が確認された場合には、頭皮マッサージの指導や血行を促進する成分が含まれた育毛剤の使用を推奨するなど、個別化されたケアプランの作成に役立ちます。

また、頭皮に炎症やむくみが見られる場合は、まずその原因を特定し、生活習慣の改善や適切なシャンプーの選択などを指導します。

このように、単に薄毛という現象を見るだけでなく、その背景にある頭皮環境の問題点を具体的に特定し、根本的な改善につなげるための重要な情報を得ることができるのです。

サーモグラフィー – 頭皮の温度分布による血行評価

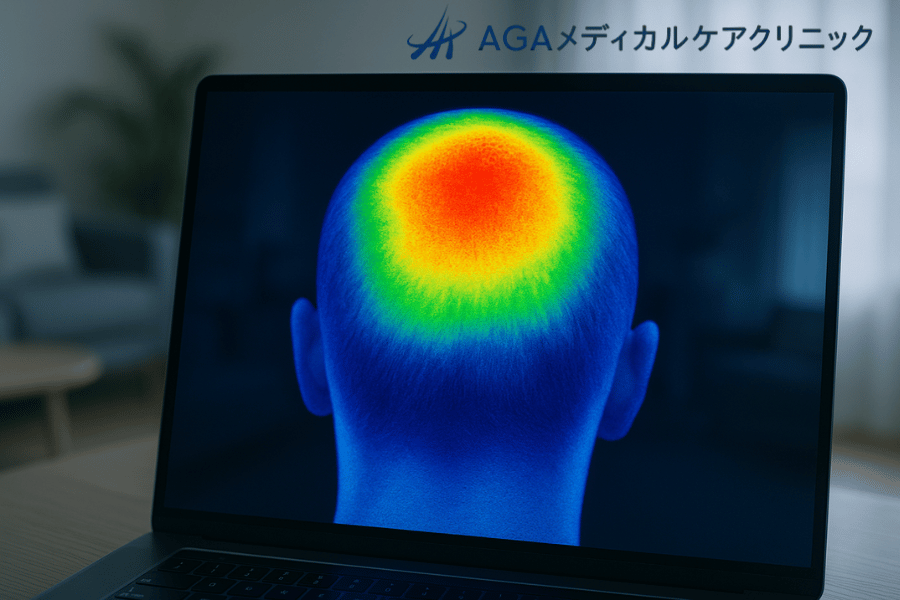

物体の表面から放射される赤外線を感知し、温度分布を色で可視化する技術がサーモグラフィーです。医療分野では、体表面の温度異常から炎症や血行障害を発見するために広く用いられています。

この技術を頭皮に応用することで、頭皮全体の血行状態を広範囲に、かつ直感的に評価することが可能になります。

頭皮の温度は、その下を流れる血液の量と密接に関連しており、温度が低い部分は血行不良を示唆します。サーモグラフィーは、頭皮の「冷え」を可視化し、薄毛のリスクを評価する上で有効な検査方法です。

サーモグラフィーによる頭皮分析

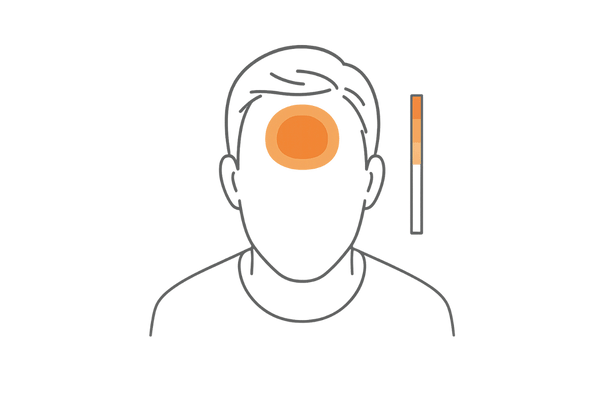

サーモグラフィーによる頭皮検査は、専用の赤外線カメラで頭部を撮影するだけで完了する、非常に簡便で非接触型の検査です。

撮影された画像は、温度が高い部分が赤色系、低い部分が青色系で表示され、頭皮のどの部分の血行が良好で、どの部分が滞っているのかが一目でわかります。

特に、薄毛が進行しやすい頭頂部や前頭部と、比較的影響を受けにくい側頭部や後頭部の温度を比較することで、血行の不均一性を明確に捉えることができます。

この視覚的な情報は、患者自身が自分の頭皮の状態を理解する助けにもなります。

頭皮温度と血行の関係

私たちの体温は、血液が全身を循環することで維持されています。したがって、血行が良好な部位は温かく、血行が滞っている部位は冷たくなります。

頭皮も同様で、毛根に栄養を運ぶ毛細血管の血流が豊富な部分は温度が高く、血流が乏しい部分は温度が低くなります。

ストレス、睡眠不足、肩こり、喫煙などは、血管を収縮させ、頭皮の血行不良を引き起こす要因となります。サーモグラフィーは、こうした生活習慣が頭皮に与えている影響を、温度という客観的な指標で示してくれます。

頭頂部だけが青く表示されるような場合は、その部分の血行が特に悪化している可能性が高いと判断できます。

正常な頭皮と問題のある頭皮の温度パターンの比較

健康な頭皮は、全体的に血行が良好であるため、サーモグラフィー画像では比較的均一な温かい色(赤色や黄色)で表示されます。

一方、何らかの問題を抱えている頭皮では、特徴的な温度パターンが現れます。

例えば、AGAの傾向がある場合、男性ホルモンの影響を受けやすい頭頂部や前頭部の温度が、側頭部や後頭部に比べて明らかに低く表示されることがあります。

また、頭部全体が青色系で表示される場合は、冷え性や自律神経の乱れなど、全身的な血行不良が影響している可能性も考えられます。

頭皮温度パターンと推定される状態

| 温度パターン | 推定される頭皮状態 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 全体的に均一で温かい | 良好な血行状態 | 健康的な生活習慣、バランスの取れた食事 |

| 頭頂部が局所的に低い(青い) | 頭頂部の血行不良 | AGAの進行、長時間のデスクワーク、ストレス |

| 全体的に青く冷たい | 全体的な血行不良 | 冷え性、自律神経の乱れ、睡眠不足 |

他の検査との組み合わせによる相乗効果

サーモグラフィーは頭皮表面の温度分布から広範囲の血行状態を評価するのに優れていますが、頭皮内部の深い部分の血流や構造までは見ることができません。

そこで、頭皮超音波検査と組み合わせることが有効です。

サーモグラフィーで頭皮全体の血行不良エリアを特定し、その部分を超音波検査でさらに詳しく調べることで、血行不良の原因が頭皮の硬さによるものなのか、あるいは血管自体の問題なのかをより深く探求できます。

また、フォトトリコグラムの結果と照らし合わせることで、「血行が悪い部分で、実際に休止期毛の割合が増加している」といった相関関係を確認することも可能です。

これらの検査を組み合わせることで、より立体的で正確な頭皮診断が実現します。

薄毛(AGA)画像検査に関するよくある質問

- これらの画像検査は痛みを伴いますか?

-

フォトトリコグラムで分析のためにごく一部の毛髪を短く剃りますが、検査自体に痛みはありません。

頭皮超音波検査やサーモグラフィーは、体に装置を当てるだけ、あるいは撮影するだけの非侵襲的な検査ですので、痛みや不快感はほとんどありません。安心して受けることができます。

- 検査にはどのくらいの時間がかかりますか?

-

実施する検査の種類によって異なりますが、一般的には事前のカウンセリングから検査、結果の説明まで含めて、全体で60分から90分程度を見ておくとよいでしょう。

ただし、フォトトリコグラムは毛の成長を観察するため、初回の処置から数日後に再度撮影のための来院が必要です。

- 検査を受ければ、薄毛の全ての原因がわかりますか?

-

画像検査は、頭皮や毛髪の状態を客観的なデータとして詳細に評価するための非常に有力な手段です。

しかし、薄毛の原因は遺伝的要因、ホルモンバランス、生活習慣、ストレスなど多岐にわたります。

画像検査はこれらの要因が頭皮に与えた「結果」を捉えるものであり、原因のすべてを特定できるわけではありません。問診や血液検査など、他の情報と合わせて総合的に判断します。

- どのような人に、これらの検査はおすすめですか?

-

「自己流のケアでは効果を感じられない方」「薄毛治療を検討しているが、まずは自分の状態を正確に知りたい方」「現在行っている治療の効果を客観的なデータで確認したい方」などに特におすすめします。

感覚だけに頼らず、科学的な根拠に基づいた対策を始めたいと考えるすべての方にとって有益な検査です。

Reference

HEDAYATI, Bobak, et al. In Vivo Imaging Techniques for the Human Scalp: A Systematic Review of the Literature. Lasers in surgery and medicine, 2024, 56.9: 741-754.

LEROY, Thérèse; VAN NESTE, Dominique. Contrast enhanced phototrichogram pinpoints scalp hair changes in androgen sensitive areas of male androgenetic alopecia. Skin Research and Technology, 2002, 8.2: 106-111.

MOODI, FARZAN, et al. A comprehensive review on trichogram and trichoscopy in dermatology. Pakistan J Med Health Sci, 2021, 15: 1576-1580.

ZHAO, Shuang, et al. Expert Consensus on Big Data Collection of Skin and Appendage Disease Phenotypes in Chinese. Phenomics, 2024, 4.3: 269-292.

HUMBERT, Philippe; FANIAN, Ferial; MAIBACH, Howard I. (ed.). Agache’s measuring the skin. Switzerland: Springer International Publishing, 2017.

GOLLNICK, Harald, et al. Diagnostic Procedures. In: Dermatology Cyberderm WebBook. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. p. 705-728.