フケが異常に多い、頭皮が赤くかゆい、特定の場所だけ髪が抜けるといった症状に悩んでいませんか。

これらの頭皮トラブルは、単なる乾燥や不潔さが原因ではなく、「真菌(カビ)」による感染症の可能性があります。特に頭部白癬(しらくも)は、放置すると脱毛範囲が広がることもあり、早期の正確な診断が重要です。

この記事では、真菌感染症を特定するための「真菌培養検査」に焦点を当てます。

検査の目的や具体的な流れ、費用、そして検査後の治療法までを詳しく解説し、あなたの頭皮の悩みを解決する一助となる情報を提供します。

フケやかゆみ、抜け毛は真菌が原因?

多くの人が経験するフケやかゆみといった頭皮トラブル。その原因は多岐にわたりますが、見過ごされがちなのが真菌の存在です。

頭皮の健康状態を正しく理解するためには、まず真菌の役割について知ることが大切です。自己判断で市販のシャンプーを試すだけでは、根本的な解決に至らないケースも少なくありません。

頭皮に潜む常在菌と病原性真菌

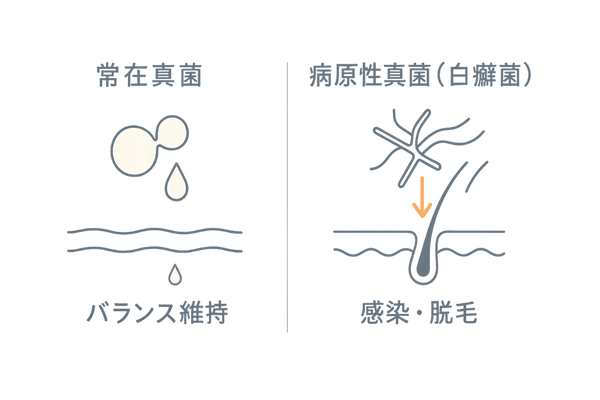

私たちの頭皮には、もともと多種多様な微生物が存在し、その中には真菌も含まれます。

これらは「常在菌」と呼ばれ、普段は特に害を及ぼすことなく、他の悪玉菌の繁殖を抑えるなど、頭皮環境のバランスを保つ一員として機能しています。

しかし、何らかの要因でこのバランスが崩れると、特定の真菌が異常に増殖したり、外部から侵入した病原性の高い真菌が活動を始めたりすることがあります。

この状態が、さまざまな頭皮トラブルを引き起こすのです。

頭皮の常在菌と病原性真菌の比較

| 種類 | 特徴 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 常在真菌(マラセチア菌など) | 健康な頭皮にも存在する。皮脂を栄養源とする。 | 通常は無害。異常増殖すると脂漏性皮膚炎の原因になることがある。 |

| 病原性真菌(白癬菌など) | 外部から感染する。髪の毛のケラチンを栄養源とする。 | 頭部白癬(しらくも)を引き起こし、脱毛やかゆみの原因となる。 |

なぜ真菌が増殖してしまうのか

真菌が異常に増殖する背景には、頭皮環境の変化が大きく関わっています。

真菌は高温多湿な環境を好むため、汗をかいたまま放置したり、洗髪後に髪を十分に乾かさなかったりすると、活動が活発になります。

また、ストレスや睡眠不足、食生活の乱れなどによる免疫力の低下も、常在菌のバランスを崩す一因です。皮脂の過剰な分泌も真菌の栄養源となり、増殖を後押しします。

自己判断の危険性と専門的な診断の重要性

頭皮のかゆみやフケに対して、「フケ用のシャンプーを使えば治るだろう」と安易に考えるのは危険です。

もし原因が頭部白癬のような病原性の真菌である場合、一般的なヘアケア製品では効果がなく、かえって症状を悪化させる可能性があります。

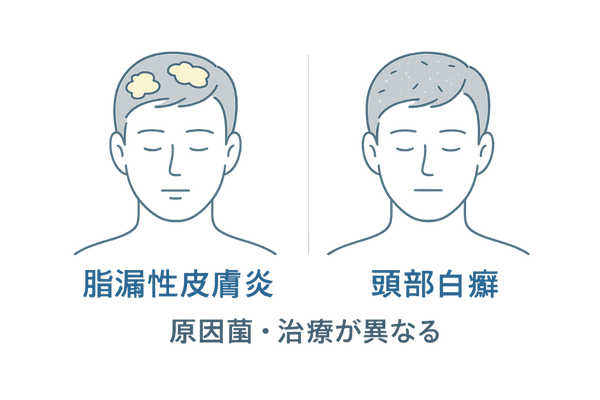

また、脂漏性皮膚炎と頭部白癬は症状が似ている部分もありますが、原因となる菌の種類や治療法が異なります。

したがって、皮膚科などの専門医を受診し、原因を正確に特定するための検査を受けることが、適切な治療への第一歩となります。

真菌培養検査の基本を理解する

真菌培養検査は、頭皮トラブルの原因が真菌であるかどうか、そしてどの種類の真菌が原因であるかを特定するための信頼性の高い検査方法です。

この検査によって、医師は的確な診断を下し、効果的な治療計画を立てることができます。ここでは、真菌培養検査がどのようなものなのか、その基本を解説します。

検査の目的と原理

この検査の主な目的は、症状の原因となっている真菌を生きたまま捕まえ、その正体を突き止めることです。

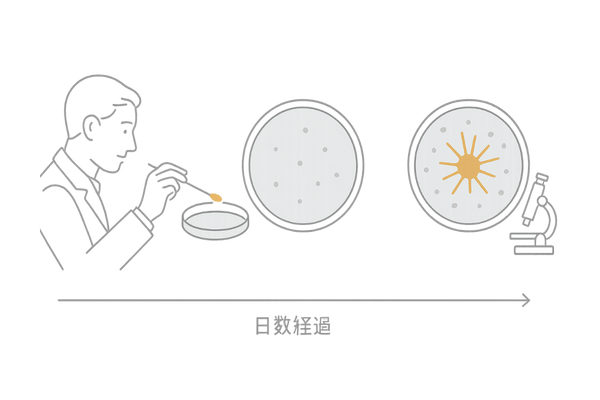

具体的には、患者さんの頭皮から採取したフケや髪の毛を、真菌が発育しやすい特殊な栄養分を含んだ「培地(ばいち)」で育てます。

数週間かけて培養することで、もし原因となる真菌が存在すれば、培地の上で目に見える大きさのコロニー(集落)を形成します。

そのコロニーの形状や色、顕微鏡で見た特徴などから、菌の種類を正確に同定します。これにより、症状の原因が白癬菌なのか、それ以外の真菌なのかを確定診断できます。

真菌が増殖しやすい環境要因

| 要因 | 具体的な状況 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 高温多湿 | 汗をかく季節、洗髪後の生乾き、帽子の長時間着用 | 通気性を保ち、濡れた状態を避ける。速やかに乾燥させる。 |

| 免疫力の低下 | ストレス、睡眠不足、不規則な生活、過労 | 十分な休息とバランスの取れた食事、適度な運動を心がける。 |

| 不適切なヘアケア | 洗浄力の強すぎるシャンプー、過度な洗髪、すすぎ残し | 自分の頭皮に合ったシャンプーを選び、優しく丁寧に洗う。 |

採取するものと検査方法の種類

検査のために採取する検体は、症状が出ている部位のフケ、鱗屑(りんせつ、皮膚表面からはがれ落ちる角片)、そして髪の毛です。医師がピンセットや器具を使って、痛みがないように丁寧に採取します。

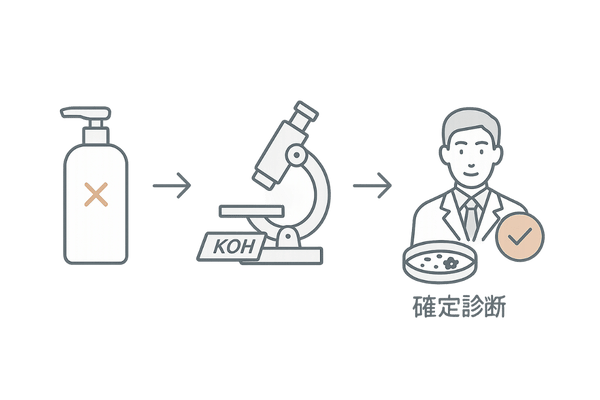

採取した検体は、まず顕微鏡で直接観察する「直接鏡検法(KOH法)」を行うことが一般的です。これにより、その場で真菌の存在を確認できる場合があります。

しかし、KOH法だけでは菌の種類までは特定できません。そこで、より正確な診断のために、検体の一部を培地に植え付けて培養検査を行います。

検査の精度と信頼性

真菌培養検査は、原因菌を特定する上で非常に精度の高い検査とされています。直接鏡検法では真菌が見つからなかった場合でも、培養することで菌が検出されることがあります。

生きた菌を増殖させて特定するため、感染の有無を確定する「ゴールドスタンダード(最も信頼性の高い基準)」な検査法の一つです。

ただし、検体の採取部位や量、あるいはすでに抗真菌薬を使用している場合などには、菌がうまく育たず、偽陰性(本当は感染しているのに陰性と出る)となる可能性もゼロではありません。

真菌培養検査と直接鏡検法(KOH法)の比較

| 検査項目 | 直接鏡検法(KOH法) | 真菌培養検査 |

|---|---|---|

| 目的 | その場での真菌の有無の確認(迅速診断) | 真菌の有無の確定と、菌種の同定 |

| 結果判明までの時間 | 数分~15分程度 | 2週間~4週間程度 |

| わかること | 菌の断片(菌糸や胞子)の存在 | 生きた菌の存在と、その具体的な種類 |

結果が出るまでの期間

真菌の発育には時間がかかります。そのため、真菌培養検査の結果が判明するまでには、通常2週間から4週間程度の期間を要します。

この間、医師は直接鏡検法の結果や症状から暫定的な診断を下し、治療を開始することもあります。

そして、培養検査の結果が確定した時点で、その結果に基づいて治療方針を最終的に決定したり、必要に応じて治療薬を変更したりします。

真菌培養検査で特定できる頭皮の病気

この検査を通じて、さまざまな真菌による頭皮の病気を特定できます。特に薄毛や脱毛に直結する可能性のある頭部白癬の診断においては、極めて重要な役割を果たします。

ここでは、真菌培養検査によって診断が確定する代表的な頭皮の病気について解説します。

頭部白癬(しらくも)の詳細

頭部白癬は、皮膚糸状菌(ひふしじょうきん)という種類の真菌が、頭部の皮膚の角層や髪の毛に感染して起こる病気です。俗に「しらくも」とも呼ばれます。

この菌は髪の毛の主成分であるケラチンを栄養源として増殖するため、感染した部分の髪の毛はもろくなり、抜け落ちてしまいます。

症状としては、円形や不整形の脱毛斑、フケ、かさぶた、軽いかゆみなどが現れます。炎症が強い場合は、膿が溜まったり(ケルスス禿瘡)、痛みを伴ったりすることもあります。

子どもに多く見られますが、大人でも発症します。

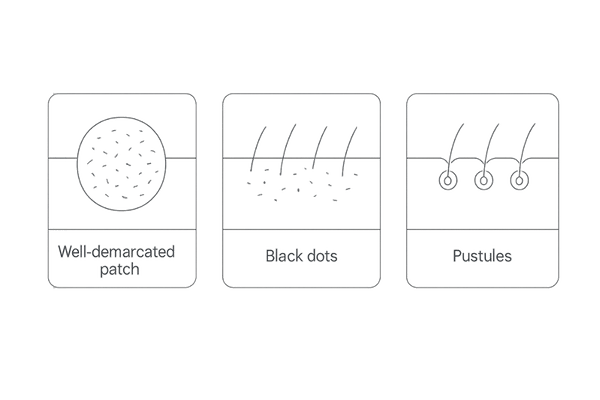

頭部白癬の主な症状

| 症状 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 脱毛斑 | 境界が比較的はっきりした円形や不整形。病変部の毛が途中で折れたり抜けたりする。 | 円形脱毛症と間違われることがあるが、原因が全く異なる。 |

| 鱗屑(フケ) | 白く乾燥した細かいフケが多発する。カサカサした状態になる。 | 単なる乾燥性のフケとの見極めが必要。 |

| 炎症・膿疱 | 頭皮が赤みを帯びたり、毛穴に一致して膿が溜まったブツブツができたりする。 | 細菌感染を併発している可能性があり、強い炎症は瘢痕化して永久脱毛の原因になる。 |

脂漏性皮膚炎との関連性

脂漏性皮膚炎は、頭皮の常在菌であるマラセチア菌が異常に増殖することで引き起こされる皮膚炎です。頭皮の赤みや、ベタついた黄色っぽいフケが特徴で、かゆみを伴います。

症状が頭部白癬と似ているため、見た目だけでは区別が難しいことがあります。真菌培養検査は、白癬菌を特定することに主眼が置かれますが、症状の原因が白癬菌ではないことを確認する上でも役立ちます。

マラセチア菌は特殊な培地でないと培養が難しいため、通常の培養検査では検出されないことが多いですが、白癬菌が陰性であれば、臨床症状と合わせて脂漏性皮膚炎を診断する有力な根拠となります。

その他の真菌による皮膚感染症

頭皮に感染する真菌は白癬菌やマラセチア菌だけではありません。まれに、カンジダ菌やアスペルギルス菌といった他の真菌が原因で皮膚炎や毛包炎を起こすこともあります。

特に、免疫力が著しく低下している状態では、通常は病原性を示さないような真菌が感染症を引き起こすことがあります。

症状が典型的でない場合や、標準的な治療で改善しない場合には、真菌培養検査でこれらのまれな菌がいないかを確認することが、診断の助けになります。

検査を受けるための具体的な手順

頭皮の症状で悩み、真菌培養検査を検討している場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。

受診する診療科の選択から、実際の診察、検査後の注意点まで、具体的な流れを把握しておくと、スムーズに検査を受けられます。

どの診療科を受診すればよいか

頭皮のフケ、かゆみ、脱毛などの症状がある場合、まずは皮膚科を受診することを推奨します。皮膚科医は皮膚と髪の専門家であり、真菌感染症を含むさまざまな皮膚疾患の診断と治療に精通しています。

薄毛治療を専門とするクリニックでも対応可能な場合がありますが、まずは保険診療を行っている一般の皮膚科で相談するのが確実です。

そこで正確な診断を受け、必要に応じて専門的な治療へと進むのが良いでしょう。

診察から検体採取までの流れ

皮膚科を受診すると、まず医師による問診が行われます。いつからどのような症状があるか、かゆみの程度、家族に同様の症状の人がいないかなどを詳しく伝えます。

次に、医師が視診と触診で頭皮の状態を注意深く観察します。マイクロスコープなどを用いて頭皮を拡大して見ることもあります。真菌感染が疑われる場合、その場で検体採取に移ります。

医師が脱毛部分やフケの多い部分から、髪の毛や皮膚の一部をピンセットなどで採取します。この際、痛みはほとんどありません。採取した検体は、前述したように直接鏡検法と培養検査に用いられます。

受診から結果報告までの期間の目安

| 項目 | 期間 | 内容 |

|---|---|---|

| 初診日 | 当日 | 問診、視診、検体採取、直接鏡検法による暫定診断。 |

| 培養期間 | 2週間~4週間 | 採取した検体を検査機関で培養し、菌の発育を待つ。 |

| 結果説明 | 次回の診察時 | 確定診断の結果に基づき、治療方針を最終決定する。 |

検査前の注意点

検査の精度を高めるために、いくつか注意すべき点があります。特に、自己判断で市販の抗真菌成分が含まれるシャンプーや塗り薬を使用している場合、検査で正しい結果が得られない可能性があります。

受診する前は、できるだけそのような製品の使用を中止してください。また、受診当日は、整髪料などを使用しない方が望ましいです。検査前に特別な食事制限などはありません。

- 受診の少なくとも数日前から抗真菌薬の入った薬剤の使用を中止する。

- 受診前夜や当日の朝の洗髪を控えるよう指示されることがある。

- 普段の頭皮の状態を医師に見せるため、ワックスなどの整髪料はつけずに行く。

真菌培養検査を検討すべき頭皮のサイン

どのような症状があれば、真菌感染を疑い、検査を検討すべきなのでしょうか。ここでは、皮膚科の受診と真菌培養検査を考えた方がよい、具体的な頭皮のサインについて解説します。

これらの症状に心当たりがある場合は、早めに専門医に相談しましょう。

治りにくいフケと強いかゆみ

通常のフケ対策シャンプーを試しても一向に改善しない、頑固なフケは注意が必要です。

特に、頭皮全体が脂っぽく、ベタベタした大きなフケが出る場合や、逆に乾燥してカサカサした細かいフケが大量に出続ける場合は、真菌の異常増殖が関与している可能性があります。

これに我慢できないほどの強いかゆみが伴うなら、脂漏性皮膚炎や頭部白癬が疑われます。

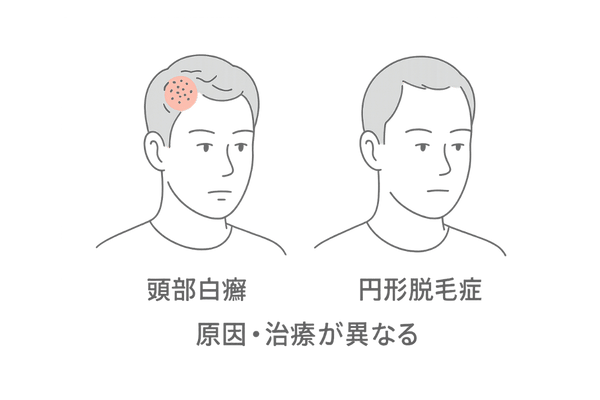

円形や楕円形の脱毛斑

ある日突然、コインのような円形や楕円形の脱毛部分を見つけたら、多くの人は円形脱毛症を思い浮かべるかもしれません。しかし、頭部白癬でも同様の脱毛斑が生じます。

頭部白癬による脱毛斑の特徴は、脱毛部分の地肌がカサカサしていたり、黒い点々(折れた毛)が見られたり、フケを伴ったりすることです。

円形脱毛症の脱毛斑の地肌はつるっとしていることが多いため、見た目に違いがあります。このような脱毛斑に気づいたら、自己判断せずに専門医の診断を仰ぐことが重要です。

頭皮の赤みやカサつき、膿疱

頭皮が全体的に、あるいは部分的に赤みを帯びている状態も、真菌による炎症のサインです。

赤みとともに皮膚がカサカサと乾燥してめくれてきたり、毛穴に沿ってニキビのような赤いブツブツ(毛包炎)や膿の溜まった膿疱ができたりする場合も、真菌感染を疑うべき症状です。

特に、炎症が強く、じゅくじゅくしてかさぶたができるような状態(ケルスス禿瘡)は、頭部白癬の中でも重症型であり、放置すると脱毛した部分が瘢痕化し、髪の毛が二度と生えてこなくなる可能性があるため、急いで受診する必要があります。

検査費用と保険適用

専門的な検査と聞くと、費用が気になる方も多いでしょう。真菌培養検査は、医師が真菌感染症を診断するために必要と判断した場合、健康保険が適用される検査です。

ここでは、検査にかかる費用や保険適用の条件について解説します。

保険が適用される条件

健康保険を使って真菌培養検査を受けるためには、医師が診察の結果、頭部白癬やその他の真菌感染症を疑い、診断を確定するためにこの検査が必要であると判断することが前提となります。

つまり、フケやかゆみ、脱毛といった明らかな症状があり、その原因として真菌が考えられる場合に保険適用となります。美容目的や、特に症状がない自己希望による検査の場合は、保険は適用されません。

自己負担額の目安

保険が適用された場合、患者さんが窓口で支払う自己負担額は、総医療費の1割から3割(年齢や所得による)となります。

真菌培養検査自体の費用は、検査項目や医療機関によって多少異なりますが、一般的には数千円程度です。これに初診料や再診料、その他の処置料などが加わります。

したがって、全体の自己負担額としては、3割負担の場合で3,000円から6,000円程度を見ておくとよいでしょう。ただし、これはあくまで目安であり、処方される薬代は別途必要になります。

保険適用(3割負担)時の費用目安

| 項目 | 費用の目安(自己負担額) | 備考 |

|---|---|---|

| 初診料 | 約850円 | 初めてその医療機関にかかる場合。 |

| 真菌検査(培養同定) | 約500円~800円 | 検査自体の費用。直接鏡検法も含む場合がある。 |

| その他 | 変動あり | 処置料などが加わることがある。 |

| 合計(診察+検査) | 約2,000円~4,000円 | これに薬剤費が別途かかる。 |

自由診療となるケース

医師の診察で真菌感染症の可能性が低いと判断されたにもかかわらず、患者さん自身の強い希望で検査を行う場合などは、自由診療(自費診療)となることがあります。

自由診療の場合、費用は全額自己負担となり、医療機関が独自に設定した価格になるため、数万円程度かかることもあります。まずは保険診療の範囲内で診察を受け、医師の判断を仰ぐのが一般的です。

不明な点があれば、事前に医療機関に問い合わせて確認しましょう。

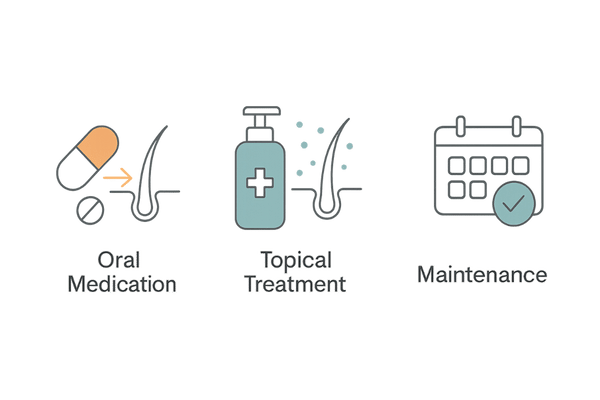

検査結果に基づいた治療アプローチ

真菌培養検査によって頭部白癬などの診断が確定したら、次は原因菌を退治するための治療が始まります。治療の基本は、真菌の増殖を抑え、死滅させるための抗真菌薬を使用することです。

ここでは、具体的な治療法や日常生活での注意点について解説します。

抗真菌薬による治療が中心

頭部白癬の治療では、抗真菌作用のある薬物を用いるのが基本です。白癬菌は髪の毛の内部にまで侵入するため、塗り薬だけでは十分な効果が得られにくいのが特徴です。

そのため、飲み薬(内服薬)による全身的な治療が第一選択となります。治療期間は、菌が完全にいなくなるまで続ける必要があり、数ヶ月単位になることが一般的です。

自己判断で治療を中断すると、再発の原因となるため、医師の指示に必ず従いましょう。

内服薬と外用薬の主な種類と特徴

| 薬剤の種類 | 主な薬剤名(成分名) | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| 内服薬 | テルビナフィン、イトラコナゾールなど | 頭部白癬治療の基本。肝機能への影響を見ながら使用する必要がある。 |

| 外用薬 | ケトコナゾール、ミコナゾールなど | 内服薬の補助や、周囲への感染拡大予防として使用。シャンプータイプもある。 |

内服薬と外用薬の使い分け

前述の通り、頭部白癬の治療の主役は内服薬です。医師は患者さんの年齢や体重、健康状態などを考慮して、最適な薬剤を選択します。

治療中は、定期的に血液検査を行い、肝臓などに副作用が出ていないかを確認しながら進めます。外用薬(塗り薬やシャンプー)は、補助的な役割として用いられることが多いです。

頭皮表面の菌を減らし、他者への感染や自家感染(自分の他の部位にうつすこと)を防ぐ目的で使用します。脂漏性皮膚炎の場合は、マラセチア菌に有効な抗真菌薬の外用が治療の中心となります。

日常生活で気をつけるべきセルフケア

薬による治療と並行して、日常生活でのセルフケアも大切です。頭皮を清潔に保つことは基本ですが、ゴシゴシと強く洗いすぎるのは逆効果です。優しく丁寧に洗い、すすぎ残しがないように注意しましょう。

洗髪後は、ドライヤーで髪と頭皮をしっかりと乾かし、湿った状態を長く続けないことが重要です。

また、タオルや帽子、枕カバー、ブラシなどはこまめに洗濯・交換し、家族内での感染を防ぐことも心がけましょう。

- 頭皮を清潔に保ち、十分に乾燥させる。

- 帽子、枕カバー、タオルなどを共有しない。

- ペット(犬や猫)が感染源となることもあるため、動物の皮膚の状態にも注意する。

真菌培養検査に関するよくある質問

- 検査の時に痛みはありますか?

-

いいえ、ほとんど痛みはありません。検査では、頭皮のフケや抜け落ちた髪の毛、あるいは症状のある部分の髪の毛をピンセットで軽く抜く程度です。

注射のような痛みは全くないので、安心して検査を受けてください。

- 結果が出るまで4週間もかかるのですか?すぐに治療は始められないのでしょうか?

-

真菌を培養するには時間が必要なため、確定診断には数週間かかります。しかし、多くの皮膚科では、検体を採取したその日に顕微鏡で調べる「直接鏡検法」を行います。

そこで真菌の存在が強く疑われれば、培養検査の結果を待たずに、暫定的な診断のもとで治療を開始することが一般的です。

培養結果が出た後、その結果に応じて治療を継続または変更します。

- 市販の水虫薬を頭に塗っても治りませんか?

-

絶対にやめてください。足の水虫(足白癬)と頭部白癬は、同じ白癬菌が原因であることが多いですが、頭部白癬は髪の毛の内部に菌が侵入するため、市販の塗り薬では効果が期待できません。

治療には内服薬が必要です。自己判断で市販薬を使用すると、症状を悪化させたり、正しい診断を遅らせたりする原因になります。必ず皮膚科を受診してください。

- 治療すれば髪の毛はまた生えてきますか?

-

早期に適切な治療を開始すれば、原因である真菌がいなくなることで炎症が治まり、再び髪の毛は生えてくることがほとんどです。

ただし、炎症が非常に強かった場合や、治療開始が遅れて毛根がダメージを受けて瘢痕化してしまった場合は、残念ながら永久脱毛となる可能性もあります。

だからこそ、疑わしい症状があれば早めに受診することが大切です。

Reference

WEI, Lin-wei; QIAO, Jian-jun. Mini-review: the diagnostic methods of tinea capitis. Mycopathologia, 2023, 188.5: 563-569.

MÖHRENSCHLAGER, Matthias, et al. Pediatric tinea capitis: recognition and management. American journal of clinical dermatology, 2005, 6.4: 203-213.

LEUNG, Alexander KC, et al. Tinea capitis: an updated review. Recent patents on inflammation & allergy drug discovery, 2020, 14.1: 58-68.

FRIEDLANDER, Sheila Fallon, et al. Use of the cotton swab method in diagnosing tinea capitis. Pediatrics, 1999, 104.2: 276-279.

POMERANZ, Albert J.; SABNIS, Svapna S. Tinea capitis: epidemiology, diagnosis and management strategies. Pediatric Drugs, 2002, 4.12: 779-783.

BONIFAZ, Alexandro, et al. Cytobrush-culture method to diagnose tinea capitis. Mycopathologia, 2007, 163.6: 309-313.

DAS, Shukla; GOYAL, Renu; BHATTACHARYA, S. N. Laboratory‐based epidemiological study of superficial fungal infections. The Journal of dermatology, 2007, 34.4: 248-253.

PEIXOTO, Rebeca Ruppert Galarda Baptista, et al. Tinea capitis: correlation of clinical aspects, findings on direct mycological examination, and agents isolated from fungal culture. International journal of trichology, 2019, 11.6: 232-235.

HUBBARD, Thomas W. The predictive value of symptoms in diagnosing childhood tinea capitis. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 1999, 153.11: 1150-1153.

ALY, Raza. Ecology, epidemiology and diagnosis of tinea capitis. The Pediatric infectious disease journal, 1999, 18.2: 180-185.