「健康や活力のためにマカを飲み始めたら、なぜか抜け毛が増えた気がする…」そんな不安を抱えていませんか。

良かれと思って始めた習慣が薄毛の原因になる可能性を考えると心配になります。

この記事ではマカと抜け毛の間にどのような関係があるのか、医学的な観点からその原因を掘り下げ、抜け毛を感じた際の適切な対策を詳しく解説します。

ご自身の髪の悩みを正しく理解して解決へ向けた一歩を踏み出すための情報を提供します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

マカと抜け毛の噂 本当のところ

滋養強壮や活力アップのイメージが強いマカですが、一方で「抜け毛が増える」という噂を耳にすることがあります。

多くの方が健康増進を期待して摂取する中で、このような話は大きな不安要素です。まずはマカと髪の毛の関係性について、基本的な情報から整理していきましょう。

マカは本来髪の成長を助ける栄養素を含む

マカは南米ペルーのアンデス山脈に自生するアブラナ科の植物です。その根には私たちの体を作る上で重要な栄養素が豊富に含まれています。

特に髪の毛の主成分であるケラチンを構成するアミノ酸は健康な髪を育む土台となります。このため、マカは本来、髪の成長にとって有益な働きを期待できる食品です。

マカに含まれる主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 必須アミノ酸 | タンパク質の構成要素 | 髪の主成分ケラチンの材料になる |

| ビタミン類 | 体の調子を整える | 頭皮環境の健康維持を助ける |

| ミネラル類 | 体の機能を維持・調節する | 髪の成長をサポートする |

なぜ「マカで抜ける」と言われるのか

髪に良い栄養素を含んでいるにもかかわらず、なぜ抜け毛との関連が噂されるのでしょうか。その主な理由は、マカが持つ「ホルモンバランスへの影響」にあると考えられます。

男性ホルモンは髪の成長と深く関わっており、そのバランスが崩れることで、一部の人に抜け毛という形で影響が出ることがあります。

全ての人が抜け毛を経験するわけではない

重要なのは、マカを摂取した全ての人に抜け毛が起こるわけではないという点です。体質や健康状態、そして摂取量によって、マカが体に与える影響は大きく異なります。

特に、もともと男性型脱毛症(AGA)の素因を持つ方の場合、マカによるホルモンバランスの変化が薄毛の進行を促す引き金になる可能性を否定できません。

注意すべきマカによる抜け毛の可能性

マカの摂取が、一部の人にとって抜け毛の原因となり得るのはなぜでしょうか。

ここでは医学的な観点から考えられる3つの主な要因について解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

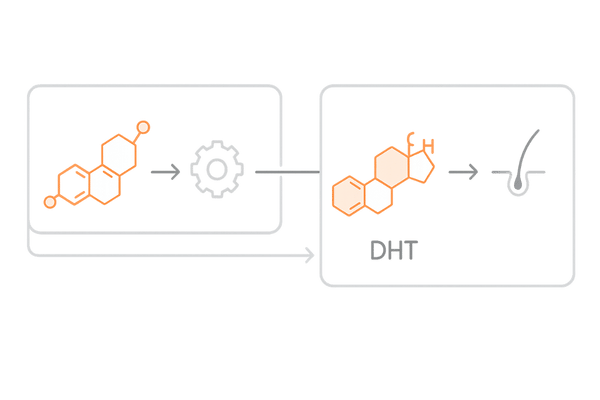

ホルモンバランスの変動とジヒドロテストステロン

抜け毛、特に男性型脱毛症(AGA)の直接的な原因物質は、ジヒドロテストステロン(DHT)です。

これは男性ホルモンの一種であるテストステロンが、5αリダクターゼという還元酵素と結びつくことで生成されます。

マカには男性ホルモンの働きを活発にする作用があると考えられており、この作用がテストステロンの分泌を促し、結果としてDHTの生成量を増やしてしまう可能性があります。

ホルモンと抜け毛の関係

| ホルモン名 | 役割 | 抜け毛との関連 |

|---|---|---|

| テストステロン | 男性らしい体を作る | DHTの元になる |

| ジヒドロテストステロン(DHT) | 胎児期の男性器形成など | AGAの直接的な原因物質 |

| 5αリダクターゼ | 還元酵素 | テストステロンをDHTに変換する |

過剰摂取による身体への負担

マカは食品ですが、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。体に良いとされるものでも、過剰に摂取すればバランスを崩し、予期せぬ不調を招くことがあります。

特にサプリメントで高濃度のマカを摂取する場合は体が対応しきれず、ホルモンバランスの急激な変化や、内臓への負担につながることも考えられます。

この身体的なストレスが間接的に抜け毛を誘発する一因となるのです。

アレルギー反応や体質との不適合

頻度は高くありませんが、マカに対してアレルギー反応を示す人もいます。アレルギー反応は体の免疫システムが特定の物質を異物と認識して攻撃することで起こります。

頭皮にかゆみや炎症といった症状が現れた場合、それはアレルギーの一環かもしれません。頭皮環境の悪化は健康な髪の成長を妨げ、抜け毛につながる重大な要因です。

なぜマカで抜け毛が起こると「感じる」のか

実際にマカが直接的な原因でなくても「マカを飲み始めてから抜け毛が増えた」と感じるケースは少なくありません。

そこには身体的な変化だけでなく、心理的な要因や知識不足による誤解が隠れていることがあります。

ここでは他ではあまり語られない「抜け毛が増えたと感じる」背景にある理由を探ります。

初期脱毛との混同

薄毛治療を開始した際などに見られる「初期脱毛」という現象があります。これは乱れたヘアサイクルが正常化する過程で休止期にあった古い髪の毛が一時的にまとまって抜け落ちる現象です。

マカの摂取により血行が促進されたり、栄養状態が改善したりすることで頭皮の活動が活発になり、新しい髪を育てる準備が始まります。

この過程が結果的に初期脱毛と似た状況を生み出し、「抜け毛が増えた」と誤解してしまう可能性があります。

他の生活習慣との複合的な影響

抜け毛の原因は一つとは限りません。マカを飲み始めたタイミングと、仕事のストレスが増えた時期、食生活が乱れた時期、睡眠不足が続いた時期などが偶然重なることもあります。

人は何か新しいことを始めた時に変化が起きると、その新しい習慣に原因を求めがちです。マカだけを原因と決めつけず、ご自身の生活全体を振り返ることが重要です。

抜け毛に関連する生活習慣

| 要因 | 髪への影響 | 対策 |

|---|---|---|

| ストレス | 血管収縮、血行不良、ホルモンバランスの乱れ | 適度な運動、趣味の時間を作る |

| 食生活の乱れ | 髪に必要な栄養素の不足 | バランスの取れた食事を心がける |

| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌減少、細胞修復の遅延 | 質の良い睡眠を7時間程度確保する |

心理的な思い込みと確認行動

「マカは抜け毛の原因になるかもしれない」という情報を一度でも目にすると、脳はその情報を意識し始めます。

その結果、普段なら気にも留めないような枕元の数本の髪の毛や、シャワーの排水溝に溜まった髪の毛が過剰に気になってしまうのです。

そして、「やはり抜けている」と何度も確認することで不安はさらに増大し、一種の思い込み(プラセボ効果の逆)に陥ってしまうことがあります。

マカの摂取で薄毛が悪化しやすい人の特徴

マカを摂取した際に薄毛への影響が出やすい人にはいくつかの共通した特徴が見られます。もしご自身が当てはまる場合は、マカの摂取について慎重に考える必要があります。

AGA(男性型脱毛症)を発症している

最も注意が必要なのは、すでにAGAを発症している、あるいはその素因を持つ方です。AGAは遺伝的要因が大きく、ジヒドロテストステロン(DHT)に対する感受性の高さが関係します。

このような方がマカを摂取して男性ホルモンの活動が活発化すると、DHTの生成が促進され、AGAの進行を早めてしまう可能性があります。

AGAのセルフチェック

- 家族(特に母方の祖父)に薄毛の人がいる

- 額の生え際が後退してきた、または頭頂部が薄くなってきた

- 髪の毛にハリやコシがなくなり、細く柔らかくなった

- 以前より頭皮が脂っぽく感じる

ホルモンバランスが乱れやすい体質

ストレスを強く感じやすい、生活が不規則であるなど普段からホルモンバランスが乱れやすい自覚がある方も注意が必要です。

このような体質の方は、マカのような外部からの刺激に対してホルモンバランスが大きく変動しやすい傾向があります。この変動が、ヘアサイクルに悪影響を及ぼすことがあります。

推奨量以上のサプリメントを摂取している

早く効果を実感したいという思いから、サプリメントなどに記載されている推奨摂取量を大幅に超えて摂取している場合もリスクが高まります。

過剰な成分は体にとって異物となり、分解・排出のために肝臓などに負担をかけます。この身体的ストレスは巡り巡って髪の健康を損なう原因となり得ます。

サプリメント摂取の注意点

| ポイント | 具体的な行動 | 理由 |

|---|---|---|

| 推奨量を守る | 製品の表示を確認し、必ず守る | 過剰摂取による副作用を防ぐため |

| 体調を確認する | 摂取開始後は体調の変化に注意を払う | 体質に合わない可能性を早期に発見するため |

| 他の薬との併用 | 服用中の薬がある場合は医師に相談する | 相互作用による予期せぬ影響を避けるため |

マカだけではない 薄毛を引き起こす根本原因

マカとの関連が気になっている方も抜け毛の根本原因は他にある可能性を理解することが重要です。特に成人男性の薄毛の悩みは、そのほとんどがAGA(男性型脱毛症)によるものです。

マカはあくまで一因に過ぎず、大元にある原因に対処しなければ問題の解決には至りません。

男性の薄毛の9割以上を占めるAGA

AGAは思春期以降に発症し、徐々に進行する脱毛症です。遺伝的な要因と男性ホルモンであるジヒドロテストステロン(DHT)が主な原因です。

DHTが毛根にある毛乳頭細胞の受容体と結合すると髪の成長を抑制する信号が出され、ヘアサイクルが乱れてしまいます。

AGAの進行パターン

AGAによる薄毛の進行には、いくつかの特徴的なパターンがあります。額の生え際から後退していくタイプ、頭頂部から薄くなるタイプ、そしてその両方が同時に進行するタイプです。

これらのパターンはDHTの影響を受けやすい部位が頭部に集中しているために起こります。

AGAの主な進行パターン

| 分類(ハミルトン・ノーウッド分類) | 特徴 | 進行レベル |

|---|---|---|

| Ⅰ型~Ⅱ型 | 生え際がわずかに後退し始める | 初期 |

| Ⅲ型~Ⅴ型 | 生え際の後退と頭頂部の薄毛が顕著になる | 中期 |

| Ⅵ型~Ⅶ型 | 前頭部と頭頂部の薄毛部分がつながる | 後期 |

放置すると進行し続けるという事実

AGAの最も重要な特徴は「進行性」であるという点です。一度発症すると自然に治ることはなく、何の対策も講じなければ薄毛はゆっくりと、しかし確実に進行し続けます。

マカの摂取をやめるだけではAGAの進行を止めることはできません。早期に専門的な対策を始めることが、髪を守る上で極めて重要です。

抜け毛が気になり始めた時の正しい対策

マカの摂取がきっかけであれ、他の要因であれ、抜け毛の増加に気づいた時には自己判断で対策を続けるのではなく、正しいステップで行動を起こすことが大切です。

誤ったケアは、かえって症状を悪化させることにもなりかねません。

まずはマカの摂取を一旦中止する

もしマカを摂取していて抜け毛が気になるのであれば、まずはその摂取を一旦中止してみましょう。そして数週間から1ヶ月程度、抜け毛の状態に変化があるか観察します。

これで抜け毛が明らかに減少するようであれば、マカが何らかの影響を与えていた可能性が高いと判断できます。

生活習慣全般を見直す

前述の通り、抜け毛の原因は複合的です。マカの摂取を中止すると同時に、ご自身の生活習慣を振り返ってみましょう。

バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレス管理は髪の健康を保つための基本です。これらの土台がしっかりしていなければ、どのような対策も十分な効果を発揮しません。

見直したい生活習慣のポイント

- 食事:タンパク質、ビタミン、ミネラルを意識する

- 睡眠:毎日7時間程度の睡眠時間を確保する

- 運動:ウォーキングなどの有酸素運動を習慣にする

- ストレス:趣味やリラックスできる時間を持つ

専門クリニックへの相談を検討する

マカの摂取をやめても抜け毛が改善しない、あるいは悪化し続ける場合はAGAなど他の原因が強く疑われます。この段階で最も有効な対策は薄毛治療を専門とするクリニックに相談することです。

専門医はあなたの頭皮や毛髪の状態を正確に診断し、原因を特定した上で、医学的根拠に基づいた治療法を提案します。

クリニック受診のメリット

| 項目 | 自己判断との比較 | 得られる結果 |

|---|---|---|

| 原因の特定 | 推測に頼るしかない | マイクロスコープ診断などで正確な原因がわかる |

| 対策の有効性 | 市販品では効果が限定的 | 医学的に効果が証明された治療を受けられる |

| 精神的な安心感 | 一人で悩み続けることになる | 専門家と共に治療を進める安心感が得られる |

薄毛治療専門クリニックでできること

薄毛の悩みを根本から解決するためには専門クリニックでの治療が最も確実な道です。

クリニックでは市販の育毛剤やサプリメントとは一線を画す、医学的根拠に基づいた多様な治療法を提供しています。

ここでは、当院で行っている主なAGA治療についてご紹介します。

内服薬によるAGAの進行抑制

AGA治療の基本となるのが、内服薬による治療です。主に2種類の薬を使用します。

一つはAGAの直接的な原因であるDHTの生成を抑制する薬(フィナステリドやデュタステリド)。もう一つは頭皮の血流を改善し、毛母細胞を活性化させることで発毛を促す薬(ミノキシジル)です。

これらの薬を組み合わせることで抜け毛を止め、髪を育てるという両面からアプローチします。

主なAGA治療薬

| 有効成分 | 作用 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| フィナステリド | 5αリダクターゼ(Ⅱ型)の働きを阻害 | AGAの進行を抑制する(守りの治療) |

| デュタステリド | 5αリダクターゼ(Ⅰ型・Ⅱ型)の働きを阻害 | AGAの進行をより強力に抑制する(守りの治療) |

| ミノキシジル(内服) | 血管拡張作用、毛母細胞の活性化 | 発毛を促進する(攻めの治療) |

外用薬による直接的な発毛促進

内服薬と並行して、ミノキシジルを配合した外用薬(塗り薬)を使用することもあります。頭皮の気になる部分に直接塗布することで毛根にダイレクトに働きかけ、発毛を促進します。

内服薬と外用薬を併用することで、より高い治療効果を期待できます。

注入治療による頭皮環境の改善

より積極的に発毛を促したい方のために注入治療という選択肢もあります。これは髪の成長に必要な成分(成長因子など)を注射を使って頭皮に直接注入する治療法です。

毛母細胞の働きを強力に活性化させ、内服薬や外用薬だけでは改善が難しかったケースでも発毛を実感できる可能性があります。

自分でできる育毛ケアに戻る

マカと抜け毛に関するよくある質問

最後に、患者さんからよく寄せられるマカと抜け毛に関する質問とその回答をまとめました。

- マカの摂取をやめれば、抜け毛は治りますか?

-

抜け毛の原因がマカの摂取のみにある場合は中止することで改善する可能性があります。しかし、抜け毛の根本原因がAGAである場合、マカの摂取をやめてもAGAの進行は止まりません。

抜け毛が続くようであればAGAを疑い、専門医に相談することが重要です。

- マカとAGA治療薬は併用しても大丈夫ですか?

-

基本的にマカは食品ですので、AGA治療薬との併用に大きな問題はないと考えられます。しかしマカがホルモンバランスに影響を与える可能性を考慮すると、積極的な併用は推奨しません。

AGA治療中は医師から処方された薬に専念し、自己判断でサプリメントなどを追加することは避けるべきです。

どうしても摂取したい場合は、必ず事前に担当医に相談してください。

- どのくらいの期間で抜け毛への影響が出ますか?

-

マカによる影響が出るまでの期間は個人の体質や摂取量によって大きく異なるため一概には言えません。数週間で変化を感じる人もいれば、数ヶ月経ってから気づく人もいます。

摂取を開始してから体調や髪の状態に変化がないか、注意深く観察することが大切です。

- 女性がマカを飲んだ場合も抜け毛のリスクはありますか?

-

女性の薄毛(FAGA)もホルモンバランスの乱れが関係しており、マカの摂取が影響を与える可能性はゼロではありません。

特にホルモンバランスが変動しやすい更年期世代の女性などは注意が必要です。

女性の場合は薄毛の原因がより複雑なため、抜け毛が気になる場合は速やかに専門クリニックを受診することをお勧めします。

以上

参考文献

G ABDELKHALEK, Khlood G., et al. Orally added black maca (Lepidium Meyenii Walp.) Nano-emulsion meliorates fresh semen quality, testosterone level and fertilising ability of chilled and cryopreserved rabbit buck spermatozoa. 2025.

DELL’ACQUA, Giorgio; RICHARDS, Aleksander; THORNTON, M. Julie. The potential role of nutraceuticals as an adjuvant in breast cancer patients to prevent hair loss induced by endocrine therapy. Nutrients, 2020, 12.11: 3537.

HULL, Michael; BROWN, Wyatt. Healthy Aging Supplement Guide.

DORDING, Christina M.; BOYDEN, Sean D. Depression, antidepressants, and sexual functioning. In: The Massachusetts General Hospital Guide to Depression: New Treatment Insights and Options. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 123-137.

WANI, Bilal Ahmad, et al. Plants as repository of aphrodisiacs. J Pharm Res, 2011, 4.11: 3882-3887.

KLEIN, Robyn. Medical botany. Veterinary Herbal Medicine, 2007, 139-158.