「プロテインを飲むと髪に良いと聞いたけれど、本当だろうか?」「筋肉をつけるためのものじゃないの?」そんな疑問をお持ちではありませんか。

髪の健康とプロテインの関係は、多くの方が誤解しがちなテーマです。

結論から言うと、プロテインは健康な髪を育てる上で非常に重要な栄養素です。しかし、ただ闇雲に摂取しても効果は期待できず、間違った飲み方はかえって頭皮環境を悪化させることもあります。

この記事では髪の主成分からプロテインの必要性を解き明かし、髪に効果的な摂取法、そして薄毛治療との正しい付き合い方を専門的な視点から解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪の主成分はタンパク質 – プロテインの基本的な役割

プロテインがなぜ髪に関係するのかを理解するためには、まず髪の毛が何でできているかを知る必要があります。

私たちの髪は、そのほとんどがタンパク質から構成されています。

髪の99%はケラチンというタンパク質

髪の毛の主成分は「ケラチン」と呼ばれるタンパク質の一種です。ケラチンは18種類のアミノ酸が結合してできており、髪の強さやしなやかさを保つ重要な役割を担っています。

つまり、タンパク質は健康な髪を作るための「材料」そのものなのです。

プロテインは効率的なタンパク質補給源

プロテインは、このタンパク質(Protein)を英語にした言葉であり、一般的にはタンパク質を手軽に補給するための栄養補助食品を指します。

食事だけで十分なタンパク質を摂取するのが難しい場合に、効率的に補うことができるのがプロテイン製品の大きな利点です。

髪の構成とタンパク質の重要性

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 髪の主成分 | ケラチン(タンパク質) |

| タンパク質の役割 | 髪の「材料」となる |

| プロテイン製品の役割 | 不足しがちなタンパク質を効率的に補給する |

タンパク質不足が引き起こす髪への悪影響

髪の材料であるタンパク質が不足すると体は生命維持に重要な臓器へ優先的にタンパク質を供給します。

髪は生命維持の優先順位が低いため、栄養不足の影響が真っ先に現れやすい部分です。

髪が細くなる・ハリやコシが失われる

材料が不足すると、当然ながら質の良い髪を作ることはできません。

新しく生えてくる髪が細くなったり、既存の髪も栄養不足で弱々しくなり、ハリやコシが失われたりする原因になります。

抜け毛の増加

タンパク質不足はヘアサイクル(毛周期)の乱れにもつながります。

髪の成長期が短縮され、十分に成長しないまま退行期・休止期へと移行し、結果として抜け毛が増えてしまうことがあります。

タンパク質不足が招く髪のトラブル

| トラブル | 原因 |

|---|---|

| 髪の菲薄化(細くなる) | 髪を作る材料が不足し、細い髪しか作れなくなる |

| ハリ・コシの低下 | 髪内部のタンパク質密度が低下し、弱々しくなる |

| 抜け毛の増加 | ヘアサイクルが乱れ、成長期が短くなる |

爪がもろくなる・肌荒れが起きる

爪や皮膚も、髪と同じくケラチンというタンパク質からできています。そのため、タンパク質が不足すると爪が割れやすくなったり、肌のターンオーバーが乱れて肌荒れが起きやすくなったりします。

これらは髪からのサインと同時に、体からの危険信号でもあります。

プロテインの種類別特徴と髪への効果

プロテイン製品には原料によっていくつかの種類があります。それぞれ吸収速度や特徴が異なるため、目的に合わせて選ぶことが大切です。

ホエイプロテイン

牛乳を原料とするプロテインで、吸収が速いのが特徴です。

運動後の筋肉修復によく利用されますが、素早くアミノ酸を補給できるため、体全体の栄養補給にも適しています。BCAA(分岐鎖アミノ酸)を豊富に含みます。

カゼインプロテイン

ホエイと同じく牛乳を原料としますが、吸収が非常にゆっくりなのが特徴です。

長時間にわたって体内にアミノ酸を供給し続けるため、就寝前の摂取などに適しています。

ソイプロテイン

大豆を原料とする植物性プロテインです。吸収は比較的ゆっくりで、腹持ちが良いのが特徴です。

大豆に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンに似た働きをすることで知られています。

プロテインの種類と特徴

| 種類 | 原料 | 吸収速度 |

|---|---|---|

| ホエイ | 牛乳 | 速い |

| カゼイン | 牛乳 | ゆっくり |

| ソイ | 大豆 | ゆっくり |

プロテイン摂取の誤解と髪に悪い飲み方

髪に良いからといってプロテインをただ飲めば良いというわけではありません。間違った摂取方法は、かえって髪の健康を損なう可能性があります。

過剰摂取による内臓への負担

タンパク質を一度に大量に摂取しても、体内で処理しきれなかった分は分解の過程で肝臓や腎臓に負担をかけることになります。

内臓の疲労は全身の血行不良につながり、結果的に頭皮への栄養供給を妨げる可能性があります。

プロテインだけで食事を済ませる

プロテインはあくまで栄養補助食品です。食事をプロテインだけで済ませてしまうと、髪の成長に必要なビタミンやミネラルといった他の重要な栄養素が不足してしまいます。

バランスの取れた食事が基本であることを忘れてはいけません。

髪のためのプロテイン摂取NG例

| NGな飲み方 | 髪への悪影響 |

|---|---|

| 一度に大量に飲む | 肝臓・腎臓への負担増、血行不良のリスク |

| 食事代わりに飲む | ビタミン・ミネラル不足による成長阻害 |

| 糖質と合わせて過剰に摂る | 皮脂の過剰分泌、頭皮環境の悪化 |

糖質の多いプロテイン製品に注意

体重を増やす目的のウェイトゲイナータイプのプロテインには多くの糖質が含まれています。

糖質の過剰摂取は皮脂の分泌を過剰にし、頭皮の毛穴詰まりや炎症を引き起こす原因となり、頭皮環境を悪化させる可能性があります。

「筋肉のため」だけじゃない – 髪のためにプロテインを飲むという選択

「プロテインを飲む」と聞くと、多くの人がジムで体を鍛える人を思い浮かべるかもしれません。「髪のためにプロテインを飲むなんて、大げさだろうか」と感じる方もいるでしょう。

しかしその考え方は、あなたの体と髪が出している大切なサインを見過ごしているかもしれません。

あなたの体は「材料不足」かもしれない

現代の食生活では炭水化物や脂質は十分に摂れていても、意識しないとタンパク質は不足しがちです。

特に朝食を抜いたり、麺類やパンだけで食事を済ませたりすることが多い方は、髪の材料となるタンパク質が慢性的に足りていない可能性があります。

髪の元気がなくなってきたのは、その「材料不足」が原因かもしれません。

髪のための栄養補給は、立派なセルフケア

肌のためにビタミン剤を飲んだり、健康のために青汁を飲んだりするのと同じように、髪のためにプロテインでタンパク質を補うことは非常に合理的で前向きなセルフケアです。

それは見た目を取り繕うことではなく、体の内側から髪が育つための根本的な環境を整えようとする、自分自身への投資なのです。

食事だけで補う難しさ

| 食事の例 | タンパク質量(目安) |

|---|---|

| コンビニのおにぎり2個 | 約10g |

| カップラーメン1杯 | 約10g |

| プロテイン1杯 | 約15~25g |

AGA治療と並行する意味

AGA治療薬が「薄毛の進行を止め、発毛を促す」働きをするなら、プロテインによる栄養補給は「発毛するための良質な材料を供給する」働きをします。

この二つが揃って初めて、治療効果は最大限に引き出されます。プロテインの摂取は、AGA治療の効果を後押しする重要なパートナーとなり得るのです。

髪の成長を促すプロテインの正しい摂取法

プロテインの効果を髪のために最大限に活かすには摂取する量やタイミング、そして一緒に摂る栄養素が重要になります。

1日の摂取量の目安

1日に必要なタンパク質量は、体重1kgあたり約1gが目安です。体重60kgの人なら約60gです。このうち、食事で不足すると感じる分(10g〜20g程度)をプロテインで補うのが良いでしょう。

製品に記載されている1回あたりの推奨量を守ることが基本です。

摂取するべきタイミング

髪の成長は、主に睡眠中に行われます。成長ホルモンの分泌が活発になる就寝の1〜2時間前に、吸収のゆっくりなソイプロテインやカゼインプロテインを摂取すると、睡眠中の髪の成長をサポートできます。

また、栄養が枯渇しがちな朝食時にホエイプロテインで素早く補給するのも効果的です。

髪のための摂取タイミング

| タイミング | 目的 | おすすめの種類 |

|---|---|---|

| 朝食時 | 1日の活動に必要な栄養を補給 | ホエイプロテイン |

| 就寝前 | 睡眠中の髪の成長をサポート | ソイ、カゼインプロテイン |

何で割るのが良いか

基本的には水で割るのが最もシンプルで、余計なカロリーを摂取せずに済みます。

牛乳や豆乳で割るとタンパク質をさらに補給できるほか、カルシウムやイソフラボンなども一緒に摂取できます。ただし、カロリーは高くなるので注意が必要です。

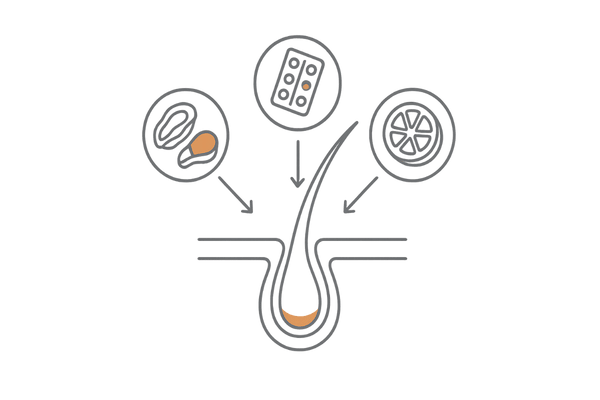

プロテインと合わせて摂りたい髪に良い栄養素

摂取したタンパク質を効率よく髪の毛に変えるためには、他の栄養素のサポートが重要です。

これらの栄養素が不足していると、せっかく摂ったプロテインが無駄になってしまうこともあります。

亜鉛

亜鉛はタンパク質をケラチンに再合成する際に不可欠なミネラルです。牡蠣やレバー、赤身肉などに多く含まれます。

亜鉛が不足すると、どれだけタンパク質を摂ってもうまく髪の毛に変換することができません。

髪の合成を助ける栄養素

- 亜鉛

- ビタミンB群

- ビタミンC

ビタミンB群

特にビタミンB6はアミノ酸の代謝を助ける働きがあり、タンパク質の利用効率を高めます。

また、ビタミンB2は頭皮の皮脂バランスを整え、健康な頭皮環境を維持するのに役立ちます。豚肉や魚介類、レバーなどに豊富です。

ビタミンC

ビタミンCは髪の主成分であるケラチンの生成を助けるほか、頭皮のコラーゲン生成にも関わります。

また、ストレスへの抵抗力を高める働きもあり、ストレス性の抜け毛対策にもつながります。果物や野菜に多く含まれます。

プロテインはAGA治療の代わりになるか

プロテインの摂取は髪の健康に良い影響を与えますが、AGA(男性型脱毛症)の根本的な治療になるわけではありません。

両者の役割の違いを正しく理解することが重要です。

栄養補給と医学的治療の違い

プロテイン摂取は、あくまで「栄養補給」です。

髪の材料を補うことで健康な髪が育つ土台を整えることはできますが、AGAの進行原因である男性ホルモンの働きを直接抑制することはできません。

AGAの進行を止めることはできない

AGAは、DHT(ジヒドロテストステロン)が毛根を攻撃することで進行する脱毛症です。

このDHTの生成を抑えるには、フィナステリドやデュタステリドといった専門の治療薬が必要です。プロテインだけでAGAの進行を止めることは不可能です。

プロテインとAGA治療薬の役割の違い

| プロテイン(栄養補給) | AGA治療薬 | |

|---|---|---|

| 役割 | 髪の「材料」を供給する | AGAの「原因」を抑制する |

| 対象 | 栄養不足による髪のトラブル | AGA(男性型脱毛症) |

| 効果 | 髪質の改善、健康維持 | 抜け毛の抑制、発毛促進 |

治療の効果を高めるサポート役

プロテインの正しい役割はAGA治療の「サポート役」です。治療薬で抜け毛を止め、発毛を促す環境を整えた上でプロテインで良質な材料を供給することで、より太く健康な髪が育ちやすくなります。

治療効果を最大限に引き出すための強力な味方と考えるのが正しい位置づけです。

自分でできる育毛ケアに戻る

プロテインと髪の毛に関するQ&A

プロテインと髪の毛の関係について、患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- プロテインを飲むとハゲるという噂は本当ですか?

-

一般的なプロテインの摂取が直接的にハゲる原因になることはありません。

ただし、一部の海外製品に含まれる筋肉増強成分(アナボリックステロイドなど)が男性ホルモンに影響を与え、薄毛を悪化させる可能性はゼロではありません。

信頼できるメーカーの製品を適量摂取する限りは心配ありません。

- どの種類のプロテインが一番髪に良いですか?

-

特定の種類が一番良い、ということは一概には言えません。ご自身のライフスタイルや目的に合わせて選ぶのが良いでしょう。

例えば、朝食で手軽に補給したいなら吸収の速い「ホエイ」、就寝前に摂るなら吸収の遅い「ソイ」や「カゼイン」がおすすめです。アレルギーなど体質に合わせて選ぶことも重要です。

- 食事で十分タンパク質を摂れていれば、プロテインは不要ですか?

-

はい、その通りです。

肉や魚、卵、大豆製品などを毎日の食事でバランス良く摂取し、1日に必要なタンパク質量を十分に満たせているのであれば、あえてプロテインを飲む必要はありません。

プロテインは、あくまで食事で足りない分を補うためのものと考えてください。

以上

参考文献

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

SUMIKAWA, Yasuyuki, et al. Hair cycle control by leptin as a new anagen inducer. Experimental dermatology, 2014, 23.1: 27-32.

GARG, Suruchi; SANGWAN, Ankita. Dietary protein deficit and deregulated autophagy: a new clinico-diagnostic perspective in pathogenesis of early aging, skin, and hair disorders. Indian Dermatology Online Journal, 2019, 10.2: 115-124.

HORNFELDT, Carl S. Growing evidence of the beneficial effects of a marine protein‐based dietary supplement for treating hair loss. Journal of Cosmetic Dermatology, 2018, 17.2: 209-213.

KESIKA, Periyanaina, et al. Role and mechanisms of phytochemicals in hair growth and health. Pharmaceuticals, 2023, 16.2: 206.

BUDHATHOKI, Sanjeev, et al. Association of animal and plant protein intake with all-cause and cause-specific mortality in a Japanese cohort. JAMA internal medicine, 2019, 179.11: 1509-1518.