健康維持やトレーニングのためにプロテインを摂取している方の中には、「プロテインを飲むと抜け毛が増えるのでは?」という不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

髪の主成分がタンパク質であることから、プロテインは髪に良いはずなのに、なぜこのような疑問が生まれるのでしょうか。

この記事ではプロテインと髪、そして抜け毛の関係について医学的な観点から詳しく解説し、髪の健康を考えた正しいプロテインの摂取方法を提案します。

誤った情報に惑わされず、適切な知識でご自身の身体と向き合いましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

髪とタンパク質の基礎知識

プロテインと抜け毛の関係を理解するためには、まず髪とタンパク質の基本的な関わりを知ることが重要です。

私たちの髪が何からできているのかを見ていきましょう。

髪の主成分「ケラチン」とは

私たちの髪の毛は、その約80〜90%が「ケラチン」というタンパク質で構成されています。

ケラチンは18種類のアミノ酸が結合してできた硬いタンパク質で、髪の強さやしなやかさを保つ役割を担っています。つまり健やかな髪を育むためには、その材料となるタンパク質が不可欠なのです。

なぜタンパク質が髪の健康に必要なのか

食事から摂取したタンパク質は体内でアミノ酸に分解された後、再びタンパク質として合成され、筋肉や内臓、そして髪など身体の様々な部分を作る材料として使われます。

髪の毛も毛根にある毛母細胞が、血液からアミノ酸などの栄養を受け取ることで成長します。

材料となるタンパク質が不足すると毛母細胞は新しい髪を十分に作ることができなくなります。

タンパク質の体内での役割

| 役割 | 具体例 |

|---|---|

| 身体組織の構成 | 筋肉、臓器、皮膚、髪、爪 |

| 酵素やホルモンの材料 | 消化酵素、成長ホルモン |

| エネルギー源 | 糖質や脂質が不足した際に利用 |

タンパク質不足が引き起こす髪への影響

タンパク質は生命維持に重要な筋肉や臓器に優先的に使われるため、過度なダイエットなどで摂取量が不足すると髪や爪への供給は後回しにされます。

その結果、髪の成長が滞ったり、新しく生えてくる髪が細く弱々しくなったり、抜け毛が増えたりといったトラブルにつながる可能性があります。

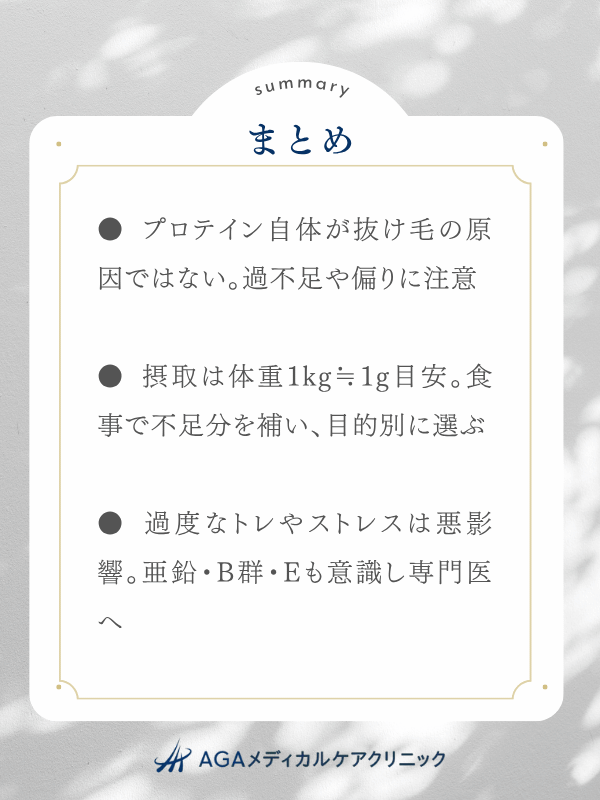

「プロテインを飲むと抜け毛が増える」は本当か?

タンパク質は髪に重要であるにもかかわらず、なぜ「プロテインが抜け毛の原因になる」という説が広まっているのでしょうか。その背景と真相を探ります。

広く信じられている俗説の背景

この俗説にはいくつかの誤解が関係しています。

一つは、プロテインを飲むような筋肉トレーニングを行う人が男性ホルモンの一種であるテストステロンの分泌が活発になり、その結果としてAGA(男性型脱毛症)が進行しやすくなるというイメージです。

しかし、通常のプロテイン摂取やトレーニングが直接的にAGAを引き起こすという医学的根拠は明確ではありません。

プロテインの種類と髪への影響の違い

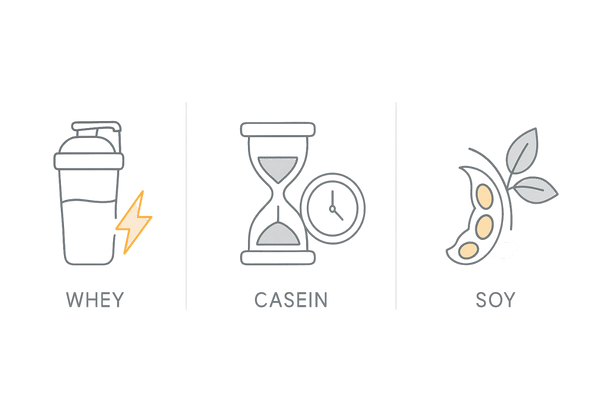

プロテインには様々な種類があり、原料によって含まれる成分も異なります。

特にソイプロテイン(大豆プロテイン)に含まれる大豆イソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きをすることが知られています。

このイソフラボンがAGAの原因となる男性ホルモンDHTの働きを抑制する可能性があるという研究報告もあり、一概に全てのプロテインが抜け毛に悪影響を及ぼすとは言えません。

主なプロテインの種類と原料

| プロテインの種類 | 主な原料 | 特徴 |

|---|---|---|

| ホエイプロテイン | 牛乳 | 吸収が速い、筋肉修復に貢献 |

| カゼインプロテイン | 牛乳 | 吸収が遅い、持続的な栄養補給 |

| ソイプロテイン | 大豆 | 植物性、イソフラボンを含む |

過剰摂取がもたらす身体への負担

プロテインが抜け毛の直接的な原因になることは考えにくいですが、過剰な摂取は問題を引き起こす可能性があります。

一度に大量のタンパク質を摂取すると、消化吸収のために内臓(特に肝臓や腎臓)に負担がかかります。

この内臓疲労が体全体の血行不良などを招き、結果として頭皮環境に悪影響を及ぼす可能性は否定できません。何事も適量が重要です。

プロテインの種類別解説と選び方

プロテインには主に3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の目的や体質に合わせて選ぶことが大切です。

ホエイプロテインの特徴とメリット

牛乳を原料とするプロテインで、ヨーグルトの上澄み液(乳清)から作られます。水に溶けやすく、体内への吸収速度が速いのが最大の特徴です。

トレーニング後の筋肉修復や増強を目的とする方に適しています。アミノ酸スコアが高く、必須アミノ酸をバランス良く含んでいます。

カゼインプロテインの特徴とメリット

ホエイと同じく牛乳を原料としますが、牛乳タンパク質の約80%を占める固形成分です。不溶性で固まりやすいため、体内への吸収がゆっくりと進みます。

このため、満腹感が持続しやすく、就寝前や食間の栄養補給に適しています。

ソイプロテイン(大豆プロテイン)の特徴とメリット

大豆を原料とする植物性のプロテインです。吸収速度はホエイとカゼインの中間程度で、比較的ゆっくりです。前述の通り、大豆イソフラボンを含んでいる点が大きな特徴です。

また、乳製品が苦手な方や、ヴィーガンの方でも安心して摂取できます。

目的別プロテインの選び方

| 目的 | おすすめの種類 | 主な理由 |

|---|---|---|

| トレーニング後の筋肉増強 | ホエイプロテイン | 吸収が速く、筋肉修復に素早く貢献するため |

| 健康維持・美容 | ソイプロテイン | イソフラボンの効果や植物性で身体に優しいため |

| 就寝前・長時間の栄養補給 | カゼインプロテイン | 吸収が穏やかで、持続的にアミノ酸を供給するため |

抜け毛を防ぐための正しいプロテイン摂取法

髪の健康を考えるなら、プロテインの摂取方法にも工夫が必要です。量やタイミング、食事とのバランスを意識しましょう。

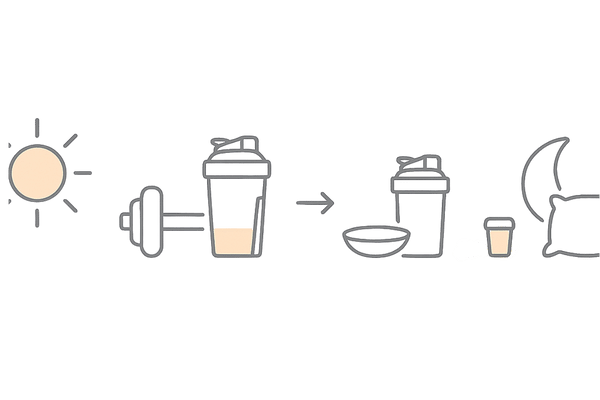

摂取量の目安とタイミング

タンパク質の必要量は年齢や性別、活動量によって異なりますが、一般的には体重1kgあたり1gが目安とされます。トレーニングをしている人はそれ以上必要になることもあります。

プロテインで補う量は、食事から摂れるタンパク質量を考慮して調整しましょう。

摂取タイミングとしてはトレーニング後30分〜1時間以内や朝食時、就寝前などが効果的です。

バランスの良い食事との組み合わせが重要

プロテインはあくまで栄養補助食品であり、食事の代わりにはなりません。髪の健康にはタンパク質だけでなく、ビタミンやミネラルなど様々な栄養素が必要です。

プロテインだけに頼るのではなく、肉・魚・卵・大豆製品・野菜などをバランス良く含んだ食事を基本とすることが最も重要です。

- 主食(炭水化物)

- 主菜(タンパク質)

- 副菜(ビタミン・ミネラル)

- 乳製品・果物

プロテインだけに頼らない栄養摂取

特定の栄養素だけを大量に摂取しても、他の栄養素が不足していれば体はうまく機能しません。特にタンパク質を代謝するためにはビタミンB群が必要です。

プロテインを飲む際には食事全体の栄養バランスを見直す良い機会と捉え、多角的なアプローチを心がけましょう。

抜け毛が気になる人がプロテインと併せて摂りたい栄養素

タンパク質と合わせて摂取することで、より健やかな髪の育成をサポートする栄養素があります。意識して食事に取り入れてみましょう。

ケラチンの合成を助ける「亜鉛」

亜鉛はアミノ酸をケラチンタンパク質に再合成する際に不可欠なミネラルです。タンパク質を十分に摂取していても、亜鉛が不足していると効率よく髪を作ることができません。

亜鉛は牡蠣やレバー、赤身肉などに多く含まれます。

亜鉛を多く含む食品

| 食品カテゴリー | 具体例 |

|---|---|

| 魚介類 | 牡蠣、うなぎ、いわし |

| 肉類 | 牛赤身肉、豚レバー |

| その他 | 高野豆腐、カシューナッツ、卵 |

頭皮の健康を保つ「ビタミンB群」

ビタミンB群、特にビタミンB2とB6は頭皮の新陳代謝を促し、皮脂の分泌をコントロールする働きがあります。

また、タンパク質の代謝を助ける役割も担っています。豚肉やレバー、青魚、バナナなどに豊富です。

血行促進と抗酸化作用を持つ「ビタミンE」

ビタミンEには血管を拡張して血行を促進する働きがあります。頭皮の血流が良くなることで、毛根に栄養が届きやすくなります。

また、強力な抗酸化作用で、細胞の老化を防ぐ効果も期待できます。アーモンドなどのナッツ類やかぼちゃ、アボカドに多く含まれます。

髪の健康をサポートする栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | ケラチンの合成をサポート | 牡蠣、レバー、赤身肉 |

| ビタミンB群 | タンパク質の代謝、頭皮環境の正常化 | 豚肉、青魚、バナナ |

| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、かぼちゃ |

トレーニングと薄毛の不安 – 健康志向のジレンマ

健康や理想の体型のためにトレーニングに励むことは素晴らしいことですが、それが時として髪の悩みにつながるというジレンマを抱える方がいます。

ここでは、その心理的な側面と向き合います。

理想の身体と髪の悩みの間で

「筋肉をつけて引き締まった身体になりたい」という思いでプロテインを飲み始めたのに、ふと鏡を見ると「髪が薄くなった気がする…」と感じてしまう。

この二つの思いの間で揺れ動くのは、非常につらい状況です。特に周囲に相談しても「気にしすぎだ」と言われ、一人で悩みを抱え込んでしまうケースは少なくありません。

あなたのその悩みは、決して些細なことではありません。

過度なトレーニングが与える影響

適度な運動は血行を促進し、ストレス解消にもつながるため髪に良い影響を与えます。

しかし、身体を極度に追い込むような過度なトレーニングは活性酸素を大量に発生させたり、身体的なストレスになったりして、かえって髪の成長を妨げる可能性があります。

トレーニングの効果を焦るあまり身体に過剰な負担をかけていないか、一度見直してみることも大切です。

ストレス管理の重要性

「抜け毛が増えたかもしれない」という不安自体が、大きな精神的ストレスになります。ストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させる原因となります。

トレーニングの内容だけでなく、睡眠時間の確保やリラックスできる時間を持つなど、心と身体の両面からストレスを管理する視点が重要です。

自己判断せず専門家に相談する価値

抜け毛の原因は非常に多岐にわたります。プロテインやトレーニングだけが原因とは限りません。AGA(男性型脱毛症)が進行している可能性や、他の要因が隠れている場合もあります。

インターネットの情報だけで判断したり、一人で悩み続けたりするのではなく、専門医に相談することで、客観的な診断とあなたに合った具体的なアドバイスを得ることができます。

それは不安を解消し、前向きな一歩を踏み出すための最も確実な方法です。

自分でできる育毛ケアに戻る

プロテインと抜け毛に関するよくある質問

- プロテインを女性が飲んでも抜け毛に影響しますか?

-

いいえ、適切に摂取すれば影響は考えにくいです。むしろ、過度なダイエットなどでタンパク質が不足している女性にとっては、髪の健康を保つためにプロテインが役立つ場合があります。

特に植物性のソイプロテインは女性ホルモンに似た働きを持つイソフラボンを含んでおり、髪や肌の健康維持に良い影響が期待できます。

- ソイプロテインのイソフラボンはAGAに良いと聞きましたが本当ですか?

-

そのような可能性を示唆する研究はありますが、断定はできません。

大豆イソフラボンがAGAの原因物質であるDHT(ジヒドロテストステロン)の生成に関わる5αリダクターゼという酵素の働きを阻害する可能性があると言われています。

しかし、食品から摂取する量で治療レベルの効果が得られるわけではないため、あくまで補助的なものと考えるべきです。

- 運動しない日もプロテインを飲んだ方が髪に良いですか?

-

食事で十分なタンパク質が摂れていれば、必ずしも飲む必要はありません。髪の材料となるタンパク質は毎日必要ですが、基本は食事から摂ることが理想です。

もし食事だけでは不足しがちな場合や手軽に補給したい場合には、運動しない日に摂取することも有効です。ただし、カロリーオーバーにならないよう摂取量には注意が必要です。

- プロテインを飲むのをやめたら抜け毛は治りますか?

-

プロテインの摂取が抜け毛の直接的な原因である可能性は低いため、やめたからといって必ずしも治るとは限りません。

もし抜け毛の原因がAGA(男性型脱毛症)や他の疾患である場合、プロテイン摂取の中止だけでは改善は見込めません。

抜け毛が気になる場合は自己判断で原因を決めつけず、一度専門のクリニックに相談することをお勧めします。

参考文献

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

HAGINO, Teppei, et al. Dietary habits in Japanese patients with alopecia areata. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2021, 1579-1591.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

KODAMA, Hiroko, et al. Japan’s practical guidelines for zinc deficiency with a particular focus on taste disorders, inflammatory bowel disease, and liver cirrhosis. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21.8: 2941.