「最近、髪のハリやコシがなくなってきた」「髪が細くなった気がする」と感じていませんか。

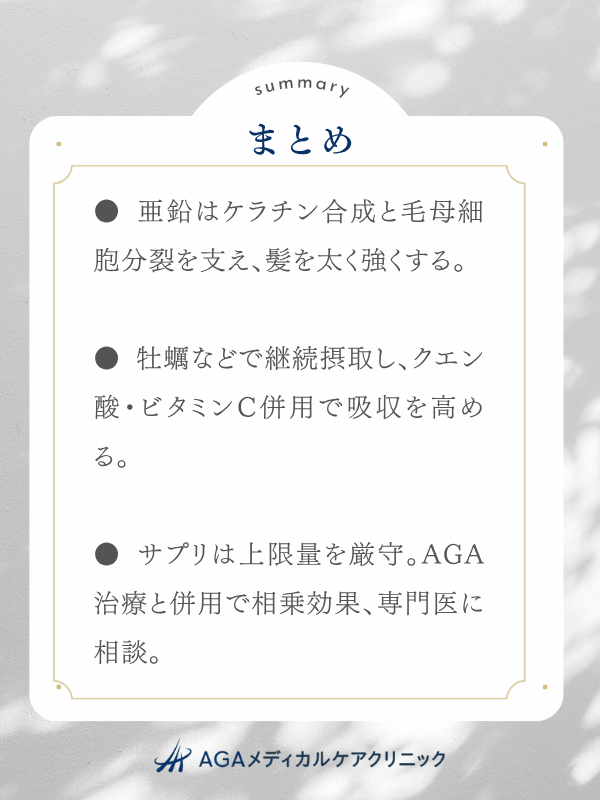

そのお悩み、もしかしたら「亜鉛」不足が関係しているかもしれません。亜鉛は髪の主成分であるタンパク質の合成に深く関わり、強く健やかな髪を育てるために重要な栄養素です。

この記事では亜鉛がどのように髪を太くするのか、その働きから効果的な摂取方法、注意点までを専門的な視点から詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

そもそも亜鉛とは?髪の成長に欠かせない必須ミネラル

亜鉛は私たちの体内で多様な生命活動を支える「必須ミネラル」の一つです。特に新しい細胞が作られる場面で重要な役割を果たします。

髪の毛も日々新しく作られる細胞の集合体であるため、亜鉛の存在は美しい髪を維持するうえでとても大切です。

亜鉛の体内での主な働き

亜鉛は体内で約300種類以上もの酵素を活性化させる働きを持ちます。

酵素は私たちが食事から摂った栄養素をエネルギーに変えたり、体の組織を作ったりする化学反応を助ける物質です。

亜鉛がなければ、これらの重要な化学反応が円滑に進みません。

体内における亜鉛の主要な機能

| 機能 | 具体的な内容 |

|---|---|

| タンパク質の合成 | 髪や皮膚、筋肉など、体の組織を作る働きを助ける。 |

| 細胞分裂の促進 | 新しい細胞の生成をサポートし、成長や傷の回復に関わる。 |

| 免疫機能の維持 | 免疫細胞を活性化させ、体を守る力を正常に保つ。 |

髪の主成分「ケラチン」の合成を助ける

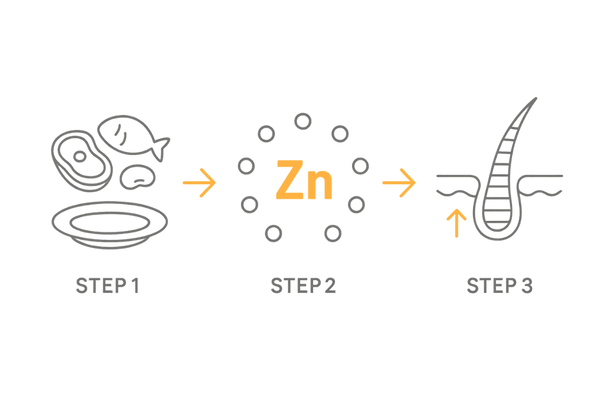

髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質でできています。私たちは食事から肉や魚、大豆製品などのタンパク質を摂取しますが、それらがそのまま髪になるわけではありません。

一度アミノ酸に分解され、体内でケラチンとして再合成されることで、初めて髪の材料となります。

亜鉛は、このアミノ酸からケラチンを合成する働きを強力にサポートします。

亜鉛不足が引き起こす髪への影響

体内の亜鉛が不足すると、ケラチンの合成が滞りやすくなります。その結果、新しく生えてくる髪が十分に成長できず、細く弱い髪になったり、髪の伸びが遅くなったりすることがあります。

また、頭皮の健康状態も悪化し、抜け毛の原因となる可能性も指摘されています。

日本人の亜鉛摂取量の現状

厚生労働省の調査によると、多くの日本人が亜鉛の推奨摂取量を満たしていない傾向にあります。

特に加工食品の利用が多い食生活や、極端なダイエットは亜鉛不足を招きやすい要因です。

年代別亜鉛摂取推奨量(男性)

| 年齢 | 推奨量 (mg/日) |

|---|---|

| 18~29歳 | 11 mg |

| 30~64歳 | 11 mg |

| 65歳以上 | 10 mg |

亜鉛が髪を太くする3つの重要な働き

亜鉛は髪の成長において多角的に作用します。ここでは、亜鉛が髪を太く強くするために果たす3つの重要な働きについて解説します。

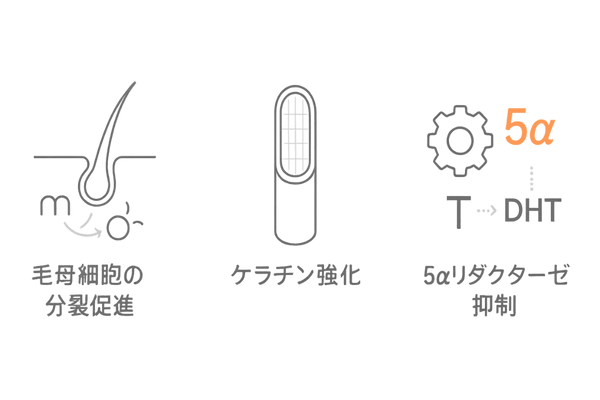

髪の土台となる毛母細胞の分裂を促進

髪の毛は毛根の奥にある「毛母細胞」が分裂を繰り返すことで成長します。この細胞分裂が活発であるほど、髪は健やかに伸びていきます。

亜鉛は細胞が分裂する際の遺伝子情報の複製を助ける酵素に必要で、毛母細胞の活発な分裂を支えることで力強い髪の生成を促します。

タンパク質の再合成をサポートし髪を強化

前述の通り、亜鉛はタンパク質の再合成に深く関与します。

亜鉛が充足していると、食事から摂ったアミノ酸が効率よくケラチンに変換され、髪の内部構造が密になります。

このことにより、一本一本の髪が物理的に太く切れにくい丈夫な髪になります。

5αリダクターゼの働きを抑える可能性

AGA(男性型脱毛症)は男性ホルモンの一種であるテストステロンが「5αリダクターゼ」という酵素によって、より強力な脱毛作用を持つDHT(ジヒドロテストステロン)に変換されることが主な原因です。

いくつかの研究では、亜鉛がこの5αリダクターゼの働きを抑制する可能性が示唆されています。

この働きにより、AGAの進行を緩やかにし、ヘアサイクルを正常に保つ一助となることが期待できます。

亜鉛不足のサインを見逃さないで!セルフチェック

亜鉛不足は髪だけでなく体のさまざまな部分にサインとして現れます。ご自身の体調と照らし合わせて、チェックしてみましょう。

髪や爪に現れる初期症状

亜鉛は細胞分裂が活発な部位で特に多く消費されるため、髪や爪に変化が現れやすいです。

髪が細くなる、パサつく、抜け毛が増えるといった症状のほか、爪に白い斑点ができたり、割れやすくなったりするのも亜鉛不足のサインかもしれません。

味覚や皮膚の異常も亜鉛不足のサイン

舌の上で味を感じる細胞「味蕾(みらい)」の新陳代謝にも亜鉛が必要です。そのため、亜鉛が不足すると「味がわかりにくい」「何を食べても美味しくない」といった味覚障害が起こることがあります。

また、皮膚のターンオーバーも乱れやすくなり、肌荒れや湿疹、傷が治りにくいといった症状が見られることもあります。

亜鉛不足の主なサイン

| 部位 | 主な症状 |

|---|---|

| 髪 | 細くなる、ハリ・コシ低下、抜け毛の増加 |

| 爪 | 白い斑点、脆くなる、変形 |

| その他 | 味覚障害、皮膚炎、免疫力の低下、食欲不振 |

免疫力の低下と感じたら要注意

亜鉛は免疫システムの維持にも重要な役割を担っています。

理由もなく風邪を引きやすくなったり、口内炎ができやすくなったりした場合、亜鉛不足によって免疫力が低下している可能性も考えられます。

亜鉛不足になりやすい生活習慣とは

特定の生活習慣は亜鉛の需要を高めたり、吸収を妨げたりします。心当たりがないか確認してみましょう。

- 加工食品やインスタント食品中心の食生活

- 過度なアルコール摂取

- 極端な食事制限によるダイエット

- 多くの汗をかく激しいスポーツ

亜鉛を多く含む食品と効果的な食事法

亜鉛は体内では生成できないため、食事から継続的に摂取することが大切です。

ここでは、亜鉛を効率よく摂るための食品選びと食事法を紹介します。

亜鉛が豊富な食材

亜鉛は肉類、魚介類、種実類など幅広い食品に含まれています。特に牡蠣(かき)は群を抜いて亜鉛の含有量が多いことで知られています。

亜鉛を多く含む食品(100gあたり)

| 食品名 | 亜鉛含有量(mg) |

|---|---|

| 牡蠣(生) | 14.5 |

| 豚レバー | 6.9 |

| 牛肉(肩ロース) | 5.4 |

| カシューナッツ | 5.4 |

| 卵黄 | 4.2 |

動物性食品と植物性食品の吸収率の違い

亜鉛は含まれる食品によって体内への吸収率が異なります。

一般的に肉や魚などの動物性食品に含まれる亜鉛の方が、穀物や豆類などの植物性食品に含まれる亜鉛よりも吸収されやすいとされています。

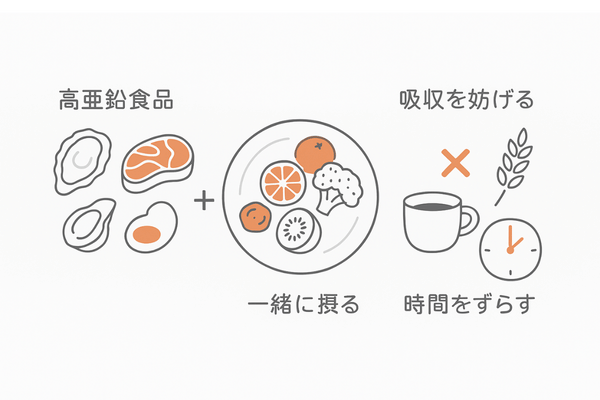

吸収を高める栄養素クエン酸とビタミンC

クエン酸やビタミンCは亜鉛が体内に吸収されやすい形(キレート作用)に変える働きがあります。

レモンや梅干し、柑橘類などを亜鉛が豊富な食材と一緒に摂ることで、吸収率の向上が期待できます。

吸収を助ける栄養素を含む食品例

| 栄養素 | 多く含む食品 |

|---|---|

| クエン酸 | レモン、梅干し、酢、柑橘類 |

| ビタミンC | ピーマン、ブロッコリー、キウイフルーツ |

吸収を妨げる成分フィチン酸とタンニン

一方で、亜鉛の吸収を妨げる成分も存在します。

穀物や豆類に多い「フィチン酸」、コーヒーやお茶に含まれる「タンニン」は、亜鉛と結合して体外への排出を促してしまいます。食事中や食後すぐのコーヒーやお茶は控えるのが賢明です。

ストレスと亜鉛の意外な関係性 – 心の健康も髪を育む

薄毛や抜け毛の悩みを抱えていると、それ自体が大きなストレスになることがあります。

しかし、実はそのストレスがさらに亜鉛を消費させ、髪の健康を損なうという悪循環に陥る可能性があることはあまり知られていません。

ここでは、心と髪、そして亜鉛の深い関係性について掘り下げます。

ストレスを感じると亜鉛が大量に消費される

人間はストレスを感じると、それに対抗するために体内で様々な物質を生成します。この防御反応の過程で、亜鉛はビタミンCなどと共に大量に消費されてしまいます。

慢性的なストレスは気づかないうちに体内の亜鉛を枯渇させ、髪の成長に必要な分まで不足させてしまうのです。

亜鉛が神経伝達物質の調整に関わる

亜鉛は精神を安定させる働きを持つ「セロトニン」や、やる気に関わる「ドーパミン」といった神経伝達物質の合成にも関与しています。

亜鉛が不足するとこれらのバランスが乱れ、気分の落ち込みやイライラを感じやすくなることがあります。

心が不安定になると、それが新たなストレスを生み、さらに亜鉛を消費するという負のスパイラルに陥りかねません。

ストレス対策と亜鉛摂取の好循環

| 対策 | 髪への好影響 |

|---|---|

| 十分な亜鉛摂取 | 心の安定を保ち、ストレスによる亜鉛消費を補う。 |

| ストレス管理 | 亜鉛の無駄な消費を防ぎ、髪の成長に十分な量を確保する。 |

心のバランスを整える食生活のヒント

心の健康を保つためには、亜鉛だけでなく、他の栄養素もバランス良く摂ることが大切です。

特にセロトニンの材料となる「トリプトファン」(赤身肉、バナナ、乳製品など)や、神経の働きをサポートする「ビタミンB群」(豚肉、玄米など)を意識して食事に取り入れると良いでしょう。

リラックス効果のある生活習慣のすすめ

食事だけでなく、適度な運動や質の良い睡眠、趣味の時間を持つなど、自分なりのリラックス方法を見つけることも重要です。

心身がリラックスすることで亜鉛の消費を抑え、血行も改善し、髪に必要な栄養が届きやすくなります。

サプリメントで亜鉛を補う際の注意点

食事だけで十分な亜鉛を摂取するのが難しい場合はサプリメントの活用も一つの方法です。

ただし、自己判断での過剰な摂取は健康を害する恐れもあるため、正しい知識を持つことが大切です。

適切な摂取量の目安を知る

厚生労働省は亜鉛の耐容上限量を定めています。これは、健康障害のリスクがないとみなされる習慣的な摂取量の上限です。

食事からの摂取量も考慮し、この上限を超えないように注意しましょう。

亜鉛の耐容上限量(mg/日)

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18~29歳 | 40 | 35 |

| 30~64歳 | 45 | 35 |

| 65歳以上 | 40 | 30 |

亜鉛の過剰摂取がもたらすリスク

亜鉛を長期間にわたって過剰に摂取すると吐き気や下痢、頭痛などの急性中毒症状が現れることがあります。

また、他の必須ミネラルである「銅」の吸収を阻害してしまい、結果的に銅欠乏による貧血や免疫機能の低下などを引き起こす可能性もあります。

サプリメントを選ぶ際のポイント

亜鉛サプリメントには様々な種類があります。選ぶ際には以下の点を参考にすると良いでしょう。

- 含有量が表示されているか

- 吸収率が高いとされる酵母亜鉛やキレート加工されたものか

- 不要な添加物が含まれていないか

飲むタイミングと飲み合わせ

亜鉛サプリメントは胃酸が分泌される食後に飲むと吸収されやすいと言われています。

一方で、前述のフィチン酸やタンニンを多く含む食品や、カルシウムのサプリメントとの同時摂取は吸収を妨げる可能性があるため、時間をずらして飲むことを推奨します。

AGA治療と亜鉛摂取の相乗効果

薄毛の原因がAGAである場合、亜鉛の摂取だけで改善することは困難です。しかし、専門的な治療と組み合わせることで、より良い結果が期待できます。

クリニックでの治療が基本

AGAは進行性の脱毛症であり、その進行を抑制するためにはフィナステリドやデュタステリドなどの内服薬や、ミノキシジル外用薬といった医学的根拠に基づいた治療が基本となります。

自己判断で栄養面に頼りすぎず、まずは専門医に相談することが解決への第一歩です。

治療効果を高める栄養サポートとしての亜鉛

AGA治療によってヘアサイクルが正常化に向かう過程で、新しい髪を力強く育てるためには、十分な栄養が必要です。

この時に亜鉛が満たされていると治療薬の効果を最大限に引き出し、より質の高い髪の再生を後押しすることができます。

亜鉛はあくまで治療の「土台作り」をサポートする役割と捉えましょう。

医師による適切な栄養指導の重要性

薄毛の原因や必要な栄養素は、一人ひとりの体質や生活習慣によって異なります。

当クリニックでは治療薬の処方だけでなく、血液検査を通じて患者様の栄養状態を正確に把握し、個々に合わせた食事やサプリメントのアドバイスを行っています。

専門医の管理のもとで栄養改善に取り組むことが、安全かつ効果的な薄毛対策につながります。

自分でできる育毛ケアに戻る

亜鉛と薄毛に関するよくある質問(Q&A)

最後に、患者さんからよく寄せられる亜鉛と薄毛に関する質問にお答えします。

- 亜鉛を摂取し始めてから効果を実感するまでの期間は?

-

髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びないため、効果を実感するまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の期間を見ることを推奨します。

栄養状態の改善は、すぐに目に見える変化として現れるわけではありません。焦らず継続的に適切な量を摂取することが大切です。

- 亜鉛サプリは毎日飲んでも大丈夫ですか?

-

製品に記載された用量や、医師の指導に基づいた耐容上限量を守っていれば、毎日摂取しても問題ありません。

ただし、体質に合わないと感じた場合や、何らかの不調が現れた場合は、すぐに中止して医師に相談してください。

- プロテインと一緒に摂取しても良いですか?

-

問題ありません。プロテインに含まれる動物性タンパク質は亜鉛の吸収を助ける働きがあるため、むしろ良い組み合わせと言えます。

トレーニング後にプロテインと亜鉛サプリを一緒に摂取するのも効率的です。

- 亜鉛の吸収を良くする調理法はありますか?

-

牡蠣や牛肉など亜鉛を多く含む食材を、レモン汁やポン酢(クエン酸)を使って調理する方法は吸収率を高める上で効果的です。

「牛肉のレモンステーキ」や「牡蠣のポン酢和え」などは、美味しく効率的に亜鉛を摂取できるメニューです。

参考文献

OGAWA, Youichi, et al. Zinc and skin disorders. Nutrients, 2018, 10.2: 199.

HANEKE, E.; BARAN, Robert. Micronutrients for hair and nails. In: Nutrition for healthy skin: Strategies for Clinical and Cosmetic Practice. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. p. 149-163.

WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.

BALKAN, Büşra Candan; DEMIREZEN, Alper; ERBAŞ, Oytun. Genetic mapping of hair loss through the APCDD1 gene pathway: A new perspective. Demiroglu Science University Florence Nightingale Journal of Medicine, 2024, 10.1: 042-054.

TRÜEB, Ralph M. Nutritional disorders of the hair and their management. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 111-223.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.