仕事や趣味で毎日ヘルメットをかぶる方の中には、「ヘルメットをかぶり続けると薄毛になるのではないか」「最近、抜け毛が増えた気がする」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

ヘルメット内部の環境は、確かに頭皮にとって過酷なものになりがちです。しかし、ヘルメット着用が直接的にハゲる原因となるわけではありません。

大切なのは、そのリスクを理解し、適切な対策を講じることです。

この記事では、ヘルメット着用による頭皮への影響を詳しく解説し、薄毛を防ぐためのインナーキャップの活用法と、今日から始められる具体的な頭皮ケアについて丁寧にご紹介します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

ヘルメット着用が薄毛の原因になる?噂の真相

「ヘルメットをかぶるとハゲる」は本当か

多くの方が抱く「ヘルメットをかぶるとハゲる」という疑問ですが、結論から言うと、ヘルメットをかぶること自体が薄毛の直接的な原因になるわけではありません。

薄毛、特に男性型脱毛症(AGA)の主な原因は、遺伝的要因や男性ホルモンの影響によるものが大きいとされています。

したがって、ヘルメットをかぶっているからといって、誰もが薄毛になるわけではありません。

しかし、ヘルメットの着用が、薄毛を進行させる「間接的な要因」になる可能性は否定できません。

ヘルメット内部の環境が頭皮に悪影響を及ぼし、頭皮環境が悪化することで、抜け毛が増えたり、髪の毛の健やかな成長が妨げられたりすることがあるのです。

問題はヘルメットそのものではなく、着用によって生じる頭皮環境の変化にあります。

ヘルメット内部の環境が頭皮に与える影響

ヘルメットの内部は、頭皮にとって非常に過酷な環境になりやすい場所です。ヘルメットは安全性を確保するために頭部に密着し、通気性がある程度制限されます。

特に夏場や運動中、長時間の作業中には、頭部から発散される熱や汗がヘルメット内部にこもりやすくなります。

この結果、ヘルメット内部は高温多湿の状態、いわば「蒸れた」状態になります。このような環境は、皮膚の常在菌であるマラセチア菌などの雑菌が繁殖しやすくなる温床です。

雑菌が過剰に繁殖すると、頭皮にかゆみやフケ、炎症などを引き起こす原因となり、頭皮環境の悪化を招きます。

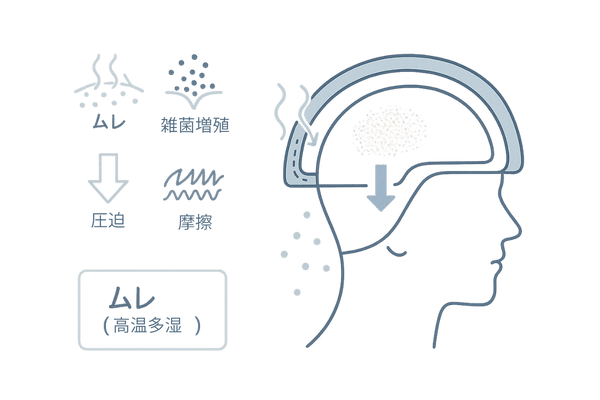

圧迫による血行不良のリスク

ヘルメットは、万が一の際に頭部を保護するため、ある程度のフィット感を持って頭部を固定します。

しかし、サイズが合っていなかったり、あご紐をきつく締めすぎたりすると、頭皮が長時間にわたって圧迫されることになります。

頭皮が圧迫され続けると、その部分の毛細血管が圧迫され、血流が悪くなる可能性があります。髪の毛の成長に必要な栄養素や酸素は、血液によって毛根にある毛母細胞へと運ばれます。

そのため、頭皮の血行不良は、毛母細胞の働きを低下させ、髪の毛の成長を妨げたり、細く弱い毛(軟毛化)を引き起こしたり、抜け毛を増やしたりする一因となるのです。

摩擦が引き起こす毛髪へのダメージ

ヘルメットをかぶったり脱いだりする際や、着用中にヘルメットがずれる際には、ヘルメットの内装材と髪の毛、あるいは頭皮との間に摩擦が生じます。

特に、髪の毛が濡れている状態(汗をかいた後など)では、髪の毛の表面を覆うキューティクルが開いており、摩擦によるダメージを受けやすくなります。

この摩擦が日常的に繰り返されると、キューティクルが剥がれたり傷ついたりして、髪の毛が切れやすくなる「切れ毛」の原因となります。

また、特定の部位(例えば、ヘルメットの縁が当たる生え際など)に継続的な摩擦や圧迫が加わることで、その部分の毛が抜けてしまう「牽引性脱毛症」や「圧迫性脱毛症」に似た症状を引き起こすことも考えられます。

要注意!ヘルメット内部で起こりやすい頭皮トラブル

ムレ(蒸れ)による雑菌繁殖

ヘルメット着用の最大の問題点ともいえるのが「ムレ」です。ヘルメット内部は、頭皮から発生する熱と汗によって、温度も湿度も上昇します。

特に日本の夏のような高温多湿の環境下では、短時間でもサウナのような状態になりがちです。

このような高温多湿の環境は、皮脂や汗をエサにする雑菌(マラセチア菌など)にとって、絶好の繁殖場所となります。

これらの雑菌が異常に増えると、皮脂を分解する過程で遊離脂肪酸などの刺激物質を放出し、これが頭皮を刺激して炎症やかゆみを引き起こします。

汗や皮脂による毛穴の詰まり

ヘルメット内部で大量にかいた汗は、蒸発しにくい環境下で頭皮に留まり続けます。

この汗と、頭皮から分泌される皮脂、そして古い角質や外部からのホコリなどが混ざり合うと、粘り気のある汚れとなり、毛穴を塞いでしまうことがあります。

毛穴が詰まると、皮脂の排出がスムーズに行われなくなり、毛穴の内部で炎症(毛嚢炎)を起こすことがあります。

また、毛穴が詰まった状態が続くと、髪の毛の健やかな成長サイクル(ヘアサイクル)に悪影響を及ぼし、新しい髪の毛が生えにくくなったり、生えてきても細く弱い毛になったりする可能性があります。

かゆみやフケ、炎症の発生

前述の「ムレによる雑菌繁殖」や「毛穴の詰まり」は、頭皮にさまざまなトラブルを引き起こします。

雑菌が生成する刺激物質や、毛穴に詰まった皮脂が酸化することによって、頭皮が刺激され、かゆみを感じるようになります。

かゆいからといって爪を立てて掻きむしってしまうと、頭皮のバリア機能が破壊され、さらに炎症が悪化するという悪循環に陥ります。

また、雑菌の異常繁殖や頭皮のターンオーバー(新陳代謝)の乱れによって、フケ(頭皮の古い角質が剥がれ落ちたもの)が目立つようになることもあります。

フケが毛穴を塞ぐ原因にもなり、頭皮環境はますます悪化します。

頭皮トラブルと抜け毛の関係

これらの頭皮トラブルは、直接的に薄毛(AGAなど)を引き起こすわけではありませんが、抜け毛を増やす大きな要因となります。

炎症が起きていたり、雑菌が多かったりするような不健康な頭皮環境は、いわば髪の毛が育つ「土壌」が荒れている状態です。

このような環境では、髪の毛は十分に成長できず、通常よりも早く抜け落ちてしまう(ヘアサイクルの短縮)ことにつながります。

頭皮トラブルの主な症状と原因

| 主な症状 | 主な原因 | 関連する抜け毛リスク |

|---|---|---|

| かゆみ・赤み | 汗、皮脂、雑菌繁殖による刺激・炎症 | 掻きむしりによる頭皮ダメージ、炎症による毛根への悪影響 |

| フケ(ベタつく・カサカサ) | 雑菌(マラセチア菌)の異常繁殖、頭皮の乾燥、ターンオーバーの乱れ | 毛穴詰まり、頭皮環境の悪化による成長阻害 |

| ニオイ | 汗や皮脂を雑菌が分解することで発生 | 皮脂や雑菌が多い状態であり、頭皮環境が悪化しているサイン |

薄毛リスクを軽減!インナーキャップ着用のすすめ

インナーキャップが果たす重要な役割

ヘルメットによる頭皮環境の悪化を防ぐために、非常に有効なアイテムが「インナーキャップ」です。インナーキャップとは、ヘルメットをかぶる前に頭に装着する薄手のキャップのことを指します。

これを一枚挟むだけで、ヘルメット着用のデメリットの多くを軽減することが可能です。

特に、毎日長時間ヘルメットをかぶる方にとって、インナーキャップの着用は、健やかな頭皮環境を維持するための重要な習慣の一つと言えるでしょう。

作業着やユニフォームの一部として、その着用が推奨されている職場も増えています。

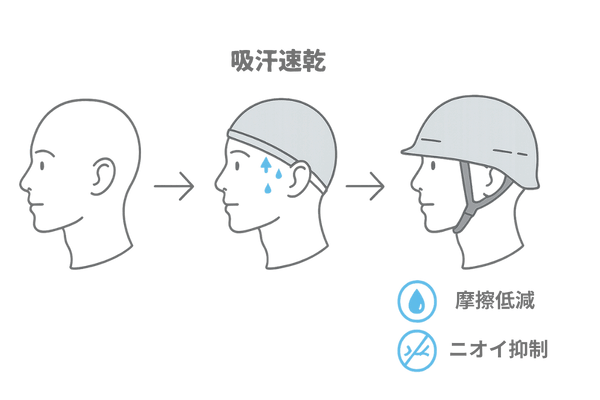

汗を吸収しムレを防ぐ効果

インナーキャップの最大の役割は、頭皮からかく汗を素早く吸収・発散させることです。

吸汗性・速乾性に優れた素材のインナーキャップを選べば、汗が頭皮や髪の毛に留まるのを防ぎ、ヘルメット内部の湿度上昇を抑えることができます。

汗が直接ヘルメットの内装材に染み込む量も減るため、ヘルメット内部の雑菌繁殖やニオイの発生を抑制する効果も期待できます。

頭皮がベタつく不快感を軽減し、作業や運転への集中力を維持する上でも役立ちます。

ヘルメットとの摩擦を減らす

インナーキャップは、頭皮や髪の毛と、ヘルメットの内装材との間に緩衝材のように入ることで、直接的な摩擦を軽減します。

これにより、ヘルメットの着脱時や着用中のずれによって起こる髪の毛へのダメージ(切れ毛)や、頭皮への刺激を減らすことができます。

特に髪の毛が細い方や、生え際の後退が気になり始めた方にとって、この摩擦軽減効果は重要です。物理的な刺激を減らすことで、抜け毛や切れ毛のリスクを最小限に抑えます。

清潔な頭皮環境を保つために

ヘルメットの内装材は、毎日洗うことが難しい場合が多いです。しかし、インナーキャップであれば、衣類と同じように毎日洗濯することができます。

汗や皮脂、汚れが付着したインナーキャップを毎日交換することで、常に清潔な状態でヘルメットを着用できます。

これは、雑菌の繁殖を抑え、頭皮トラブルを防ぐ上で非常に重要です。ヘルメット本体を清潔に保つことにもつながり、ヘルメット自体の寿命を延ばすことにも貢献します。

洗い替え用に複数枚用意しておくことをお勧めします。

自分に合ったインナーキャップの選び方

素材で選ぶ (綿、ポリエステル、冷感素材など)

インナーキャップの快適さや機能性は、使用されている素材によって大きく左右されます。

自分の体質(汗のかきやすさ)や、使用する季節、重視する機能(吸汗速乾、保温、消臭など)に合わせて選ぶことが大切です。

例えば、肌がデリケートな方は、肌触りの良い綿(コットン)素材が適している場合があります。一方で、汗を非常に多くかく方は、ポリエステルなどの化学繊維が持つ高い速乾性が快適さを保つのに役立ちます。

夏場には、触れるとひんやりと感じる冷感素材(接触冷感)を使用したものも人気があります。

インナーキャップの主な素材と特徴

| 素材 | 特徴 | おすすめの季節・状況 |

|---|---|---|

| 綿 (コットン) | 吸湿性が高い、肌触りが良い、肌に優しい。乾きは遅め。 | 肌が敏感な方、汗がそれほど多くない時、オールシーズン |

| ポリエステル | 吸汗速乾性が非常に高い、耐久性がある。 | 夏場、スポーツ、汗を非常に多くかく作業時 |

| 冷感素材 (ナイロン等) | 触れるとひんやりする(接触冷感)、吸汗速乾性も併せ持つものが多い。 | 夏場の屋外作業、暑さ対策を重視する場合 |

形状で選ぶ (キャップ型、バンダナ型など)

インナーキャップには、いくつかの異なる形状があります。最も一般的なのは、頭全体をすっぽりと覆う「キャップ型(ビーニー型)」です。

これはフィット感が高く、ヘルメットの中でずれにくいのが特徴です。

その他にも、後ろで結んでフィット感を調節できる「バンダナ型」や、頭頂部が開いていて通気性を重視した「メッシュ型」、首筋まで覆って日焼け対策にもなる「フード型(バラクラバ)」などがあります。

自分のヘルメットの形状や、髪の毛の長さ、好みのフィット感に合わせて選びましょう。

サイズ感とフィット感の重要性

インナーキャップを選ぶ上で、サイズ感とフィット感は非常に重要です。サイズが大きすぎると、ヘルメットの中でインナーキャップがたるんだり、ずれたりしてしまい、不快感の原因となります。

また、シワが寄った状態で圧迫されると、その部分が頭皮に食い込んで痛みを引き起こすこともあります。

逆に、サイズが小さすぎると、頭部が締め付けられて血行不良の原因になったり、頭痛を引き起こしたりする可能性があります。

伸縮性のある素材を選び、自分の頭のサイズに合った、適度なフィット感のものを選ぶことが大切です。

洗濯のしやすさと耐久性もチェック

インナーキャップは、頭皮環境を清潔に保つために、毎日洗濯することが前提となります。そのため、洗濯機で気軽に洗える素材か、手洗いが必要かなど、洗濯のしやすさを確認しておきましょう。

また、毎日の洗濯に耐えられる耐久性も必要です。縫製がしっかりしているか、生地がすぐに薄くなったり、ゴムが伸びたりしないかなども、選ぶ際のポイントです。

数枚をローテーションで使うことで、一枚あたりの負担を減らし、長持ちさせることができます。

ヘルメット着用者のための毎日の頭皮ケア習慣

正しいシャンプー方法で汚れをリセット

ヘルメットを着用した日の夜は、その日のうちに頭皮の汚れをしっかりと洗い流すことが何よりも重要です。ただし、ゴシゴシと強く洗いすぎるのは逆効果です。

爪を立てず、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。

シャンプー前には、まずお湯で髪と頭皮を十分に予洗い(湯シャン)します。これにより、汚れの多くを落とすことができ、シャンプーの泡立ちも良くなります。

シャンプー剤は手のひらで軽く泡立ててから、髪ではなく頭皮につけ、頭皮全体を丁寧に洗います。

すすぎ残しはかゆみやフケの原因になるため、シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて念入りにすすぎましょう。

頭皮タイプ別シャンプー選びの目安

| 頭皮タイプ | 特徴 | おすすめの洗浄成分 |

|---|---|---|

| 脂性肌 (オイリー) | 皮脂分泌が多く、ベタつきやすい。ヘルメットでムレやすい人。 | 石けん系、高級アルコール系 (適度な洗浄力) |

| 乾燥肌 (ドライ) | 皮脂が少なく、カサつきやすい、フケが出やすい。 | アミノ酸系 (マイルドな洗浄力)、ベタイン系 |

| 敏感肌 | 刺激を感じやすく、赤みやかゆみが出やすい。 | アミノ酸系、低刺激処方、無添加など |

頭皮マッサージで血行を促進

ヘルメットによる圧迫で血行不良が懸念されるため、シャンプー中や入浴後などに頭皮マッサージを取り入れることをお勧めします。

頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血流を良くする効果が期待できます。

リラックスした状態で、指の腹を頭皮に密着させ、頭皮自体を動かすようなイメージで、ゆっくりと円を描いたり、押したりします。

側頭部、頭頂部、後頭部など、頭全体をまんべんなくほぐしましょう。毎日数分でも継続することが大切です。

簡単な頭皮マッサージの手順

| 部位 | 方法 | 目安 |

|---|---|---|

| 側頭部 (耳の上) | 両手の指の腹を当て、円を描くようにゆっくりと引き上げる。 | 5〜10回 |

| 頭頂部 | 両手の指を組み、手のひらの付け根で頭頂部を優しく圧迫する。 | 3〜5回 (数秒キープ) |

| 後頭部 (首の付け根) | 両手の親指をツボに当て、残りの指で頭を支えながら押し上げる。 | 5〜10回 |

洗髪後の丁寧な乾燥

髪の毛や頭皮が濡れたままの状態は、雑菌が最も繁殖しやすい環境です。

シャンプー後は、タオルでゴシゴシと擦るのではなく、タオルで頭皮と髪の毛を優しく押さえるようにして水分を吸い取ります(タオルドライ)。

その後、必ずドライヤーを使って根本からしっかりと乾かしましょう。特に頭皮が湿ったまま寝てしまうと、雑菌の繁殖やニオイの原因となります。

ドライヤーは頭皮から20cmほど離し、同じ場所に熱風が当たり続けないよう、小刻みに動かしながら乾かすのがコツです。

育毛剤や頭皮用ローションの活用

日々のケアの仕上げとして、育毛剤や頭皮用の保湿ローションを使用するのも良い方法です。シャンプーで清潔になった頭皮に塗布することで、成分が浸透しやすくなります。

育毛剤には、血行促進成分や毛母細胞の活性化をサポートする成分、頭皮の炎症を抑える成分などが含まれているものがあります。

また、頭皮が乾燥しがちな方は、保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)が含まれたローションで頭皮に潤いを与え、バリア機能をサポートすることも大切です。

自分の頭皮の状態や目的に合わせて選びましょう。

頭皮ケアの基本

- 夜のシャンプーで汚れをリセット

- 指の腹で優しく洗う

- 十分なすすぎ

- 洗髪後は素早く乾燥

ヘルメット自体のメンテナンスと正しいかぶり方

ヘルメット内部の定期的な清掃

インナーキャップを使用していても、汗や皮脂の一部はヘルメットの内装材に染み込んでいきます。これらを放置すると、雑菌が繁殖し、悪臭の原因となります。

ヘルメットの内装(ライナーやパッド)は、定期的に取り外して清掃することが重要です。

内装が取り外せるタイプの場合は、メーカーの取扱説明書に従い、中性洗剤などで優しく手洗いし、陰干しで完全に乾燥させます。

取り外せない場合は、硬く絞ったタオルで内部を丁寧に拭き、その後、風通しの良い場所でしっかりと乾燥させます。

ヘルメットの清掃方法

| 部分 | 清掃頻度の目安 | 方法 |

|---|---|---|

| 内装 (取り外し可) | 週に1回〜月に1回 (使用頻度による) | 中性洗剤で手洗いし、陰干しで完全乾燥。 |

| 内装 (取り外し不可) | 使用後毎回〜週に1回 | 硬く絞ったタオルで拭き、風通しの良い場所で乾燥。 |

| あご紐 | 週に1回程度 | 水拭き、または薄めた中性洗剤で拭き、乾燥させる。 |

内装(ライナー)の交換

ヘルメットの内装材(スポンジや布地)は、使用と洗濯を繰り返すうちに劣化し、クッション性が失われたり、汚れが落ちにくくなったりします。

内装がへたってくると、頭部へのフィット感が悪くなり、安全性にも影響します。

多くのヘルメットでは、内装部分だけを交換用パーツとして購入できます。汚れやニオイが取れにくくなったり、フィット感が悪くなったりしたら、新しい内装に交換することを検討しましょう。

頭に合ったサイズのヘルメットを選ぶ

頭皮への圧迫による血行不良を防ぐためには、自分の頭のサイズや形状に正確に合ったヘルメットを選ぶことが最も重要です。

購入時には必ず試着し、専門のスタッフにフィッティングを見てもらうことをお勧めします。

かぶった際に、頭全体が均等にホールドされ、局所的に強い圧迫感がないかを確認します。また、ヘルメットが前後左右に簡単にずれないかもチェックポイントです。

サイズが合わないヘルメットを無理にかぶり続けることは、安全性だけでなく、頭皮の健康にとってもマイナスです。

圧迫しすぎない適切なかぶり方

サイズが合っていても、かぶり方や調整が不適切だと頭皮を圧迫してしまいます。特にあご紐は、万が一の際にヘルメットが脱げない程度にし、指が1〜2本入るくらいの適度な余裕を持たせて調整します。

また、インナーキャップをかぶる際にシワが寄らないように注意し、ヘルメットをまっすぐ、深くかぶることが大切です。

長時間着用する場合は、休憩時間に一度ヘルメットを脱ぎ、頭皮を解放してあげることも血行不良の予防に役立ちます。

食事や生活習慣も重要 頭皮環境を内側から整える

髪の毛の成長に必要な栄養素

髪の毛は、私たちが日々摂取する食事から作られています。どんなに外側からのケア(シャンプーやマッサージ)を頑張っても、髪の毛の材料となる栄養素が不足していては、健やかな髪は育ちません。

特に重要なのは、髪の毛の主成分である「タンパク質(アミノ酸)」です。肉、魚、卵、大豆製品などをバランス良く摂取しましょう。

また、タンパク質の代謝を助け、頭皮環境を整える「ビタミンB群」、血行を促進する「ビタミンE」、そしてタンパク質の合成をサポートする「亜鉛」なども、髪の健康維持に大切な栄養素です。

髪の健康をサポートする栄養素と主な食材

| 栄養素 | 主な働き | 主な食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の毛の主成分(ケラチン)の材料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す、皮脂分泌のバランスを整える。 | レバー、豚肉、マグロ、カツオ、納豆、玄米 |

| 亜鉛 | タンパク質(ケラチン)の合成を助ける。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ、アーモンド |

質の高い睡眠を確保する

髪の毛の成長を促す「成長ホルモン」は、主に私たちが眠っている間に分泌されます。特に、入眠後の深いノンレム睡眠中に多く分泌されることが知られています。

睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低かったりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の毛の成長や頭皮の修復が十分に行われません。

毎日6〜8時間程度の十分な睡眠時間を確保するよう努めましょう。また、就寝前にスマートフォンやパソコンの画面を見るのを控える、リラックスできる環境を整えるなど、睡眠の質を高める工夫も大切です。

ストレス管理とリラックス法

過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させる原因となります。血管が収縮すると、頭皮への血流が悪くなり、髪の毛の成長に必要な栄養素が毛根に届きにくくなります。

また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こし、皮脂の過剰分泌につながることもあります。

仕事や日常生活でストレスをゼロにすることは難しいですが、自分なりのリラックス法を見つけて、上手にストレスを発散させることが重要です。

適度な運動、趣味の時間、入浴、深呼吸などは、心身のリラックスに役立ちます。

生活習慣で見直したい点

- バランスの取れた食事

- 十分な睡眠時間

- 適度な運動

- 禁煙(喫煙は血行を悪化させます)

薄毛を加速させる習慣に戻る

よくある質問

- ヘルメットをかぶる時間と薄毛リスクは比例しますか?

-

一概に比例するとは言えませんが、着用時間が長ければ長いほど、頭皮がムレや圧迫にさらされる時間も長くなるため、頭皮環境が悪化するリスクは高まると考えられます。

例えば、1日に8時間以上かぶる方と、1日に1時間程度の方とでは、頭皮への負担は異なります。

長時間の着用が避けられない場合は、インナーキャップの交換頻度を上げる、休憩中はこまめにヘルメットを脱いで換気するなど、より一層のケアが重要になります。

- インナーキャップは毎日洗うべきですか?

-

はい、毎日洗うことを強くお勧めします。インナーキャップは、頭皮から出た汗や皮脂を直接吸収しています。

一度使用したインナーキャップを洗わずに翌日も使用すると、雑菌が繁殖した状態で頭皮に蓋をすることになり、かえって頭皮トラブルの原因となります。

汗をかかない季節であっても、皮脂は分泌されていますので、下着と同じように毎日清潔なものに交換しましょう。

- ヘルメットをかぶらない日も頭皮ケアは必要ですか?

-

はい、必要です。ヘルメットをかぶらない日も、頭皮からは皮脂が分泌されますし、外部からのホコリなども付着します。

ヘルメット着用によって負担がかかった頭皮環境を健やかに保つためには、日々の継続的なケアが大切です。

正しいシャンプーや、バランスの取れた食事、十分な睡眠など、基本的な頭皮ケアや生活習慣は毎日続けるようにしましょう。

- すでに薄毛が気になっていますが、ヘルメットをかぶり続けても大丈夫ですか?

-

薄毛が気になっている場合、その原因が何であるかを考えることが重要です。

もし男性型脱毛症(AGA)などが進行している場合、ヘルメットの着用が直接の原因ではありませんが、頭皮環境の悪化がその進行を早めてしまう可能性はあります。

仕事などでヘルメットの着用が避けられない場合は、これまでにご紹介したインナーキャップの活用や、毎日の徹底した頭皮ケア(洗浄、保湿、血行促進)を必ず行ってください。

それでも不安が続く場合や、抜け毛が急に増えた場合は、一度、皮膚科や薄毛治療の専門クリニックに相談することも検討しましょう。