髪の健康に良いと聞き、亜鉛のサプリメントを飲んでいるのに、なかなか効果を実感できない。その原因は、摂取した亜鉛が体内で十分に「吸収」されていないからかもしれません。

亜鉛は非常にデリケートな栄養素で、摂取する時間や一緒に食べるものによって、その吸収率が大きく変わってしまいます。

この記事では亜鉛が髪になぜ重要なのかという基本から、その吸収を最大化するための具体的な食事法、効果的な摂取時間までを専門家の視点で詳しく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ亜鉛は髪の健康に重要なのか

亜鉛は私たちの体内で300種類以上の酵素の働きを助ける必須ミネラルです。特に髪の毛の成長とは切っても切れない深い関係があります。

髪の主成分「ケラチン」の合成を助ける

髪の毛の約9割は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。

亜鉛は食事から摂ったタンパク質を、このケラチンへと再合成する過程で重要な役割を果たします。いくらタンパク質を摂取しても、亜鉛が不足していては髪の材料を効率よく作ることができません。

ヘアサイクルの正常化

亜鉛は髪の毛を作り出す毛母細胞の分裂を促進する働きがあります。

亜鉛が不足すると毛母細胞の活動が鈍くなり、髪の成長期が短くなるなど、ヘアサイクル(毛周期)の乱れを引き起こします。

その結果、髪が十分に育つ前に抜け落ち、薄毛の原因となります。

AGAの原因物質を抑制する可能性

AGA(男性型脱毛症)の原因であるDHT(ジヒドロテストステロン)は5αリダクターゼという酵素によって生成されます。

亜鉛には、この5αリダクターゼの働きを抑制する作用があることも報告されており、AGAの進行を緩やかにする効果も期待されています。

亜鉛の髪への主な役割

| 役割 | 内容 | 不足した場合の影響 |

|---|---|---|

| ケラチンの合成 | タンパク質を髪の毛に変える | 髪が細くなる、もろくなる |

| 細胞分裂の促進 | 毛母細胞の働きを活発にする | ヘアサイクルの乱れ、抜け毛 |

| 酵素の抑制 | 5αリダクターゼの働きを阻害 | AGAの進行リスク増大 |

亜鉛の吸収を促進する食べ物と栄養素

亜鉛の吸収率は食べ合わせによって大きく向上します。せっかく摂取するなら、効率よく体に取り込むためのパートナーとなる栄養素を一緒に摂りましょう。

クエン酸

レモンやお酢、梅干しなどに含まれるクエン酸は、亜鉛をコーティングして溶けやすい形に変える「キレート作用」を持っています。

この作用により、亜鉛が腸で吸収されやすくなります。例えば、牡蠣にレモンを絞るという食べ方は、味の面だけでなく栄養学的にも非常に理にかなっています。

ビタミンC

クエン酸と同様に、ビタミンCも亜鉛の吸収を助けるキレート作用を持っています。

ビタミンCはピーマンやブロッコリー、柑橘類などに豊富です。亜鉛を多く含む肉料理に、これらの野菜を付け合わせるのは良い組み合わせです。

動物性タンパク質

肉や魚、卵などに含まれる動物性タンパク質は、それ自体が亜鉛の供給源であると同時に、亜鉛の吸収を促進する働きも持っています。

植物性の食品に含まれる亜鉛よりも、動物性食品に含まれる亜鉛の方が吸収されやすいのはこのためです。

亜鉛の吸収を助ける栄養素と食品例

| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| クエン酸 | キレート作用で吸収率アップ | レモン、梅干し、酢 |

| ビタミンC | キレート作用で吸収率アップ | ピーマン、ブロッコリー、キウイ |

| 動物性タンパク質 | 吸収を促進する | 牛肉、豚肉、鶏肉、魚 |

要注意!亜鉛の吸収を阻害する食べ物と成分

一方で、亜鉛の吸収を妨げてしまう成分も存在します。これらを多く含む食品と亜鉛を同時に摂取すると、せっかくの栄養が無駄になってしまう可能性があります。

フィチン酸

フィチン酸は玄米や豆類、種子類などの穀物の外皮に多く含まれる成分です。強力なキレート作用を持ち、亜鉛と強く結合して、体外へ排出してしまいます。

健康に良いとされる玄米ですが、亜鉛の吸収という点では注意が必要です。

ただし、発酵させる(味噌、納豆など)ことでフィチン酸の影響は弱まります。

食物繊維

食物繊維も過剰に摂取すると亜鉛を吸着して体外に排出する性質があります。

野菜やきのこ、海藻類は健康に良い食品ですが、サプリメントなどで大量の食物繊維を摂る場合は、亜鉛の摂取タイミングとずらすなどの工夫が望ましいです。

加工食品に含まれるリン酸塩

インスタント食品やスナック菓子、ハムやソーセージなどの加工食品には食品添加物としてリン酸塩が多く使われています。

このリン酸塩も亜鉛の吸収を阻害する代表的な成分です。これらの食品の摂りすぎは亜鉛不足の大きな原因となります。

亜鉛の吸収を妨げる主な成分

| 成分 | 多く含まれる食品 | 対策 |

|---|---|---|

| フィチン酸 | 玄米、全粒粉パン、豆類 | 発酵食品を選ぶ |

| 食物繊維(過剰摂取) | サプリメント、野菜ジュース | 摂取タイミングをずらす |

| リン酸塩 | インスタント食品、加工肉 | 摂取頻度を減らす |

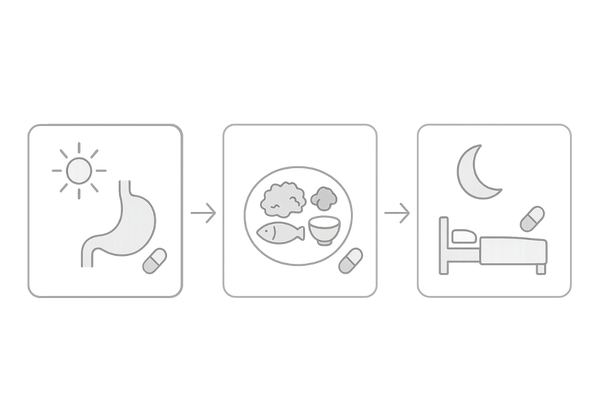

亜鉛を摂取する効果的な時間とタイミング

亜鉛の吸収効率は1日の中でも変動します。いつ、どのように摂取するかが効果を実感するための鍵となります。

空腹時と食後の吸収率の違い

一般的に亜鉛は空腹時に摂取する方が食べ物による吸収阻害を受けにくいため、吸収率自体は高まります。

しかし、空腹時に高濃度の亜鉛を摂取すると胃腸への刺激が強く、吐き気や胃の不快感を引き起こすことがあります。

胃腸が弱い方は「食後」が基本

胃腸への負担を考えると、特にサプリメントで亜鉛を摂取する場合は「食後」が基本となります。食事と一緒に摂ることで、胃腸への刺激を和らげることができます。

その際は前述の吸収を阻害する成分が少ない食事の後に飲むのが理想的です。

就寝前の摂取が推奨される理由

髪の成長を促す成長ホルモンは主に睡眠中に分泌されます。亜鉛はこの成長ホルモンの分泌を助ける働きもあります。

また、睡眠中は体の修復や再生が行われる時間帯であり、このタイミングで亜鉛を補給することで効率よく髪の成長に利用されると考えられます。

このため、夕食後や就寝前の摂取が推奨されることが多いです。

亜鉛サプリメントの摂取タイミング

| タイミング | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 空腹時 | 吸収率が高い | 胃腸への刺激が強い |

| 食後 | 胃腸への負担が少ない | 食事内容によっては吸収が阻害される |

| 就寝前 | 成長ホルモンとの相乗効果が期待できる | (特に大きなデメリットはない) |

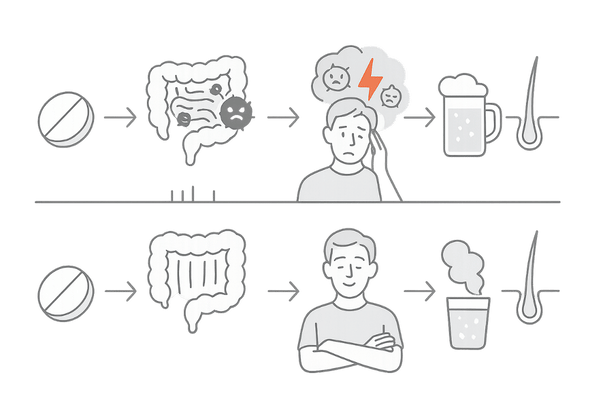

なぜ亜鉛を飲んでも効かないのか?吸収を妨げる「体内の壁」

「亜鉛が良いと聞いて、食べ合わせや時間も工夫している。それでも髪に変化がない…」。そのように感じているなら、問題は摂取方法だけでなく、あなたの「体内環境」そのものにあるのかもしれません。

見過ごされがちな亜鉛の吸収を妨げる「体内の壁」について解説します。

腸内環境の悪化という見えない壁

栄養素の吸収は、すべて腸で行われます。腸内環境が悪化し、悪玉菌が優勢な状態では、腸の働き自体が低下し、どんなに良い栄養素を摂っても十分に吸収することができません。便秘や下痢がちな方は、まず腸内環境を整えることが、亜鉛の効果を引き出すための大前提となります。

ストレスが亜鉛を消費する

現代社会で避けては通れないストレス。実は私たちの体はストレスに対抗するために亜鉛を大量に消費します。

強いストレスを感じている方は摂取した亜鉛が髪の成長に使われる前に、ストレス対策で使い果たされてしまっている可能性があります。

ストレス管理も重要な亜鉛対策の一つなのです。

アルコールや喫煙による消費と吸収阻害

アルコールを分解する過程で肝臓は亜鉛を必要とします。日常的に飲酒量が多い方は常に亜鉛が不足しがちな状態です。

また、喫煙は亜鉛の吸収を直接的に阻害するだけでなく、体内のビタミンCを破壊するため、間接的にも亜鉛の吸収効率を下げてしまいます。

亜鉛の吸収・利用を妨げる生活習慣

| 要因 | 亜鉛への影響 |

|---|---|

| 腸内環境の悪化 | 吸収能力そのものが低下する |

| 慢性的なストレス | 体内での消費量が増大する |

| 過度な飲酒・喫煙 | 分解で消費され、吸収が阻害される |

栄養はチームプレーという視点

「亜鉛さえ摂れば良い」という考え方は時に視野を狭めます。亜鉛が体内で働くためには、他のビタミンやミネラルとの連携が重要です。

特定の栄養素だけを大量に摂取するのではなく、体全体の栄養バランスを整えるという視点を持たなければ、亜鉛の効果は頭打ちになります。

もし、ご自身の努力だけでは改善しないと感じるなら、それは専門家による総合的な診断が必要なサインです。

亜鉛の過剰摂取のリスクと適切な摂取量

髪に良いからといって、亜鉛を過剰に摂取するのは危険です。どんな栄養素もバランスが重要です。適切な摂取量を守りましょう。

過剰摂取による副作用

亜鉛を長期間にわたって過剰に摂取すると、吐き気、嘔吐、下痢といった消化器症状のほか、頭痛や発熱などの急性中毒症状が現れることがあります。

また、他の重要なミネラルである銅や鉄の吸収を妨げ、貧血などを引き起こす可能性もあります。

1日の摂取目安量と耐容上限量

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、成人男性の亜鉛の推奨量を1日11mg、成人女性を8mgとしています。

また、健康被害のリスクがないとされる耐容上限量は成人男性で40~45mg、成人女性で35mgです。

サプリメントを利用する場合は、この上限量を超えないように注意が必要です。

亜鉛の食事摂取基準(mg/日)

- 推奨量(成人男性):11mg

- 推奨量(成人女性):8mg

- 耐容上限量(成人男性):40~45mg

- 耐容上限量(成人女性):35mg

サプリメント選びの注意点

サプリメントを選ぶ際は、1粒あたりの含有量を確認し、食事から摂取する分も考慮して、耐容上限量を超えない製品を選びましょう。

また、添加物が少なく、品質管理がしっかりしている信頼できるメーカーの製品を選ぶことも大切です。

食事改善でも抜け毛が改善しない場合

亜鉛の摂取方法を工夫し、生活習慣を改善しても抜け毛が減らない場合、その原因は単なる栄養不足ではない可能性が高いです。

AGA(男性型脱毛症)の可能性

成人男性の薄毛の最も一般的な原因はAGAです。AGAは遺伝や男性ホルモンが原因で進行するため、亜鉛の摂取だけで進行を止めることはできません。

食事改善はあくまで治療の土台作りであり、根本的な解決には医学的アプローチが必要です。

専門クリニックでの正確な診断の重要性

抜け毛の原因を自己判断するのは非常に危険です。

専門のクリニックでは医師が診察を行い、必要に応じて血液検査などで栄養状態を確認し、薄毛の根本原因を正確に診断します。

原因がAGAであれば、医学的根拠に基づいた治療薬を処方します。

AGA治療と栄養療法の組み合わせ

最も効果的なのは、AGA治療薬で薄毛の進行を止めながら食事やサプリメントで髪の成長に必要な栄養を補給することです。

この両輪でアプローチすることで治療効果を最大化し、より確実な発毛を目指すことができます。

セルフケアとクリニック治療の役割

| アプローチ | 役割 | 限界 |

|---|---|---|

| セルフケア(亜鉛摂取) | 髪が育つ土壌を整える | AGAの進行は止められない |

| クリニック治療 | AGAの進行を止め、発毛を促す | 栄養不足だと効果が半減する |

よくある質問

最後に、亜鉛の摂取に関して患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- 亜鉛サプリはいつ飲むのが一番良いですか?

-

吸収率だけを考えれば空腹時ですが、胃腸への負担を考慮すると、夕食後や就寝前が最もバランスが良いと考えられます。

成長ホルモンの分泌ともタイミングが合うため、髪の成長にとっては良い時間帯です。

ご自身のライフスタイルに合わせて続けやすい時間を見つけるのが一番です。

- 亜鉛と他のサプリを一緒に飲んでも良いですか?

-

注意が必要な組み合わせがあります。特に鉄やカルシウムのサプリメントは、亜鉛の吸収を妨げる可能性があります。

もし一緒に飲む場合は数時間ずらすか、あるいは鉄やカルシウムの過剰摂取にならないように調整することが望ましいです。

迷った場合は、医師や薬剤師にご相談ください。

- 亜鉛を摂りすぎるとどうなりますか?

-

前述の通り、長期的な過剰摂取は吐き気などの消化器症状や銅欠乏による貧血、免疫力の低下などを引き起こす可能性があります。

特にサプリメントで摂取する場合は、製品に記載された目安量を守り、耐容上限量を超えないように注意することが極めて重要です。

以上

参考文献

KARASHIMA, Tadashi, et al. Oral zinc therapy for zinc deficiency‐related telogen effluvium. Dermatologic therapy, 2012, 25.2: 210-213.

WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.

RAJENDRASINGH, Rajesh Rajput. Nutritional correction for hair loss, thinning of hair, and achieving new hair regrowth. In: Practical Aspects of Hair Transplantation in Asians. Tokyo: Springer Japan, 2017. p. 667-685.

THOMPSON, Jordan M., et al. The role of micronutrients in alopecia areata: a review. American journal of clinical dermatology, 2017, 18.5: 663-679.

KONDRAKHINA, Irina N., et al. A cross-sectional study of plasma trace elements and vitamins content in androgenetic alopecia in men. Biological Trace Element Research, 2021, 199.9: 3232-3241.

RAJPUT, Rajendrasingh J. Controversy on the role of iron and a clinical trial with intermittent iron and nutritional supplements in hair loss management. 2018.