「髪が生える食べ物」をインターネットで探していませんか?鏡を見るたびに気になる頭皮の状態。もし食事で改善できるなら、すぐにでも試したいと思うのは当然のことです。

しかし、残念ながら「これを食べれば必ず髪が生える」という魔法のような特定の食品は存在しません。ですが、落胆する必要はありません。

食生活が髪の健康、そして発毛の土台作りに深く関わっているのは医学的な事実です。

この記事では、なぜ「髪が生える食べ物」と断言できるものがないのか、そして健やかな髪を育むために本当に重要な栄養素、特に「タンパク質」と「亜鉛」の役割について、分かりやすく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

「髪が生える食べ物」は存在する?医学的見解

特定の食べ物だけで発毛するわけではない

まず結論からお伝えすると、特定の食品、例えば「わかめを食べれば髪が生える」といったような、単一の食べ物だけで薄毛が劇的に改善したり、髪が新しく生えたりすることはありません。

髪の毛の成長は、遺伝、ホルモンバランス、生活習慣、ストレス、そして栄養状態など、非常に多くの要因が複雑に絡み合って決まります。

もし一つの食べ物で解決するなら、薄毛に悩む人はここまで多くないはずです。育毛剤や専門クリニックが存在するのも、髪の問題が食事だけで解決するほど単純ではないことを示しています。

したがって、「髪が生える食べ物」というよりは、「髪の健康な成長を助ける食べ物」と理解するのが正確です。

重要なのは「発毛をサポートする」栄養素

髪の毛も私たちの体の一部であり、日々の食事から摂取する栄養素によって作られています。

髪が成長するための「材料」が不足したり、頭皮環境を良好に保つための栄養が足りなかったりすれば、当然、髪は細く弱々しくなり、成長が妨げられます。

ここで重要になるのが、「発毛をサポートする」栄養素です。

具体的には、髪の主成分となるタンパク質、そのタンパク質の合成を助ける亜鉛、頭皮の血行を良くするビタミンE、頭皮環境を整えるビタミンB群などが挙げられます。

これらの栄養素をバランス良く摂取することが、健やかな髪を育むための第一歩となります。

食生活の乱れは薄毛のリスクを高める

逆に、食生活が乱れると薄毛のリスクが高まることが知られています。例えば、脂っこい食事やジャンクフードばかりを好んで食べると、皮脂が過剰に分泌され、頭皮環境が悪化します。

毛穴が詰まりやすくなれば、髪の成長が妨げられ、炎症を引き起こすこともあります。 また、過度なダイエットによる栄養失調も深刻な影響を与えます。

体が生命維持を優先するため、髪の毛のような「生命維持に直接関係ない」部分への栄養供給が後回しにされます。その結果、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりします。

バランスの取れた食事が頭皮環境を整える

結局のところ、髪の健康を守るためには、特定の食品に頼るのではなく、栄養バランスの取れた食事を毎日続けることが最も大切です。

さまざまな食材から必要な栄養素を過不足なく摂取することで、体全体の健康が維持され、それが結果として良好な頭皮環境と、力強い髪の毛の成長につながります。

この記事では、特に重要な「タンパク質」と「亜鉛」を中心に、どのような食品をどのように摂取すれば良いのかを詳しく見ていきましょう。

髪の主成分「タンパク質」の重要性

髪の約90%はケラチンというタンパク質

私たちの髪の毛は、そのほとんど(約90%以上)が「ケラチン」というタンパク質で構成されています。ケラチンは18種類のアミノ酸が結合してできており、髪の強さやしなやかさを生み出す源です。

つまり、髪の「材料」そのものがタンパク質だと言えます。

どれだけ高価な育毛剤を使用しても、どれだけ丁寧に頭皮マッサージをしても、髪の材料となるタンパク質が体内で不足していれば、健康な髪を作ることはできません。

家を建てるのに、材料の木材やコンクリートが足りなければ立派な家が建たないのと同じです。

タンパク質不足が引き起こす髪への影響

もし食事からのタンパク質摂取量が不足すると、体は生命維持活動に必要な臓器や筋肉へ優先的にタンパク質を供給します。その結果、髪の毛への供給は後回しにされがちです。

タンパク質が不足した状態で生えてくる髪は、十分にケラチンを合成できません。そのため、髪が細くなる、コシやハリがなくなる、切れ毛や枝毛が増える、といったトラブルが現れやすくなります。

薄毛を気にする方にとって、タンパク質不足は深刻な問題を引き起こす可能性があるのです。

良質なタンパク質を摂取できる食品

では、良質なタンパク質はどのような食品に含まれているのでしょうか。

タンパク質には、肉・魚・卵・乳製品などに含まれる「動物性タンパク質」と、大豆製品・穀物などに含まれる「植物性タンパク質」があります。どちらもバランス良く摂取することが重要です。

タンパク質を豊富に含む主な食品

| 食品 | タンパク質の種類 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| 鶏むね肉(皮なし) | 動物性 | 高タンパク・低脂質の代表格。 |

| 鮭(さけ) | 動物性 | 良質な脂質(オメガ3)も同時に摂れる。 |

| 卵 | 動物性 | 必須アミノ酸がバランス良く含まれる。 |

| 納豆 | 植物性 | イソフラボンやビタミンKも豊富。 |

| 豆腐(木綿) | 植物性 | 低カロリーで消化吸収が良い。 |

動物性・植物性タンパク質をバランス良く

動物性タンパク質は、髪の材料となる必須アミノ酸をバランス良く含んでいますが、種類によっては脂質も多く含みます。

脂質の摂りすぎは頭皮環境の悪化につながるため、鶏ささみやむね肉、白身魚など、低脂質なものを選ぶ工夫も大切です。 一方、植物性タンパク質(特に大豆製品)は、脂質が少なくヘルシーです。

また、大豆に含まれるイソフラボンは、男性ホルモンの働きを調整するのを助ける可能性も指摘されており、薄毛対策としても注目されます。

肉ばかり、あるいは大豆製品ばかりに偏るのではなく、両方を毎日の食事にバランス良く取り入れることを目指しましょう。

髪の成長に不可欠なミネラル「亜鉛」

亜鉛がケラチンの合成を助ける

タンパク質が髪の「材料」であるなら、亜鉛は「材料を組み立てる職人」のような役割を果たします。食事から摂取したタンパク質(アミノ酸)を、髪の毛の主成分であるケラチンタンパク質へと再合成する。

この非常に重要な働きをサポートするのが亜鉛です。 どれだけ十分なタンパク質を摂取しても、亜鉛が不足していると、ケラチンの合成がスムーズに進みません。

その結果、新しい髪が作られにくくなったり、弱い髪しか生えてこなくなったりする可能性があります。亜鉛は、発毛の「工場」を正常に動かすために欠かせないミネラルなのです。

亜鉛不足のサインと髪への影響

亜鉛は、髪の毛以外にも、皮膚や爪の健康維持、味覚の正常化、免疫機能など、体のさまざまな機能に関わっています。そのため、亜鉛が不足すると多様なサインが現れることがあります。

例えば、「味がわかりにくくなった」「爪が割れやすくなった」「肌荒れが治りにくい」といった症状は、亜鉛不足のサインかもしれません。

そしてもちろん、髪の毛にも影響が現れ、抜け毛が増えたり、髪の成長が遅れたりすることがあります。亜鉛は体内で作ることができず、汗などでも失われやすいため、意識して食事から補給する必要があります。

亜鉛を多く含む代表的な食べ物

亜鉛は、特に動物性食品に多く含まれています。中でも「海のミルク」と呼ばれる牡蠣(かき)は、亜鉛の含有量が群を抜いています。レバーや牛肉の赤身なども良い供給源です。

亜鉛を効率よく摂取できる食品

| 食品 | 特徴 | 摂取のポイント |

|---|---|---|

| 牡蠣(かき) | 亜鉛の含有量が非常に多い。 | 生でも加熱しても良いが、食中毒には注意。 |

| 豚レバー | ビタミンAや鉄分も豊富。 | 週に1〜2回程度が目安。 |

| 牛肉(赤身) | タンパク質も同時に摂取できる。 | 脂身の少ない部位を選ぶ。 |

| 卵黄 | 手軽に補給できる。 | 卵白よりも卵黄に多く含まれる。 |

| アーモンド | 植物性。ビタミンEも豊富。 | 間食として手軽に摂れる。 |

亜鉛の吸収を高める工夫

亜鉛は、他の栄養素との組み合わせによって吸収率が変わるという特徴があります。特に「ビタミンC」や「クエン酸(レモンやお酢に含まれる)」と一緒に摂取すると、亜鉛の吸収が高まります。

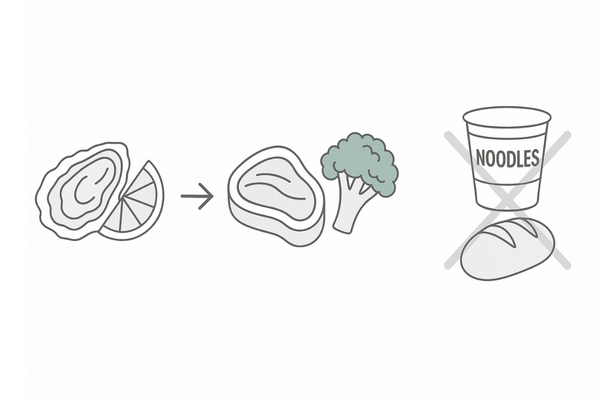

例えば、牡蠣にレモンを搾る、牛肉とブロッコリー(ビタミンCが豊富)を一緒に炒める、といった食べ合わせは非常に合理的です。

一方で、インスタント食品やスナック菓子に多く含まれる「リン酸塩」や、穀類や豆類に多い「食物繊維」は、亜鉛の吸収を妨げることがあります。

加工食品の摂りすぎには注意し、バランスの良い食事を心がけることが、亜鉛を効率よく体に取り込むコツです。

タンパク質・亜鉛以外で注目したい栄養素

ビタミンB群 頭皮環境の維持

タンパク質と亜鉛が髪の「材料」と「職人」なら、ビタミンB群は「作業環境を整える」役割を持ちます。特に重要なのが「ビタミンB2」と「ビタミンB6」です。

ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康を維持し、皮脂の分泌をコントロールする働きがあります。不足すると頭皮が脂っぽくなったり、逆に乾燥したりして、フケやかゆみの原因となります。

ビタミンB6は、タンパク質(アミノ酸)の代謝を助け、ケラチンの合成をサポートします。また、皮脂の分泌を調整する働きもあり、ビタミンB2と共に頭皮環境を正常に保つのに役立ちます。

ビタミンC 亜鉛の吸収サポートとコラーゲン生成

ビタミンCの役割は多岐にわたります。先述の通り、亜鉛の吸収を高める働きがあるため、亜鉛を含む食品と一緒に摂ることが推奨されます。

さらに、ビタミンCは頭皮の健康維持に重要な「コラーゲン」の生成を助けます。頭皮も皮膚の一部であり、コラーゲンが毛根をしっかりと支える土台となります。

また、ビタミンCには強力な抗酸化作用があり、ストレスや紫外線によって発生する活性酸素から頭皮の細胞を守る働きも期待できます。

ビタミンE 血行促進

髪の成長に必要な栄養素は、すべて血液によって頭皮の毛根(毛母細胞)まで運ばれます。どれだけ栄養バランスの良い食事を摂っても、頭皮の血行が悪ければ、栄養が毛根まで届きません。

ビタミンEは、末梢血管を広げ、血流をスムーズにする働きがあります。「若返りのビタミン」とも呼ばれ、その抗酸化作用で血管自体の健康を守る役割も担います。

頭皮の血行を促進し、毛母細胞の活動を活発に保つために重要な栄養素です。

各ビタミンを補給できる食品例

これらのビタミンは、それぞれ異なる食品に多く含まれています。日々の食事で意識して取り入れましょう。

注目ビタミンと含まれる食品

| 栄養素 | 主な働き | 豊富な食品 |

|---|---|---|

| ビタミンB2 | 皮脂のコントロール | レバー、うなぎ、卵、納豆 |

| ビタミンB6 | タンパク質の代謝補助 | かつお、まぐろ、バナナ、にんにく |

| ビタミンC | 亜鉛吸収促進、コラーゲン生成 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |

| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | アーモンド、うなぎ、アボカド、かぼちゃ |

髪の健康を妨げる可能性のある食習慣

過剰な脂質の摂取と頭皮への影響

揚げ物や脂身の多い肉、スナック菓子などに含まれる動物性脂肪やトランス脂肪酸を過剰に摂取すると、血液中の中性脂肪や悪玉コレステロールが増加します。

これにより血液がドロドロになり、頭皮への血流が悪化する可能性があります。 また、過剰な脂質は皮脂の分泌量を増やします。

頭皮の皮脂が多くなりすぎると、毛穴を詰まらせたり、皮脂をエサにする菌(マラセチア菌など)が異常繁殖したりして、脂漏性脱毛症や頭皮の炎症を引き起こす原因にもなり得ます。

糖分の摂りすぎが引き起こす問題

甘いお菓子やジュース、白米やパンなどの精製された炭水化物を一度に多く摂取すると、血糖値が急上昇します。すると、血糖値を下げるためにインスリンというホルモンが大量に分泌されます。

このインスリンの分泌過程で、体内のビタミンB群が大量に消費されます。ビタミンB群は、先述の通り頭皮環境の維持やタンパク質の代謝に重要な栄養素です。

糖分の摂りすぎは、間接的に髪の成長に必要なビタミンを奪うことにつながります。 さらに、余った糖分は体内で脂肪に変わり、脂質の摂りすぎと同様の問題を引き起こします。

アルコールやカフェインの適量とは

適度なアルコールは血行を良くする面もありますが、飲みすぎは禁物です。アルコールが肝臓で分解される際、亜鉛やビタミンB群が消費されます。

特に亜鉛は、アルコールの分解酵素に必要とされるため、飲酒量が多い人は亜鉛不足に陥りやすい傾向があります。

カフェインも同様に、適量なら覚醒作用や利尿作用がありますが、摂りすぎると交感神経が優位になり血管が収縮し、頭皮の血流を妨げる可能性があります。

また、利尿作用によって亜鉛などのミネラルが体外に排出されやすくなる点も注意が必要です。

注意したい食品添加物

インスタント食品や加工食品に多く含まれる食品添加物の中には、栄養素の吸収を妨げるものがあります。例えば、リン酸塩は亜鉛や鉄などのミネラルの吸収を阻害します。

また、保存料や着色料などが体質に合わない場合、アレルギー反応や体の不調を引き起こし、間接的に頭皮環境に影響を与える可能性もゼロではありません。

もちろん、すべての添加物が悪いわけではありませんが、日常的に加工食品に頼りすぎると、栄養バランスが偏り、髪に必要な栄養素が不足しがちです。

できるだけ素材に近い、加工度の低い食品を選ぶことが賢明です。

発毛サポートのための具体的な食事メニュー例

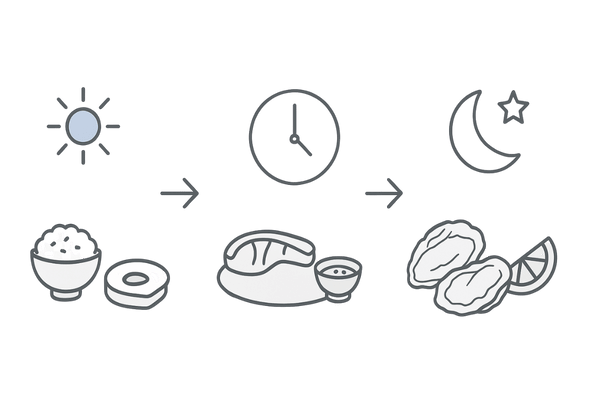

朝食 バランスの基本

朝食は、寝ている間に失われた栄養素を補給し、1日の活動エネルギーを確保する重要な食事です。タンパク質、脂質、炭水化物をバランス良く摂ることを意識しましょう。

バランスの良い朝食メニュー例

| 主食(炭水化物) | 主菜(タンパク質) | 副菜(ビタミン・ミネラル) |

|---|---|---|

| ごはん | 納豆、焼き鮭 | わかめと豆腐の味噌汁、ほうれん草のおひたし |

| 全粒粉パン | 目玉焼き、ヨーグルト | グリーンサラダ(アボカド入り)、キウイ |

昼食 タンパク質を意識

昼食は外食やコンビニで済ませる方も多いでしょう。その際は、丼ものや麺類単品で済ませず、タンパク質をしっかり摂れるメニューを選ぶことが重要です。

タンパク質を意識した昼食メニュー例

| 選択肢(例) | メリット(補える栄養素) | 追加の工夫 |

|---|---|---|

| 焼魚定食 | タンパク質、ビタミンB群 | ごはんの量を調整し、小鉢(冷奴など)を追加。 |

| 豚の生姜焼き定食 | タンパク質、ビタミンB1 | 脂身の少ない部位を選び、キャベツをしっかり食べる。 |

| コンビニ(サラダチキン) | 高タンパク、低脂質 | おにぎり(玄米など)、ゆで卵、野菜サラダを組み合わせる。 |

夕食 亜鉛とビタミンを補給

夕食は、1日で不足しがちな亜鉛やビタミン類を補給するチャンスです。特に亜鉛は、牡蠣やレバー、牛肉など、夕食の主菜になりやすい食材に豊富です。

亜鉛・ビタミンを補う夕食メニュー例

| 主菜(亜鉛・タンパク質) | 副菜1(ビタミンC) | 副菜2(ビタミンE) |

|---|---|---|

| レバニラ炒め | ピーマンとパプリカの炒め物 | かぼちゃの煮物 |

| 牛肉とブロッコリーのオイスターソース炒め | トマトのサラダ | ほうれん草とナッツの和え物 |

| 牡蠣のソテー レモン添え | 大根サラダ(梅ドレッシング) | アボカドのわさび醤油 |

間食で上手に栄養補給

小腹が空いたときにスナック菓子や甘いジュースを選ぶのではなく、髪に良い栄養素を含む食品を間食に取り入れるのも賢い方法です。

おすすめの間食

- 素焼きのアーモンド(ビタミンE、亜鉛)

- 無糖ヨーグルト(タンパク質)

- チーズ(タンパク質、亜鉛)

食生活と併せて行いたい頭皮ケア

正しいシャンプーの方法

いくら食事に気を使っても、頭皮が不潔では健康な髪は育ちません。正しいシャンプーは頭皮ケアの基本です。 重要なのは「髪」ではなく「頭皮」を洗う意識を持つことです。

まずはお湯で頭皮と髪をしっかり予洗いし、汚れの多くを落とします。次に、シャンプーを手のひらでよく泡立て、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。

爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つけるため厳禁です。 すすぎは最も重要で、シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて徹底的に洗い流してください。

頭皮マッサージのすすめ

頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに役立ちます。血流が改善すれば、食事から摂った栄養素が毛根に届きやすくなります。

シャンプー中や、お風呂上がりのリラックスした時間に行うのが良いでしょう。指の腹を頭皮に密着させ、頭皮自体を動かすイメージで、生え際から頭頂部、後頭部へとゆっくり揉みほぐします。

気持ち良いと感じる程度の力加減で行ってください。

育毛剤の活用

(※このメディアは男性用育毛剤の特集メディアであるため、このセクションで関連付けを行います) 食事や頭皮マッサージで「守り」と「土台作り」のケアを行うと同時に、より積極的に発毛を促進したい場合、育毛剤の活用も選択肢となります。

育毛剤には、頭皮の血行を促進する成分や、毛母細胞の働きを活性化させる成分、頭皮環境を整える成分などが配合されています。

食事で摂取した栄養素が、育毛剤による血行促進効果でさらに毛根へ届きやすくなる、といった相乗効果も期待できます。

ただし、育毛剤も食事と同様、すぐに結果が出るものではありません。毎日の継続的なケアが大切です。

質の良い睡眠とストレス管理

髪の毛は、私たちが寝ている間に成長します。特に夜10時から深夜2時の間は「成長ホルモン」が多く分泌されるゴールデンタイムと呼ばれ、この時間に深い睡眠をとることが髪の成長に重要です。

また、強いストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血流を悪化させます。ストレスを感じると、体内でビタミンCや亜鉛が大量に消費されることも知られています。

ストレス管理のヒント

- 軽いウォーキングやジョギング

- 趣味に没頭する時間を持つ

- 寝る前に深呼吸やストレッチをする

栄養素に戻る

髪と食べ物に関するよくある質問 (Q&A)

- わかめや昆布は本当に髪に良い?

-

「わかめや昆布などの海藻類が髪を黒くする、増やす」と昔から言われますが、これらに直接的な発毛効果があるわけではありません。

ただし、海藻類にはヨウ素や亜鉛、鉄分などのミネラルや食物繊維が豊富に含まれています。これらのミネラルは髪の健康をサポートし、食物繊維は腸内環境を整えて栄養の吸収を助けます。

したがって、「髪の健康維持をサポートする食品の一つ」としては優秀ですが、「食べれば生える」ものではありません。

- サプリメントで栄養を摂るのは効果的?

-

食事だけで必要な栄養素、特に亜鉛などを十分に摂取するのが難しい場合、サプリメントで補うのは有効な手段です。特に外食が多い方や食が細い方は検討の価値があります。

ただし、基本はあくまで食事です。サプリメントは「補助」として使い、特定の栄養素だけを過剰に摂取しないよう注意が必要です。

例えば、亜鉛の摂りすぎは、他のミネラル(銅など)の吸収を妨げる可能性があります。

- 食事を変えたらどれくらいで効果が出る?

-

食生活の改善による髪への影響は、残念ながらすぐには現れません。髪の毛には「ヘアサイクル(毛周期)」があり、今生えている髪は数ヶ月から数年前に作られたものです。

食事改善によって頭皮環境が整い、新しく生えてくる髪が健康になるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。

焦らず、長期的な視点で食生活の改善を継続することが重要です。

- AGA(男性型脱毛症)も食事で改善する?

-

AGA(男性型脱毛症)は、主に男性ホルモン(DHT)の影響によって引き起こされる進行性の脱毛症です。

食事の改善だけでAGAの進行を完全に止めたり、発毛させたりすることは困難です。

AGAの場合は、栄養バランスの取れた食事で頭皮環境の土台を整えつつ、専門のクリニックで適切な治療(内服薬や外用薬など)を受けることが推奨されます。

食事はあくまで、治療の効果を高めるための「サポート」と位置づけるのが適切です。

Reference

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.

GOLDBERG, Lynne J.; LENZY, Yolanda. Nutrition and hair. Clinics in dermatology, 2010, 28.4: 412-419.

PRASAD, ANANDA S.; OBERLEAS, DONALD. Zinc: Human nutrition and metabolic effects. Annals of Internal Medicine, 1970, 73.4: 631-636.