最近、鏡を見るたびに髪のボリュームが気になり始めた男性は多いかもしれません。

薄毛の悩みは非常にデリケートですが、育毛剤や専門的なケアと並行して、日々の「食生活」を見直すことが、健康な髪を育てるための重要な土台となります。

髪も体の一部であり、私たちが口にする食べ物から栄養を得て成長しています。

この記事では、「薄毛 改善 食べ物」「薄毛 効果 食べ物」といった関心を持つ男性に向けて、髪を治す・育てるために必要な栄養素と、それらを豊富に含む「最強の食品リスト」を分かりやすく解説します。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ食べ物が薄毛対策に必要なのか

薄毛対策というと、まず育毛剤やシャンプーを思い浮かべるかもしれません。しかし、髪の毛そのものを作り出し、育てるのは日々の食事から摂取する栄養素です。

外側からのケアがいかに優れていても、内側から髪の材料が供給されなければ、健康な髪は育ちません。ここでは、食べ物と薄毛の深い関係について掘り下げます。

髪の成長と栄養素の基本的な関係

髪の毛は「毛母細胞」という細胞が分裂を繰り返すことで成長します。この細胞分裂には、莫大なエネルギーと多様な栄養素が必要です。

髪の主成分である「ケラチン」というたんぱく質をはじめ、そのたんぱく質を合成するために必要な亜鉛、ビタミン類、そして頭皮に栄養を運ぶための鉄分など、多くの栄養が関与しています。

これらのどれか一つが欠けても、髪の成長サイクルは乱れ、細く弱い髪しか作れなくなったり、抜け毛が増えたりする原因となります。

薄毛 治す 食べ物を探すことは、この根本的な材料補給を見直すことなのです。

食生活の乱れが頭皮環境に与える影響

食生活の乱れは、髪の材料不足だけでなく「頭皮環境の悪化」も招きます。例えば、脂っこい食べ物やジャンクフードばかり食べていると、皮脂が過剰に分泌されます。

この皮脂が毛穴に詰まると、頭皮で雑菌が繁殖しやすくなり、炎症(脂漏性皮膚炎など)を引き起こすことがあります。炎症が起きた頭皮は、髪が健やかに育つ「土壌」としては最悪の状態です。

また、糖分の摂りすぎも皮脂の分泌を促し、頭皮環境を悪化させる一因となります。健康な髪は、健康な頭皮から生えてくることを忘れてはいけません。

男性特有の食生活の傾向と薄毛リスク

特に「薄毛 食べ物 男性」と検索する方が知っておくべきは、男性が陥りやすい食生活の傾向です。仕事が忙しくなると、食事はつい「手軽さ」や「満腹感」で選びがちです。

その結果、ラーメンとライス、カツ丼、牛丼、揚げ物中心の弁当といった「高脂質・高糖質・高カロリー」な食事に偏ることが多くなります。

このような食事は、前述の皮脂過剰や血行不良を招きやすい典型例です。また、野菜や海藻類から摂取できるビタミンやミネラルが慢性的に不足しがちになります。

この栄養バランスの偏りが、薄毛のリスクを高めている可能性は十分にあります。

髪を育てる!最重要栄養素トップ3

薄毛対策のために食事を見直す際、特に意識して摂取したい「3つの最重要栄養素」があります。これらは髪の毛そのものを作ったり、髪の成長を強力にサポートしたりする、いわば「髪の素」となる栄養素です。

これらの栄養素が不足すると、どれだけ他のケアを頑張っても効果が出にくくなります。

たんぱく質(ケラチン) 髪の主成分

髪の毛の約90%以上は「ケラチン」というたんぱく質でできています。

つまり、たんぱく質は髪の主原料そのものです。体内でたんぱく質が不足すると、体は生命維持に重要な臓器や筋肉を優先してたんぱく質を供給するため、髪の毛への供給は後回しにされます。

その結果、新しい髪が作られにくくなったり、髪が細くなったりします。薄毛を改善したいなら、まずは良質なたんぱく質を毎日十分に摂取することがスタートラインです。

肉、魚、卵、大豆製品など、多様な食品からバランスよく摂ることが重要です。

亜鉛 ミネラルの王様

亜鉛は「ミネラルの王様」とも呼ばれ、体の多くの機能に関わる重要なミネラルです。髪にとっては、摂取したたんぱく質を髪の毛の主成分である「ケラチン」に再合成する際に、絶対に必要な栄養素です。

どれだけたんぱく質を摂っても、亜鉛がなければ髪の毛を作り出すことができません。また、亜鉛は細胞分裂を活発にする働きもあり、毛母細胞の分裂を促します。

さらに、男性ホルモン(DHT)の生成を抑制する働きも期待されており、AGA(男性型脱毛症)対策の観点からも非常に重要です。

しかし、亜鉛は汗や尿から排出されやすく、不足しがちな栄養素でもあるため、意識的な摂取が求められます。

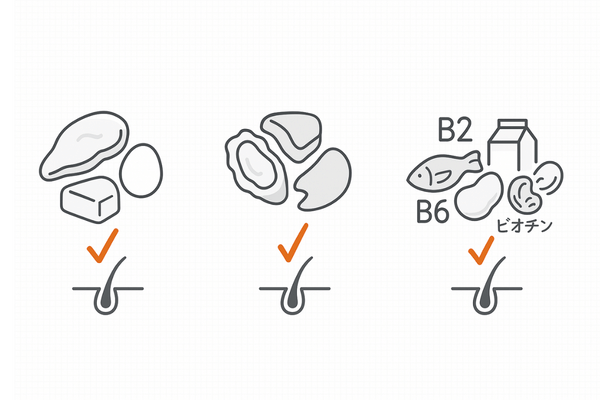

ビタミンB群 代謝と血行をサポート

ビタミンB群は、単体ではなくチームで働くビタミンです。主にエネルギー代謝を助け、摂取した栄養素を効率よくエネルギーに変える働きをします。

髪にとっては、頭皮の皮脂分泌をコントロールしたり、血行を促進して毛母細胞に栄養を届けたりする役割を担います。

また、亜鉛と同様に、たんぱく質の代謝にも関与しており、ケラチンの生成をサポートします。

ビタミンB群が不足すると、頭皮環境が悪化したり(フケ、かゆみ、脂っぽさ)、髪の成長に必要なエネルギーが不足したりする可能性があります。

特に注目したいビタミンB2、B6、ビオチン

ビタミンB群の中でも、以下の3つは特に髪との関連が深いとされています。

- ビタミンB2: 皮脂の分泌を調整し、頭皮を健康に保ちます。

- ビタミンB6: たんぱく質の代謝(ケラチンの合成)を助けます。

- ビオチン: 皮膚や粘膜の健康維持を助け、頭皮環境を整えます。

薄毛対策で積極的に摂りたい食品リスト【肉・魚介類】

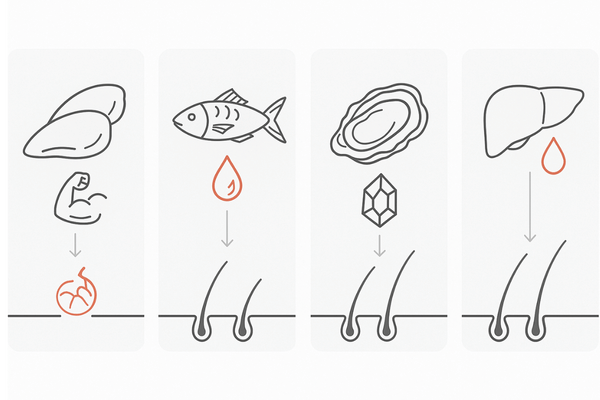

髪の主原料であるたんぱく質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミンB群を効率よく摂取できるのが、肉類や魚介類です。

ただし、選ぶ種類や部位によっては脂質が多くなりすぎるため、「何を」「どう」食べるかが重要になります。薄毛改善に効果的な食べ物として、以下の食品を意識してみましょう。

高たんぱく低脂質な鶏むね肉・ささみ

鶏むね肉やささみは、良質なたんぱく質を豊富に含みながら、脂質が非常に少ないため、薄毛対策にはうってつけの食材です。たんぱく質は髪の材料になるだけでなく、筋肉や皮膚など体を作る基本です。

脂質を抑えながらたんぱく質を補給できるため、皮脂の過剰分泌を抑えつつ、髪の材料をしっかり確保できます。コンビニエンスストアで手軽に買えるサラダチキンなども、忙しい男性の強い味方です。

ただし、皮の部分は脂質が多いため、可能なら取り除いて食べるとより良いでしょう。

亜鉛が豊富な牡蠣(カキ)

「海のミルク」とも呼ばれる牡蠣は、亜鉛の含有量が全食品の中でもトップクラスです。前述の通り、亜鉛はたんぱく質をケラチンに変えるために必須のミネラルです。

牡蠣を食べることで、髪の生成を強力に後押しできます。また、牡蠣には鉄分やグリコーゲン、タウリンなども豊富に含まれており、体の活力を高め、頭皮への血流改善にも寄与します。

ただし、牡蠣は季節性があり、毎日食べるのは難しいため、食べられる時期には積極的に取り入れたり、他の亜鉛が豊富な食品(後述するレバーや赤身肉など)と組み合わせたりすることが大切です。

青魚(サバ・イワシ)のEPA・DHA

サバ、イワシ、アジなどの青魚には、良質なたんぱく質に加え、「EPA(エイコサペンタエン酸)」や「DHA(ドコサヘキサエン酸)」といったオメガ3系脂肪酸が豊富に含まれています。

これらは体内で作ることができない必須脂肪酸であり、血液をサラサラにし、血流を改善する効果が期待できます。

頭皮の毛細血管の血流が良くなることで、毛母細胞に栄養が届きやすくなり、髪の成長をサポートします。缶詰(水煮など)を利用すれば、手軽に摂取できるのも魅力です。

「薄毛 効果 食べ物」として、血流改善の観点からも青魚は優秀です。

レバーで鉄分とビタミンAを補給

レバー(特に豚や鶏)は、亜鉛、ビタミンB群、そして鉄分を非常に多く含みます。鉄分は血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。

頭皮も例外ではなく、鉄分が不足すると頭皮が酸欠状態になり、毛母細胞の働きが鈍くなります。また、ビタミンAも豊富で、頭皮の新陳代謝(ターンオーバー)を正常に保つ働きがあります。

ただし、ビタミンAは脂溶性ビタミンであり、体内に蓄積されやすいため、サプリメントなどでの過剰摂取には注意が必要です。食事から適量を摂る分には問題ありません。

肉・魚介類の注目栄養素

| 食品名 | 主な栄養素 | 期待できる働き |

|---|---|---|

| 鶏むね肉・ささみ | たんぱく質 | 髪の主原料(ケラチン)の補給 |

| 牡蠣(カキ) | 亜鉛、たんぱく質 | ケラチンの合成促進、細胞分裂の活性化 |

| 青魚(サバ・イワシ) | たんぱく質、EPA・DHA | 血流改善、頭皮への栄養供給サポート |

| レバー | 亜鉛、鉄分、ビタミンB群 | ケラチン合成、酸素運搬、頭皮環境の正常化 |

薄毛対策で積極的に摂りたい食品リスト【野菜・海藻類】

肉や魚でたんぱく質や亜鉛を補給したら、次はそれらの働きを助け、頭皮環境を整えるビタミンやミネラルが必要です。野菜や海藻類は、そのための重要な供給源です。

特に男性は不足しがちな食品群ですので、意識して食卓に取り入れる必要があります。

緑黄色野菜(ほうれん草・ブロッコリー)のビタミン群

ほうれん草、ブロッコリー、ピーマン、小松菜などの緑黄色野菜には、ビタミンA(βカロテン)、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンB群、鉄分などが豊富に含まれています。

ビタミンAは頭皮のターンオーバーを、ビタミンCはコラーゲンの生成を助け頭皮の弾力を保ちます。ビタミンEは「若返りのビタミン」とも呼ばれ、強い抗酸化作用で頭皮の老化を防ぎ、血行を促進します。

これらのビタミンが複合的に働くことで、髪が育ちやすい健康な頭皮環境を維持します。「薄毛 改善 食べ物」として、土壌を整える役割を果たします。

根菜類(ごぼう・人参)の食物繊維

ごぼう、人参、大根などの根菜類には、食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維は直接髪の栄養にはなりませんが、腸内環境を整える上で非常に重要です。

腸内環境が悪化すると、栄養素の吸収率が低下するだけでなく、体内に有害物質が溜まりやすくなり、それが血流に乗って頭皮環境を悪化させる可能性もあります。

健康な髪を育てるためには、栄養をしっかり吸収できる「きれいな腸」が必要です。また、根菜類は食べ応えがあるため、満足感を得やすく、食事全体のバランスを整えるのにも役立ちます。

海藻類(わかめ・昆布)のミネラル

わかめ、昆布、ひじき、もずくなどの海藻類は「ミネラルの宝庫」です。特にヨウ素(ヨード)は、甲状腺ホルモンの原料となり、体の新陳代謝を活発にする働きがあります。

代謝が活発になることで、髪の成長も促されます。また、フコイダンなどのネバネバ成分(水溶性食物繊維)も含まれており、腸内環境の改善にも役立ちます。

味噌汁の具材としてわかめを入れたり、酢の物でもずくを食べたりと、手軽に一品加えられるのも魅力です。

ただし、ヨウ素も摂りすぎは甲状腺機能に影響を与えることがあるため、常識の範囲内での摂取を心がけましょう。

きのこ類のビタミンD

しいたけ、まいたけ、エリンギなどのきのこ類は、低カロリーで食物繊維が豊富な上、ビタミンDを多く含みます。

ビタミンDはカルシウムの吸収を助けることで知られていますが、近年では免疫機能の調整や細胞の増殖にも関わることが分かってきています。

頭皮環境を整え、毛母細胞の働きをサポートする上でも役立つ可能性があります。また、きのこ類にはビタミンB群も含まれており、髪の代謝を助ける効果も期待できます。

野菜・海藻類の注目栄養素

| 食品名 | 主な栄養素 | 期待できる働き |

|---|---|---|

| 緑黄色野菜 | ビタミンA, C, E, B群 | 頭皮の健康維持、抗酸化作用、血行促進 |

| 根菜類 | 食物繊維 | 腸内環境の改善、栄養吸収率の向上 |

| 海藻類 | ミネラル(ヨウ素)、食物繊維 | 新陳代謝の促進、頭皮環境の維持 |

| きのこ類 | ビタミンD、ビタミンB群 | 頭皮環境のサポート、代謝促進 |

薄毛対策で積極的に摂りたい食品リスト【豆類・種実類・その他】

肉や魚だけでなく、植物性の食品からも髪に良い栄養素をバランスよく摂取することが重要です。特に大豆製品やナッツ類は、男性の薄毛対策において注目すべき成分を含んでいます。

毎日の食事に上手に取り入れ、「髪を治す・育てる」食生活を目指しましょう。

大豆製品(豆腐・納豆)のイソフラボン

豆腐、納豆、豆乳などの大豆製品は、良質な植物性たんぱく質の供給源であると同時に、「大豆イソフラボン」を豊富に含んでいます。

イソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)と似た働きをすることで知られており、男性ホルモンの影響を抑制する効果が期待できます。

AGA(男性型脱毛症)の主な原因物質であるDHT(ジヒドロテストステロン)は、男性ホルモンから作られます。

イソフラボンがDHTの生成に関わる酵素(5αリダクターゼ)の働きを阻害することで、薄毛の進行を緩やかにする可能性があるのです。

「薄毛 食べ物 男性」にとって、積極的に摂りたい成分の一つと言えます。納豆は発酵によって栄養価がさらに高まっており、特におすすめです。

卵は「完全栄養食品」

卵は、ビタミンCと食物繊維以外のほぼ全ての栄養素を含む「完全栄養食品」と呼ばれています。髪の主成分であるたんぱく質はもちろん、亜鉛、鉄分、ビタミンB群、そしてビオチンも豊富に含んでいます。

特にビオチンは、皮膚や髪の健康維持に深く関わるビタミンであり、ケラチンの生成をサポートします。

価格も安価で調理法も多様なため、毎日1〜2個を目安に食事に取り入れると、髪に必要な栄養素を効率よく補給できます。

生卵の白身に含まれる「アビジン」という成分がビオチンの吸収を妨げるため、薄毛対策としては加熱(ゆで卵、目玉焼き、卵焼きなど)して食べるのが良いでしょう。

大豆製品・卵の注目栄養素

| 食品名 | 主な栄養素 | 期待できる働き |

|---|---|---|

| 大豆製品(納豆・豆腐) | 植物性たんぱく質、イソフラボン | 髪の材料補給、男性ホルモンへの働きかけ |

| 卵 | たんぱく質、亜鉛、ビオチン | 髪の材料補給、ケラチン合成促進 |

ナッツ類(アーモンド・くるみ)のビタミンE

アーモンド、くるみ、ピーナッツなどのナッツ類(種実類)には、ビタミンEが非常に豊富に含まれています。ビタミンEの強力な抗酸化作用は、頭皮の細胞の酸化(老化)を防ぎます。

また、末梢血管を広げて血流を良くする働きがあり、頭皮の毛細血管までしっかりと栄養を届ける手助けをします。

さらに、ナッツ類には良質な脂質(不飽和脂肪酸)やミネラルも含まれています。ただし、カロリーと脂質が高いため、食べ過ぎには注意が必要です。

1日に手のひらに軽く一杯程度(約20〜30g)を目安に、おやつとして取り入れるのが良いでしょう。

全粒穀物(玄米・オートミール)

私たちが主食として食べる炭水化物も、精製された白いもの(白米、食パン、うどん)ばかりでなく、精製度の低い「全粒穀物」に置き換えることを検討しましょう。

玄米、オートミール、全粒粉パンなどは、白米や小麦粉に比べてビタミンB群、ミネラル、食物繊維をはるかに多く含みます。

これらの栄養素が、糖質や脂質の代謝を助け、頭皮環境を整えるのに役立ちます。

また、血糖値の上昇が緩やか(低GI)であるため、インスリンの過剰な分泌を抑え、皮脂の分泌が過剰になるのを防ぐ効果も期待できます。

逆効果?薄毛を進行させる可能性のある食べ物と食習慣

薄毛に良い食べ物を摂る努力も、髪に悪い食べ物や食習慣を続けていては効果が半減してしまいます。

特に男性が好みやすい食事が、知らず知らずのうちに頭皮環境を悪化させ、薄毛を進行させているかもしれません。

ここでは、薄毛対策のために控えるべき食べ物と食習慣について解説します。

過剰な脂質の摂取(揚げ物・ジャンクフード)

唐揚げ、天ぷら、フライドポテト、スナック菓子、ラーメン(特にこってり系)などに含まれる動物性脂肪やトランス脂肪酸は、過剰に摂取すると血液中の中性脂肪や悪玉コレステロールを増やします。

これにより血液がドロドロになり、頭皮の毛細血管まで栄養が届きにくくなります。

また、分解しきれなかった脂質は皮脂として分泌されやすくなり、毛穴の詰まりや頭皮の炎症を引き起こす直接的な原因となります。

これらは「薄毛 効果 食べ物」とは真逆の存在であり、できるだけ避ける努力が必要です。

糖分の摂りすぎ(お菓子・清涼飲料水)

甘いお菓子やジュース、菓子パンなどに含まれる単純糖質は、体内で中性脂肪に変わりやすく、脂質の摂りすぎと同様に皮脂の過剰分泌や血行不良を招きます。

また、糖質をエネルギーに変える際にはビタミンB群が大量に消費されます。髪の成長や頭皮の健康維持に必要なビタミンB群が、糖質の代謝ばかりに使われてしまうと、髪への供給が不足してしまいます。

仕事中の眠気覚ましに甘い缶コーヒーやエナジードリンクを飲む習慣がある男性は、特に注意が必要です。

注意したい食事の例

| 食事のタイプ | 主な問題点 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 揚げ物・ジャンクフード | 過剰な脂質・トランス脂肪酸 | 皮脂の過剰分泌、血行不良 |

| 菓子類・清涼飲料水 | 過剰な糖分 | 皮脂の過剰分泌、ビタミンB群の浪費 |

| 塩分の濃い食事 | 過剰な塩分 | 血圧上昇による血行不良 |

過度なアルコール摂取と喫煙

適度なアルコールは血行を良くしますが、飲み過ぎは禁物です。アルコールを肝臓で分解する際には、ビタミンB群や亜鉛が大量に消費されます。

これらは髪の生成に必要な栄養素であり、アルコールの分解に優先的に使われてしまうと、髪への供給が不足します。また、喫煙は百害あって一利なしです。

タバコに含まれるニコチンは血管を強力に収縮させ、頭皮の血流を著しく悪化させます。さらに、活性酸素を大量に発生させ、毛母細胞を含む全身の細胞を老化させます。

薄毛を本気で改善したいのであれば、禁酒・禁煙(少なくとも節酒・減煙)を強く推奨します。

塩分の多い食事と血流

濃い味付けの食事、ラーメンのスープ、加工食品などに含まれる塩分(ナトリウム)を摂りすぎると、体は水分を溜め込み、血圧が上昇しやすくなります。

高血圧の状態が続くと、血管(特に細い毛細血管)に負担がかかり、血流が悪化します。頭皮の毛細血管は非常に細いため、塩分の摂りすぎによる血流悪化の影響を真っ先に受けやすい場所の一つです。

栄養素は血液によって運ばれるため、血流の悪化は髪の成長にとって致命的です。薄味を心がけ、ラーメンのスープは残すなどの工夫が必要です。

効果を高める食べ方と生活習慣のヒント

髪に良い食品リストを知るだけでは十分ではありません。それらを「どう食べるか」、そして食事以外の生活習慣と「どう組み合わせるか」が、薄毛改善の効果を左右します。

ここでは、栄養素の効果を最大限に引き出すための具体的なヒントを紹介します。

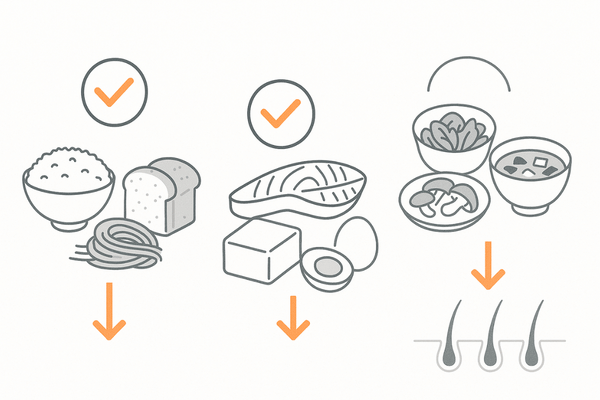

栄養バランスを意識した献立の組み立て方

特定の食品ばかり食べる「ばっかり食べ」は、栄養が偏るため逆効果です。大切なのは「バランス」です。

食事の際は、「主食(玄米など)」「主菜(肉・魚・大豆製品)」「副菜(野菜・海藻)」を揃えることを意識しましょう。

例えば、ランチを選ぶ際にも、カツ丼単品ではなく、焼き魚定食(ご飯、焼き魚、味噌汁、おひたし)を選ぶといった小さな選択の積み重ねが重要です。

「薄毛 改善 食べ物」を網羅する献立を毎日作るのは大変ですが、まずはこの3つの要素が揃っているかチェックする習慣をつけましょう。

栄養バランスの基本形(一汁三菜)

| 分類 | 役割 | 主な食品例 |

|---|---|---|

| 主食 | エネルギー源 | 玄米、全粒粉パン、そば |

| 主菜 | たんぱく質源(髪の材料) | 鶏むね肉、サバ、豆腐、卵 |

| 副菜・汁物 | ビタミン・ミネラル・食物繊維源 | ほうれん草、わかめ、きのこ類 |

3食規則正しく食べることの重要性

髪の成長は24時間休まず行われています。毛母細胞が働くためには、常にエネルギーと栄養が必要です。食事を抜いたり、ドカ食いしたりすると、血糖値が急激に変動し、栄養の供給も不安定になります。

特に朝食を抜くと、前日の夕食から昼食まで長時間にわたり、髪の毛が栄養不足の状態にさらされます。また、空腹時間が長いと、次の食事での吸収率が高まり、脂肪として蓄積されやすくなります。

忙しい男性でも、朝はプロテインやゆで卵、バナナだけでも口にするなど、3食欠かさず、できるだけ決まった時間に食べる習慣が大切です。

これにより、体内時計が整い、髪の成長サイクルも安定しやすくなります。

よく噛んで食べる習慣

忙しいと、つい早食い(かき込むような食べ方)になりがちですが、これも薄毛対策にはマイナスです。よく噛むこと(咀嚼)には多くのメリットがあります。

まず、唾液の分泌が促され、消化・吸収が助けられます。これにより、食べた食品の栄養素を効率よく体内に取り込むことができます。

また、噛むという動作は頭部の筋肉を使い、顔周りや頭皮の血流を促進する効果も期待できます。さらに、満腹中枢が刺激されるため、食べ過ぎを防ぎ、肥満防止にもつながります。

一口につき30回噛むことを目標に、食事の時間をゆっくりとるよう意識を変えてみましょう。

食事以外の生活習慣(睡眠・運動)との相乗効果

「薄毛 効果 食べ物」で内側からケアしても、生活習慣が乱れていては効果は限定的です。髪の成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。

特に夜10時から深夜2時のゴールデンタイムを含む、質の高い睡眠を6〜7時間確保することが重要です。

また、適度な運動(ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動)は、全身の血行を促進し、頭皮への血流を改善します。

さらに、運動はストレス解消にも効果的です。過度なストレスは血管を収縮させ、血流を悪化させるため、自分なりのストレス発散法を見つけることも薄毛対策の一環です。

食事改善と合わせて、睡眠と運動も見直すことで、相乗効果が期待できます。

よくある質問

- 特定の食品だけを食べ続ければ効果はありますか?

-

いいえ、効果は期待できません。例えば「亜鉛が髪に良いから牡蠣だけを食べる」といった偏った食事は、他の栄養素の不足を招き、かえってバランスを崩す原因になります。

髪の成長には、たんぱく質、亜鉛、ビタミン群、ミネラルなど多様な栄養素がチームとして働くことが必要です。

特定の食品に頼るのではなく、この記事で紹介したような様々な食品をバランスよく食べることが最も重要です。

- 食べ物を変えてからどれくらいで効果が出ますか?

-

食生活の改善による効果は、残念ながらすぐには現れません。髪の毛には「ヘアサイクル(毛周期)」があり、今生えている髪は過去の栄養状態で(数ヶ月〜数年前に)作られたものです。

食生活を改善して、その栄養が新しく生えてくる髪に影響を与えるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。

焦らず、長期的な体質改善としてじっくりと取り組む姿勢が大切です。

- サプリメントで栄養を摂るのではだめですか?

-

サプリメントはあくまで「補助」として考えるべきです。基本は食事から栄養を摂ることが原則です。食事からは、まだ解明されていない微量な栄養素や食物繊維なども同時に摂取できます。

ただし、どうしても食事が不規則になりがちな方や、特定の栄養素(特に亜鉛など)が不足しがちな場合は、サプリメントで補うのも一つの方法です。

その場合でも、サプリメントに頼り切るのではなく、まずは食事改善を優先してください。

- プロテインを飲むと薄毛になりますか?

-

「プロテイン(たんぱく質)を飲むと薄毛になる」という科学的根拠はありません。

むしろ、髪の主原料であるたんぱく質を手軽に補給できるため、食が細い方や運動習慣がある方には有効な場合があります。

ただし、プロテインの過剰摂取は肝臓や腎臓に負担をかける可能性があります。また、プロテインだけを飲んで食事を疎かにすると、他のビタミンやミネラルが不足します。

あくまで食事の補助として、適量を守って利用することが大切です。

Reference

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.

RAJPUT, Rajendrasingh J. Influence of nutrition, food supplements and lifestyle in hair disorders. Indian Dermatology Online Journal, 2022, 13.6: 721-724.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

GOLDBERG, Lynne J.; LENZY, Yolanda. Nutrition and hair. Clinics in dermatology, 2010, 28.4: 412-419.

ABDO, Farida Samy. Hair Integrity and Health with Dieting. NILES journal for Geriatric and Gerontology, 2025, 8.3: 273-288.