鏡を見るたびに気になる、髪のボリューム。薄毛の悩みは、多くの男性にとって深刻な問題です。

育毛剤や生活習慣の見直しと並行して、日々の「食生活」が髪の健康に深く関わっていることをご存知でしょうか。

この記事では、薄毛対策の観点から、特に男性が意識して摂るべき栄養素、とりわけ「亜鉛」と「タンパク質」に焦点を当てて詳しく解説します。

どのような食べ物が髪の成長をサポートするのか、具体的な食品や効率的な摂り方を知り、内側からのケアを始めましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

なぜ食生活が薄毛対策につながるのか

「薄毛対策」というと、まず育毛剤や頭皮マッサージを思い浮かべるかもしれません。しかし、私たちの体は食べたものから作られています。

髪の毛も例外ではなく、健康な髪を育てる土台作りには、日々の食事が非常に重要な役割を果たします。

髪の毛が作られる仕組みと栄養

髪の毛は、頭皮にある「毛母細胞」が分裂を繰り返すことによって成長します。この毛母細胞が活発に働くためには、十分な栄養素と酸素が必要です。

栄養素は血液によって毛母細胞まで運ばれます。

つまり、食生活が乱れて栄養バランスが崩れると、毛母細胞に届く栄養が不足し、髪の成長が妨げられたり、細く弱い髪しか作れなくなったりする可能性があります。

男性特有の薄毛と食生活の関連性

男性の薄毛(AGA:男性型脱毛症)は、男性ホルモンの影響が大きいとされています。しかし、食生活の乱れが、その進行を間接的に助長することがあります。

例えば、脂質の多い食事は皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させる一因となり得ます。

また、栄養不足は髪の成長サイクル(ヘアサイクル)を乱し、成長期が短くなることで薄毛が目立ちやすくなることも考えられます。

栄養不足が引き起こす頭皮環境の悪化

健康な髪は、健康な頭皮から育ちます。頭皮も皮膚の一部であり、新しい細胞に入れ替わる「ターンオーバー」を繰り返しています。

このターンオーバーを正常に保つためには、タンパク質やビタミン、ミネラルなど多様な栄養素が必要です。

栄養が不足すると、頭皮が乾燥したり、逆 に皮脂が過剰になったりして、フケやかゆみ、炎症などが起こりやすくなります。このような悪化した頭皮環境では、丈夫な髪は育ちにくいのです。

食事改善で期待できること

食生活を見直すことで、薄毛対策において二つの側面からのアプローチが期待できます。一つは、髪の成長に直接必要な栄養素を補給し、毛母細胞の働きをサポートすること。

もう一つは、頭皮環境を健やかに保ち、髪が育ちやすい土台を整えることです。

もちろん、食事だけで薄毛が劇的に改善するわけではありませんが、他の対策と組み合わせることで、その効果を支える重要な基盤となります。

薄毛対策に重要な栄養素① 亜鉛の働き

薄毛対策において、特に注目されるミネラルが「亜鉛」です。亜鉛は体内で多くの酵素の働きを助ける重要な栄養素であり、髪の健康とも密接に関わっています。

亜鉛が髪の成長をサポートする理由

髪の毛の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。亜鉛は、食事から摂取したタンパク質をケラチンに再合成する際に、重要な役割を担います。

どれだけタンパク質を摂っても、亜鉛が不足していると、効率よく髪の材料(ケラチン)を作ることができません。

また、亜鉛は細胞分裂を活性化させる働きもあり、毛母細胞が分裂して髪を成長させる活動をサポートします。

亜鉛不足が招くリスク

亜鉛は体内で作り出すことができず、汗や尿と共に排出されやすいため、不足しやすい栄養素の一つです。

亜鉛が不足すると、ケラチンの合成が滞り、髪の成長が遅れたり、髪質が弱くなったりする可能性があります。また、味覚障害や免疫力の低下、皮膚炎などを引き起こすことも知られています。

特にアルコールを多く摂取する人や、加工食品が多い食生活の人は、亜鉛が不足しやすい傾向があるため注意が必要です。

男性の推奨摂取量と多く含む食品

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、成人男性(18~74歳)の亜鉛の推奨量は1日あたり11mgです。

亜鉛は、特に牡蠣(かき)に非常に多く含まれていますが、日常的に摂取しやすい食品からも摂ることが大切です。

亜鉛を多く含む主な食品

| 食品群 | 主な食品名 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| 魚介類 | 牡蠣、うなぎ、たらこ | 牡蠣は特に含有量が多い。 |

| 肉類 | 牛肉(特に赤身)、豚レバー、鶏レバー | レバー類はビタミンも豊富。 |

| 豆類・種実類 | 納豆、高野豆腐、アーモンド、カシューナッツ | 間食にも取り入れやすい。 |

| その他 | 卵黄、チーズ | 日常的に摂取しやすい。 |

亜鉛を効率よく摂るための工夫

亜鉛は、ビタミンCやクエン酸(レモンや梅干しなどに含まれる)と一緒に摂ると、体内への吸収率が高まります。

例えば、牡蠣にレモンを搾る、牛肉とブロッコリー(ビタミンCが豊富)を一緒に炒める、といった食べ合わせが効果的です。

一方で、インスタント食品やスナック菓子に多く含まれる「リン酸塩」や、コーヒー・お茶に含まれる「タンニン」は、亜鉛の吸収を妨げることがあるため、過剰な摂取や食事と同時に摂ることは避けると良いでしょう。

薄毛対策に重要な栄養素② タンパク質の役割

髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。

タンパク質は、筋肉や内臓、皮膚など体を作る基本的な栄養素であると同時に、薄毛対策においても最も重要な「髪の材料」です。

髪の主成分「ケラチン」とタンパク質

私たちが食事から摂取したタンパク質は、体内で一度アミノ酸に分解されます。そして、そのアミノ酸が再び組み合わされて、体に必要な様々なタンパク質が作られます。

髪の毛のケラチンも、18種類のアミノ酸が結合してできています。特に「メチオニン」はケラチンの合成に重要な必須アミノ酸(体内で作れないアミノ酸)です。

タンパク質が不足するとどうなるか

タンパク質が不足すると、体は生命維持に重要な臓器(心臓や脳など)へ優先的にアミノ酸を供給します。

そのため、髪の毛や爪など、生命維持の優先度が低い部分への供給は後回しにされがちです。

結果として、髪の材料が不足し、新しい髪が作られにくくなったり、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりする原因となります。

動物性・植物性タンパク質のバランス

タンパク質には、肉や魚、卵などに含まれる「動物性タンパク質」と、大豆製品や穀物に含まれる「植物性タンパク質」があります。

動物性タンパク質は、必須アミノ酸をバランスよく含んでいますが、脂質も多く含みがちです。植物性タンパク質は、脂質が少ない一方で、特定の必須アミノ酸が少ない場合があります。

薄毛対策としては、どちらかに偏るのではなく、両方をバランスよく摂取することが大切です。

- 動物性タンパク質の例:鶏むね肉、ささみ、鮭、アジ、卵、牛乳

- 植物性タンパク質の例:豆腐、納豆、豆乳、レンズ豆、アーモンド

タンパク質を多く含む代表的な食べ物

タンパク質は、毎日の食事で意識して摂取する必要があります。特に朝食で不足しやすいため、卵や納豆、ヨーグルトなどを一品加える工夫も良いでしょう。

タンパク質を多く含む主な食品

| 食品群 | 主な食品名 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| 肉類 | 鶏むね肉、ささみ、牛赤身肉、豚ヒレ肉 | 高タンパク・低脂質な部位を選ぶ。 |

| 魚介類 | 鮭、マグロ(赤身)、アジ、サバ、エビ | 良質な脂(DHA・EPA)も摂れる。 |

| 大豆製品・卵 | 納豆、豆腐、豆乳、卵 | 手軽に摂取でき、栄養価も高い。 |

髪の健康を支えるビタミン群の力

タンパク質や亜鉛が髪の「材料」や「合成サポート」だとすれば、ビタミン群は頭皮環境を整え、代謝を助ける「潤滑油」のような存在です。

特にビタミンA、B群、C、Eは、薄毛対策において重要な役割を果たします。

ビタミンA 頭皮の健康維持

ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康を維持するために働きます。頭皮のターンオーバーを正常に保ち、乾燥やフケを防ぐ役割があります。不足すると頭皮環境が悪化しやすくなります。

ただし、ビタミンAは脂溶性ビタミンのため、体内に蓄積されやすく、サプリメントなどでの過剰摂取には注意が必要です。

緑黄色野菜(ニンジン、カボチャ、ほうれん草など)に含まれるβカロテンは、体内で必要な分だけビタミンAに変換されるため、食品から摂る方が安全です。

ビタミンB群 代謝と血行促進

ビタミンB群は、エネルギー代謝に深く関わり、薄毛対策においても多角的に働きます。特にビタミンB2は皮脂の分泌をコントロールし、頭皮のべたつきを防ぎます。

ビタミンB6はタンパク質(アミノ酸)の代謝を助け、ケラチンの合成をサポートします。また、ビタミンB12や葉酸は血液を作る働きに関わり、頭皮への血行促進にも間接的に貢献します。

ビタミンB群の主な種類と働き

| ビタミンの種類 | 主な働き(髪・頭皮関連) | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| ビタミンB2 | 皮脂分泌の調整、頭皮の健康維持 | レバー類、うなぎ、卵、納豆 |

| ビタミンB6 | タンパク質(ケラチン)の合成サポート | マグロ、カツオ、鶏肉、バナナ |

| ビタミンB12 | 赤血球の生成、血行促進サポート | しじみ、あさり、レバー類 |

ビタミンC コラーゲン生成と抗酸化

ビタミンCは、頭皮の弾力や血管の丈夫さを保つ「コラーゲン」の生成に必要です。頭皮が健康でなければ、丈夫な髪は育ちません。

また、ビタミンCには強力な抗酸化作用があり、ストレスや紫外線などによって発生する「活性酸素」から毛母細胞を守る働きも期待できます。

さらに、亜鉛や鉄分の吸収を高める効果もあるため、積極的に摂りたい栄養素です。ピーマン、ブロッコリー、キウイフルーツ、柑橘類などに多く含まれます。

ビタミンE 血流改善と抗酸化

ビタミンEは「若返りのビタミン」とも呼ばれ、末梢血管を広げて血流を良くする働きがあります。頭皮の毛細血管の血流が改善すれば、毛母細胞に栄養素が届きやすくなります。

また、ビタミンEにもビタミンCと同様に強い抗酸化作用があり、頭皮や細胞の老化を防ぐサポートをします。

ビタミンEを多く含む主な食品

| 食品群 | 主な食品名 | 摂取のポイント |

|---|---|---|

| 種実類 | アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピーナッツ | 間食に適しているが脂質も多いので適量に。 |

| 油脂類 | ひまわり油、オリーブオイル(植物油) | 加熱しすぎない調理法がおすすめ。 |

| 野菜・魚介類 | アボカド、カボチャ、うなぎ、たらこ | 他の栄養素も同時に摂取できる。 |

亜鉛以外の注目ミネラルと健康な脂質

亜鉛は特に重要ですが、髪の健康を維持するためには他のミネラルや、良質な脂質の摂取も大切です。これらが相互に働くことで、より良い頭皮環境と髪の成長をサポートします。

鉄分 頭皮への酸素運搬

鉄分は、血液中のヘモグロビンの主成分であり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担います。頭皮の毛母細胞も、活動するために多くの酸素を必要とします。

鉄分が不足して貧血状態になると、頭皮に十分な酸素が届かず、毛母細胞の働きが低下し、薄毛や抜け毛につながる可能性があります。特に男性でも、無理なダイエットや偏食で鉄分が不足することがあります。

鉄分を多く含む主な食品

| 種類 | 主な食品名 | 特徴 |

|---|---|---|

| ヘム鉄(吸収率が高い) | レバー類、赤身肉、カツオ、マグロ | 動物性食品に含まれる。 |

| 非ヘム鉄(吸収率が低い) | ほうれん草、小松菜、ひじき、大豆製品 | 植物性食品に含まれる。ビタミンCと摂ると吸収率アップ。 |

ヨウ素(ヨード) 毛髪の成長促進

ヨウ素(ヨード)は、甲状腺ホルモンの主成分です。甲状腺ホルモンは、体の新陳代謝を活発にし、髪の成長を促進する働きがあります。

ヨウ素が不足すると、甲状腺機能が低下し、髪の成長が遅れたり、抜け毛が増えたりすることがあります。ヨウ素は海藻類(昆布、わかめ、ひじき、のりなど)に豊富に含まれています。

ただし、ヨウ素も摂りすぎは甲状腺機能に悪影響を与える可能性があるため、毎日大量の昆布を食べ続けるような極端な摂取は避け、適量を心がけましょう。

オメガ3脂肪酸(DHA・EPA) 血流サポート

脂質はすべてが悪いわけではありません。特に青魚(サバ、イワシ、アジなど)に多く含まれるオメガ3脂肪酸(DHAやEPA)は、血液をサラサラにし、血流を改善する効果が期待できます。

頭皮の血流が良くなることで、毛母細胞へ栄養が届きやすくなります。また、炎症を抑える働きもあるため、頭皮環境の改善にも役立ちます。

良質な脂質の選び方

薄毛対策で注意すべきは、飽和脂肪酸(肉の脂身、バターなど)やトランス脂肪酸(マーガリン、ショートニングなど)の過剰摂取です。

これらは血流を悪化させたり、皮脂の過剰分泌を招いたりする可能性があります。

一方で、先述のオメガ3脂肪酸や、オリーブオイルやアボカドに含まれるオメガ9脂肪酸(オレイン酸)は、健康維持のために適量を摂取することが望ましい脂質です。

薄毛対策のために見直したい食習慣

必要な栄養素を摂ることも大切ですが、同時に、髪や頭皮に悪影響を与える食習慣を避けることも、薄毛対策では重要です。

日々の食生活で「摂りすぎているもの」はないか、見直してみましょう。

過剰な脂質・糖質の摂取が与える影響

揚げ物や脂身の多い肉、スナック菓子などに含まれる脂質を過剰に摂取すると、血液中の中性脂肪やコレステロールが増加し、血液がドロドロになりがちです。

これにより頭皮の血流が悪化し、栄養が届きにくくなります。また、過剰な脂質は皮脂の分泌を増やし、毛穴を詰まらせるなど頭皮環境の悪化につながります。

同様に、糖質の摂りすぎも、体内で中性脂肪に変わりやすく、皮脂の分泌を促すため注意が必要です。

アルコールの過剰摂取と髪への影響

適度なアルコールは血行を良くすることもありますが、過剰摂取は薄毛対策にとってマイナスに働きます。アルコールを分解する際に、体内の亜鉛やビタミンB群が大量に消費されます。

これらは髪の成長に必要な栄養素であり、アルコールによって無駄遣いされることになります。また、アルコールの摂りすぎは肝臓に負担をかけ、タンパク質の合成能力を低下させる可能性もあります。

インスタント食品やファストフードとの付き合い方

インスタント食品やファストフードは、手軽ですが、高脂質・高塩分・高糖質であることが多く、ビタミンやミネラルが不足しがちです。

また、食品添加物の中には、亜鉛の吸収を妨げる「リン酸塩」などが含まれていることもあります。

これらを食べる頻度が高い人は、髪の成長に必要な栄養が不足し、不要なものを摂りすぎている可能性があります。

利用する頻度を減らすか、サラダや海藻、豆類などをプラスして栄養バランスを補う工夫が必要です。

注意したい食事や飲み物の例

| 種類 | 具体的な例 | 懸念される点 |

|---|---|---|

| 高脂質な食事 | 揚げ物、ラーメン(スープ)、脂身の多い肉 | 皮脂の過剰分泌、血流悪化 |

| 高糖質な食事 | 菓子パン、ケーキ、清涼飲料水 | 皮脂分泌の促進、ビタミンB群の消費 |

| 刺激物・嗜好品 | 過度な香辛料、多量のコーヒー、喫煙 | 胃腸への負担、血流悪化、ビタミンの破壊 |

偏った食事や過度なダイエットのリスク

特定の食品だけを食べ続ける「単品ダイエット」や、食事量を極端に減らす過度なダイエットは、深刻な栄養不足を招きます。

特にタンパク質や亜鉛、鉄分が不足すると、体は髪への栄養供給を真っ先に止めてしまいます。その結果、抜け毛が急激に増えることも少なくありません。

薄毛対策のためには、特定のものを抜くのではなく、バランスよく食べることが基本です。

バランスの良い食事を実践するポイント

薄毛対策に必要な栄養素が多岐にわたることが分かりました。これらの栄養素を効率よく摂取し、日々の食生活を改善するためには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。

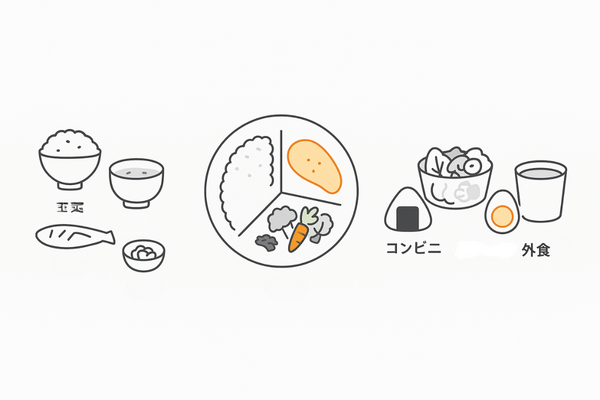

主食・主菜・副菜を揃える意識

最も簡単で効果的な方法は、「一汁三菜」のようなバランスの取れた食事を心がけることです。

ご飯やパンなどの「主食」(エネルギー源)、肉・魚・卵・大豆製品などの「主菜」(タンパク質源)、野菜・海藻・きのこ類などの「副菜」(ビタミン・ミネラル・食物繊維源)を揃えることで、必要な栄養素を自然と補いやすくなります。

外食やコンビニ食を利用する際も、丼ものや麺類単品で済ませず、サラダやおひたし、卵などを追加する意識が大切です。

栄養素を補い合う「食べ合わせ」

栄養素には、一緒に摂ることで吸収率が上がったり、互いの働きを高め合ったりする組み合わせがあります。

例えば、亜鉛とビタミンC(牡蠣とレモン)、鉄分とビタミンC(ほうれん草とピーマン)、タンパク質とビタミンB6(マグロや鶏肉)などです。

逆に、亜鉛とリン酸塩(加工食品)のように吸収を妨げる組み合わせもあります。完璧を目指す必要はありませんが、こうした「食べ合わせ」を少し意識するだけでも、食事の質は向上します。

継続するための無理のない食生活改善

薄毛対策としての食生活改善は、短期間で結果が出るものではありません。髪の成長サイクル(ヘアサイクル)を考えると、最低でも3ヶ月から6ヶ月は継続することが重要です。

そのためには、ストイックになりすぎず、無理なく続けられる範囲で取り組むことが成功の鍵です。「まずは週に2回、揚げ物を控える」「毎朝、納豆か卵を食べる」など、小さな目標からスタートしましょう。

食事だけでは難しい場合の栄養補助

仕事が忙しく外食が続いたり、どうしても食事が偏ってしまったりする場合、必要な栄養素をすべて食事だけで摂るのは難しいこともあるでしょう。

特に亜鉛やビタミンB群などは、現代の食生活では不足しやすい栄養素です。そのような場合は、食事を基本としながら、不足分をサプリメントなどで補助することも一つの選択肢です。

ただし、サプリメントはあくまで補助的な役割であり、過剰摂取にならないよう摂取目安量を守ることが大切です。

食事に戻る

薄毛対策と食べ物に関するよくある質問

最後に、薄毛対策と食べ物に関して寄せられることの多い質問にお答えします。

- 特定の食べ物だけを食べ続ければ効果はありますか?

-

いいえ、特定の食品だけを食べることは推奨しません。

例えば、亜鉛が豊富な牡蠣や、ヨウ素が豊富な海藻類も、そればかりを過剰に摂取すると栄養バランスが崩れ、かえって健康を害する可能性があります。

髪の毛は、タンパク質、亜鉛、ビタミン群、鉄分など、多くの栄養素が複合的に働くことで作られます。特定の食品に頼るのではなく、様々な食品をバランスよく食べることが最も重要です。

- 食事改善はどれくらいで効果が出始めますか?

-

食事改善による体質の変化は、すぐに髪に現れるわけではありません。髪の毛は1ヶ月に約1cm程度しか伸びず、また、現在生えている髪がすぐに太くなるわけでもありません。

食生活を改善することで、まず頭皮環境が整い、その後に新しく生えてくる髪が健康になる、という順序をたどります。

そのため、実感を得るには最低でも3ヶ月から6ヶ月、あるいはそれ以上の継続的な取り組みが必要です。焦らずじっくりと続けることが大切です。

- サプリメントで栄養を摂る場合、注意点はありますか?

-

サプリメントは手軽に栄養を補給できますが、注意点もあります。第一に、サプリメントはあくまで食事の補助であると考えることです。

食事を疎かにしてサプリメントに頼るのは本末転倒です。第二に、過剰摂取のリスクです。

特に亜鉛やビタミンA、ビタミンEなどの脂溶性ビタミンは、摂りすぎると体内に蓄積し、過剰症を引き起こす可能性があります。必ず製品に記載されている摂取目安量を守ってください。

- 外食が多いのですが、薄毛対策で気をつけることは何ですか?

-

外食が多い男性は、脂質や糖質、塩分の過剰摂取になりやすく、ビタミンやミネラルが不足しがちです。

メニューを選ぶ際は、揚げ物やラーメン、丼ものなどを避け、できるだけ「定食」形式のものを選びましょう。

焼き魚定食や生姜焼き定食など、主菜(タンパク質)と副菜(野菜・海藻類)が揃っているものが理想です。

コンビニを利用する場合も、おにぎりやパンだけでなく、サラダ、ゆで卵、豆腐、ヨーグルトなどを意識的にプラスして、栄養バランスを整えるよう心がけてください。

Reference

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

ABDO, Farida Samy. Hair Integrity and Health with Dieting. NILES journal for Geriatric and Gerontology, 2025, 8.3: 273-288.

DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.

RAJENDRASINGH, Rajesh Rajput. Nutritional correction for hair loss, thinning of hair, and achieving new hair regrowth. In: Practical Aspects of Hair Transplantation in Asians. Tokyo: Springer Japan, 2017. p. 667-685.