最近、抜け毛が増えたり、髪のボリュームが減ったりしていませんか?その原因、もしかしたら日々の「栄養不足」かもしれません。食生活の乱れは、髪の健康に深刻な影響を与えます。

しかし、諦めるのはまだ早いです。栄養不足による抜け毛は、適切な栄養素をしっかり摂ることで回復する可能性があります。

この記事では、薄毛が治るために、なぜ栄養が重要なのか、そして具体的にどのような栄養素を摂取すべきかを詳しく解説します。

あなたの髪を取り戻すための第一歩を、食生活の見直しから始めましょう。

この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長

前田 祐助

【経歴】

慶應義塾大学医学部医学研究科卒業

慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了

大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設

2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設

資格・所属学会・症例数

【資格】

- 医師免許

- ⽇本医師会認定産業医

- 医学博士

【所属学会】

- 日本内科学会

- 日本美容皮膚科学会

- 日本臨床毛髪学会

【症例数】

3万人以上※

※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数

栄養不足が抜け毛・薄毛を引き起こす理由

「最近、食事が偏りがちだ」「忙しくてつい外食やコンビニで済ませてしまう」。そんな生活習慣が、あなたの髪を弱らせているかもしれません。

なぜ栄養不足が抜け毛や薄毛に直結するのか、その根本的な理由から見ていきましょう。

髪の成長と栄養素の深い関係

髪の毛は、毛穴の奥にある「毛母細胞」という細胞が分裂・増殖することで成長します。この細胞分裂は、体の中でも非常に活発に行われる活動の一つです。

そして、そのエネルギー源となるのが、私たちが日々の食事から摂取する栄養素にほかなりません。栄養が充足していれば、毛母細胞は活発に働き、太く健康な髪を次々と作り出します。

しかし、栄養が不足すると、毛母細胞の活動が鈍くなり、新しい髪が育ちにくくなるのです。

頭皮環境と栄養の状態

栄養不足は、髪の土台である「頭皮」の健康状態にも直結します。

例えば、ビタミンAやビタミンB群が不足すると、頭皮が乾燥してフケが出やすくなったり、逆に皮脂が過剰に分泌されて毛穴が詰まりやすくなったりします。

不健康な頭皮環境は、まるで痩せた土地に作物を植えるようなもの。健康な髪が育つための基盤が崩れ、結果として抜け毛を増やし、薄毛を進行させる大きな要因となります。

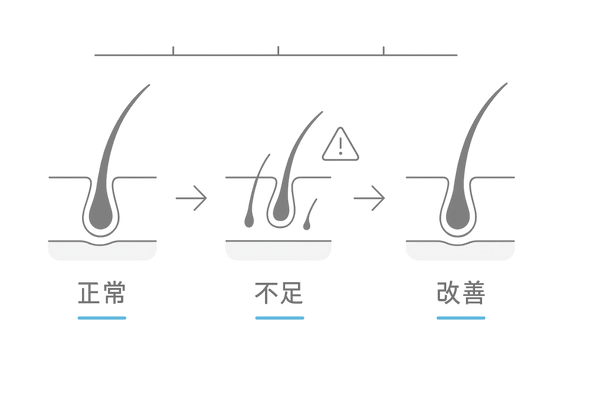

栄養不足が招くヘアサイクルの乱れ

髪の毛には一本一本に寿命があり、「成長期(髪が伸びる時期)」「退行期(成長が止まる時期)」「休止期(髪が抜け落ちる時期)」というサイクルを繰り返しています。

これをヘアサイクル(毛周期)と呼びます。健康な状態では、髪の大部分(約85〜90%)が成長期にあります。

しかし、体が必要とする栄養素が足りないと、体は生命維持を優先し、髪への栄養供給を後回しにします。

その結果、髪が太く長く成長するはずの「成長期」が短縮され、十分に育つ前に「退行期」や「休止期」へと移行してしまいます。

これが、細く弱い髪が増え、抜け毛が目立つようになる直接的な原因です。

髪の主成分「タンパク質」の重要性

髪の健康を語る上で、絶対に欠かすことのできない栄養素が「タンパク質」です。なぜなら、タンパク質は髪の「主原料」そのものだからです。

タンパク質が不足すれば、どれだけ他の栄養素を摂っても、健康な髪は作られません。

なぜタンパク質が髪に必要なのか

髪の毛の成分を分析すると、その約90%以上が「ケラチン」という種類のタンパク質で構成されています。

つまり、私たちが食事から摂取したタンパク質が、体内でアミノ酸に分解され、再びケラチンとして合成されることで、新しい髪の毛が作られます。

タンパク質の摂取量が不足すれば、当然、髪の原料が足りない状態になります。その結果、新しく生えてくる髪が細くなったり、十分に成長できなかったり、抜け毛が増えたりするのです。

タンパク質が不足するとどうなるか

体がタンパク質不足に陥ると、生命維持に重要な臓器や筋肉へ優先的にタンパク質を供給しようとします。

髪の毛や爪は、生命維持における優先度が低いため、栄養供給が後回しにされがちです。慢性的にタンパク質が不足すると、髪の成長が著しく妨げられ、薄毛や抜け毛が顕著に現れるようになります。

ダイエットなどで極端に食事量を減らした際に抜け毛が増えるのは、このタンパク質不足が大きな原因の一つです。

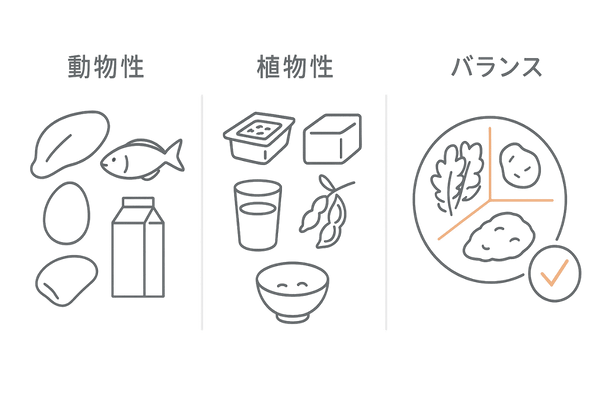

効率よくタンパク質を摂取する方法

タンパク質には、肉、魚、卵、乳製品などに含まれる「動物性タンパク質」と、大豆製品や穀物などに含まれる「植物性タンパク質」があります。

動物性タンパク質は、体内で効率よく利用されやすい必須アミノ酸をバランスよく含んでいます。一方で、植物性タンパク質は脂質を抑えながら摂取できる利点があります。

大切なのは、どちらかに偏るのではなく、両方をバランスよく食事に取り入れることです。

タンパク質を多く含む主な食品

日々の食事で意識的に取り入れたい、タンパク質が豊富な食品の例です。

| 食品カテゴリー | 具体的な食品名 | 摂取のポイント |

|---|---|---|

| 肉類 | 鶏むね肉、ささみ、豚ヒレ肉、牛赤身肉 | 脂質の少ない部位を選ぶと健康的です。 |

| 魚介類 | アジ、サバ、イワシ、鮭、マグロ赤身、エビ、イカ | 青魚はDHA・EPAといった良質な脂質も摂れます。 |

| 卵・乳製品 | 鶏卵、牛乳、ヨーグルト、チーズ | 手軽に摂取でき、他の栄養素も豊富です。 |

| 大豆製品 | 豆腐、納豆、豆乳、厚揚げ | 植物性タンパク質の代表格です。 |

髪の成長をサポートする「ビタミン」群

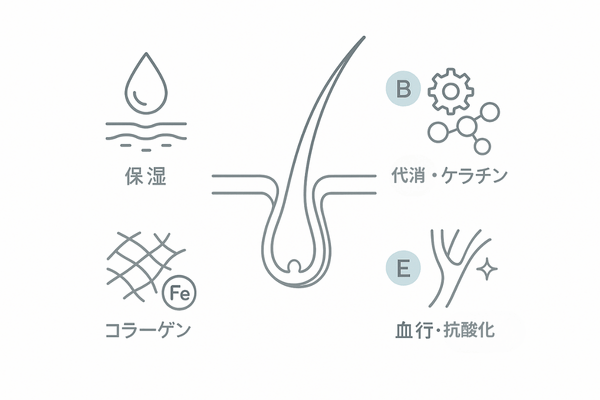

タンパク質が髪の「材料」だとすれば、ビタミン群は髪の成長を円滑に進めるための「潤滑油」や「サポーター」のような存在です。

ビタミンが不足すると、せっかく摂ったタンパク質もうまく活用されません。特に髪と関係の深いビタミン群を紹介します。

ビタミンAの役割と頭皮ケア

ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康を維持する働きで知られています。髪の土壌である頭皮も皮膚の一部です。

ビタミンAは、頭皮の新陳代謝(ターンオーバー)を正常に保ち、潤いを維持するのを助けます。不足すると頭皮が乾燥し、フケやかゆみの原因となり、健康な髪が育つ環境を損ねてしまいます。

レバー、うなぎ、緑黄色野菜(人参、ほうれん草など)に多く含まれます。ただし、脂溶性ビタミンなので、サプリメントなどでの過剰摂取には注意が必要です。

ビタミンB群(B2, B6, ビオチン)の効果

ビタミンB群は、エネルギー代謝を助ける重要な栄養素であり、髪の健康に多角的に関わっています。

ビタミンB2とB6

ビタミンB2は、皮脂の分泌をコントロールする働きがあります。不足すると皮脂が過剰になり、頭皮がべたついたり、脂漏性皮膚炎を引き起こしたりする原因になります。

逆に、皮脂が少なすぎても頭皮の乾燥を招きます。ビタミンB6は、タンパク質の代謝に深く関わり、食事から摂ったタンパク質が髪のケラチンへと再合成されるのを助ける重要な役割を担います。

B2はレバーや卵、納豆に、B6はマグロやカツオ、バナナに多く含まれます。

ビオチンと葉酸

ビオチン(ビタミンB7)は、皮膚や髪の健康維持を助ける栄養素として知られています。

ケラチンの生成をサポートする働きがあると考えられています。葉酸(ビタミンB9)やビタミンB12は、血液(赤血球)の生成を助けます。

これらが不足すると、頭皮への酸素や栄養の運搬が滞る原因にもなります。ビオチンはレバーや卵黄、ナッツ類に、葉酸は緑黄色野菜やレバーに多く含まれます。

血行促進と抗酸化作用のビタミンE

ビタミンEには、末梢血管を広げて血行を良くする働きがあります。頭皮には毛細血管が張り巡らされており、この血流が改善することで、毛母細胞に必要な酸素や栄養素が隅々まで届きやすくなります。

また、ビタミンEは「若返りのビタミン」とも呼ばれるほど強い抗酸化作用を持ちます。体内の活性酸素による細胞の老化(酸化)を防ぎ、頭皮環境を健やかに保つのに役立ちます。

ナッツ類、植物油、アボカドなどに豊富です。

コラーゲン生成を助けるビタミンC

ビタミンCは、頭皮の血管や組織を丈夫にするコラーゲンの生成に必要です。丈夫な血管は、栄養を運ぶための重要なインフラです。

また、ビタミンCは鉄分の吸収を高める働きや、ビタミンEと同様に優れた抗酸化作用も持っています。ストレスを感じると大量に消費されるため、ストレス性の抜け毛対策としても意識して摂りたい栄養素です。

果物(柑橘類、キウイなど)や野菜(ピーマン、ブロッコリーなど)に多く含まれます。

健やかな髪を育む「ミネラル」

ビタミンと同様に、体の機能を正常に保つために微量ながらも重要な働きをするのがミネラルです。特に「亜鉛」と「鉄分」は、髪の健康と深く結びついています。

髪の合成に欠かせない「亜鉛」

亜鉛は、髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)の合成に不可欠なミネラルです。新しい髪の毛が作られる細胞分裂の際にも重要な役割を果たします。

また、ヘアサイクルを正常に保つためにも必要で、亜鉛が不足すると、成長期が短縮され、抜け毛が増えることが知られています。

味覚を正常に保つ働きでも有名ですが、髪の毛にとってはまさに「必須」のミネラルと言えます。牡蠣(かき)に非常に多く含まれるほか、レバー、赤身肉、ナッツ類などにも含まれます。

栄養運搬のサポーター「鉄分」

鉄分は、血液中のヘモグロビンの主成分であり、全身の細胞に酸素を運ぶという重大な役割を担っています。頭皮の毛母細胞も、活発に活動するために多くの酸素を必要とします。

鉄分が不足して貧血気味になると、頭皮が酸素不足・栄養不足に陥りやすくなります。その結果、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりします。

特に女性は月経により不足しがちですが、男性でも食事が偏ると不足することがあります。レバー、赤身肉、ほうれん草、あさりなどに多く含まれます。

その他の重要なミネラル(銅・セレンなど)

銅は、鉄分の働きを助けたり、髪の色素であるメラニンの生成に関わったりします。亜鉛とのバランスも重要です。

セレンは、ビタミンEと同様に強い抗酸化作用を持ち、頭皮の細胞の老化を防ぎます。

これらのミネラルも、バランスの取れた食事をしていれば極端に不足することは稀ですが、健康な髪の維持をサポートしています。

髪の健康に必要な主なミネラル

髪のために特に意識したいミネラルとその働き、多く含む食品をまとめます。

| ミネラル名 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| 亜鉛 | ケラチンの合成、ヘアサイクルの正常化 | 牡蠣、レバー、赤身肉、チーズ、ナッツ類 |

| 鉄分 | 頭皮への酸素運搬(ヘモグロビンの成分) | レバー、赤身肉、ほうれん草、あさり、小松菜 |

| 銅 | メラニン色素の生成、鉄分の働きを補助 | レバー、牡蠣、ナッツ類、イカ、エビ |

栄養不足による抜け毛を回復させる食生活

栄養不足による抜け毛や薄毛は、食生活を見直すことで回復が期待できます。特定の食品だけを食べるのではなく、日々の食事全体を改善することが、回復への一番の近道です。

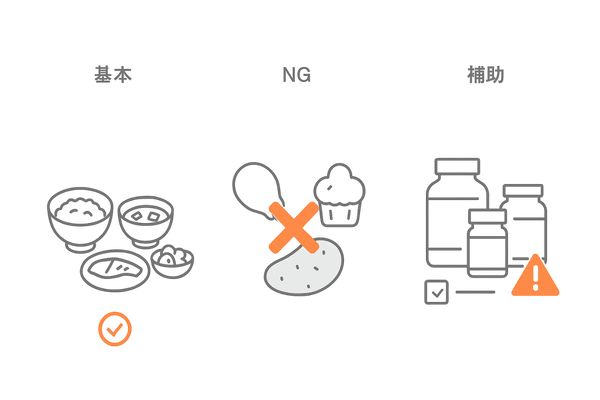

バランスの取れた食事の基本

薄毛対策の基本は、特定の栄養素だけを偏って摂るのではなく、「主食(炭水化物)・主菜(タンパク質)・副菜(ビタミン・ミネラル)」を揃えたバランスの良い食事を毎日続けることです。

様々な食材から、これまで紹介したタンパク質、ビタミン、ミネラルをまんべんなく摂取することが重要です。和食の「一汁三菜」は、このバランスを実現しやすい理想的な食事スタイルの一つです。

髪に良い影響を与える食品

髪の健康のためには、特に以下の食品群を意識して日々の食事に取り入れると良いでしょう。

- 良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)

- 緑黄色野菜(ビタミンA、C、葉酸など)

- ナッツ類、海藻類(ミネラル、ビタミンE)

例えば、朝は納豆と卵かけご飯にわかめの味噌汁、昼は鶏肉と野菜の定食、夜はサバの塩焼きとほうれん草のおひたし、といった具合に、多様な食材を組み合わせることを意識しましょう。

薄毛を悪化させる可能性のある食生活

逆に、抜け毛を増やし、薄毛を進行させる可能性のある食生活もあります。髪のために摂るべき栄養素を意識すると同時に、避けるべき食習慣を知っておくことも大切です。

脂質や糖質の過剰摂取

揚げ物やスナック菓子、脂身の多い肉などの脂質の過剰摂取は、皮脂の分泌を増やし、頭皮環境を悪化させます。毛穴が詰まりやすくなり、炎症を引き起こすこともあります。

また、甘いお菓子やジュース、白米やパンなどの精製された糖質の摂りすぎは、体内で処理する際にビタミンB群を大量に消費してしまいます。

髪に使われるはずだったビタミンB群が奪われ、結果として栄養不足につながります。

過度なダイエットのリスク

体重を減らしたい一心で、極端な食事制限を行うことは非常に危険です。

特に「〇〇だけ食べる」といった単品ダイエットや、カロリーだけを気にして食事量を減らす方法は、髪に必要な栄養素が真っ先に不足する原因となります。

特にタンパク質や鉄分、亜鉛が不足しやすく、抜け毛が急激に増えるケースは少なくありません。健康的なダイエットであっても、髪への影響を考慮し、必要な栄養素はしっかり確保する必要があります。

栄養摂取のタイミングと習慣

食事は1日3回、できるだけ決まった時間に摂ることが理想です。特に朝食を抜くと、前日の夕食から時間が空きすぎ、体も髪もエネルギー不足の状態で日中を過ごすことになります。

これでは毛母細胞の活動も低下しがちです。また、夜遅い時間の食事、特に脂っこいものは消化に負担をかけ、睡眠の質を低下させるため、髪の成長にも悪影響を与えます。

食事だけで足りない?サプリメントの活用法

バランスの良い食事が基本であることは間違いありません。しかし、忙しい現代社会では、毎日完璧な栄養バランスを実現するのは難しいと感じる人も多いでしょう。

そのような場合、サプリメントで不足分を補うことも有効な手段です。

栄養補助としてのサプリメント

サプリメントは、あくまで日常の食事では不足しがちな栄養素を「補助」するものです。食事の代わりにはなりませんが、上手に活用すれば、髪の健康を力強くサポートしてくれます。

例えば、外食が多くて野菜不足を感じる日はビタミンを補う、魚を食べる機会が少ないなら亜鉛を補う、といった使い方が考えられます。

薄毛対策で注目される栄養素

特に不足しやすく、髪への影響が大きいとされる栄養素を補うサプリメントが注目されています。

亜鉛サプリメントの選び方

亜鉛は、食品からの吸収率があまり高くないミネラルの一つです。そのため、サプリメントでの摂取も有効とされています。

ただし、亜鉛の過剰摂取は、逆に銅の吸収を妨げるなどの副作用を引き起こす可能性があります。製品に記載されている1日の摂取目安量を必ず守ることが大切です。

ビタミンB群やビオチンの補給

ビタミンB群やビオチンは水溶性ビタミンのため、一度に多く摂取しても尿として排出されやすく、体内に蓄積されにくい特性があります。そのため、こまめに補給する必要があります。

食事で不足しがちな場合は、マルチビタミンやビタミンB群のサプリメントで補うことを検討しましょう。

サプリメント摂取時の注意点

サプリメントを利用する際は、いくつかの注意点があります。まず、基本はあくまでバランスの良い食事であり、サプリメントだけに頼るのは間違いです。

また、複数のサプリメントを併用する場合は、成分が重複して過剰摂取にならないよう注意が必要です。不安な場合は、医師や薬剤師、管理栄養士などの専門家に相談しましょう。

髪の栄養補給における食事とサプリメントの役割

食事とサプリメント、それぞれの役割とメリット、注意点を理解して上手に活用しましょう。

| 項目 | 食事からの摂取 | サプリメントでの補給 |

|---|---|---|

| 基本的な考え方 | 栄養摂取の基本。様々な栄養素をバランス良く摂る。 | あくまで「補助」。食事で不足する分を補う。 |

| メリット | 複数の栄養素を同時に効率よく摂れる。吸収が良い。 | 手軽に特定の栄養素を一定量補給できる。 |

| 注意点 | 毎日続けるのが大変な場合がある。 | 過剰摂取のリスク。食事の代わりにはならない。 |

栄養以外の抜け毛・薄毛要因と対策

栄養不足は抜け毛の非常に大きな原因ですが、それだけが全てではありません。栄養をしっかり摂っていても、他の要因が足を引っ張っていては、回復も遅れてしまいます。

栄養改善と並行して取り組みたい、生活習慣のポイントを紹介します。

ストレスが髪に与える影響

「ストレスで髪が抜ける」とよく言われますが、これには明確な理由があります。人間が強いストレスを感じると、自律神経のうち交感神経が優位になり、血管が収縮します。

これにより頭皮の血流が悪化し、毛母細胞に栄養が届きにくくなるのです。また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こし、皮脂の過剰分泌などを招くこともあります。

適度な運動や趣味の時間など、自分なりのリラックス法を見つけることが重要です。

睡眠不足と髪の成長

髪の成長やダメージの修復には「成長ホルモン」が深く関わっています。

この成長ホルモンは、主に私たちが深い睡眠に入っている間(特に就寝から最初の3時間、時間帯としては夜10時から深夜2時頃がピークと言われます)に多く分泌されます。

睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長や修復が十分に行われません。最低でも6時間以上、質の良い睡眠を確保するよう心がけましょう。

頭皮環境を整えるヘアケア

いくら体の中から栄養を補給しても、髪が育つ土壌である頭皮環境が悪ければ、その効果も半減してしまいます。毎日のヘアケアを見直してみましょう。

正しいシャンプーの方法

シャンプーは、髪の汚れよりも「頭皮の余分な皮脂や汚れ」を落とすことを意識します。洗浄力の強すぎるシャンプーは避け、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のものを選ぶのも良いでしょう。

シャンプーは1日1回、夜に行うのが理想です。爪を立てず、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。最も重要なのは「すすぎ」です。

シャンプー剤やコンディショナーが頭皮に残ると、かゆみや毛穴詰まりの原因になるため、十分すぎるほどしっかり洗い流します。

頭皮マッサージによる血行促進

シャンプー時や、お風呂上がりで血行が良くなっている時、あるいはリラックスタイムなどに、頭皮マッサージを取り入れるのも良い方法です。

指の腹で頭皮全体を優しく掴むように動かし、血流を促進しましょう。ただし、爪を立てたり、強くこすりすぎたりすると、かえって頭皮を傷めるので注意が必要です。

髪の健康を支える主な生活習慣

栄養以外で見直したい、髪の健康に関わる生活習慣です。

| 生活習慣 | 髪への影響 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| ストレス管理 | 血行不良、ホルモンバランスの乱れ | 適度な運動、趣味、リラックスできる時間を作る |

| 睡眠 | 成長ホルモンの分泌(髪の修復・成長) | 質と量を確保(最低6時間以上)、寝る前のスマホを控える |

| 適度な運動 | 全身の血行促進、ストレス解消 | ウォーキングなどの無理のない有酸素運動を習慣化する |

| 喫煙・飲酒 | 血管収縮による血行不良、栄養素の吸収阻害 | 禁煙を心がける、飲酒は適量を守る |

食事に戻る

Q&A

最後に、栄養不足による抜け毛や薄毛に関してよく寄せられる質問にお答えします。

- 栄養改善を始めてからどれくらいで回復を実感できますか?

-

髪にはヘアサイクル(毛周期)があるため、残念ながら栄養改善の効果がすぐに目に見えて現れるわけではありません。

新しい健康な髪が生まれ、それが頭皮の表面に出てきて、ある程度の長さに成長するまでには時間が必要です。

一般的に、抜け毛が減った、あるいは髪にコシが出てきたと実感できるようになるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度は必要と考えられています。

焦らず、根気強く食生活の改善を続けることが何よりも重要です。

- 好きなものばかり食べていますが、サプリで補えば問題ないですか?

-

いいえ、問題があります。サプリメントはあくまで食事の「補助」であり、食事の代わりにはなりません。

例えば、揚げ物や甘いものばかり食べていると、脂質や糖質の過剰摂取につながります。

これらはそれ自体が皮脂の分泌を増やして頭皮環境を悪化させたり、ビタミンB群を大量に消費したりする原因となります。

まずはバランスの取れた食事を基本とし、それでも不足する栄養素をサプリメントで補う、という正しい使い方を心がけてください。

- 栄養不足以外に抜け毛の原因はありますか?

-

はい、あります。

栄養不足は抜け毛の非常に大きな要因の一つですが、それ以外にも、男性ホルモンの影響によるAGA(男性型脱毛症)、遺伝的要因、先述した過度なストレスや睡眠不足、間違ったヘアケア、喫煙や過度な飲酒といった生活習慣の乱れなど、様々な要因が複雑に絡み合っています。

栄養改善と並行して、これらの生活習慣全般を見直し、総合的に対策を講じることが、回復への近道です。

- プロテインを飲むと薄毛になるというのは本当ですか?

-

一般的に、プロテイン(タンパク質)の摂取が直接的に薄毛の原因になるという科学的根拠はありません。

むしろ、髪の主成分であるタンパク質は、育毛にとって必要な栄養素です。

ただし、ホエイプロテインなどに含まれる特定の成分がホルモンに影響するという説も一部にはありますが、明確ではありません。

考えられるとすれば、プロテインの過剰摂取や、動物性タンパク質に偏りすぎることで、内臓に負担がかかったり、カロリーオーバーになったりする可能性です。

バランスの良い食事の一部として適量を摂取する分には、問題ないでしょう。

Reference

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

GOLDBERG, Lynne J.; LENZY, Yolanda. Nutrition and hair. Clinics in dermatology, 2010, 28.4: 412-419.

TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.

O’CONNOR, Kelly; GOLDBERG, Lynne J. Nutrition and hair. Clinics in Dermatology, 2021, 39.5: 809-818.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.